国际子午圈计划推动地球空间研究

文/任丽文 鲁暘筱懿 杨昉

地球空间是指位于地球与太阳系行星际之间的空间,是影响环境和气候变化能量过程的一大未知领域,特别是位于6—1000千米高度的近地地球空间,是来自太阳和地球的能量相互作用耦合影响地球系统行为的关键区。

近地地球空间的“显示屏”作用

近地地球空间是极端空间天气的发轫区。极端天气是一种太阳能量在地球空间的电磁湮灭,对经济乃至人类生命造成严重威胁。据2008年美国国家科学院的专门研究报告,如果人类有记录的最大空间天气事件,即发生于1859年电气时代之前的“卡灵顿事件”,其第一年在美国造成的经济损失达两万亿美元,是灾难性的卡特琳娜飓风的20倍,潜在的生命损失在百万以上。在高度电气化和网络化的今天,人类生活对技术系统极度依赖。空间天气一旦对电网系统造成打击,可能出现全国性瘫痪,医院、互联网、城市交通、应急系统,乃至耗费大量电力的大数据中心全面失灵。另一方面,大多数世界大城市的平均食品储备仅能满足四天需求,根本无法支撑系统修复所需要的数月时间,其灾难性后果和一次大规模核打击相似,远远超过一次九级大地震。

由于近地地球空间区位特殊,高于飞机、气球等探测手段,又低于科学卫星轨道高度,使得地面设备成为唯一可以全面探测研究该领域的手段。对这一系统开展全面的科学观测,需要在地球表面尽可能多的网点部署科学仪器,并利用现代网络及数据技术将科学仪器串接起来,形成一个持续的全球性观测能力,从地球表面到数千千米高度的地球空间,对环境与气候变化的关键要素和物理机制开展多学科研究。

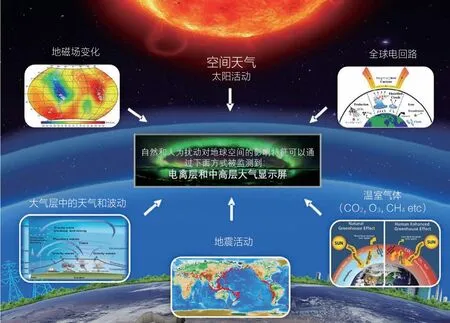

通过观测研究,近地地球空间可以成为一个类似等离子体显示屏的媒介。上部的太阳、行星际、外地球空间,下部的地壳、海洋和低层大气的运动和天气现象,通过各种耦合方式在这个屏幕上留下映像。通过对这些映像的分解和反演,我们可以形成对上部和下部驱动过程的状态描述和预测,建立对相关自然灾害的预报预警能力。例如,空间天气灾害的前兆可以通过对极光、地磁信号的监测获取。地震和大气灾害可以通过电离层电子密度的变化和波动形态追踪。

地球电离层和高层大气好比一个显示屏,如“地磁场变化”“地震活动”“温室气体”等都可通过这个显示屏显示出来

国际子午圈大科学计划

国际子午圈大科学计划由中国科学家提出并主导,以我国子午工程为核心,联合东经120°、西经60°子午圈沿线十余个国家千余台各类仪器,对地球空间系统进行全纬度、全天候观测。

其科学目标是将地球空间、地球大气、地表各圈层作为整体系统,开展全球多要素综合观测,深入研究地球系统物质在太阳和地球活动的双重驱动下的运动规律,揭示空间天气与全球变化的相互影响,为应对地球灾害和国家空间安全决策提供科学依据。

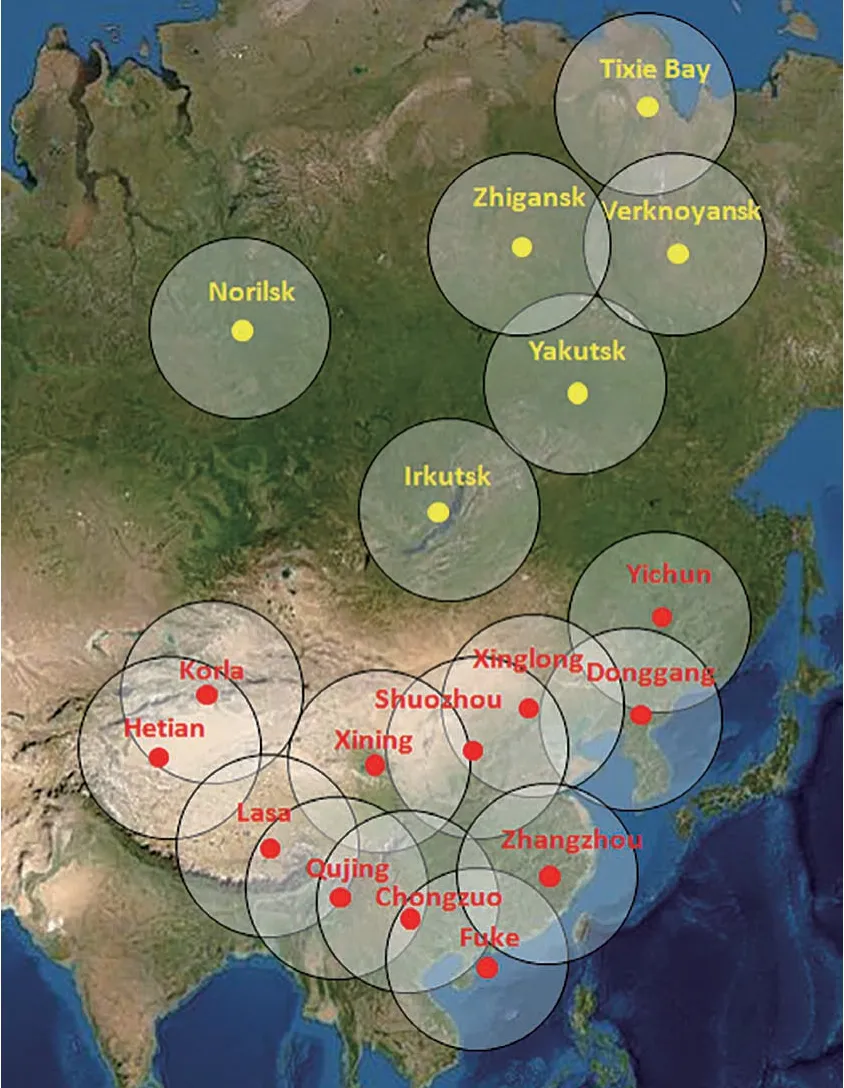

子午圈北延台站示意图

在国际和国内科学工作组共同努力下,国际子午圈计划项目进展顺利,在本领域国内外科学团体中达成了共识,凝练了科学目标,同时进行了科学深化工作。国际合作和推进方面,国际子午圈论坛得到国际科学界的积极响应和支持。

目前,国际子午圈计划项目的先行示范及相关国际合作进展顺利。在2012年国家国际科技合作专项“国际空间天气子午圈计划(一期)”、2018年北京市科委课题“国际子午圈大科学计划深化论证及示范”课题、2021年中科院国际伙伴计划以及“中巴空间天气联合实验室”“中俄空间天气联合实验室”等渠道的支持下,我国与子午圈上主要国家合作进行了一系列的科学研究、联合探测活动:中国—俄罗斯空间天气联合研究中心运行良好;中国—巴西空间天气联合实验室、中国科学院南美空间天气实验室运行良好;太阳风—磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)合作进展顺利,预计将于2024年发射;中意电磁监测卫星合作进展顺利:2018年“张衡一号”01星电磁监测试验卫星成功入轨运行,“张衡一号”02卫星工程处于初步设计阶段,预计2022年发射入轨;我国与法国、英国等国开展了跨越欧非子午线的欧非链的预先研究等。

国际子午圈计划项目已经与国际科研机构和国际组织达成众多合作意向:与巴西(巴西国家空间研究院)、俄罗斯(伊尔库斯克日地物理研究所和极地研究所)、美国(麻省理工学院、加州大学洛杉矶分校)、加拿大(加拿大空间局)、泰国(国家天文研究所)、法国(国家研究中心、巴黎天文台、比利牛斯天文台)、澳大利亚(阿德莱德大学),以及国际日地物理委员会(SCOSTEP)、欧洲非相干散射雷达组织(EISCAT)等10多个国家的20多个机构以及国际组织建立合作关系,签署系列合作协议和备忘录。

近期将与亚太空间合作组织(APSCO)达成初步合作意向,拟利用APSCO多边平台的优势,共同促进国际子午圈计划在东南亚的合作。目前,工作组正在制订国际子午圈与SMILE卫星联合探测计划,针对极区空间环境进行联合探测。同时,国际子午圈联合探测工作组已经制订了2021年国际联合探测计划,将根据空间天气预报情况适时启动联合探测。

位于怀柔科学城的国际子午圈总部大楼正在建设中,预计2022年竣工。

中俄加强科技合作

俄罗斯地域广阔,具有高纬度的观测优势,有着很长时间的、连续不断的电离层监测数据。我国北方至俄罗斯北部,包括亚极光带的中高纬地区,会受到来自北极区极端空间天气的影响,同时也是电离层高中低纬耦合与扰动传播的重要场所。在空间天气发生强扰动的条件下,北极电离层众多动力学过程和不均匀体结构均可直接膨胀或传输到该区域,直接影响该区域的电离层状态,严重干扰通信导航、航空航天、超视距雷达探测等活动。该区域作为我国空间环境的上游也是极区空间天气扰动沿子午线传播到我国中低纬地区的必由之路。对该地区的大范围、全程监测不仅对电离层南北耦合等重大科学问题非常重要,也为我国的电离层扰动预报预警提供支撑,对我国空间天气研究和监测有重要意义。同时,地磁北极正在加速(55千米/年)向俄罗斯移动,俄中受空间天气事件的影响将加大。

俄罗斯的空间天气地基监测设备主要由俄罗斯科学院以及几所开展空间天气、空间物理研究的大学建设,监测要素包括太阳监测、电离层监测、宇宙线监测、中子监测、中高层大气监测、地磁场监测等。西伯利亚的太阳射电望远镜是俄罗斯最大的天文监测设备,专为5.7Hz波段范围内的太阳活动而设计,并且能观测到整个日盘。大太阳真空望远镜用于观测高空间分辨率的太阳大气结构。俄罗斯在地磁观测方面具有长久的历史和得天独厚的优势,拥有完备的地磁观测台网,有十多个地磁台站及几十台地磁设备,其地磁观测具有多手段、长周期、大跨度等特点。俄罗斯的电离层观测也很发达,多个综合观测台站设有电离层数字测高仪和非相干散射雷达等探测设备。在北极圈附近建立的综合观测台站,对极区的极光以及电离层参数、大气温度和风场进行了常年的观测。

环极区链示意图

中国—俄罗斯空间天气联合研究中心是中国科学院、俄罗斯科学院为开展空间科学合作而建立的联合研究机构。1999年10月,中国科学院与俄罗斯科学院西伯利亚分院在北京签订科技合作协议。经中国科学院领导和有关部门批准,2001年中俄空间天气联合研究中心正式成立,旨在协调和加强中国与俄罗斯空间天气研究人员在空间天气研究和预报领域的科技合作。

以中国—俄罗斯空间天气联合研究中心搭建的合作平台为基础,通过中俄科学家的不断努力,充分利用双方空间天气观测的地域优势(从低纬延伸到高纬)和各自的经验,已共同组织基金委中俄合作与交流项目、中国科学院特别交流计划、中科院俄乌白特别交流计划和俄罗斯基础研究基金会合作交流项目等一批国际合作项目,促进了两国空间天气事业的发展,也为世界空间天气研究的发展作出了重要贡献。

未来:子午圈北延与环极区链

未来将推动子午圈北延:第一步以子午工程为基础形成与俄方台站已有监测仪器的定期稳定的数据共享机制。第二步针对俄方监测空白,部署新监测设备,在伊尔库斯克(Irktsk)、诺里尔斯克(Norilsk)、日甘斯克(Zhigansk)、雅库茨克(Yakutsk)站点部署中高层大气光学成像设备。目前,已与俄罗斯伊尔库斯克日地物理研究所达成合作意向,并完成了站点前期考察和准备工作。第三步形成联合探测、研究机制。

双方也将致力于环极区链建设:与俄罗斯科学院共同完成8个台站地磁地电与大气电场设备部署,构成东半球环北极链。在120°E子午链上的伊尔库茨克、雅库茨克、提可西等站点建立光、电、磁近地空间环境探测设备,在提可西站建立综合性空间环境探测台站。从科拉半岛到马格丹的环北极链建立近地空间环境探测网,用于配合SMILE卫星地基协同探测。目前双方已经达成合作意向,等待签署正式协议。