认知民族音乐学视域下的民间锣鼓乐形态分析

——以山西省河津丧葬锣鼓节奏构成模式为例

杨高鸽

锣鼓乐是中国民间音乐中流传极为普遍的音乐种类。由于锣鼓乐全部用打击乐器演奏,没有旋律音高,没有调式调性,仅仅利用节奏、音色、强弱等手段来组织其音乐。这与其他民间音乐类型相比较,形态似乎略显“简单”。对于音乐形态本体分析研究而言,也缺少了一些分析手段。在民间锣鼓乐的分析研究成果中,对十番锣鼓的音乐本体研究创造了民间锣鼓乐音乐形态分析的高峰。杨荫浏、袁静芳、童忠良、樊祖荫、张伯瑜等多位学者从一、三、五、七字节(或数式)四种基本节奏单位出发,为我们呈现了十番锣鼓中所隐藏的严密的数理逻辑,令人惊叹。(24)此类文献有:杨荫浏:《十番锣鼓》,人民音乐出版社,1980年;袁静芳:《民间锣鼓乐结构探微——对〈十番锣鼓〉中锣鼓乐的分析研究》,《中央音乐学院学报》1983年第2期,第15—24页;童忠良:《论我国民族音乐的数列结构》(上),《中央音乐学院学报》1987年第1期,第47—52页,第24页;童忠良:《我国民族音乐中的数列结构》(下),《中央音乐学院学报》1987年第2期,第47—52页;樊祖荫:《论十番锣鼓中的节奏、音色序列与当代音乐创作的关系》,《音乐研究》1987年第4期;蒲亨强:《数列结构是怎么来的?——〈苏南吹打〉结构特点透视一则》,《中国音乐》1995年第4期,第27—28页,第24页;张伯瑜:《江苏十番锣鼓的节奏分析》,《音乐研究》2001年第3期,第58—65页;张伯瑜:《京、津民间十番锣鼓与清宫廷十番锣鼓》,《中国音乐学》2001年第3期,第68—85页;褚历:《十番锣鼓的数列结构》,《中央音乐学院学报》2011年第4期,第30—44页。然而,流行在我国其他地区多数的锣鼓乐尽管其节奏构成的基本单位也是类似一、三、五、七四种数式的节奏,它们的节奏进行中有时也会表现出数列式的进行特点,但如同十番锣鼓那样非常精密的数理式逻辑并没有构成它们音乐发展的主要模式。这些锣鼓乐大多结构性相对薄弱,每首锣鼓牌子相对较短。怎样对这样的音乐进行分析目前还没有一套成型的方法。那么,应当如何分析这些锣鼓乐,就成为摆在研究者面前的难题。通过形态的分析,如果能够探寻出它们的“音乐基因”以及当地人组织锣鼓乐的内在建构机制,应该是分析者都想实现的“终极目的”。

从这个思路出发,认知民族音乐学的相关成果,对于解决这类问题有一定的启发意义。“音乐认知包括音乐文化的全部的认知特性。它既含音乐的概念、音乐的知识和音乐的思维内容等范畴,又含音乐制造者大脑内部的对音乐的组织方式和创作过程”(25)张伯瑜:《认知民族音乐学的理论与方法》,《中央音乐学院学报》2000年第3期,第56—57页。。目前,认知民族音乐学的研究路径主要有两种方式,或通过音乐的声音结构或通过音乐的概念、术语以及音乐的言谈探究音乐的认知。有关认知民族音乐学的分析成果中,英国学者施祥生(Jonathan Stock)在《阿炳的音乐与意义》(26)(United Kingdom)Jonathan Stock.Musical Creativity in Twentieth-Century China: His Music,and Its Changing Meanings.New York:University of Rochester Press,1996.中对《二泉映月》的分析方法值得关注。他的分析方式与其他学者强调音响的结构不同,更加关注音乐的过程,强调阿炳对旋律材料的组合方式。他指出“分析,就其集中研究同音乐过程相对的具体的音响结构而言,被认为是冒了忽视人的自身思想和实践的险。”(27)[英]施祥生:《〈二十世纪的中国音乐创作——阿炳的音乐与意义〉导言》(下),沈沁译,沈洽校,《音乐艺术》2001年第1期,第90页。他对《二泉映月》的分析,“进入到局内人的音乐制造的思维中”(28)张伯瑜:《进入到局内人的音乐制造的思维中——音乐本体的认知分析》,《音乐艺术》2015年第1期,第68—76页。,将阿炳常用的音乐语汇用A、B、C、D、E、F等字母表示,这些不同的音乐语汇有多种组合连接的可能性。他认为阿炳的每一次演奏都是将这些不同的语汇进行不同的组合结果,杨荫浏录音的版本,只是对这些语汇进行不同组合方式若干可能性中的其中一种。因此他着重分析阿炳对不同旋律材料的组合方式,并用图式展示出阿炳音乐旋律片段的接续图(29)(United Kingdom)Jonathan Stock.Musical Creativity in Twentieth-Century China: His Music,and Its Changing Meanings.New York:University of Rochester Press,1996.p.114.。当然,关于中国传统乐种音乐形态的分析研究,袁静芳老师也提出过“模式分析法”。(30)关于“音乐模式分析法”详见袁静芳:《乐种学》,华乐出版社,1999年,第184页。20世纪70年代以来民族音乐学界开始在音乐分析中所采用的“简化还原”与“转换生成分析”等分析方法(31)关于“简化还原”与“转换生成”可参考汤亚汀:《音乐人类学:历史思潮与方法论》,上海音乐学院出版社,2008年,第149—154页;杨民康:《音乐民族志方法导论——以中国传统音乐为实例》,中央音乐学院出版社,2008年,第233—234页。,其目的从某种意义上也可以说是探究音乐的模式。这些方法与施祥生的方法有异曲同工之妙。

在锣鼓乐中,锣鼓段与锣鼓曲牌是构成锣鼓乐的相对整体,这种结构单位已经形成了相对完整的乐思。下文为叙述之便仅称其为“锣鼓段”。对于锣鼓段来说,它同样也是将一些常用的节奏型进行不同组合的结果。因此,本文借鉴施祥生对《二泉映月》的分析思路,以河津丧葬锣鼓为例,探究这一锣鼓乐节奏构成模式以及模式变体的规律。

山西省运城市盐湖区、临猗、万荣、河津、稷山、新绛县等地的丧葬仪式中都有本村的男性村民自发组织起来,用清锣鼓乐义务为死者送葬的仪式环节。其中河津市境内的丧葬仪式中演奏的锣鼓段通常为丧葬仪式专用的特点更为突出。“河津丧葬锣鼓”几乎村村都有各自的锣鼓乐套曲,锣鼓乐异常丰富。笔者搜集、整理了该地区125个村庄的锣鼓乐套曲,除去近年来新创的锣鼓乐以及一些相同的锣鼓乐套曲之后,剩余78个村庄的传统锣鼓乐套曲。(32)谱例见杨高鸽:《山西省河津市丧葬锣鼓乐谱辑录》,中央音乐学院出版社,2019年版。这些套曲中少则4个锣鼓段或曲牌,多则24个曲牌,共计734个锣鼓段,本文即是以这些锣鼓段为分析对象。尽管,这78个锣鼓套曲各不相同,然而通过分析可以发现,套曲内部锣鼓段各类节奏型的组合方式,段落的开始、结束,甚至每个锣鼓段的变化方式都有一定之规,形成了模式化的特征。此规律不仅是这一带锣鼓乐的风格特征,同样是当地锣鼓乐的创曲模式,甚至是当地集体创曲思维的外在体现。

一、河津丧葬锣鼓节奏构成模式中的组成部分

在探讨河津丧葬锣鼓节奏型组合模式之前,首先要说明的是:音色是组织锣鼓乐中不可或缺的一部分,是构成锣鼓乐重要的结构力之一,相同的节奏用不同的音色演奏时,在锣鼓乐中所具有的结构意义并不相同。如:河津丧葬锣鼓中铙钹与鼓边的组合常用“且”表示,锣与鼓心的组合常用“当”来表示。“且且0且0且且”与“当当0当0当当”在锣鼓段中,后者可以结束锣鼓段,而前者却不可以。因此,本文中“节奏型”的概念是节奏与音色相结合的整体。

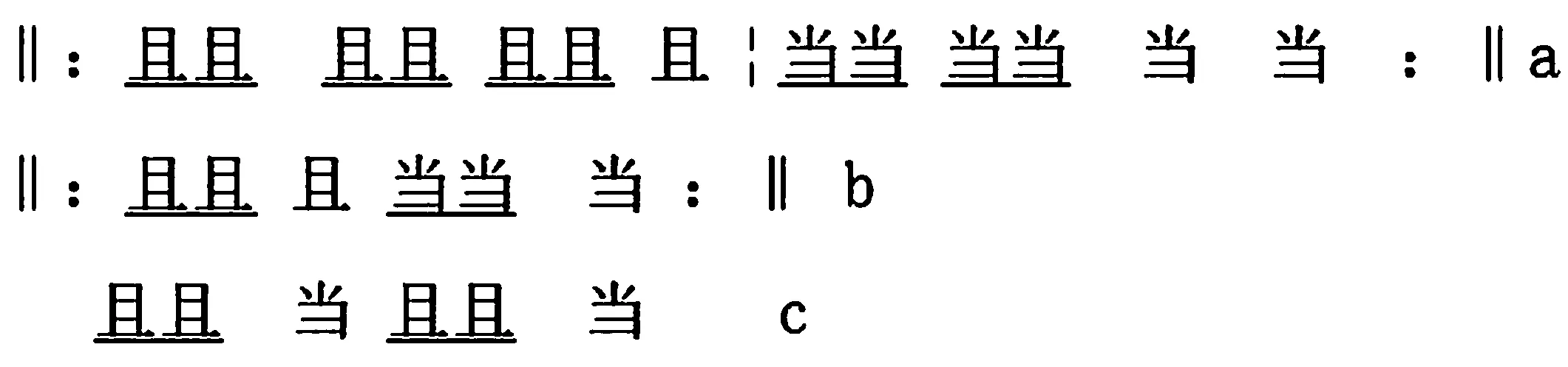

本文将河津丧葬锣鼓段节奏组合模式中的节奏型分三个组成部分:第一,构成锣鼓段主体部分的节奏型;第二,在节奏组合中起连接作用的节奏型;第三,在锣鼓段主体部分之前作为“帽”的节奏型。后两种为锣鼓段的从属部分。以上三部分的标注方法分别为:主体部分的节奏型用不同的英文字母标注。各个节奏型的变体形式,借用西方曲式结构的标示方法,分别在此字母后下标不同的阿拉伯数字进行区分。如“当 当 且 且”用字母“d”表示,“当当0当且且且”用“d1”表示,“当当0当0且且”用“d2”表示。起连接作用的节奏素材用“连”字表明其结构性质,并在其后加阿拉伯数字来区分不同的节奏。如“且且”是河津丧葬锣鼓段结构中最常用的连接素材,用“连1”标记,其余用作连接的节奏依次为“连2”“连3”等。第三种作为“帽”的乐句则用“帽”字表明其结构性质,也在“帽”字后加不同的阿拉伯数字区分不同的素材,如“帽1”“帽2”等。下文将分别列举以上所述主体部分与从属部分所涉及的各个节奏型的标记情况。关于节奏与时值的标记,考虑到中西方节拍特点的不同,不用节拍符号,以实线和虚线的标记突出锣鼓段结构中“句”的规模,一般在“乐句”结束部分用实线分隔,“乐句”内部用虚线分隔。

(一)锣鼓曲牌(或锣鼓段)主体部分节奏型

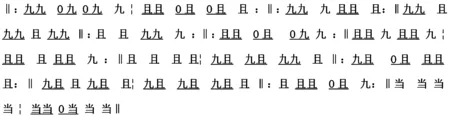

谱例1(33)“且”=钹与鼓边;“当”=锣与鼓心。

由于这三个乐句构成的片段常作为锣鼓段主体部分的开始,而且连接模式也相对固定,因此依次用字母a、b、c表示。不同的锣鼓段节奏型的连接往往是在c句之后开始出现变化。用乐句这样的规模无法呈现此后节奏型的细微变化,所以a、b、c后面的连接模式则都用不同的字母表示节奏型这样相对较小规模的单位。关于不同节奏型标注字母排序的问题,考虑到河津丧葬锣鼓经常用锣声作为段落的结束,将以钹的音色结束的节奏型用相对靠前的字母表示,以锣的音色结束的节奏型则用靠后的字母表示。

另外,河津丧葬锣鼓经中的谱字共有“且”(或“千”,表示钹)、“当”(或“光”,表示锣)、“九”(表示铙)三种。其中,代表铙的音色“九”并非河津丧葬锣鼓节奏构成中的主要音色。铙一般情况下均与钹一起演奏,用“且”表示,只在个别处为丰富音色单独亮出来。而且在一些村子中“且”与“九”的谱字也有混淆,或者并不区分,因此在本文对于节奏型连接模式的分析中,将“九”与“且”算作一类,统一为“且”。

主要节奏型及其代码标记分别如下:

谱例2

以上是河津丧葬锣鼓中常用的一些节奏型,这些节奏型都可以进行变化,本文在此只列举了一些常用的变体形式。

在以上节奏型中“当当0当当 当 ”(s),“且当0当当当当 ”(o),“且当且当当当”(n)几个节奏型通常作为段落的结束。如在此后还有节奏连接,则将其视作尾部的补充部分。

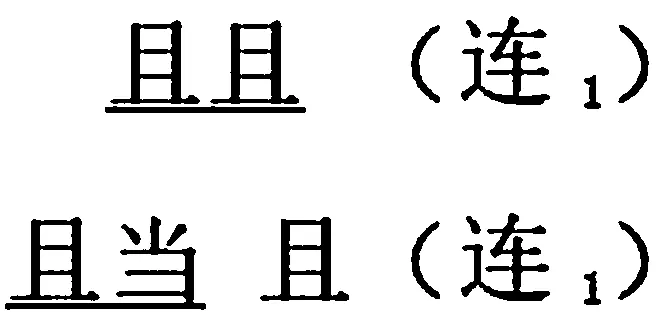

(二)从属性质的节奏标记

在河津丧葬锣鼓段中常用做连接的节奏如下:

谱例3

河津丧葬锣鼓段之前,常加入的“帽”的乐句材料如下:

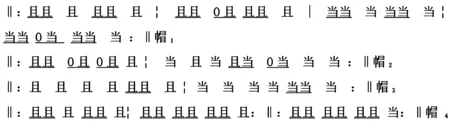

谱例4

二、锣鼓曲牌或锣鼓段主体部分的构成模式

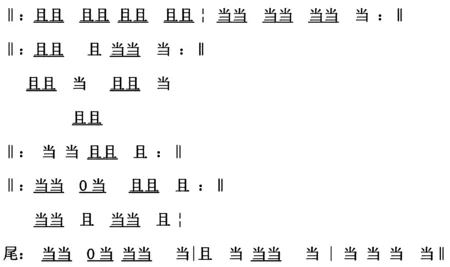

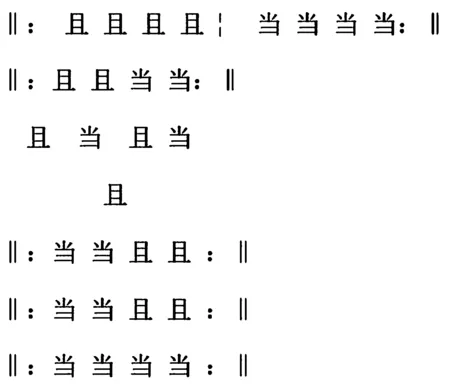

图1为河津丧葬锣鼓段中常用的几种节奏型模式连接图,该图展示出在特定的乐句之后可能进行的几种节奏模式。

图1 河津丧葬锣鼓递减类锣鼓曲牌与锣鼓节奏型连接模式图

图1锣鼓段节奏连接模式的展示分为三部分,分别是“帽”“主体段落”和“尾”。其中“帽”为结构的从属部分,可有可无,因此用虚线框表示。主体段落是必不可少的部分,因此用实线框展示,其节奏型的连接呈现出相对固定的几类模式。“尾”无论长短在河津丧葬锣鼓中也是必不可少的。虽然在大多数的连接模式中,尾部开始部分的连接有相对固定的模式,即用“r”接“s”,然而其后连接的模式相对自由,模式性并不明显。也有一些模式尾部的开始也未形成固定的模式,所以这些未形成模式化连接的“尾”的部分,只列举了基本的节奏素材,未展示连接情况,同样用虚线表示。也有一些锣鼓段在结束处有扩充部分,而且扩充时常用“l、p、f、g”的节奏型,在此之后连接同样未形成固定的特点,因此笔者把这一部分也放在“尾”部,用虚线表示。

河津丧葬锣鼓锣鼓段主体部分多数从“‖:a:‖-‖:b:‖-c”的连接开始,此后不同锣鼓段的节奏型连接开始出现变化,实线连接线的走向,标示出此后各种连接的可能性。其中括号之内的节奏型标注分为两种情况:如果括号之内的节奏型前面有连接符“-”标识,则表明可能会连接到括号内的节奏型,也可能省略它直接连接到后面的节奏型;如果没有加连接符则表示在连接中它有可能替代前面的节奏型。

图1河津丧葬锣鼓段主体部分节奏的连接模式实则可以分为两大类,一类是“c”句之后用“且且”(连1)进行连接的几种模式,另一类是“c”句之后不用连接类节奏型,直接连接其他节奏型的模式。其中第一类是河津丧葬锣鼓段最为常见的连接方式。

在属于用“连1”作过渡的几种连接模式中:用第一种模式连接的曲牌或锣鼓段的尾部或到“s”的节奏型结束,或者在此后再附加几个由“s”的不同变奏形式构成相对较长的“尾部”,甚至还有一些锣鼓段在此“尾部”再附加一些补充性或扩充性的段落。以此模式为基础通过“换头”等手法还可以变化为几类不同的曲牌。甚至还有一些村子的锣鼓套曲中各个锣鼓段的主体部分几乎全部用此连接模式,各段仅通过换头或变尾的方式进行各种变化;第二种连接模式中“f”的节奏型与第一模式“d”的节奏型类似,只是由于音色的微小变化导致前后连接的节奏型发生了一些变化;第三种连接模式是第一种模式的进一步扩展,是河津丧葬锣鼓中规模最长的模式,之所以形成较长的连接是因为在结构中用“‖:p2:‖”与“‖:f1:‖”使结构获得了两次扩充。

第二大类连接模式节奏型多以强调锣的音色为主,所以具有一定的收束感。这一类连接模式比较短,因此都有相对长的尾部。

“c”句之后接“p”(且当0当当当当 )的模式,有些村子整个套曲内部的多个锣鼓段都用这种连接模式,如李家堡、小梁、东湖潮等村。该模式尾部的连接有两种情况,或仍然延续如“p”(且当0当当当当) 的节奏型那样强调锣的音色的一类节奏型,加强结尾的收束感;或者再次连接到结束在锣钹音色的节奏型,获得一种音色的“转折”,之后再结束;由于“j”与“k”非常接近,因此这两种节奏型可以互换,这类节奏连接模式主要在河津市汾河以南一带较为常用。

三、锣鼓曲牌与锣鼓段构成模式的变体

上文所列举的节奏连接模式是构成河津丧葬锣鼓段的主要构成方式。然而,模式并不是固定不变的,正如张伯瑜在《音乐模式:中国传统音乐“创—演”(Making)的基础》一文中所述:“任何音乐模式,如果能够成为可运用的创作之源泉,则必须具备变化的可能性。所以,模式的另一方面是变化。”(34)张伯瑜:《音乐模式:中国传统音乐“创—演”(Making)的基础》,《音乐艺术》2014年3期,第76页。而且,“中国传统音乐是在音乐模式和模式变化两者间的相互关系中展开自身的音乐思维的,在形成模式之时,同时产生了模式变化的方法。”(35)同注。河津丧葬锣鼓乐在以上几种节奏连接模式的基础上可以通过不同的变化方式进行模式变体,从而再次生成更多的锣鼓段,以此方式体现锣鼓乐的丰富性。河津丧葬锣鼓段模式变体的主要方式有三种:“换头”“加帽”“变尾”,这三种方式往往综合运用,比如“换头+变尾”,或者“加帽+变尾”。

换头式变体,即将以上模式的开始句更换为另一个乐句的方式。换“头”的素材多为前文中所列举的各类“帽”的乐句。换头的素材与后面“加帽”的变体手法素材相同,只是此类变化手法是替换,而后者是增加。

“加帽+变尾”即在以上基本模式前增加“帽”的变化方式。加帽的素材除了以上列举的4种“帽”的素材以外,也可以用“a”“b”两个乐句及其变体的素材。“帽”的长度可长可短。在河津市丧葬锣鼓段中有的“加帽”变体所用的素材与以上模式中的连接再次形成了相对固定的模式;也有的锣鼓段在变体时综合运用几种帽的素材,构成了规模较大的“帽”。

“帽”本身也可以进行不同的变化,可以再次生成不同的锣鼓段。通常变化的手法有扩充、减缩、改变音色、变化节奏等手法,这些手法也可以综合起来应用。还可以将帽的节奏拆成两个部分分别反复,或者只重复某一部分而形成的变化形态。

除此之外,以上所列举的几种模式主体部分尽管相对比较固定,但也可以通过变化音色、变化节奏、不断变化重复某一节奏型、变化速度、减缩,甚至颠倒顺序、将某一个节奏型不断变化反复形成结构扩充等方式来获得一些变化形式。其中变化音色的手法,主要是增加铙与钹的音色对比,这种音色对比在“帽”的结构中应用的最多。如:将帽中的“‖:且且且且且且 |且且0且且且且 ”变为“九且且九且且 |九且0且九且且 ”。这种手法在河津汾河以南一带最为常见。主体部分中的某一乐句也可以运用此法进行变化。如:将“a”句变为:“‖:且九且0九且| 当当当0当当 :‖”或“‖: 且且且九且且 | 当当当

0当当 :‖”。这种改变音色的手法,甚至应用于整个锣鼓乐曲牌中。如吴家关的【铜器家伙】:

谱例5吴家关【铜器家伙】

此时,主要展示钹与铙的对立,锣则做节拍性的伴奏。类似这种音色变化的手法甚至在固镇、芦庄、侯家庄、琵琶垣、张家巷、古垛等村整个套曲都采用此音色搭配方式,从而形成了一个特殊的丧葬锣鼓乐风格区域。

四、河津丧葬锣鼓段节奏构成模式中所展示的创曲思维

在找到河津丧葬锣鼓段的节奏构成模式以及模式变体规律后,有必要进一步分析出隐藏在模式中的更深层次的组织规律,从而探索出形态结构与审美反应之间的心理关系,如此才能够达到了解当地人创曲思维的问题。要解答这一问题,还需要将模式进一步简化。

上文曾提到过“c”句之后用“且且”(连1)做连接继续发展是河津丧葬锣鼓锣鼓段中最常见的连接方式。下面以这一类中第2种模式连接为例,如百底村的【吊林】:

谱例6百底村 【吊林】

如果将以上的曲牌进行简化,则可以变为:

谱例7

以上简化模式,可以清晰地看出当地锣鼓乐在组织不同节奏型时所隐藏的“音色结构规则”,即由“且”(铙钹)到“当”(锣)的音色布局特点。“连1”的“且且”在整个段的结构中却起着非常重要的转折作用。在此之前,乐句中呼应的两部分音色通常是铙钹在前、锣在后,然而“且且”之后音色顺序发生转换,改变为锣在前,钹在后,以强调锣的音色为主,并最终以锣的音色结束。当地西梁村对这种发展手法,用“交合”的俗语进行概括。

其实不只是这一种连接模式是如此,上文在介绍各种节奏型的字母标识中,曾提到过,笔者在本文中将结束在铙钹上“且”的节奏型字母排在前,将结束在锣声“当”的节奏型字母排在后。仔细分析各个节奏模式的连接模式,可以看出字母在前的基本上在整段锣鼓段中处于靠前的位置,反之,字母在后的也大多在锣鼓段中处于靠后的位置。由此可以得出:用“且—当”的音色布局原则对各类基本节奏型进行有序地组织,是河津丧葬锣鼓段中重要的结构规则,只是 “c”句之后不用连接类节奏,直接连接节奏型的模式中,没有第一大类用“连1”的连接模式那样,有相对固定的转折与音色顺序颠倒的规律。所以说,尽管清锣鼓乐没有固定的音高,但如同旋律性音乐那样也有自己音乐进行的期待感。以铙钹为主的音色“且”由于具有亮、高的特点,与以锣声为主的“当”相比,稳定性相对较弱,因此具有进行到“当”的一种倾向性,如同旋律性音乐中“属—主”的进行那样。20世纪西方现代音乐曾经掀起一股潮流,同样是突出音色的结构力作用。如波兰作曲家潘德列斯基的《广岛受难者的挽歌》用52件乐器,通过不同的演奏法所演奏出的不同音色,表现不同的形象,并用此结构乐曲,曾被称作“音色音乐”。然而此类“现代性”的技法在中国传统音乐中早已存在。

此类模式的音色简化,也展示了当地锣鼓乐的结构法则中隐藏着“二元对立”的核心法则。结构主义人类学家列维-斯特劳斯曾经通过对神话及其他艺术类型的研究得出“文化的秩序就是借着二元对立(结构模式)而用经验的素材来建立的。”(36)[美]R·M·辛基,甘华鸣译:《文化·社会·个人》,辽宁人民出版社1988年版,第65页。可以说河津丧葬锣鼓中普遍存在的音色布局模式也体现了,锣鼓段是由铙钹构成的音色相对亮、高的元素,与锣低沉的音色元素二者的对立结构音乐。二者的对立首先时值较长,之后随着结构的递减,逐渐拉近,并交织在一起构成“二元互补”(37)薛艺兵:《论音乐的二元结构》,《中国音乐》2006年第2期,第25页。关系,再通过转折(在另一类中不用转折)强调锣的音色的主导地位,并最后统一在由锣声主导的节奏型而结束段落。二元对立的双方,首先通过对称的方式来呈现,这也是人们内心固有的追求平衡在锣鼓乐中的体现。而且构成二元对立的双方在不同的阶段,都在运动中不断变化,从而构成特有的和谐。如同薛艺兵在其《论音乐的二元结构》一文中所说:“音乐中二元对立因素的双方并不都是以最大差异量构成其两极对立状态,多数情况下是对立双方在两极间不断运动变化,变化中不断改变着其差异量的比例,造成对立程度的增强或减弱。”(38)同注。

综上,可以说河津锣鼓乐的“语法”规律中体现着“二元对立”的精神内核,由此我们也察觉出河津锣鼓乐中形态结构与审美反应之间的心理关系。

结 语

本文谨借鉴认知民族音乐学关注音乐的组织方式和创作过程的理念,通过反复比较分析河津丧葬锣鼓,首先找到构成其结构的基础节奏型,随之再总结出这些节奏型在锣鼓段中的模式,同时也找出如何将各类模式再进行变化,形成更多锣鼓段的组合规律。当地民间对于创作锣鼓段的思维主要就是不自觉地在运用此模式与模式变体中进行。值得强调的是:文中所列举的不同模式之间的分叉处,往往也是同一个锣鼓段在流传中开始变化的分界点,对于了解当地锣鼓曲牌的流变有重要的参考作用。而且不同的节奏型连接模式有时也形成了一定的地域性特征,显示出特定地域的人们在选择不同的节奏连接方式时表现出的审美取向。