人类

古基因组揭示乌兹别克斯坦史前人群遗传演化史

近来,由我国团队主导的国外区域人群的古基因组研究通过大规模核基因组的捕获、测序和分析,揭示出乌兹别克斯坦人群自青铜时代至铁器时代的遗传结构变化与遗传连续性,以及月氏人群与贵霜人群之间的遗传联系。古代游牧民族月氏由中国西迁进入中亚是世界历史进程中的重要事件。该事件在丝绸之路东西方文明交流与互动中有着不可忽视的地位。考古学研究发现,从分布地域、埋葬习俗及来源、宗教文化、经济形态等特征来看,位于乌兹别克斯坦南部铁器时代的拉巴特墓地(Rabat)被确认为月氏文化遗存,其大致年代为公元前2世纪末期到公元1世纪前期;谢尔哈拉卡特墓地(Serkharakat)被确认为贵霜文化遗存,两者都属于铁器时代遗存。乌兹别克斯坦位于欧亚草原南部边缘,天山沿线西部地区,此地区的青铜时代巴克特里亚·马尔吉阿纳文明区(BMAC),一直以来是国际学术研究的热点。作为青铜时代的延续和发展,考古学研究指出这些铁器时代墓地古人群迁徙和交流非常活跃,导致不同文化人群的迁徙与交流大幅增加,但一直没有确凿的证据。为深入探究这些遗址中古人群的迁移、交流等科学问题,从遗传学角度直接观察其人群遗传成分的融合情况,古人类学家从国际考古获取的乌兹别克斯坦南部拉巴特墓地(Rabat)、谢尔哈拉卡特墓地(Serkharakat)和德尔康墓地(Dehkan)的人骨样本中成功捕获、测序27例铁器时代(距今约2100—1900年)的人类古核基因组。结果表明在铁器时代的乌兹别克斯坦区域,伊朗农业人群与欧亚草原牧民之间的联系与交流更加紧密;同时也表明了欧亚草原牧民向南迁移至乌兹别克斯坦南部地区,影响了以拉巴特人群为代表的月氏文化相关人群,及以谢尔哈拉卡特人群为代表的贵霜文化相关人群的形成。尽管拉巴特墓地(相对单一)的墓葬形式、葬式葬俗等文化面貌与谢尔哈拉卡特墓地(多种墓葬形式和葬俗、多样文化)不同,但是其相关的人群之间具有较近的遗传关系。未来还需要在该区域搜集更多时空框架下的个体数据,以研究相关人群互动的复杂过程。(Molecular Biology and Evolution, 2021, 38(11): 4908-4917)

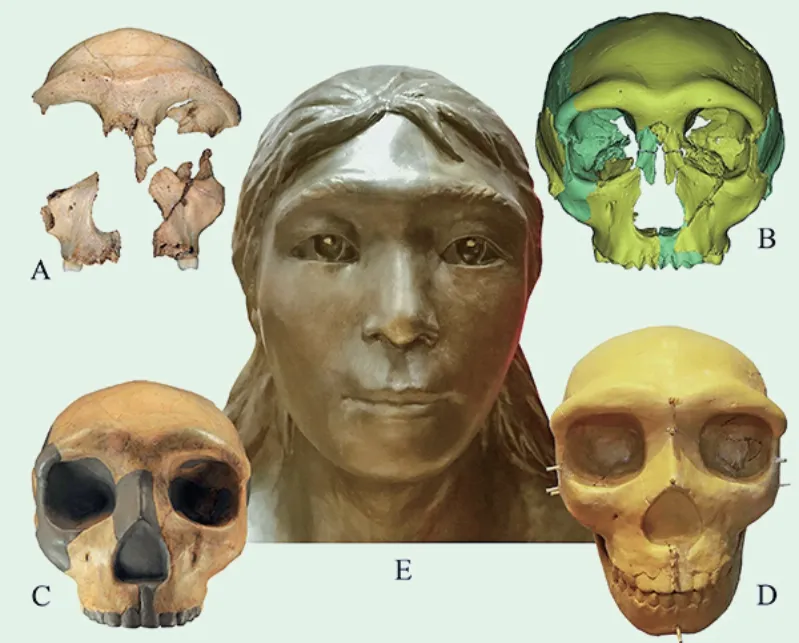

东亚最早具有现代人面部特征的人类化石

安徽省东至县境内的华龙洞遗址出土30余件古人类化石,其中包含一件较完整的头骨化石。此外,还发现数百件石器,大量哺乳动物化石及动物骨骼表面切割、砍砸痕迹等多种反映古人类生存行为的证据。通过铀系测年、动物群组成分析及地层对比,确定古人类化石年代为距今33.1万—27.5万年之间。这是继周口店之后,在中国发现的人类化石数量最为丰富且含有石器等人类活动证据的更新世中期人类化石地点。编号为华龙洞6号(HLD 6)的完整头骨保存有完整的面部骨骼,呈现镶嵌性(mosaic)形态特征,除部分眶上部和颧部特征与周口店、南京、大荔、金牛山等更新世中期直立人及古老型人类相似外,多数面部特征位于早期现代人及现代人类变异范围。科学家利用传统形态描述、高清晰度CT、多变量统计等方法对华龙洞6号面部骨骼进行详细的形态观察与测量,并将其与世界范围内的更新世古人类及现代人类标本进行对比分析,然后对华龙洞人类头骨进行了面貌复原,清晰、直观地展示了30万年前生活在华龙洞古人类的容貌特征,显示出年轻的、与现代人相似的个体面容。这项研究进一步证明了东亚中更新世晚期人类演化多样性,说明东亚地区人类从古老形态向现代形态的演化过渡在30万年前已经发生,对比以往的认识,将该时间节点提早了8—10 万年。(Journal of Human Evolution, 2021, 161, 103052)

减肥有望:科学家发现饮食诱导产热的关键蛋白

肥胖是一种慢性疾病,可导致多种疾病的发生。随着经济发展和久坐等不良生活方式的扩散,肥胖的患病率呈快速增长。长期能量摄入超过能量消耗造成脂肪累积是肥胖发生的根本原因,因此,减少能量摄入或促进能量消耗是防治肥胖的策略。然而,迄今为止,临床应用的减肥药物多通过抑制食欲而实现减重,因作用于中枢可产生诸多不良反应,难以满足临床减重需求。促进能量消耗是实现减重的另一理想策略,但目前临床尚无相关药物,因此一直是代谢领域内的研究热点。饮食减肥法是目前常用的减肥模式。近几年流行的间歇性轻断食(Intermittent fasting, IF)减肥法根据禁食时间可分为每天限制时间饮食、1:1饮食(进食一天、饥饿一天)、5:2饮食(进食5天、饥饿2天)等。近期的研究发现,该方法确能提高能量消耗、改善肥胖状况;临床研究也证实该方法能降低肥胖人群的体重。因此全面解析IF抑制肥胖的分子机制对新减肥药物的开发具有重要指示作用。机体各器官间的相互作用对维持机体代谢平衡至关重要,而器官之间的相互作用是否在间歇性轻断食的减重作用中发挥作用尚不清楚。妊娠区带蛋白(Pregnancy zone protein, PZP)是肝脏特异性高分泌蛋白。研究人员发现,在小鼠和人体内,肥胖个体的血清以及肝脏PZP蛋白水平低于正常体重的个体;而进食状态下,小鼠和人体的血清和肝脏中PZP蛋白增加,提示PZP蛋白可能参与进食后机体代谢的调控。研究发现,肝脏分泌的PZP蛋白可激活棕色脂肪(一种具有产热、耗能作用的特殊脂肪组织)产热,在间歇性轻断食诱导的减重中具有重要作用。在正常高脂饮食条件下,PZP缺失不影响小鼠体重;而在高脂饲料联合间歇性轻断食的条件下,PZP缺失导致小鼠体重显著增加。研究结果表明,在饮食诱导下,肝脏分泌的PZP蛋白可与棕色脂肪组织上的GRP78受体相结合,激活p38 MAPK-ATF2-UCP1信号通路而促进棕色脂肪产热,改善肥胖以及相关代谢紊乱,揭示了间歇性饮食条件下肝脏与棕色脂肪之间相互作用的分子机制,为以调控产热为靶点而防治肥胖提供了重要的依据,有望得以实现临床转化,为治疗减重提供新策略。(Advanced Science, 2021, 8(21): 2101991)

破解人类全生命周期代谢规律

近日,科学家通过大规模的国际合作,准确测量了人类从出生到老年代谢率的高峰和低谷,首次揭示出全生命周期的代谢规律。研究表明,人的代谢规律呈现出“升高—下降—稳定—缓慢下降”的模式,改变了以往人们对“青春期代谢率高,中年之后代谢下降”的认知。此前,许多大规模研究仅仅测量人体的基础代谢率,即进行呼吸、消化、心脏搏动等重要基本功能时所消耗的能量。然而,这部分维持生命所需要消耗的基本能量只占人体每天总能量消耗的50%至70%。人类日常生活中从事家务、运动甚至思考、坐立不安也会消耗能量,但此前的研究中,这些日常活动需要的能量并未被纳入大规模研究中。为了测算人在日常生活中的能量消耗,研究小组分析了6000余名被测者在日常生活中消耗的平均卡路里的数据,数据样本年龄覆盖从刚出生后1周的婴儿到95岁的老人。“双标水”是自20世纪80年代以来,被科学家用于人体能量消耗的测量技术,通过收集尿液并分析尿液中标记物的丰度值变化,了解机体的能量代谢情况。由于其准确度和精准性,该技术被认为是在实验室之外,测量自由活动状态下日常能量消耗的“金标准”。基于“双标水”技术的精确检测方法,研究团队检测了人们每天总能耗的数值,通过汇集和分析整个生命周期能量消耗的数据,观察人体的代谢规律。数据表明,婴儿的代谢率是最高的。婴儿在出生后的前12个月里,对能量的需求会迅速增加,因此到1岁时,婴儿单位体重消耗的卡路里可比成人的代谢率高50%。代谢率在经过婴儿初期的激增之后,会以每年约3%的速度减缓至20多岁,随后便稳定下来进入正常状态。20多岁至50多岁这一时期的能量消耗是最稳定的。即使在怀孕期间,伴随着婴儿的成长,孕期女性的能量需求仅仅是随着体重的增加而增加,其自身的能量需求并没有出现大幅上升。人体的代谢率在60岁之后才真正开始缓慢下降,虽然每年以0.7%的速度缓慢下降,但到90多岁时,人每天需要消耗的卡路里只有中年人的74%。影响代谢水平的最大因素可能是身体的筋肉组织量,但筋肉组织量本身也受体重、性别、年龄的影响。能量需求随时间变化的机制目前尚不完全清楚,但该研究改变了以往人们对代谢的认知,表明我们可能需要重新审视发育阶段和衰老阶段的能量需求和营养策略。(Science, 2021, 373(6556): 808-812)