环境

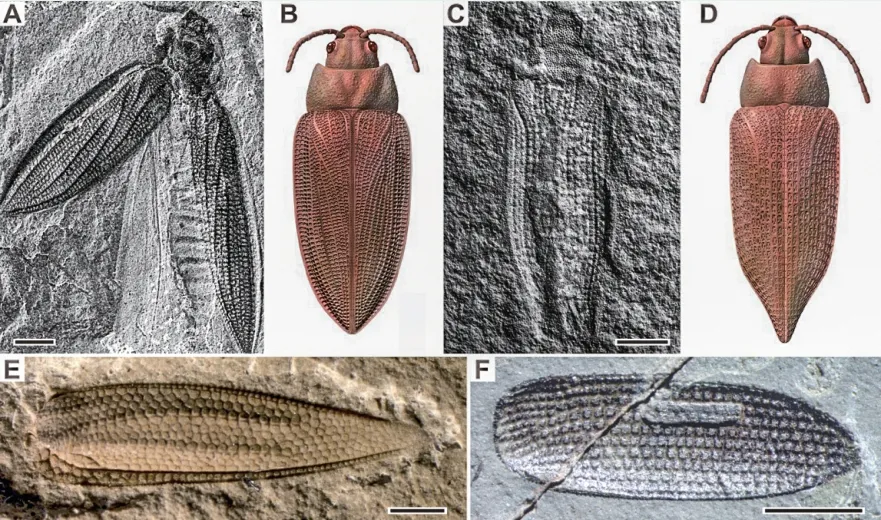

昆虫与二叠纪末大灭绝

昆虫作为现今地球上多样性最高的生物,自石炭纪开始繁盛,至二叠纪已成为陆地生态系统中的重要角色。二叠纪末发生了地质历史上规模最大的生物灭绝事件,导致了陆地生态系统的崩溃。迄今学界对此时期昆虫的演化过程争议颇大,进而导致我们对于昆虫对大灭绝的响应机制知之甚少。近日,我国科学家建立了全球甲虫(昆虫纲:鞘翅目)化石形态数据库,利用多种数学模型对早二叠世至中三叠世甲虫的分类多样性、形态歧异度、系统发育和生态习性进行了综合分析,重建了甲虫的早期演化历史。研究发现大灭绝事件(特别是去森林化)明显影响了甲虫的早期演化历程,为理解昆虫对大灭绝事件的响应过程和机制提供了新见解。随着早、中二叠世甲虫干群的辐射,其多样性与形态歧异度同步增加。晚二叠世其多样性与形态歧异度解耦,多样性的增加并未伴随形态歧异度而发生显著变化。在二叠纪末大灭绝事件后,早三叠世的甲虫蛀食性干群近乎完全灭绝,多样性、形态歧异度皆明显降低。早三叠世蛀食性甲虫化石记录的空白与森林生态系统的崩溃时间(即无煤期,“Coal Gap”)大致吻合,表明蛀食性甲虫的灭绝可能源于去森林化作用所造成的栖息环境的消失。中三叠世甲虫类群明显恢复,新的蛀食性甲虫类群再次广泛出现,这也与森林生态系统的恢复时间相一致;此时期甲虫类群也逐渐完成了从古生代类群(基干类群为主)到中生代类群(多食亚目为主)的转换。现代自然界中,昆虫在陆地碳循环中扮演着重要的角色。森林是陆地生态系统中最大的碳储库,植食性昆虫通过分解木质组织,将光合作用固定的碳以二氧化碳形式交还给大气。现今昆虫对森林枯木分解贡献率平均为29%,年排碳量约为3.2±0.9 Pg。甚至在短时间内,植食性甲虫的爆发足以让森林从碳汇转变为碳源。然而,漫长的地质历史时期,昆虫对全球碳循环及气候的影响被长期忽略。古生代陆生植物大辐射伴随着巨量碳储存和氧气释放,这被认为是同期大气氧含量上升的主导因素,但大气氧含量在石炭纪达到顶峰后下降的原因尚存争议。近期,新的地球化学模型表明,二叠纪陆地植食性动物对碳埋藏的限制可能是大气氧含量下降的主要驱动力。在二叠纪,相对于甲螨、脊椎动物等植食性生物,蛀食性甲虫成为更重要的木材分解者。这些甲虫通过与微生物(例如真菌)的相互作用显著提高了木材的降解速率。因此,二叠纪蛀食性甲虫的辐射可能是二叠纪大气氧含量下降的一个主要驱动力。(eLife, doi: 10.7554/eLife.72692)

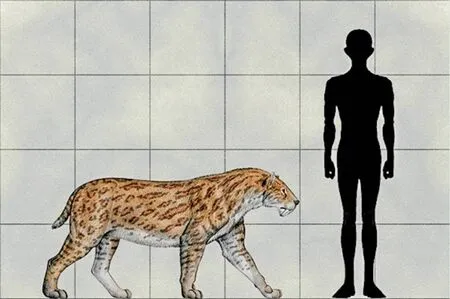

更新世非洲剑齿虎因人类影响迁至欧亚大陆

剑齿虎亚科(Machairodontinae)的动物是欧亚大陆晚新生代最具代表性的大型食肉类。该亚科在中国的时代分布从晚中新世一直延续至中更新世。更新世时期中国的剑齿虎依然繁盛,包括两个常见类群:锯齿虎属(Homotherium)和巨颏虎属(Megantereon)。巨颏虎属的时代延续200万年以上,地理分布范围广,从辽宁地区至广西地区均有发现。因此,巨颏虎属在剑齿虎晚期演化和生物地层学方面均具有极大的潜在研究意义。对比产自山西临猗潘侯村和产自陕西蓝田公王岭的巨颏虎属材料可知,两个地点的材料均应归入意外巨颏虎(Megantereon inexpectatus)这个物种。旧大陆范围内与意外巨颏虎最为接近的是生活在非洲和欧洲的怀氏巨颏虎(Megantereon whitei),二者都具有明显退缩的P4原尖和大幅退缩的P3。二者可能属于同一支系,最有可能的发源地为非洲,其中一个分支从非洲迁徙至欧洲,另一个分支则迁徙至亚洲。巨颏虎个体较小,四肢较短,适合于隐藏在树丛中对猎物发动突袭,森林或是灌丛环境对其生存更加有利。而最新的环境数据表明,在怀氏巨颏虎走出非洲和意外巨颏虎出现时,欧亚大陆上的森林有明显的衰退趋势。因此非洲巨颏虎支系如此大规模的迁徙和当时的环境变化关联性不大,更有可能是受到古人类发展的压力所致。(Quaternary International, doi.org/10.1016/j.quaint.2021.09.008)

冻土融化背景下的生态系统碳-磷交互作用

作为植物生长的限制因素,土壤养分可利用性会调控陆地生态系统碳循环对全球变化的响应。特别是在冻土融化背景下,土壤养分可利用性对生态系统碳循环关键过程的调节作用在很大程度上决定着生态系统碳循环对气候变暖反馈关系的方向与强度。因此,冻土生态系统碳-氮-磷交互作用近年来逐渐引起学术界重视。然而,以往的研究主要关注土壤氮有效性对生态系统碳循环的影响,尚不清楚冻土融化后土壤磷有效性的变化及其对碳循环关键过程的调控作用。近日,科学家依托在青藏高原典型冻土分布区建立的热融塌陷观测平台,基于连续3年野外观测、原位养分添加实验以及同位素标记实验相结合的手段,揭示了土壤养分可利用性在调控沼泽化草甸生态系统碳通量对冻土融化响应中的关键作用。研究人员发现,土壤磷有效性(而非氮有效性)决定着该生态系统总初级生产力和净生态系统碳交换沿冻土融化序列的变化。基于养分添加实验的结果进一步证实,磷添加对植物生长的影响比氮添加更为显著。上述发现强调了土壤磷有效性对冻土碳循环的关键调控作用,拓展了学术界对冻土融化背景下生态系统碳-氮-磷交互作用的认识。(Global Change Biology, 2021, 27(22): 5818-5830)

布氏田鼠暴发成灾机制研究取得新成果

鼠类广布于我国内蒙古草原,对气候变化十分敏感。受气候变化等因素影响,鼠类种群数量频繁暴发,其取食和挖洞活动可严重破坏草场,并传播鼠疫等人畜共患病,对当地畜牧业生产、卫生防疫和生态环境建设造成严重威胁。但正常年份,它们作为生态系统中的关键物种,在维持生态系统物质、能量循环等方面发挥着重要作用。研究其对气候变化的响应和适应机制,对于阐明鼠类种群暴发成灾机制、提出鼠害防控和草原保护对策均具有十分重要的意义。中国科学院动物研究所的科学家在内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市毛登牧场建立了24个大型的生态因子模拟实验围栏,以布氏田鼠为研究对象,选取12个围栏用以研究气候变化下降水模式改变对布氏田鼠种群暴发的影响。该研究设施排除了其他因素的干扰作用,采用泵压喷灌控制降水时间和强度。研究时间长达10年,标记和重捕布氏田鼠18452只,调查植物样方3000块。实验初期(2010—2015年),团队主要围绕验证“降水是干旱区鼠类种群暴发的关键因子”这一传统理论展开,发现5—9月均匀增雨未能显著增加布氏田鼠的种群数量。于是,科研团队调整研究思路和方案,侧重探索降雨季节模式变化对种群的影响,又经过4年的实验(2016—2019年),结果发现,降雨增加的时机对鼠类种群暴发至关重要。春季(5—6月)的增雨可显著促进布氏田鼠喜食植物的返青,使其发芽提前,让生物量增加,进而促进布氏田鼠的生长和繁殖;但夏季(7—9月)增雨的正作用响应不明显。如果降雨增加过多,则因雨水灌洞导致田鼠溺亡,不利于种群增长。该研究揭示了布氏田鼠种群暴发的气候驱动因子和机制,发现气候对鼠类种群的影响具有依赖时间和强度的复杂性特征。(PNAS, 2021, 118(42), e2023691118)

捕食行为创新性对入侵物种的助力作用

外来物种入侵严重影响全球生物多样性和经济可持续发展,了解影响外来物种入侵成功的因素,进而对高风险入侵物种进行早期防控至关重要。从达尔文时代起,科学家就在“引种事件水平”(如繁殖体压力、引种方式、定居时间)、“入侵地水平”(如气候等栖息地适宜性、种间互作如历史入侵的熔断效应、地理异质性)和“物种特征水平”(如外来种的生活史对策、原产地分布区大小)等方面发展了大量理论假说。然而,从动物行为学角度和控制上述因素基础上深入探讨外来动物行为可塑性在入侵过程中作用的研究却一直稀缺。在众多动物行为类型中,捕(觅)食行为是反映物种生存能力的基础性指标。理论上,外来动物在新环境中识别和捕获食物的创新能力会直接影响它们对新环境的快速适应过程,进而影响其入侵能否成功。鸟类物种丰富的捕食行为和全球广泛的入侵种群为我们探索动物行为可塑性和入侵成功的关系提供了难得的机会。以全球247种外来鸟类在199个国家或地区的9899次成功建群事件和2370次失败建群事件为研究对象,科学家们发现一些建群成功率较高的鸟类也普遍具有较强的捕食行为创新性;在综合控制繁殖体压力、气候匹配、历史入侵熔断、种群增长潜力、以及不同鸟类谱系发育关系基础上,研究人员发现捕食行为的创新性对外来鸟类在新地区成功建群发挥了重要作用;进一步将捕食行为创新性分解为对新环境中不同于原产地的新食物的识别和利用能力(即“捕食对象创新性”),以及不区分新/旧食物、但在面对难以获取的食物时的搜寻和处理能力(即“捕食技能创新性”)后,研究人员发现相对于“捕食对象创新性”,“捕食技能创新性”对外来鸟类建群成功更加重要。这意味着成功建群的鸟类具有从不同技能上扩展其食谱的潜力,如何获取食物比具体选择哪些食物对外来鸟类在新地区能否成功建群更为关键。该研究有助于更加深入地理解动物行为可塑性对外来物种成功入侵的影响,并为预测外来物种以及本土物种在当今“人类世”环境加速变化下的快速响应提供了新的视角。(The Innovation, 2021, 2(4): 100167)