对某院脾胃病科不同病种证型使用中药饮片的用药分析

谷瑞红,郝迎新

(北京市昌平区中医医院药学部,北京 102200)

中医脾胃病是指中医藏象学说中的脾脏和胃腑发生变化而引起的疾病,可单独发病,也可与其他脏腑相互影响而同时发病。如果这些疾病表现出来的症状相同,但引发疾病的原因不同,即中医证型不同,在治疗中会出现“同病异治”的情况。相反,若表现症状不同,但引发疾病的原因相同,则会出现“异病同治”的情况,这充分体现了中医整体观的特色和辨证施治的原则。现对本院脾胃病科2018年1月~2019年5月期间不同病种证型患者使用中药饮片情况进行统计分析,归纳病、证、方药间的关系,为临床合理用药和药师审核处方提供参考。

1 资料和方法

1.1 资料来源

选取本院脾胃病科2018年1月~2019年5月期间开具的中药处方,每月随机抽取1000张,不满1000张的按实际张数全部抽取,共计抽取16 658张。剔除无效处方后,最终共纳入处方16 386张。样本涵盖高、中、初级医师开具处方,具有一定的代表性。

1.2 分类标准及方法

参照《脾胃病症状量化标准专家共识意见(2017)》[1],将脾胃病分为胃脘痛、痞满、呕吐、呃逆、噎膈、腹痛、泄泻、便秘共8种中医疾病;诊断中无明确书写以上疾病时,依据脾胃病科常见疾病分为口糜、嗳气、吐酸、乏力、失眠、胁痛、纳呆共7种;当处方中多诊断并存时,优先选取中医诊断及第一诊断。另外,依据诊断的中医证型进行分类汇总。

利用Excel 2016软件分别统计不同病种、不同中医证型的中药处方中使用频次最高的药物及其作用分类、用药频次、常用剂量。

2 结果

2.1 中药处方的分类情况

16 386张中药处方中,10 248张处方有中医疾病诊断(62.54%);5864张处方无中医疾病诊断、有中医证型(35.79%);274张处方无中医诊断、无中医证型(1.67%)。

在有中医疾病诊断的10 248张处方中,最常见疾病为痞满(3480张,33.96%),其次为胃脘痛(1762张,17.19%)、便秘(1387张,13.53%)、腹痛(735张,7.17%)、泄泻(556张,5.43%)。

在明确中医证型的14 258张处方中,可分为8大类型(脾胃、肝脾、肝胃、肺胃、脾、胃、心脾、肝胆)24种证型,剩余1418例(9.95%)为若干无法归类的证型。其中脾胃不和证2370例(16.62%)为最常见证型,其次为脾胃湿热证、肝脾不和证、肝胃不和证、脾胃虚寒证。

2.2 中药饮片使用情况

2.2.1不同中医诊断使用中药饮片情况

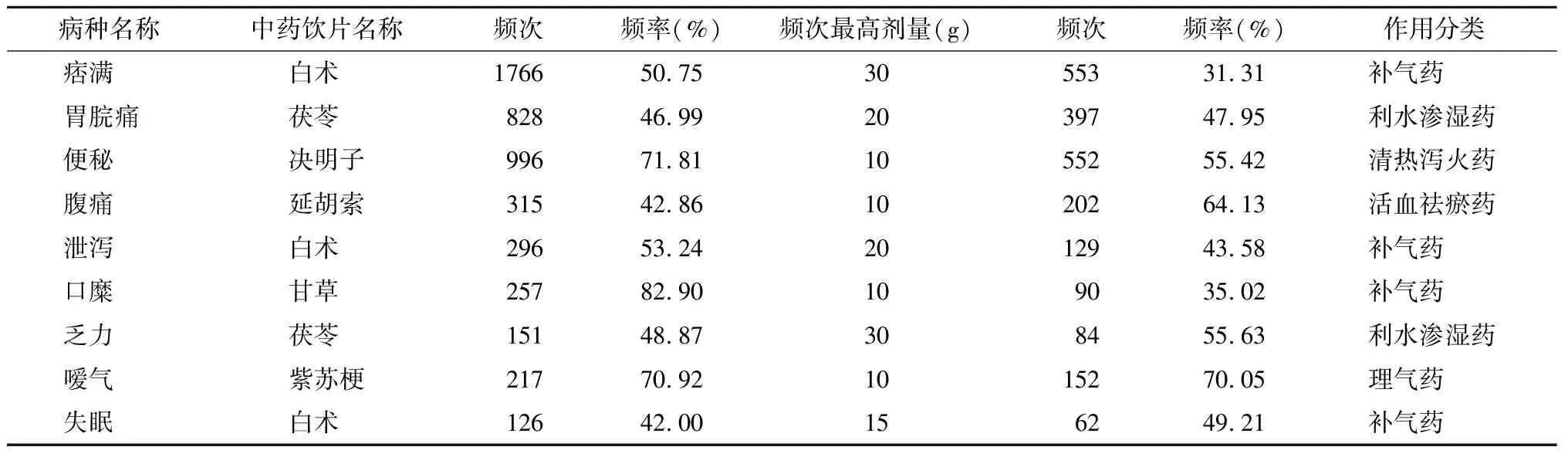

在不同中医疾病诊断的处方中,使用频次最高的中药饮片多为补气药和利水渗湿药。其中,使用频次最高的中药饮片为白术,用以治疗痞满(1766例次,50.75%)、泄泻(296例次,53.24%)、失眠(126例次,42.00%)、纳呆(127例次,66.84%)和无病种(2953例次,50.36%),常用剂量15~30 g;其次为茯苓,常用剂量20~30 g。见表1。

表1 不同中医诊断使用频次最高的中药饮片情况

2.2.2不同中医证型使用中药饮片情况

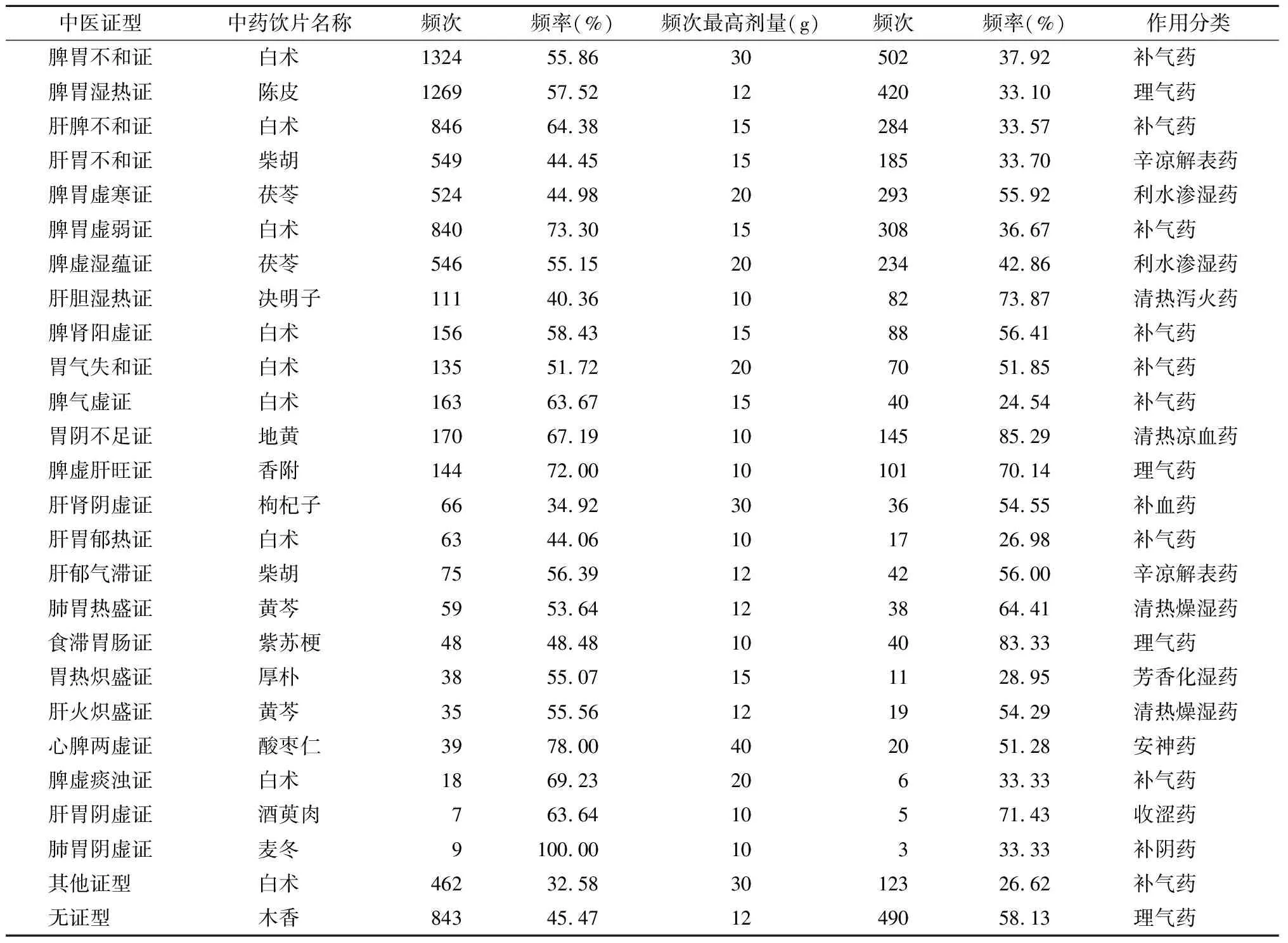

在有明确中医证型的处方中,使用频次最高的中药饮片多为补气药和理气药。其中,使用频次最高中药饮片为白术,用以治疗脾胃不和证(1324例次,55.86%)、肝脾不和证(846例次,64.38%)、脾胃虚弱证(840例次,73.30%)、脾肾阳虚证(156例次,58.43%)、胃气失和证(135例次,51.72%)、脾气虚证(163例次,63.67%)、肝胃郁热证(63例次,44.06%)、脾虚痰浊证(18例次,69.23%)和其他证型(462例次,32.58%),用药剂量区间10~30 g,常用剂量15 g。见表2。

表2 不同中医证型使用频次最高的中药饮片情况

2.2.3不同中医诊断与中医证型使用中药饮片情况的交叉分析

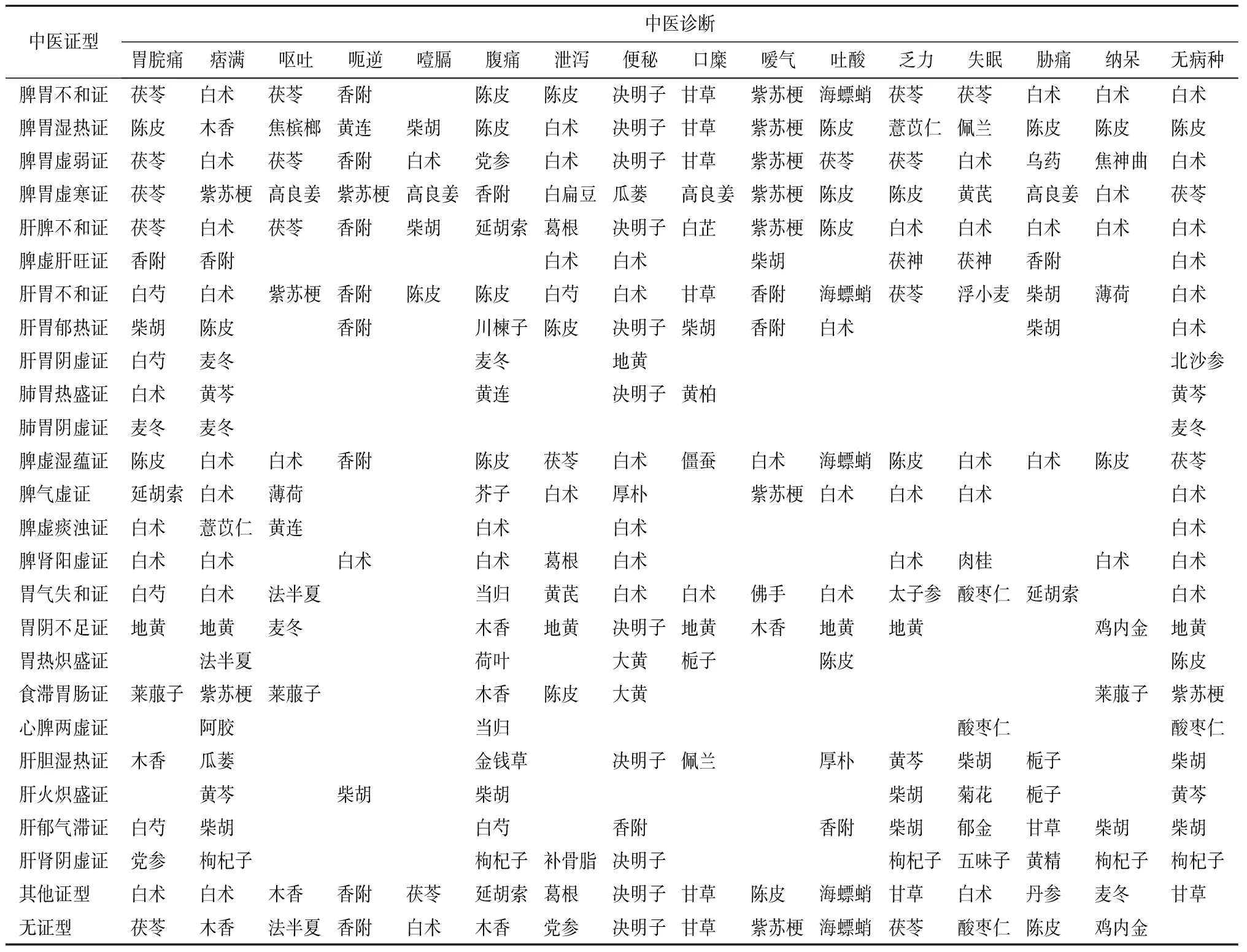

将不同病种与不同证型使用的中药饮片情况进行交叉分析,使用频次最高的中药饮片多为理气药和补气药。其中,白术的使用频次最高,陈皮、茯苓、香附、柴胡次之。见表3。

表3 不同病种与不同证型使用频次最高中药饮片情况的交叉分析

3 讨论

脾胃位于中焦,脾主运化,胃主受纳,二者共同完成饮食物的消化吸收及精微输布,是气血生化之源、后天之本。《素问·阴阳应象大论》[2]云:“谷气通于脾。六经为川,肠胃为海,九窍为水注之气。九窍者,五脏主之。五脏皆得胃气,乃能通利”。金代医学家李东垣由此提出了“内伤脾胃,百病由生”的论点,说明了脾胃病的多发性和复杂性。本研究结果表明,脾胃病的治疗用药多为补气药、理气药及利水渗湿药,且补气药的使用率最高。其中,白术、陈皮、茯苓、香附、柴胡、紫苏梗、决明子等为治疗脾胃病的主要中药饮片,且白术的使用频次最高。

古今多名医家针对脾胃病的治疗用药均以补气药为基础[3]。《脾胃论》[4]云:“脾胃之气既伤,而元气亦不能充,而诸病之所由生也”,表明脾胃之气不足很容易导致运化失职、受纳之力减弱,引发多种疾病。李振华认为“脾本虚证,胃多实证,脾虚是气虚,脾虚胃实是脾胃病的基本病理特征”[5]。临床上治疗痞满、泄泻、纳呆的疾病多用补气药,这与李东垣治疗脾胃病首选补气药的经验相吻合[6]。本研究表明,在不同病种及不同证型中白术的使用最为频繁。白术味苦、甘,归脾、胃经,可健脾益气、燥湿利水,因此被历代本草学家称为“脾脏补气第一要药”。临床所开具的处方大多是在参苓白术散和四君子汤的基础上进行加减。在不同病种中,治疗痞满、泄泻、失眠多用炒白术,常用剂量为10~15 g;治疗便秘多生用、重用,常用剂量为30~50 g。在不同证型中,小剂量白术多用于治疗脾胃不和证、脾胃虚弱证和肝脾不和证,且多为炒白术;大剂量白术多用于治疗脾胃湿热证和肝胆湿热证,且多为生白术。由此可推测:小剂量以补为主,可益气健脾固其本;大剂量有通利的功效,可大补脾阴、运化脾阳。生白术偏于燥湿利水,用于脾虚不运、水湿内停的痰饮水肿;炒白术则长于补气健脾,用于脾虚导致的脾胃不和、脘腹胀满、食少纳呆。不同剂量、不同炮制规格的白术因其功效作用不同,可用于不同病种证型的治疗[7]。在脾胃病处方中出现较多的还有甘草,其生品味甘偏凉,长于清热解毒;蜜炙后味甘偏温,以益气补中、缓急止痛为胜。除去调和诸药的作用外,常用于治疗口糜[8]。

脾胃病补气为先,但重在调畅气机。脾胃作为气机升降枢纽,气机失调则易引起疾病,因此在治疗脾胃病时也时常运用理气药。《素问·六微旨大论》[2]云:“故无不出入,无不升降。化有大小,期有远近。四者之有,而贵常守,反常则灾害至矣”,脾气不能升清、水谷不能运化,会引发乏力、腹胀、泄泻等疾病。临床治疗气机失调所致疾病多用理气药,如针对气逆或气滞导致的嗳气、呃逆、噎膈等症状[9-10],所开具的处方多选用包含理气药的平胃散、六君子汤、香苏散进行加减。理气药多辛温,归脾经。陈皮为理气之常用药,可理气健脾、调畅中焦使之升降有序,且作用力缓。临床上应用陈皮可消胀开胃、止呕止泻,又因其具有燥湿化痰之功,可减少脾中生痰、祛除已有之痰,因此多用于治疗脾胃湿热证及食滞胃肠证。香附具有行气解郁、调经的作用,李时珍称其为“气病之总司、妇科之主帅”,表明香附在行气方面有着良好的作用,尤善解肝郁气滞,还可止痛消胀,因此治疗脾虚肝旺证时常选用。紫苏梗理气宽中、止痛,临床常与香附、陈皮合用,对于治疗脾胃中焦气机失调具有显著的效果[11]。柴胡为辛凉解表药,但在脾胃病的治疗中常取其疏肝解郁之功,疏通胃土之郁,使积滞得消、饮食得健,常与香附、陈皮配伍,三者合用疏肝醒脾[12],为肝脾不和证、脾虚肝旺证、肝郁气滞证的治疗常用药。同时柴胡还可升阳气、降浊阴,常以补中益气汤加减治疗老年习惯性便秘[13]。

临床治疗脾胃病还常伴以利水渗湿、化湿或燥湿药。《素问·至真要大论》[2]云:“诸湿肿满,皆属于脾”,脾喜燥恶湿,与水液代谢关系密切。脾虚则生湿,水液代谢异常则生成痰饮导致疾病。茯苓甘平,入心、肺、脾、肾经,有利水渗湿,健脾宁心之功,且补虚不碍邪,利尿不伤正,为利水渗湿之要药。常与白术、陈皮、甘草合用,治疗脾虚诸证[6]。厚朴、佩兰均属于芳香化湿药,味辛,归脾、胃、肺经。用之可使湿邪得化、气机得畅、脾胃得运。厚朴既可燥湿行气,为行气消胀要药,佩兰则多用于湿热证。黄芩、黄连、黄柏均为清热燥湿药,苦寒,常用于脾胃湿热证、肺胃热盛证。

基于脾胃病的疾病分类,不同病种还有各自特色的高频次药物,例如治疗吐酸的海螵蛸,可制酸止痛;治疗各种疼痛的延胡索,有行气止痛之功;治疗失眠的酸枣仁,可宁心安神,尤善治疗心脾两虚之失眠。

在脾胃病的治疗中,常出现“同病异治”和“异病同治”的情况。同一病种因中医证型不同而使用不同的治疗方法,例如对于便秘的治疗,虽然整体使用频次最高的药物为决明子,但是不同证型的高频用药却各有不同。胃肠积热或积滞为大黄;气机郁滞为厚朴和香附;气虚为白术;阴虚则为地黄,需要分证论治。不同病种为同一证型时则采用相同的治疗方法,例如治疗脾胃虚寒证,无论是何疾病种类,均使用温里药高良姜;治疗不同病种的肝肾阴虚证多选取补血药枸杞子;对于肝胃阴虚证、肺胃阴虚证和胃阴不足证,治疗均采用益胃生津的治法,以益胃汤为方底加减,用药频次较高的药物均为北沙参、麦冬、生地黄。这充分体现了中医整体观的特色和辨证施治的原则。

综上所述,脾胃运化是维持人体健康的一个极其重要的环节。脾胃病具有多发性和复杂性,临床上治疗脾胃病科疾病时,需基于脾升胃降、脾湿胃燥、脾运胃纳等生理特性,以补脾气、降胃气、健脾燥湿、清胃热为主要原则,选择适宜药物进行对症治疗。