教育数字化转型的实践逻辑与发展机遇

祝智庭 胡姣

[摘 要] “教育数字化转型”是当前教育改革与实践中的热点,也是未来教育创新变革的发展趋势。教育数字化转型作为一种强调技术推动教育创新和变革的过程,其产生和实践有着重要的发展意蕴。社会和文化的变迁、技术革新的动力、国家政策的主导和教育系统内生发展四个因素形成推拉合力驱动着教育数字化转型。教育数字化转型的实践逻辑则可视为具有价值意图支配的行为选择,在实践活动中深层次的生成原则包括:“问题驱动+理念引领”的原则、“系统进化+创新突破”的原则和“价值评估+迭代优化”的原则。目前,在构建智能社会新生态、构建高质量教育体系和COVID-19外部压力催化的背景下,教育数字化转型面临着难得的发展机遇,但当下教育数字化转型的实践与所期待的价值取向还有一定差距。因此,需要研发教育数字化成熟度模型或框架、开展全国性的教育数字化就绪行动、做好各级各类教育数字化转型试点、重视教育数字化转型的相关教育理论研究,以更主动的姿态迎接世界教育变革的浪潮。

[关键词] 教育变革;数字化转型;动因;实践逻辑;发展机遇

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 祝智庭(1949—),男,浙江衢州人。教授,博士,主要从事教育信息化系统架构与技术标准、信息化促进教学变革与创新、技术使能的智慧教育、面向信息化的教师能力发展、技术文化等方面的研究。E-mail:ztzhu@dec.ecnu.edu.cn。

一、引 言

经济全球化的深入发展推动了经济体制与经济结构的转型和变革,大国战略博弈加剧社会转型和教育体系的深刻变革。随着云计算、人工智能与区块链等新一代数字技术的发展与应用,以数字驱动变革与发展已经成了世界性的主题。2020年9月,联合国教科文组织、国际电信联盟和联合国儿童基金会联合发布了《教育数字化转型:学校联通,学生赋能》,关注教育的数字化连通[1]。同年,欧盟发布了《数字教育行动计划(2021—2027年)》,明确了欧盟层面未来需要推进“促进高性能的数字教育生态系统的发展”和“提高数字技能和能力以实现数字化转型”两大战略事项[2]。2021年8月,我国教育部批复同意上海成为教育数字化转型试点区。除此之外,为迎接数字技术带来的机遇与挑战,世界各国纷纷出台了一系列的数字化发展战略和计划,全方位推动教育领域的数字化变革。比如,启动国家战略规划以完善数字化教学设备和资源,拟定数字化素养框架或将数字化素养培养纳入国家课程体系,通过教育和培训计划提升师生数字化素养等举措纷纷出台。可见,数字化是当前教育改革与发展的核心议题,教育数字化成为国际教育改革的重点和趋势,已经是一个不争的事实。

一旦谈及教育数字化的问题,就必然涉及了数字技术推动的教育系统内部的创新与变革。然而,根据摩尔定律,数字技术变革的指数速度已经超过了社会、政治和许多经济机构的适应能力[3]。由此,催生出了“教育数字化转型”的概念,教育数字化转型是一个综合的、系统的、全方位的创新与变革过程,其不仅直接关系到我国人才培养的质量,也深刻影响着整个社会的数字化转型发展和国家的竞争优势。2021年11月,联合国教科文组织发布了《共同重新构想我们的未来:一种新的教育社会契约》,明确指出“要塑造和平、公正和可持续的未来,教育本身必须变革”,而“数字技术蕴含巨大的变革潜能,但我们还没有找到将技术潜力化为现实的路径”[4]。目前,教育数字化转型还处于发展初期,面临着空前的机遇和挑战。对此,分析教育数字化转型的内涵与动因,探讨当代教育数字化转型的实践逻辑和发展机遇,对于指导我国教育数字化转型具有重要的理论意义与实践价值。

二、教育数字化转型的内涵与动因

认识和理解教育领域的数字化转型应该从建立概念体系着手,因此有必要分析教育数字化转型的概念,并在此基础上厘清教育数字化转型的动因。

(一)教育数字化转型的内涵

近年來,数字化转型越来越频繁地被提及,但目前并未达成统一的概念共识[5]。一些学者将数字化转型视为一种策略、过程或者模式[6],一是将数字化定义为“使用数字设备进行通信、记录、数据传输的数字方法”,基于此,数字化转型被看作一种策略或方法;二是认为数字化是人与社会之间的交流和互动范式的改变[7],在这种认识下,数字化转型被视为一种过程或者模式,包括基础设施、管理、行为、文化特征的复杂解决方案。可以发现,不管是数字化处理策略和过程,还是范式改变,数字化转型的内核是技术推动。由此,“数字化”作为以技术为载体的一种手段,其意义随着数字技术的发展而不断嬗变,使之经历数字化转换(Digitization)、数字化升级(Digitalization)和数字化转型(Digital Transformation,有时简称DX)的概念发展。

美国高等教育信息化协会(EDUCAUSE)将数字化转型定义为“通过文化、劳动力和技术深入而协调一致的转变,优化和转变机构运营、战略方向和价值主张的过程”[8]。对教育而言,教育数字化在广义上是指技术与教育系统深度融合的社会教育转型的综合体,在狭义上指的是将技术引入教育组织,以及基于这些技术形成的产品、流程或模式的创新和变革。在本研究中,教育数字化属于狭义层面的概念,而教育数字化转型是建立在数字化转换(从模拟格式到数字格式的转变)、数字化升级(利用数字技术和信息改变组织的运作过程)基础上的转型,指向系统化的发展。教育数字化转型指的是将数字技术整合到教育领域的各个层面,推动教育组织转变教学范式、组织架构、教学过程、评价方式等全方位的创新与变革,从供给驱动变为需求驱动,实现教育优质公平与支持终生学习,从而形成具有开放性、适应性、柔韧性、永续性的良好教育生态。这是一个比较长期的变迁(Transition)过程,其中要经历许多大大小小的教育创新(Innovation)和变革(Changes) (统称为“创变”)。所以教育数字化转型是一个积小变为大变的嬗变,变成美丽的蝴蝶,而不是更好的毛毛虫。

(二)教育数字化转型的动因

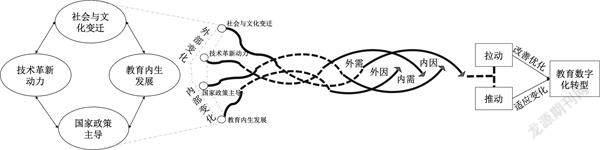

教育数字化已发展成为适应经济与社会发展、解决社会发展与人才供需矛盾、提高社会生产力的新要求。随着数字技术和数字化产业在社会和文化变迁发展中的作用日益加强,各国政府开始高度重视教育数字化,将教育数字化提到了国家战略的高度,并主导推进教育数字化转型。同时,教育数字化源于数字技术革新,技术革新驱动了教育数字化转型的产生与发展,教育内生的发展需求不断提升与外部冲击带来的教育韧性建设和稳定发展的需求,也在助推着教育数字化转型的延拓。可以说,社会与文化变迁、技术革新驱动、国家政策主导、教育内生发展四大因素通过复杂的作用机制共同推动了教育数字化转型。一方面,教育系统是社会生态系统的子系统,其外部环境的不断变化,诸如社会与文化变迁、技术革新驱动、国家政策主导等因素的综合作用,形成了促使教育系统转型变化的“压强”;另一方面,教育系统作为一个活性生态系统,具有持续变化的内生发展需求。内外部环境变化决定了教育数字化转型的逻辑起点是适应竞争环境的快速变化,改善与优化教育过程以培养适应未来社会生活的人。同时,内外环境的变化也会导致新的内需、内因和外需、外因的出现,最终形成了教育数字化转型的推拉合力,驱动教育数字化转型,如图1所示。

1. 社会和文化的变迁促动

有关“教育与社会关系”的研究主要以“转型”“变迁”为视角加以探讨,包括从教育到社会和从社会到教育两条研究思路[9]。从教育到社会的思路,将教育看作社会的子系统,一般从教育系统的整体结果和价值取向层面看待二者的关系,认为教育是社会变迁的动因,或者教育是社会变迁的条件。从社会到教育的思路,假设社会变迁会引起教育目的、内容和方式的变化,一般从教育系统的组织和过程层面看待二者关系,认为教育是社会变迁的结果,并通过外部社会环境的变化创造出其特有的经济基础和文化特征,文化决定了人们对数字技术的总体态度和行为,影响教育系统的平衡。而对于教育数字化转型,我们需要关注的主体是教育,教育数字化转型属于组织层面和过程层面的变化。“教育的本性更多的是保守的,而不是进取的;它一般在社会与文化变迁过程中,主要担当的是‘滞后的角色,也就是常常落后于社会及文化的变迁。只有在社会意识形态的强有力的干预下,它才会紧随社会及文化之后,作出这样或那样的改变。”[10]然而,当今世界由于信息化、全球化推动社会发生结构性变化,教育转型变革的迫切性已经到了“临界状态”,容不得继续“滞后”下去了。从工业社会步入信息社会,世界走向未来的智慧文明社會和文化变迁的力量浩浩荡荡,挟裹着教育进入数字化转型的浪潮。事实上,社会数字化转型浪潮已然到来,通过教育数字化转型跟上信息文明的步伐和走向智慧文明的愿景,成为教育转型发展的潜在需求。

2. 技术革新的动力驱动

纵观人类文明的发展,每一次技术革命均有效提高了人类社会的生产力,从而引起组织结构和生产方式的颠覆性变化。如今,技术革新已经渗透在每个生产要素中,成为现实生产力。特别是人工智能、云计算、大数据、虚拟现实、5G和区块链等新一代数字技术的发展和应用,对各行各业产生了颠覆性的影响。从电化教育或教育信息化发展角度看,技术赋能教育革新运动在我国已有百年[11],使用数字技术来建立新的教育服务、实施新方法或形成新模式,超越了传统界限和发展格局。例如,互联网拓展了教育的时空结构,可实现同步混合课堂、异步远程学习、跨时空跨群体交流互动。因此,数字技术对教育具有革命性的影响,技术本身的功能价值及其对教育具有革命性影响的预见性,推动着教育组织和个人进行数字化转型实践。此外,技术要素是教育数字化区别于传统教育的根本特征,教育数字化转型对技术的依赖性决定了技术革新成为其发展源动力。一是通过布局数字技术环境或新形式的组织结构,使教育教学能够从数字技术中获得高质量的发展。二是技术的发展往往会对教育数字化转型的过程产生影响,随着新的技术的产生,可能会打破原先教育数字化的平衡状态,在动态的发展环境中,不仅给予了教育数字化转型新的动力,也对教育数字化转型提出了新的发展要求。

3. 国家政策的主导推动

数字技术正在推动全球新一轮科技革命和产业革命加速前进,不仅为社会和经济的发展创造了条件,也在改变着国家的比较优势和竞争优势。而教育将成为重建数字化时代世界格局的关键力量,教育数字化已然是各国教育发展的关注点,也是传统教育迫切转型的风向标。近年来,我国政府发布了一系列政策文件,例如,《中国教育现代化2035规划》《新一代人工智能发展规划》《高等学校人工智能创新行动计划》《教育信息化2.0行动计划》,强调教育信息化的重要性。这些国家政策对教育数字化转型起着主导推动作用。一是支持和鼓励教育数字化转型,通过建立教育数字化生态系统,包括互联网接入、数字平台、数字素养、数字领导力和数字化人才等的布局,直接或间接影响教育数字化转型的主导逻辑与意愿。二是为教育数字化转型提供了战略性方向,教育数字化转型的过程具有模糊、复杂和缺乏结构性特征,这些特征会影响和约束教育数字化转型的选择和走向,国家政策体现出国家战略需要和教育发展需求,可转变为教育数字化转型的直接动力需求。同时,国家政策也给教育数字化相关产业带来了政策红利,促进教育数字化产业的发展,例如智能平台、智能学具、学习管理系统等企业的发展,而数字化产业与教育联动,又会继续拓展教育数字化转型的空间。

4. 教育系统内生发展的需求拉动

教育系统具有两个功能:“使人成为人”和“职业选择”[12]。教育系统的“职业选择”功能主要受外部环境变化的影响,而“使人成为人”功能乃是教育系统内生的神圣属性。于是,需要增强教育系统内部调适能力以应对内外部变化的挑战,比如千禧一代数字原住民以数字化作为生存与实践的主导方式所形成的数字化需求。再比如COVID-19的爆发迫使全球大部分公共服务转向数字化,仅仅在几周内就实现了需要数年的时间才能完全实现的战略规划和部署过程[13]。基于对“使人成为人”的认识,需要探寻数字化的新要素组合、新生产方式、新服务模式,以满足学习需求的多样化和规模化,追求公平优质的教育、教育创新、个性化教育等。同时,诸如COVID-19危机的外部冲击和突发事件,揭露了教育系统的脆弱性和外部环境的不确定性,增强了对教育系统稳定与韧性建设的内生诉求,更加快了教育数字化转型的步伐。因此,教育系统内生发展的需求拉动了教育数字化转型,而教育数字化转型也将进一步推动人类学习范式的变革从“教学者中心”向“学习者中心”转型,并通过构建数字化流程以优化其教育组织和管理流程,来适应学生学习和扩展教育教学模式,促进教育系统的内生发展。

三、教育数字化转型的实践逻辑

马克思主义认识论认为实践是主观之于客观的活动,是以认识为基础的改造客观世界的有目的的活动。法国学者皮埃尔·布迪厄受马克思主义的影响建立了实践理论[14]。布迪厄认为实践是具有逻辑的,其在《实践感》一书中提出了“实践逻辑”的概念,他把实践作为联结主客观之间的纽带,这种纽带会使主客观达到一种协调,而实践逻辑则是隐藏在实践活动中的深层次的生成原则,这些生成原则将实践活动中的思想、感知和行为构成一体,使得实践活动成为可能。受布迪厄社会实践理论的启发,石中英教授探讨了教育实践的逻辑,认为“实践逻辑”是由习性、意图、时间和场域等因素所构成,是一些经由文化的长期积淀而形成的“实践图式”[15]。教育数字化转型的实践图式是技术与教育的融合应用,教育数字化转型的实践主要是探索和处理“教育实践活动”的内在联系,因而教育数字化转型的实践则是数字技术之于教育发展的应用。我们可以把教育数字化转型的实践逻辑视为具有价值意图支配的行为选择,在实践活动中的深层次的生成原则包括:“问题驱动+理念引领”“系统进化+创新突破”和“价值评估+迭代优化”的原则。

(一)教育数字化转型的实践逻辑

1. “问题驱动+理念引领”的原则

教育是面向未來的事业,所以教育技术的哲学就是未来主义取向的。因而用技术赋能教育数字化转型必须是理想主义兼顾实用主义,或者实用主义兼顾理想主义。问题驱动立足于实用主义,理念引领根植于理想主义,所以“问题驱动+理念引领”是教育数字化转型的基本原则。实践是由问题驱动的,教育组织和实践个体通过反思现实情况与目标计划之间的差异,从差异中找出问题,这些问题包括传统教育中存在的现实问题以及数字化转型过程中的新生问题,然后以问题解决取向来驱动教育数字化转型的实践。例如,对于优质资源共享问题,建设数字平台将世界各地优质教育资源整合与汇集,探寻数字化渠道解决资源的设计、开发和共享问题。同时,实践也是由理念引领的,根据未来教育愿景或者教育发展理念,呈现出当前教育数字化的局限性以及未来发展的新愿景,在这个过程中,教育组织和实践个体设想教育未来以重新定向教育数字化转型的发展轨迹,反复寻找解决方案以实现设想的场景,以“愿景实现”取向来驱动教育数字化转型的实践。例如,个性化学习理念引发的对智能学习平台、差异化教学模式和自适应学习系统等的探索。

在教育数字化转型的实践中,当现实问题出现时,问题驱动被激发,寻找问题解决方案成为实践方向;当没有现实紧迫问题的时候,理念引领以期望高层次的发展,发展目标和愿景成为实践方向。然而,问题驱动具有现实性,理念引领具有超前性,问题驱动的实践走向需要理念引领,理念引领也会激发问题认识,问题驱动和理念引领往往相互交织,共同决定教育组织和个体的实践轨迹。这条实践轨迹一般与实践的紧迫性相关,改善现实情况的需求和美好发展的信念触发实际的行为,需要在有限的时间作出行动或决策。

2. “系统进化+创新突破”的原则

教育本身就是一个复杂的生态系统,其内部各子系统处于彼此联系之中,这些子系统及其内部要素之间具有相互依赖性,其中许多独立的元素或子系统相互作用,往往很难仅通过单个作用关系来预测或达成结果。此外,完成任务或实现目标,一般需要统筹布局所需的各种资源,同时牵动多个子系统和元素,各部分共同作用的同时也相互影响。例如,开展教学活动需要资源系统和组织系统协同运作。而子系统和元素的发展和后续的递归循环也可能导致现有方案和概念的替换,即:因为新结构的出现,影响和产生系统化的转变。也就是说,教育数字化转型的实践存在内部子系统和元素之间递归的相互依赖性。例如,将智能技术引入课堂教学,形成了智能测评、智能学具和智能平台等教育数字化解决方案,促进了智能教育概念的发展。同时,新概念的发展会引发其他数字解决方案的后续发展。例如,学习分析和数字挖掘的发展,会进一步补充和发展现有教学决策的概念,最后以数字驱动(启发)教学决策替换掉传统的教学决策模式。

同时,教育系统作为一个复杂系统,其实践行为不仅会通过“系统进化”促进系统性发展,而且会通过“创变”来适应变化,这种创变则强调追求创新突破。一是通过微创新实践诱发教育系统由量到质、由小到大、由局部到整体的渐进性发展,形成宏创新[16],例如,翻转课堂和可汗学院的产生与发展;二是通过破坏性创新实践促成“突变”式改变,例如,以分布式在线协作学习为特色的密涅瓦大学,以完全在线课程+STEM教育为特色的斯坦福在线中学。创新教育产品、教育方式和教育服务的数字化实践,产生新的方式来消除不足的方案以形成新的解决方案,并通过系统内部的相互依赖性引发系统进化,进而获得变革性的发展。当然,这种系统进化和创新突破的原则,通常需要与现有规则性方案和技术理念之间协调发展,可在问题驱动和理念引领的原则之中进行创新实践。随着时间的推移,各种小变化通常会形成重大的转变。此时,教育数字化转型过程中的某些创新实践往往具有模糊性,不是有完全清晰目标的,在渐进性探索中发现了有价值的突变迹象,然后可能会引起系统性的变革,这是一种创新涌现现象(Emergence)。

3. “价值评估+迭代优化”的原则

如前所述,实践是主观之于客观的活动,加之教育对于国家、社会和个人等发展的意义,决定教育数字化转型的实践本身并非无控制、无目的和自组织的活动。于是,教育数字化实践一般需要在结合“问题驱动+理念引领”“系统变革+创新突破”的基础上,通过评估确定当下实践活动的价值。其中,问题会在实践过程中不断变化,理念也会不断发展,系统进化和创新突破更是一个动态和变化的过程,并不是单次实践活动就会获得想要的结果,而是不断地分析问题并逼近目标,通过搜索有效信息和外部资源,解决问题以实现目标的过程。而迭代优化是一种逐渐逼近目标的方法,前面的结果会影响后一次的行为,后面的迭代过程需要基于前面的评估结果。因此,教育数字化转型的原则也包括在价值评估的基础上进行迭代优化来适应变化,强调了“价值评估+迭代优化”的重要性。

价值评估不仅用于确定实践的意义,也用于诊断实践的效果,比较实际效果和目标效果之间的差异,从而塑造策略和决策,推进实践过程。例如,在实践中设置短程、中程、长程效果目标,以目标为基础规划路径,在一定的价值标准或者评估标准基础上,对所收集的数据进行诊断式分析和预测性分析,从而更好地理解实践效果。同时,价值评估的结果为迭代优化提供了两种反馈机制,一是强化教育数字化转型实践,通过迭代实践来保持、加速和放大实践效果;二是平衡教育数字化转型实践,通过调整改进来抑制、减缓或纠正实践活动。基于此,建立目标与信息、资源之间的联系,寻求解决思路以优化未来实践。也就是说,转型不会自动实现,教育数字化转型的实践具有策略性,是行动者运用各种资源、策略,主动采取行动的过程,“价值评估+迭代优化”呈现出各个过程与对应目标之间的逻辑关系,勾画了教育数字化转型的实践策略轮廓。

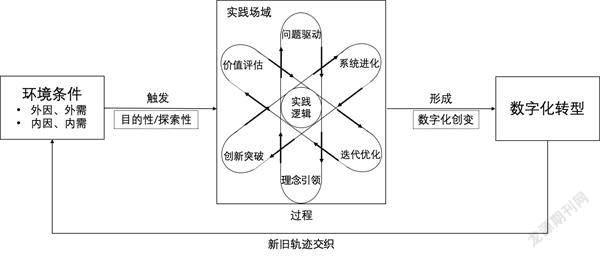

(二)多重实践逻辑构建的实践轨迹

事实上,“问题驱动+理念引领”的原则具有刻意目的性,“系统进化+创新突破”的原则具有创突探索性,目的和探索意图联结一系列“价值评估+迭代优化”的原则,其中,问题驱动、理念引领、系统进化、创新突破、价值评估、迭代优化的实践过程可能交织在一起,价值评估、迭代优化可嵌入前面的原则中。因此,对于教育数字化转型,是多重原则的共同作用下的结果,如图2所示,其实践是“问题驱动+理念引领”“系统进化+创新突破”和“价值评估+迭代优化”的有机整合。一般情况下,环境条件触发转型实践,实践过程需要基于一定的意图,在实践场域进行策略性的整体规划,意图可以是客观的现实问题或先进理念、模糊的系统或创新探索。本质上,教育数字化转型的实践逻辑与实践的紧迫性、模糊性和策略性有关,这与布迪厄实践理论的实践特征一致[17]。来源于教育组织和实践个体对教育领域问题看法或理念期望的紧迫性,触发了问题驱动和理念引领的实践逻辑;主客观条件的相互作用过程的模糊性,塑造了系统进化和创新突破的实践;整体活动的策略性,造就实践过程沿着价值评估和迭代优化的方式不断探索。

虽然教育数字化转型是多重原则共同作用的结果,但上述的原则很少同时应用在一个实践活动中,其过程有可能是一种原则或多种原则作用下的转型实践,可能只是关注到某种原则的个别要素。如果将各原则要素有机组合,就会建立一条新的数字化转型实践路径。需要强调的是,这条实践路径是变化的和发展的,实践过程没有极限。从信息系统发展的角度来看,教育数字化转型的发展遵循逻辑进化路径[18]。实践根据一定的目的与探索意图,基于数字技术开发特定的数字化解决方案,进而诱发数字化创变,从数字解决方案到数字化创变不是单一的、线性的事件,而是反复发生[19]。即,教育数字化转型的实践过程是由教育系统既定的轨迹与新轨迹交织的条件所决定的。

四、教育数字化转型的发展机遇

教育数字化转型不是技术产品应用,而是教育创新与变革推动者。在构建智能社会新生态、构建高质量教育体系和COVID-19外部压力催化的背景下,教育数字化转型面临着难得的发展机遇。

(一)构建智能社会新生态对教育系统提出的新要求

习近平总书记在党的《十九大报告》中提出了“建设网络强国、数字中国、智慧社会”的伟大构想,这是在判断信息社会发展趋势基础上作出的战略部署。这也意味着“智能”是社会发展的核心要素,将成为未来社会人类生存与实践的主导方式。2017年7月,国务院印发了《新一代人工智能发展规划》,明确了我国新一代人工智能发展目标,提出要培育高水平人工智能创新人才和团隊、加大高端人工智能人才引进力度,建设人工智能学科。2021年7月,工业和信息化部、教育部等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》,明确了“5G+智慧教育”的重点应用领域,提出“加大5G在智慧课堂、全息教学、校园安防、教育管理、学生综合评价等场景的推广”。2021年11月,中央网络安全和信息化委员会印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》,从供给侧、需求侧和环境侧协同发力,发展全民的数字素养与技能。可见“教育数字化”已经上升到国家战略高度,教育数字化转型是建设智能社会新生态对教育的新要求。

建设智能社会新生态既需要教育系统源源不断输送高质量的人力资源,也需要教育系统通过教育数字化转型适应智能发展。首先,智能人才的培养以及智能化转型的“智能”需求与教育数字化转型的“数字”内核具有内在统一性。教育数字化转型借助技术塑造以改变和创新教学模式、形态和构架,如变革传统教育教学模式向智能教育模式、改造智能人才培养的环境形式、形成人机协同格局,符合构建智能社会新生态在人才培养和教育转型的需求。其次,伴随着数字素养与技能需求、发展全民数字智能的需求提出与升级,教育需求呈现多层次、多样化态势,教育数字化转型成为教育系统发展的方向之一。因此,从构建智能社会新生态角度看,智能人才培养和教育发展的需求为教育数字化转型带来了巨大的发展机遇。

(二)高质量教育体系的构建有赖于教育数字化转型

21世纪以来,我国教育发展的成就显著,教育发展的方式正在发生根本性的转变,从过去的以数量增长、规模扩大、空间拓展的外延式发展,转向结构优化、质量提高、实力增强的内涵式发展。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,明确了“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求。“我国已转向高质量发展阶段”,切实推进教育内涵式发展,构建高质量的教育体系已经成为教育改革的方向标。2020年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,进一步说明了建设高质量的教育体系,其着眼点在于提升质量,其内涵为促进高质量的教育公平与更公平的高质量教育。2021年7月,教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,指出了“教育新型基础设施是以新发展理念为引领,以信息化为主导,面向教育高质量发展需要,聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系”,也提出通过迭代升级、更新完善和持续建设,实现长期、全面的发展。

进入高质量发展阶段,通过教育数字化转型以重构传统教育结构与形式,形成更加开放、优质和公平的教育格局,全面推进教育教学改革成为未来教育的新趋势。教育数字化转型通过技术赋能教育发展,更加注重数字技术在传统教育变革中的作用。例如,5G移动通信技术高时速、低时延的特点,对于信息知识传播会产生革命性的影响和变革;XR扩展现实技术将虚拟世界和现实世界以多种组合方式进行融汇,将衍生出全新场域与价值空间;基于人工智能的智慧学具、环境、教法,促进教育精准化和个性化发展。虽然数字化新基建为我国高质量教育体系的构建搭建了公共服务平台、夯实了底层支持,但开放、优质、公平的高质量教育体系构建有赖于教育数字化转型。即,构建高质量教育体系的战略目标对教育数字化提出了多方面的需求,教育数字化转型还有巨大的发展空间。

(三)COVID-19倒逼教育加快数字化转型

数字化是一种提高系统有效性、开放性、透明度的手段,驱动数字化转型的因素与外部环境变化关系密切[20]。2020年,大规模疫情的爆发迫使全球大部分公共服务数字化,世界大部分的国家、组织和地区的教学活动转移至线上。尽管在线教育方式为教育系统在面对疫情冲击时提供了解决方式,但大规模疫情也暴露了教育系统的脆弱性,倒逼着教育转型发展,进一步催化教育系统数字化韧性建设的需求[21]。此外,疫情期间的在线教育也揭露了许多新生问题,例如,在线教育加剧了公平问题和效益问题,突出了对教育可持续性发展的追求。世界各国在总结疫情防控经验后逐渐达成了一些共识:肯定数字技术在教育中的作用,强调数字教育和教育数字化发展。2020年7月,国家发展改革委等13个部门联合发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》,开篇指出“在抗击新冠肺炎疫情中,数字经济发挥了不可替代的积极作用,成为推动我国经济社会发展的新引擎”。显然,数字化渠道成为扩大教育的可及性和包容性,以及可持续发展的有效方式。

在这场突发的大规模疫情的冲击中,多层复杂性被放大,其破坏性和大规模性的特征使教育系统不得不在外部冲击中进行顽强的线上教学迁移。从互补的角度来看,疫情期间的线上教学经验正发挥着持续的作用,“我们再也不可能、也不应该退回到疫情发生之前的教与学状态”[22]。外部压力产生了前所未有的不连续性并加速了先前的教育数字化转型趋势,反过来又触发了对教育韧性建设和可持续性发展的响应需求,增添数字化转型的新动力。对于教育系统韧性建设的认识,显示出要采取一系列的数字化方法來弥补教育系统脆弱性与系统韧性之间的差距;对于教育可持续性(永续性),需要通过数字化转型以适应学生学习、增强教师能力、增强教育管理。因此,大规模疫情倒逼着世界各国教育加快数字化转型,正在把从“回不去”的遭遇变成“不回去”的觉悟与行动。

五、对我国教育数字化转型的建议

目前“教育数字化转型”已经成为教育改革的关注点。面对教育数字化转型能否带来教育模式和学习范式的升级优化的期待,应当做好以下几个方面创新,以更主动的姿态迎接世界教育变革的浪潮。

(一)研发教育数字化成熟度模型或框架

数字技术的应用为教育领域带来了新的发展契机,如何在此基础上推动教育数字化转型,已成为当下教育领域面临的一个巨大挑战。许多教育组织在数字化转型的实践中,还没有实现较大的突破,普遍停留在技术引入阶段,存在着技术使用即为转型的粗浅认知,应用技术就直接贴上了“教育数字化转型”的标签。而教育数字化转型关注的是系统性的数字化创变,包括宏观层面的国家政策和标准、中观层面的组织和微观层面的教学与环境,单一技术的应用和单一层次的改革已经难以实质性推进教育数字化转型,使教育组织面临着如何转型、走向何方的难题,一部分教育组织开始对数字化转型持观望、等待态度。然而,数字化转型不会自动发生,需要一种持续的探索,从技术应用转化为融合创新,并转换教育组织的数字化意识、文化、方法和管理。因此,应该要有相关数字化转型思维框架,以更好地帮助教育组织思考和制定自身的数字化转型蓝图和策略。

教育数字化转型是一个持续演进的过程,具有很强的复杂性和动态性,难以用一个量化的阈值去评估教育组织是否实现了数字化转型。而在对教育数字化转型的思维框架探索中,教育数字化成熟度是一个具有基础性和引导性的工具,可以帮助教育组织评估当前数字化转型的有效性,分析下一步需要改善和优化的策略和路径,为整个转型过程提供路径指导。从国际经验看,一些国家、地区、组织已经建立或者正在建立教育数字化成熟度模型或框架,以此巩固教育数字化进展并促进实践可持续性,引导教育组织进行自我反思,提高对有效使用数字技术所需的系统方法的认识,以有效部署数字技术。例如,欧盟委员会教育和文化总局制定了《欧洲数字化教育组织参考框架(DigCompOrg)》[23];萨格勒布大学组织与信息学学院和CARNet合作,在参考欧洲DigCompOrg框架的基础上,制定了克罗地亚中小学的《学校数字化成熟度框架》[24];以IDC、微软、Gartner等为代表的产业组织也纷纷出台教育数字化转型框架或模型。而我国在推进教育数字化转型的过程中,还缺少面向教育数字化转型的数字化成熟度模型和框架,导致我国相关教育数字化转型实践没有清晰的路径,限制了教育数字化转型的步伐。因此,有必要加快研发我国的教育数字化成熟度模型或框架。

教育数字化成熟度模型或框架的研发,也是一个需要假以时日和积极投入的过程。在快速变化的环境中,数字化成熟度模型或框架应当具有发展和变化的特征,需要在适应外部环境变化的过程中持续调整和优化。当教育组织从关注数字化转型转为关注数字化成熟度时,便可以使用数字成熟度评估组织的数字化程度、明确组织的发展方向和价值取向、诊断和评估实践过程,以及通过成熟度等级规划蓝图来推进数字化转型的实践。随着教育数字化成熟度模型或框架演变的渐进,可以推动整个组织的数字化转型的敏捷演变。因此,相关组织和部门要研发教育数字化成熟度模型或框架,尤其是需要研究教育数字化成熟度等级,并且需要在数字化成熟度模型或框架的应用过程中,持续研发和发展数字化成熟度模型或框架。

(二)开展全国性的教育数字化就绪行动

“就绪”指事情安排妥当,或为迎接新事态发生做好准备。教育数字化就绪是指在全面启动教育数字化转型旅程之前做好相关准备工作,以满足转型变革的基本条件。教育组织的数字化就绪水平影响其数字技术的应用能力,数字技术应用能力直接影响其数字化转型能力。同时,教育组织的教育数字化转型能力会随着教育数字化就绪的发展而完善,教育数字化就绪的状态内在地影响着教育数字化转型的可能性和水平。因此,站在提高教育数字化转型可能性和水平的角度,应该开展全国性的教育数字化就绪行动,以有效推进教育数字化转型战略的落地与实践。结合建设高质量教育体系的方向和要求,我国教育数字化转型应该开展以下几个方面的就绪行动:

一是建设新技术融合的数字学习生态系统。教育系統内部结构是相互联结的整体,例如,教、学、管、测、评是具有逻辑联系的系统整体,各部分结构和要素是相互依赖的关系。因而教育数字化转型需要通过“技术链条”的方式将系统整体的改变整合在一起。例如,5G通信技术提供了快速稳定传输的通道,云计算为大数据对海量数据的处理提供了算力支持,人工智能可完成自动化处理和智能化分析功能,它们之间相互依赖,共同赋能教育数字化转型。随着新技术的产生和应用的进一步深化,“技术链条”的联系将更加普遍。可以预见,未来不同类别技术之间的相互依赖性会增加,教育生态中各种数字技术趋于系统化,新技术将处于一个更大的数字学习生态系统之中。对此,我国教育数字化转型要打破单一技术布局和忽略技术快速变化而造成的技术限制,需要建设新技术融合的数字学习生态系统,将新技术整合到教育系统中,从而保持“发展式思维”。

二是创建数据赋能的新型教育教学评价方式。《深化新时代教育评价改革总体方案》提出要“充分利用数字技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性”。教育数字化转型强调了在信息连接的基础上用数据驱动变革,以数据赋能教育评价改革是教育数字化的基本方向,从传统的纸笔评价迈向数字化评价成为未来的数字化转型实践的必然趋势。因此,我国教育数字化转型要创建数据赋能的新式教育数字化评价方式,特别是创建更加多元的过程性评价和增值性评价新方式,以形成富有生命力的教育评价系统,使评价过程更加科学、结果更加准确、手段更加丰富[25]。

三是开发新形态优质数字化课程资源。随着互联网技术的发展,信息和资源的分享更为便捷,各种类型的数字化课程资源正不断涌现,例如基于互动视频、虚拟仿真、全息投影、数字孪生、协同建构的课程资源。但随着技术不断地变化,承载信息和资源的终极形态尚未可知,或许永无终极形态。尽管数字化课程资源和传统的纸质媒介课程资源所承载的知识本质是相同的,但新形态的课程资源提供了更为丰富的学习体验。因此,尽管因为数字时代的到来,数字化的网络课程资源呈爆炸性的增长,但为了提高资源质量,取得更好的效果,需要开发新形态优质数字化课程资源。故我国教育数字化转型必须采取“教育大资源”观,最大限度地增加优质数字化课程资源,促进资源的共建共享,使其适应教育数字化转型的需要,以推进教育走向更高层次的优质和公平。

四是探索面向未来的教育教学新模式。教育数字化转型的第一层级在于将技术整合到教育领域的各种活动中,第二层级在于数字化转型带来的体验提升、效率提升和模式创新。当外部技术条件和教育需求持续变化对教育发展提出新要求时,需要在技术条件和教育需求之间找到平衡,而教育教学模式创新正是平衡杠杆的支点。因此,需要探索面向未来的教育教学新模式,在人工智能、5G、云计算、大数据等技术的基础上,孵化面向未来的教育教学新模式,以真正地指导数字化转型的实践行动。

五是进行教育数字化转型能力建设。从实践上看,教育数字化转型一般是从教育组织层面考察具体的实施行动。除了面对外部环境变化的挑战外,教育数字化转型的过程涉及组织方面的元素,包括领导力、数据治理能力、师生数字素养等教育数字化转型能力。这些能力元素影响了教育数字化转型的价值倾向和组织实践的过程,只有当教育组织及其成员具备一定的能力基础,才能抓住数字化转型的方向。因此,我国教育数字化转型必须进行教育数字化转型能力建设,比如建立学校首席信息官(CIO)制度、通过教育和培训等方式促进师生数字智商(DQ)发展,通过教育数字化转型领导力建设增强消纳外部冲击和内部文化阻力。

(三)做好各级各类教育数字化转型试点

目前,许多学校都在寻求教育数字化转型,但对大多数学校而言,数字化转型都是“摸着石头过河”,根本没有可供借鉴的经验。如前所述,教育数字化转型的实践中不仅存在一味追求新技术使用而忽视结合教育实际需求的问题;也存在如何实现知识、信息和数据的共享与流通的挑战。教育数据化转型的指向是系统化的转型,其实践和发展涉及基础设施建设、资源开发和优化、数字化转型能力提升、体制机制改革等,仅凭单个的学校组织自发努力难以成功实现,需要国家政策支持与保障。同时,不同的地区、各级各类学校的环境条件、组织文化和实践能力存在着巨大差异。在这种情况下,仅自由探索将可能使我国教育数字化转型陷入发展瓶颈。因此,要做好各级各类教育数字化转型试点工作。

各级各类教育数字化转型试点是由政府主导的行为,可以调动试点地区学校的积极性和各种资源来推动教育数字化转型。虽然教育部已经批准上海成为教育数字化转型试点区,但我国东部、西部和中部地区差异加大,这将影响我国教育数字化转型经验的应用与实施进程。因此,还需要开展大力度的区域试点,在国家层面设立省市教育数字化转型试点区,选择不同的学校开展系统化的教育数字化转型的试点。事实上,不同的地区和学校也可以根据不同的环境条件,积极探索其独具特色的转型之路。

探索各级各类试点的数字化转型思路和模式,将进一步推动教育数字化进程。国家层面的顶层设计是保障各级各类试点理解教育数字化转型战略和要求的重要保障,而我国目前尚未出台教育数字化转型的相关顶层设计。因此,国家层面还要进行教育数字化转型的顶层设计,做好教育数字化转型的制度建设、理论指导和数字化成熟度模型构建,完善教育数字化转型的质量保障体系和基本支持设施。此外,质量保障是教育数字化转型试点的基本要点,也是高质量教育体系构建的要求,对此国家教育管理部门需要加强与各级各类试点的联系和沟通,通过短期的成果交付和效果对照,及时了解试点情况,并通过质量反馈促进各级各类试点的迭代优化,保证教育数字化转型的质量。

(四)重視教育数字化转型的相关教育理论研究

科技发展呈现指数式增长,技术更新速度加快和技术成果转化的周期缩短,新兴技术也在不断涌现,推动了全球产业结构的快速升级和调整。社会经济发展和产业结构调整对教育人才培养需求的变化,给教育教学变革提出了新的要求,也给教育数字化转型带来了持续优化和迭代发展的动力。这一过程中,教育系统的“转型”包含了变与不变的两层含义,变是指传统教育过程正逐渐“变为”数字化的形式,不变是“以人的发展为本”的教育服务本质不会改变。因此,“变”的规律指向教育必须经历数字化转型,“不变”的规律则表明教育数字化转型的内核是适应学生学习、增强教师能力、增强教育管理。如何在变化中平衡外在技术变化和内在需求变化之间的矛盾,把握好教育数字化转型的“变”与“不变”的关系,将对教育数字化转型提出更高的要求。教育数字化转型中的“变”不仅仅体现在环境和基础设施上,在教育格局、教师角色、师生关系、教学组织形式和教学模式的变化上体现得更为充分。对此,体现教育基本认识的教育基本理论领域并未对技术给予切实的关注,关于教育实践的基本理论研究整体上表现出技术的缺位现象[26]。因此,在教育数字化转型的实践中,需要重视教育数字化转型的相关教育理论研究。

一是为了配合教育化数字成熟度、就绪行动与试点工作的实践,更为了转换教育组织和个体对数字化转型的认识,我国教育数字化转型需要研究思想层次和文化层次的理论研究,这种研究可以上升到哲学层次的理想主义理论,指的是一种美好发展的愿望和追求,例如,孔子哲学思想中的“仁”及其教育思想中的“因材施教”。而教育组织和个体在进行数字化转型的实践时,需要通过创建数字化文化来转变思维方式[27]。对此,在哲学上的理想主义的研究上,还应该关注数字化背景下的思想文化和核心价值观。

二是需要对学习论和方法论进行探索。首先,对于数字化环境下的学习,应用已有的行为主义、认知主义和建构主义学习理论是否适宜还有待进一步探索。其次,在网络时代引起人们学习方式、资源和工具变化的背景下,乔治·西蒙斯提出了联通主义学习理论,认为学习不再是一个人的活动,学习是连接专门节点和信息源的过程。然而,联通主义强调知识的网络分布性、联通性、多样性和过程性,并不适应所有的学习者。因此,未来研究还有必要继续探索高度数字化环境中联通主义学习理论的适用范围、丰富联通主义学习理论或者探索“新联通主义”学习理论。再次,联通主义继承了神经和认知科学的新联结主义的某些特征,新联结主义关注的是神经网络,把学习看成一种基于神经元联结的信息加工过程,新联结主义把“心理活动像大脑”作为其隐喻基础[28],对理解人是如何学习的具有巨大的价值。所以在探究教育数字化转型的相关教育理论,亦需研究和了解人的心理和生理过程。而随着技术的进一步发展,特别是脑电、皮电和眼动等多模态技术的发展,为我们了解与表达人的神经和认知提供了条件,因此要进一步加快对人的神经和认知的“黑箱”问题研究。最后,在此基础上,需要结合学习理论、神经和认知科学的认识,设计对学习者友好的学习程序,促进教学质量提升。

三是研究数字化转型过程中的协同理论。教育是一个复杂的系统,影响教育数字化转型的因素有很多,需要重视多方协同,特别是机群、人际和人机之间的协同。因此,需要重构数字化系统的协同机制。对于机群协同,需要部署技术、设备和机器之间的互操作性机制,保证机群之间无须集中式数据库或应用程序逻辑即可高效复制数据和流程。比如,将数字技术整合到组织结构中以实现“从分散的资源和活动向更加网络化和集中化的平台转变”,或者至少能够管理和对接各种供应商设备的接口。对于人际协同,数字化的过程需要人的集体智慧,所以数字化转型一定程度上也受制于其对组织人员数字化素养的高度依赖,一个组织的数字化文化和素养决定了其对数字技术的总体态度和人机协同的能力,需要建立相应的协同制度。对于人机协同,需要部署人机之间的信任机制和“以人为本”的核心标准,把适合人的工作给人做、适合机器的工作交给机器,充分发挥人机各自的优势。

[参考文献]

[1] SEPULVEDA A. The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners[DB/OL]. [2021-11-01]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374309.

[2] EUROPEAN COMMISSION. Digital education action plan 2021-2027: resetting education and training for the digital age[EB/OL].(2020-09-30) [2021-11-01]. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en.

[3] HANNA N. A role for the state in the digital age[J]. Journal of innovation and entrepreneurship, 2018, 7(1):5-15.

[4] UNESCO. Reimagining our futures together: a new social contract for education: proceedings of the 41st session of the UNESCO General Conference,November 10,2021[C]. Paris : UNESCO,2021.

[5] MORAKANYANE R, GRACE A, O'REILLY P. "Conceptualizing digital transformation in business organizations: a systematic review of literature":Proceedings of the 30th Bled Econference: Digital Transformation-From Connecting Things to Transforming Our Lives[C]. Bled: Bled eConference Press, 2017.

[6] CICHOSZ M , WALLENBURG C M , KNEMEYER A M . Digital transformation at logistics service providers: barriers, success factors and leading practices[J]. The international journal of logistics management, 2020,31(2):209-238.

[7] MAREY, A. Digitalization as a paradigm shift[EB/OL].[2021-11-01]. https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/digitalization.aspx.

[8] CHRISTOPHER D B, MCCORMACK M. Driving digital transformation in higher education[EB/OL].(2020-06-15)[2021-11-12].https://library.educause.edu/resources/2020/6/driving-digital-transformation-in-higher-education.

[9] 李政涛.中国社会发展的“教育尺度”与教育基础[J].教育研究,2012,33(3):4-11,34.

[10] 郑金洲.教育文化学[M] .北京:人民教育出版社, 2000:165,177.

[11] 南国农.中国电化教育(教育技术)史[M].北京:人民教育出版社,2013:3.

[12] QVORTRUP L. Society's educational system-an introduction to niklas luhmann's pedagogical theory[J]. Seminar net-international journal of media, 2005,1(1): 1-21.

[13] TESAR M. Towards a post-covid-19 'new normality': physical and social distancing, the move to online and higher education[J]. Policy futures in education, 2020, 18(5):556-559.

[14] 高亞春.布迪厄:在实践中超越——与马克思实践哲学的契合[J].江海学刊,2006(4):38-41.

[15] 石中英.论教育实践的逻辑[J].教育研究,2006(1):3-9.

[16] 胡姣,祝智庭.技术赋能的教学微创新:教师教育智慧的实践场[J].中国电化教育,2021(8):99-109.

[17] 皮埃尔·布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.南京:译林出版社,2012:17-18.

[18] WIESBOECK F. "Thinking outside of the it capability box": Proceedings of the 24th Americas Conference on Information Systems[C]. New Orleans:Association for Information Systems, 2018.

[19] ORLIKOWSKI, WANDA J. The duality of technology: rethinking the concept of technology in organizations[J]. Organization ence, 1992, 3(3):398-427.

[20] OECD. Creating a citizen-driven environment through good ict governance–the digital transformation of thepublic sector: helping governments respond to the needs of networked societies[M].Paris: OECD Publishing, 2017.

[21] 祝智庭,胡姣.技术赋能后疫情教育创变:线上线下融合教学新样态[J].开放教育研究,2021,27(1):13-23.

[22] 教育部.新闻发布会:教育部举行疫情期间大中小学在线教育情况和下一步工作考虑发布会[EB/OL]. [2021-11-03]. http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/jyb/Document/1679176/1679176.htm.

[23] KAMPYLIS P, PUNIE Y, DEVINE J. European framework for digitally competent educational organisations[EB/OL]. (2019-01-25)[2021-11-26]. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg.

[24] BEGICEVIC REDEP N, BALABAN I, BOJAN ?譕UGEC, et al. Framework for digitally mature schools: Proceedings of European Distance & E-learning Network Annual Conference, June 13-16,2017[C]. Sweden: European Distance and E-Learning Network, 2017.

[25] 祝智庭,胡姣.教育智能化的发展方向与战略场景[J].中国教育学刊,2021(5):45-52.

[26] 余清臣.教育实践的技术化必然与限度——兼论技术在教育基本理论中的逻辑定位[J].教育研究,2020,41(6):14-26.

[27] KANE G. The technology fallacy: people are the real key to digital transformation[J]. Research-technology management, 2019(62): 44-49.

[28] 贾林祥.试论新联结主义的方法论[J].南京师大学报(社会科学版),2004(2):92-96.