特厚煤层巨厚顶板分层综采工作面区段煤柱失稳机理及控制

王志强,武 超,罗健侨,王 鹏,石 磊,张 焦,李敬凯,苏泽华

(1. 中国矿业大学(北京) 能源与矿业学院,北京 100083;2. 西安科技大学 西部煤炭绿色开发国家重点实验室,陕西 西安 710054;3.中国矿业大学(北京) 共伴生能源精准开采北京市重点实验室,北京 100083;4. 中国矿业大学(北京) 煤炭安全开采与地质保障国家级实验教学示范中心,北京 100083)

在世界上主要产煤国家中,特厚煤层的储量占可采煤炭资源的20%~50%,产量占煤炭产量的比例大约为32%[1-2]。我国特厚、巨厚煤层储量比较丰富,分布广泛但不平衡,西多东少,煤层埋藏、开采技术发展都不均衡,煤层赋存条件复杂,矿井开采条件差,安全问题严峻。 我国煤炭企业数量多但属多种所有制共存,规模大小差异大,造成开采工艺、技术装备及管理水平参差不齐[3]。因此,我国部分特厚煤层煤矿依然采用分层开采工艺,这类煤矿面临着煤柱尺寸留设不当,下分层工作面区段煤柱受覆岩运动及多次采动影响发生失稳变形的难题,严重制约煤矿的安全高效生产。

目前,国内外学者对于煤柱稳定性的研究大多集中于房柱式开采、条带开采、厚及特厚煤层一次采全高开采条件下,对特厚煤层分层综采条件下区段煤柱稳定性、留设及控制等的研究相对较少。郝登云等[4]探讨了采空区下近距离特厚煤层回采巷道失稳机理及主要影响因素,提出将下煤层回采巷道布置在采空区下,并进行高预应力全锚索加强支护。伍永平等[5]建立区段间围岩失稳模型,研究了区段煤柱的应力分布规律和失稳破坏准则,确定了区段煤柱的合理尺寸,实现大范围岩层控制技术。贺广零等[6]基于温克尔假设,从而形成煤柱-顶板相互作用系统,采用近似的Weibull分布描述它的损伤本构模型,依据板壳理论和非线性动力学理论对采空区煤柱-顶板系统失稳机理进行了研究,得出了系统失稳的突变机制,并给出了系统失稳的数学判据和力学条件。方新秋等[7]基于综放工作面端头顶板破断特征,建立了采空侧端头三角块结构力学模型、理论及数值模拟分析三角煤失稳机理。文献[8-10]研究了综放开采工作面窄煤柱失稳机理与控制技术,认为综放工作面强动压、多次采动是窄煤柱失稳主要因素,这类巷道多采用高强度联合支护技术。文献[11-15]对复合顶板、坚硬顶板、水压作用及急倾斜特定条件下煤层区段煤柱失稳机理进行了研究。文献[16-19]对条带式、块段式、房柱式开采区段煤柱突变失稳机制进行了研究。

研究一致认为煤柱稳定性与煤柱承载能力及应力状态息息相关。在工作面开采动压、采空区积水浸水弱化作用下,煤柱微裂隙萌生、拓展、延伸,经历从量变到质变的演化进程[20]。围岩控制研究中,有些问题,如软岩遇水软化和膨胀,煤层的渗透性等必须从微观尺度开始研究;有些问题,如研究巷道和采场周围应力场与位移场分布,一般只需了解煤岩层的宏观物理力学性质即可[21]。因此,对于不同尺度范围内岩层的控制需采用从宏观到微观的多尺度研究方法。

针对特厚煤层分层综采重叠式开采条件,首先从宏观上研究不同分层工作面不同尺寸的区段煤柱内的应力分布规律,从而分析不同分层工作面区段煤柱的稳定性,为特厚煤层分层开采工作面初始留设合理煤柱尺寸给出思路,最后对中、下分层区段煤柱从微观上提出支护方案。研究成果可为类似生产条件的工作面安全高效回采提供理论指导和技术支持。

1 工程背景

1.1 地质生产条件

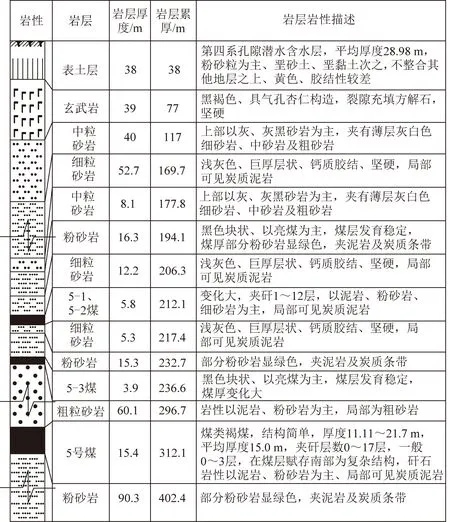

老公营子煤矿5号特厚煤层位于一采区,采用重叠式巷道布置分层综采进行回采,目前Ⅰ05(1),Ⅰ05(6),Ⅰ05(7),Ⅰ05(8)1,Ⅰ05(8)2,Ⅰ05(9)1工作面已全部开采完,剩余工作面为Ⅰ05(8)3和Ⅰ05(9)2工作面。Ⅰ05(8)工作面745钻孔柱状图如图1所示,煤层厚度11.1~21.7 m,平均厚度15.0 m。煤层含夹矸3层,平均夹矸厚0.5 m,矸石岩性以泥岩、粉砂岩为主,局部可见炭质泥岩。煤层倾角4°~6°,煤体容重1.37 N/m3,煤质坚固性系数f= 1.3~1.5,平均埋深300 m,顶板岩性为泥岩、粉砂岩或细砂岩,局部为粗砂岩,底板岩性为粉砂岩,煤岩强度较低,属于典型的软岩工程。

图1 Ⅰ05(8)工作面745钻孔柱状图

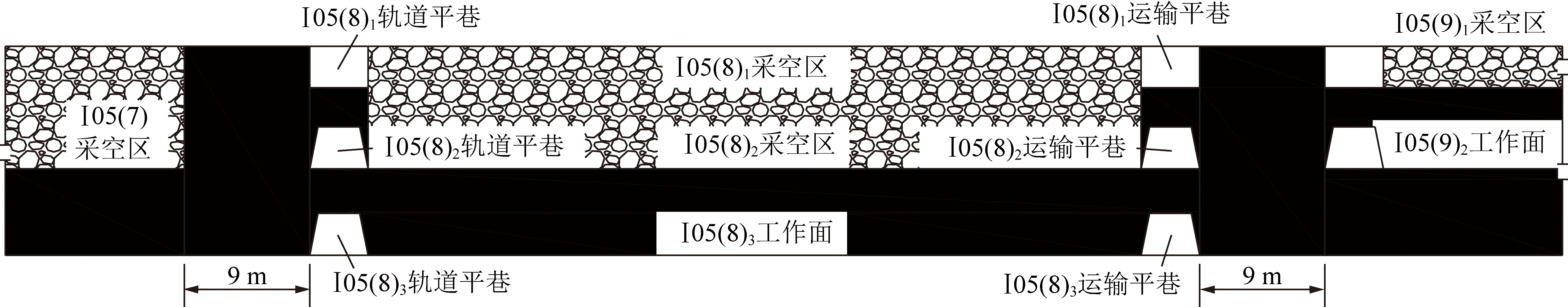

Ⅰ05(8)2工作面为一采区5号煤层第8段中分层,本工作面采煤厚度4.2 m,中分层与上分层间留2 m煤层做为人工假顶,工作面平均可采走向长1 241 m,平均倾斜长196 m,斜面积为254 488 m2,设计为综采工作面,工作面西侧为Ⅰ05(7)工作面采空区,东侧为Ⅰ05(9)上分层工作面采空区,区段煤柱为9 m,首、中、底分层工作面巷道均垂直布置,相邻巷道上下间隔煤体3 m,工作面及各巷道空间位置关系如图2所示。

图2 工作面及各巷道位置

1.2 垂直分层巷道围岩变形特征

选择监测巷道为Ⅰ05(8)2工作面轨道平巷,断面为梯形。巷道原支护采用“架棚锚索+钢带”联合支护,顶板及两帮分别铺设长度为800 mm的工字钢6排,间距500 mm,然后铺设背板;之后对两帮进行锚索支护,锚索采用φ22 mm×4 000 mm高强度预应力低松弛钢绞线,每排打设3根,间距1 000 mm,第1根锚索距顶板300 mm,支护第2根锚索和第3根锚索时用150 mm×150 mm×10 mm托盘配合工字钢,使第2根锚索压住第2块柈子和第3块柈子,第3根锚索压住第4块柈子和第5块柈子,具体支护情况如图3所示。

图3 中分层轨道平巷支护

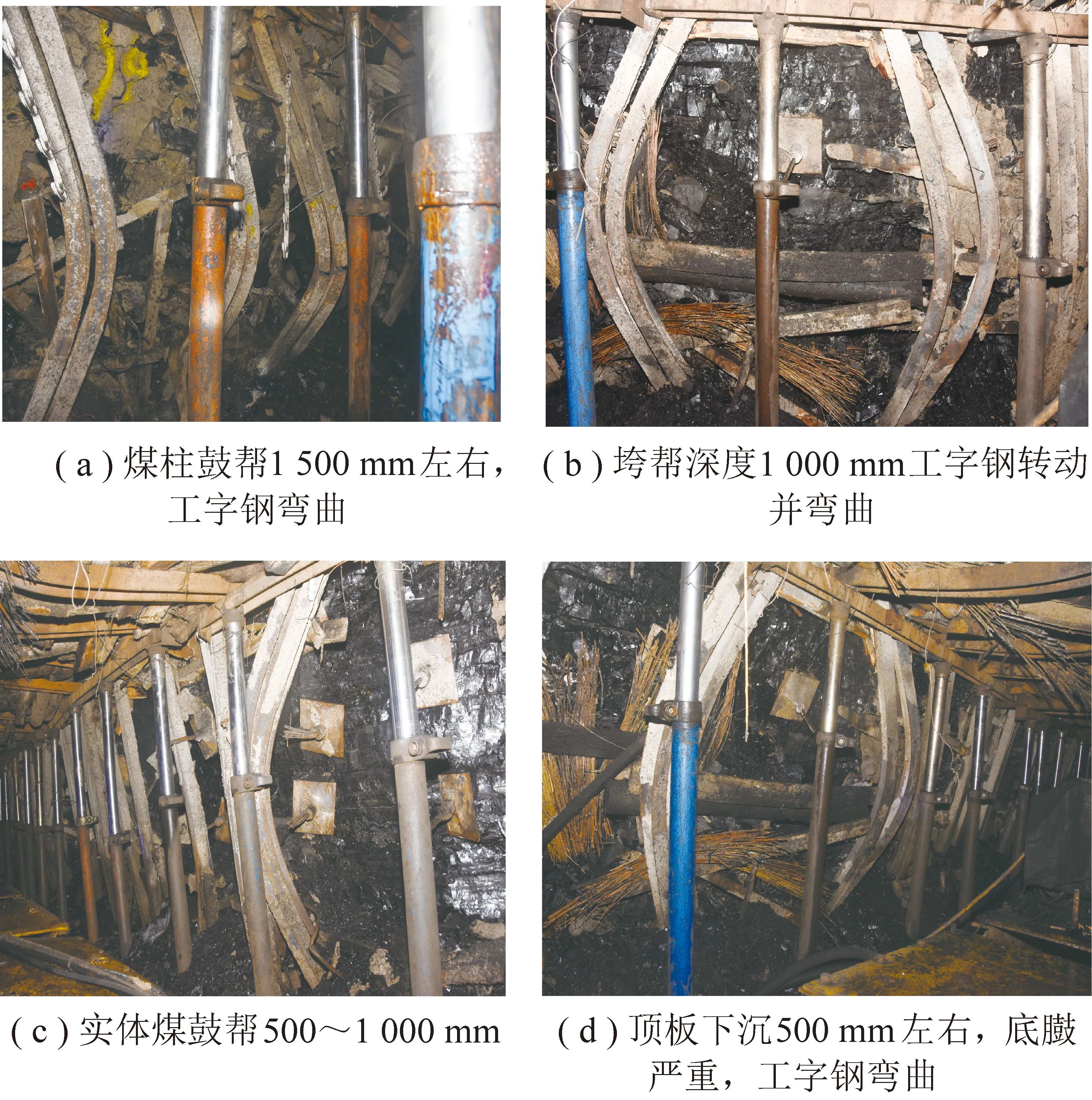

Ⅰ 05(8)2工作面回采过程中,轨道平巷围岩失稳发生大变形,如图4所示,其失稳变形特征主要表现为:

图4 中分层煤柱巷道矿压显现

(1)巷道煤柱帮出现严重的鼓帮和垮帮现象,沿巷道走向出现15 m以上的范围鼓帮量达(1 500 mm)左右,鼓帮导致工字钢发生明显的弯曲变形,鼓帮至一定位移后,大面积的煤帮垮塌,致使工字钢与煤帮间形成大范围的空洞,部分煤柱帮垮帮深度1 000 mm左右,导致锚杆、工字钢支护体失效;前期对垮帮煤体进行处理后,在工字钢与煤体间架设木板,通过加大受力面积以期达到控制巷帮再次变形的目的,但仍未能控制煤柱的再次变形,木板发生破断,鼓帮、垮帮持续发生。煤柱帮大变形表现出持续性、范围大的特点。

(2)实体煤帮变形程度较煤柱帮变形程度低,巷道掘进阶段,变形量较小,当受工作面回采扰动影响时,巷道变形严重,鼓帮位移量为500~750 mm,部分工字钢发生弯曲变形,沿巷道轴向破坏范围为3 m左右。

(3)巷道顶板下沉量较小,下沉量200 mm左右,钢带弯曲变形明显,尤其受工作面回采作用影响时,部分顶板出现漏顶情况;巷道底臌明显,实测最大底臌量达到1 000 mm以上,伴随整体底臌发展,底板出现裂缝,呈现中间高,两端低的挤压破坏状态。

上分层采后,煤柱已发生劣化,Ⅰ05(8)2中分层巷道掘进和工作面采动影响进一步加剧区段煤柱劣化,导致中分层工作面回采过程中巷道围岩发生失稳大变形,严重影响安全生产。现场常需对巷道进行多次扩帮及清底,扩帮工作不仅影响生产进度,而且扩帮导致煤柱宽度变窄,其自承能力进一步下降,形成失稳-扩帮清底-失稳的恶性循环。因此,需要研究区段煤柱失稳机理及控制措施,解决中、底分层工作面巷道失稳问题。

2 分层开采区段煤柱失稳机理

2.1 沿空侧覆岩载荷传递机制

2.1.1分层开采巨厚直接顶覆岩运移规律

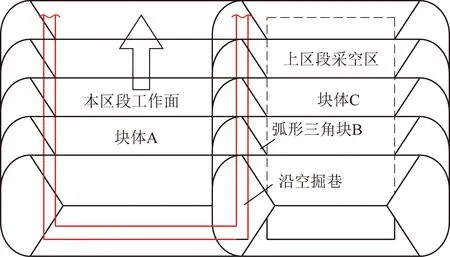

首分层开采采空区覆岩运动与普通综采工作面相同,随着上区段工作面推进范围不断增大,工作面基本顶发生“O-X”周期性破断,在沿空巷道上方形成“砌体梁”结构。基本顶在实体煤侧为固支边,在煤体侧的断裂线位于煤壁内,形成以基本顶岩层为主的上覆岩体大结构。如图5所示,上区段工作面回采结束后,上覆基本顶破断形成岩块A、岩块B和岩块C,其中岩块B在沿空巷道上方垮落形成弧形三角块B,并以煤体之上的断裂线为轴向下旋转;在首工作面回采阶段,在超前支承压力和侧向支承压力叠加作用下,岩块A下方的煤体、直接顶压缩下沉,岩块C下方的矸石压缩下沉,岩块B发生旋转下沉。

图5 首分层工作面回采时上覆岩层结构平面

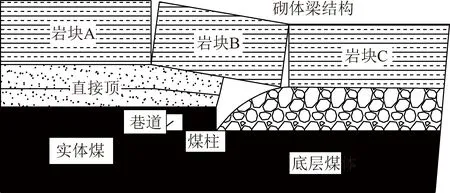

巷道上覆岩层结构与采场上覆岩层结构有一定差异,采场结构沿走向方向上破断,而巷道上覆岩层结构沿倾向上破断,但其破断都受到基本顶的控制,基本顶是影响上覆岩层结构破断及运动的最显著因素。但对于老公营子煤矿5号特厚煤层首分层工作面,其伪顶为较薄砂质泥岩随采随落,直接顶为平均厚度55 m的巨厚细砂岩,且强度较低,因此只有在垮落矸石充满采空区,为岩块C提供支撑时,才能形成稳定的“砌体梁”结构,如图6所示。

图6 首分层沿空巷道覆岩结构示意

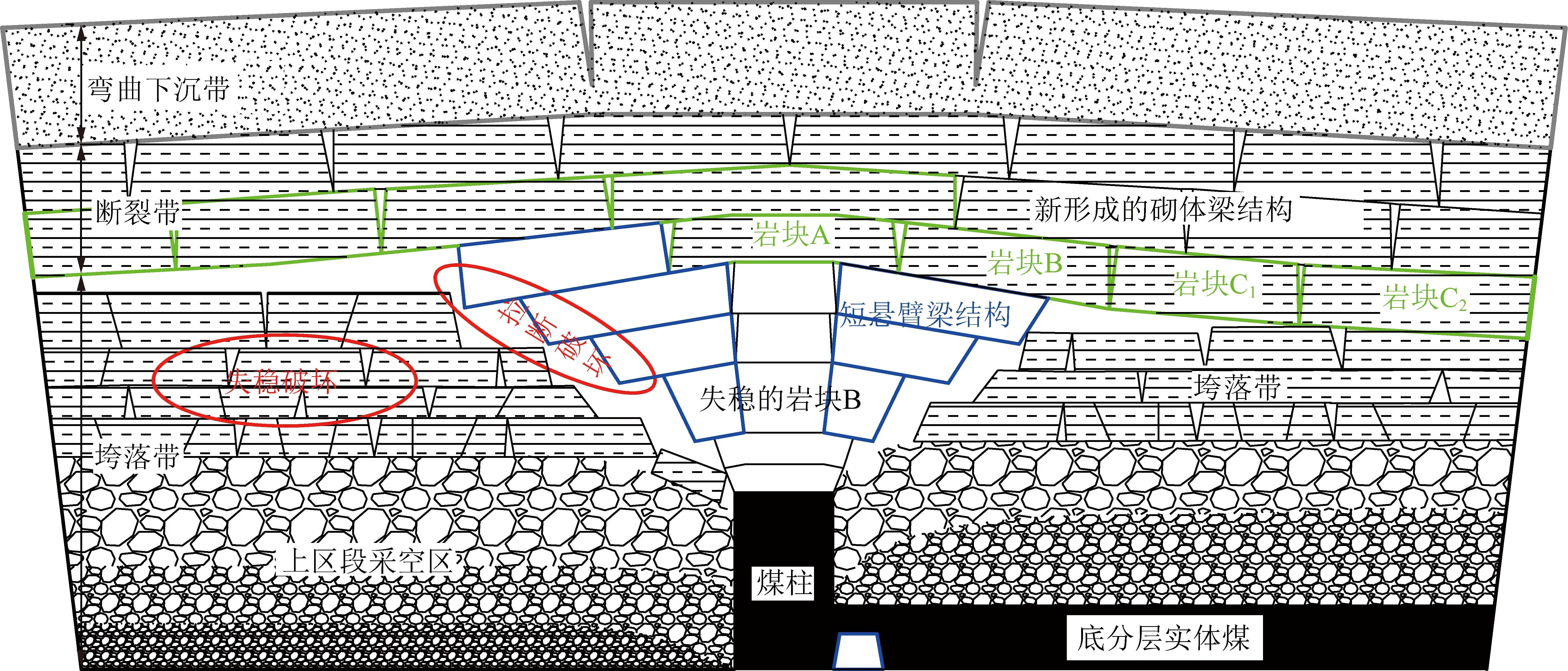

在中、底分层回采过程中,随着开采空间的增大,原首分层工作面开采形成的“砌体梁”结构发生失稳,首先是采空区中部的岩块C由于失去垮落带矸石的支撑失稳下落,从而形成新的垮落带以及节理较发育的断裂带,这部分岩层可称为随动层,起到压实矸石的作用。而靠近煤柱侧的关键块B由于失去岩块C的水平挤压和摩擦阻力,从而形成悬臂梁结构,其上的载荷通过悬臂梁传递到浅部煤柱及实体煤中,悬臂梁受到下方煤柱的支撑,悬臂梁在上覆岩层载荷作用下发生拉断破坏变为短悬臂梁结构,随着开采的进行一直到采空区稳定后,受覆岩岩性影响,会形成若干成台阶式叠加的短悬臂梁结构,其上部形成新的“砌体梁”结构,其中关键块B作用到短悬臂梁结构上,短悬臂块体在采空区方向没有水平推力,受自重及关键块B影响向采空区方向回转下沉,上覆岩层载荷进一步转移到深部煤岩体中,引起应力集中。更高层位的弯曲下沉带岩层随之向下运动,进一步对采空区矸石及煤柱施加载荷,其覆岩结构如图7所示。

2.1.2煤柱力学分析

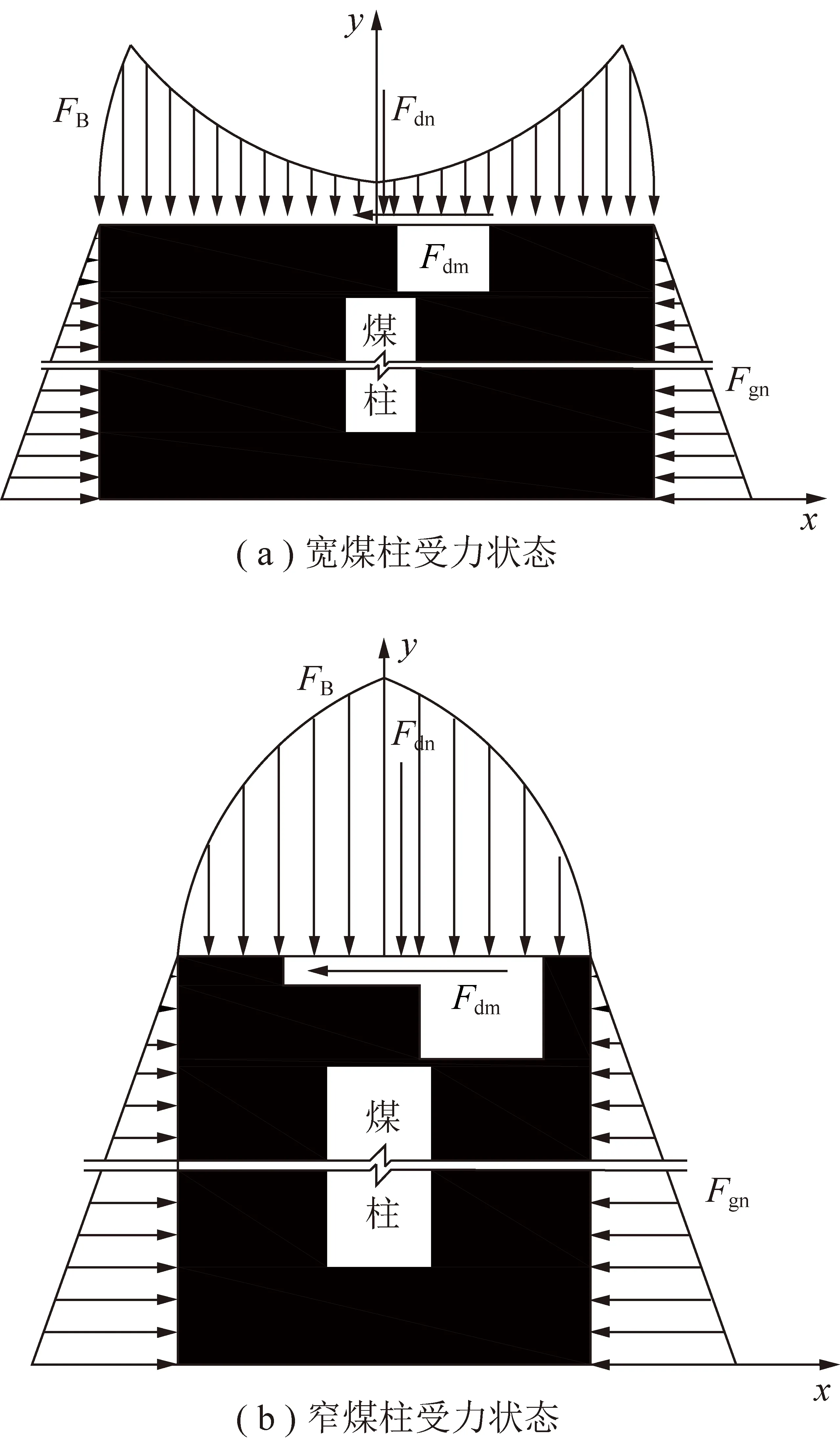

由上述分层开采覆岩运移规律可知,中、底分层工作面沿空侧煤柱载荷主要受上覆岩层2类结构作用影响,一是低位岩层垮落带及断裂带破断覆岩产生的载荷,二是高位未破断的弯曲下沉带覆岩产生的载荷。根据图7的中、底分层沿空巷道覆岩结构,沿工作面走向方向取单位长度煤柱进行受力分析,其中Fdn为煤柱上覆岩层自重压力,Fdm为顶板岩层下沉过程中对煤柱的摩擦力,FB为短悬臂梁结构对煤柱的作用力,Fgn为煤柱侧向采空区矸石压实后对煤柱的水平作用力,上述作用力均直接作用煤柱上,煤柱的受力状态如图8所示。

图7 中、底分层沿空巷道覆岩结构示意

图8 煤柱直接作用力受力状态

Fdn及Fdm不随分层开采覆岩运动而变化,Fdn=γgH,其中,γ为岩层容重,g为重力加速度,H为岩层高度;Fdm≈ tanφ,φ为煤体内摩擦角。Fgn随垮落带和断裂带高度增大而增大,但载荷在破碎矸石中不易传递,因此作用在煤柱上的力很小。FB不仅受自身结构影响,还受到上覆新形成的砌体梁结构影响,而块体B的稳定性又受深部弯曲下沉带的影响。

通过对煤柱的受力状态分析,可以确定分层开采煤柱载荷传递的主要途径为:随着分层开采的进行,采场覆岩运动空间不断增大,促使“三带”高度增大及覆岩下沉、回转、变形失稳,而在靠近煤柱侧,弯曲下沉带通过缓慢下沉的形式将端部载荷传递到新形成的砌体梁结构上,然后关键块体B回转变形,通过挤压的形式将载荷传递到下方短悬臂梁结构上,最后短悬臂梁以挤压的形式在煤柱上传递集中载荷。

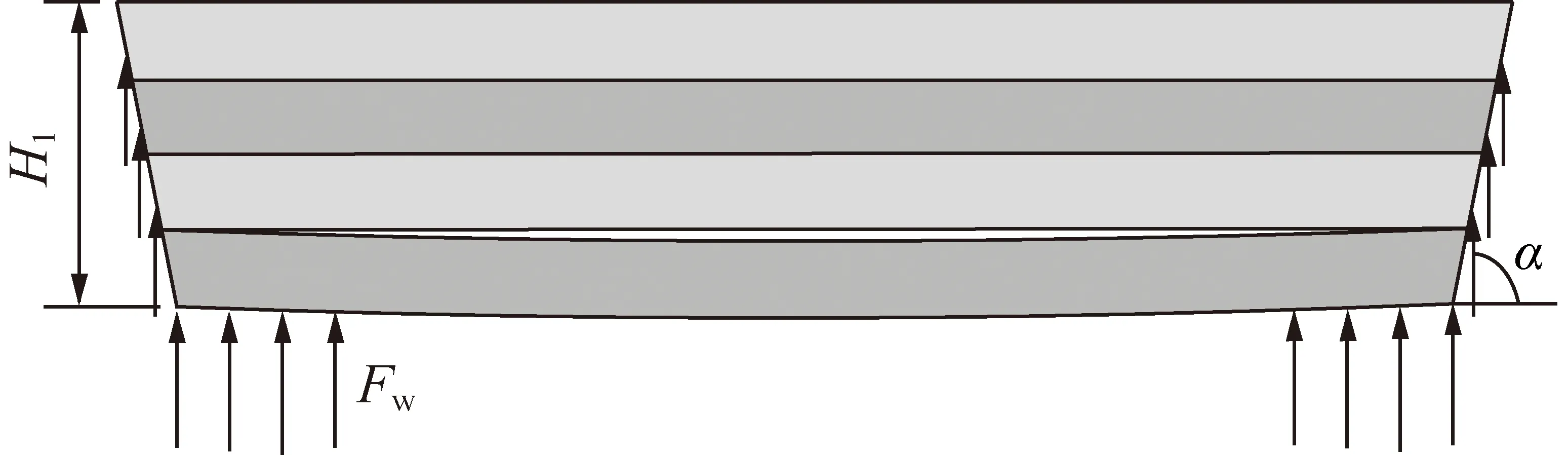

(1)弯曲下沉带固支点集中载荷。弯曲下沉带岩层以两端“固支梁”的形式存在,通过两端支点以集中力的形式向下伏煤岩层传递载荷,如图9所示。弯曲下沉带范围内覆岩在支点处产生的集中力[22]为

图9 弯曲下沉带覆岩自重载荷增量计算模型

(1)

式中,Fw为弯曲下沉带覆岩在支点处产生的集中力;L为工作面长度,m;H1为弯曲下沉带厚度,m;Hw为弯曲下沉带距煤层底板的高度,m;α为岩层移动角,(°)。

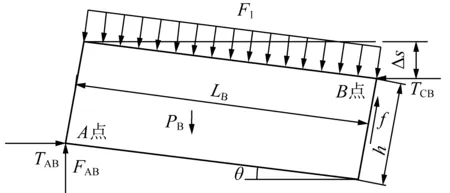

(2)关键块B对短悬臂梁的载荷。巷道沿空侧“铰接岩梁”结构主要通过倾斜块体B向下方短悬臂梁施加集中力,基于此,建立铰接岩块B力学模型,如图10所示。

图10 铰接岩梁关键块力学模型

图10中F1为弯曲下沉带作用到关键块体上的均布载荷;PB为关键块B的自重;FAB为下部短悬臂梁的支撑力;TCB,TAB为关键块体间的水平推力;f为铰接处的摩擦力;θ为关键块体的水平转角;Δs为关键块的下沉量;LB为关键块B的破断长度。

根据平衡条件∑MA=0,∑MB=0得到铰接岩块B所受下部短悬臂梁的支撑力FAB为

(2)

其中,F1=Fw;LB为关键块B断裂长度,为

(3)

式中,L为工作面长度,取L=195 m;L′为关键块B沿推进方向的断裂长度,可视为周期来压步距,基于现场数据,可取L′=20 m。

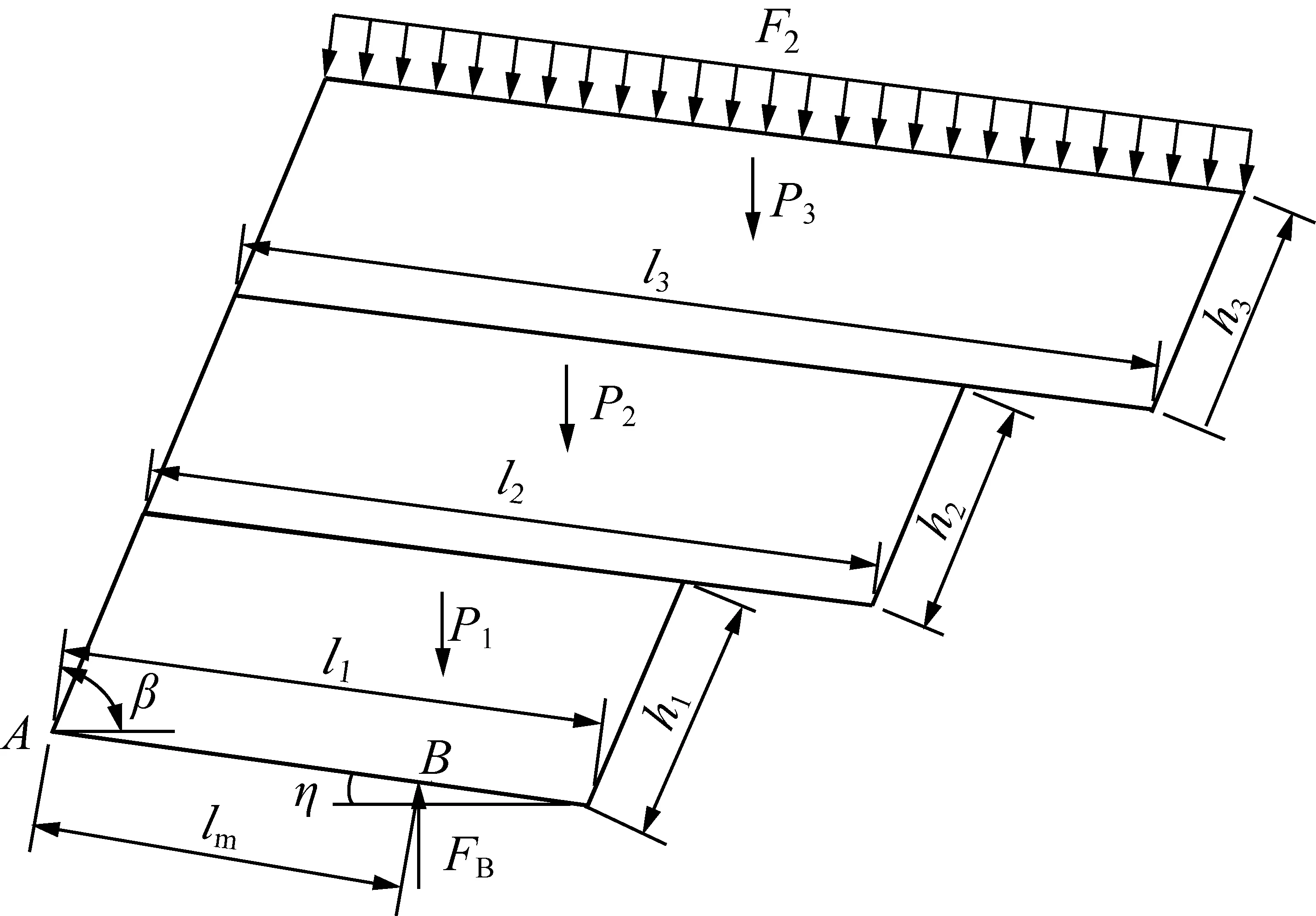

(3)短悬臂梁集中载荷。短悬臂梁力学模型如图11所示,图11中P1为基本顶破断岩块载荷,P2~Pn为上覆随基本顶协调运动的各岩层载荷;lm为断裂线在煤柱上的长度,l1为首分层基本顶破断岩块长度,l2~ln为上覆随基本顶协调运动的各岩层长度;h1为首分层基本顶破断岩块厚度,h2~hn为分层开采垮落带岩层增量厚度;β为岩层破断角;η为短悬臂梁水平转角;F2为铰接岩块B向下的作用力;FB为下部煤体的支撑力。

图11 短悬臂梁力学模型

根据顶板受力情况,在A点取力矩平衡可得到

(4)

式中,i为各短悬臂梁岩层的序号;F2=FAB。

得到短悬臂梁在煤柱的集中载荷为

(5)

通过式(5)可知,B点处集中载荷与破断角、岩层水平转角、岩层几何形态、岩层自重以及与高位岩层载荷作用相关,因此在多次分层开采过程中采场上覆岩层的破坏高度对压力有着较大影响。

2.2 煤柱应力状态

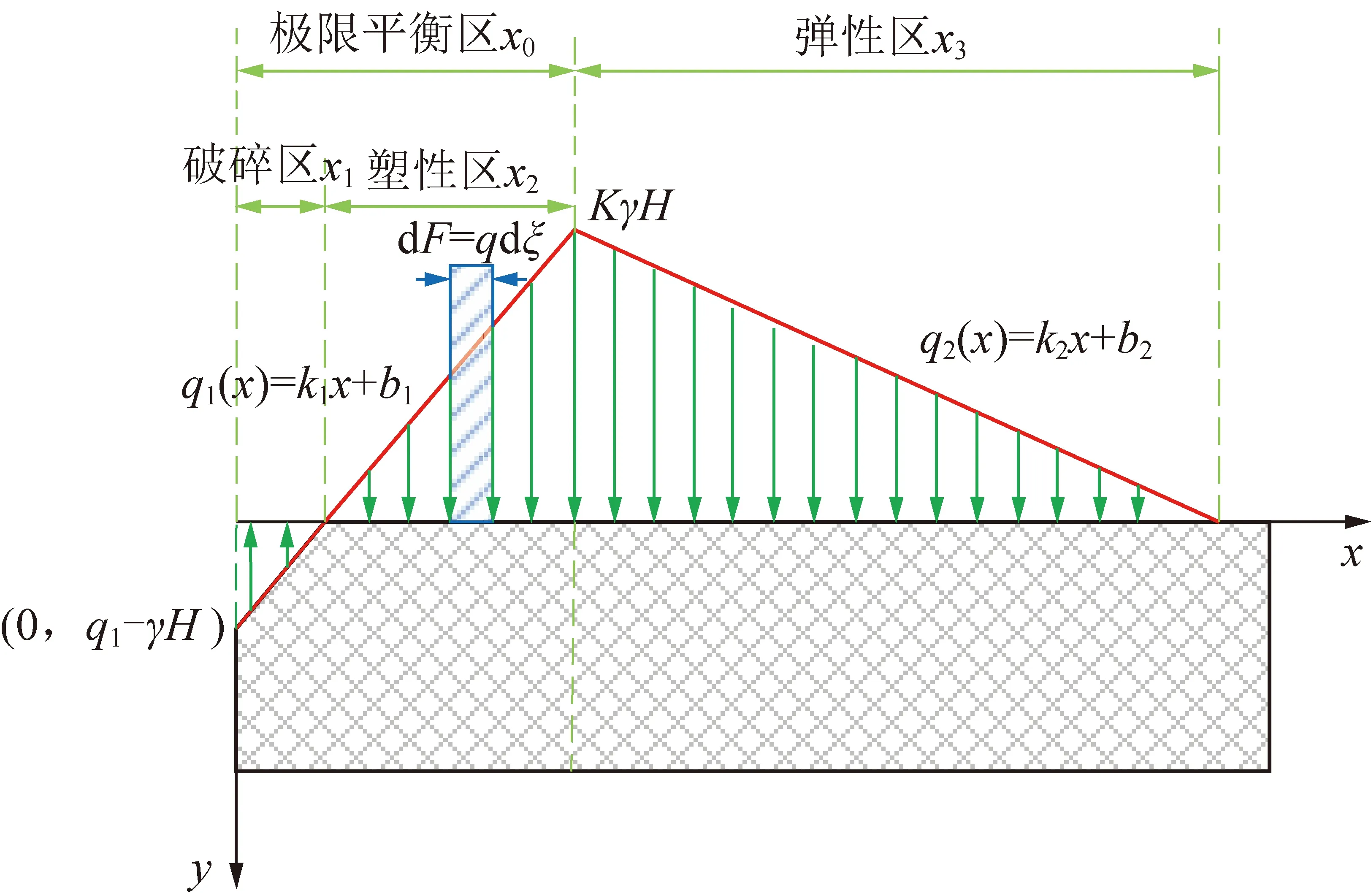

当煤柱宽度足够大,按照弹塑性软化模型,采空区侧向煤体中依然可形成应力松弛区(破碎区)、塑性区、弹性区、原岩应力区。在采空区侧向方向截取截面,该截面内侧向煤体的应力状态分析可简化为平面应变问题进行处理,近似地认为煤岩体为各向同性、均质的连续介质,且煤岩体符合理想的弹塑性软化模型,侧向支承压力力学模型如图12所示[12]。图12中,x1为塑性流动区(破碎区);x2为塑性软化区(塑性区);x0为极限平衡区;x3为弹性区;KγH为煤柱与顶板分界面上受到的峰值应力增量;q1为煤柱上方垮落带岩层载荷。

图12 宽煤柱侧向支承压力力学模型

半无限体在集中力作用下的应力解答已由弹塑性力学给出,通过叠加原理即可获得在上覆载荷作用下沿空侧煤体任一点M(x,y)处的应力分量[23]。在x=ξ处取微段 dξ,则该微段范围内微小集中力 dF=qdξ,在M(x,y) 点所引起的应力分量为

(6)

而在分层开采工作面实际生产中,煤柱应力状态主要分为以下2种形式:

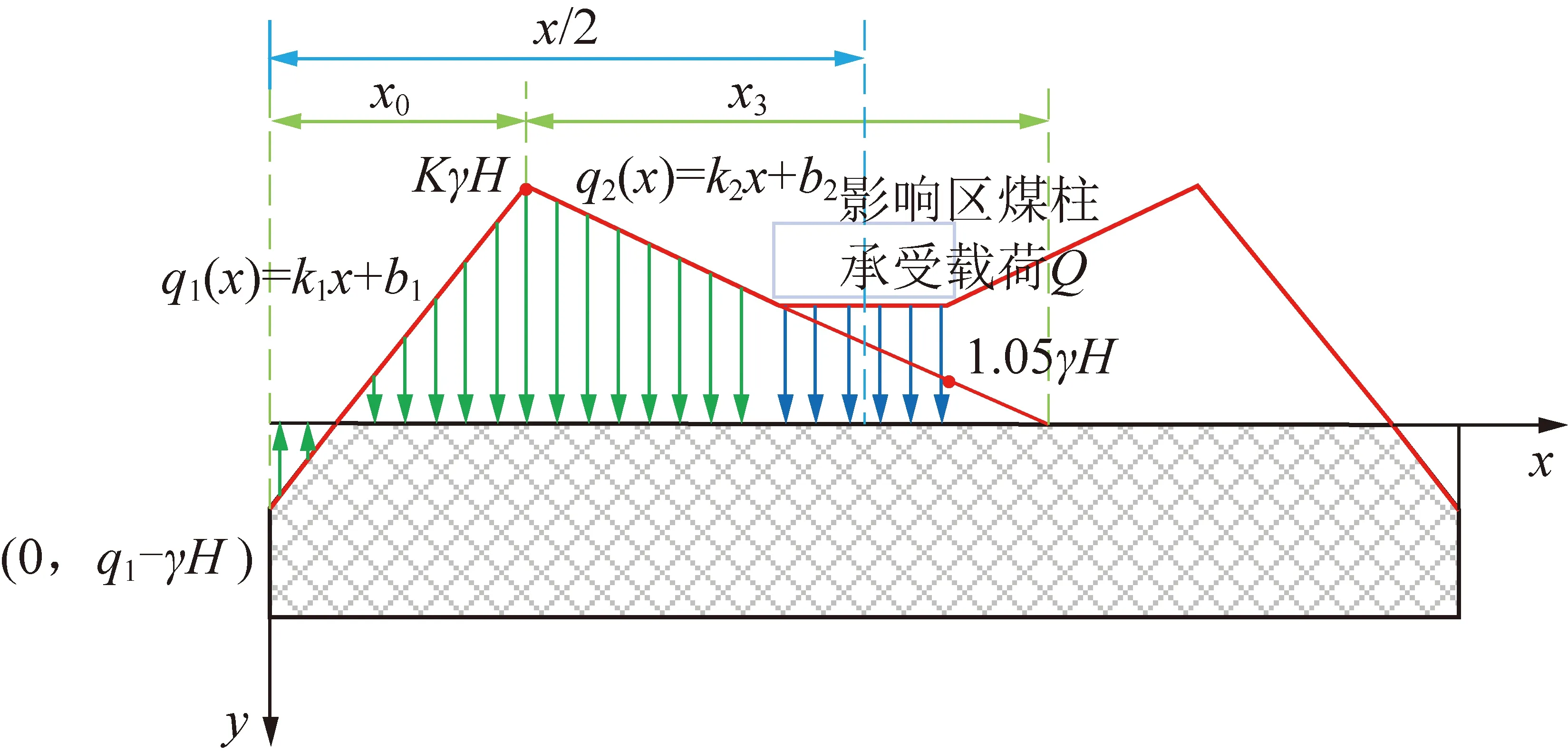

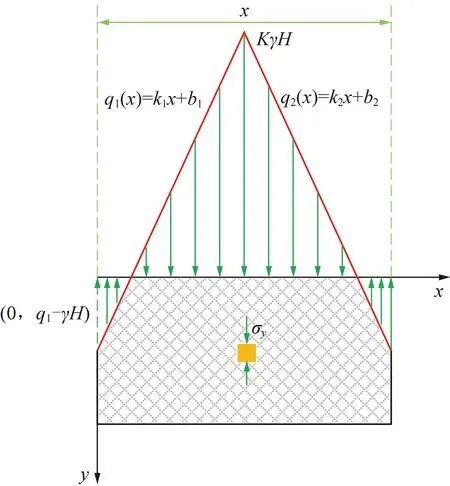

(1)宽煤柱弹性区应力叠加型。

图13 宽煤柱弹性区应力叠加力学模型

由式(6)得到宽煤柱内任意一点的三向应力表达式为

(7)

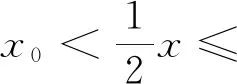

(2)窄煤柱峰值应力叠加型。

当x< 2x0时,煤柱两侧峰值应力叠加,此时侧向支承应力分布如图8(b)所示,据此建立窄煤柱峰值应力叠加力学模型如图14所示,由于窄煤柱处于极限平衡区,因此煤柱内仅受垂直应力影响。

图14 窄煤柱峰值应力叠加力学模型

同理,由式(6)得到窄煤柱内任意一点的垂直应力表达式为

(8)

其中,k1=(γH-2q1)/x,k2=2(q1-γH-KγH)/x,b1=q1-γH,b2=γH(2K+1)-q1。

式(7),(8)微积分方程可由Matlab解出,由于最终展开解析式繁长,限于篇幅不予列出。由上述各式可知,煤柱内任意一点应力大小与煤体物理力学性质及赋存条件有关外,主要受煤柱自身尺寸大小、上覆岩层应力集中系数及垮落带岩层载荷影响。

2.3 煤柱应力分布规律

以煤矿实际生产地质条件进行分析,埋深H为300 m,C为2.45 MPa,φ为28°,巷帮支护强度Px为0.002 MPa,分别代入式(7),(8)计算得到窄煤柱及宽煤柱不同形态时的应力分布规律。

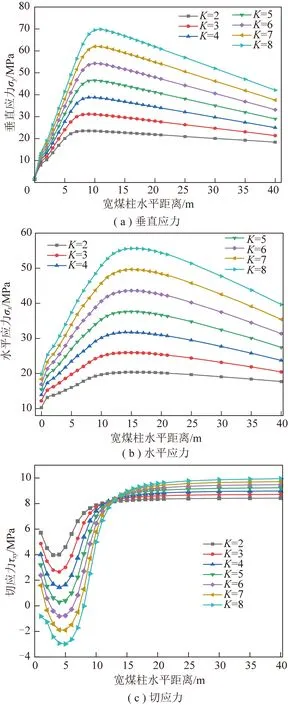

(1)宽煤柱弹性区叠加型。采用控制变量法,固定q1=1.45 MPa,煤柱高度9.2 m,覆岩应力集中系数取2~8,代入式(7),由Matlab计算得出y=2时距巷道不同距离煤柱内各点的应力分量随覆岩应力集中系数K变化的分布曲线,如图15所示。随着K增大,宽煤柱内垂直应力与水平应力峰值明显增大,极限平衡区范围也有所增大,但变化幅度不大,一般在7~15 m,说明煤岩体围压增大后屈服应力也随之增大,因此煤体塑性破坏区不会增大太多;切应力随K增大呈先减小后增大,最后趋于平稳的趋势,当K> 6时,煤体内开始出现拉应力,当K> 8时,0~7 m内均为拉应力,说明此时煤柱帮已失稳,易发生片帮。

图15 煤柱内应力随覆岩应力集中系数变化的分布曲线

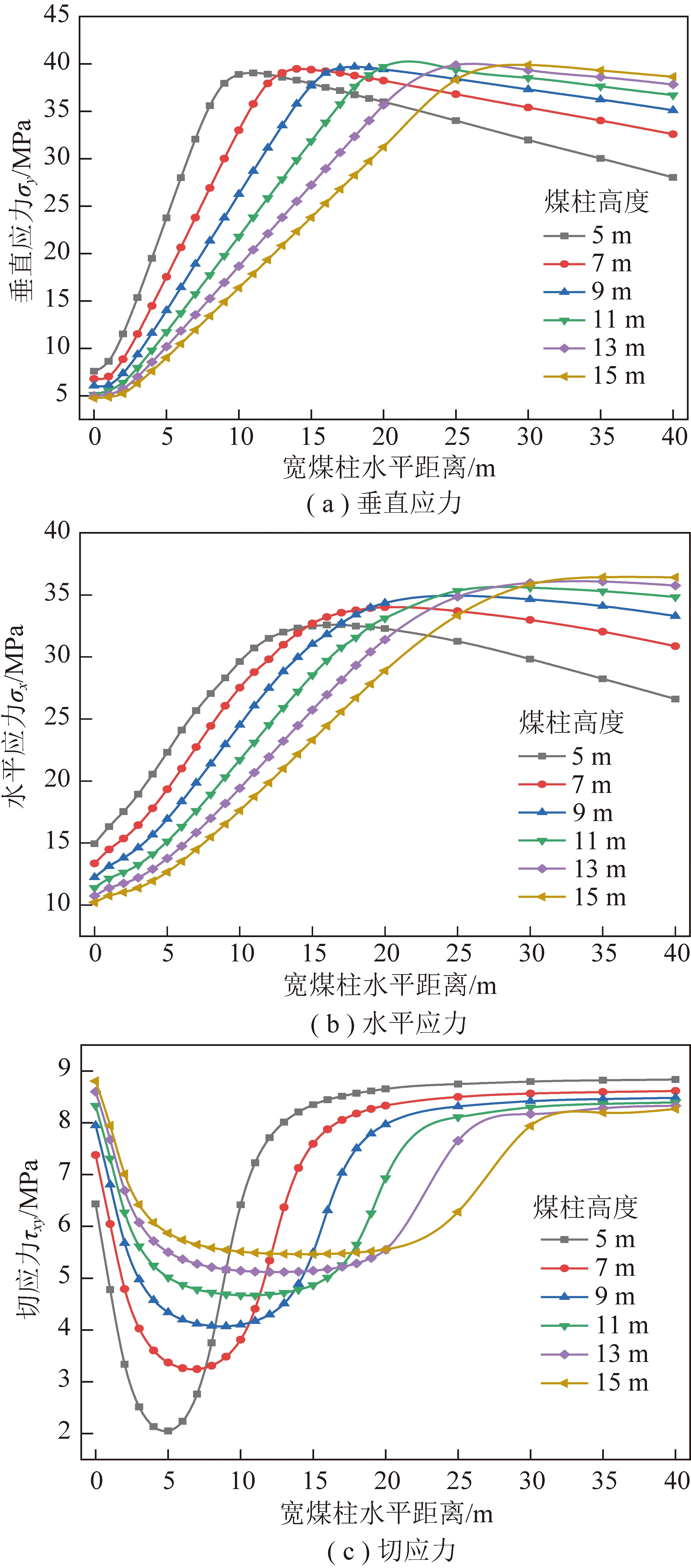

同样的,固定q1=1.45 MPa,覆岩应力集中系数为4,煤柱高度取5,7,9,11,13,15 m,代入式(7)计算得出y=2时距巷道不同距离煤柱内各点的应力分量随煤柱高度变化的分布曲线,如图16所示。随着煤柱高度的增大,宽煤柱内垂直应力峰值保持不变,但极限平衡区范围不断增大,且煤柱中部的垂直应力也不断增大,表明宽煤柱中间弹性区应力叠加程度不断增大;水平应力峰值随煤柱高度的增加有所增大,但幅度较小,极限平衡区范围同样增大,因此,宽煤柱高度越大,煤柱帮破坏范围越大,煤柱内应力集中程度越大,不利于宽煤柱的稳定。

图16 煤柱内应力随煤柱高度变化的分布曲线

(2)窄煤柱峰值应力叠加型。由式(8)可知,窄煤柱内任意一点垂直应力大小与埋深、窄煤柱宽度及高度、上覆岩层应力集中系数及垮落带岩层载荷影响,其中主要影响因素为窄煤柱尺寸及上覆岩层应力集中系数。

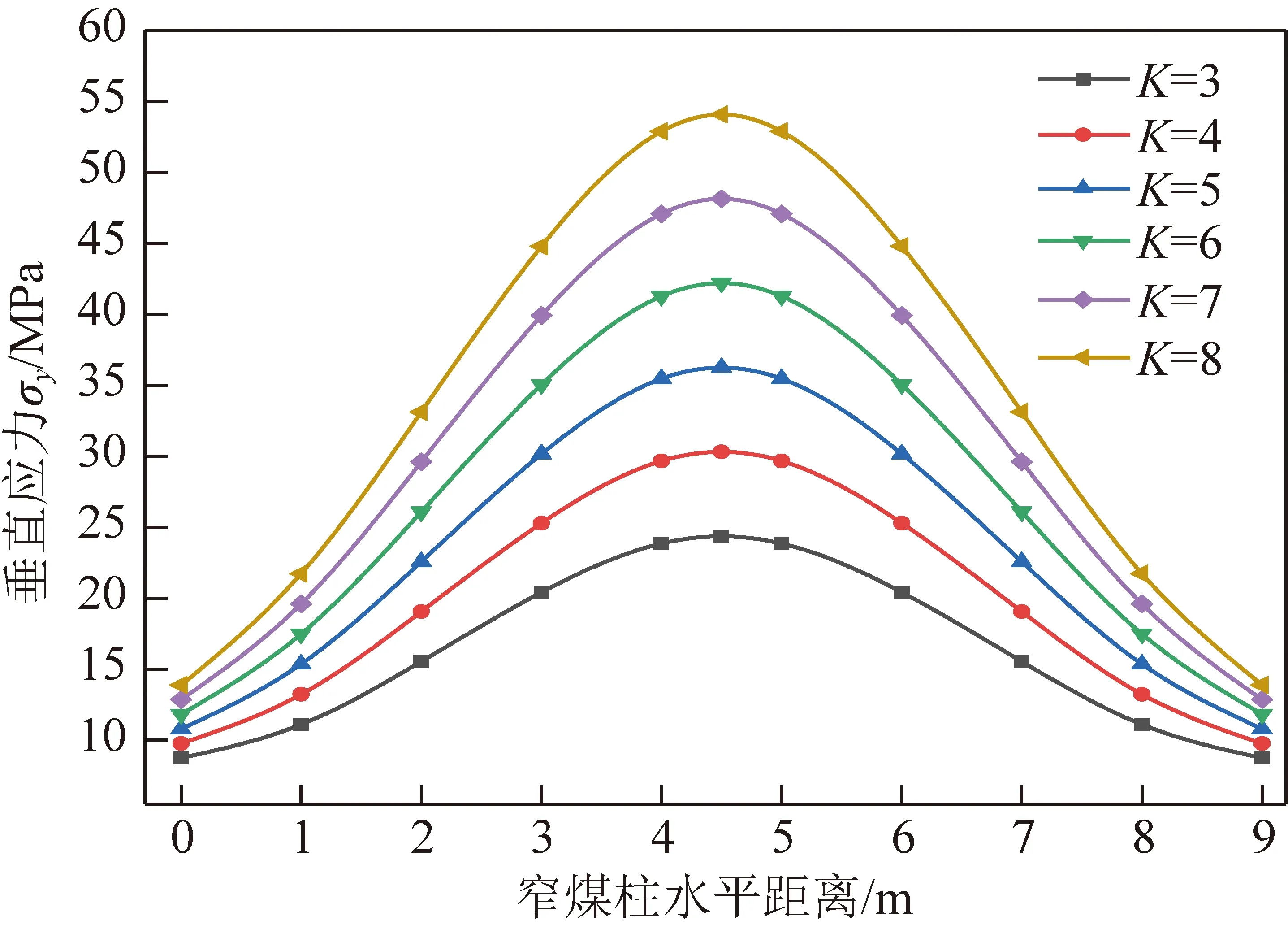

分析窄煤柱内垂直应力随上覆岩层应力集中系数K的变化规律,K取3~8,由极限平衡区公式选择窄煤柱宽度为9 m,垮落带岩层载荷q1为1.45 MPa,代入式(8),由Matlab计算得到窄煤柱内(y=2)垂直应力随覆岩应力集中系数变化的分布曲线,如图17所示。窄煤柱垂直应力随覆岩应力集中系数增大而增大,窄煤柱两侧边应力值增幅很小,中部应力值增幅明显,说明窄煤柱两侧处于破碎状态,残余强度较低,而其内部仍有较强承载能力,随着应力集中程度增大,当中部垂直应力大于煤体极限载荷强度时窄煤柱将失稳。

图17 窄煤柱垂直应力随覆岩应力集中系数变化的分布曲线

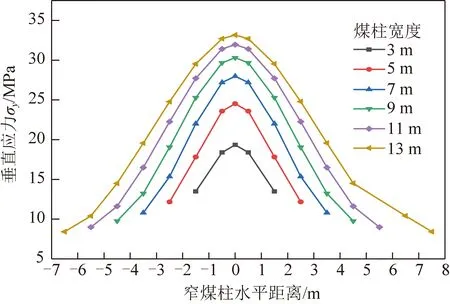

分析窄煤柱内垂直应力随煤柱宽度的变化规律,应力集中系数K为4,煤柱高度为9.2 m,垮落带岩层载荷q1为1.45 MPa,煤柱宽度取3,5,7,9,11,13 m,代入式(8)计算得到窄煤柱内(y=2)垂直应力随煤柱宽度变化的分布曲线,如图18所示。窄煤柱中部垂直应力随煤柱宽度增大而增大,但增长速率逐渐变小,表明窄煤柱宽度达到一阈值后垂直应力不会继续增大,即窄煤柱的承载能力不会随煤柱宽度增大而无限增大;相反,窄煤柱两侧垂直应力随煤柱宽度增大而减小。

图18 窄煤柱垂直应力随煤柱宽度变化的分布曲线

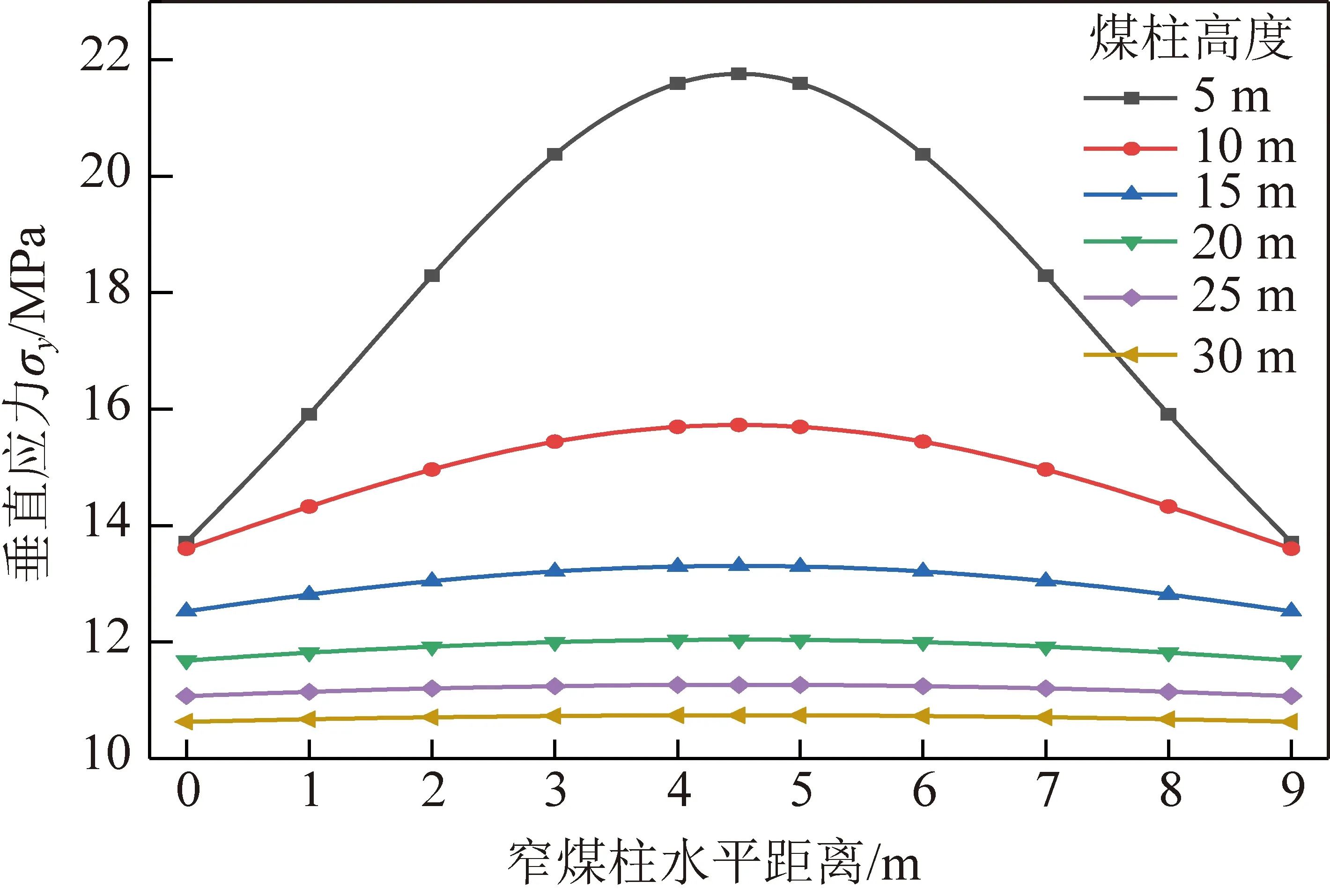

分析窄煤柱内垂直应力随煤柱高度度的变化规律,应力集中系数K为4,煤柱宽度为9 m,垮落带岩层载荷q1为1.45 MPa,煤柱高度取5,10,15,20,25,30 m,代入式(8),计算得到窄煤柱内垂直应力随煤柱高度变化的分布曲线,如图19所示。窄煤柱中部垂直应力随煤柱高度增大急剧减小,当窄煤柱高度大于10 m后,中部垂直应力值明显降低,表明窄煤柱的承载能力较低,极易失稳,在实际生产中需采取一定支护措施提高窄煤柱的稳定性;当窄煤柱高度大于15 m后,煤柱中部与两侧基本处于同一应力值,且大小不断降低,表明此时的窄煤柱整体已失稳,因此在实际生产中,大于15 m的巨厚煤层分层开采不易留设窄煤柱。

图19 窄煤柱垂直应力随煤柱高度变化的分布曲线

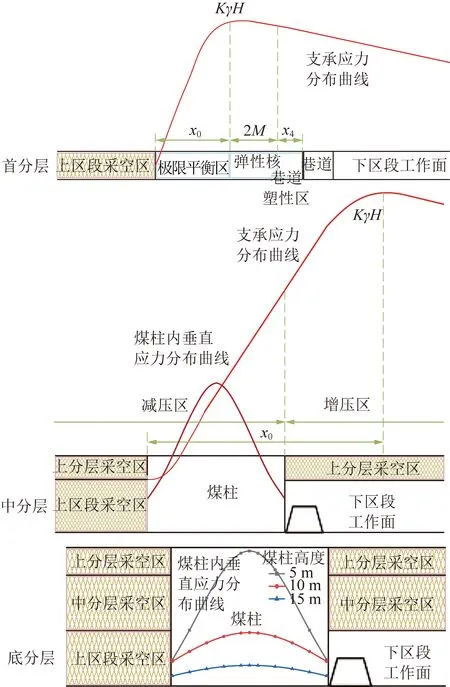

2.4 重叠式分层开采煤柱失稳机理

综合上述分析可知,对于小于15 m的特厚煤层分层开采来说,随着煤柱高度的增大,底分层工作面按常规留设宽煤柱的方法留设宽度至少大于40 m,煤炭损失太大,相反,窄煤柱不仅煤损小,而且合理宽度的窄煤柱内部依然有较大的残余强度,具有一定承载能力。图20为窄煤柱中部垂直应力与覆岩应力集中系数及煤柱高度的关系,窄煤柱中部垂直应力与煤柱高度呈反比关系,与覆岩应力集中系数呈正比关系,在分层开采过程中,煤柱高度虽不断增大,但覆岩应力集中系数有所增大,因此窄煤柱中部的残余强度不会太低;同时,随着煤柱高度的增加,覆岩应力集中系数的影响程度逐步降低,因此,窄煤柱中部残余强度会随着分层次数增多而降低。

图20 窄煤柱中部垂直应力与覆岩应力集中系数及煤柱高度的关系

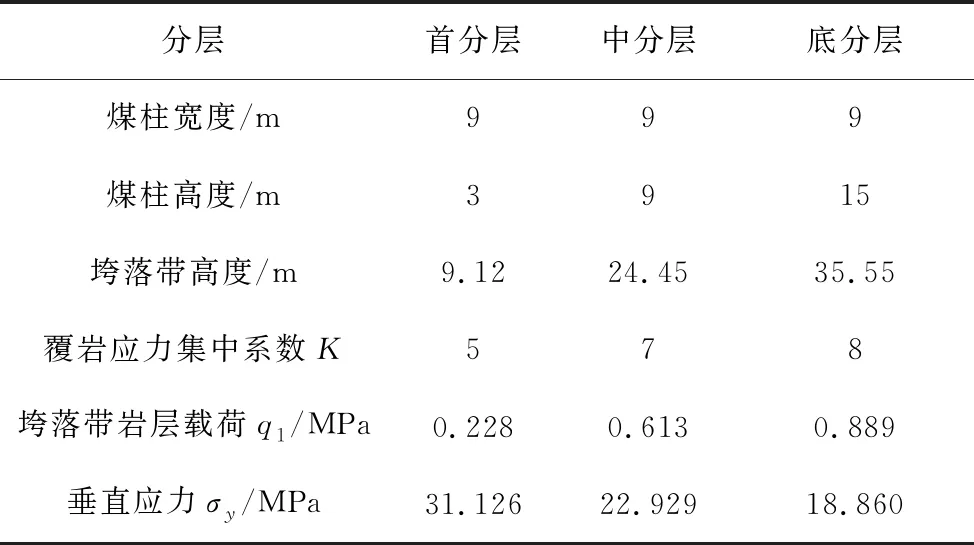

以老公营子煤矿实际工程背景为例进行分析,随着工作面分层次数增大,煤柱高度不断增大,同时根据分层开采覆岩运动规律可知,上覆岩层三带高度不断增大,垮落矸石及形成的岩层结构作用到煤柱上,造成应力集中系数增大。根据文献[24]中分层开采三带计算方法及现场顶板离层仪观测可得到各分层工作面三带高度,结合煤岩赋存条件及物理力学参数代入式(1),(2)和(5)计算得到覆岩应力集中系数,再代入式(8)得到窄煤柱垂直应力,见表1。可以看出,随着分层次数增加,9 m窄煤柱中部垂直应力不断减小,表明其残余强度逐渐降低,同时工作面多次采动影响造成窄煤柱进一步破坏,其实际的残余强度会更低,窄煤柱的自稳能力更差,如不采取有效的控制措施,窄煤柱将发生大变形直至完全丧失承载能力。

表1 不同分层窄煤柱垂直应力状态

3 区段煤柱控制关键技术

3.1 合理区段煤柱尺寸留设

合理尺寸的煤柱不仅能最大限度的减小煤炭损失量,而且可以最大限度减小巷道围岩的维护成本,充分保障工作面的安全高效生产。对于特厚煤层分层开采回采工艺,下分层工作面区段煤柱普遍受到上分层工作面区段煤柱的影响与制约,特别是采用重叠式布置巷道影响更明显,因此,在设计首分层工作面区段煤柱尺寸时就应充分考虑下分层乃至底分层工作面区段煤柱尺寸的留设。如图21所示,为重叠式布置时不同分层区段煤柱合理尺寸所示,根据前述理论分析可知,对于小于15 m的特厚煤层,其底分层工作面留设窄煤柱仍适用,但须通过留设合理的煤柱宽度保证窄煤柱内部有较大的残余强度,因此,重叠式分层开采煤柱尺寸的一般原则为:首分层留设宽煤柱,中、底分层留设窄煤柱。

图21 重叠式布置不同分层区段煤柱合理尺寸示意

具体思路为:首分层按常规宽煤柱留设方法确定煤柱宽度x′,保证在下区段工作面巷道掘进期间,煤柱中部有2倍采高的弹性核;预算中分层工作面侧向支承应力分布范围,合理的巷道位置应避开支承应力峰值布置到极限平衡区内,并尽可能布置在减压区或靠近减压区的位置,同时还须保证中分层下区段工作面回采期间窄煤柱内有较强的残余应力,自我承载能力较强,据此调节x′,得到新的煤柱宽度为x″;将该窄煤柱宽度x″结合底分层工作面实际地质及技术参数代入式(8),验证该宽度下窄煤柱内部残余强度能否保住窄煤柱具有一定自稳能力,在符和中分层煤柱尺寸留设原则的基础上,可适当调大窄煤柱宽度到x‴,提高底分层区段窄煤柱的承载能力,从而最终得到整个特厚煤层分层开采的统一煤柱尺寸。

以老公营子煤矿实际工程背景为例进行分析,埋深H为300 m,C为2.45 MPa,φ为28°,巷帮支护强度Px为0.002 MPa,首分层采高为3 m,掘巷动载产生的应力集中系数取2.5,弹性核内的侧压系数取0.5,由区段煤柱传统留设方法,计算得到合理的煤柱宽度为x′=x0+2M+x1=8.279 m。中分层煤柱高度为9 m,计算得到此时的极限平衡范围为8.497 m,巷道宽度取4 m,此时无法布置在减压区内,只能增大煤柱宽度使巷道避开支承应力峰值,同时可提高下区段工作面回采期间窄煤柱内的残余应力,因此调节煤柱宽度为x″=13~15 m,窄煤柱内残余强度峰值为32.737~35.317 MPa。底分层工作面区段煤柱留设同样宽度时内部残余强度峰值为25.391~27.700 MPa。对比表1可知,中、下分层工作面窄煤柱内的残余强度有所提高,且中分层巷道避开了支承应力峰值区,因此确定老公营子煤矿分层开采工作面合理的煤柱宽度为13~15 m。

3.2 区段煤柱加强支护控制

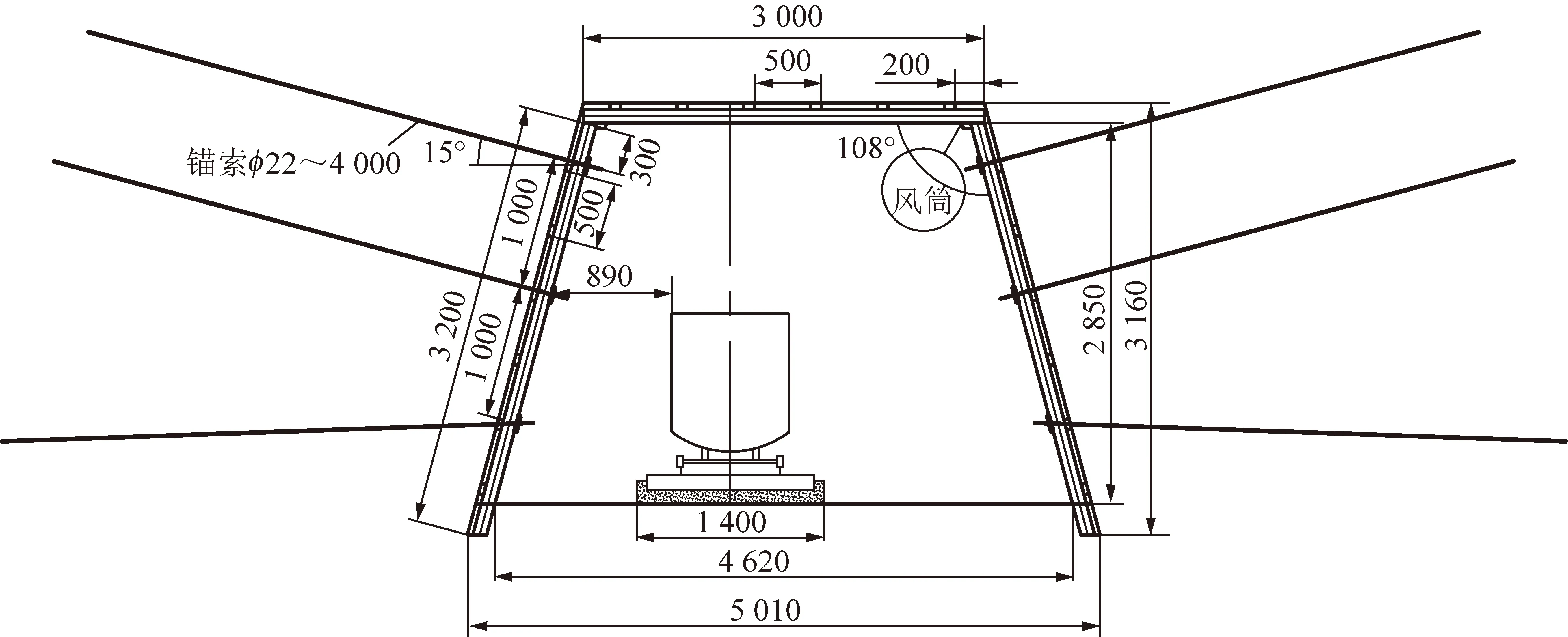

在留设合理煤柱的基础上,基于前述分层开采区段煤柱失稳机理分析可知,要实现中、底分层窄煤柱稳定性控制,最重要的是加强支护窄煤柱内部岩体,提高窄煤柱中部的残余强度,增强自稳能力;其次,须对窄煤柱帮浅部破碎煤体加强支护,特别是梯形巷道窄煤柱帮中下帮及底角处进行加强支护,提高其抗剪切破坏能力,防止在强采动应力下发生失稳[25];最后,须提高梯形巷道顶板及实体煤帮的承载能力,防止窄煤柱上部高应力向支护薄弱位置转移,从而降低对窄煤柱帮的影响程度[26]。据此确定了“初次锚杆网及时主动支护+二次工字钢对棚被动支护及煤柱帮锚索加强支护+三次锚索注浆加强支护”的中、底分层梯形巷道支护措施,施工步骤为:

(1)初始及时支护布置。巷道掘进后进行及时支护,为了使巷道周边浅部围岩整体保持一定完整性,须对两帮及顶板铺设锚网打锚杆。结合矿方现有支护技术,锚杆采用φ20 mm×2 400 mm高强螺纹钢锚杆,间排距均为800 mm×800 mm,预紧力距不得低于150 kN·m,使用1卷Z2360和1卷CK2335锚固,靠近底角及顶角的锚杆均倾斜15°,及时支护时不安设锚索,允许围岩有适量变形,使其先释放一部分变形能,增大次生裂隙发育程度,为三次支护锚索注浆创造条件。

(2)二次支护布置。在巷道变形速率缓慢期进行高强度大刚度的工字钢棚式支架二次支护,根据老公营子煤矿现场监测结果,一般滞后掘进工作面20~40 m进行架棚支护。顶板与两帮各铺设工字钢6排,间距500 mm,然后铺设背板之后进行锚索支护,锚索采用φ22 mm×4 000 mm高强度预应力低松弛钢绞线,使用300 mm×300 mm×14 mm托盘配合长度为800 mm的工字钢给与支架一个反作用力,等效在支架处増加了一些节点,有效的提升了金属支架的承载能力。锚索间排距1 590 mm×2 000 mm,上帮锚索距顶角855 mm,与水平线夹角15°,下帮锚索水平安设,锚索预紧力不得低于120 kN,使用1卷Z2360和1卷CK2335锚固。

(3)三次锚索注浆支护。对于该梯形巷道的地质条件来说,煤层及顶底板岩石强度较低,巷道两帮将产生较大变形量,仅靠棚式支架无法支撑住,同时顶部围岩应力施加在顶梁上,而顶梁通过棚腿又传给底板,在底板不支护的情况下,势必会出现底臌现象,因此在二次支护后,应进行锚索注浆三次支护。支护时间选在二次支护后巷道两帮进一步变形压紧背板后,即刚受采动应力影响后不久,但应赶在工作面超前支承应力影响之前,此时巷道次生裂隙较发育,注浆效果好,且避免了采动影响带来的两帮大变形对工字钢支架的损伤破坏以及底臌,因此超前工作面100~120 m开始注浆支护。在注浆前,要对巷道未喷射混凝土段和喷层开裂处进行喷射混凝土封闭,喷浆所用水泥采用标号 325 矿渣硅酸盐水泥,混凝土强度为C20。注浆材料选用标号425普通硅酸盐水泥,水玻璃按1 m3水泥浆需水玻璃量为28.66 L计算,水玻璃密度取1.4 t/m3。在巷道中部钻孔,钻孔排距2 000 mm,深孔注浆采用φ21.6 mm×5 000 mm长的注浆锚索,首先将注浆锚索打入围岩,其后进行深部注浆,一般深孔注浆压力施工中控制在3~4 MPa,注浆时间约为 20 min,浆液扩散半径为1.5~2.0 m,注浆进浆量大时,需加大注浆浓度,结束后及时封孔以防浆液泄露。倾斜15°钻孔可使锚索打到底板,而浆液扩散范围可扩散到应力集中程度大的下帮和底板部位,通过改善注浆加固区域内围岩力学参数并增强松散煤体整体性,从而提高窄煤柱内部的残余强度,使两帮及底板围岩从对工字钢支架的载荷施加体转变为共同作用的承载体。

综合上述,得到最终中、底分层开采梯形巷道联合支护方案如图22所示。

图22 中、底分层开采梯形巷道联合支护方案

4 工程应用

根据表1理论计算所得数据可知,目前老公营子煤矿底分层工作面9 m窄煤柱内垂直应力为18.86 MPa,但进过多次采动影响,实际的残余强度会比之低很多,因此对于后续未开采的特厚煤层分层工作面建议留设13~15 m的窄煤柱。对Ⅰ05(8)3工作面进行现场工业性试验,煤柱宽度依然为9 m,采用“及时主动+二次被动+三次关键部位锚索注浆加强支护”的围岩控制方案,选择轨道平巷进行位移实测,在工作面回采期间,巷道两帮最大位移量不超过80 mm,且端头顶板在木支柱支护的条件下最大位移量不超过50 mm,巷道中部未受工作面超前支承应力的影响,整体变形量很小,巷道表面平整,完全不影响工作面正常回采,无需进行返修,支护效果如图23所示。

5 结 论

(1)特厚煤层中、底分层工作面回采时,巨厚直接顶易形成“低位短悬臂梁、砌体梁及高位弯曲下沉带”的覆岩结构,各岩体结构载荷向下传递造成中、底分层工作面区段煤柱覆岩应力集中程度增大。

(2)宽煤柱内垂直应力与水平应力峰值随覆岩应力集中系数K增大而增大,煤柱高度对峰值大小影响很小;宽煤柱极限平衡区随覆岩应力集中系数K及煤柱高度的增大而增大;切应力随K增大呈先减小后增大,最后趋于平稳的趋势,当K>6时,煤体内开始出现拉应力,当K> 8时,0~7 m内均为拉应力,煤柱帮失稳。

(3)窄煤柱中部垂直应力峰值随覆岩应力集中系数K增大而增大,其内部有较强承载能力,随着应力集中程度增大,当中部垂直应力大于煤体极限载荷强度时窄煤柱将失稳;窄煤柱中部垂直应力随煤柱宽度增大而增大,但增长速率逐渐变小,表明窄煤柱宽度达到一阈值后垂直应力不会继续增大。

(4)窄煤柱中部垂直应力随煤柱高度增大急剧减小,当窄煤柱高度大于10 m后,中部垂直应力值明显降低,表明窄煤柱的承载能力降低,易失稳,在实际生产中需采取一定支护措施提高窄煤柱的稳定性;当窄煤柱高度大于15 m后,煤柱中部与两侧基本处于同一应力值,且大小不断降低,表明窄煤柱整体已失稳,因此实际生产中,大于15 m的巨厚煤层开采不易留设窄煤柱。

(5)针对15 m特厚煤层重叠式分层开采,给出中、底分层工作面留设合理区段窄煤柱尺寸的思路,并提出“及时主动+二次被动+三次关键部位锚索注浆加强支护”的中、底分层工作面梯形巷道围岩控制方案,现场应用效果明显。