卸载条件下逆冲断层滑移实验研究

张宁博,单仁亮,赵善坤,李一哲,赵 阳,王 寅,秦 凯

(1.中国矿业大学(北京) 力学与建筑工程学院,北京 100083;2.煤炭科学技术研究院有限公司 安全分院,北京 100013;3.煤炭科学研究总院 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013;4.北京市煤矿安全工程技术研究中心,北京 100013)

断层是地下岩土体中普遍赋存的一种地质构造,当工程施工遇到断层构造时,断层的失稳往往会导致动力灾害,该灾害在非煤矿山或隧道领域通常表现为滑移型岩爆[1],而在煤矿领域则被称为断层型冲击地压[2]。断层对于冲击地压的诱发作用至关重要,近几年发生的龙郓煤矿“10·20”、红阳三矿“11·11”等冲击地压事故均与断层的失稳有着密切的关系。

基于以往研究和工程分析,笔者认为根据诱发原因,断层冲击地压可细分为2种类型:一是断层活化型,二是断层煤柱失稳型。前者是由断层活化释放能量并传播至采掘围岩,造成的围岩失稳[3],后者是采掘活动使得工作面前方断层煤柱不断减小,造成煤柱承载能力降低而发生失稳[4-5]。笔者通过实验手段,仅针对第1种断层活化型冲击地压的诱发过程展开研究。通过文献调研,在矿山领域学者们针对采动诱发断层失稳问题,展开了大量研究。如李振雷等[4]认为断层解锁有上行和下行2种模式,小倾角易上行解锁,大倾角易下行解锁;蔡武等[6]认为动载扰动造成的断层超低摩擦效应导致断层活化,断层活化激发动载荷及断层煤柱高静载叠加诱发了冲击地压;齐庆新等[7]试图用黏滑解释断层冲击地压发生过程;张宁博等[8]对动静载作用下断层的动力学响应规律进行了分析,提出了断层活化的多滑块-弹簧模型,认为断层活化是局部到整体的联动失稳;殷有泉等[9]认为断层活化是一种位移极值点型失稳,并伴有力的突降;李志华等[10]提出断层活化有稳态和非稳态2种模式;赵毅鑫、王涛等[11-12]分析了断层面库仑应力的变化规律,认为工作面煤体失效是断层活化的主要原因。另外,在地震领域,学者们对断层稳定性问题研究较多,研究成果对矿山领域中断层诱发的灾害具有很好的借鉴意义。其中在断层稳定性试验方面,黄元敏等[13]研究了应力扰动对断层滑动的影响,发现正应力扰动影响较剪应力大。马瑾、郭彦双等[14-16]研究了拐折断层、平直断层多物理场的演化规律及亚失稳过程。

虽然上述文献取得了丰富的成果,但笔者认为,与地震研究中断层加载导致失稳不同,采矿活动将引起断层系统水平荷载的减小,即水平方向上为卸载过程,在实验室条件下应采用单侧卸载应力路径进行模拟。因此,笔者基于采动逆冲断层的受力特点,研究单侧卸载条件下逆冲断层活化过程中的多物理场变化规律,并对失稳瞬态过程进行重点分析,探讨逆冲断层的失稳机理。

1 实验背景

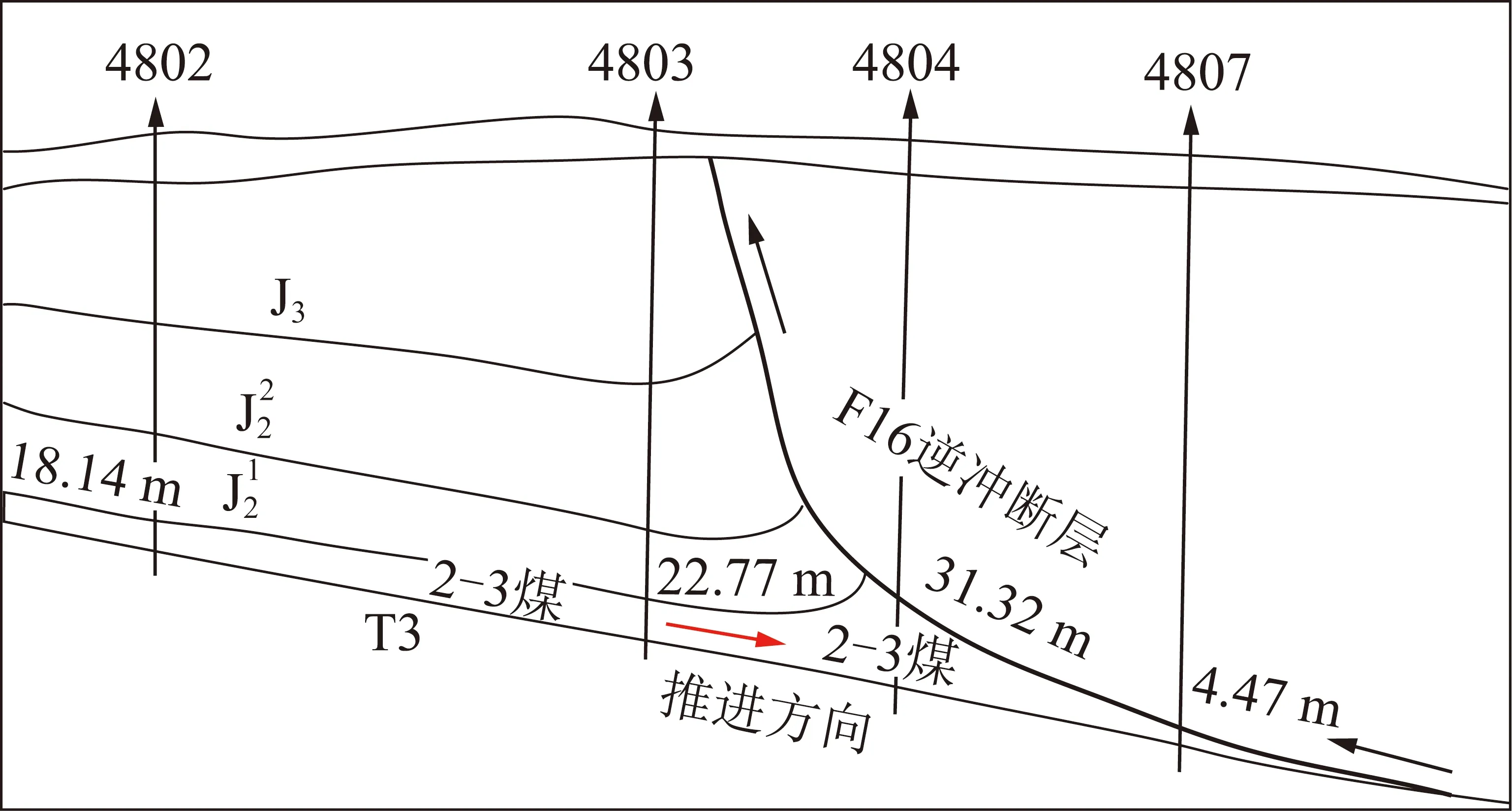

河南义马矿区下属5座矿井为典型的断层构造型冲击地压矿井。据不完全统计,受F16逆冲断层构造控制,义马矿区历史开采过程中曾发生100多次冲击地压,且92.5%的冲击地压地点距离F16断层小于1 km。F16逆冲断层走向为近东西,倾向为南略偏东,断层面上陡下缓,倾角为15°~75°,落差为50~500 m。断层两侧地层从上至下依次为:侏罗系上统J3(主要为巨厚的杂色粗砾岩,厚度在400 m左右)、中侏罗统J2(东部以砾岩为主,西部以紫红色粉砂岩、泥岩为主)和三叠系谭庄组T3(顶部以泥岩为主、中上部以石英砂岩为主、下部以泥岩、石英砂岩为主)。F16逆冲断层剖面如图1所示,其中,4802,4803,4804,4807为钻孔编号。

图1 F16断层剖面

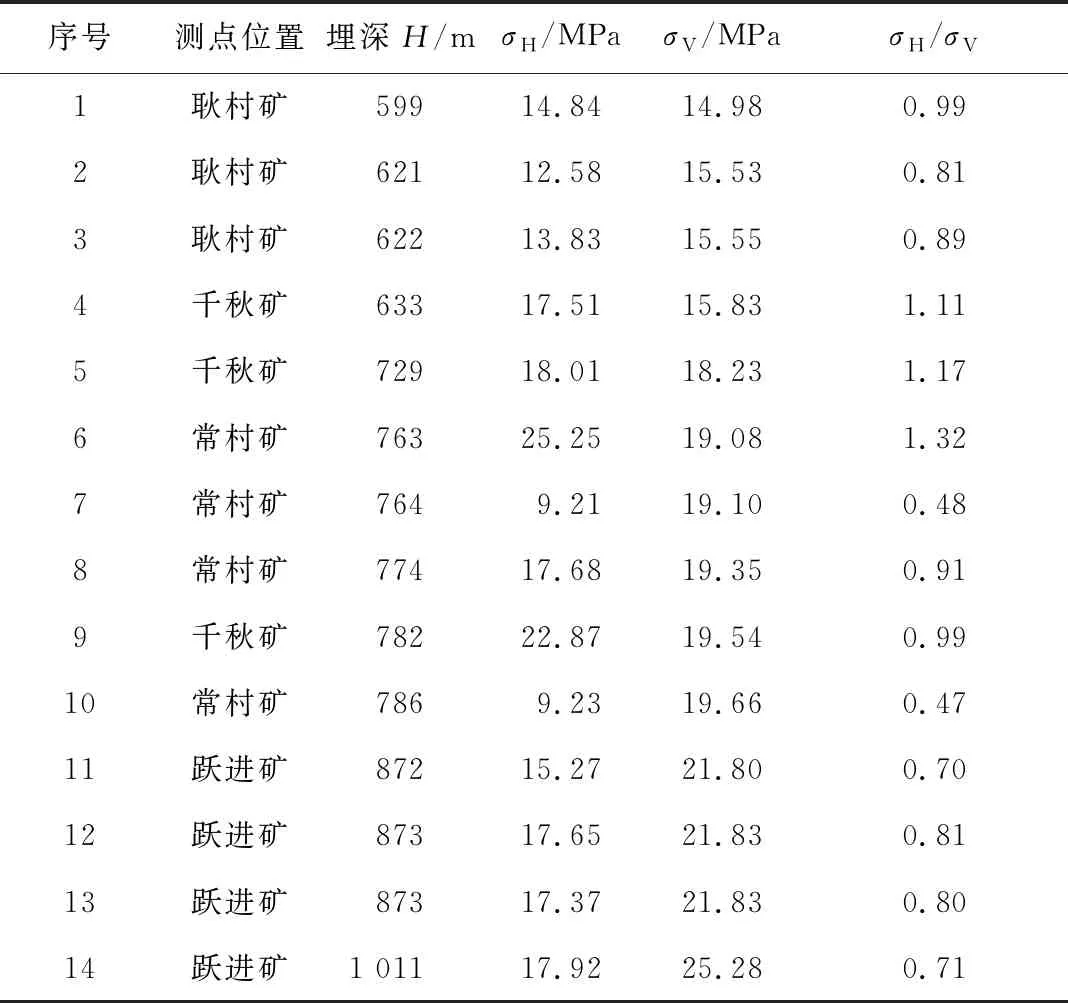

地应力是煤矿井下动力灾害的根本作用力,对F16断层运动有着重要的影响。义马矿区地应力情况见表1[17]。由表1可知,对于800 m以浅区域,大部分测点(去掉8,10号异常测点)的最大水平主应力σH相对较高,最大值达到25.25 MPa,与垂直应力σH比值最大为1.32,可见800 m以浅区域水平应力对断层活动的影响是不容忽视的、甚至是起主导作用的;对于800 m以深区域,所有测点水平应力均小于垂直应力,可见在深部区域垂直应力占据主导优势,水平应力对断层活动的影响相对浅部有所减弱。

表1 义马矿区地应力情况

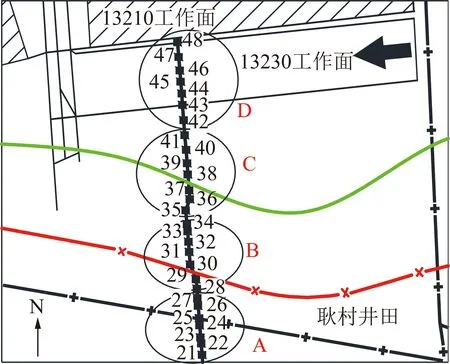

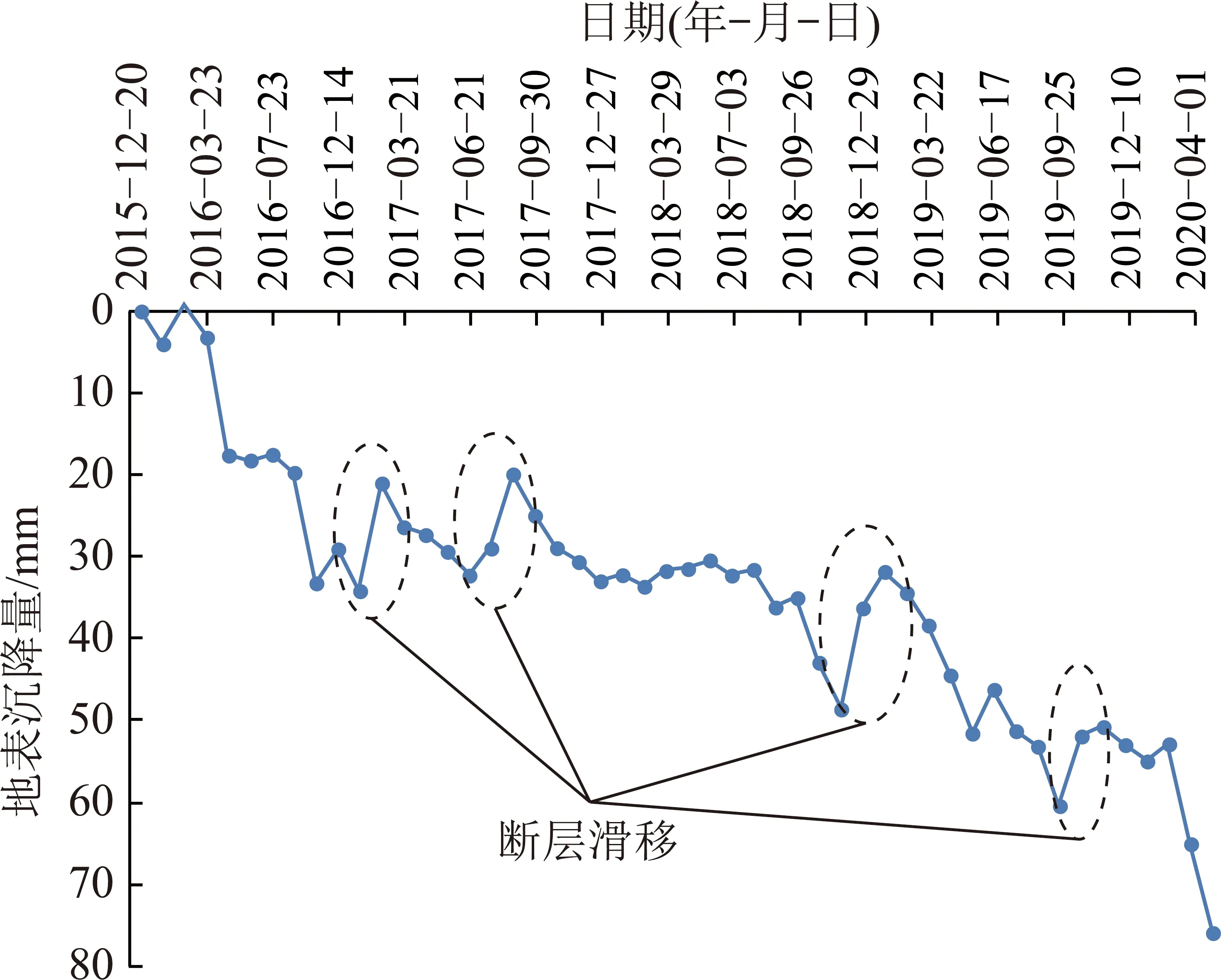

F16断层处于较高的水平构造应力环境,同时受到各矿井开采扰动的影响,2者的叠加作用使得F16断层频繁活化[18]。如图2所示,在耿村井田地表、F16断层线两侧分别布置28个测点,用以观测地表沉降情况,图2中绿线为断层地表出露线,红线为断层井下推测走势线,在28个测点中,21~37号测点位于断层上盘,38~48号测点位于断层下盘。地表沉降的观测时间为2016-03-23—2020-04-01,图3为27号测点地表沉降量的变化曲线,从图3可以看出,随着煤层开采,位于断层上盘27号测点的沉降量并非呈单调增大的变化趋势,该测点在下降过程中出现了多次“突跳”,例如在2017-01-11(13.15 mm),2017-06-21(12.35 mm),2018-11-22(16.80 mm)和2019-09-25(9.65 mm)曲线分别出现了4次“突跳”,即断层活化。若上述断层活化仅仅是由构造应力推覆作用引起,则活化的周期应至少为数10年,但现场监测周期仅为4 a,因此推断上述断层滑移应为水平构造应力和开采卸荷效应共同作用的结果,且后者起主控作用。

图2 地表测点与F16断层相对位置

图3 27号测点沉降量变化曲线

断层活化是煤矿安全研究中应重点关注的一个问题,而断层活化是否诱发井下灾害却是另外一个问题。2010-08-11,跃进煤矿25110工作面回采至距开切眼20 m时发生冲击地压事故,工作面运输巷480.0~842.8 m段合计362.8 m受到冲击,巷道严重损坏,底臌量为1.4~2.4 m,上帮鼓出量最大为2.02 m,此次事故发生时微震监测能量高达9×107J,事故发生时的回采情况如图4所示。而在事故发生前19和5 d,即2010-07-23和2010-08-06,微震系统分别在F16断层附近监测到2次大能量微震事件,其能量分别为4.3×107J和3.68×107J,与F16断层的水平间距分别为54和15 m。2次事件的z坐标分别为-385和-228 m,根据F16断层附近煤层z坐标为-460 m左右,推测震源应位于煤层上方的断层处。因此,可以判定该事故前F16断层处于活化状态,其突然错动应是导致“8·11”冲击地压事故的直接诱因。

3 实验方案

基于第2节分析,逆冲断层滑移对于煤矿动力灾害形成至关重要,故有必要采用实验室手段,研究逆冲断层卸载条件下的滑移机理。

3.1 试 样

断层实验采用的试样岩性为砂岩。试样为长方体,尺寸为300 mm×200 mm×50 mm,如图5所示,沿对角线预切一条倾斜断层,断层倾角为32°,断层线OO′长度为312 mm。试样4个直角进行倒角处理,以避免承压板相互推挤,处理后倒角斜长为49.5 mm。

试验前,试样断层两交界面须进行研磨处理,以保证其良好接触。

3.2 加卸载方案

实验采用的加载系统为中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室的平卧式双轴电液伺服压力试验机,采样频率为10 kHz,实验加卸载过程为:① 为调节断层两接触面的适应性,分别进行一次加载测试实验和一次卸载测试实验,使得断层面能够很好地接触,消除干扰因素,以保证正式实验效果;② 根据逆冲断层应力状态,x向以112.5 kg/s速度加载至14 250 kg,同时y向以50 kg/s速度加载至6 333 kg,并保持稳定,此时试样x方向应力为9.31 MPa,y方向应力为6.21 MPa,2者比值为1.50;③ 保持y方向负荷不变,x方向以0.5 μm/s的速度进行单侧卸载,直至断层发生失稳为止。

3.3 监测方案

实验所采用的监测系统主要包括数字散斑位移监测系统、应变数据采集系统和声发射监测系统,如图6所示。各系统监测设备及方法如下:

数字散斑位移监测系统。采用FastcanSA2-C3型高速摄像对实验所用试样的表面进行图像采集,采样频率设置为1 000 Hz,图片分辨率为2 048 Pixel×256 Pixel,采样间隔为1 ms,观测时窗为873.4 ms。同时利用C-600高亮度白光LED光源对试样进行补光。高速摄像触发采用与声发射系统联动控制,即当声发射采集到断层滑移信号时,自动触发相机储存照片,可存储该信号达到探头前后约8 s的所有图像。

实验前,需要对试样的观测面进行预处理,以布置散斑,散斑颗粒尺寸为4 Pixel。实际观测范围为断层线两侧61.44 cm×7.68 cm区域,标定后试样表面分辨率为30 μm/Pixel。对存储的散斑图像采用VIC-2D软件进行数字图像处理,以获得断层失稳前后位移的瞬态演化过程。

应变数据采集系统:为不影响观测,10组应变片贴于试样背面,编号分别为S1~S10(图5),并沿断层线等距布置,间距为31.2 mm。每组应变片包含3个应变片,1个与断层线垂直(A片),另外2个分布于其两侧(B片和C片),并与中间应变片成45°夹角。其中A片按顺序依次编号为S1-2,S2-2,…,S10-2,B片按顺序依次编号为S1-1,S2-1,…,S10-1,C片按顺序依次编号为S1-3,S2-3,…,S10-3。应变片的灵敏系数为2.08±1%,应变分辨精度为1.0×10-6,系统的应变采样频率为1 000 Hz。

声发射监测系统:采用DS5-8B型全波形声发射采集系统监测实验过程中断层滑移信号。在试样正面、断层两侧,分别布置2个声发射探头(图6),实验设置的采样速率为500 kHz,采样精度为16 bit,采样点间隔为2 μs。

4 实验结果与分析

4.1 单侧卸载逆冲断层失稳的差应力“突跳”

根据实验方案,为模拟煤层开采引起的卸载效应,在断层初始应力平衡状态下,实施x方向卸载,其中断层下盘为主动盘,上盘为被动盘。为便于分析断层的稳定性,采用差应力(σx-σy)描述断层所承受的外界载荷,得到断层失稳前后一段时间内(0~120 s)差应力(σx-σy)随时间的变化曲线如图7所示。断层卸载过程中发生一次主应力轴的转换,即由x向变为y向。随着差应力的减小,促使断层相对滑移的y向驱动力相对增大,差应力减小速率,呈先增大后降低的变化趋势:当主应力轴为x轴时,差应力以0.110 3 MPa/s的速率减小;当主应力轴转换为y轴时,差应力以0.114 5 MPa/s的速率减小;当卸载至44.3 s左右时,差应力减小速率逐渐放缓,并在85.4 s左右时差应力发生“突跳”,断层发生失稳。

图7 差应力-时间曲线

从图7失稳阶段的放大图可知,断层失稳并不是一蹴而就,而是持续10 s左右,失稳过程发生多次“突跳”,并逐渐衰减直至滑移停止。统计失稳过程中A~G共6个波峰波谷的差应力及差应力“突跳”量,见表2。

表2 断层失稳瞬间的应力“突跳”

实验中监测到的这次失稳共有3次“突增”、3次“突降”变化,即1次失稳过程包含3次小的滑移,其中以第1次滑移“A—B—C”为主,差应力“突跳”量最大,达到0.36 MPa。第2次滑移过程“C—D—E”的差应力“突跳”量,比第1次降低了86%,为0.05 MPa。第3次滑移过程“E—F—G”差应力“突跳”量为0.05 MPa,与第2次相同,但该阶段在差应力降低过程,即“F—G”段“突跳”值比第2次滑移的“D—E”段要小,为0.02 MPa。

4.2 逆冲断层卸载失稳的位移场时空演化特征

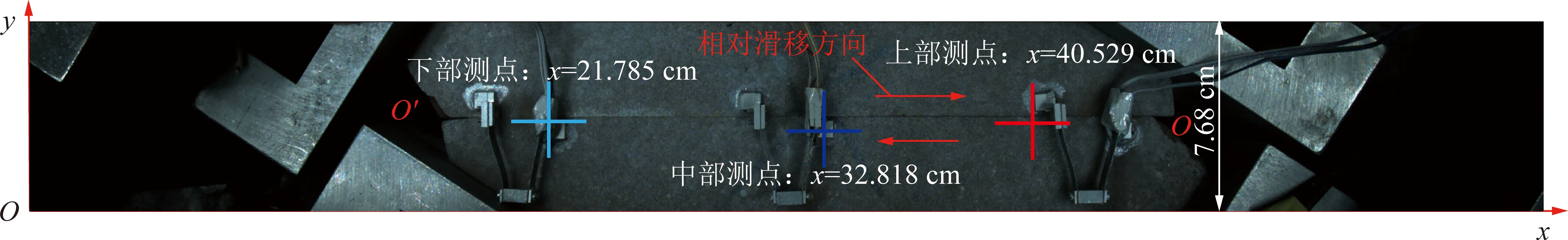

该实验采用数字散斑位移监测系统对断层表面的位移场时空演化特征进行实时监测,数字散斑系统的优势在于,它可将每个像素作为虚拟监测点,对该像素在实验过程中的速度场、加速度场等进行记录。为研究断层上(近O点)、中、下(近O′点)3个不同区域在失稳过程中的位移场变化规律,在断层下盘选取3个典型测点进行监测,如图8所示。以图8左下角为坐标原点,其中断层下部测点坐标为x=21.785 cm,中部测点坐标为x=32.818 cm,上部测点坐标为x=40.529 cm,上、中、下3个测点间距分别为7.711 cm和11.033 cm。

图8 断层不同区域的位移测点布置

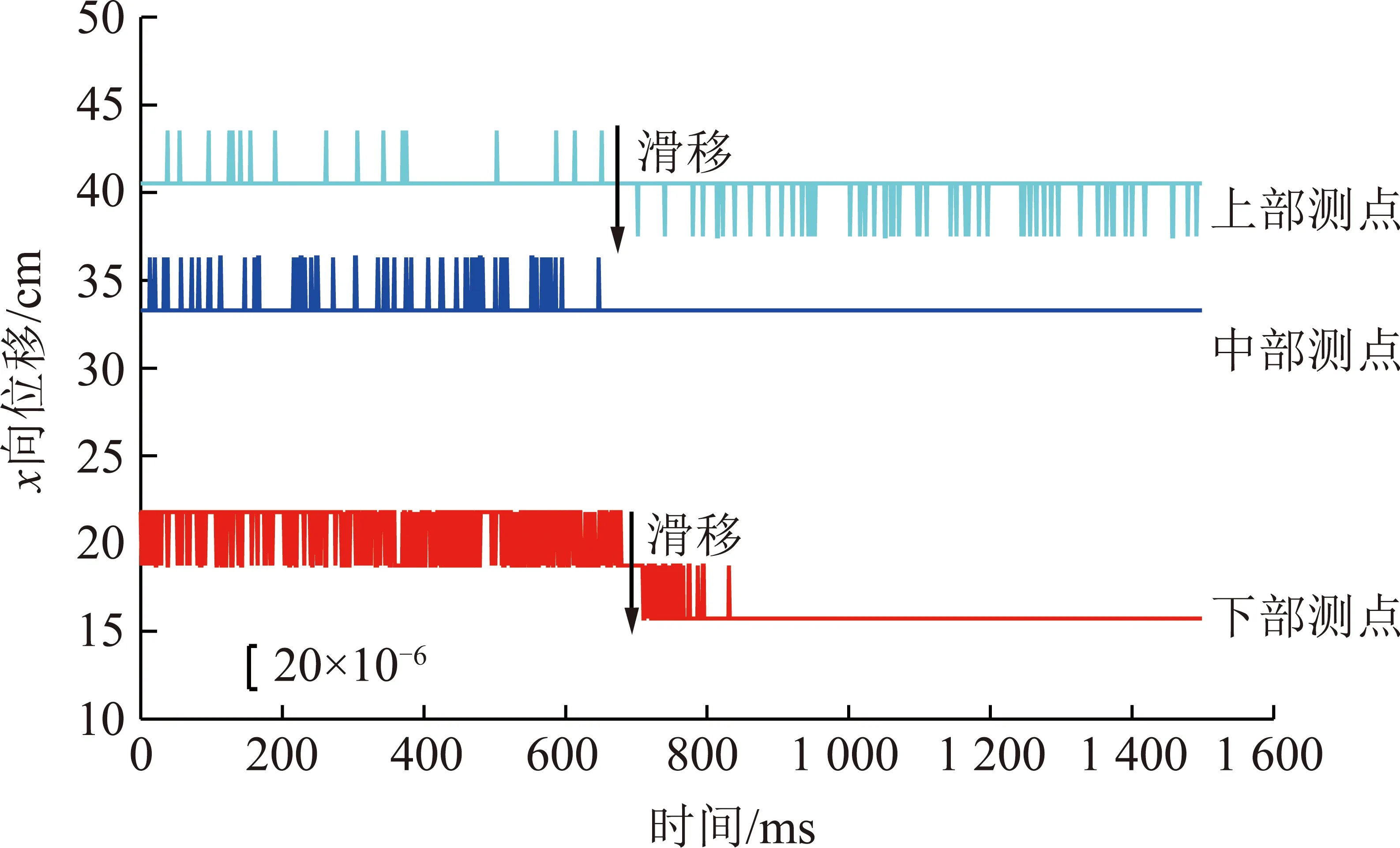

x方向的位移与断层稳定性密切相关,选取断层失稳前后1 500 ms内的图像进行位移场分析,得到该时间段内3个不同区域x向位移的变化情况,如图9所示。实验中断层失稳时的x向位移大小为微米级别,即约几十微米,而单个像素大小为30 μm。故由于精度限制,位移变化并不是连续的,而是点的震动曲线。由图9可知,断层在800~900 ms发生错动,上、中、下3个测点依次滑移,同时断层滑移前上、中、下3点的前兆响应及滑移释放能量对3点x向位移的扰动效应具有显著差异:下部测点滑移位移约为60 μm,中部和上部测点滑移位移为30~60 μm,下部测点滑移显著大于中部和上部(该结论可根据剪应变曲线得到进一步验证)。断层失稳前,对于测点活跃度(即单位时间内测点的震动频次),下部>中部>上部。断层失稳后,中部测点首先归于平静、震动消失,下部测点发生“二次滑移”然后归于平静,上部测点继续保持震动。

图9 断层不同区域的x向位移变化

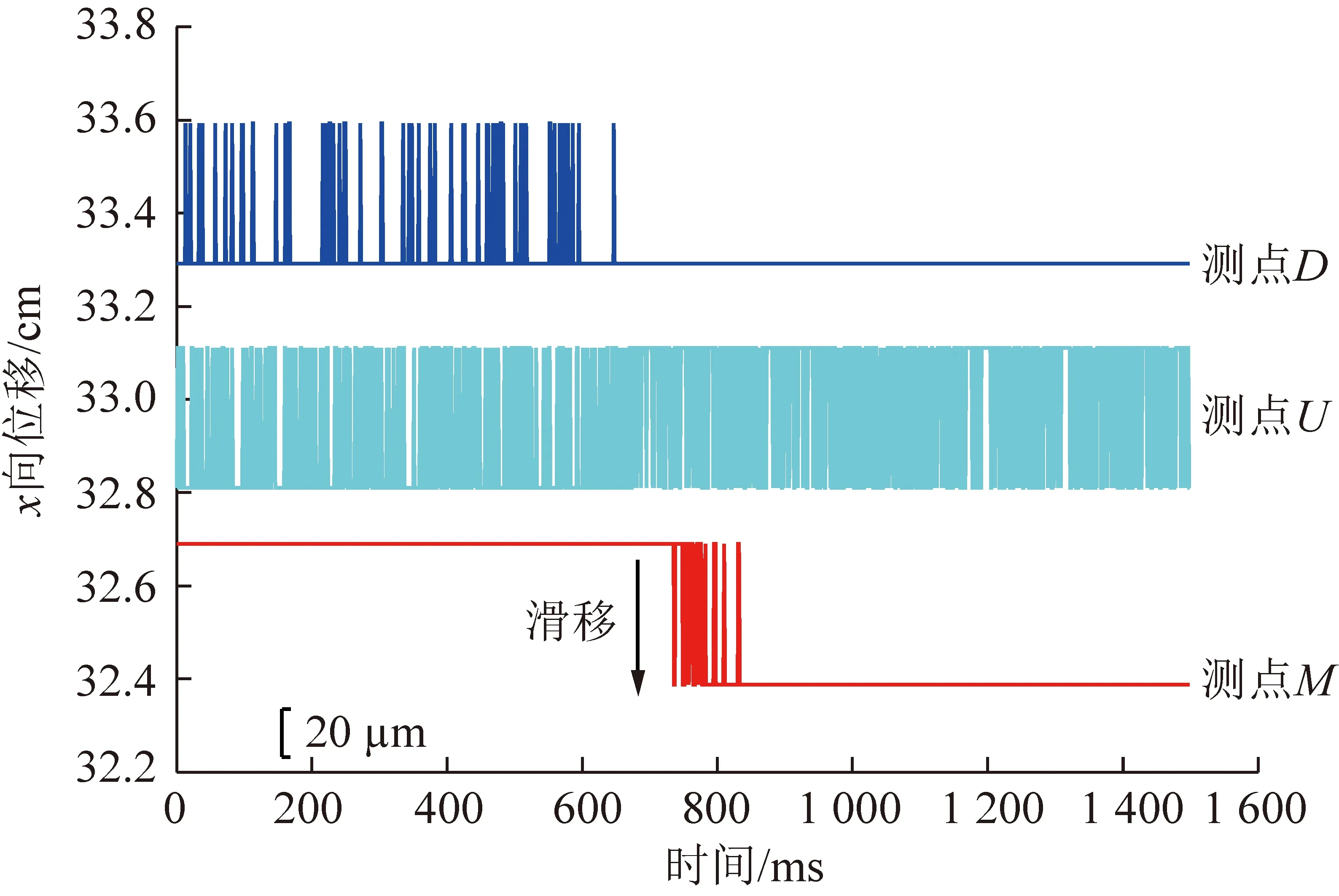

为研究断层上盘、下盘位移场的分布特征,选取断层中部3个监测点,记录断层失稳前后x向位移的变化情况,测点布置如图10所示。上盘测点U距离断层0.144 2 cm,下盘测点D距离断层0.157 0 cm,同时为了研究断层面附近剪切应变对x向位移的影响,选取远离断层面的下盘另一测点M进行对比分析,其与断层距离为0.578 6 cm。

图10 断层中部测点布置

根据数字散斑系统记录数据,得到断层中部3个测点的x向位移变化曲线如图11所示。由图11可知,断层上盘(测点U)主要受剪切应力的影响,使得断层一直处于震动状态,受断层滑移影响较小;断层下盘(测点D)在853 ms时发生滑移,能量得到释放,滑移后震动立即停止;断层下盘远场(测点M)在760 ms左右时发生滑移,并持续震动了94 ms。

图11 断层中部区域的x向位移变化

4.3 逆冲断层失稳的变形场时空演化规律

根据粘贴在断层下盘紧邻断层面的10组应变片的监测数据,可得断层滑移过程中断层附近围岩变形场的时空演化特性。

为便于分析断层稳定状态,采用与断层面垂直的法向应变和剪切应变进行分析,因此需要对测点测得的应变张量进行分解。根据文献[19],断层上一点的平面应变张量可分解为垂直于断层面的法向应变分量ε和平行断层面的剪切应变分量γ。该实验中应变片由A片、B片和C片组成(图5),其中A片与断层垂直,B片、C片分置于A片的两侧,并与A片成45°夹角。因此有

(1)

式中,ε1和ε2为平面测点的最大主应变和最小主应变;φ为断层法线与最大主应变之间的夹角;εA,εB,εC分别为应变片A,B和C测得的应变值。

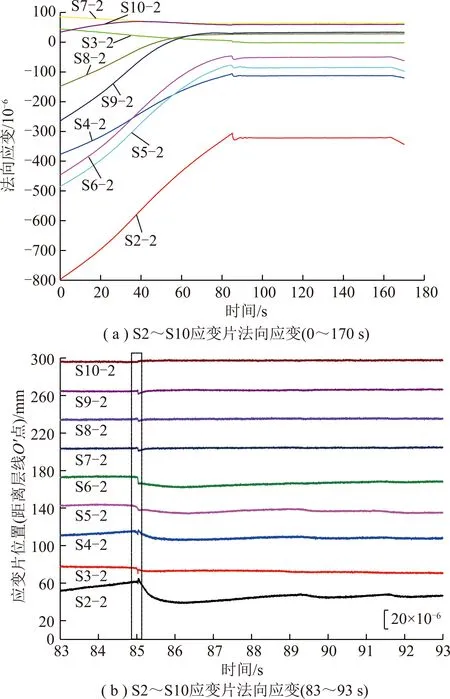

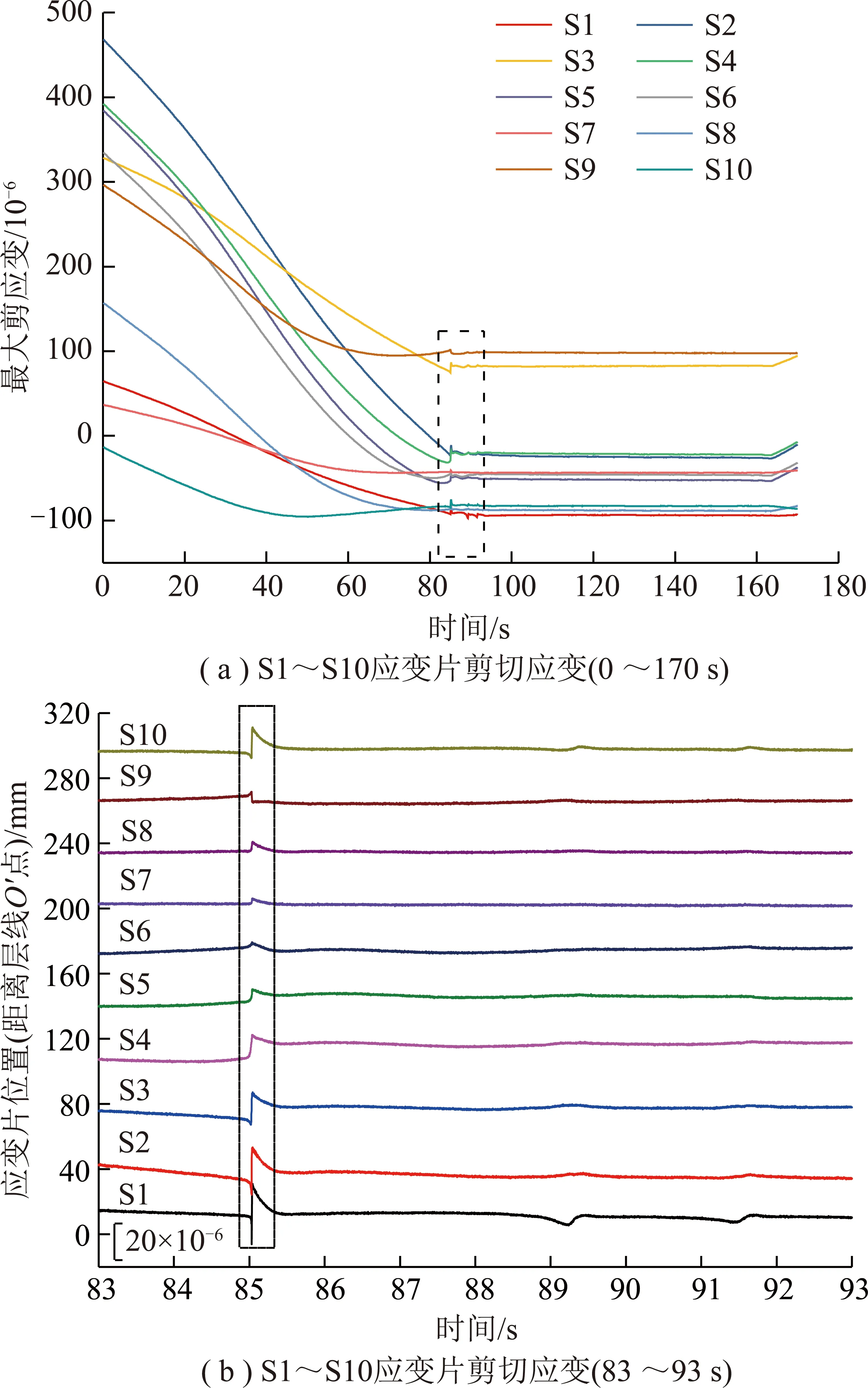

根据式(1)可计算获得各个测点附近断层岩体的法向应变和剪切应变(其中监测法向应变的应变片S1-2损坏,数据处理时不予考虑),断层卸载过程中各应变量变化情况如图12(a)和13(a)所示。按照每个应变片在断层线上分布位置(坐标起点为图5中O′点),计算各点应变增量,得到断层失稳前后一段时间内(83~93 s)的变形场演化情况如图12(b)和13(b)所示,其中对于法向应变,张拉应变为正,压缩应变为负;对于剪切应变,右旋剪切为正,左旋剪切为负;比例尺20×10-6为应变曲线上下变化的尺度。

图12 断层法向应变和应变增量变化曲线

由图12(a)可知,S3-2,S7-2,S10-2三个应变片法向应变为正值,即以张拉应变为主,其余应变片法向应变均为负值,即以压缩应变为主。随着x轴卸载,x轴在垂直于断层方向上的应力分量逐渐减小,而y轴在垂直于断层方向上的应力分量不变,使得断层法向应力逐渐减小。因此总体上看,大部分应变片的法向应变均呈先减小后“突变波动”再稳定的变化趋势。其中在85 s左右,断层发生滑移,断层附近岩体弹性能量释放,法向应变发生“突跳”,其中断层下部近O′端S2-2应变片“突跳”变化量最大,为22.179×10-6,其次为中部测点S4-2,S5-2和S6-2,S3-2应变片在断层失稳瞬间的“突跳”变化不明显;而断层上部近O端应变片(包括S7-2~S10-2)的法向应变几乎无“突跳”现象。可见,断层错动瞬间,下部和中部出现明显的压缩弹性能量释放,“黏滑”现象显著,而上部释放能量较小,应变几乎无变化。

按照每个应变片在断层上的位置(以断层O′点为坐标原点),将断层失稳前后10 s(83~93 s)法向应变增量(相对于83 s应变值)绘制成图12(b),其中曲线应变值纵向变化尺度为20×10-6。从图12(b)中可知,断层失稳前下部应变增量变化比上部大,多数应变片法向应变增量呈先增大后减小的变化趋势,说明能量有一个先积聚后释放的过程。其中S2-2应变片应变增量在断层失稳前增加幅度最大,为17.872×10-6,失稳后下降幅度也最大。同时,S2-2,S3-2,S4-2应变片在断层失稳瞬间,应变增量是先突降后突增再逐渐降低,S10-2应变片为逐渐增大变化趋势,其余应变片为先突降后逐渐降低。由此可知,断层下部能量首先释放然后迅速恢复,即一次黏滑过程,断层其他部位受下部震源扰动影响,应变突降量值大幅降低,释放能量也较少。

图13为S1~S10剪切应变及其增量的变化曲线。根据图13(a)可知,在断层x向卸载过程中,断层面剪切应变总体上呈逐渐减小、突变然后稳定的变化趋势,应变片初始剪切应变均为正值,即顺时针方向、右旋剪切,而断层的滑移方向为顺时针,断层应变场与断层滑移方向一致。根据断层线上各应变片剪切增量变化曲线13(b)可知,在断层失稳瞬间,S1,S2,S3和S10应变片剪应力增量变化趋势为先突降、后突增再逐渐降低,而其余应变片剪应变增量变化趋势为先突增后逐渐降低。由图13(b)可知,断层两端剪应变变化最为显著,最大变化量达36.993×10-6(S1),且下部变化量显著大于上部,而中部由于闭锁效应,剪应变增量变化最小。因此,断层下部为能量的主要积聚和释放点,是断层的主动失稳部位(即震源),而中部和上部主要受下部扰动后发生从动。

图13 断层剪切应变和应变增量变化曲线

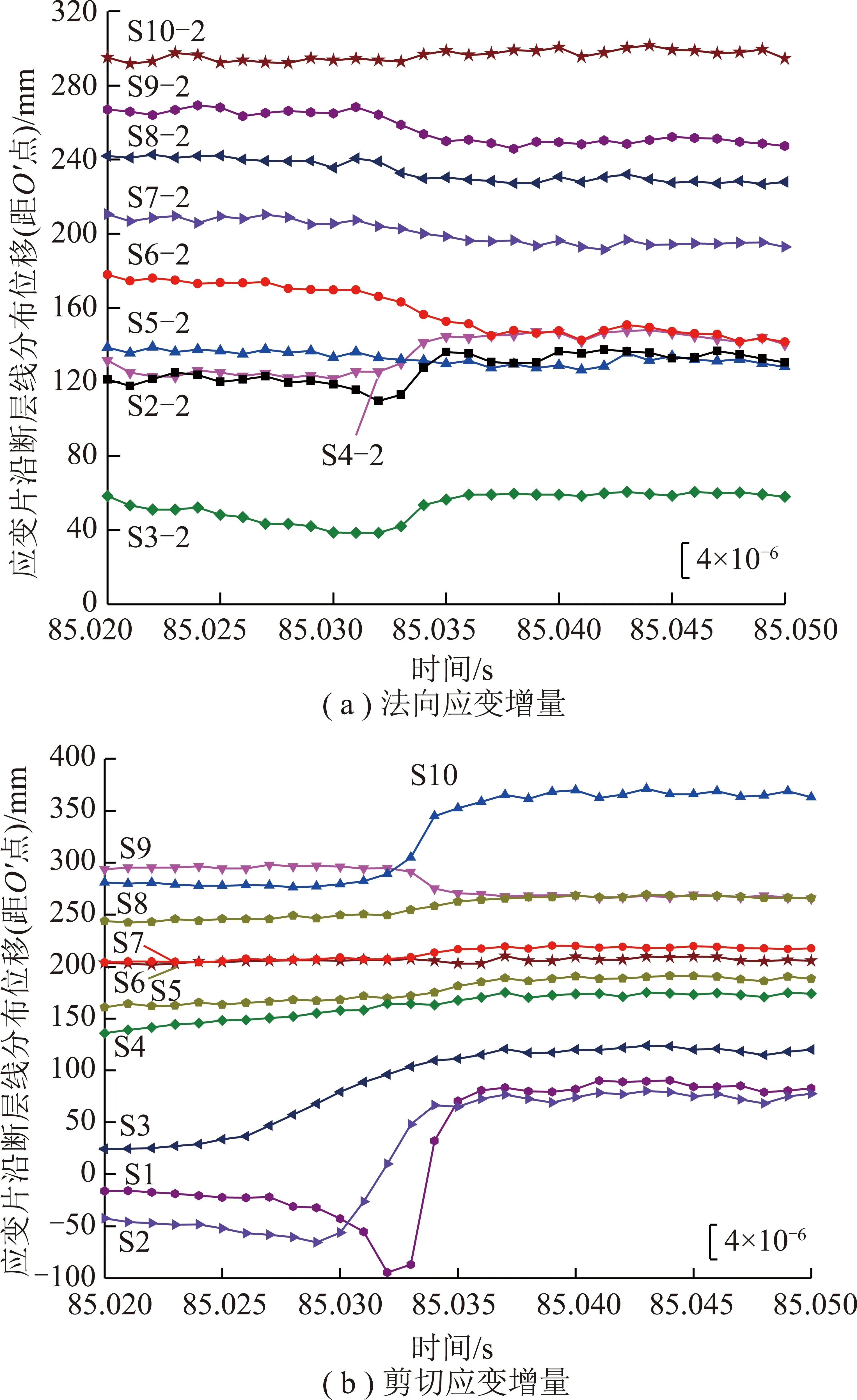

将断层失稳瞬间的时间尺度进一步放大至30 ms内,即85.02~85.05 s,得到断层不同位置应变片的法向应变增量和剪切应变增量的变化情况如图14所示(其中S1-2应变片实验过程中损坏、其监测数据不予考虑)。由图14可知,断层滑移基本在85.030 s 时开始,在85.035 s结束,持续时间约为5 ms,滑移瞬间剪应变增量比法向应变增量变化显著。法向应变增量变化较大区域主要为断层下端,而断层中部和上部相对较小,可以推测断层下端解锁效应要大一些;剪切应变增量在断层上端和下端变化较大,中部区域明显较小,可能是由于断层两端剪切滑移较显著,失稳过程对其应变场影响较大。

图14 断层失稳瞬间的应变增量变化曲线(85.02~85.05 s)

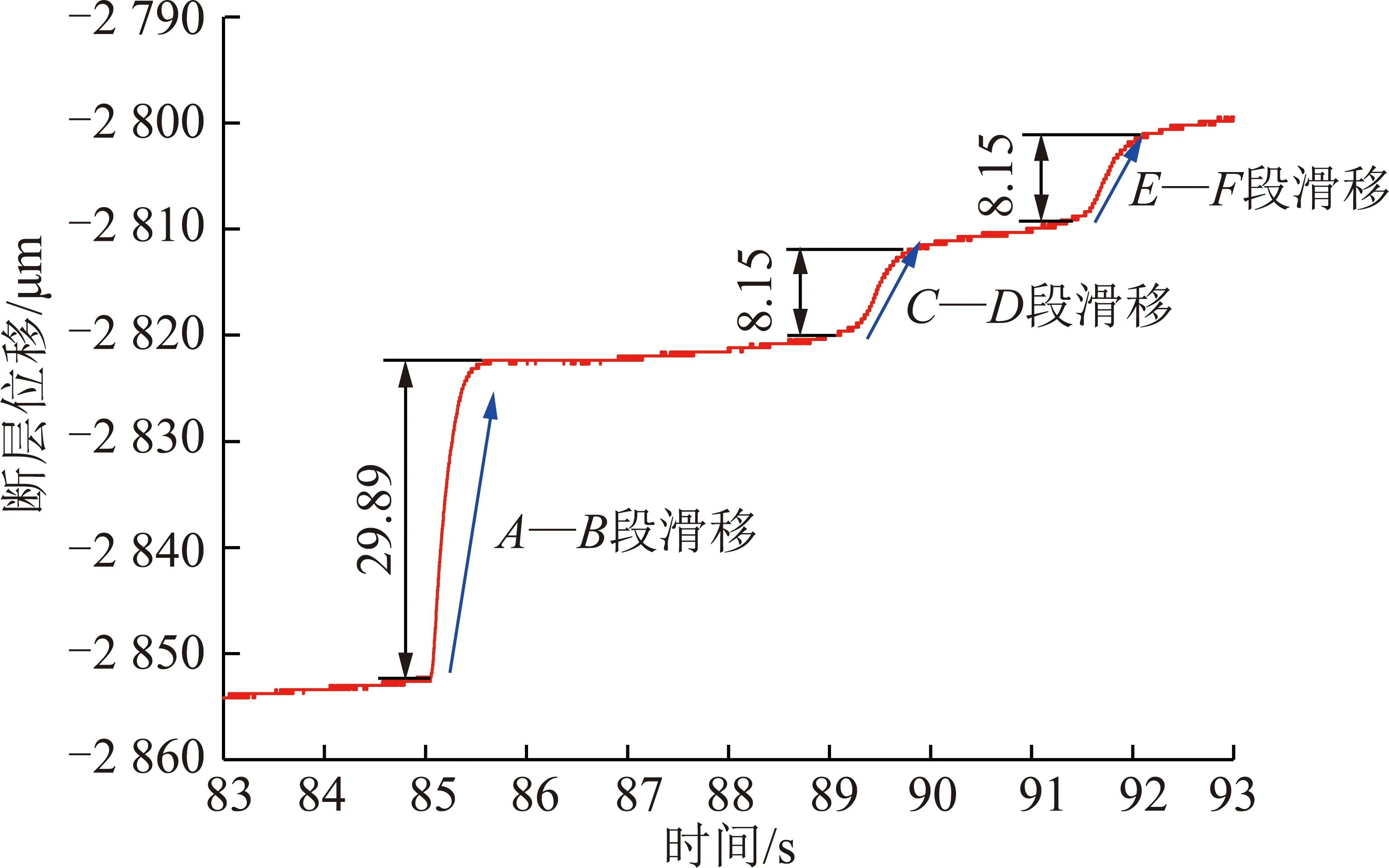

4.4 逆冲断层失稳瞬态的滑移位移变化

当逆冲断层在x方向逐步卸载时,断层试样y方向位移逐渐增加,并在断层失稳时发生突变。实验开始时y方向初始位移值为-3 370 μm,根据断层试样倾角,可计算断层的初始位移为-2 857.92 μm。将y向位移乘以断层倾角的余弦,可计算得到逆冲断层卸载过程中的断层位移变化曲线如图15所示。

由图15可知,当卸载至85 s时,断层发生错动,错动位移量达29.89 μm,对应于差应力-时间曲线(图7)中的A—B阶段;断层在发生短暂的滑移后,稳定了约3.5 s,然后发生了第2次滑移,即C—D阶段,滑移位移量为8.15 μm;约1.5 s后,断层发生第3次滑移(E—F段),滑移量为8.15 μm。该现象与差应力“突跳”变化在时间上是对应的。经历3次滑移,断层位移由-2 852.23 μm连续“突跳”至-2 801.06 μm,总的变化量为51.17 μm。可见,断层滑移瞬间由多次小滑移过程组成,并伴随着能量的多次释放,同时第1次滑移为主滑移,滑移位移最大,释放能量也最多;后续两次滑移可视为次滑移,类似于“余震”,滑移位移相对主滑移较小,能量也有所降低。

图15 断层失稳瞬间的断层位移变化情况

4.5 逆冲断层失稳瞬态的声信号变化特征

断层滑移前后将释放地震波信号,即实验室条件下的声发射信号,捕捉并分析断层失稳过程中的声信号特征,对于研究断层失稳机理、实现震前预警具有重要的意义。

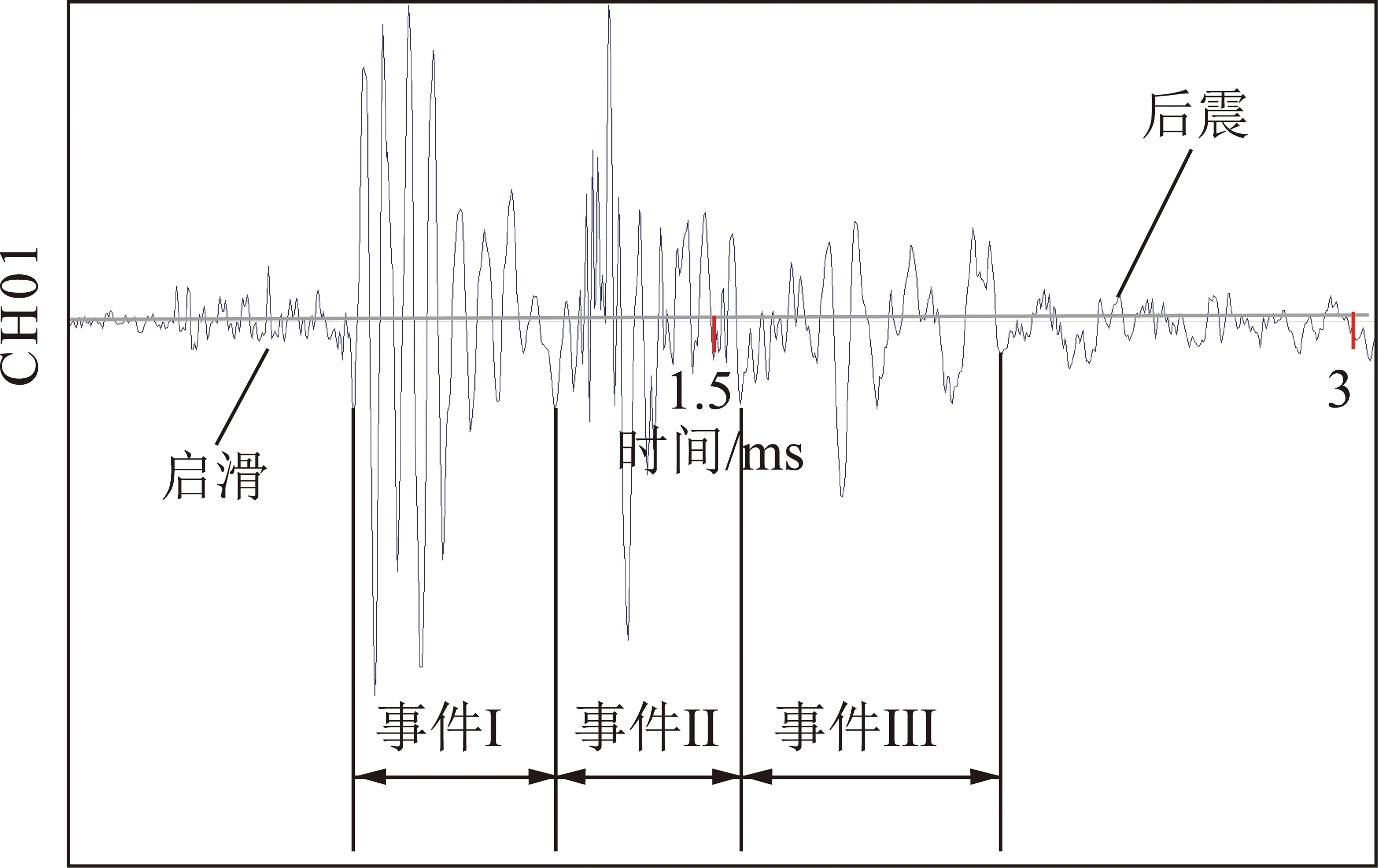

采用DS128系列信号采集软件对逆冲断层卸载过程中的声发射进行实时记录,将85 s时断层滑移瞬间的声信息提取并放大得到断层试样主滑移过程(约3 ms)的声发射波形如图16所示。

图16 断层失稳瞬间的声发射波形(持续3 ms左右)

从图16可以看出,断层失稳瞬间的震动过程可分为启滑、主震、后震3个阶段。① 启滑阶段:位于主震前,此时断层由闭锁状态向解锁状态转变,整体处于临界失稳状态,局部点剪应力已超过最大静摩擦力并开始滑动,同时释放微弱声发射信号;② 主震阶段:震源激发应力波由震源向四周传播,并造成断层整体失稳,同时释放绝大部分能量,且能量释放过程并非一次性的,而是分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ事件逐步释放,其中事件Ⅰ幅值为0.386 0 V,事件Ⅱ幅值为0.292 9 V,事件Ⅲ幅值为0.161 1 V;③ 后震阶段:位于主震之后,释放能量大幅降低,震动幅值基本位于0.033 V以下,此时断层滑移基本停止,仅有残余能量或应力波反射造成的质点震动。

5 讨 论

对于卸载条件下逆冲断层的失稳致灾问题,人们普遍关心的是逆冲断层失稳机理,通过了解逆冲断层的失稳过程及失稳条件,进而提取失稳前兆信息以实现断层失稳预警。

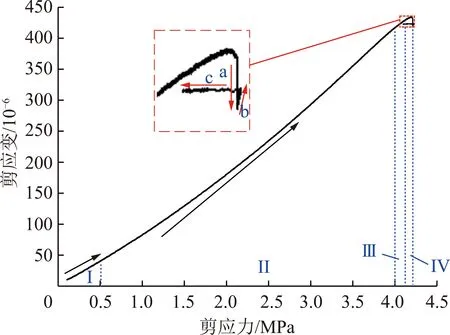

为探究逆冲断层卸载失稳过程,笔者将x向和y向载荷在断层线上的分量求和得到剪切应力并作为纵轴,同时选取S4剪切应变作为横轴,得到断层剪应变-剪应力的变化曲线如图17所示,曲线显示时间周期为0~87.5 s。

图17 断层剪应变-剪应力变化曲线(0-85.7s)

根据图17可知,随着剪应力的增大,断层剪应变逐渐增加并达到峰值,然后断层瞬间失稳、剪应变发生“突变”。通过将失稳瞬间的“应变突变”部分放大,可以发现失稳瞬态应变变化分3个时期:a时期表现为应变骤降,此时应力几乎无变化;b时期应变回弹,但回弹幅度仅为下降量的约1/3,剪应力略微增加;c时期应变几乎不变,而应力逐渐减小。根据剪应变-剪应力曲线的斜率,即剪切模量倒数的变化趋势,可将断层的失稳过程分为4个阶段:Ⅰ阶段,随着剪应力增大,剪应变线性增加;Ⅱ阶段,随着剪应力增大,剪应变增加速率呈非线性变化;Ⅲ阶段,随着剪应力增大,剪应变增加速率降低,即进入塑性阶段;Ⅳ阶段,断层失稳、剪应变突变。

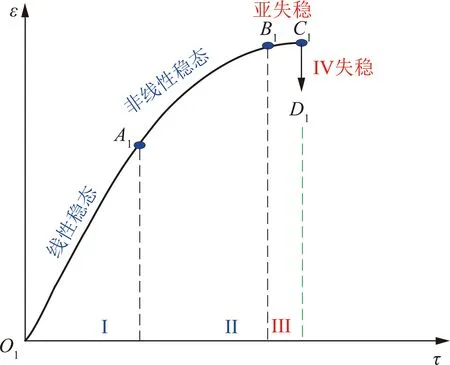

根据文献[14]提出的断层失稳状态变化过程,笔者认为卸载逆冲断层失稳过程与加载断层失稳过程类似,可分为4个阶段如图18所示。随着剪应力增大,断层剪应变逐渐增加,并且增加速率由快变慢,断层系统由线性稳态向非线性稳态转变,即图18中O1A1段→A1B1段;当断层面剪切应力接近其极限强度时,断层进入亚失稳阶段,即B1C1段,此时剪应变增大速率进一步降低,断层系统极不稳定,使得该阶段持续时间很短;剪应力稍一增加,断层即进入失稳阶段,即C1D1段,此时剪应变发生突降,积聚在断层两侧岩体内的剪切弹性能量大量释放,并伴随着剧烈声响。同时图16中的断层启滑应属于该阶段初期。

图18 断层失稳过程

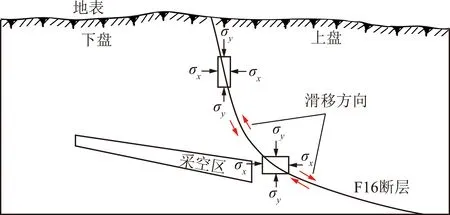

本实验模拟了断层在双向预载后单方向卸载的情况,所得规律及认识对于x方向卸载或y方向卸载均是适用的。下面基于实验结果,分析实际工程中F16断层的滑移情况。根据地质资料,F16断层系统剖面及受力情况如图19所示。受2-3号煤层开采影响,F16断层不同位置的受力、滑移情况具有明显差异,例如煤层上方的断层浅部A1点,由于煤层开挖,上覆岩层在自重应力作用下垮断、弯曲、下沉,使得A1点的垂直应力σy减小,即y方向为卸载方向,而水平应力σx不变或略微减小,从而造成浅部断层剪切力偶为逆时针方向,导致F16断层发生逆时针滑移;对于深部区域B1点,垂直应力σy不变,而由于开采的卸荷效应水平应力σx大幅减小,使得深部断层剪切力偶为顺时针,造成F16断层发生顺时针错动。

图19 采动条件下F16断层受力情况

基于本实验研究成果,笔者认为以后研究重点应为断层亚失稳阶段的规律、提取该阶段的典型特征即断层失稳前兆特征;同时应进一步将失稳瞬间的时间尺度放大,研究各单元的联锁失稳过程和断层震源激发应力波对周围岩体的扰动响应问题。

6 结 论

(1)逆冲断层卸载失稳过程并非仅一次滑移,而是表现为差应力、滑移位移的多次“突跳”,且以第1次“突跳”量最大,此时断层下部滑移量大于中部、上部。

(2)卸载条件下断层岩体的法向应变和剪切应变均呈先减小后“突降-波动”再稳定的变化趋势,断层下部的法向应变“突跳”变化量较大,两端的剪切应变“突跳”变化量较大。

(3)卸载条件下逆冲断层滑移可分为线性稳态、非线性稳态、亚失稳及失稳4个阶段,断层失稳过程包括启滑、主震、后震3个阶段,失稳瞬间剪应变呈突降—回弹—稳定变化,造成F16断层浅部区域逆时针滑移、深部区域顺时针错动。