不同时机采用温针灸治疗周围性面瘫的疗效比较

陈 妙

(广东省湛江岭南医院,广东 湛江 524000)

周围性面瘫在临床较为常见,主要病理表现为血管痉挛、局部神经缺血水肿及面神经受压等,任何年龄段均有可能发病,主要临床表现为单侧面部肌肉出现麻痹[1]。目前关于针灸治疗周围性面瘫的治疗效果已经得到了医学证实,常见针法包括焠刺、远道刺、透刺等。近代有齐刺法、缪刺法等刺法,现代有扇形透刺法、浅刺法及点刺法等[2]。但针灸方式的选择及介入的时机仍是临床亟待解决的重要问题[3]。本研究分析温针灸不同的介入时机治疗周围性面瘫的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2020年9—12月于湛江岭南医院治疗的周围性面瘫患者68例,按照随机数字表法分为对照组和研究组,每组34例。对照组男13例,女21例;年龄10~45岁,平均(37.3±3.2)岁;病程3~7d,平均(5.3±1.1)d。研究组男17例,女17例;年龄12~47岁,平均(35.6±3.4)岁;病程3~8d,平均(5.6±1.2)d。两组患者年龄、病程等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准(审批号:20200816)。

1.2 纳入标准 符合«临床疾病诊断依据治愈好转标准»中关于周围性面瘫的相关诊断标准,均出现眼裂增大、口角斜、面部表情瘫痪、神经麻痹等症状[4];首次发病;急性期发病;签署知情同意书。

1.3 排除标准 病程>7d者;合并糖尿病等慢性疾病者;合并意识或精神障碍者。

2 治疗方法

两组患者均采用药物和温针灸治疗,对照组在药物治疗后给予温针灸治疗,研究组在药物治疗的同时给予温针灸治疗。

2.1 药物治疗 醋酸泼尼松片(天津天药药业股份有限公司,国药准字H 12020689)口服,每次30mg,每日1次;维生素B2注射液(湖北科伦药业有限公司,国药准字H 42021170)肌内注射,每次0.25mg,每日1次。连续治疗2周。

2.2 温针灸治疗 主穴取患侧太阳、阳白、翳风、下关、颧髎、地仓、颊车,健侧合谷。配穴:眼闭合不全,加攒竹、鱼腰;口角斜,加承浆、夹承浆;鼻唇沟变浅,加迎香。针刺方法:穴位局部消毒,选0.35 mm×40 mm毫针快速进针,施以平补平泻捻转手法,待患者产生酸胀感后,在太阳、下关、颧髎、颊车、翳风处进行艾灸,取长约2cm的艾条,点燃插入针柄(用硬纸壳剪缝夹在针身处以避免烫伤),留针30min。每周针灸6 d。针灸第1周手法应轻柔,治疗第2周开始增加刺激,连续治疗4周。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①面部功能评分:参照«周围性面神经麻痹的中西医结合评定及疗效标准»中关于面部残疾指数的相关标准,对患者社会功能评分、躯体功能评分进行评定[5]。社会功能评分越低、躯体功能评分越高代表面部功能越优。②抑郁和焦虑状态:采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)和汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评定,HAMD、HAMA评分越高代表抑郁和焦虑状态越明显[6]。HAMD总分<8分为正常,8~20分为可能有抑郁症,>20~35分为确诊抑郁症,>35分为严重抑郁症。HAMA总分<6分为无焦虑症状,7~14分为可能由焦虑,15~21分为明显焦虑,>21分为严重焦虑。

3.3 统计学方法 采用SPSS26.0统计软件处理数据。计数资料以例(%)表示,采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。3.4 结果

(1)面部功能评分比较 治疗前,两组患者躯体功能、社会功能评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者躯体功能评分均高于治疗前(P<0.05),社会功能评分均低于治疗前(P<0.05),且研究组躯体功能评分高于对照组(P<0.05),社会功能评分低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组周围性面瘫患者治疗前后面部功能评分比较(分,±s)

表1 两组周围性面瘫患者治疗前后面部功能评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

对照组 34 14.3±1.819.6±2.3△ 8.6±1.4 7.6±1.4△躯体功能评分 社会功能评分组别 例数治疗前 治疗后 治疗前 治疗后研究组 34 14.4±1.923.1±2.2△▲ 8.4±1.5 6.1±1.2△▲

(2)抑郁和焦虑状态比较 治疗前,两组患者HAMD和HAMA评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者HAMD和HAMA评分均低于治疗前(P<0.05),且研究组低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组周围性面瘫患者治疗前后抑郁和焦虑状态比较(分,±s)

表2 两组周围性面瘫患者治疗前后抑郁和焦虑状态比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

治疗前 治疗后汉密尔顿抑郁量表评分 汉密尔顿焦虑量表评分组别 例数治疗前 治疗后研究组 34 18.3±0.510.4±2.5△▲ 19.2±0.5 14.4±2.2△▲对照组 34 18.6±0.715.6±4.2△ 19.8±0.6 18.3±3.3△

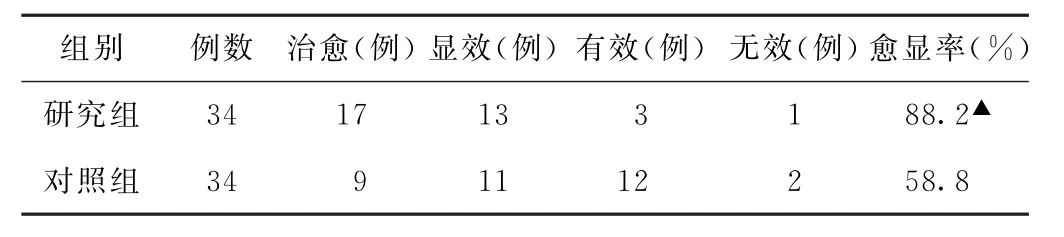

(3)临床疗效比较 研究组愈显率为88.2%,高于对照组的58.8%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组周围性面瘫患者临床疗效比较

4 讨论

周围性面瘫是临床较为常见的一种病证,是由原因不明的颈乳突孔内急性非化脓性面神经炎所致,可发生于任何年龄,无性别差异,一般可见口眼斜、闭眼露睛、抬眉、示齿困难等症状。该病有时经休息可自愈,但也有部分患者遗留后遗症[7]。周围性面瘫属中医“口眼斜”“口僻”等范畴,在«黄帝内经»中就有关于该病的记载。周围性面瘫的病机为正气不足,络脉空虚,卫外不固,外邪入侵于面部经络,气血阻滞,经脉失养,致肌肉弛缓不收。临床应根据发病的时间及证型辨证论治,不同时期给予不同的中药并配合针灸治疗。

目前关于针灸治疗面瘫的机制尚不明确,主要的研究思路为神经-免疫-内分泌机制。针灸治疗面瘫的主要机制为调节面部血液循环、修复神经元、增强免疫及抗炎等,而对于特指的哪支面神经发生的病变机制还有待研究。西医临床治疗周围性面瘫常采用药物和手术进行治疗,但整体治疗效果不佳。患者面部口眼斜会增加其心理负担,采用药物和针灸进行积极干预,对患者生活质量和心理状态的改善意义重大。温针灸具有扶正祛邪、温补中气、温经通络、行气活血的功效。研究表明,针刺直接作用于患者面部神经循行部位,可加速局部血液循环,进而加快炎症物质和局部水肿的吸收[8]。艾灸具有辐射、温热效应,可促进组织的新陈代谢和血液循环,同时还可发挥一定的免疫调节作用,与针刺协同应用,可有效缓解面部受到的神经损伤,促进炎症物质吸收。

研究指出,急性期治疗时可采用局部针刺,且以轻刺激、浅刺为主,避免对面神经造成过度刺激,延缓水肿消退;远端穴位以重刺激为主,以激发经气、祛邪外出,加快恢复[9]。对于温针灸的介入时机一直存在较大争议。有学者指出,可先对患者进行药物治疗,待患者度过急性期后再进行针灸治疗效果更佳;但也有研究表明,可尽早对患者进行温针灸治疗,以改善患者口眼斜的症状,同时还会给患者一定的心理安慰,改善其焦虑、抑郁状态,从而提高治疗依从性[10]。

本研究结果显示,治疗后研究组躯体功能评分高于对照组(P<0.05),社会功能评分低于对照组(P<0.05),提示早期进行温针灸干预可更好地改善患者面部功能,促进患者社会和躯体功能的恢复;研究组HAMD和HAMA评分均低于对照组(P<0.05),提示早期进行温针灸治疗可更好地缓解患者不良情绪,促进组织的新陈代谢和血液循环,同时改善患者生理和心理状态。研究组愈显率高于对照组(P<0.05),提示早期进行温针灸治疗可更快缓解患者口眼斜的症状,促进患者康复。同时由于本研究存在研究时间和研究样本量不足等问题,相关研究结果有待进一步验证。

综上所述,采用药物和早期温针灸治疗周围性面瘫,效果显著,可改善患者临床症状,改善患者心理状态和预后。