穴位按摩缓解产后宫缩痛效果的Meta分析

陈 倩,云 洁,吴 琪,刘芯言,陈艺曦,龚桃林,袁 雷

(1.成都中医药大学,四川 成都 610075;2.成都中医药大学附属医院,四川 成都 610072)

产妇产后宫缩导致的下腹部剧烈疼痛,称为产后宫缩痛,通常于胎儿及胎盘娩出后1~2d出现,连续2~3d后消失。产妇在产褥期发生与分娩或产褥有关的小腹疼痛,称为“产后腹痛”[1]。中医认为,产后腹痛的主要原因是气血运行不畅,不荣则痛或不通则痛[2]。产后宫缩痛是产妇在分娩后常见并发症之一,大部分产妇都能忍受,但由于给婴儿喂奶时会反射性引起缩宫素增加,导致休息、睡眠不良,产妇生活质量受到严重影响[3]。有研究报道,产后宫缩痛在经产女性中发生率为30%~40%,而在顺产产妇中有4%~10%的可能会发展为慢性疼痛[4]。穴位按摩能通过刺激人体经脉穴位,促进经气运行,改善脏腑功能,从而达到舒缓身心及缓解疼痛的目的[5]。研究显示,穴位按摩可通过刺激身体不同的神经,从而使局部皮肤和子宫疼痛阈值升高,并释放5-羟色胺和阿片类物质,进而缓解宫缩痛[6]。同时,穴位按摩可减少多巴胺含量,抑制神经活动。近年穴位按摩应用于产后宫缩痛的研究较多,但其有效性缺乏系统评价。本研究采用Meta分析方法,评价2020年12月前采用穴位按摩缓解产后宫缩痛的随机对照试验(RCT)的临床效果,以期为临床医护人员选择最佳的镇痛方案提供参考。

1 研究方法

1.1 文献检索策略 计算机全面检索The Cochrane Library、Pub Med、Web of Science、EMbase、Sino Med、中国知网、万方数据知识服务平台、维普网等数据库。中文检索词有穴位按压、穴位按摩、穴位指压、穴位治疗、穴位疗法、产后宫缩痛、产后子宫收缩痛、儿枕痛、产后腹痛,英文检索词有acupressure,acupoint massage,postpartum uterine contraction pain,postpartum uterine pain,afterpains中英文检索均采用主题词与关键词自由组合的方式,辅以手工检索,检索时间从建库至2020年12月。检索策略以中国知网为例:(穴位按压OR穴位按摩OR穴位指压OR穴位治疗OR穴位疗法)AND(产后宫缩痛OR产后子宫收缩痛OR儿枕痛OR产后腹痛)。

1.2 文献纳入与排除标准 ①纳入标准:研究设计为RCT;研究对象:接受穴位按摩治疗的产后宫缩痛患者;干预措施:两组患者均接受基础药物治疗、宫底按摩、调整体位、腹部热敷、心理护理等,对照组给予常规治疗及护理措施,穴位按摩组采取常规治疗及护理措施后实施穴位按压或穴位按压联合其他中医疗法;结局指标:疼痛程度[采用疼痛数字评分法(NRS)评定]、宫缩疼痛持续时间、平均住院日等。②排除标准:非中、英文文献;重复发表、不能获取全文、不能提取数据的文献;动物实验、综述等。

1.3 文献筛选、资料提取及质量评价 由两名研究者独立阅读标题和摘要后依据纳入和排除标准初步筛选,两名研究者阅读文献全文后确定最终纳入的文献,然后提取内容;如果遇到意见不同,则通过讨论或咨询第3名研究员协助判定。提取内容为:①纳入研究的基本信息:题目、第一作者、时间等。②研究对象基线特征:样本数、患者年龄、性别等。③干预措施。④纳入文献的研究质量:如随机序列产生、盲法、分配隐藏、结果数据的完整性、选择性报告结果等。⑤结局指标、结果测量数据。对符合要求的文献由两名研究者根据Cochrane协作网中Cochrane5.1.0手册进行评价。纳入文献如果全部满足上述标准则为A级,部分满足为B级,完全不满足为C级,本研究不纳入C级文献。

1.4 统计学方法 采用Rev Man5.4软件分析数据,连续性资料使用MD分析;二分类资料使用OR分析,所有分析均计算95%CI。若P>0.1,I2≤50%,认为异质性可接受,采用固定效应模型;若P≤0.1,I2>50%,认为异质性较高,选择随机效应模型。

2 结果

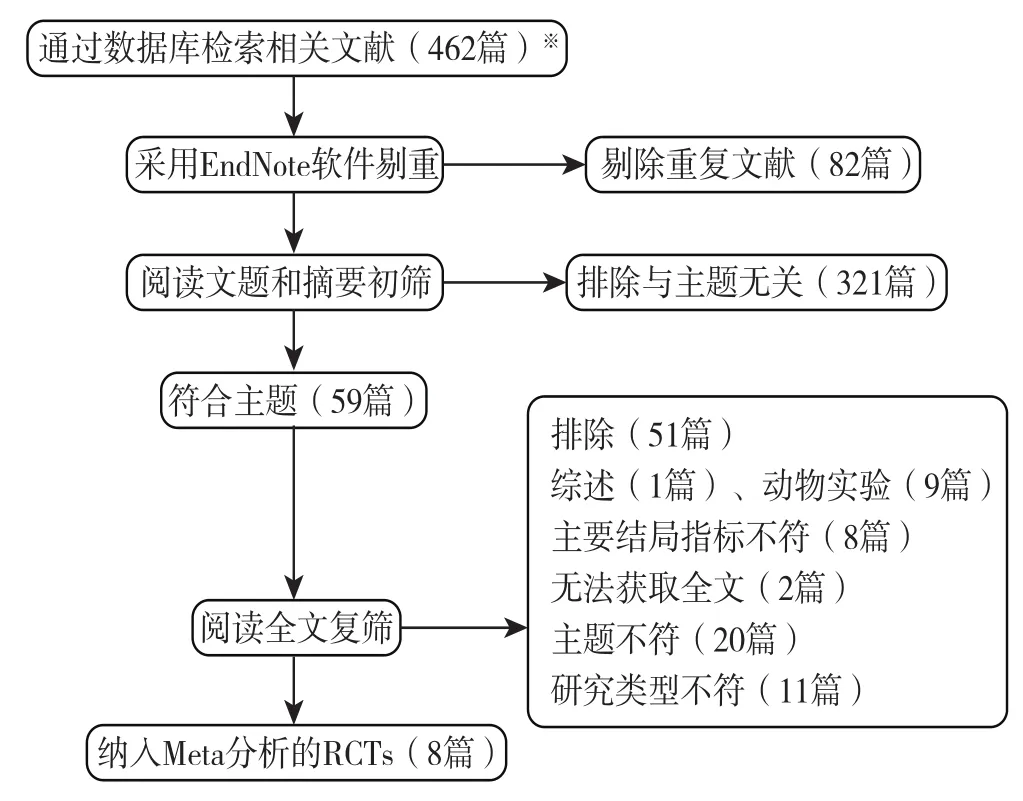

2.1 文献检索结果 根据检索词共获得文献462篇,其中英文文献54篇,中文文献408篇,经End Note剔除重复文献82篇。仔细审阅题目、摘要后剔除与主题无关的文献321篇。两名研究员阅读剩余文献,排除文献51篇,最后纳入中文文献8篇,共有2130例研究对象。具体筛选过程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 纳入研究的基本特征 见表1。

表1 纳入8篇文献的基本特征

2.3 文献质量评价结果 将纳入的文献按照Cochrane5.1.0系统评价手册进行评价,结果显示8篇文献质量为B级。见表2。

表2 纳入研究的质量评价结果

2.4 Meta分析结果

(1)产后24hNRS评分比较 纳入的3项研究[9-11]选择固定效应模型进行Meta分析,结果显示纳入研究结果合并没有统计学异质性(P<0.00001,I2=0%),与对照组比较,穴位按摩组能有效降低患者产后宫缩疼痛评分,差异有统计学意义[MD=―0.43,95%CI(―0.51,―0.34),P<0.00001]。见图2。

图2 两组产后宫缩痛患者产后24h疼痛数字评分法评分比较森林图

(2)产后48h NRS评分比较 纳入的3项研究[9-11]采取固定效应模型进行Meta分析,结果显示纳入研究结果合并存在较小统计学异质性(P<0.00001,I2=40%),与对照组比较,穴位按摩组能有效降低患者产后宫缩疼痛评分,差异有统计学意义[MD=―0.45,95%CI(―0.51,―0.39),P<0.00001]。见图3。

图3 两组产后宫缩痛患者产后48h疼痛数字评分法评分比较森林图

(3)住院时间比较 纳入的3项研究[9-11]采用固定效应模型进行Meta分析,结果显示纳入研究结果合并不存在统计学异质性(P<0.00001,I2=0%),与对照组相比,穴位按摩组能有效缩短患者住院时间,差异有统计学意义[MD=―1.10,95%CI(―1.33,―0.88),P<0.00001]。见图4。

图4 两组产后宫缩痛患者产后住院时间比较森林图

(4)宫缩疼痛持续时间比较 纳入的2项研究[13-14]采用随机效应模型进行Meta分析,结果显示纳入研究结果合并存在统计学异质性(P<0.00001,I2=97%),异质性来源可能与研究者采用不同的干预措施和不同的穴位有关。与对照组比较,穴位按摩组能缩短患者产后宫缩疼痛持续时间,差异有统计学意义[MD=-1.37,95%CI(-1.88,-0.86),P<0.00001]。见图5。

图5 两组患者产后宫缩疼痛持续时间比较森林图

3 讨论

3.1 产后宫缩痛的机制 宫缩痛与子宫阵发性收缩及产程延长有关,经产妇比初产妇更痛,且子宫强烈收缩才能恢复至未孕状态时的大小。产程中或产后静脉滴注缩宫素,以及哺乳时反射性引起垂体释放缩宫素、加强子宫收缩等也会加重疼痛。中医认为,产后宫缩痛主要是气血运行不畅,血虚者由于产程中失去部分血液,冲任空虚,胞脉失养;或因为血液变少无法推动气的运行,导致运转无力,血液运行迟滞而痛[15]。血瘀者由于血流不畅,运行受阻,以及产后心情烦躁,无处发泄内心的烦躁,肝火旺盛,导致瘀血内停,故而腹痛。

3.2 纳入研究中穴位按摩应用情况 穴位按摩在治疗与预防疾病方面应用广泛,如上肢骨折疼痛、经外周静脉穿刺中心静脉置管疼痛、癌症性疼痛及腰椎间盘突出症疼痛等均可采用此法缓解疼痛。穴位按摩是以针灸、推拿、经络、阴阳、五行等中医基本理论为基础,采用循压法、平揉法、压放法等对穴位进行按摩,从而疏通经络,调和气血,调整脏腑阴阳平衡,达到治疗疾病、缓解疼痛的目的[1]。纳入研究中出现最多的穴位是三阴交、关元、血海,其中6篇文献均取三阴交。三阴交为肝、脾、肾3条阴经的交汇点,具有健脾、滋阴等功效[16],是常用保健穴位。5篇文献选择关元,主要采用拇指轻推及按压揉动的方式缓解疼痛,可治疗腹部疼痛、虚劳羸弱。还有5篇文献通过按压血海,达到补气养血、活血化瘀功效。

3.3 穴位按摩应用于产后宫缩痛患者的疗效分析Meta分析结果显示,两组患者产后不同时间NRS评分、患者平均住院日比较,差异有统计学意义(P<0.05),穴位按摩组宫缩疼痛持续时间短于对照组,证明穴位按摩能缓解疼痛。但宫缩疼痛持续时间比较,异质性较高,异质性来源可能与穴位选择、按摩方式、按摩时间和按摩频率有关,也与纳入研究的患者对疼痛的敏感性不同有关。

3.4 局限性 本研究最终纳入中文文献8篇,共有研究对象2130例,可能存在文献纳入不全,导致选择偏倚。部分研究纳入的样本量较小,有些研究只提到采用随机分组,没有仔细介绍随机方法是采用随机数字表法或是其他方法,所有文献均未提到分配隐藏与实施盲法,证据级别不高,都为B级,文献质量偏低,可能影响结果的可靠性与Meta分析的质量。

综上所述,采取穴位按摩能有效减轻产后宫缩痛患者的疼痛,缩短住院日,减少宫缩疼痛持续时间。但因本研究纳入的文献质量不高,有些纳入文献的样本总量较少,以后仍需继续展开大样本、高质量RCT,为本研究结果提供更多支持。