新时代中国政治话语用典英译的认知探究

朱 燕

(湖南工商大学 外国语学院,湖南 长沙 410205)

新时代中国政治话语感染力强,文化自信彰显。其善引经典,广征博引古诗、古文、谚语等优秀的传统文化元素阐释我国的政治主张、国际合作和文化交流等问题,构成了新时代中国政治话语特色。根植于特有文化的典故在跨文化翻译中存在一些难以跨越的障碍,新时代中国政治话语用典英译的问题主要有:忽略接受方的文化缺位; 忽视典故的政治语境意义; 遮蔽中华文化意象。导致此类问题的因素很多,主要有文化冲突、外交语境、意识形态和译者操控等。中国政治话语用典英译具有高度的政治敏感性,译者必须把握好用典的复合性语言特征:文学语言与外交语言特征[1]。在大量用典语料考察和数据统计分析的基础上,结合认知翻译学研究进行再语境化[2],解决用典文化翻译的难题,准确传达其政治语境意义、最佳传递其文化模因,准确再现原典“心理现实”,实现原典心理现实和译典心理现实的同一性。

一、新时代中国政治话语用典英译的认知视野

从认知翻译学研究新时代中国政治话语用典英译实质上就是一个比较复杂的对信息进行加工[3]的认知心理过程[4]。同一性标准是用典英译的灯塔,是译者所要遵循的准绳。在用典翻译过程中,译者经过互动体验,进行元认知调控,用同一性标准来检验译文。

(一)用典英译同一性标准

新时代中国政治话语用典英译必须准确传达其政治语境意义,最佳保留文化模因,将源语所呈现的“心理现实”用译语再现出来,即源语和译语所承载“心理现实”互为映射,达到同一性。

在新时代中国政治话语用典英译过程中,译者首先通过互动体验的方式理解原典的内涵和新语境延伸意义,还原为心理现实;然后寻找两种语言现实的文化差异及其最佳转换策略,生成译语,力求原典所承载的心理现实的再现。在将原典翻译成译典之后,往往会将两种语言现实还原成两种心理现实,并对比两种心理现实的异同,然后以心理现实的同一性作为翻译的标准。心理现实的同一性标准认为翻译不是两种语言形式的等值对应,而是获得源语和译语在认知、现实世界的一致性和客观性。

(二)译者的元认知调控

新时代中国政治话语用典英译不只是汉英两种语言的机械转换和重组, 而是涉及复杂的认知表征和加工过程 。译者的元认知调控是译者作为翻译活动的主体将自己正在进行的用典翻译认知活动作为认知对象,转换两种思维方式,互动体验源语用典,加工信息,持续地对翻译过程和认知进程进行积极而自觉的监视、控制和调节,检査理解与表达两个阶段的准确性,权衡在表达阶段所运用的翻译策略,调整策略以实现用典翻译的最佳关联性。

新时代中国政治话语用典英译是特殊的文化模因传递,译者跨越古今文化和不同民族文化双重屏障对典故进行再语境化,获得对现代语境的正确阐释,经过内省,寻求源语和译语在现实世界和认知世界的一致性,准确传递文化模因,译出语境意义,达到用典翻译的政治等效。

二、新时代中国政治话语用典英译操作模式建构

新时代中国政治话语用典赋予传统文化以新的时代寓意,蕴含了新的时代价值。如何有效传播其时代寓意,传递其文化模因,构建用典英译操作模式[5]成为当务之急。

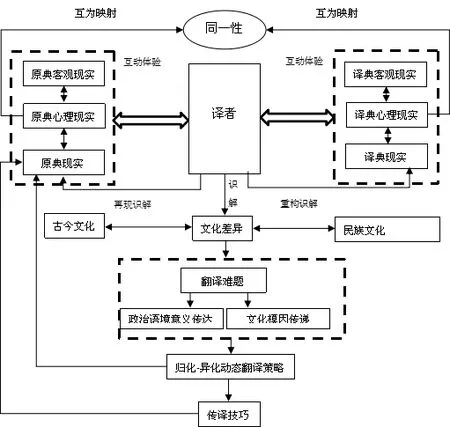

译者再现用典者对原情景的识解,识解古今文化和民族文化而形成的文化差异,并识解政治语境意义的传达和文化模因的传递难以统一的矛盾。在翻译难题面前,制定从归化到异化的层级递进翻译策略,运用用典英译技巧,在译语现实中重构用典者对情景的识解。在这一过程中,译者同时参与多重互动体验认知活动:与原典客观现实和译典客观现实的互动体验,理解用典所描写的客观现实;以再现源语所欲表达的心理现实为宗旨,与两种语言现实的互动体验;与两种心理现实的互动体验,运用元认知调控反复琢磨和推敲,判断用典译文的效度,准确再现源语所呈现的“心理现实”,使源语和译语所承载“心理现实”互为映射,达到同一性。如图1所示:

图1 新时代中国政治话语用典英译操作模式

三、新时代中国政治话语用典英译过程研究

新时代中国政治话语用典英译过程主要研究两个环节,即原典现实理解中的识解再现和原典现实转换中的识解重构。第一环节再现用典者对原情景的识解过程,理解其对情景识解时所形成的概念化意义;第二环节在译语现实中重构用典者对情景的识解。要体会中国政治话语的意图,译者需分析用典者是如何对原场景进行识解以及概念化原场景时所使用的识解方式。重构用典需最大限度地接近用典者对情景识解时的认知域,努力关联用典者对情景识解时的视角或认知参照点,最大程度地接近用典者对情景识解时的主体,尽力接近用典者对情景识解时的详略处理方式。

例1:如果任由这些问题蔓延开来,后果不堪设想,那就有可能发生毛泽东同志所形象比喻的“霸王别姬”了[6]。

2013年6月18日,习近平在党的群众路线教育实践活动工作会议上列举了“四风”问题的种种表现。他提醒全党警醒起来而讲的这句话,其中含有“霸王别姬”的典故。译者可以通过原文来感知再现习近平所描绘的原场景,分析和再现其概念化原场景时的识解方式,确定用典的政治内涵和语境意义。然后在译文中最大程度地接近习近平对情景的识解方式,重构其对情景的识解。译者不仅要传达原文交际意图,而且要照顾译文读者的认知能力和识解方式,尽量实现识解的辖域、背景、视角、突显和详略度等维度最大程度地接近用典者对原情景的识解。“霸王别姬”的典故体现了典型的中国文化,但在英美读者的认知系统中缺乏与此文化相关的认知概念或背景知识。假如直译再详细注释,译文冗长繁琐,笔者认为不可取。直译不加注释,读者不知所云。笔者认为翻译此典需重构对原情景的识解,运用直译、解释性翻译和明示暗含相结合的方法,将其英译为:the arbitrary Xiang Yu’s farewell to his beloved concubine (crushing defeat)。在直译的基础上,增加解释性的词“arbitrary”和 “beloved”,激活目的语受众了解此典故的辖域和背景。用“crushing defeat”明示典故的内涵,当西方受众读到此短语时,就轻而易举地获得遭受惨败的认知域。此译文既传递了文化模因,又接近习近平对原情景的识解,便于西方受众理解,从而实现译文的文化传播功能,准确传递用典的政治语境意义。

四、新时代中国政治话语用典英译传译技巧研究

在认知翻译同一性标准的指导下,译者充分考虑外交语境,以政治等效为前提,以传递文化为目标,有效采取归化与异化动态平衡、双向杂合的策略,运用用典英译技巧:文化显化、文化隐化、文化借用和文化变通,实现两种文化的融合与创造,准确传递的政治意图和价值取向,实现用典的交际功能。

(一)文化显化

原典读者与译典受众源于相似的认知体验,有些用典在翻译时可以既保留其语言形式又保留其内容,在目的语中完整的再现其异域文化,传递文化模因,进行文化移植,使原典文化显化。

例2:物必先腐,而后虫生

译文:Worms can only grow in something rotten.

原典出自苏轼《论项羽范增》,阐释了外因与内因的辩证关系,哲理深刻。习近平在十八届中央政治局第一次集体学习时引用这一典故要求全党反腐倡廉保持自身肌体健康以防外部的侵蚀。英美受众的认知系统中存在与此用典文化相关的认知概念,因此,译者移植原典的认知概念,突显文化,使译典心理现实与原典心理现实达到同一。

例3:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之[2]。

译文:Governance based on virtue is like the North Star taking its place in the sky, while all the other stars revolve around it.

原典出自孔子 《论语.为政》,习近平告诫党员干部要以德施政善待民众,从而获得百姓的拥护。在中国文化里,北辰即北极星,是天的中心,暗喻领袖人物或拯救者。虽然西方人心目中领袖人物或救世主的文化意象是不同的,但基于西方受众自身的认知体验,译者直接再现原情景及对原情景的识解方式,显化文化。西方受众的识解水平足以获得用典的政治内涵与语境意义。

随着我国话语权在国际上的增强,中国弱势文化的地位逐渐改变,习近平用典英译文化显化的例子屡见不鲜。如:2016年11月习近平在秘鲁国会演讲中用宋代王安石《明妃曲二首·其一》的“人生乐在相知心”[7]的诗句来描述中秘两国人民历来感情相连、心灵相通。译者将其译为:The pleasure of life lies in having bosom friends,完全保留文化意象,使文化显化。在此次演讲中,习近平还用了“和而不同”[8]这一典故。“和而不同”出自《论语·子路》 第二十三条:“子曰: 君子和而不同, 小人同而不和。”“和”具有深厚的古代哲学思想:多元性的统一与平衡,是自然的最佳境界和终极状态。“同” 指的是单一性的叠加与重复。“和而不同”的内涵为“事物虽然不同,但可以和谐共处。”为了使文化显化,将其译为“Harmony in diversity”, “diversity”译出了“多元性的不同”,体现了“和”的哲学思想,也表明中国崇尚和谐也能包容分歧的外交态度。

(二)文化隐化

因为英汉语在语言和文化上存在较大差异,译者经过与原典的互动体验,需权衡归化与异化策略的动态平衡。如果用典中国特色特别浓,就可舍弃原典的语言形式,运用文化隐化的技巧,进行归化翻译,从而使译典重构的识解和识解方式接近译典受众的识解水平和方式。

例4:吾日三省吾身[2]。

译文:All the party members must be self-inspected and self-disciplined.

原典出自春秋孔子《论语.学而》,习近平用此典阐述了修身立德的方法,强调反躬自省、自我批评的必要性,为领导干部崇德修身的认识论和方法论体系给出生动标注。译者在此处重在传达交际意图,没有必要译出“三省”的文化内涵,对中华文化作“隐化”处理。

例5:凿井者,起于三寸之坎,以就万仞之深[6]。

译文:A deep well is dug starting with a shallow pit.

原典出自刘昼《刘子.崇学》。2014年5月4日习近平在北京大学师生座谈会上的讲话《青年要自觉践行社会主义核心价值观》,号召青年学子从现在做起,从自己做起,从点滴做起,积少成多,成就伟业。译者采用文化隐化的技巧,隐化了“三寸”“万仞”这些文化因素。“寸”和古代的度量单位“仞”没有必要转换成英寸和英尺,隐化其翻译更有利于受众接受。

(三)文化借用

由于人类认知心理的趋同性,人类文化具有相似性,有时我们可以借用英美文化来翻译新时代中国政治话语用典,对其用典作替换、仿拟处理。译文既表达了原典的含义,又与原文具有同样的表现力,有利于译文受众付出最小的处理努力识解,便获取最佳的语境效果。

例 6:少壮不努力,老大徒伤悲[6]。

译文:A young idler, an old beggar.

原典出自劝诫世人惜时奋进的名篇——汉乐府《长歌行》。2014年5月30日,习近平在北京市海淀区民族小学座谈会上指出:少年儿童培育和践行社会主义核心价值观要适应少年儿童的年龄和特点,“少壮不努力,老大徒伤悲。”千里之行,始于足下。

原文与译文是两个惊人相似的习语,都运用了对偶的修辞手法,所表达的文化内涵基本相同。译者在此处借用英文里的习语“A young idler, an old beggar.”来作替换翻译, 巧妙生动地重构对原情景的识解。

例 7:孟加拉国国父穆吉布.拉赫曼曾经发出“友及天下,不树一敌”的心愿[9]。

译文:Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman put forward the vision of “friendship to all, malice to none.”

译者运用文化借用技巧,仿拟英语谚语“trade to all, malice to none”,将其译为“friendship to all, malice to none.”这样的译文真实再现了习近平的语言风格和语言特色,准确传递了用典的政治内涵和意图。

(四)文化变通

有些用典文化极具中国特色,如果直译出,会过度增加西方受众理解的负担;如果对其进行隐化,会影响原文政治内涵的准确传递。为了使译文接近西方受众的识解水平和方式,贴近其思维方式,译者需要对用典的独特文化进行变通,从而实现交际功能。

例 8:国有四维,礼仪廉耻。四维不张,国乃灭亡[2]。

译文:There are four beams for a national house: propriety, righteousness, incorruptibility and sense of shame, otherwise, the house will collapse.

原典出自《管子.牧民.四维》, “四维”指系物的大绳。如果把“四维”译成:“four big rope”, 西方受众很难理解这一文化意象,因此,需要对其文化进行变通,将其译为“four beams”。梁,对于房子的重要性,西方受众与我们有着相似的认知:没有梁,房子就会散架。没有“四维”,人们的道德价值观就会崩塌。文化变通后,译文更为生动形象,译出了原典的美感和文化内涵。

还有些用典在新的政治语境下,为了消除西方受众可能存在的意识形态误读,译者必须把握好每一个用典在跨语言转换时基于政治概念与政治文化差异而形成的意识形态差异,确定用典的政治含义,选择合适的语言表达形式,这时需要对原典文化作变通处理。如果不对其变通,进行直译、死译,就很难传达政治意图,实现政治等效,还会带来很大的负面影响。

例 9:关于这两个问题,国际社会众说纷纭,有的对中国充分肯定,有的对中国充满信心,有的对中国忧心忡忡,有的则总是看不惯中国[10]。

译文:I know that there are different views on these two questions. Many people applaud China’s achievements and have great confidence in China; while some others have concerns about China; and there are also people who find fault with everything China does.

“忧心忡忡”原典出自《诗经.草虫》,形容心事重重,非常忧愁、担心。对习近平用此典再语境化,译者认为国际社会对中国不是表面上的消极的忧虑不安,而实质上是积极的顾虑和关心,所以变通此典,将其译为“have concerns about”,这种处理淡化了国际社会可能存在的矛盾冲突。

习近平 2014 年 5 月 4 日在北京大学师生座谈会上的讲话中提到:

例10:“行百里者半九十。”离实现中华民族伟大复兴的目标越近, 我们越不能懈怠、 越要加倍努力, 越要动员广大青年为之奋斗[8]。

2014年五四青年节,习近平在北京大学师生座谈会的用典“行百里者半九十”出自西汉刘向的《战国策· 秦策五· 谓秦王》中,意为“一百里的路程,走到九十里,也只能算才开始一半而已”,比喻越接近成功,任务越艰巨,需要付出更多的努力。习近平借这一古语告诫青年学生须不畏艰难困苦,坚持不懈,实现中华民族伟大复兴的目标。在这一政治语境下,译者不能死译,需对用典文化进行变通处理,强调任务最后一程的重要性,所以将此典译为“The last leg of a journey just marks the halfway point”,译文与原文交际功能相似,译语心理现实与源语心理现实互为映射,达到同一性。

四、结语

译者应以心理现实的同一性作为翻译标准,进行元认知调控,对新时代中国政治话语用典翻译过程和认知进程进行积极而自觉的监视、控制和调节[11]。 运用文化移植、文化显化、文化隐化、文化借用和文化变通等翻译技巧传译中国政治话语用典,最大程度实现文化保真,准确传达政治内涵,实现用典翻译的政治等效、语言等效、文化等效,生动再现新时代政治话语特色,提高我国的国际话语权。

- 湖南人文科技学院学报的其它文章

- 舆情下旅游形象感知变化及其对游客出游意向的影响

——以武汉为例 - 网络新词“摸鱼”的语义分析