高校教师主导有效性的提升路径研究

——基于领导行为理论视角

杜庚熙,冯雪阳

(南通理工学院,江苏 南通226000)

领导行为理论以共同目标作为行使者和追随者的奋斗方向,以领导特质、艺术技巧和整体规则为影响基础,以领导有效性的提高为研究核心,将外在强制力与内在影响力相统一,将技巧性的艺术方法与规范科学的管理章程相结合,在复杂性和变革性的动态发展中确定方向、制定计划、组织架构、监测结果并反思强化,以求实现领导目标,提升领导有效性[1]。

文章以高校教育为实践背景,以教育学、管理学、组织行为学、心理学为理论参照物,以提升高校教师的主导有效性为教师和学生的共同目标[2],将领导行为理论中的三大影响因素与教师教学相结合,从内在影响力和外在强制力两方面来探讨教师形象的塑造、教学模式的构建,深入研究高校教师主导有效性的提升路径。

一、内在影响力——教师形象与领导特质

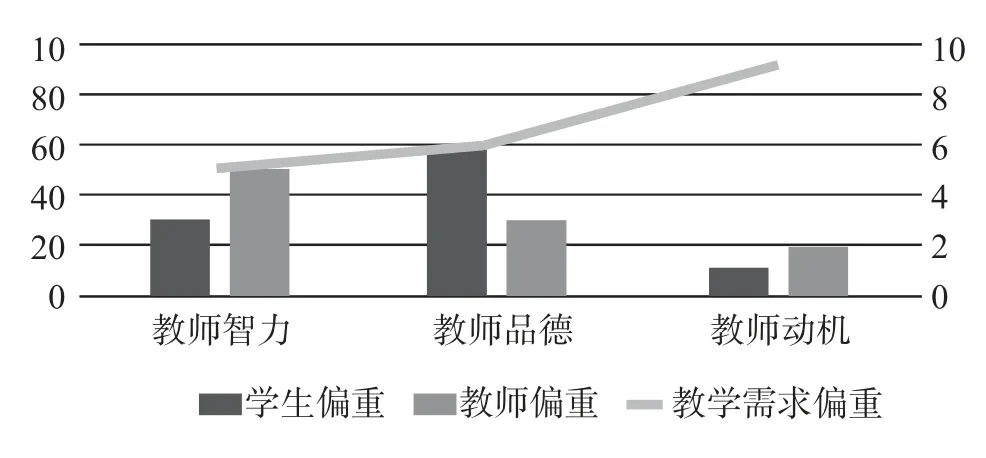

内在影响力是领导力中的重要组成部分,以自然性的吸引力改变着追随者的思想和行动,引导着被影响者自愿主动、心情舒畅地在领导者创设的情境中向着共同目标前进。教师的内在影响力对于提升学生的个人素质、引导学生的专业发展具有不可忽视的作用,行为动机良好、德智双修的高校教师可以凭借个体的亲和力和感染力来培育出更多动机优良、德智并举的高校学生。为了深入了解动机、智力和品德三大要素对高校教师内在影响力的浸染效果,以A 高校的100 名教师和100 名学生为随机调查对象,以这两大群体对教师动机、智力、品德的偏重为调查重心,在剔除了两份无效学生问卷后,以99%的有效问卷为数据依托,得出图1。

图1 教师动机、智力、品德偏重对比图

由图一可知,高校学生偏重教师的品德,高校教师偏重自身的智力,两者均对教师的教学动机有所忽视。现实的教学需求更为重视教师教学动机的引领性作用,其次才是教师品德和智力的深化发展。在教学需求下,精良正确的教师动机对后续的教学活动有着思想指导性意义,为教师的品德培育和智力发展指明了方向。因此,在“教师主导-学生参与”的高校教学双轮模型之下,高校教师若想充分发挥其内在影响力,务必从动机先决、智力巩固和品德深化三大维度来丰富领导特质,塑造良好的教师形象。

(一)动机先决维度

在主体和对象的组织行动中,优良的行为动机发挥着驱动性的作用。基于“自我决定理论”的经验判断,行为动机以外在环境信息和内在需要结构为认识基础,以制度、环境所决定的动机为外部控制动机,以个体的工作、道德所决定的动机为内部自主动机,在外部动机内化、内部动机深化的连锁反应中实现预期动机的满足。

教师应以立德树人为根本任务,以学生的价值塑造和知识增进为追求目标,以培育新时代社会需要的人才为职业要求——这是环境影响下的教师外部动机。在个体课程建设的过程中,教师需把握课程建设的规律性、方向性和创新性,主理学生培养工作的政治性和学理性——这是个体工作和道德需要影响下的教师内部动机。

思想指导行动,教师内外部动机联合引导教学实践。在这一联动作用下,高校教师既需要将显性教育与隐性教育相结合,将德育与课程建设相贯通,将外部动机融入教学工作中;又需要回本溯源,在回归初心、价值、知识和实践的过程中深入发掘内部动机,坚定发挥教师的主体性、多样性和实效性的主渠道作用。

(二)智力巩固维度

高校教师的智育水平以其“短板效应”决定了教师主导有效性这个木桶的“盛水量”,成为教师内在影响力的限制性因素。若想巩固高校教师的智力维度,务必做好以下三项教学准备工作:其一,教师需以线上网络学习、线下书面学习、群体集中学习、个体自主学习等方式采集教学资源,深入学习教材,将教材与课外资源融会贯通,完成教学资源的体系化开发工作[3];其二,教育者需做好总体、具体和单次课程的教学目标设计工作,将教学内容与各个目标相联结,以教学大纲和授课计划的形式将教材与课程规划相结合,完成教学内容的系统化整合工作;其三,教育者需要创新教学思维,在课堂组织中加入个体的独创性成果,以教案的形式将课程部署整理在册,完成教学组织的建设性发展工作。

兼有此三项准备成果,高校教师方可完成智育资源库的选择、设计、合并和优化工作,可将智育元素载体去单一化、去模式化,可实现教师个体对工作动机的追寻目的,因课、因生、因校、因地制宜地完成智育元素导图的整体性、独特性绘制使命。

(三)品德深化维度

当高校教师的智育水平相差不大时,道德动机主宰下的德育水平便以其“长板效应”发挥了自己的作用,品德修养较为崇高的教师更易在教育学生中发挥自己的感染力和影响力。以培养知、情、意、行的学生为己任的高校难以容忍德不配位的教师,提高个人修养既是高校育人的需要,又是“课程思政”建设的要求。因此,高校教师应将科学精神与人文精神相结合,以工具理性为前提,以价值理性为本质追求,以科学伦理建构教师的精神世界;应回归育人价值本源,明确教师责任,激发德育内化动力,弥合多元认同,塑造价值依据;应以灌输性和启发性并用的方式将正确的思想理念和道德情感融入理论教学和实践活动中,由此激发学生精神世界的内化发展。

二、外在强制力——教学模式与领导艺术

于领导有效性而言,外在强制力是领导力中不可或缺的元素,以强有力的权力支撑指挥着被领导者的行动。作为教学课程的主导者,高校教师通过对管理活动的组织、对领导艺术的运用和对教学模式的规划来强化教育者对教育对象的外在强制力,在对计划、组织、指挥、控制四大管理职能的行使过程中发挥教师对课堂和学生的管理作用,在对有效教学这一目标的预测和追求下制定教学计划,在对团队型课程的构建历程中组织教学形式,在对信息流通方式的立体化构建中指挥教学对象,在对人事并重型管理体系的缔造进程中控制教学活动,以求达到将教学艺术与教学管理相结合的效果,充分发挥高校教师对课程管理的外在强制力。

(一)计划:有效教学方式

若想提升外在强制力,高校教师的教学活动势必以有效教学作为预测结果和追求目标,以教育形式阶段理论作为教学原理,以对有效教学方式的安排作为教学计划,以阶梯增长式的教学方法组织教育性教学。在有效教学的计划进程中,高校教师要将德育和智育相统一,以规范性的教学方式构造四大教学阶段。在“明了”阶段,教师应清晰化分解内容,明确化逐一讲解,直观化叙述教授,深入化激发兴趣,组织学生沉稳统一地学习知识。在“联合”阶段,教师应运用分析法,联通新旧观念,组织学生动态钻研,向高水平学习进发。在“系统”阶段,教师应采取综合法,引导学生系统化学习规律性知识,静态理解定义和结论。在“方法”阶段,教师应以实践活动和课程练习帮助学生动态理解常识、实际运用知识、完善观念体系。

(二)组织:团队型授课方式

在教学实践中,部分高校教师存在灌输式教学与现实脱节的显性化问题、说教性授课的生硬化问题以及生搬硬套资源的形式化问题,严重降低了学生对于课程的认同度,与学生的生活化追求、投入式学习相矛盾。

组织职能是将计划的执行工作与资源和需求相匹配的过程,完备的组织职能有利于现实教学问题的解决[4]。基于对组织职能的完备以及对现实教学问题的解决,高校教师应以强有力的领导来做好决策指挥、具体行动、全面协调和创新教学等教育工作,并借助翻转课堂、分层教学和大数据等创新型教学方法构建团队型课程,加强对学生和课程的关心。在组织职能与多维教育实践的结合运用中,高校教师应运用翻转课堂加强师生互动,运用第二课堂加强实践教学,运用分层教学方式弥合个体差异,运用线上平台提升综合应用实力,以团队型授课方式这一最强效力达成目标、维持团队,在对学生和课程的双向重视下提高学生学习兴趣,完成教学任务。

(三)指挥:信息流通方式

指挥是指管理者在深入、针对性了解被管理者的基础上以多样的形式树立领导榜样,加强沟通交流,以此来创建团结、创新、积极、高效团队的过程。高校教师若想得到高能的信息流通方式,务必要重视组织内部的信息流通反馈,做好学生对课程交流方式和课程要素的期待性调查。

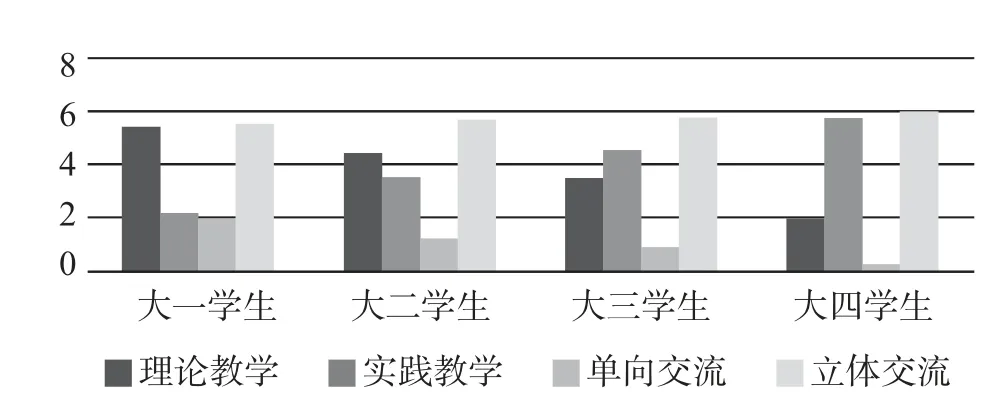

以A 高校在校生为调查对象,制定出“高校学生对课堂交流方式和课程要素的期待性调查”问卷。在整合了400 份问卷(每个年级各100 份)的基础上,剔除了7 份无效问卷,以98%的有效问卷为数据依托,得出如图2 所示的结论:在课堂交流方式方面,相对于单向交流方式,全体学生更为期待加强内部沟通的立体交流方式,大学生对于立体交流方式的期待值会随着年级的增长不断增加;在课程要素方面,大一、大二学生由于基础学习的需要而更为渴望理论教学内容的输入,大三、大四学生由于实习和工作的需要更为渴望实践教学内容的传授。

图2 高校学生对课堂交流方式和课程要素的期待性调查

(四)控制:人事型管理方式

在了解相关信息的基础上,高校教师若想以正确的信息流通方式强化课程指挥效果,务必将沟通与指挥相结合,注重学生的参与式交流,构建立体化的双向交流模式;务必注重因“生”施教,对大一大二学生侧重理论性教学,对大三、大四学生侧重实践性教学;务必做好两大教学内容的兼顾工作,不可过于厚此薄彼;务必将教学内容和双向交流模式有机结合,充分达成课程交流的教学目的。

控制是管理职能中提高被管理者的规范他律性的重要手段。在控制职能中,领导者以良好的管理体系为基底,通过因时因际的变化来协调工作,凭借专业的精神、敏锐的观察力和决断力来兼顾人事管理。高校教师在发挥校党委、校领导和学院部门三层管理体系教育合力的基础上,对学生推行人事并重的管理方式,依托宏观课程教学、管理和实践机制,建立微观学生个体教学模式,把握其中对事管理的整体性、渐进性以及对人管理的适应性和时效性。

三、结语

高校教育以教为根,以生为本,以传播知识文化、提升个人能力、引导人格发展、培养社会需要的人才为导向。高校教师是教育工作的关键,是教学课程的领导者,这一个体的主导有效性直接决定了教育质量和教学成效,影响了大学生的培育效果[5]。因此,高校教师应该积极参与构建“教师主导-学生主体”的教学模型,努力提升施教者的主导有效性,增强受教者的教学覆盖性,做到为党育人,为国育才,为社会培养格物致知、诚意正心、明德守法、知行精进的优秀青年。