霍尔果斯背斜构造变形特征及空间展布规律

李咏絮,周小军

(西南石油大学 地球科学与技术学院,四川成都 610500)

准噶尔盆地南缘,位于北天山以北、准噶尔克拉通以南,自新生代以来,属于环青藏高原盆山体系,受欧-印板块陆-陆碰撞后远距离效应的影响,形成前陆褶皱冲断带,具有复杂的“东西分段、南北分带、垂向分层”的构造特征[1-4]。高探 1 井的发现表明准噶尔盆地南缘油气资源十分丰富,且南缘中段构造是重点突破领域。霍尔果斯背斜位于准噶尔盆地南缘第二排深部基底卷入型断褶带,是南缘主力勘探地区之一[5-6],具有多幕的构造特征。受地震剖面品质限制,相关研究多集中在背斜浅部,其勘探也主要集中在中、浅部,且中深部为有利勘探方向。本文应用断层相关褶皱理论,对霍尔果斯背斜高品质地震剖面深部进行精细化解释;利用平衡地质剖面技术,模拟霍尔果斯背斜的形成与演化[7-8],采用三维构造建模方法,厘清霍尔果斯背斜走向上的空间展布规律,以期助力于霍尔果斯背斜的油气勘探与开发。

1 区域地质背景

准噶尔盆地南缘前陆褶皱冲断带在新生代的主要受南北向挤压作用和滑脱层空间分布特征的影响[9]。古近纪以来,随着特提斯洋的闭合、印度板块和欧亚板块碰撞、青藏高原隆升,产生的持续挤压应力使准噶尔盆地南缘产生褶皱冲断。霍尔果斯背斜位于准噶尔盆地南缘第二排构造带西段,沿应力方向其南北侧分别为南安集海背斜、安集海背斜,沿背斜走向其东侧紧邻玛纳斯背斜。霍尔果斯背斜整体呈近东西向、北翼较陡、南翼宽缓的长轴背斜,在南北方向为相向逆断裂所控制。

本次研究中可识别的地层从上到下依次为:塔西河组(N1t)、沙湾组(N1s)、安集海河组(E2-3a)、紫泥泉子组(E1-2z)、东沟组(K2d)、胜金口组(K1s)、清水河组(K1q)、齐古组(J3q)、头屯河组(J2t)、西山窑组(J2x)。其中,发育的构造滑脱层有西山窑组(J2x)煤层、胜金口组(K1s)泥岩夹泥质砂岩、安集海河组(E2-3a)泥岩夹泥灰岩、塔西河组(N1t)膏岩层[10]四套。

2 构造几何学特征

根据地震剖面反射波同相轴错断或终止、倾角域变化等特征,结合地层标定,可对霍尔果斯背斜地震反射特征做如下分析:深部反射波同相轴向上凸起,可见明显的断点反射和轴面错断,推测有大型逆冲断层;中部可见明显倾角域的变化、地层界线的重复,推测为多条逆冲断层的垂向叠置,浅部有明显的地层切割现象,推测有逆冲断层的存在。

根据地震反射特征,结合断层相关褶皱理论,对霍尔果斯背斜地震剖面进行解释,得其构造变形特征如下:深部发育大型逆冲断层,侏罗纪和白垩纪地层形成断层转折褶皱,向上弯曲,形成霍尔果斯深部背斜;在中深部,该逆冲断层向上逆冲至白垩系地层后,其前端受到阻碍,发育反向的逆冲断层,侏罗纪、白垩纪、古近纪地层向上褶皱弯曲变形,形成构造三角楔;三角楔内部同时发育反向的逆冲断层,使得侏罗纪、白垩纪、古近纪地层向上隆升起,构成复合型构造三角楔,大幅度抬升地层,形成霍尔果斯中深部背斜;三角楔上部,发育次级逆冲断层,切穿白垩纪、古近纪、新近纪地层,形成突发构造;深部的逆冲断层向北继续发育,在胜金口组地层滑脱,侏罗纪、白垩纪地层形成断层转折褶皱;浅部沿新近纪地层发育逆冲断层,新近纪地层沿该断层滑脱,发育断层传播褶皱,切穿古近纪和新近纪地层,并向上突破地表,形成霍尔果斯浅部背斜。综上,霍尔果斯背斜深部发育断层转折褶皱,中深部发育复合型构造三角楔,浅部发育突发构造和断层传播褶皱,垂向上多重构造叠置,构成完整的构造变形强烈的霍尔果斯复合型背斜。

3 构造运动学特征

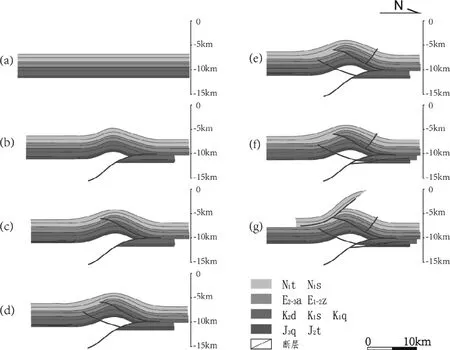

根据平衡剖面技术,假定岩层长度、厚度和面积恒定,利用计算机模拟霍尔果斯背斜的正向演化过程(图1),可验证上述地质构造解释的合理性。准噶尔盆地南缘在新生代受到青藏高原隆升的远距离影响,在持续挤压应力的作用下,在深部发育一条逆冲断层,切割侏罗纪和白垩纪地层,上盘沿逆冲断层发育断层转折褶皱,发生构造抬升;该条逆冲断层发育至胜金口组,其前端受到阻碍,朝相反的方向发育逆冲断层,切割侏罗系和古近系,两条断层之间形成构造三角楔,前冲断层的位移量转换为反冲断层的位移量;持续挤压作用下,在三角楔内部发育另一条反向逆冲断层,同样切穿侏罗系和古近系,形成复合型构造三角楔,大幅抬升地层;中浅部在第一条反向逆冲断层上发育一条新的逆冲断层,切割白垩系、古近系、新近系,在浅部形成突发构造;在霍尔果斯深部发育另一个条逆冲断层,其上盘的侏罗系、白垩系沿胜金口组地层滑脱至安集海背斜深部;伴随着天山的复活,由南安集海发育而来的断层继续发育,至霍尔果斯浅部形成一个逆冲断层,使得新近纪地层沿滑脱层逆冲并突破地表,形成地层传播褶皱,并大幅抬升地层。

图1 霍尔果斯背斜正演模拟

通过正向演化模拟,可得该剖面的累计位移量为9km。控制深部断层转折褶皱的逆冲断层的位移量为3km,其中有1km和0.2km的位移量通过楔形构造反向消减,0.4km的位移量通过在浅部形成突发构造的逆断层消减,1.4km的位移量通过深部滑脱至安集海背斜的逆断层形成的断层转折褶皱来消减,并传播至安集海背斜;来自南安集海背斜的在浅部形成断层传播褶皱的逆断层的位移量为6km,通过推覆至地表的方式消减。故从山前至盆地方向,来自南安集海背斜的位移量在传播过程中,通过楔形构造、断层传播褶皱、断层转折褶皱和突发构造等方式进行正反向消减,在垂向上叠置。

剖面全长20km,构造缩短量的估值为西山窑组、头屯河组、齐古组、清水河组6km,胜金口组5km,东沟组、紫泥泉子组、安集海河组4.5km,沙湾组、塔西河组10km;构造缩短率为西山窑组、头屯河组、齐古组、清水河组23.1%,胜金口组20%,东沟组、紫泥泉子组、安集海河组18.4%,沙湾组、塔西河组33.3%。构造缩短量在不同组的差异主要与滑脱层的分布和逆冲断裂体系有关,滑脱作用使得构造变形的挤压应力沿滑脱层由后缘向前缘传递,逆断层发育的位置和方向导致构造带抬升,二者综合影响构造缩短量的大小。

4 空间展布规律

选取过霍尔果斯背斜的六条地震剖面,对其进行精细化解释,选取塔沙湾组(N1s)、紫泥泉子组(E1-2z)、清水河组(K1q)、西山窑组(J2x)四套地层,建立霍尔果斯背斜三维地质模型(图2),可以较为直观地呈现出霍尔果斯背斜的构造形态。霍尔果斯背斜整体近东西走向,中段构造抬升最为剧烈,向两侧逐渐趋于平缓。深部逆冲断层逆冲角度从西到东先增加后减小;构造三角楔在西段变形强度较弱且位置偏北,向东变形强度先增强再减弱,逐渐向南侧的南安集海背斜靠近,构造三角楔内部反向逆冲断层的数量先增加后减少;突发构造由西向东逐渐增强,后逐渐消失;向北继续发育的逆冲断层角度平缓,向东逐渐消失;浅部的逆冲断层在西段并未发育,向东才逐渐显现。西山窑组和清水河组地层起伏较小,但在中段向上隆升幅度最大;紫泥泉子组和沙湾组地层在西段南侧抬升显著,是为背斜南侧的南安集海背斜大幅度构造抬升所影响。

截取三维地质模型的西段、中段、东段的剖面各一条(截面位置见图2),可得霍尔果斯背斜的空间展布规律(图3)。霍尔果斯背斜沿东西向延展,构造样式相似,中部构造变形最为剧烈,两侧变形相对平缓。在背斜西段,霍尔果斯背斜在深部发育低角度逆冲断层,与两条反向逆冲断层,形成复合型构造三角楔,浅部的构造应力在反向逆冲断层突破,形成突发构造;在背斜中段,深部逆冲断层角度增大,反向逆冲断层的数量从两条增至三条,浅部新近纪地层沿逆冲断层滑脱并突破地表,褶皱幅度增大,构造抬升量显著增加;在背斜东段,深部逆冲断层角度再次减缓,反向逆冲断层数量减少,浅部无突发构造,背斜构造抬升量明显减弱。霍尔果斯背斜从西向东,逐渐向南安集海背斜靠近。

图3 霍尔果斯背斜三维构造地质模型西、中、东段截面

综上,霍尔果斯背斜在走向上,构造变形样式相近,构造变形强度中部最强,向两侧逐渐减弱,具体表现为深部逆冲断层角度减小,三角楔内部反向逆冲断层数量减少,浅部逆冲断层发育程度减弱,突发构造逐渐消失,致使构造抬升量减小,构造变形强度减弱。

5 结论

1)垂向上,霍尔果斯背斜深部发育断层转折褶皱,中深部发育复合型构造三角楔,浅部发育突发构造和断层传播褶皱,叠置构成复合型背斜。

2)应力方向上,霍尔果斯背斜在持续挤压应力作用下,深部发育逆冲断层,其前端受阻进而反向逆冲,在中深部形成构造三角楔;浅部发育逆冲断层形成突发构造;深部继续发育向北逆冲的断层,浅部逆冲断层形成断层传播褶皱,构造缩短量为4.5~10km不等。位移量通过楔形构造、断层传播褶皱和断层转折褶皱等方式进行消减。

3)背斜走向上,霍尔果斯背斜构造变形样式相近,构造变形强度由中部向两侧逐渐减弱,主要表现在深部逆冲断层逆冲角度减小,中深部三角楔内反向逆冲断层数量减少,浅部逆冲断层发育程度减弱,突发构造逐渐消失。