硕士研究生缓和医疗认知水平与实践能力的调查及影响因素

曲璇,张丁月,葛楠,郑莹,戴晓艳,宁晓红*

(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院:1老年医学科,3肿瘤科,4国际医疗部,北京 100730;2中国医学科学院北京协和医学院,北京 100730)

根据世界卫生组织的定义,缓和医疗是一门通过症状控制、社会心理与灵性照顾及沟通与家属支持等方式,全面维护患有致命性疾病的患者及其家属生活质量的学科。我国在20世纪就进入到了老龄化社会,随着慢性疾病和肿瘤终末期患者比例的增加,缓和医疗需求激增。研究显示,目前我国多数医务人员缺乏缓和医疗专业理论知识,且普遍有接受缓和医疗培训的需求。为推广缓和医疗,自2014年起,北京协和医学院面向硕士研究生开设了缓和医疗的选修课程,迄今共有千余名学生参加。且自2019年开始,将缓和医疗正式纳入专业型研究生的必修课程。本研究对2019~2021年度参加缓和医疗必修课的779名硕士研究生进行调查,了解授课前学生的缓和医疗认知水平及实践能力,并分析影响因素,为后续缓和医学课程的完善及其他院校的缓和医疗教学提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2019~2021年度北京协和医院参与缓和医疗必修课的779名专业型硕士研究生为研究对象。

1.2 方法

1.2.1 调查工具 本研究采用自设问卷进行调查,问卷内容根据缓和医疗体系及专家意见设计,包括(1)基本信息:调查对象的性别、年龄及科室等。(2)死亡相关接触情况:是否作为医师参与过患者死亡,是否有自身罹患重病住院、近亲友离世或床前探访重病或临终亲人经历。(3)缓和医疗认知及实践能力相关问题:缓和医疗教育接受情况;在患者症状控制和医患沟通等方面的实践能力。问卷调查均为选择题,其中,缓和医疗认知水平及实践能力情况采用自我评价积分法,每个条目的自我评分为0~5分,分值越大代表掌握程度越高,最后计算各条目所有学生的平均分,分值越高,代表学生整体的缓和医疗认知水平及实践能力越高。

1.2.2 调查方法 通过课程平台向所有学生介绍问卷调查目的并发放问卷。所有信息均由学生自主填写完成。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 一般资料

本研究共纳入研究生779名,问卷回收率100%。408名(52.4%)学生此前接受过包括课程、讲座等在内的缓和医疗相关教育。637名(81.8%)学生曾作为医师在工作中面对患者的死亡过程,550名(70.6%)学生有过包括自身罹患重病住院、近亲友离世或床前探访重病或临终亲友的经历。临床学科分布情况详见表1。

表1 学生的一般资料

2.2 缓和医疗认知水平及实践能力情况

授课前,学生的缓和医疗认知水平及实践能力各项指标得分为2~3分。其中,在“能够缓解患者撤除呼吸机后呼吸困难的痛苦”及“能够很自然地和家属讨论器官捐献问题”方面学生得分较低,分别为(1.98±1.35)及(1.88±1.34)分,而在“能够对临终患者及家属表示共情”“与家属自如谈论抢救意愿”“能够在患者临终前选择适合的肠内营养支持”及“高年资同事为我学习临终患者照顾树立了榜样”方面得分较高,分别为(3.00±1.38)、(3.05±1.41)、(3.06±1.40)及(3.41±1.55)分(表2)。

2.3 影响缓和医疗认知水平及实践能力的相关因素

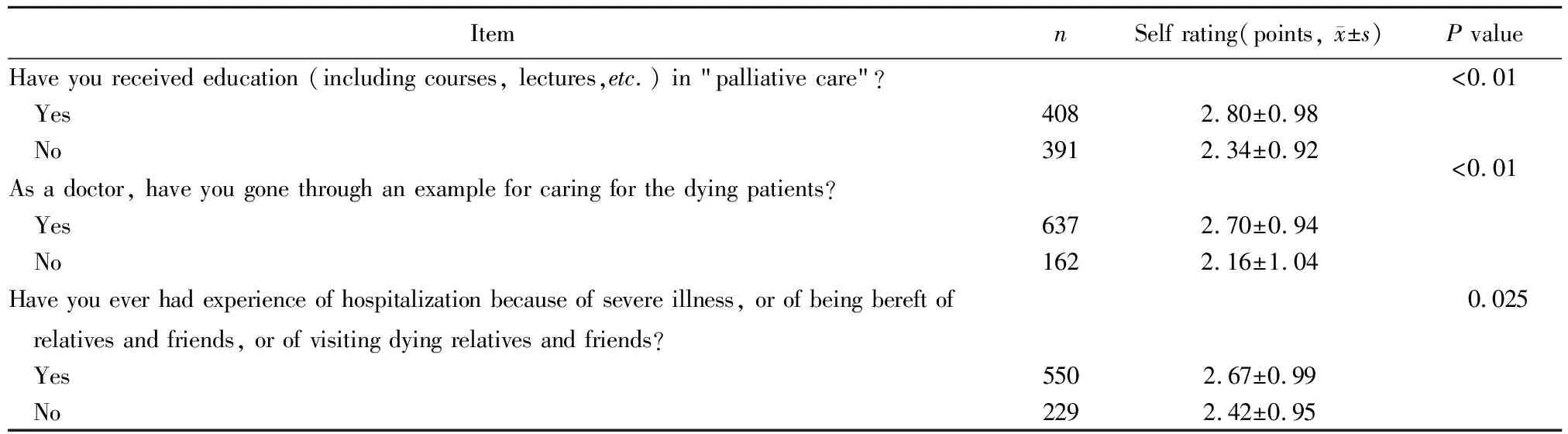

将所有学生缓和医疗认知水平及实践能力各项题目分值的平均数作为总体能力的衡量指标,以参与者的基本信息“是”或“否”作为分组变量,得到各组对该指标的平均值及标准差,并对其进行秩和检验。结果发现,“曾经接受过缓和医疗教育”“作为医师参与过患者死亡过程”以及“有自身罹患重病住院、近亲友离世或床前探望重病或临终亲友的经历”的学生,缓和医疗认知水平及实践能力总体显著提高(P<0.01;表3)。

表2 学生的缓和医疗认知水平及实践能力情况

表3 缓和医疗认知水平及实践能力的影响因素分析

3 讨 论

缓和医疗是一门着眼于提高患有危及生命疾病的患者及其家属生活质量的学科,通过团队(医师、护士、社工及志愿者等)工作,帮助患者减轻症状,关注患者及家属的心理/心灵痛苦,让患者和家属在患者走向生命终点的整个过程中都能够得到安宁。缓和医疗传递的理念对所有的医师、护士乃至全社会都是非常珍贵的。全球已经有156个国家和地区建立了缓和医疗项目,而欧美(如英国、德国、法国和美国)和亚太地区(中国台湾、中国香港、菲律宾、新西兰、马来西亚和澳大利亚)等17个国家和地区已经将缓和医疗作为临床医学分支学科,纳入到医学生和健康执业者的培训教育课程[1]。在英国,所有医学院校均开设关于“生命,死亡和丧亲之痛的最后几天”的必修课。用于“姑息治疗”课程的教学时间也逐步增加(2000年:6~100 h,平均20 h;2013年:7~98 h,平均36 h)[2]。在美国,缓和医疗教学越来越被医学院校重视。1975年,80%的美国医学院教授一定程度的临终关怀相关内容。而到2000年,美国所有的医学院均开设了缓和医疗的课程[3]。在国内,缓和医疗起步虽然较晚,但逐渐被大众所了解、接受。北京协和医学院是开设课程较早的医学院校,并且自2019年开始,将缓和医疗课程设置为临床型硕士研究生的必修课程之一。

此前,我国国内针对医师、医学生及护理专业学生等医疗相关人员的调查均表明,医护人员对缓和医疗的态度较积极,但对缓和医疗基本理念的理解普遍存在误区[4-6]。本次研究在课前对参加缓和医疗课程的临床型硕士研究生的基本信息及其对缓和医疗的认知水平和实践能力进行调查。调查问卷内容着重在识别濒死患者,对待死亡的态度,与临终患者及家属的沟通,症状控制,关注患者心理及灵性方面的需求等。结果发现,52.4%的学生在课程前对缓和医疗有所接触,但课前缓和医疗认知水平及实践能力仍然整体分值偏低。提示有必要针对医师群体进行系统、专业且深入的缓和医疗教育。

在缓和医疗认知水平及实践能力的不同方面,学生的掌握程度并不一致。在某些特定问题上,学生整体得分水平较低,如“能够缓解患者撤除呼吸机后呼吸困难的痛苦”一问,得分仅为(1.98±1.35)分,说明在控制终末期患者痛苦症状方面,学生能力不足且有很强的学习需求,这与此前研究一致[7]。在“能够和家属讨论器官捐献问题”方面,学生自我评分也较低,说明学生对器官捐献话题缺乏了解,且在医疗实践中缺乏相关经历,这也从侧面反映了我国器官捐献方面的不足。针对此类薄弱方面,我们应当反思此前培养方案中相关教育的缺失,并进行相应补充。同时,教师可以考虑在课前对学生的基础水平和疑问进行深入的调查,有针对性地进行教学。

从影响因素来看,“曾经接受过缓和医疗教育”可显著提高学生缓和医疗相关各项的能力,体现了普及缓和医疗理念的重要性。“作为医师参与过患者死亡过程”也为缓和医疗认知水平及实践能力的重要影响因素。在工作中面临患者死亡的经历,可使学生对缓和医疗的意义以及作为医师的责任有更加深入的认识,并在实践中有意识地向高年资医师进行学习,从而提高自己处理相关问题的水平。“有自身罹患重病住院、近亲友离世或床前探望重病或临终亲友的经历”可提高缓和医疗认知水平及实践能力评分。有研究指出,模拟临终情景进行实操教学,可显著提高学生缓和医疗认识水平和实践能力,并弥补有死亡相关经历和无死亡相关经历学生对缓和医疗认知及能力的差距[8]。

Epstein和Hundert曾经指出,胜任能力就是在日常医疗工作中,具备熟练、准确运用交流沟通技能、医学科学知识、专业技术手段、科学临床思维与决策,以及共情表达、价值取向和个人经验积累等,让所服务的群体或个人获得利益。以胜任能力为标准,是一种目标导向的教学改革方法[9]。如2013年欧洲缓和医学协会制定的课程内容包括:(1)缓和医学的基本概念;(2)疼痛及其他痛苦症状的缓解及舒适护理;(3)心理社会灵性的照顾;(4)医患的沟通技巧;(5)由医师、护士、志愿者及社工等成员组成的团队协作;(6)伦理学与法律问题;(7)自我反思。而在美国的医学院校中缓和医疗课程的重点是死亡和临终,最常被教授的话题为对死亡和濒死的态度、沟通技巧和疼痛管理,儿科护理和宗教/文化问题较少被提及[10]。因此,在我们今后的教学中,应在借鉴国外经验的基础上,结合国内的实际情况,了解学生的主要需求,开展以实践为主线以胜任能力为导向的教学。

综上所述,本研究中学生课前的缓和医疗认知水平及实践能力整体偏低,体现了开设缓和医疗课程的必要性和重要性。未来尚需更高质量的研究、更多的数据来评估教学方法的有效性,使该领域的循证教育策略成为可能。此外,还需要开展更深层次的问卷调查,明确医学生在不同阶段接受缓和医疗教育的需求,以期为末期患者在生命结束时提供更好的照护。