两组不同离心训练背景的女性运动员在跳深动作中下肢生物力学的差异及对ACL损伤预防的启示

张 鑫,胡 婧,朱伟平,阮棉芳,伍 勰*

非接触性前交叉韧带(anterior cruciate ligament,ACL)损伤是下肢严重的损伤之一,主要发生在跳跃后的落地阶段,且女性表现出更高的ACL损伤率(李翰君 等,2014;Agel et al.,2005;Gerberich et al.,2016;Stanley et al.,2016)。当前研究对于可能导致ACL损伤的因素观点不一,但基本认为因素是多方面的,高危因素越多,损伤风险越高。其中,较弱的膝屈肌肌力(张美珍 等,2015;My‐er et al.,2009)、较小的着地膝屈角(刘卉 等,2011;Decker et al.,2003;Yu et al.,2006)、较大的膝外翻力矩(Hewett et al.,2005)和较高的地面反作用力(ground reaction force,GRF)(Leppanen et al.,2017)等落地过程中的性别差异表现,被认为可能是导致女性高损伤率的重要因素。基于这些发现,学者们制定了一系列降低运动中ACL损伤风险的训练方案,并取得一定成果(彭勇,2020;甄子会等,2019;Hopper et al.,2017;Pollard et al.,2017)。

超等长训练(plyometric training),指肌肉在做完离心收缩后迅速进行向心收缩的训练(stretch-shortening cycle,SSC),是ACL损伤预防方案中的重要干预手段(Alkjaer et al.,2013;Davies et al.,2015)。Hewett等(1996)研究表明,6周超等长训练能够显著增加女性运动员的腘绳肌/股四头肌肌力比值(H∶Q),并降低GRF。Myer等(2006)研究发现,7周超等长训练能明显增加膝屈角和降低GRF。Pollard等(2017)也发现,12周的干预训练能够有效改善女性髋、膝关节肌肉激活策略,从而有效预防ACL损伤。上述研究表明,短期的超等长训练(4~12周)或许能够有效降低女性ACL损伤率。但这是否意味着具有长期离心训练背景的运动员在面临冲击性动作时会表现出更合理、更安全的落地动力定型?确定这一问题并与短期干预类研究结果进行相互验证,或许能进一步理解冲击性动作对于下肢损伤,特别是ACL损伤的生物力学机制,从而也能更有效地制定损伤预防训练方案。虽有学者对两组不同训练背景的男性运动员在规定策略下进行落地下肢生物力学特征的比较研究,并认为长期超等长训练可能有助于男性跳跃组采用更为合适的冲击力缓冲策略来降低ACL损伤率(Wu et al.,2013),但由于ACL损伤率的性别差异,尚不清楚不同离心训练背景的女性是否会在下肢冲击性动作中表现出与男性类似的组间差异。

因此,本研究主要考察不同离心训练背景的女性运动员(跳跃组vs非跳跃组)在膝关节肌力以及跳深动作中的下肢生物力学差异,讨论对于跳跃组,长期离心训练是否会对下肢冲击性动作表现和ACL损伤风险产生明确影响。相对非跳跃组,假设H1:在膝关节肌力测试中,跳跃组会表现出更大的下肢肌肉力量;假设H2:跳深测试中,跳跃组有更好的跳跃表现;假设H3:跳深测试中,跳跃组会表现出较低风险的下肢生物力学特征。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

招募12名女性游泳运动员和12名跑跳类项目的女性田径运动员(表1),并根据有无下肢离心训练经验将其分为跳跃组(田径运动员)和非跳跃组(游泳运动员)。要求所有受试者均接受不少于5年的专项训练,且半年内无严重下肢损伤。实验方案通过伦理道德委员会批准。正式实验前,告知受试具体测试流程,并签署知情同意书。

表1 受试者基本信息Table 1 Basic Information of the Subjects M±SD

1.2 实验方案

实验分两部分进行:120(°)/s的膝关节等速肌力测试和40 cm高度的跳深动作测试,两次测试间隔1天。保证测试前和测试间未经历大运动量体能训练。正式测试前一周对所有受试者进行1次测试动作培训,以帮助其了解实验过程和动作要求。正式测试中,所有受试者来到实验室,先更换实验专用紧身衣、紧身裤和运动鞋,然后在跑步机上进行10 min慢跑(速度为8 km/h),最后进行3 min静态拉伸。

1.2.1 跳深动作测试

热身结束后,迅速在受试者身上粘贴Marker点(直径为14 mm)和肌电传感器(长37 mm×宽26 mm×高15 mm),肌电传感器粘贴位置为优势腿的股内侧肌(VM)、腓肠肌外侧头(GM)和股二头肌长头(BF)(图1)。粘贴前,剃除对应皮肤表面毛发并用酒精擦拭,随后将传感器沿肌纤维走向粘贴于相应肌肉的肌腹处,并用皮肤膜包裹固定。优势腿定义(Ford et al.,2003)为受试者踢球时的惯用腿。

图1 反光标志点和肌电传感器的放置Figure 1. Placement of Reflective Markers and EMG Sensors

准备工作结束后,受试者先进行静态拍摄,随后完成3次原地纵跳(counter movement jump,CMJ),作肌电标准化处理(张洋 等,2016);再进行跳深(drop jump,DJ)动作测试,受试者站在40 cm高的台子上,双眼目视前方、双手叉腰、双脚开立与肩同宽,优势腿向前迈出,身体自然前倾垂直下落,双足同时且分别落在2块测力台上,随后迅速尽力反向跳起并再次分落于2块测力台上,共完成3次有效测试。

1.2.2 等速肌力测试

测试人员先将受试者按测试标准进行坐姿固定,随后指导受试者进行3次非全力练习测试以熟悉动作要求。练习结束后,受试者尽全力完成120(°)/s的优势侧膝伸肌向心/离心和屈肌向心等速肌力测试,每种测试重复3次,共记录9次,每种测试间歇1 min,测试顺序随机产生。测试人员全程为受试者加油鼓励,以助受试者保持最大发力状态。

1.3 数据的采集与处理

DJ测试中,使用三维红外动作捕捉系统(100 Hz,Vi‐con Motion Analysis Inc.,Oxford,UK)、三维测力台(1 000 Hz,928 7 C,Kistler Instruments AG Corp.,Winterthur,Switzer‐land)和表面肌电采集与分析系统(4 000 Hz,Trigno wire‐less,Delsys,Boston,USA)同步采集受试者优势侧下肢关节运动学、动力学和肌电数据。等速肌力测试中,采用多关节等速肌力测试系统(256 Hz,Contrex,Switzerland)采集受试者优势侧膝关节肌群等速肌力测试数据。

运动学与动力学数据在Visual 3D软件(C-Motion,Inc.,Germantown,MD,USA)中处理,先采用Butterworth四阶低通滤波器对Marker点轨迹信号和测力台信号进行平滑处理(截止频率分别为10 Hz和50 Hz),在此基础上计算髋、膝、踝关节的运动学与动力学参数(张洋 等,2016)。原始表面肌电信号使用10~400 Hz的Butterworth 四阶带通滤波处理后,利用50 ms窗口的移动均方根整流CMJ和DJ动作的肌电。3次CMJ动作中的每块肌肉峰值平均EMG信号用于DJ动作中相对应的各肌肉肌电的标准化处理。最后,根据同步信号分阶段计算平均积分肌电(aEMG)。

1.4 相关定义及统计学处理

DJ动作阶段(孙晓乐 等,2018)划分为:1)离心缓冲期,从着地瞬间到膝关节最大屈曲时刻;2)向心蹬伸期,从膝关节最大屈曲时刻到脚尖离地瞬间。关节刚度:动作开始至关节力矩最大值期间的力矩差与角度差比值(Ward et al.,2019)。关节做功贡献度:某单关节做功与髋、膝、踝关节做功总和之比(Stefanyshyn et al.,1998)。重心腾空高度:从脚尖离地至最高点期间的重心垂直位移(井兰香 等,2012)。H∶Q:腘绳肌向心峰值力矩与股四头肌离心峰值力矩的比值(Hewett et al.,2008)。

实验数据结果以平均值±标准差表示。在SPSS 22.0中对膝伸肌等速肌力测试数据进行重复测量方差(组别×收缩方式)分析,对其他测试数据进行独立样本t检验,显著性水平α=0.05。利用统计参数映射(SPM1d)方法(Pa‐taky,2012)检测垂直地面反作用力(vertical ground reaction force,VGRF)的差异性,显著性水平α=0.05。SPM1d分析的代码实现在Python平台上完成。

2 结果

2.1 膝关节等速肌力测试

膝伸肌峰值力矩表现出组别×收缩方式的交互效应(P=0.037;图2A)。进一步简单效应检验结果显示,在离心收缩条件下,跳跃组表现出更高的膝伸肌峰值力矩(P=0.013);在向心收缩条件下,两组膝伸肌峰值力矩无显著性差异(P=0.394)。膝屈肌向心收缩峰值力矩在两组间存在显著性差异,跳跃组有更大的峰值力矩(P=0.023),但H∶Q无显著性差异(P=0.154;图2B)。

图2 膝关节等速肌力比较Figure 2. Comparison of Isokinetic Muscle Strength Comparison of Knee Joint

2.2 DJ动作测试

2.2.1 运动学

同非跳跃组相比,跳跃组落地缓冲时间[(0.18±0.04)s vs (0.24±0.03)s,P<0.001]和蹬伸离地时间[(0.20±0.04)s vs (0.28±0.03)s,P<0.001)均显著缩短,重心腾空高度显著增加[(0.30±0.05)m vs (0.24±0.04)m,P=0.002;图3]。

图3 跳跃组和非跳跃组跳深动作中各阶段动作完成时间和重心腾空高度比较Figure 3. Comparison of Completion Time in Each Stage of Drop Jump and Height of the Center of Gravity between Jumpers and Non-Jumpers

下肢关节运动学结果表明,较之非跳跃组,跳跃组表现出显著减小的着地跖屈角(P=0.035)、踝关节ROM(P<0.001)、膝关节ROM(P<0.001)和髋关节ROM(P=0.006),但着地膝屈角和着地髋屈角无显著性差异(表2)。

表2 跳跃组和非跳跃组在跳深动作中下肢关节运动学比较Table 2 Kinematic Comparison of Lower Limb Joints between Jumpers and Non-Jumpers during Drop Jump

2.2.2 动力学

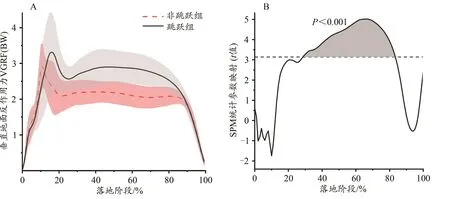

跳跃组表现出增大的踝关节伸展峰值力矩(P<0.001)、踝关节向心功(P=0.032)、踝向心功贡献度(P=0.003)和踝关节刚度(P=0.003),显著减小的膝关节离心功(P=0.001)、离心功贡献度(P=0.049)、膝关节向心功(P=0.002)和膝向心功贡献度(P=0.003;表3,图4)。同时,跳跃组还表现出更高的VGRF(图5A)。经SPM1d分析表明,跳跃组在落地的30%~84%阶段(对应DJ动作的离心-向心过渡期和向 心期)表现出更大的VGRF(P<0.001,图5B)。

表3 跳跃组和非跳跃组在跳深动作中下肢关节动力学比较Table 3 Dynamic Comparison of Lower Limb Joints between Jumpers and Non-Jumpers during Drop Jump

2.2.3 肌电

本研究发现,在整个DJ动作过程中,标准化后的VM、BF、GM的aEMG在跳跃组和非跳跃组中均无显著性差异。

3 讨论

在执行跳跃类动作时,下肢肌力不足被认为可能是造成女性高ACL损伤率的潜在机制之一,尤其是膝屈肌肌力不足(Myer et al.,2009;Weinhandl et al.,2014)。本研究表明,较之非跳跃组,女性跳跃组表现出更大的股四头肌离心力量(Qecc)和腘绳肌向心力量(Hcon),但H∶Q无明显差异,股四头肌向心力量亦无显著性差异(图2),这些结果部分支持了本研究的假设H1。其中,膝伸肌力量在不同收缩方式下所表现出的交互结果(图2A)可以认为是由于跳跃组长期下肢离心力量训练造成的。在一些短期训练干预的研究中,Lephart等(2005)发现,经过8周超等长训练后,女性膝伸肌肌力显著增加,但膝屈肌肌力无明显变化。Myer等(2006)发现,在7周超等长训练的基础上再进行单独的股后肌群训练能显著提高股后肌群肌力和H∶Q。本研究及Wu等(2013)的研究表明,长期接受下肢离心训练的跳跃组H∶Q与非跳跃组无显著性差异。因此,本研究认为,无论是短期还是长期超等长训练均能显著增加膝伸肌群力量,但训练中应同时重视加强腘绳肌的力量训练,否则单纯的伸肌力量增加只能导致更低的H∶Q,非但不能减小ACL的损伤风险,甚至可能适得其反。

与本研究假设H2一致,跳跃组DJ运动表现显著优于非跳跃组(图3)。这可能主要得益于更强的膝伸肌离心肌力,提高了膝伸肌储存和利用弹性势能的能力,从而提高动作的效率和连惯性。另外,跳跃组表现出更大的踝向心功和贡献度,可能也是其跳跃表现提高的原因之一(图4)。Bobbert等(2001)的研究表明,在下肢SSC类动作中,踝关节跖屈肌能量输出对跳跃动作有重要作用。

图4 离心期和向心期的踝、膝、髋关节做功贡献度Figure 4. Work Contribution of Ankle, Knee, and Hip Joints between Jumpers and Non-Jumpers during Centrifugal and Centripetal Phases of Drop Jump

本研究还表明,跳跃组在DJ离心期表现出更加刚性的缓冲策略(表2),更小的着地跖屈角和髋、膝、踝关节ROM,但两组运动员的着地膝屈角并未表现出显著性差异。在冲击性动作中,直膝落地被认为是一个重要的ACL损伤风险,也是女性运动员ACL损伤高发的重要因素(Decker et al.,2003;Yu et al.,2006)。本研究结果并不支持研究假设H3,即进行长期下肢离心训练的跳跃组在DJ动作中并不表现出更低风险的着地策略。然而,Myer等(2006)表明,7周离心训练可显著增加受试者完成DJ动作时的着地膝屈角和最大膝屈角;Hopper等(2017)发现,7周干预训练后,在完成DJ动作时干预组的着地膝屈角显著增加,而最大膝屈角无明显变化。对于上述不同研究结果,本研究认为,动作表现需求会影响跳跃类动作的下肢生物力学特征(Dai et al.,2019),旨在追求跳跃表现的训练与旨在改善着陆力学的训练会产生不一样的效果(Vescovi et al.,2008)。本研究中,跳跃组在日常训练中更多地追求动作表现,而短期干预训练更多注重改善下肢生物力学。值得注意的是,短期的干预通常会通过语言反馈等方式让运动员有意识地改变着陆力学以安全落地(My‐er et al.,2006;Pollard et al.,2017),但随着干预终止,这种意识可能会在运动员脑海中逐渐淡化。此外,干预的后测通常会在干预结束后立即进行,这时运动员仍处于运动技能学习阶段,学习效应较强(Padua et al.,2012),此时的测试结果或许并不能完全表明干预训练能够有效改善高风险的下肢生物力学特征。

除了身体姿态,高冲击力也被认为是导致ACL损伤的重要因素(Leppanen et al.,2017)。研究表明,ACL损伤通常发生在着地初期(Krosshaug et al.,2007)。本研究中,与非跳跃组相比,跳跃组表现出更大的VGRF。但经SPM1d分析后发现,跳跃组在落地的30%~85%阶段表现出更大的VGRF,而在落地前30%阶段无显著性差异(图5)。My‐er等(2006)和Wu等(2013)的研究发现,单独的超等长训练并不会降低受试者在落地动作中的GRF。本研究认为,跳跃组在DJ动作中取得更好运动表现的同时,伴随更大的VGRF,在力学上是合理的。而在落地初期不表现更大的冲击力说明了跳跃运动员在着地风险控制和跳跃表现上的兼备能力,即在不增加损伤风险的前提下提升了运动表现。

当地面冲击向上传递至不同关节时,两组的动力学差异主要体现在膝、踝关节上,髋关节无显著性差异(表3,图4),并且跳跃组表现出显著减小的膝关节离心功与贡献度。Weinhandl等(2011)发现,疲劳状态下,受试者在DJ动作中会表现出膝关节离心功的减小和踝关节离心功等量增大的现象。虽然本研究认为这种策略变化与ACL损伤风险之间的关系还有待进一步研究,但上述研究同时发现疲劳后着地膝屈角减小。本研究中,跳跃组是跑、跳类项目的田径运动员,长期且大量的SSC动作训练极大地发展了跳跃组的膝伸肌离心力量以抵抗落地冲击力;非跳跃组是较少进行下肢SSC动作训练的游泳运动员,较弱的膝伸肌离心肌力使得其必须通过增大膝关节做功以缓冲落地冲击力。因此,跳跃组更小的膝关节离心功与疲劳后离心功的减小有完全不同的形成机制,并且本研究中两组的着地膝角并无显著性差异。因此,跳跃组更小的膝关节离心功与贡献度并不反映更大的ACL损伤风险。

图 5 垂直地面反作用力比较Figure 5. VGRF Comparison

本研究的局限在于未招募男性受试者进行相同测试,缺少性别比较。同时,利用肌骨模型进行运动仿真,并结合有限元分析方法解算ACL在冲击性动作中的动态应力-应变特征,对于ACL损伤机制的理解及损伤预防都有重要意义,是值得深入研究的方向。

4 结论

1)长期进行下肢离心训练能够有效增强运动员的膝关节伸肌离心力量,并能提高跳深动作的运动表现。

2)女性跳跃组在跳深动作中的膝关节运动学、VGRF等指标,尚不能直接证明长期离心训练可以有效预防或降低在冲击性着地动作中的ACL损伤风险。

3)在提升运动表现的同时,不增大ACL损伤风险可能才是对长期离心训练效果较合理的逻辑解释。