土沉香黄野螟综合防治技术初探

陆 健 柯沛强 曾 伟

土沉香黄野螟综合防治技术初探

陆 健1柯沛强2曾 伟2

(1.茂名市国有大雾岭林场 广东茂名 525343;2.茂名市林业科学研究所 广东茂名 525000)

近年来,随着人工大规模种植土沉香,黄野螟的发生也越来越严重。对此,选择茂名森林公园及周坑、化州市丽岗镇扶良村、平定镇上双村作为试验区域,开展黄野螟综合防治技术试验,旨在确保土沉香健康生长,降低土沉香产业经济损失,带动更多人加入土沉香种植产业中,促进本地区经济发展,同时有效减少化学药剂带来的一系列环境问题。

土沉香;黄野螟;综合防治技术

土沉香[(Lour.)Spreng],瑞香科沉香属植物,又名白木香、女儿香等,作为我国生产沉香的唯一植物资源,其经济价值很高。沉香属植物主要害虫为黄野螟(Moore),属鳞翅目螟蛾科,分布于广东、广西、海南和云南等南方各省,是典型的寡食性害虫[1]。此类害虫对土沉香生长危害巨大,目前普遍采用单一的化学药剂方式进行防治,但防治效果只能是局部性、暂时性的,而且害虫容易产生耐药性[2],因此需要应用综合防治技术以提升防治效果。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

选择了3个试验地。

(1)茂名森林公园及周坑,地理位置为21°38′15.230 4″N、110°48′20.181 6″E,土沉香种植面积100亩,种植时间2009年,平均树高2.5 m,平均胸径8 cm,株行距2 m×2 m。

(2)化州市丽岗镇扶良村,地理位置21°42′57.488 4″N、110°35′28.399 2″E,土沉香种植面积2 000亩,种植时间2011年,平均树高2.8 m,平均胸径10 cm,株行距1.5 m×2 m。

(3)化州市平定镇上双村,地理位置22°5′48.958 8″N、110°28′36.940 8″E,土沉香种植1 000亩,种植时间是2006年,平均树高3.0 m,平均胸径13 cm,株行距1.5 m×2 m。据调查,3个试验地每年发生黄野螟6代~8代,为害程度中至严重。

1.2 试验器械和药剂

仪器:E27型太阳能诱捕杀虫灯,由江西省南昌营林科技有限公司提供,半径20 m~30 m范围内放置1盏。

药剂:球孢白僵菌可湿性粉剂(400亿孢子/g)和球孢白僵菌粉炮(150亿孢子/g、125 g/枚),江西天人生态股份有限公司生产;10%吡虫琳WP,烟台科达化工有限公司生产;2.5%氯氰菊酯EC,山东邹平农药有限公司生产;1.8%阿维菌素EC,一帆生物科技集团有限公司。

1.3 试验设计

1.3.1 黄野螟生活史观测

通过对土沉香黄野螟生活史的观测,掌握茂名地区黄野螟一年发生代数,通过了解黄野螟主要的生物学特性[3],明确各虫态出现的时间段。

1.3.2 黄野螟防治技术应用试验

依据黄野螟的发生规律,对黄野螟针对性地采取有效的防治措施,以达到综合防治的目的,防治方式包括布置诱捕杀虫灯、喷洒白僵菌、化学药剂处理。

(1)布置诱捕杀虫灯。

在各代黄野螟成虫羽化前后的时间段悬挂E27型太阳能诱捕杀虫灯,每天清点诱捕的黄野螟成虫数量。诱捕杀虫灯通过吸收太阳能,转换成电能贮存在蓄电池内,在夜间发出可见光,能吸引周边半径20 m~30 m范围内趋光性强的成虫(包括黄野螟),每3亩放置1盏。

(2)喷洒白僵菌。

施用400亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂或150亿孢子/g球孢白僵菌粉炮(125 g/枚),每亩使用量为可湿性粉剂200 g或粉炮4枚,即每亩达到75 000亿~80 000亿球孢白僵菌孢子,在春季温度达到23 ℃、湿度达80%以上使用。

(3)化学药剂处理。

当黄野螟幼虫虫口密度达到100头/株,在3龄期开始分开取食后,施用10%吡虫琳WP,使用浓度为1 500倍液;或2.5%氯氰菊酯EC,使用浓度为2 000倍液;或1.8%阿维菌素EC,使用浓度为1 500倍液。

2 结果与分析

2.1 土沉香黄野螟世代生活史

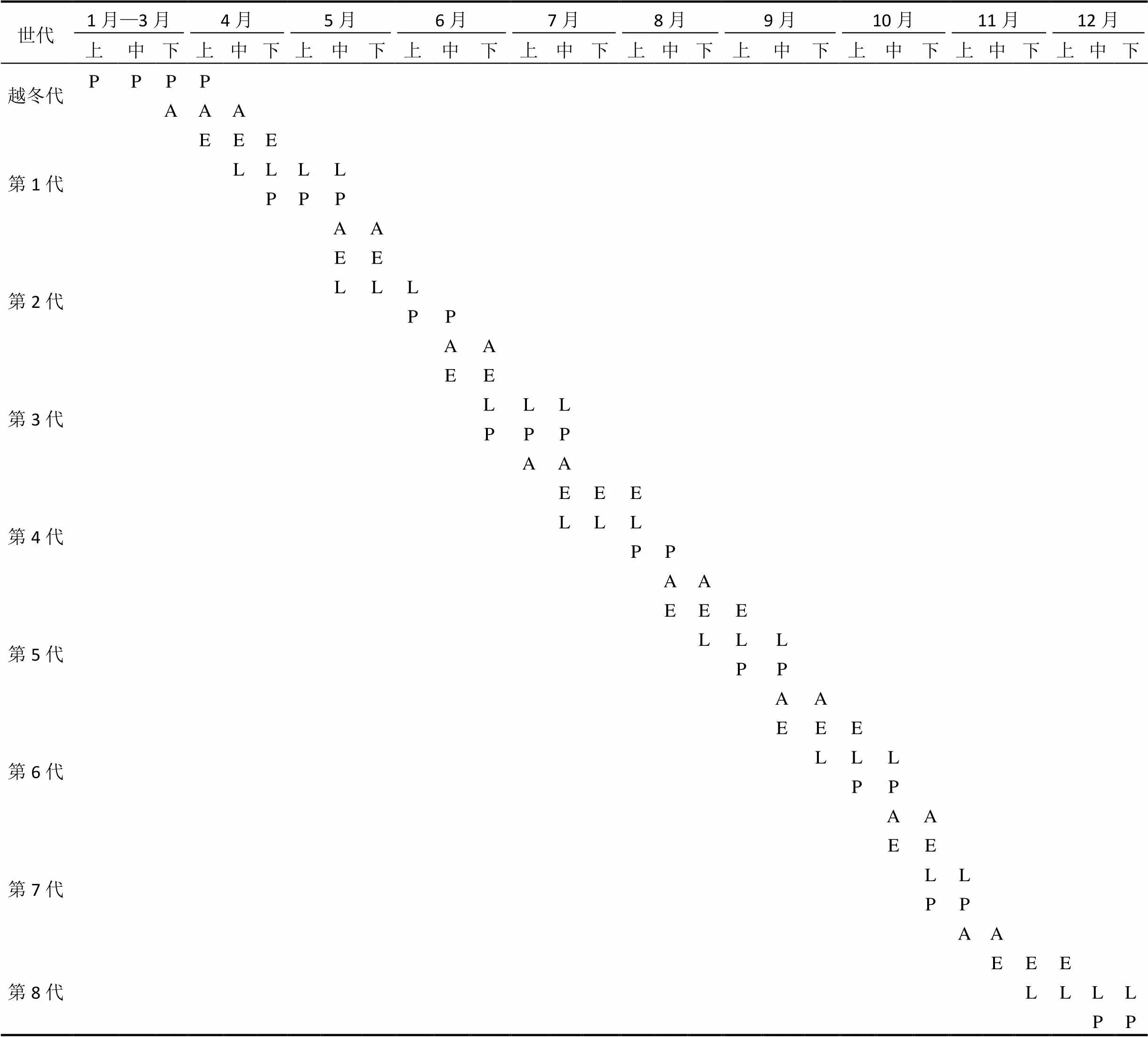

经过调查得知,土沉香黄野螟在茂名地区1年可发生8代,世代重叠严重,幼虫为害期为4月至12月,12月中下旬以蛹越冬,翌年3月下旬至4月中旬陆续羽化。茂名地区黄野螟生活史如表1所示。

表1 茂名地区土沉香黄野螟世代生活史

注:E表示卵,L表示幼虫,P表示蛹,A表示成虫。

2.2 黄野螟防治效果分析

2.2.1 诱捕杀虫灯效果分析

在黄野螟成虫羽化前,利用成虫的强趋光性,在茂名森林公园管理处、茂南公馆周坑村委会、化州市丽岗镇扶良村委会、化州市平定镇上双村委会沉香林共悬挂10盏E27型太阳能诱捕杀虫灯。据2020年3月—12月的统计,在夜间工作时段(19:00至翌日6:00),1盏诱捕杀虫灯平均一天可诱杀13头黄野螟,最多的一天可诱杀92头,为7号诱捕灯在第5代时诱捕到,诱捕到最多成虫的是第2代,第5代其次,具体如表2所示。诱杀黄野螟成虫数量与气候相关,与诱捕杀虫灯电量、气温呈正相关。

表2 2020年3月—12月诱捕杀虫灯诱捕黄野螟成虫数量汇总表

续表2 2020年3月—12月诱捕杀虫灯诱捕黄野螟成虫数量汇总表

2.2.2 白僵菌生物防治效果

通过施用400亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂和150亿孢子/g球孢白僵菌粉炮(125 g/枚),使每亩达到75 000亿~80 000亿球孢白僵菌孢子。从茂名森林公园周坑和化州市丽岗镇扶良村试验点观测,黄野螟感染率在40%以下,效果不显著,可能要在防治时机、使用量和使用方式上再调整。

2.2.3 化学防治应急效果

使用广谱性菊酯类EC、吡虫琳WP等低毒、低残留杀虫剂常规剂量和阿维菌素EC常规剂量喷洒,防效达到85%以上,效果良好。

3 整合防治技术,开展综合防治

结合黄野螟在茂名地区的生活史,通过对物理、生物、化学等防治技术进行有机整合,初步形成一整套以物理防治和生物防治为主,化学防治为辅的综合防治技术。

针对成虫的趋光性,利用太阳能诱捕杀虫灯诱杀成虫,在各世代成虫出现前3 d开始悬挂,10 d左右回收,第1次在越冬代成虫羽化前(3月中旬开始)。通过有效诱杀成虫,尽可能减少成虫数量,从而从源头遏制产卵量和下一代虫口基数。

幼虫期精准使用白僵菌和化学药剂,开展综合防治试验,有效减少土沉香黄野螟的为害,据初步测算,总有效率在85%以上。

4 结论

本研究通过观测掌握黄野螟在茂名地区的世代生活史,研究应用物理方法防治黄野螟的手段、使用时机,喷洒生物制剂和化学药剂的剂量和喷洒技术等,有机整合防治方法,形成了一套完整的黄野螟综合防治技术体系。

本研究主要是开展物理、生物和化学防治黄野螟的试验和效果分析,虽然取得了一定的效果,但在利用白僵菌进行生物防治的效果等方面仍然有较大的提升空间。

[1]彭思颖,赵鹏飞,常明山,等.黄野螟幼虫行为学特性及其防治[J].广西林业科学,2022,51(2):280-284.

[2]朱诚棋,张蒙,马涛,等.土沉香对黄野螟抗性机理的初步研究[J].中国森林病虫,2017,36(5):5-8,12.

[3]温秀军,孙朝辉,马涛,等.黄野螟生物学规律与防控技术[Z].华南农业大学,2017-07-06.

S476.3

A

2095-1205(2022)12-54-03

10.3969/j.issn.2095-1205.2022.12.15

广东省科技创新专项“土沉香黄野螟综合防治技术研究”(2018KJ018)