引入《专利法》第二条之“产品定义” 解读啤酒瓶侵权案

——图解“回收专利酒瓶另行饮料产品生产”与“购买专利零件另行整机产品生产” 的侵权异同

李朝虎 王 鹏 赵 雷 林菲菲

一、啤酒瓶侵权案案情梳理

原告(二审被上诉人):河南维雪啤酒集团有限公司(简称维雪集团)。

被告(二审上诉人):济源市王屋山黑加仑饮料有限公司(简称黑加仑公司)。

维雪集团于2009 年3 月12 日向郑州市中级人民法院提起诉讼,称:维雪集团为推广维雪啤酒,专门定制瓶体上印有“维雪啤酒”四个字的啤酒瓶,并就该专用瓶申请了外观设计专利。但自2007 年以来,黑加仑公司就在市面上擅自回收、使用维雪啤酒专用瓶灌装、销售王屋山牌(冰爆黑加仑碳酸)饮料。为此,请求法院判令黑加仑公司停止回收使用维雪集团外观设计专利产品;赔偿经济损失40 万元等。

黑加仑公司辩称:黑加仑公司是通过合法渠道取得维雪啤酒瓶,根据专利法权利用尽原则,黑加仑公司的行为不构成侵权,不应赔偿原告的经济损失。

一审审理查明:2005 年4 月河南维雪啤酒有限公司向国家知识产权局申请“啤酒瓶”的外观设计专利,2005 年11 月该项专利被授予专利权,专利号ZL2005300082766。2007 年1 月专利权人变更为维雪集团。2009 年维雪集团在市场上先后购买了黑加仑公司生产的王屋山冰爆爽碳酸饮料50 瓶,该饮料使用的外包装瓶为黑加仑公司从市场回收的维雪集团投放市场的作为啤酒包装物被消费后的啤酒旧瓶子。根据瓶盖或瓶体标注的生产日期,该50 瓶饮料涉及2008 年7 月至2009 年4 月共34 个批次。

二审法院认为:

关于维雪集团涉案外观设计专利产品的保护范围问题:

《专利法》①此处引用的《专利法》为2000 年第二次修正版。第三十一条第二款规定“一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计”,《专利法实施细则》第三十六条规定“同一类别是指产品属于分类表中同一小类”,故外观设计专利在相同种类产品范围内都应受到保护。本案维雪集团外观设计专利虽然申请的产品名称是啤酒瓶,但是其分类号为09-01,因而维雪集团有权禁止他人使用与其涉案啤酒瓶外观相同的容器,而不论他人用该容器灌装何种液体。

关于黑加仑公司回收维雪集团的外观设计专利啤酒瓶灌装饮料是否适用专利权用尽原则的问题:

根据《专利法》②从此处后引用的《专利法》均为2020 年第四次修正版。第六十三条第一款规定,“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品的,不视为侵犯专利权”,故专利权用尽原则的适用仅限于专利产品流通领域,适用对象限于合法投放市场的专利产品。本案中,权利人维雪集团用其啤酒瓶灌装啤酒销售后,因其专利权权利用尽,故无论是经销商的销售行为,还是消费者的使用行为,皆不必征得维雪集团的许可,以保证商品的正常流通,且这些行为亦应是维雪集团产品正常的销售、流通、消费环节。而黑加仑公司将维雪集团的啤酒瓶回收后,虽然啤酒瓶的物权即所有权发生转移,但并不意味着外观设计专利权的转移或丧失。黑加仑公司灌装其饮料的行为是将涉案啤酒瓶作为同类产品——容器使用,又恢复了瓶子的外观设计专利的用途,黑加仑公司重新利用这些专利瓶子的美感,形成自己商品外观特征的优势,属生产制造而非流通行为,该行为违背了权利人维雪集团的主观意愿,侵犯了维雪集团专利权。

故黑加仑公司回收维雪集团啤酒瓶灌装饮料的行为属于生产制造专利产品的行为,构成侵权。二审法院判决驳回上诉,维持原判。

梳理以上案情要点为:

(1)原告维雪集团与被告黑加仑公司关于外观设计专利侵权纠纷的案情是:原告维雪集团销售“啤酒”(含啤酒瓶外观专利权);消费者将“啤酒瓶”销售给回收公司;黑加仑公司从回收公司购得“啤酒瓶”作为“包装瓶”。

(2)黑加仑公司辩称:合法渠道取得维雪啤酒瓶,根据专利法权利用尽原则,该行为不构成侵权。即黑加仑公司:“回收”维雪集团的外观设计专利的“啤酒瓶”作为灌装饮料“包装瓶”使用的行为属于使用行为,主张权利用尽抗辩。

(3)终审裁定:“回收”维雪集团的外观设计专利的“啤酒瓶”作为灌装饮料“包装瓶”进行使用的行为属于生产制造专利产品的行为,构成侵权。

二、对啤酒瓶侵权案的初疑惑

对以上案情,笔者有如下疑惑:若判定了被告黑加仑公司侵权成立,那“从第三方零售渠道买的配件不能再进行整机加工使用”该如何逻辑自洽呢?

疑惑1:以组装制造的视角分析,实质侵权行为为使用行为。

将原告“啤酒”产品视为组装产品理解,则“啤酒”产品由“啤酒液体”+“啤酒瓶”(专利)组成;将被告“碳酸饮料”产品视为组装产品理解,则“碳酸饮料”产品,由“碳酸液体”+“包装瓶”(被诉侵权产品)组成。

被告合法采购获得“包装瓶”(被诉侵权产品),然后添加“碳酸液体”与“包装瓶”(被诉侵权产品)组成待销售产品;且,按饮料厂生产惯例:一般饮料厂都是从包装厂购得包装瓶,自身不进行包装瓶的制造行为,包装厂应当对其提供的包装瓶赋予合法性义务,饮料厂的合法采购行为应当得到法律支持;再且,侵权标的物为“包装瓶”产品,而非“碳酸饮料”产品,即侵权标的物为零件,而非整机产品,而被告是整机制造行为。因此,只要被告提供合法来源,以权利用尽的零件进行整机加工,可视为使用行为而不视为侵犯专利权,作者支持侵权不成立观点。

疑惑2:以生产新属性商品的视角分析,实质侵权行为为制造行为。

虽然原告销售了“啤酒”产品,导致捆绑售出的“啤酒瓶”产品(专利产品)的专利权权利用尽,但由于“啤酒瓶”产品被消费者消费使用,因此,“啤酒瓶”产品处于商品属性消灭状态;后经被告对原告的商品属性消灭状态的“啤酒瓶”产品重新赋予新商品属性:“包装瓶”产品,因此该行为本质上为一种新产品的制造行为;又基于专利权的排他权利,这种新产品是可以受到原告排他权的影响的,因此作者亦支持侵权成立观点。

乍看,上述两个疑惑均合情合理亦合法,因此,如何基于法理思维分解二者矛盾之处,是作者所要探讨的重要议题。

此处的争议点在于:

被告认为:其行为是基于回收原告权利用尽的产品对其进行使用,因此不构成侵权。

终审认为:其行为是被告对产品恢复了瓶子的外观设计专利的用途,形成自己商品的外观特征,属于制造行为。

作者在本文中引入《专利法》第二条之“产品定义”,并提出一种法理图解分析方法,希望借助该方法可以剖析“权利用尽的节点”和“再制造的节点”,以实现从法理角度对被告观点加以分析,借此厘清其与零部件经三方销售后整机加工的实质性异同之处,从而对其侵权行为进行定性。

在进行法理图解分析前,为了便于依法理解,本文涉及到的专利法相关条款有:

(一)保护对象限定条款

《专利法》第二条第四款 :“外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”所述产品应当是“经过产业方法制造的”“工业商品属性”的产品。

一般而言,广义商业产品包括:原料商品属性产品、工业商品属性产品、服务商品属性产品。其中,原料商品属性产品例如大米、矿石等;工业商品属性产品例如手机、圆珠笔等;服务商品属性产品例如法律代理、专利代理等;比较特殊的例如人民币等一般等价物。

因此,根据《专利法》第二条的定义,专利法所指的产品是针对具有“工业商品属性”的产品,其为广义商业产品下属的一个狭义范畴。一般未经工业制造,未赋予产品“工业商品属性”的产品不属于专利法保护的范畴。专利法实际上不对原料商品属性产品、服务商品属性产品、人民币进行保护。

计及可靠性的电-气-热能量枢纽配置与运行优化//罗艳红,梁佳丽,杨东升,周博文,胡博,杨玲//(4):47

(二)专利侵权抗辩条款

1.权利用尽抗辩:(不侵权)

《专利法》第七十五条第一项规定“专利产品或者依照专利法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的”,不视为侵权专利权。专利权用尽,是指专利权人自己或者许可他人制造的专利产品(包括依据专利方法直接获得的产品)被合法地投放市场后,任何人对该产品进行销售或使用,不再需要得到专利权人的许可或者授权,且不构成侵权。

换言之,专利产品经专利权人授权被销售后,专利权人即丧失对该专利产品进行再销售、使用的支配权和控制权。

2.合法来源抗辩:(免于赔偿责任)

《专利法》第七十七条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”

三、法理图解分析

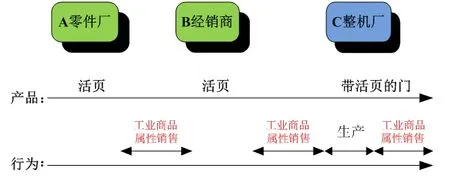

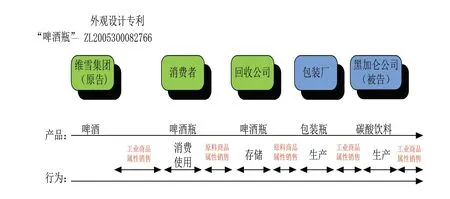

一般而言,某个产品的生产往往是由某个供应链所实现,供应链是指围绕核心企业,从配套零件开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的,将供应商、制造商、分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。“购买专利零件另行整机产品生产”和“回收专利酒瓶另行饮料产品生产”的供应链流通场景如下图1 和图2 所示:

图1 零部件售出再整机加工使用流通场景

图2 啤酒瓶案产品流通场景

(一)视角1:连续销售视角

在零部件售出再整机加工使用流通场景下,一般情况下,C 整机厂虽然其商业角色属于制造商,但在该流通环节中,其行为是对A 零件厂售出的活页的使用,其本质上的商业角色属于消费者。因此,C整机厂天然地可以采用权利用尽抗辩。

在啤酒瓶案产品流通场景下,原告的产品为“啤酒”产品=“啤酒液体”产品+“啤酒瓶”产品,“啤酒瓶”产品随“啤酒”产品捆绑销售,不可分割。因此,原告的行为可以理解为3 个“工业商品属性”的产品的销售。被告的产品为“碳酸饮料”产品=“碳酸饮料液体”产品+“包装瓶”产品,“包装瓶”产品随“碳酸饮料”产品捆绑销售,不可分割。因此,被告的行为可以理解为3 个“工业商品属性”的产品的销售。

原告售出“啤酒”产品,“啤酒瓶”产品随“啤酒”产品捆绑销售。此时,原告对其“啤酒瓶”产品进行了第1 次销售,消费者对其“啤酒瓶”产品进行了第2 次销售,回收工公司对其“啤酒瓶”产品进行第3 次销售,包装厂对其“啤酒瓶”产品进行第4 次销售,被告对“啤酒瓶”产品进行了第5 次销售。在这个过程中,参与方都具有对“啤酒瓶”产品的销售行为,权利用尽的节点应当推理至被告节点。因此,似乎被告的主张可以得到支持。

然而,该视角是将原告、被告的产品拆分理解,未充分基于“啤酒瓶”产品在整体产品(“啤酒”产品)中发挥的作用,未考虑“啤酒瓶”产品在销售过程中是否发生商品属性转换。而零部件售出再整机加工使用流通图的场景中,其活页自始至C 整机厂,未发生商品属性转换。因此,其与零部件售出再整机加工使用流通场景存在本质性的差异,以此认定“啤酒瓶”产品在其流通场景中发生了何种商品属性,需要在本文中深入探讨。

(二)视角2:产品的商品属性转换视角

图2 表达了原告的产品流通线和被告的产品生产线,二者在回收公司和包装厂的组织下,存在产品关联关系,回收公司和包装厂是导致产品侵权关联的重要节点。

将本案以产品的商品属性转换视角来看,分析过程有:

(1)对于原告,其具有“啤酒”产品的物权以及其附属啤酒瓶的专利权,二者捆绑销售,视为一体,其啤酒瓶的专利权随“啤酒”产品的物权出售后,其“啤酒”产品物权用尽,其附带的啤酒瓶的专利权亦用尽。

(2)对于消费者,其是“啤酒”产品的消费执行者,也是对“啤酒瓶”产品的使用执行者,其行为是单纯的使用行为,该使用行为的后果是使该“啤酒”产品的“工业商品属性”被消灭,该“啤酒瓶”产品的“工业商品属性”亦被消灭。因此,笔者认为:第一,消费者的使用行为可以采用权利用尽的天然保护机制得以豁免侵权,其使用行为受到专利法保护。第二,在啤酒瓶被使用后,虽然啤酒瓶一般还能保持其完整性,但经消费者对其使用后,其“工业商品属性”被消灭,啤酒瓶应当被定性为“无工业商品属性”的原料产品(比如玻璃原料),即将“啤酒瓶”由“工业商品属性”产品转换为“原料商品属性”产品,其消费者对其具有物权处置权。消费者对其销售的行为是将啤酒瓶作为“无工业商品属性”的原料产品进行处置销售,该销售行为是“原料商品属性”产品销售行为,而专利权是对“工业商品属性”产品销售行为的排他权,因此,消费者的处置销售的行为不受专利权约束。

上述观点是基于专利法中所要保护的对象是工业方法所制造的产品,而商品流通领域包括原料商品属性产品、工业商品属性产品、服务商品属性产品。因此,一般来说,经过消费者的使用后,啤酒瓶可能会有划痕、标签损坏、表面污染,其已然不具备“工业商品属性”的对应价值,因此啤酒瓶的“工业商品属性”被消灭。笔者认为,虽然此时啤酒瓶保持其完整性,但一般认为其仅具备“原料商品属性”对应价值,应当被定性为“原料商品属性”产品,即原料产品。

(3)对于回收公司,其是对“原料商品属性”产品的购买、存储和销售的执行者,其行为也不受专利法约束。

(4)对于包装厂,其是对“原料商品属性”产品进行购买、基于“原料商品属性”产品对“工业商品属性”产品进行制造,并对“工业商品属性”产品进行销售的执行者,其制造行为将“原料商品属性”重新恢复了“工业商品属性”(包装容器功能),使得“啤酒瓶”转换为“包装瓶”。一般“原料商品属性”产品还需经过工业制造转变为“工业商品属性”产品,从而进入专利法保护范畴。笔者认为,虽然一般“原料商品属性”需要复杂的制造过程才能转变为“工业商品属性”产品(比如将硅原料经过热加工形成玻璃瓶),但有一些产品在使用后,也可以经过简单的处理恢复其“工业商品属性”,例如旧冰箱翻新以及本案的啤酒瓶,其翻新处理过程即视为制造过程。因此,本案的制造过程将原料产品转换为工业产品,即使得“无工业商品属性”的啤酒瓶产品转换为“具有包装容器功能的工业商品属性”的包装瓶产品。该制造行为、销售行为均应受到专利权约束。

(5)对于被告,其是使用“具有包装容器功能的工业商品属性”的包装瓶产品的执行者,同时由于其将包装瓶与“碳酸饮料”产品捆绑销售,因此其也赋予了“包装瓶”进一步的新功能——碳酸饮料包装功能,即进一步地赋予了“碳酸饮料包装功能的工业商品属性”,其也是制造“包装瓶”这个“工业商品属性”的工业产品的执行者。

上述视角分析过程是以“啤酒瓶”产品在各个节点中的商品属性变换分析的过程。在原告节点,“啤酒瓶”产品作为啤酒的包装商品属性角色出现;在消费者节点,“啤酒瓶”产品作为啤酒被消费时的使用角色出现,之后“啤酒瓶”产品变为无工业商品属性的产品;经过中转后,在包装厂节点,“啤酒瓶”产品重新恢复了工业商品属性,此时作为任意物料的包装商品属性角色出现;在被告节点,“啤酒瓶”产品进一步地作为碳酸饮料的包装商品属性角色出现。总结来说,在原告节点、消费者节点,以及在包装厂节点、被告节点,该“啤酒瓶”产品经历了工业商品属性、无工业商品属性、再恢复工业商品属性的不断转换。其原告的权利用尽仅对消费者节点之前的节点有效,即在“啤酒瓶”产品的工业商品属性第一次被消灭之前均可以行使权利用尽抗辩。由于其“啤酒瓶”产品在流转过程中存在工业商品属性被消灭,因此包装厂、被告的销售行为不属于附带免责属性的工业商品属性产品(原始产品)的再销售和使用行为,因此包装厂和被告本质上属于利用便利原料加工的制造行为,理应受到专利权对制造行为的约束限制。

四、延伸思考

笔者通过上述从产品的商品属性转换视角剖析得出,若出现将商品由“原料商品属性”转变为“工业商品属性”的制造过程,则判定该过程受到《专利法》第二条的产业制造产品的约束。

在此基础上进一步思考,假若在二手交易市场中,将手机回收进行二次转售该如何确定权责呢?笔者认为,在手机回收进行二次转售过程中,虽然手机被消费者使用,但手机的使用价值未被完全消灭,其只是“工业商品属性”所对应价值的损失,二手交易市场往往根据其使用年限、外观等因素对其重新估值,该过程是对“工业商品属性”对应价值的折损,因此,该过程应当采用权利用尽抗辩进行处理。由此可以看出,对于专利侵权而言,可以基于商品在各个环节的商品属性转换与否进行评估,从而确定其是否属于再制造,进而最终确定其是否存在制造侵权。