薛皓垠:歌剧伴我心

林旖

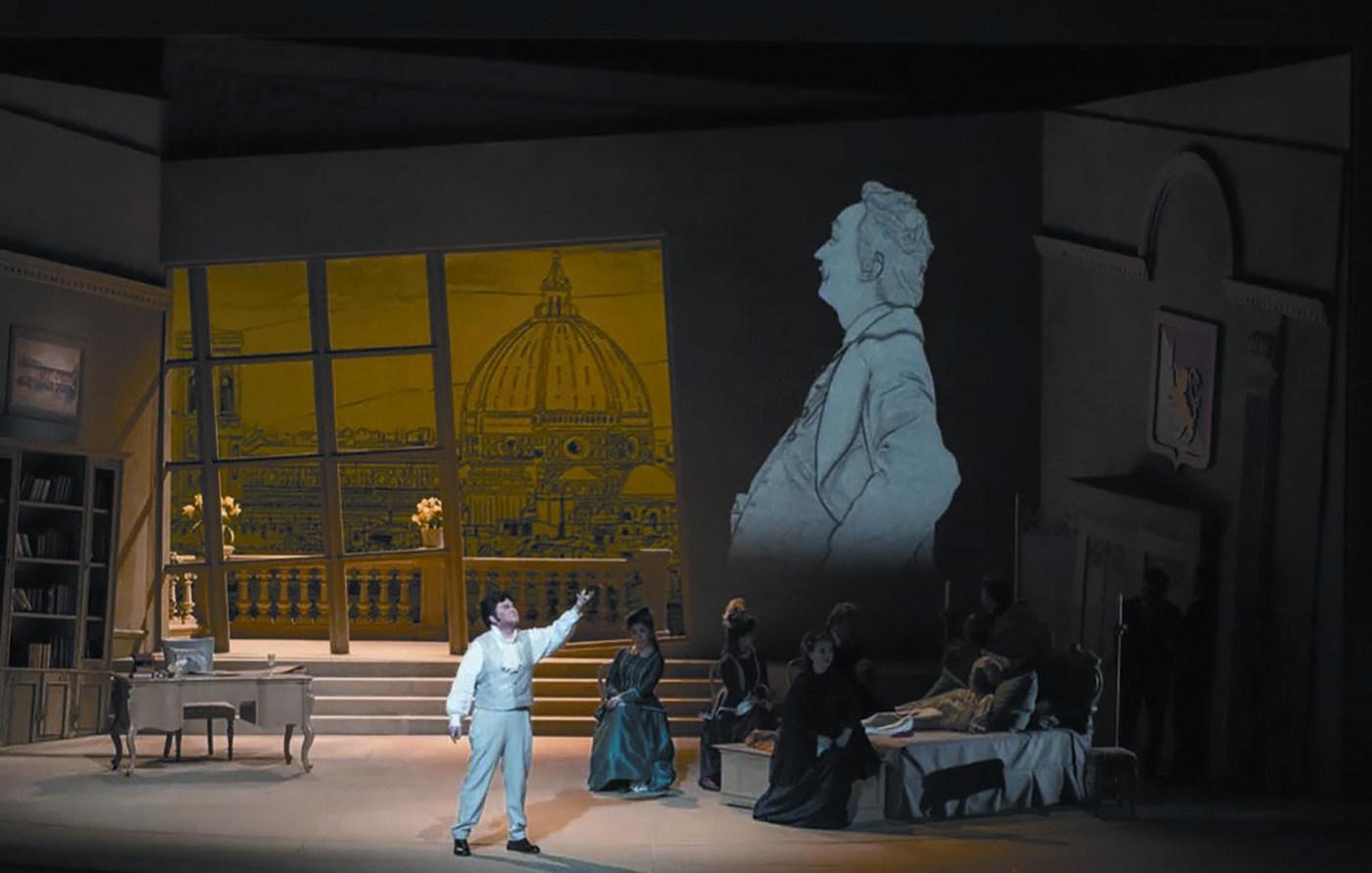

“最近一段时间的演出着实很考验人,从原创歌剧到西方歌剧,从金钟到太湖,曲目涉猎的跨度,我自己也是有些‘醉了’。”男高音歌唱家薛皓垠近几个月来一直保持着高强度的排练演出状态,几乎没有片刻喘息。他相继出演了民族歌剧《党的女儿》,中国歌剧节剧目《国·家》,上海歌剧院、上海大剧院全新演出季开幕演出——音乐会版歌剧《乡村骑士》《丑角》,还有叶小纲的大型交响乐《鲁迅》,第十三届中国音乐金钟奖声乐专场音乐会,2021太湖文化艺术季“吕思清、薛皓垠与杭州爱乐乐团交响音乐会”等等。

薛皓垠在全国多个城市上演着不同类型的作品。“最近嗓子快唱出血了,太疲劳了,太累了。但音乐的魅力又让我欲罢不能……”薛皓垠乐在音乐中,欣然接纳着事业带给自己的忙碌,不断翻越心中一座又一座艺术山峰。

人生没有预设,唯有勇往直前。薛皓垠的人生,与歌剧为伴。那些你未曾见过的舞台下的艰苦卓绝与你常见的舞台上的高光时刻,同样闪光。

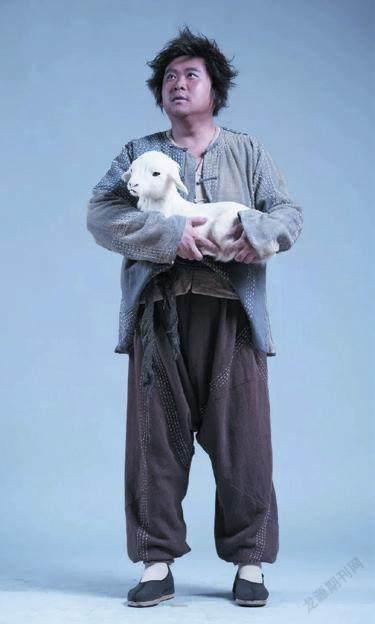

在中国共产党成立一百周年之际,国家大剧院版经典民族歌剧《党的女儿》于2021年7月13日至18日在国家大剧院上演,薛皓垠饰演剧中的主要角色马家辉。“这是我参演的第一部民族歌剧。在此之前,我对民族歌剧的一些表演方式其实不是特别了解,这次一接触便自知在这一方面仍有不足。”于是,薛皓垠不断翻看之前的录像资料去学习,他说“三十年前就有范本了”。

歌剧《党的女儿》是中国最具影响力的民族歌剧之一,首演至今已有三十年。歌剧改编自1958年的同名电影,剧本由阎肃执笔,王俭、贺东久、王受远改编,音乐由王祖皆、张卓娅、印青、王锡仁、季承、方天行作曲。此次复排新制作,歌剧在音乐上没有任何改动。

对于唱惯了西方歌剧的人而言,演唱民族歌剧还是有一定难度的。“民族歌剧是戏曲、民族民间音乐和一些外来元素的结合,民族歌剧的板腔体跟戏曲比较接近,表演上也向戏曲借鉴得比较多,要求的是‘唱念做打’‘手眼身法步’这些东西。大部分西方歌剧基本是没有‘说话’的,而民族歌剧里则会有大段的台词和话剧式的表演,各个方面相对而言都会更复杂一些。西方歌剧的宣叙调都是在音乐中完成的,用音乐来控制;而民族歌剧中则有很多话剧的成分,十分细致,比较难。”

作为年轻人,薛皓垠受到作曲家前辈们的器重和喜爱,也在与他们的合作中受益匪浅。“我对他们的作品非常尊重,也非常用心地去学。”近年来,薛皓垠已在多部中国歌剧中出演过主要角色。这些歌剧不同于民族歌剧,都是中国题材、西洋写法。像作曲家唐建平的三部戏《青春之歌》《拉贝日记》《鉴真东渡》就令他印象非常深刻。“其中两部是江苏演艺集团制作的,还去了日本、德国、奥地利巡演。唐建平的写法非常西方化,调性、和声都很复杂。”另外,薛皓垠还在作曲家孟卫东创作的歌剧《方志敏》中饰演了主人公方志敏。“这部歌剧虽说是红色题材,但也是西洋写法——宣叙调、咏叙调、咏叹调,没有任何‘说话’,只有个别反面人物有几句台词,我基本上是没有台词的。”

在舞台上表现典型正面人物的英雄主义、民族气节尚有难度,而出演《党的女儿》,头一次整剧塑造“叛徒”这一反面角色,对薛皓垠来说更是挑战。“叛徒也是人,也不是说一开始就是个坏蛋,他会有一个由好至坏变化的过程,有一个前因后果,也很难演。”《党的女儿》的戏剧点主要是在叛徒马家辉和主角田玉梅等两三个人物身上。“被诬陷、被误解、找出真凶、摊牌……马家辉是区委书记,同时也是党内的叛徒,这种很拧巴的细节在歌剧舞台上是很难演的,不像电视剧可以通过近景来捕捉表情、眼神细微的变化。”歌剧要在边唱边说边走中把各种细节展现出来。“起码要让观众看懂,看明白你在舞台上做什么。演这个角色确实给我好好上了一课。”众所周知,马家辉这个角色因其多面性,算得上是中国民族歌剧里最难演的一个人物了。“我原本以为演了几十部戏以后会从容许多,但这次不免还是有点紧张。”

歌剧《党的女儿》排演历时两个多月,在此期间薛皓垠还参演了庆祝中国共产党成立一百周年文艺演出《伟大征程》,演唱了抗疫歌曲《人民至上》。“我们剧组里的雷佳、廖昌永老师、王泽南、黄训国也都在《伟大征程》中参演了不同的节目。演出提前半个月开始统一封闭管理,不能出去,期间还要想办法协调出时间来排歌剧。”歌剧的排练时间相当有限。“彩排的时候就有观众来看了,所以其实彩排就已经是演出了。”

7月18日晚,《党的女儿》首轮演出圆满完成,薛皓垠收获满满,他说:“第一次出演经典民族歌剧让我在歌剧艺术上再一次提高,第一次出演反面角色让我在表演上再一次提升。”

走上声乐的路,是命运的安排。这条路上的艰辛,都在日复一日的努力中消融了。当年学习声乐之初,薛皓垠无从预知自己今天的舞台。“那个时候我单纯是觉得唱歌挺过瘾的。”那时的他幻想着自己有朝一日会站在歌剧舞台上饰演某个角色。“看歌剧录像,我觉得唱歌剧应该也是件很过瘾的事儿。”至今,薛皓垠已在四十多部中外歌剧中过过瘾了。“很幸运能唱这么多,我已经非常满足了。”

大学时,薛皓垠得到了第一次演出歌剧的机会——饰演了《再别康桥》中的徐志摩。那时,歌剧的系统训练更多是靠自己。“每个人都有第一次,都是这样过来的。第一次你想象不到是什么样,也没办法预测。尤其是演歌剧,合唱团、乐队……一大堆人在整个舞台上陪着你‘玩’,压力可想而知。”第一次站在歌剧舞台上的情景仿佛就在昨天。“北京人艺小剧场三角形的舞台设计,三百多名观众坐在两边。当时还好,稀里糊涂,反正就是往上冲,没什么别的路可走。”歌剧《再别康桥》于2001年12月在北京人艺小剧场连演二十五场,又于2009年底在国家大剧院小剧场上演。

薛皓垠从小舞台进阶到更大的舞台,是在国外演出多尼采蒂的歌剧《爱之甘醇》。“两个半小时的长篇歌剧,唱段特别多,包括著名的咏叹调《偷洒一滴泪》。不过《爱之甘醇》还算比较轻松,虽然唱段数量多,但在声乐上的负担不是很大。我后来参演的《波西米亚人》《卡门》等等对声乐的要求会更多一点。”

很多人不了解,在学习声乐之前,薛皓垠曾学过十一年的琵琶,这十余年的学习经历对他后来改学声乐的帮助很大。“从器乐改学声乐的人其实有不少,对我来说,先前学习器乐的经历增强了我对音乐的严谨性和对乐谱的敏感度。有过学习器乐的经历,打好了基础,肯定比直接学习声乐要好很多。”不过,薛皓垠并没有后悔放弃琵琶,“还是应该放弃,那些前辈们的高度我确实很难企及”。

薛皓垠十分感谢他的老师们,正是他们给予了自己非常多正面的影响,其中包括琵琶老师吴俊生、任宏等。“后来改学声乐,刚开始我是跟随中国音乐学院的孟凡虹老师学习的,她豁达开朗,也很支持我。那个时候,孟老师总是‘倒贴’。人家每次逢年过节都给老师送礼物表达谢意,我是被老师叫到家去拿东西。演出、排戏什么的,老师还会偷偷给我塞点钱、补点吃的……后来我开始跟随戴玉强老师学习。跟戴老师学习我就没交过学费,老师也不要。戴老师是非常棒的男高音歌唱家,他教了我很多年,对我的影响不言而喻。还有峦峰老师,在语言等方面给我的帮助很大。”

2005年底,薛皓垠赴伦敦参加英国皇家歌剧院的青年艺术家选拔大赛。“我很傻地直接跑去了,那时我的英文很烂,都不太会问路,住的爱彼迎(Airbnb)也是很差的。我从旅馆出来遛弯都不敢拐弯,就怕找不到回去的路了。”经过三轮选拔,薛皓垠作为参赛者中唯一一位中国选手,从来自世界各地的两百多名选手中脱颖而出。

2006年8月,薛皓垠在戴玉强的推荐下,进入英国皇家歌剧院学习、工作。“一开始一个人不太好熬,身边没有一个中国人,大家在一起嘻嘻哈哈、吃吃喝喝的情况一去不复返。到了国外,你成了外国人,跟大家打成一片的可能性也不大,那时觉得很寂寞。”除了学习、排练以外,薛皓垠大部分时间都会待在家里看电视剧。当然,在英国的日子,演出之余,学习是自己的事。“学习方面,歌剧院安排了很多声乐艺术指导老师,只要你有时间,随时都可以去。”签约英国皇家歌剧院的两年里,薛皓垠遇到的声乐艺术指导老师们都给了他很多经验。“很辛苦,一摞一摞的谱子都要背过,非常难,真正从事歌剧表演的人都懂。不过现在回想起来,那确实是一段非常可贵的经历。”

作为真正从事歌剧表演这个行业的人,薛皓垠在心中对自己有所要求。“我觉得作为歌剧演员,首先要有比较好的音乐基础。一些歌剧,尤其是西方歌剧,音乐上还是挺难的,如果基础比较薄弱,拿到谱子会非常痛苦。然后,还要相对自律一些,尽量让自己的身体和嗓音始终处于一个比较稳定的状态,因为一旦不稳定,上台垮掉或是唱得稀里糊涂的话,这条路也很难往前走。”

每接到一部新歌剧的邀约,薛皓垠都会非常认真地对待。“新戏没有范本,这就意味着你演的便會成为范本,若以后再次排演,供演员参照的可能就是你演的版本了。你演好了就是好,演不好就成反面教材了。”文献资料肯定要读。“尤其是中国歌剧,大多是历史上一些比较重要的英才或革命人物的故事,要多去了解他们的生平事迹。”之后便是二度创作。“我觉得演歌剧最重要的还是二度创作。歌剧作曲家创作时会想象出一个效果,而演员要做的应该是给作曲家提供更多的选择,要从声音上把音乐的多样性展示出来,供大家考虑,这是歌剧演员工作的一个主要任务。”

当初,歌剧《方志敏》第一版的结尾是一个混声合唱,并不是男高音的唱段,跟主角没有关系。出于各种原因,这个结尾要被删掉。“我当时已经全部看完了,也准备得差不多了。我觉得这个混声合唱的结尾写得特别好,音乐特别棒,如果删掉很可惜。”薛皓垠向作曲家孟卫东以及歌剧音乐指导黄晓曼老师提出是否可以保留这个结尾的旋律,改写成男高音咏叹调,再现方志敏的光辉形象。“结尾处再出来唱一下,也符合我们中国人的审美。孟老师觉得有道理,回去就改了。”后来,薛皓垠在歌剧《方志敏》结尾演唱的咏叹调成了整部作品的点睛之笔。

在原创歌剧中,声乐演员有时也可以帮助作曲家来完善一部作品。“歌剧演员不只是一个‘工具’,不只是要在台上把歌剧唱出来而已,更要凭自己的经验和对音乐的理解为作曲家提供帮助。”

薛皓垠上高二时,美国摇滚乐歌手迈克尔·波顿(Michael Bolton)的一张专辑《无比情深》(My Secret Passion)开启了他对歌剧的全新认知。“整张专辑都是用流行唱法演唱的歌剧咏叹调,特别好,我都听入迷了!”薛皓垠从此迷上了歌剧这门艺术。

“我觉得流行音乐不同于古典音乐,流行音乐更多的是一种情感的宣泄。为什么人们在听到流行音乐时能快速地接受它?就是因为它的旋律十分简单、优美,歌词能让人产生情感共鸣。其实,流行音乐的很多东西都是源于古典音乐的,包括很多电影大片配乐的和声手法是来自古典音乐的,用得很高级。我很喜欢一些欧美歌手的歌,比如玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)等,确实好听。”有时开车时,薛皓垠还会和儿子一起唱起《无地自容》。“我有一颗摇滚的心啊!”

作为中国音乐学院的外聘教师,薛皓垠在学校有六个学生。“我想把自己的演唱、表演经验教给他们,希望他们能够用心学习,在专业上有自己的追求。如果想学好,肯定要吃许多苦,要经历的事也不能少。”学习声乐并无捷径可走。“其实学习声乐的人并不少,但能坚持从事这件事的人却很少。时间长,又辛苦,还不挣钱,对谁来说好像都不是一件划得来的事儿。所以我也理解,看你追求什么,如果你想有所建树,恐怕还是要花时间,要去吃苦。”

从开始学习声乐到能够对歌剧表演驾轻就熟,歌剧演员通常要经历一个漫长的过程。对于自己选择的事业,薛皓垠从不畏惧艰难。“如果你想成为Somebody(重要人物),而不是Nobody(无名小卒),肯定要付出时间、精力和青春年华,为此不断拼搏。”薛皓垠一直坚守在他热爱的歌剧舞台上。

演唱歌剧之余,薛皓垠也演唱了很多根据时代应运而生的创作歌曲。演歌剧、上晚会,忙碌的生活日复一日。“累,但也乐在其中。”对于未来,他直言没有太多期待。“我觉得不管是什么工作,要做就把它做好。对于现在的我来说,我已经很知足了。能站在现在这个位置上不容易,我很珍惜。其他的,顺其自然就好。”

薛皓垠大学毕业即进入中国广播艺术团工作。“我在这儿待了十八年。”这个单位给了他归属感,也给了他足够的发展空间。“艺术团里晚会和慰问性质的演出居多。我们曾经做过一个北京文化艺术基金项目,是一部叫《莫高窟》的歌剧,挺不错的。”2018年5月,中国广播艺术团首部原创民族歌剧《莫高窟》在天桥剧场上演。“这是一部以丝绸之路为背景、以敦煌壁画为题材的歌劇,以爱情故事聚焦丝绸之路文化,填补了中国歌剧艺术在敦煌文化题材上的空白。”