汉画题材展览的策展探索

——“石上画卷——中国汉画艺术展”侧记

吴冰丽

(广州艺术博物院,广东 广州 510095)

“石上画卷——中国汉画艺术展”是徐州汉画像石艺术馆与广州艺术博物院(以下简称艺博院)联合主办的汉画题材艺术大展,该展由艺博院方负责展览方案的撰写与策划。汉代画像石尽管是一种祭祀性丧葬艺术,但其以现实主义和浪漫主义相结合的手法,以石头为材质,在其上刻画天地、祥瑞、神怪、人物等内容,生动地展现了汉代人的精神世界和社会生活,更表达了汉代人对现实生活的眷恋以及对死后世界的希冀,在一定程度上是汉代天人合一观念的体现。汉画像石可以说是汉代流传下来的最重要、最具代表性的艺术形式,它对汉代以后的艺术产生了深远的影响,是美术史上不可绕开的课题。而从美术馆、博物馆策展人的角度来看,画像石艺术可以让观众了解书画艺术勃兴以前中国古代艺术的面貌和发展脉络,丰富美术馆展品的多样性和历史连贯性,是书画艺术展的重要补充。基于以上,笔者在策划该展时,广泛了解国内同类题材展览的策展思路,希望运用独特的叙述方式重构画像石所呈现的观念世界,以更好地展示汉代艺术大气磅礴的独特魅力,让观众在欣赏汉画像石艺术的同时,又了解关于画像石的相关知识,学会解读画像石上的图像,理解画像石背后的思想观念。

1 展览宗旨

广州和徐州同为国家历史文化名城。广州拥有众多历史文化遗迹和丰富多彩的民族民间文化,作为海上丝绸之路的发祥地,其海纳百川、开放兼容的人文意识造就了当今现代化的国家中心城市。徐州是两汉文化的发源地,有6000多年的文明史、2600多年的建城史,悠久的两汉文化让徐州每一片土地都被历史文化深深地浸染。

汉代是中国历史上民族自信力强劲的时代,中国文化在大汉王朝四百年间真正实现“大一统”。发源于广州的南越文化正是在这一时期与汉文化全面深入地融合。汉画像石作为中国汉代社会的记录与缩影,以石为材,图画天地,生动地再现了当时的社会政治、军事、经济、生活、民俗、信仰,是一部“绣像的汉代史”。汉代画像石艺术代表了汉王朝的灵魂,向后世展现了朝气蓬勃、深沉宏大、海纳百川的中华传统文化精神。

艺博院的展览主要以馆藏书画为主,汉画像石题材展览的引进,不仅响应了国家“提高馆藏文物利用率,让收藏在博物馆里的文物‘活’起来”的号召,同时通过汉代画像石和拓片的展示(图1),丰富艺博院原有展览的多样性和历史连贯性,让观众了解书画艺术勃兴以前汉代艺术发展的情况,为本土的美术爱好者、专家学者提供学习机会,也让一般市民了解中国悠久而灿烂的历史文化。此次展览为广州的观众带来一场丰富的中国古代汉文化艺术视觉盛宴,也增进了广州与徐州两地的文化交流,丰富了广州人民的文化生活,实现特色馆藏的优势互补、资源共享,实现典藏文物的活化。

图1 展览现场

2 策展思路

汉画像石是汉代(前206—220)地下墓室、墓地祠堂(图2)、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石,是一种祭祀性丧葬艺术。在墓葬中刻石画像的风俗产生于西汉中期,随着厚葬风潮的盛行,画像石艺术在西汉晚期迅速发展,东汉后期逐渐达到兴盛。以画像石建造墓葬的风尚流行了近三个世纪,分布范围广泛。

图2 祠堂画像

广州建城已有两千多年的历史,一直以来是岭南政治、经济、文化中心。自20世纪50年代以来,广州地区发掘的两汉墓葬超过1000座,但是没有发现画像石墓或画像砖墓。岭南地区发现的规模最大、随葬物最丰富的西汉南越王墓,是仅有的唯一饰有彩绘的石室墓,其中也并没有发现石刻画像。可以说,岭南地区没有修建画像石墓的传统,因此,这一地区的观众并没有太多关于画像石墓的背景知识。在展览前的调研中,策展团队发现有的观众甚至不知道画像石为何物,是用来干什么的。如何通过展览有限的展品,让观众既能欣赏汉画像石艺术,感受汉代艺术大气磅礴的独特魅力,又能向观众传递关于画像石的相关知识,让观众了解汉画像石是用来干什么的、如何解读画像石上的图像、画像石是基于何种思想观念来进行构建的等,是此次展览的主要策展思路。

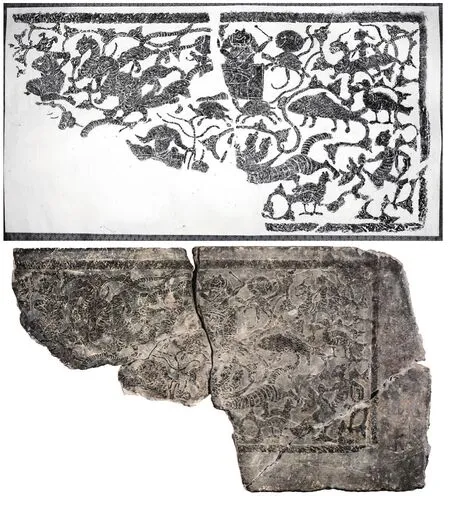

在展览的前期筹备中,笔者及策展团队成员一同考察了徐州汉画像石艺术馆和龟山汉墓等,了解汉代历史和汉代艺术,并与徐州汉画像石艺术馆的工作人员一起就展品的挑选和展出形式进行了多次讨论。在展品选择方面,策展团队尽量选择能代表徐州汉代画像艺术的展品,画像题材尽可能多地涵盖整个汉代社会各个方面,让观众通过画面内容了解汉代丰富的社会生活。因此,此次展览选取的展品题材包括神话传说、历史故事、击剑比武、庖厨宴饮、舞乐百戏、车骑出行(图3)、耕种纺织、珍禽瑞兽(图4)等,包含了汉代的政治、经济、思想、文化、民俗等各个方面。同时,由于画像石是建筑构件,广泛分布在汉代墓葬中的地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑中,墓葬不同位置的画像石画像内容也会有所不同,具有不同的功能。因此,在选择展品时,策展团队也注重展品在原建筑中的位置和功能,尽量全面选取各个位置画像石,让观众能全方位地了解汉代画像石墓的构造和画像石图像在墓葬中的意义。

图3 《车马出行图》

图4 祥瑞辟邪

对展品的整合和叙述方面,此次展览力求打破以往书画类展览以时间为顺序或以题材为分类的策展思路,改而根据汉画像石所依托的汉代宇宙观念对展品进行分类,以画像石不同的图像和功能构建一个大致的汉代墓葬思想体系呈现给观众。在汉代人的思想观念中,世界是由从上而下的四个部分构成:最上是天上世界(图5),由天帝和诸多人格化的自然神组成,是诸神居住的世界;其次是仙人世界(图6),由西王母居住的昆仑山代表;第三是现实的人间世界;第四是地下的鬼魂世界。这四个部分相互关联,不可分割,共同构成一个统一的宇宙。汉画像石的题材内容正是按照这种宇宙观念进行设计和配置的。基于此思想基础,结合画像石在墓葬中的不同位置和功能意义,此次展览将展品分为五个部分,分别为“汉画像石所展现的汉代宇宙观”“天上世界”“仙人世界”“事死如生”“祥瑞辟邪”。

图5 天上世界

图6 仙人世界

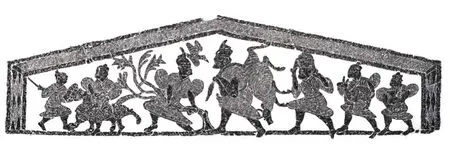

第一部分“汉画像石所展现的汉代宇宙观”是一个综述部分,向观众概述了汉代画像石的思想基础。收入这部分的展品为位于墓上祠堂两壁的画像石。一座完整的汉代石结构祠堂,其石刻画像往往是一个完整的汉代宇宙观的体现。祠堂顶部一般雕刻天象、祥瑞、天帝诸神等;祠堂两壁和后壁则由上而下雕刻仙人世界,墓主升仙,现实世界中的历史故事、庖厨、乐舞场面等,最下层往往雕刻体现人间世界与地下鬼魂世界关系的墓主受祭图和车马出行图等。在这一部分里,展览还加入一些辅助陈列图片和文字说明,包括汉代墓上祠堂的发展来源、复原图、各种形制的示意图、祠堂顶部的天象图、东王公西王母图像的发展变化等内容。

第二部分“天上世界”,收入的是位于墓上祠堂顶部的画像石图像,具体位置包括祠堂顶部隔梁、祠堂盖顶石等。表现“天上世界”的画像石内容主要有天象图、祥瑞图和天帝诸神图,此次展出的展品有《力士图》(拓片,图7)、《雷公出行图》(复制品及拓片,图8)、《神兽守鼎图》(复制品及拓片,图9)、《鱼车出巡图》(拓片)等,表现的都是天上世界中的自然神。

图7 《力士图》

图8 《雷公出行图》

图9 《神兽守鼎图》

第三部分“仙人世界”展出的画像石题材主要是从原始传说中的神祇演变而成的长生不老仙人,包括东王公、西王母、伏羲、女娲等,以及代表“仙人世界”的各种图像,如昆仑山、捣药玉兔、三足乌、羽翼仙人,还有寄托汉代人祈求长生不老愿望的墓主升仙图等。

第四部分“事死如生”是此次展览的最重要部分(图10)。汉代人相信人死后灵魂不灭,死去的祖先住在地下墓室中,可以回到地上祠堂中接受家人的拜祭,更可以飞升到昆仑山仙界,成为不死仙人。汉画像石的艺术功能便是建立死者和地下世界的联系。人们试图通过画像石造出一个死后灵魂所能到达的神奇世界。在汉画像石中,表现现实世界与地下世界关系的“墓祭图”和与之密切相关的“车马出行图”是墓上祠堂和地下墓室中最重要的内容,而组成“墓祭图”的图像因素则包括阁楼、双阙、马车、树木、狩猎等。这些画像内容,既反映了汉代的现实生活,也表达了汉代人事死如生的态度,以及祈求死后仍过着和生前一样的生活的愿望。此外,展览中还补充了关于汉代墓葬中的墓阙、不同形制的地下墓室的示意图和文字说明,列举了汉代样式繁多的车马种类等。

图10 展览现场

第五部分“祥瑞辟邪”主要是汉画像石中象征吉祥的仙禽神兽图和穿璧图,这类图像普遍出现在汉画像石墓中各个位置。汉代人认为人死后必须保持尸体不腐才能羽化成仙,他们相信这些图案能辟除不祥、保护墓主灵魂安宁和尸体完好,这类图像是汉画像石中另一个重要题材。

在每件展品的文字说明中,此次展览不对每个画面进行内容描述,只在每个题材里面选取几张比较精彩或有代表性的做描述性说明和补充赏析文字,同时侧重思想观念的介绍和趣味性的解读,并根据各个部分可能涉及的相关历史做一些解释。整个展览中,所有的文字都配以英文翻译,让中外观众都能通过展览对汉代的生活和思想有所了解。

3 展陈方案

此次展览主要有实物展品和拓片展品两种形式。实物展品包括原石和复制品,能较为立体全面地展示汉代画像石的雕刻技法,充分体现汉画像石苍劲有力、古朴浑厚的艺术魅力;拓片展品则能从平面的角度展现汉画像石图像的题材和内容,由此也可看出汉画图像题材广博、内容丰富、构图饱满、画风简朴的艺术特征。因此,在展品的陈列中,此次展览把既有实物又有拓片的展品并列展出,让两种材质的画面互相补充,以达到更好的展示效果。除此之外,无论实物还是拓片,展品的颜色都是黑白灰,如何突出烘托展品,凸显展品的艺术性和观赏性,是此次展览陈列设计要解决的一个主要问题。据史料记载,汉代统治者遵循五德终始说,崇尚黑、赤、黄三种颜色。从已发现的汉代墓葬壁画、出土帛画中仍可以看到残存的汉代绘画遗存多以赤、黑两色为主,辅以其他颜色。鉴于此,结合展品的主要色调,策展团队选取赤色为此次展览的主要背景色调,将展柜背景色全部换成赤色,以赤衬托黑与灰,既衬托了展品,又营造出大汉王朝大气磅礴的气势。上、下两层展厅的楼梯中间为多媒体影像投影,播放关于汉画像石的动画片和纪录片,增加展览的趣味性和丰富性。为配合画像石的气质和风格,展厅还专门放置了一块仿石台,以凹刻的形式刻制展览前言。此外,展厅之外的公共空间,策展团队利用承重柱搭建了一对汉代城阙,制造视觉上的延伸,在展厅外就吸引观众的注意力,引导观众进入展厅(图11、图12)。

图11 展览现场

图12 展厅外宫阙

为有效宣传推广展览,吸引更多观众的关注,展览从多渠道进行宣传,邀请新闻媒体,包括传统纸媒、电波媒体、网站媒体等,通过提供新闻通稿提前发布展览新闻消息;通过主办方的自媒体,包括官方网站、微信公众平台展览信息、展览专题介绍、展览活动等进行宣传;通过其他微信公众号宣传,包括文化广州公众号、020艺术空间、新艺道等微信公众号宣传,开启朋友圈投放;制作展览宣传手册及中英文语音导赏等。展览的配套活动方面,主办方举办了学术讲座,邀请徐州汉画像石艺术馆馆长、研究馆员杨孝军举办“国之瑰宝 汉画像石——徐州汉画像石综述”讲座,为观众讲解徐州汉画像石艺术;此外还举办了一系列公教活动,包括汉画拼图工作坊、学汉服Q漫画活动等。

“石上画卷——中国汉画艺术展”内容设计突破以往艺博院以书画展览为主的选题范围,将展览内容拓宽至汉代墓葬艺术。展览形式设计基于配合实物展品和拓片展品展开,以参考汉代文化元素、营造贴合汉代艺术气质的氛围为基调,同时考虑到广东观众对墓葬题材存在避忌的心理,以赤红色为展厅主色调,弱化墓葬艺术肃穆悲怆的氛围,强调汉代艺术大气磅礴的气质。展览学术策划及公共教育活动相互配合,同时照顾到不同知识层面观众的需求,得到观众的一致好评。

4 汉画题材展览的策展思考

画像石的发现和研究由来已久,从南宋开始就有金石学者对汉墓画像进行著录,民国时期更有学者在搜集和著录汉画像的基础上进行研究。新中国成立后,汉画像石的挖掘和出土不断增加,为汉画的研究带来大量的实物材料,经过大量的积累和研究,汉画像石的研究成果已经非常丰硕,形成了一套比较成熟和完整的理论体系。经过历代学者对汉画像石墓及汉画像的研究,学术界对汉代画像的了解已经不仅仅停留在其直观反映出来的汉代社会、风俗、日常生活等层面,而是能透过这些表象,了解汉代人为什么会耗费大量财力、人力制作画像石墓,把这些复杂的画像刻划进墓葬,反映了汉代人的什么思想观念。笔者认为,只有洞悉图像背后的意义,才更能让人们真正了解历史。

因此,此次“石上画卷——中国汉画艺术展”的策展,不再以体现汉代风俗、生活等表象为思路,而运用历年来考古学界、美术史界对汉代画像石的研究成果来整合展品,以展览呈现汉画像石所依托的观念和思想,让观众在欣赏画像石的过程中,既了解汉代社会的风貌,又理解汉代人对生与死乃至对宇宙万物的观念,这对于不熟悉汉代丧葬艺术的观众来说至关重要。将画像石蕴含的丧葬观念以可视化的形式呈现出来,有助于让观众明白汉代人为何要如此耗时耗力地建造画像石墓,他们在其中寄托了何种思想,正是因为人们在其中寄托的信念,才使汉画像石墓在当时风靡大部分地区。