择一事,终一生

吴正中 刘欣

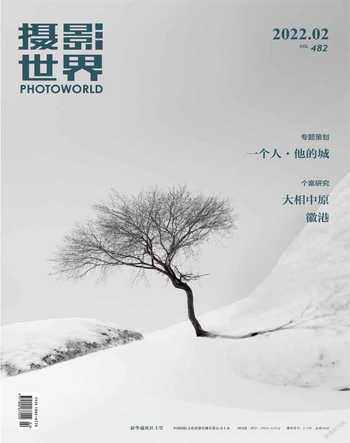

1999年与2021年的海泊路与芝罘路交叉口(合成照片)。吴正中 摄

我很不敢看。为什么不敢看呢?我一直以来就认为自己就是一个“拍照的”,或许按下快门的时候内心有点感想,但拍完就完了,不看就忘了。现在,当我看到了自己40年来拍摄的作品后,我更多的是在想,未来,我的摄影之路应该怎么走。当然,我也没有对未来想得更清楚,不过,就我内心而言,至少是沿着我过去40年所走过的道路继续走下去,能走到什么时候就走到什么时候,能走多远就走多远。择一事,终一生。到现在这个岁数了,经历了好多事,我也知道我能做成什么,不能做成什么。

另外,我还是有一点激动的。但这不是因为我的照片被展出了,而是因为如今社会的多元和包容,能让我这些“不好看”的照片,有机会展出,有机会呈现在大众面前。

最大的遗憾就是好多東西还没来得及拍,就没有了。

一方面是城市发展速度太快,很多时候,我还来不及准备,变化就发生了。另一方面,我也是个慢性子,如说波螺油子,它就在我家对面,我吃完饭,散散步都能走到,所以我就不着急,等我考虑好,策划好了再慢慢拍。当时,我在济南工作,每回来一次就发现波螺油子有变化,最后发现已经有拆迁公司进驻,这时候发现再不抓紧时间就真的来不及了。我最初还是使用120中画幅相机来拍,想的是拍得更精致一些,后来发现使用120相机实在太慢了,影响了拍摄进度,才改用了135相机。另外,在当时,确实没有策划好,没有考虑清楚该如何拍摄,但没时间了,再不拍没机会了,只能先拍了下来。如果放在现在,我感觉我会拍得更好一些,这也是一个遗憾,

另一个,也为城市中一些道路、建筑的消失觉得遗憾。毕竟好多地方,对我来说,对很多青岛市民来说,都是很有感情的,在我们心目中都占有重要的位置。有的还能通过照片找回一些记忆,有的可能就再也想不起来了。但这些都是城市发展中不可避免的情况,换一个角度来说,我为我自己拍摄的那些老青岛影像,也算是弥补了不少遗憾。

吴正中:我参加过两次“ISEE 摄影大师工作坊”。第一次是在海南万宁,我被分配到一个别墅区进行创作。这个地方和我所熟悉的青岛老城,是完全不同的两个世界。一开始,我也是摸不着头脑,不知道如何下手,但我有个“不变应万变”的方法,就是当我找不到新创作思路的时候,那我就按照我以前最擅长的来。不管是住在青岛老城区,还是万宁的别墅区,只要是人,都离不开衣食住行,这些生活的基本需求,于是,我就紧紧围绕这些内容,用镜头记录下他们的衣食住行,这是我擅长的,自然拍起来也很顺手了。第二次工作坊,是在广东大沥。这是一个文化根底很深的岭南小镇,我还是带着“关注衣食住行”这个思路去拍摄。有了思路,实际操作就简单了。虽然拍的都是生活中最普通的场景,我只要抓住大沥的地域特点,视觉语言上也不用特意去改变,就能创作出它与其他地方不一样的影像作品。

其实无论拍哪个城市,我都是瞄准的普通百姓的衣食住行,所以,去哪里拍,拍哪里,都不是问题,找对方法是关键。

年轻的时候,我曾经在美术学院进修过,这为我的视觉语言方面奠定了一个很好的基础。我个人觉得,除了视觉语言的训练和提升之外,还要有积累对生活的观察和人生的阅历,这需要时间的沉淀。最重要的是要有对生活的思考,有源自人生的智慧,这是最难得的,它不仅需要时间,更需要个人的主观能动性。

其实我拍照片的初衷在拍我自己。我创作的影像,在我拍摄的那一瞬间已经释放了我所有的情绪,我想表达的内容已经完全地表达出来了,我的意图都已经实现了。至于别人的解读、别人的评价,其实我个人是不太在意的,毕竟那都是别人的事,与我没有太多关系了。当然,你能够看懂我想表达的内容,我们能够交流,我们就能成为好朋友。看不懂,也没关系,毕竟每个人的阅历不一样。

但是,几十年的拍摄无形当中给青岛留下了一个视觉文本,这其实是出乎我最初的预料的。其间,我也认真思考过,要用影像记录这个时代的变化。但后来我发现,这种刻意反倒让我不自然。一直以来,摄影就是我的“出气筒”,是我情绪宣泄的一个工具而已,高兴也拍,伤心也拍,激动也拍,低落也拍。这种发自内心的创作,这种纯粹的拍摄,是我摄影的核心所在,也是我摄影的“初心”所在。

——An Idea From "Etudes Metro"—the Work of Pierre Schaeffer