基于高职学生对中华优秀传统文化认知的调查与分析

赵东明 金红平

(吉林工业职业技术学院通识教育中心,吉林 吉林 132013)

1 引言

中华优秀传统文化源远流长,博大精深。习近平总书记高度重视中华优秀传统文化的传承与弘扬:“中华民族有着五千多年的文明史,我们要敬仰中华优秀传统文化,坚定文化自信。”[1]作为高职院校提高人才培养质量的途径之一,不仅要弘扬中华优秀传统文化,还要将其蕴含的丰富精神养分有机融入高职院校人才培养的系统工程中,尤其是通过课堂教学这一主渠道,结合课程本身教学内容,并聚焦于学生职业核心能力和综合素质提高的目标。

为深入了解高职学生对于中华优秀传统文化的认知情况,并在高职语文等通识课程教学中全面挖掘和弘扬优秀传统文化内容,以涵养学生精神品质,进而提高高职学校人才培养质量,笔者以吉林工业职业技术学院2020 级和2021 级学生为调查对象,进行了高职学生对于中华优秀传统文化认知情况的调查、分析和研究,旨在结合实践提出对策。本次调查采用网络问卷的方式进行,共发放问卷2 740 份,回收有效问卷2 319份。调查问卷中设计了20 道题目,涵盖了高职学生对于中华优秀传统文化的兴趣、认知程度、知识掌握等方面内容,基本能够反映出学生对于中华优秀传统文化的认知情况。

2 基于高职学生对中华优秀传统文化认知的调查结果分析

2.1 对中华优秀传统文化总体上比较重视,但认识不足

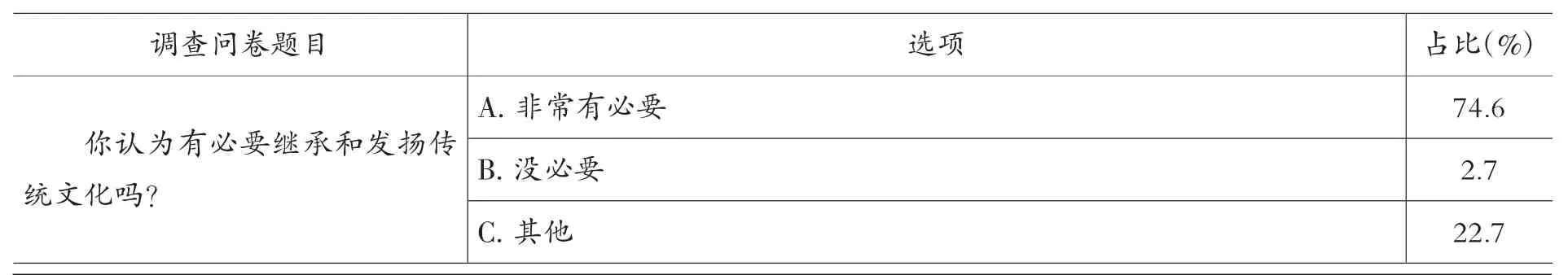

表1为调查问卷中关于学生对中华优秀传统文化总体认知方面题目的回答统计,具体数据反映出高职学生在主观认识上,比较重视中华优秀传统文化的继承和发展。正如题目“你认为有必要继承和发扬传统文化吗”和“你觉得在语文教学中融入中国优秀传统文化内容是否有必要”的相关数据说明,在弘扬中华优秀传统文化的大背景下,对待中华优秀传统文化这一中华民族的精神命脉、中华文明的智慧结晶和精华所在,学生总体上表现出十分重视的特征。尤其是对于古诗词、文言文等比较重视,反映在对题目“认为在当今社会,学习古诗词、文言文等内容有无意义”的选择上。然而,调查结果也反映出学生对传统文化还不十分了解,认识不足、不深,如在题目“你对中华优秀传统文化的认识怎样”和“你如何看待中华优秀传统文化”一题中,选择“博大精深,很有价值,应继承发扬”的选择上,客观反映出部分学生并未区分“优秀传统文化”和“传统文化”两个概念,而是模棱两可,似是而非。由此可见,学生对于“中华优秀传统文化”概念的内涵没有足够的认识。

表1 调查问卷中部分题目的学生回答情况统计(一)

(续表1)

2.2 对中华优秀传统文化知识有一定了解,但掌握不深

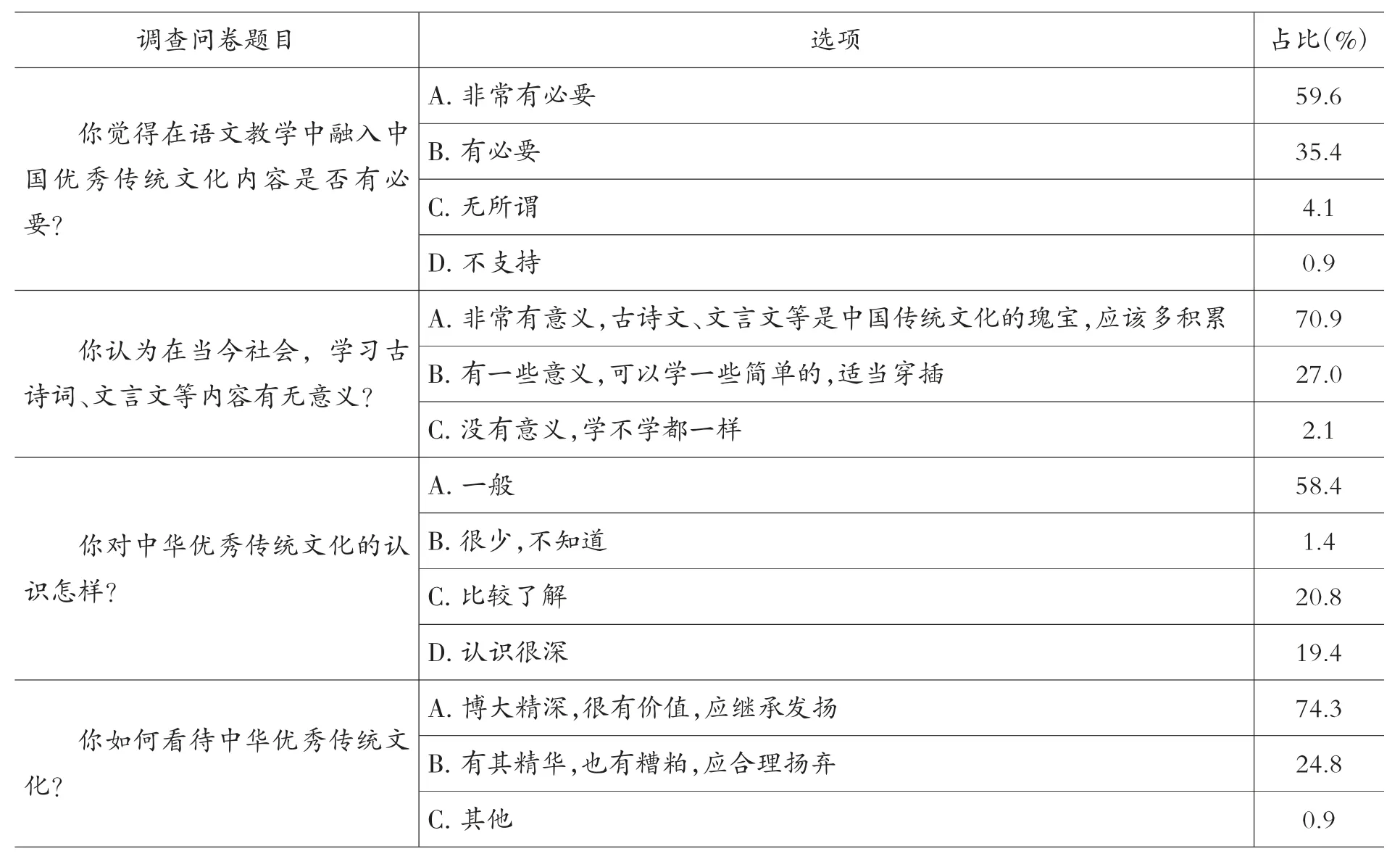

身处中华大地,浸润在中华优秀传统文化的熏陶中,大多数学生对于中华优秀传统文化有着一定了解,并掌握基本常识,但是对于中华优秀传统文化中具体知识掌握不够深入,了解也不够透彻,因此不利于继承发展和创新中华优秀传统文化。

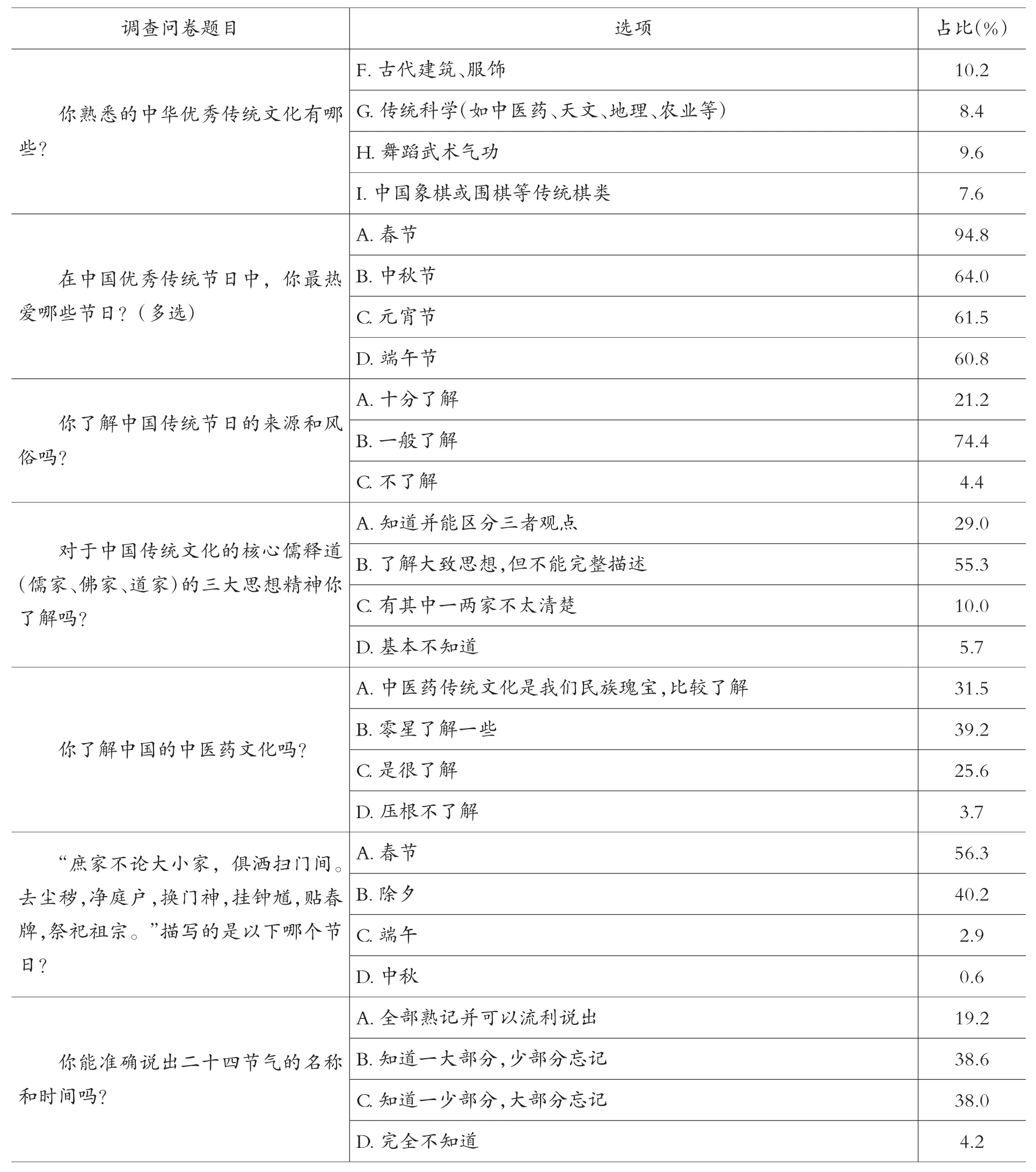

表2为调查问卷中关于学生对中华优秀传统文化知识认知方面题目的回答统计,其中题目“你熟悉的中华优秀传统文化有哪些”和“在中国优秀传统节日中,你最热爱哪些节日”的相关数据反映出,高职学生不仅对于中华优秀传统文化具备一定的认知程度,中国传统节日也在其心目中占据重要地位且产生着深刻的影响。然而,在问及“你了解中国传统节日的来源和风俗吗”和“对于中国传统文化的核心儒释道(儒家、佛家、道家)的三大思想精神你了解吗”,相关数据则表明高职学生对于中华优秀传统文化的核心儒释道的知识缺乏深入了解和掌握。对于中国优秀传统文化中的中医药文化题目“你了解中国的中医药文化吗”的调查结果比较令人可喜,而对于深入考察学生掌握中华优秀传统文化知识的题目“‘士庶家不论大小家,俱洒扫门间。去尘秽,净庭户,换门神,挂钟馗,贴春牌,祭祀祖宗。’描写的是以下哪个节日”的回答情况说明近一半的学生不了解中国最重要的节日——春节的来历,对于题目“你能准确说出二十四节气的名称和时间吗”回答的统计情况也是类似的。以上调查结果表明,大多数学生对于中华优秀传统文化知识的掌握只停留于表面,即认知不够深透,而表现出“知其然而不知其所以然”的特点。

表2 调查问卷中部分题目的学生回答情况统计(二)

(续表2)

中华优秀传统文化蕴含的思想理念、人文精神和道德规范等的传承和发展,只有建立在对中华优秀传统文化充分认知的基础上才能开展,不求甚解的认知难以实现“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的要求,这也就显现出加强高职学生中华优秀传统文化教育的必要性和迫切性[2]。

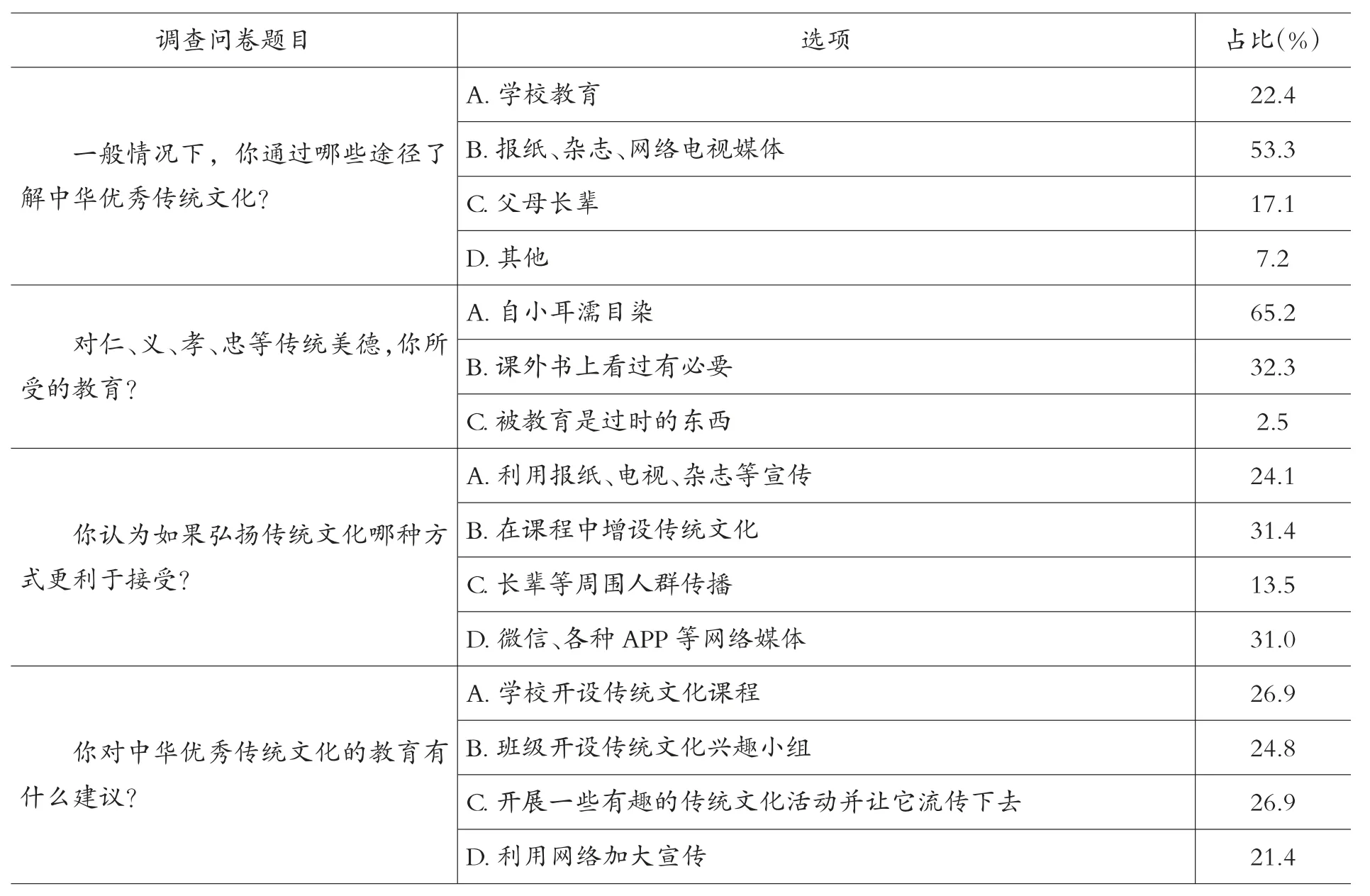

2.3 中华优秀传统文化传播渠道较多,但侧重不够

表3为调查问卷中关于学生对中华优秀传统文化传播渠道认知方面题目的回答统计,具体数据能够反映出学生对于中华优秀传统文化传播教育方式的多样性选择。相关调查结果表明,当今社会的中华优秀传统文化传播环境良好、传播渠道较多,并且传播途径呈现多样化特征,但是对于传播和教育中华优秀传统文化渠道和途径的侧重还不够,使得教育途径的重点不够突出。

表3 调查问卷中部分题目的学生回答情况统计(三)

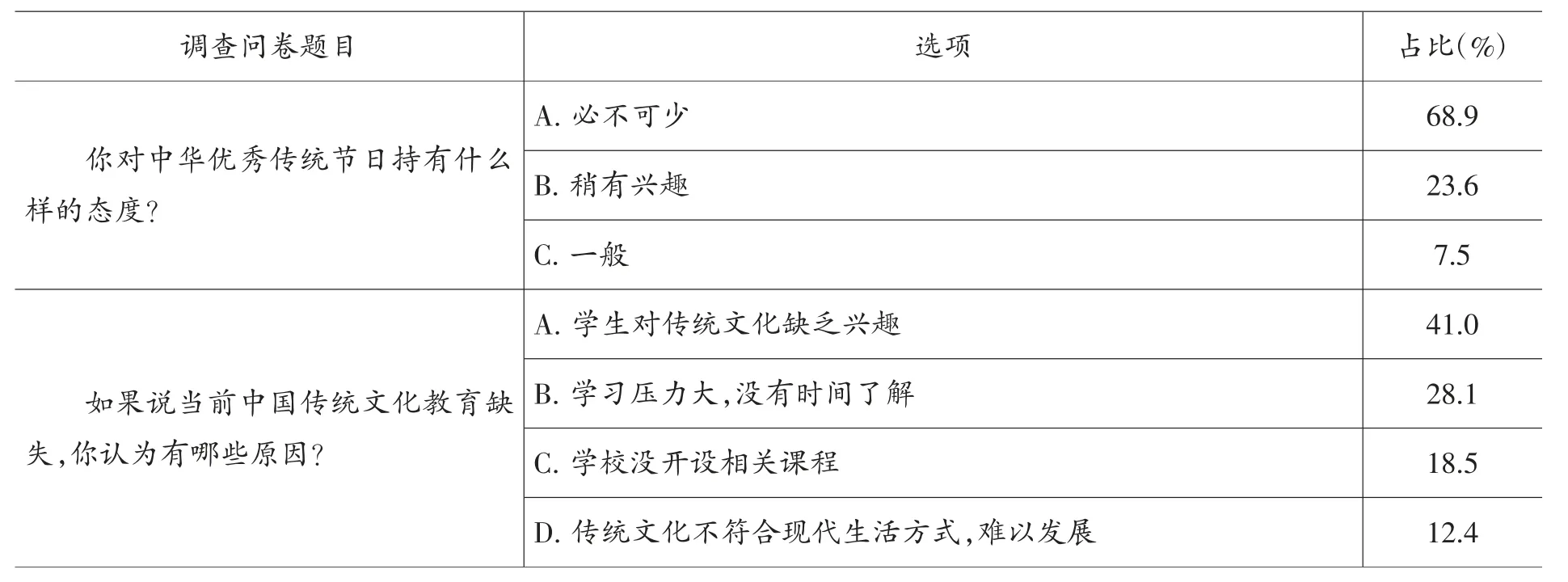

2.4 对中华优秀传统文化认识较为理智,但兴趣不高

表4为调查问卷中关于学生对中华优秀传统文化认识方面题目的回答统计,其中题目“戏曲是中国传统文化的一部分,认为造成部分学生不看戏剧的原因是什么”的相关数据反映出部分学生不看戏剧的原因在于不如电影、电视剧等等形式的娱乐方式放松。尽管参与调查问卷的学生对于调查问卷中上文提到的题目“挑选出你热爱的中国传统节日”表现出了一定的热情,但是在对于题目“你对中华优秀传统节日持有什么样的态度”和“如果说当前中国传统文化教育缺失,你认为有哪些原因”的回答中却表现出矛盾的数据比例。这些都反映出学生虽然在对中华优秀传统文化认识上比较理智,而实际上的兴趣却并不十分浓厚。

表4 调查问卷中部分题目的学生回答情况统计(四)

(续表4)

3 基于高职学生对中华优秀传统文化认知的调查结论与建议

由上述调查与分析可知,高职学生对于中华优秀传统文化的认知情况既有值得肯定方面,同时也有不足之处。一方面,值得肯定的是高职学生在思想意识上十分重视中华优秀传统文化,并在中华传统文化的认知方面有着广泛的一般意义上的了解,能够在一定程度上掌握中华优秀传统文化的基本知识。尽管只是其中少部分同学对此掌握得较好,但这也反映出社会范围内传播中华优秀传统文化的渠道比较多,并具有一定的实效。这些都与教育部出台《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》(教社科〔2014〕3 号)《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》(教材〔2021〕1 号)的有着密切的关系。另一方面,此次调查也反映出接受调查的高职学生存在对传统文化认识不足、对优秀传统文化知识掌握不深、发自内心的兴趣不高等现象,这就需要在中华优秀传统文化的教育渠道上有所侧重。为此,提出建议。

3.1 坚定弘扬中华优秀传统文化信心,助力培养高职院校高质量人才

中华文化是世界文明史上长期绵延发展而从未中断过的文化,也是世界上最古老的文化之一。习近平总书记强调,“在历史长河中,中华民族形成了伟大民族精神和优秀传统文化,这是中华民族生生不息、长盛不衰的文化基因,也是实现中华民族伟大复兴的精神力量,要结合新的实际发扬光大。”[3]中华民族的祖先用劳动和智慧创造了光辉灿烂的文化,源远流长、博大精深的中华优秀传统文化是中华民族的根与魂,也是我们坚定文化自信的力量之源。“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”只有从中华优秀传统文化一脉相承的优秀传统中汲取智慧和力量,弘扬优秀传统文化中的传统美德、思想理念和人文精神,才能更好地培养高职学生百折不挠的意志品格以及顽强拼搏的奋斗精神,也才能奠定工匠型人才的品质基础,从而提高我校高技能人才培养质量。

3.2 加强中华优秀传统文化教育,提高高职学生文化认知认同程度

教育是学生认知中华优秀传统文化的基础。中华优秀传统文化既包含传统思维方式、价值取向、伦理观念与理想人格等基本精神,也包括古代哲学、文学艺术、科技、体育、宗教与民俗等基本知识。学生通过系统的学习和接受教育,既能够深入了解中华优秀传统文化知识,深刻思考和体会中华优秀传统文化基本精神,又在充分认知中华优秀传统文化的基础上,达到内心真正认同、情感受到感染,进而提升到思想层面,由此真正产生兴趣,最终实现对中华优秀传统文化从知之到好之再到乐之的境界。高职院校学生作为一种教育类型群体,在培养其职业技能的同时,更应努力提高其职业素养,铸就其人文情怀,这就迫切需要以高职教育人才培养目标为切入点,在高职教育阶段贯通和强化中华优秀传统文化的教育。

3.3 丰富中华优秀传统文化教育手段,探索有效教育的方式方法

第一,针对高职语文课程中蕴含丰富的中华优秀传统文化的现状,立足于通识教育的语文教学,通过课堂主渠道的教学活动,挖掘语文课程中所蕴含的中华优秀传统文化内容和因素来实施教育。

第二,以课程延伸的第二课堂所开展弘扬中华优秀传统文化活动为辅助,并以活动为载体来提升高职学生的志向抱负、意志品质和道德情操。

第三,开设有针对性的中华优秀传统文化课程,系统学习中华优秀传统文化知识,在学习中进一步实现高职学生对于中华优秀传统文化认知,从而增强学生对中华优秀传统文化认同,进而为发展和创新中华优秀传统文化奠定基础。

第四,通过课程思政同时在美育课程和创新创业课程等通识教育相关课程中渗透和融入中华优秀传统文化,从而达到“春风化雨,润物无声”的教育效果。