小儿疝囊高位结扎术后复发的危险因素及预测模型的建立

郭 燕 朱颖涛 赵 丹 赵晓雪

小儿腹股沟疝是儿科常见的一种先天性外科疾病,若不及时加以治疗可引发严重并发症,影响患儿身心健康和生活质量[1]。研究[2]表明,1周岁以内的患儿腹股沟疝有完全自愈的可能,故临床常以出生后6个月为限决定是否进行手术治疗。疝囊高位结扎术是治疗小儿腹股沟疝的有效治疗手段,但由于自身和手术因素的影响,部分患儿因腹股沟管腹壁肌肉强度逐渐减弱,进而可导致疝复发,相关研究[3]显示小儿疝囊高位结扎术后复发率在1%~4%左右。目前,小儿疝囊高位结扎术后复发的危险因素研究较多,但尚无可预测其发生的概率模型。笔者选择在郑州大学附属儿童医院接受治疗并具有完整随访记录的820例疝囊高位结扎术患儿为研究对象,旨在探讨小儿疝囊高位结扎术后复发的危险因素,并建立高效的小儿疝囊高位结扎术后复发预测模型,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2015年1月至2019年1月河南省儿童医院就诊的腹股沟疝并行疝囊高位结扎术患儿820例为研究对象。纳入标准:年龄1~12岁;于本院行腹腔镜下疝囊高位结扎术者;患儿临床资料完整并具有完整的随访记录;患儿及其家属均知情同意并签署知情同意书。排除标准:合并严重肝、肾功能不全疾病者;失访者;不愿意配合进行研究者。本研究共纳入疝囊高位结扎术患儿820例,其中男性656例,女性164例;平均年龄(2.96±0.64)岁;平均身体质量指数(15.9~33.7)kg/m2。本研究通过省儿童医院伦理委员会审批。

1.2 方法 收集患儿入组前及手术后临床资料,包括性别、年龄、内环口大小、病程、疝囊部位、是否合并肥胖症、结扎线类型、身体质量指数等,根据患儿术后随访2年内有无复发分为复发组(n=34)和未复发组(n=786)。对比两组患儿上述临床资料间的差异,采用多因素logistic回归分析患儿术后复发的危险因素,并根据多因素分析结果建立预测小儿疝囊高位结扎术后复发的概率模型。

2 结果

2.1 小儿疝囊高位结扎术后复发情况 本研究共纳入820例小儿疝囊高位结扎术患儿,患儿术后随访2年,共34例复发,复发率为4.15%,后均经再次开放性手术治疗痊愈后出院。

2.2 患儿疝囊高位结扎术后复发的单因素分析 两组患儿疝囊高位结扎术后复发率在年龄、内环口大小及结扎线类型方面比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 患儿疝囊高位结扎术后复发的单因素分析(n=820)

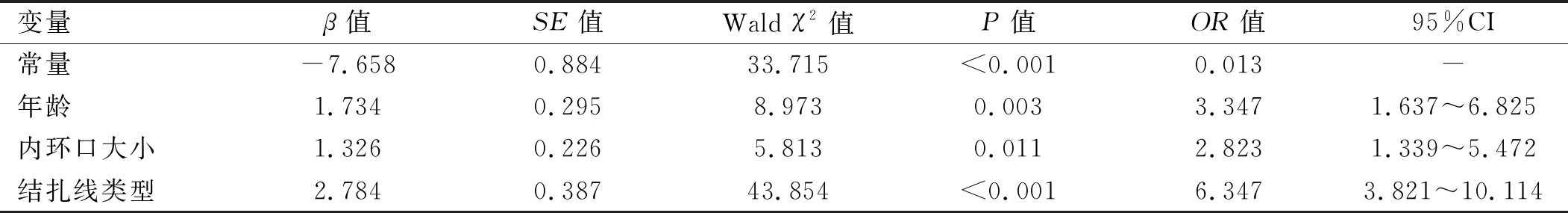

2.3 患儿疝囊高位结扎术后复发的多因素分析 以患儿疝囊高位结扎术后复发作为因变量(未复发=0,复发=1)。将单因素分析中有统计学意义的变量纳入多因素logistic回归分析,分类变量进行赋值:年龄和内环口大小以原值代入,结扎线类型(不可吸收线=0,可吸收线=1),回归结果显示,年龄较大、内环口较大及使用可吸收结扎线是患儿术后复发的危险因素(P<0.05)。见表 2。

表2 患儿疝囊高位结扎术后复发的多因素分析

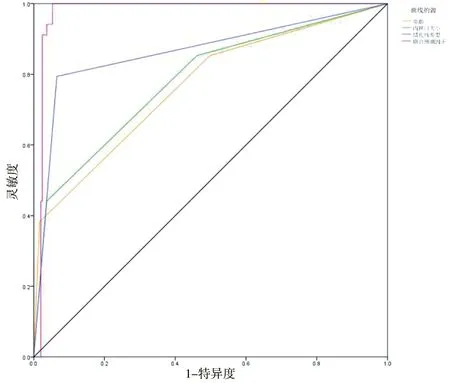

2.4 患儿疝囊高位结扎术后预测模型的建立及评价 根据3个易发因素及其彼此的回归系数建立回归方程:Logit(P/1-P)=-7.658+1.734×年龄+1.326×内环口大小+2.784×结扎线类型,预测小儿疝囊高位结扎术后复发的概率模型P=1/[1+exp(7.658-1.734×年龄-1.326×内环口大小-2.784×结扎线类型)]。本研究logistic 回归模型的似然比检验:χ2=183.476,P<0.001;对回归方程进行Hosmer-Lemeshow 拟合优度检验:χ2=2.941,P=0.794。以多因素分析结果和回归方程相应的联合预测因子诊断患儿疝囊高位结扎术后复发的受试者工作特征曲线 (receiver operating characteristic, ROC)靠近左上方;根据本预测模型的公式,当预测指数7.135时,认为患儿疾病会复发。见图1、表3。

图1 各危险因素预测患儿疝囊高位结扎术后复发的ROC曲线

表3 各危险因素对患儿疝囊高位结扎术后复发的预测价值

3 讨论

疝囊高位结扎术是儿科临床治疗小儿腹股沟疝的常用手段,但有一定复发的危险,最高可达5%左右,严重影响患儿身心健康。目前,临床上针对小儿腹股沟疝术后复发危险因素的研究较多,但均未形成良好的预测小儿腹股沟疝术后复发的预测模型,没有将研究成果转化成实用工具。本次研究对820例疝囊高位结扎术患儿进行了为期2年的随访研究,结果共34例患儿术后复发,复发率为4.15%(34/820),这与刘奎等[4]研究结果相似,但明显高于徐波等[5]的研究结果(复发率为0.9%),这可能与徐波等的研究仅进行了1个月的短期随访有关,而多数患儿的复发在1个月以上发生。

本研究结果显示,患儿疝囊高位结扎术后复发在年龄、内环口大小及结扎线类型等方面比较有显著性差异,分析可能原因:①患儿年龄越大,疝囊高位结扎患儿术后复发率越高,这可能是由于患儿随着年龄的增长,其因肌肉发育逐步完善而导致手术结扎过程中带入较多肌肉组织,造成肌肉组织牵张结扎线,进而因疝囊无法扎紧而增加术后复发率[6]。吴昊等[7]对成年人嵌顿性腹股沟疝术后复发建立了相关预测模型,其术后复发率高达10.88%,这也侧面印证年龄与术后复发之间有着密切的关系。②疝囊高位结扎术过程中内环口直径越大,患儿复发率越高,这可能是由于手术过程中内环口越大,其边缘腹膜滑动幅度越大,进而导致环口周围肌肉组织薄弱,在患儿咳嗽、便秘等剧烈活动时松开结扎线,疝囊突出引起复发[8]。另外,较大的内环口也可导致结扎线张力变大,其附近肌肉组织承压较大,这也是导致患儿复发的重要原因[9]。③疝囊高位结扎患儿采用可吸收线术后复发的概率要明显高于不可吸收线的患儿,这可能是因为目前临床上使用的可吸收线大多数在2周左右即可被肌肉组织吸收,但疝囊的高位结扎2周的时间难以完全康复[10],一旦缺少结扎线的束缚,疝囊内容物便可能再次突出引起复发[11]。另外,不可吸收结扎线可对周围肌肉组织产生炎症刺激作用,进而产生较为厚实的瘢痕组织,进而起到稳固结扎术效果的作用[12]。从上述结果可以看出,疝囊高位结扎患儿术后复发与其自身因素(年龄)和手术因素(内环口大小及结扎线类型)均有密切的关系,同时这些指标均比较直观,易于控制,可采用相应易发因素建立术后预测模型,为临床早期干预提供依据。本研究选取了8个参数进行单因素多因素和logistic回归分析,结果认为患儿年龄、内环口大小及结扎线类型是其疝囊高位结扎术后复发的易发因素,并基于此建立了一个用于预测小儿疝囊高位结扎术后复发的概率模型,该模型经过拟合优度检验[13]和似然比检验[14]显示,拟合可行、全局性较好。本研究进一步对该预测模型进行检验,结果显示AUC达0.945,敏感度和特异度分别为85.71%、94.94%,说明该模型具有较高的预测效能,对识别疝囊高位结扎术后复发患儿有较高的判别效度。

综上所述,年龄较大、内环口较大及使用可吸收线结扎是小儿疝囊高位结扎术后复发的危险因素,预测模型的构建可有效预测小儿疝囊高位结扎术后复发的概率,为医务人员早期识别术后易发患儿,尽早制定有效干预手段提供参考。