国际组织语言权力博弈的非政治经济影响因素

张慧玉 安雨晨

关键词 国际组织;语言政策;影响范围;非政治经济因素

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2022)02-0044-12

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20220204

Keywords international organizations; language policy; sphere of influence; non-political or non-economic factors

一、引 言

国际组织为“两个以上国家或其政府、人民、民间团体或个人基于特定目的,以一定协议形式而建立的各种机构”(马呈元2012:2),根据参与主体的性质、法律地位和范围,可分为全球性政府间、全球性非政府间、区域性政府间、区域性非政府间国际组织(张莉鑫2017)。面对新冠疫情、气候危机、恐怖主义等全球性问题,无政府状态下的全球治理和国际公共产品供给都面临着挑战(王健2012)。随着霸权主义的全球性撤退,以及世界贸易组织等全球性机制的屡遭挫折,地区主义重新兴起,地区公共产品成为全球公共产品的补充,国际组织尤其是区域性国际组织成为获取或协调公共产品的重要平台,在国际事务中的作用进一步凸显。语言基于其实用价值与象征价值(Spolsky 2003),是国际组织进行内外部沟通、维持正常运营的关键载体(张慧玉,谢子晗2020;Zhang et al. 2020),探讨国际组织的语言选择对理解成员国的合作机制具有重要意义。

已有的语言政策研究指出,语言是社群身份的决定性特征,也是维护身份的重要手段(如Gumperz 1982;Joseph 2004),而政治经济实力通常影响语言接触后的状态与活力(Thomason 2001),例如,经济全球化后的标准化语言或通用语言往往危及土著及弱势语言的使用甚至生存(Li et al. 2020)。Spolsky(2003)和Bourdieu(1991)分别从语言价值和语言符号构建的权力关系视角来阐释这种现象,明确指出二者是决定语言政策的关键因素。后续学者进一步指出,不同语言所代表的社会群体的政治权力和社会价值导致了部分语言的地位变化,譬如,马来西亚的旁遮普语相较于泰米尔语更边缘化(Gill 2013),而汉语及其元素在文化旅游中得到广泛运用(Heller et al. 2014)。事实上,权力与语言的特殊关系在国际组织中体现得尤为明显。新近的研究肯定了权力在国际组织语言选择与使用中的关键作用,指出国际组织语言政策在很大程度上是基于语言价值的权力博弈结果(Zhang et al. 2020;张慧玉,安雨晨2021)。这些观点有力地增进了我们对超国家层面语言政策的认识;然而,国际组织的语言权力博弈极为复杂,政治经济实力(Thomason 2001)绝非唯一影响因素,权力的其他来源及影响博弈的其他重要因素亟待进一步探讨。同时,国际组织体量庞大、类别繁多,从不同视角对其进行分类剖析,有助于研究者识别关键因素并洞悉更深层的影响机制。此外,尽管已有的国际组织语言政策研究提出了诸多有意义的重要见解(如方小兵2020;张治国2019a,2019b),但研究发现往往依赖理论探讨或少量案例研究,急需通过大规模量化数据检验其普适性并增进新的认识(张治国2019a)。

基于此,本文采用2019年《国际组织年鉴》中6694个国际组织的语言选择量化统计数据,根据已有研究忽略的区域类别分析国际组织的语言选择及其内在机制,特别关注各类组织中使用频率较高、通用程度较低的语言,以此剖析国家政治经济实力以外的其他语言权力来源,并分析其对国际组织语言权力博弈的影响机制,以期在丰富超国家层面语言政策研究的同时为相关语言政策与管理实践提供参考。

二、语言价值、权力博弈与国际组织语言选择

语言在空间和时间维度具有延续性,被视为稳定且具有明确界限的实体,是特定群体文化身份的象征(Wee 2014;张璟玮2020;王晓梅2021)。这些特征推进了我们对语言实用价值和象征价值(Spolsky 2003)的认识。国际组织的语言选择跟相关社群特定的政治、种族和社会经济特征的自我表达有关(Byrne 2020),自然受到区域内语言的影响,而语言价值是组织制定语言政策的基本考量。同时,与接收移民的双语或多语言民族国家相似,国际组织的管理者往往展开激烈的竞争,以吸引更广泛的群体参与自身的语言项目(Pujolar 2007)。

国际组织的语言选择存在两种方式:“自上而下”和“自下而上”。前者主要是由管理者的政治动机驱动;后者则旨在满足相关群体,尤其是成员的利益(Johnson 2013)。一方面,为达到区域性国际组织的一致性目的或宗旨,组织对区域内的语言进行描写、论证、安排和协调,使得语言作为组织沟通的载体,确保实现有意义的跨国交流与协作(Marschan et al. 1997);同时,受制于空间、经济、效率等条件,国际组织常常倾向于仅仅使用一种主要的语言,英语也因此在国际组织中占据主导地位(McEntee-Atalianis 2006;Zhang et al. 2020)。另一方面,对国际组织的成员,特别是成员国而言,语言是一种权利,代表国家自身的国际地位和国际影响力(文秋芳2015),语言资源的利用、语言服务的提供、语言问题的处理成为权力单位能力的一种展现(赵世举2015),成员将努力争取将本国语言列为其官方语言,通过语言多样性反映出国际组织对国家主权、身份和领土边界的承认和尊重(McEntee-Atalianis 2006)。

这两种语言选择方式凸显出权力对国际组织语言政策的影响。Yao & Gruba(2020)将语言景观与权力的关系分为3种类型,即:消极权力强调社会参与者之间的不平等关系,认为国家政治意识形态的强制力决定公共语言的选择,经济文化的发展不平衡催生了各民族和国家语言的强弱区别;积极权力则强调语言景观参与者的代理权,指出较高读写能力、更理解语言景观的社会参与者能够使用创新的语言形式并发展新的语言实践;结构权力则关注符号媒介,认为语言和其他符号资源按照等级排序,权力结构和社会差异通过多种形式的话语和空间布局对语言景观进行调整(Pennycook & Otsuji 2019)。这种三分法及其展现的复杂关系在一定程度上适用于我们对国际组织语言的选择与权力的关系。Spolsky(2003)指出,语言政策的制定和实施过程体现出语言与权力的双向关系:一方面,政治单位或者其他权力中心可以通过法律规章等手段在所辖范围内制定并实施语言政策;而另一方面,语言政策也可以成为其发挥、实现或彰显权力的重要手段。在国家层面,各级政府将语言政策与规划纳入行政管理的范畴,以此通过权力更好地利用语言资源、管理语言服务、解决与语言相关的各種问题,而较为极端的情况是基于语言政策与权力的关联产生民族矛盾甚至国家分裂。这种复杂的双向互动关系同样存在于超国家层面,只是表现形式更加微妙。

基于此,张慧玉、安雨晨(2021)将语言价值与权力结构相结合,指出国际组织的语言选择是基于语言价值的权力博弈,而成员国现今以及历史上的政治经济实力是影响语言权力博弈结果的关键因素。譬如,英语、法语、西班牙语等基于语言母国在历史上的政治经济影响力成为国际通用度较高的语言,从而自然地成为诸多国际组织的语言选择。但显然,政治经济实力固然重要,但绝非影响国际组织语言政策的唯一决定性因素,更多作用于语言权力博弈的其他重要因素有待进一步挖掘与分析。鉴于此,本研究将特别关注国际通用程度较低、但在国际组织中使用频率较高的语言,以此探索影响语言权力博弈的非政治经济因素。

三、国际组织语言选择的基本情况

本文以2019年《国际组织年鉴》(The 2019 Yearbook of International Organizations)中的6694个国际组织语言数据作为实证分析的基础。《国际组织年鉴》由布鲁塞尔国际学会联合会和国际商务局联合推出,是当前最权威和全面的国际组织数据来源。该年鉴按照成员规模和影响范围将国际组织共分15种(类别I,Type I),其中,最主要的国际组织是A~D共4类:国际组织联盟、全球性国际组织、洲际性国际组织和区域性国际组织。四大类别国际组织的总数、研究样本数量、成员及其结构、例子如表1所示。为了探究不同影响范围国际组织的语言选择,本研究以四大分类作为数据分析和比较的基础。需要特别指出的是,由于年鉴数据并未区分官方语言和工作语言,因此本研究所探讨的语言选择同时涉及二者。

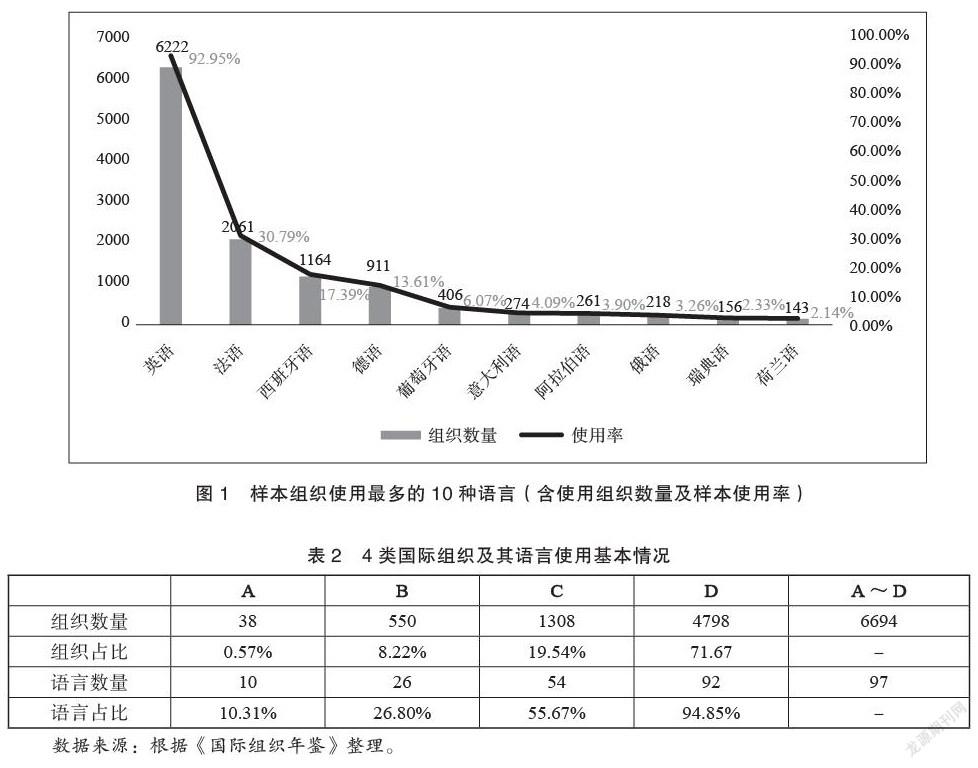

样本数据统计显示,A~D类国际组织共使用97种语言。图1列示出样本中使用率最高的10种语言。1000个以上样本组织共同使用的语言仅有3种(英语、法语、西班牙语),10个以上样本组织共同使用的共31种,而仅为一个国际组织使用的有26种。从语言使用率(使用该种语言的国际组织数量/总样本量6694)上看,仅4种语言在样本国际组织中的使用率超过10%,13种语言使用率超过1%,语种使用表现出明显的不均衡性,而使用频率最高的多为现今或历史上母国政治经济实力较强、通用度较高的语言,这些发现呼应、印证了已有研究的观点(张慧玉,谢子晗2020;Zhang et al. 2020;McEntee-Atalianis 2006)。

表2列示了样本中各类国际组织使用语言的数量及比例。如表所示,A~D类国际组织联盟分别使用10、26、54、92种语言,分别占97种语言的10.31%、26.80%、55.67%、94.85%。这一数据自然与各类组织的数量密切相关,但使用语言增多的原因不限于此。从A类国际组织联盟到D类区域性国际组织,各类组织涉及的影响范围逐步缩小,单个组织包含成员的数量也逐渐减少,理论上组织运营中的语言协调似乎会更加容易,但由于所涉事务越来越聚焦区域性,对区域内的成员,特别是成员国更为依赖,成员基于语言的区域身份认同凸显,因此使用语种增多,并且使用多种语言的组织数量也逐渐增加。由此可见,影响范围是影响国际组织语言权力的重要因素。

为了横向比较高使用率语言在各类国际组织中的使用差异,我们引入类别使用率概念,即特定语言在四大类别国际组织中的使用比例,以此反映出特定语言在各类组织中的相对影响力。以汉语为例,汉语在四大类国际组织中的使用率(类别使用率)分别为10.53%、3.45%、1.83%、0.92%(见

表3),说明汉语在A类国际联盟组织中的影响力最大,在D类区域性国际组织中的影响力最小。

图2以可视化的形式呈现出样本组织中前20种语言类别使用率的相对分布情况。从图2中不难发现,冰岛语、日语、芬兰语、法罗语、波兰语、希腊语、韩语等国际通用度相对较低的语言出现在前20之列,并且在使用分布率方面各有特点。鉴于已有研究已经较为充分地剖析了英、法、西、德、葡、俄等强势语言在国际组织中的特殊地位及其在权力博弈中凸显的历史、政治、经济原因(张慧玉,谢子晗2020;张慧玉,安雨晨2021),本文后续将特别关注各类组织中使用频率较高的非通用语言。这些语言的使用情况及其部分国际组织中的特殊地位将引导我们发现影响语言权力博弈的非政治经济因素。

四、国际组织语言选择的非政治经济影响因素分析

以国际组织语言选择的基本情况分析为基础,我们重点聚焦分析部分非强势语言在国际组织语言权力博弈中的特殊顯现及其背后的影响机制,以凸显国家政治经济实力以外的其他因素(即非政治经济因素)对国际组织语言选择的影响。

(一)影响范围与A类国际组织联盟的语言选择

A类国际组织联盟,指的是成员至少包含3个国际组织,结构上在管理和决策表现出均衡地理分配的国际组织,该类国际组织联盟在国际体系中往往规模庞大,较为强势,更多涉及全球性的事务。对比图1和表3可知,尽管A类国际组织联盟只使用了10种语言,但除了汉语和世界语,其他8种语言(英语、法语、西班牙语、德语、阿拉伯语、俄语、意大利语、葡萄牙语)均属于样本组织使用最多的十大语言。由此可见,基于全球性的影响范围,这类国际组织倾向于使用世界主流的、强势且使用广泛的语言,注重语言的实用性和组织效率,不重视语言的源流特征和地理特征。世界语作为中立的、象征价值较弱的人造语言出现在A类组织中,进一步印证了这一点。使用世界语的A类组织为国际世界语协会与国际语言教师协会联合会,如果说前者作为世界语组织选择该语言理所应当,后者将世界语与全世界五大语言(英语、法语、德语、意大利语和俄语)并列,充分说明该组织在语言选择时对人造语言中立性的重视。

汉语在样本组织中的使用量总排名为第13位,在范围最大、影响最广泛的A类组织中的使用却超过意大利语、葡萄牙语、瑞典语、荷兰语等,排名跃居第7,为联合国、国际哲学学会联合会、国际统计学会、国际图书馆协会联合会使用,可见中国在国际组织联盟层面的影响力建设已颇具成效。上述排名的变化也在一定程度上反映出意大利、葡萄牙、瑞典、荷兰等国虽然看似在国际体系中拥有话语权,但在拥有普遍国际权威性的联合国以及其他各行业主导型的A类国际组织联盟中却影响力有限。

(二)领域优势、国际参与度、弱势关照与B类全球性国际组织的语言选择

结合表3和图2不难发现,B类组织排名前20的语言中出现了日语、韩语、丹麦语、菲律宾语、希腊语、塞尔维亚-克罗地亚语等国际通用程度较低、甚至使用人数很少的语言。日语和韩语虽然未被A类样本组织使用,但在B类全球性国际组织中的使用十分突出。这两种东北亚语言不仅在B类组织中有较高的使用率,而且使用二者的组织有50%以上为B类组织。这在很大程度上体现了这两种语言及日本、韩国在B类组织中相对较高的影响力。进一步分析可发现,采用上述语种的多为专业类组织或者针对特定群體的组织,而前者颇为重视成员(国)在相关领域的优势地位或国际参与度,后者则会对关键国家的弱势语言予以特别关注。

首先以日语、韩语为例。采用韩语的B类组织为世界跆拳道联盟、世界跆拳道联合会、国际志愿者协会、世界福音联盟、倡导地区可持续发展国际理事会,显然,前二者赋予韩语特殊的语言权力是基于韩国在这一领域的突出贡献和地位,而后三者则是基于韩国在这3个领域积极的国际参与程度。采用日语的组织多达12个,包括:代表地产界非公共部门声音的世界不动产联盟,鼓励社会工作教育、研究与交流的国际社会工作学院联盟,促进优质工会能力建设、捍卫基本工作权利的公共服务国际组织,倡导工作体面和工人权利的全球工会网络联盟(UNI Global Union),强调志愿服务的国际志愿者协会,关注采矿、矿产、金属行业可持续发展的国际矿业与金属理事会,以及倡导地区可持续发展国际理事会,等等。尽管上述专业类组织涉及不同的行业或领域,但工人权利、公共服务、社会工作、可持续发展等正是日本一直持续关注且积极参与的议题,其较高的国际参与度使得日语在相关国际组织的语言权力博弈中获得了相对优势。与日语、韩语类似,瑞典语为公共服务国际组织、全球工会网络联盟以及国际联盟的食品、农副产品、酒店、餐厅、餐饮、烟草联合工人协会等专业类组织采用,荷兰语为国际荷球联盟的官方语言,丹麦语为国际住房和规划联合会使用,印地语是世界中小企业协会的官方语言……这些都说明,语言母国在行业或领域的优势以及对于国际参与度的重视有助于提高相关语言在专业类组织中的地位。不难推测,这既是对语言母国领域实力及贡献的认可,也是维系组织日常运营的重要语言前提,因此,这些语言选择体现了语言象征价值与实用价值的统一。

与上述机制不同,部分弱势语言在B类全球性国际组织中得到官方认可,很可能是基于特定组织对重点国家或地区弱势群体及其语言的特别关注。譬如,倡导地区可持续发展国际理事会选择菲律宾语,国际人权同盟联合选择沃洛夫语,国际寄养组织选择印地语和马耳他语,妊娠病协会选择克罗地亚语、捷克语、塞尔维亚语。基于这些特定组织对密切关联地区弱势群体的特别关照,原本弱势的语言可以通过这样特殊且微妙的方式在国际组织的语言权力博弈中获得一席之地。由于这些组织在运营过程中需要通过这些弱势语言与相关弱势群体进行交流,获取其配合与支持,这对组织的政策运营至关重要,因此这样的语言选择同样彰显了语言实用价值与象征价值的统一。

值得一提的是,汉语在B类普通成员组织中排名第8,并且采用汉语为官方语言的多为联合国系统组织或国际影响力较为广泛的组织,如国际志愿者协会、倡导地区可持续发展国际理事会、国际原子能机构、联合国教科文组织、世界能源理事会、国际劳工组织、禁止化学武器组织、国际民航组织、国际海事组织、世界卫生组织、国际电信联盟等。这些组织选择汉语,在一定程度上承继了联合国的语言选择,同时也与中国在这些领域日渐重要的影响作用密切相关。

(三)希伯来语在C类洲际性国际组织中的特殊地位

如表3所示,C类洲际性国际组织的语言使用率情况总体接近B类全球性国际组织,但特别值得注意的是希伯来语。希伯来语为14个C类洲际性国际组织使用,使用率1.07%,排名第11。我们进一步查找了使用该语言的C类组织,发现其中5个组织的名称中包含“Jewish”(意为“犹太的”),

2个包含“Zionist”(意为“复国主义”)。曾经被称为“标本语言”的希伯来语因为犹太复国运动而复活,又随着以色列的立国而正式成为一个独立国家的官方语言,希伯来语因而不仅是犹太教的载体(王文俊2015),更成为犹太民族的精神象征和纽带,在超国家层面则成为犹太民族区别于其他民族的身份认同方式。以犹太人为主要参与者的国际组织自然而然地以希伯来语为官方语言,以吸引、团结散落在世界各地的犹太人,成为洲际的复兴力量。对这些国际组织而言,希伯来语不仅具有鲜明的民族身份认同价值,也是成员之间的通用语,因而实用价值和象征价值实现了较好的统一。同时值得注意的是,表4中列示的大多数组织除了采用希伯来语外,往往还选择英语及其他一些国际通用度高的语言,这在很大程度上是出于实用性考量,也能在对比中凸显出希伯来语对成员及组织的特殊意义。

(四)欧洲语言在D类区域性国际组织中的相对优势

表2中4类国际组织语言使用的总体情况对比说明了影响范围对不同类别国际组织的语言选择具有重要影响,其中范围最小的D类区域性国际组织由于更加聚焦区域性事务,对区域内的国家更为依赖,因而更加重视成员(国)的语言,在语言选择上的多样性最为突出。

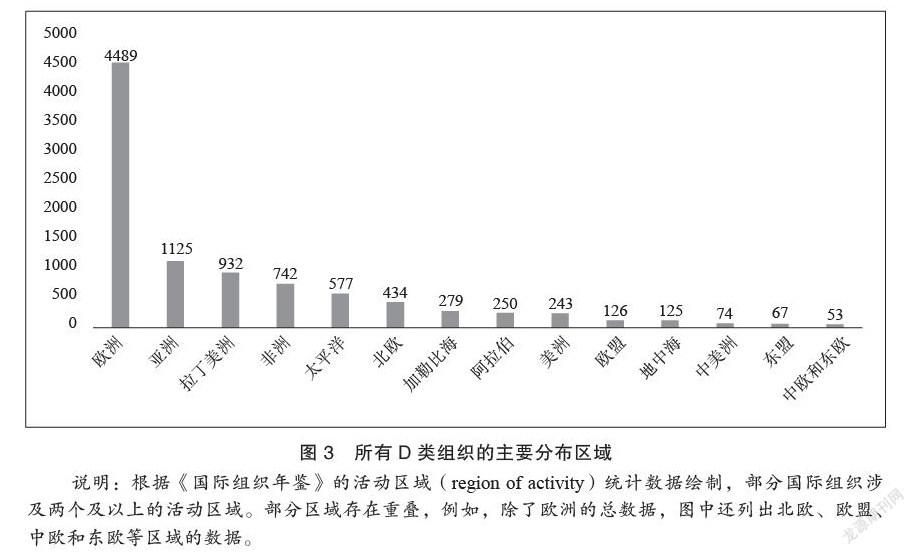

进一步分析该类组织的具体语言选择,如表3所示,与A、B、C类组织相比,D类区域性国际组织对欧洲语言,尤其是北欧语言尤为偏好,排名前20的语言中,有16种为欧洲语言,并且使用频次及频率均较高。除了英语、法语、西班牙语、葡萄牙语等国际通用度高的大语种外,使用德语的组织多达606个,使用意大利语(195)、瑞典语(145)、丹麦语(134)、挪威语(123)、荷兰语(121)的组织均在120个以上,北欧五国的主要语言均位列其中。结合图2中的语言使用分布率可知,使用瑞典语、荷兰语、丹麦语、挪威语、冰岛语、芬兰语、法罗语、波兰语、希腊语等欧洲语言的组织大多数为D类组织。这说明D类组织在选择实用性高的强势语种的同时,也更多地兼顾了语言多样性,尤其是对欧洲语言格外重视。这与D类组织的区域分布密切相关。由于数据缺失,本研究未能统计样本组织的区域属性,但从《国际组织年鉴》对所有D类组织的统计数据(见图3)可知,大多数区域性国际组织密集分布在欧洲(4489),这便较好地解释了欧洲语言在D类组织中的高频使用现象。D类组织对语言多样性的高度重视反映出欧洲国家,尤其是北欧国家对于本国语言身份认同价值的重视,这与已有研究指出来的欧盟多语政策特点(刘海涛2015)相呼应。

需要特别指出的是,歐洲各地区相比较而言,北欧国家对语言多样性的重视程度更加突出,分布在北欧的D类组织(434)只占欧洲同类组织的不到10%,但如表3所示,北欧五国语言在样本D类组织中的使用率均排在前14位,而该区域中法罗群岛(实行内部自治)的官方语言法罗语也位列表中,可见北欧地区普遍重视本国语言在国际组织中的官方地位。

图3还显示,亚洲也有较多D类组织(1125),因而汉语、日语和韩语都在表3的前20种语言列表中占有一席之地,但排名均比较靠后,且使用率难以与上述欧洲语言相比。拉丁美洲(932)和非洲(742)也有较多的D类组织,这在一定程度上增强了法语、西班牙语和葡萄牙语与在这类组织中的地位,但这两大洲的本土语言地位并未显现。因此,欧洲语言在D类区域性国际组织中的相对优势说明,影响范围对国际组织语言选择的另一重要影响在于,不同区域及国家的语言多样性意识存在差异,这些差异势必影响区域中国际组织的语言选择。

本文基于对国际组织语言权力博弈的认识(张慧玉,安雨晨2021),运用2019年《国际组织年鉴》中6694个国际组织的语言使用实证数据,就不同类别国际组织的语言选择进行了较为深入的剖析。通过对A~D类国际组织的语言选择进行统计分析,本研究进一步验证了英语、法语、西班牙语、葡萄牙语等国际通用度较高的语言在国际组织中的特殊地位,肯定了语言母国政治经济实力在国际组织语言权力博弈中的关键作用,呼应了已有的研究发现(张慧玉,谢子晗2020;Zhang et al. 2020;McEntee-Atalianis 2006)。更重要的是,本研究通过聚焦国际通用程度相对较低、但在各类组织中使用频率较高的语言,挖掘出一些影响国际组织语言权力博弈的非政治经济因素,相关发现对于我们进一步理解国际组织的语言选择机制具有重要意义。

首先,我们发现,成员(特别是成员国)权力博弈影响国际组织的语言选择,而组织影响范围进一步影响博弈的效果。一方面,影响范围越小,语言权力博弈越突出,越重视语言多样性,而影响范围越大的国际组织出于维持运营需要,越难以顾及语言权力博弈。总的来说,从A类国际组织联盟到D类区域性国际组织,随着影响范围的缩小,国际组织的关注点也逐渐从超国家层面向区域层面转变。对A类国际组织联盟而言,语言选择注重语言的权威性、代表性和实用性,因此英语、法语、西班牙语等使用广泛的语言在A类国际组织联盟中具有较高的使用率,同时A类组织对世界语这类人造语言也更友好,对语言的地理、源流特征、象征价值等重视程度相对较低。另一方面,不同区域国际组织对语言权力博弈的重视程度存在明显差异。对D类区域性国际组织而言,在区域一体化程度更高的区域,比如欧盟国家,特别是北欧国家,往往以较为平等的语言政策、温和的政治权力竞争达成合作收益,该类区域性国际组织已经逐渐成为国际公共产品供给的可行范式,区域成员间更容易形成可以预测的共同利益,并且大幅降低其他国家“搭便车”的机会,使区域内国家参与合作的意愿增强(刘颖2005)。

第二,在专业类国际组织中,语言母国在相关行业及领域的领先地位和高国际参与度将构成权力的重要来源,促使相关语言在国际组织的语言权力博弈中显现优势。行业地位和国际参与度在很大程度上代表了国际话语权。譬如,B类全球性国际组织中的专业性组织在语言选择中重视与组织宗旨、目标相符的重要成员,倾向于选择所在行业中强势或国际参与度高的国家语言,因此日语、韩语、荷兰语、瑞典语等语言均基于母国在不同领域的优势或话语权在此列组织中占有一席之地。以此方向推测,全球综合影响力相对较弱的国家若想扩大自身在国际组织和国际社会中的影响力,一个可能的策略是聚焦本国的优势行业或具有国际话语权的重要议题,积极参与到相关的专业类国际组织中,提高相关语言在这些国际组织中的地位,以此作为提升国际影响力的突破口。

第三,部分国际组织的语言选择较为明显地体现出对弱势语言及相关群体的关照。譬如,B类全球性国际组织中部分针对特定群体的国际组织(如针对妊娠病群体、国际寄养相关群体),或出于组织运营及沟通的需要,或出于共情及尊重,其语言选择上体现出人文关怀,给重点关注区域弱势群体使用的弱势语言赋予特殊的地位。这也在一定程度上体现了语言实用价值与象征价值的统一。

最后,特殊类别国际组织的语言权力博弈可能突破传统的权力影响机制,通过考虑宗教信仰、共同身份认同等因素改变博弈规则及结果。本研究特别关注了希伯来语在C类洲际性国际组织中的特殊地位,发现针对特定民族群体的组织会自然而然地选择民族共同语作为精神象征或联系纽带。这与已有研究中对语言、宗教类组织的语言选择机制分析相呼应(张慧玉,谢子晗2020)。尽管希伯来语国际通用度有限,但对于针对犹太民族的国际组织而言,该语言是兼顾实用价值与象征价值的“完美”选择。

上述发现凸显了影响范围、语言母国领域优势、国际参与度、弱势语言关照、共同身份认同等非政治经济因素对国际组织语言权力博弈的影响。这些发现增进了我们对国际组织语言选择机制以及国际语言生态的认识,丰富了超国家层面的语言政策与规划研究,而对非政治经济影响因素的侧重性探讨启示后续研究可以挖掘更多影响国际组织语言权力博弈的因素,并尝试探讨这些因素与政治经济实力这一关键因素的互动关系。同时,对特殊类别国际组织的关注也在一定程度上拓宽了对语言实用价值及象征价值的辩证思考。在研究方法上,本文以大规模量化统计数据为基础,以类别I为分析切入点,这种量化实证范式为后续语言政策与规划研究提供了思路。在实践价值上,本文的发现可以为国际组织的语言政策与规划以及国家层面的国际影响力提升战略带来启示。

参考文献

方小兵 2020 《推进国际组织语言理念与实践研究》,《中国社会科学报》第3期。

刘海涛 2015 《欧洲联盟的语言状况和语言政策》,载王辉、周玉忠《语言规划与语言政策:理论与国别研究(续)》,北京:中国社会科学出版社。

刘 颖 2005 《论一体化进程研究中的“奈模型”》,《新疆社科论坛》第3期。

马呈元 2012 《国际法》(第3版),北京:中国人民大学出版社。

王 健 2012 《上海合作组织发展进程研究——地区公共产品的视角》,上海社会科学院博士毕业论文。

王文俊 2015 《民族语言学视角下的希伯来语复兴原因探析》,《西南边疆民族研究》第3期。

王晓梅 2021 《多语背景下的马来西亚语言规划历程与思考》,《语言战略研究》第2期。

文秋芳 2015 《中文在联合国系统中影响力的分析及其思考》,《语言文字应用》第3期。

张慧玉,安雨晨 2021 《语言价值、权力结构与国际组织的语言选择》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》第4期。

张慧玉,谢子晗 2020 《政府间国际组织官方语言的选择机制研究》,《外语教学与研究》第2期。

张璟玮 2020 《澳门青年语言态度调查》,《语言战略研究》第1期。

张莉鑫 2017 《高校毕业生到国际组织实习任职入门》,北京:北京大学出版社。

张治国 2019a 《国际组织语言政策特点调查研究》,《语言文字应用》第2期。

张治国 2019b 《语言价值、语言选择和语言政策》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第5期。

赵世举 2015 《全球竞争中的国家语言能力》,《中国社会科学》第3期。

Bourdieu, P. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Blackwell.

Byrne, S. 2020. Language attitudes, linguistic authority and independence in 21st century Catalonia. Journal of Multilingual and Multicultural Development 41(8), 702–717.

Gill, S. K. 2013. Language Policy Challenges in Multi-Ethnic Malaysia. Dordrecht: Springer.

Gumperz, J. J. 1982. Language and Social Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Heller, M., A. Jaworski & C. Thurlow. 2014. Introduction: Sociolinguistics and tourism-mobilities, markets, multilingualism. Journal of Sociolinguistics 18(4), 425–458.

Johnson, D. C. 2013. Language Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Joseph, J. 2004. Language and Identity: National, Ethnic, Religious. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Li, J., M. Xu & J. Chen. 2020. A Bourdieusian analysis of the multilingualism in a poverty-stricken ethnic minority area: Can linguistic capital be transferred to economic capital? Journal of Multilingual and Multicultural Development, Feb. 27.

Marschan, R., D. Welch & L. Welch. 1997. Language: The forgotten factor in multinational management. European Management Journal 15(5), 591–598.

McEntee-Atalianis, L. 2006. Geostrategies of Interlingualism: Language policy and practice in the International Maritime Organisation, London, UK. Current Issues in Language Planning 7(2–3), 341–358.

Pennycook, A. & E. Otsuji. 2019. Mundane metrolingualism. International Journal of Multilingualism 16(2), 175–186.

Pujolar, J. 2007. Bilingualism and the Nation-State in the Post-National Era. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Spolsky, B. 2003. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Thomason, S. G. 2001. Language Contact: An Introduction. Washington: Georgetown University Press.

Wee, L. 2014. Language politics and global city. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 35(5), 649–660.

Yao, X. & P. Gruba. 2020. Power through the semiotic landscape. Journal of Multilingual and Multicultural Development Mar. 5.

Zhang, H. Y., Y. C. Wu. & Z. H. Xie. 2020. Diversity or division: Language choices on international organizations’ official websites. IEEE Transactions on Professional Communication 63(2), 139–154.

責任编辑:魏晓明