生态安全背景下的城市生态建设再思考

郭雪艳 达良俊

生命安全是所有生命生存的最基本需求,而表征生态系统完整性和健康水平的“生态安全”则是实现“生命安全”的最高标准和必备条件。生命安全绝不是某一物种或种群的安全,而是所有生命在复杂的生态过程中经过动态平衡后的整体性、系统性安全。生命本无害、益之分,它们在自然生态系统中占据着不同的生态位,息息相关,环环相扣,时刻参与并共同守护着生态系统的健康与安全[1]。如果生物自身生命安全受到自然环境问题的威胁,本质上反映的是生态系统本身面临着严重失衡与挑战。大型公共卫生事件的爆发在敲响生命安全警钟的同时也再次告诫我们,单纯以人类自身利益为出发点的“生态”认知与手段显然无法解决人与自然生态系统长期失衡引发的矛盾,远有《关于除四害讲卫生的指示》中的灭四害运动[2],近有《野生动物保护法》修订呼声中的盲目“生态灭杀”[3],这些很可能进一步引发严重生态后果的做法均是对“生命”“生态”缺乏系统性、整体性考虑,缺乏运用生态学思维做出前瞻远视的具体表现。如何以基于自然的方法,科学、理性又不失人文关怀地指导人居生态环境的建设发展,倡导“真”生态、拒绝“假”生态,引导全社会树立正确的生态哲学观依然任重而道远[4]。

1 生态建设理念:生态智慧

生态学者认为“城市是一个以人为主体的生态系统,具有一般生态系统的基本特性,由人、动物、植物、微生物等生命要素与各种环境条件等非生命要素组成,要素间的相互作用构成有内在联系的统一整体,是由自然—经济—社会3个子系统构成的复合系统”[5]。其中自然生态系统对维持城市生态系统的稳定起着不可替代的作用,是实现人与自然和谐共生、可持续发展的关键,是为人类提供优质生态产品的重要载体,应是城市生态建设的主要抓手和重要途径[6]。

自1866年德国博物学家E. Haeckel首次提出ecology的定义,到日本三好学(Miyoshi Manabu)教授将其译为“生态学”并被逐步引入中国,作为“研究生物体与其周围环境相互关系”的现代科学门类,其地位不断提升。《现代汉语词典》中将“生态”定义为生物在一定的自然环境下生存及发展的状态。中国古人认为“生”既有生命之意,更有“生成变化”“生生不息、繁衍不已”之动态、过程的内涵,如《易经》“天地之大德曰生,生生之谓易”,《道德经》“道生一、一生二、二生三、三生万物”等;许慎在《说文解字》中认为“态”(態),意态也,从心从能。故而“生态”具有“生之态”之寓意,“态”既是“生命”的存在“状态”与发展的“态势”,更是一种积极的人生“态度”,强调追求主客共生、和谐美好的发展态势[7],并集中体现于生态“三观”——生命观、动态观和系统观[5]。因此,我们所期盼的健康、安全的城市生态系统正是人与自然在城市环境中保持和谐共生的美好状态,具备系统自我优化的自驱生命力,能保持相互促进、向好发展的积极态势[7-8]。

中国城市化快速发展始于20世纪80年代,但在促进经济发展、社会进步和生活改善的同时,自然生境被过度片段化、岛屿化和人工化,致使生物多样性下降、生态系统整体功能退化。人与自然矛盾日趋尖锐,引发众多生态环境问题乃至关乎人类生死存亡的健康安全问题[9-12]。为此中国相继开展了卫生城市、园林城市、森林城市、两型城市、低碳城市、绿色城市、生态宜居城市等各级各类评选[7],客观上从不同角度提升了城市中人类生命健康的安全系数。但我们不禁发问,当我们追逐“城市让(人类)生活更美好”并为自己伟大的城市化进程欢呼雀跃时,我们真正理解了生态的内涵吗?我们的城市真的是生态的吗?所有的生命真正安全了吗?尊重自然法则,坚持人与自然和谐共生、协调发展,是中国传统文化中的最高生态智慧[13]。基于全球生物多样性保护的需要,如果违背了生态哲学三观的“生态”保护、建设与发展,则无法真正实现国家生态文明战略“生态兴,则文明兴”之终极目标,坚持与传统生态智慧相契合的生物多样性保护与利用概念框架正逐渐成为政府与学界的共识。

2 生态建设误区:绿化中的数字游戏

生态学研究表明,自然生态系统精密复杂的自维持、自稳定调控机制并不会轻易失衡,其他生命完全可以与人类长期保持动态平衡,只有当人类过度干扰,粗暴改变生态系统结构引起剧烈失衡时,才会引起生态安全风险,直至影响人类的生命健康与安全。城市生态安全有赖于城市自然生态系统的健康,而生物多样性和生物栖息地的保护最为关键,其决定着生态系统服务功能的高低[14-16]。纵观目前许多只求绿化、美化却不理解生态真正内涵的城市生态建设及管理方法,往往导致生物多样性减少、生态系统稳定性和恢复力低下[17]。

2.1 物种选择误区

物种选择上的误区主要体现在“去本地化”“贵族化”及“大树化”。首先,有时为了追求速成效果,未能充分考虑生物本身的适宜生境,盲目移植大树、“珍、奇、特”或非地带性物种,这种物种拼凑形成的所谓生物多样性,仅为机械的数字满足,往往导致本土生物多样性衰退[1,18]。其次,不合理的外来物种引入,抑或大规模物种灭杀等过度干扰,骤然打破原有生态系统的平衡,势必造成生物多样性急剧下降或疾病肆虐。

2.2 群落构建误区

群落构建上的误区主要体现在“苗圃化”“程式化”。一方面为片面追求绿化速度与规模,盲目密植,形成种类单一、结构简单、生长不良、生物多样性低下、自然度不高、系统稳定性和抵抗力较差的生态系统[5];另一方面,将植物机械地依据“乔—灌—草”搭配模式进行物种的排列组合配置,这类看似“生态”的种植设计实际已沦为一种数学游戏。

因此城市生态建设中的绿化与美化并不等同于生态化,上述现象正是片面理解生态、违背生态哲学“三观”以及缺乏本土文化自信的具体表现。物种数量越多并不意味着生物多样性质量越高,这样的城市生态系统不仅不能发挥高效生态系统应有的服务功能,也无法依靠自身抵抗力和恢复力维持平衡,往往只能借助外力的持续投入,勉强维持或逐渐趋于衰退。在推动城市再自然化过程中,只有尊重本土自然生态,构建生态安全屏障,才能维护真正的生命安全。

3 生态建设途径:基于自然的上海解决方案实践

早在20世纪80年代,已有学者提倡生态文明建设,提出“所谓生态文明,就是人类既获利于自然,又还利于自然,在改造自然的同时又保护自然,人与自然之间保持着和谐统一的关系”[19]。2008年世界银行发布《生物多样性、气候变化和适应性》,提出基于自然的解决方案(Nature-based Solution, NbS),要求人们系统地理解人与自然和谐共生的关系,提倡依靠自然的力量应对生态风险。这是一种受自然启发、由自然支持并利用自然的动态解决方案,其核心与中国传统生态智慧所倡导的尊重自然、顺应自然、保护自然殊途同归。

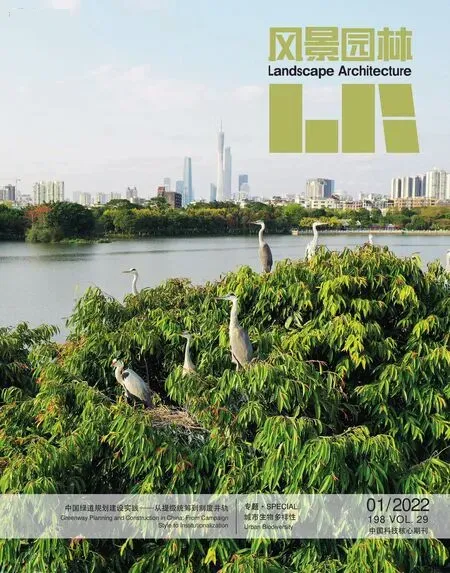

自“十一五”以来,上海作为引领全国且具国际影响力的特大型城市,始终将生态文明建设作为城市发展的主要目标,《上海市生态空间专项规划(2021—2035)》提出在2035年努力建成更可持续的韧性生态之城、保障城市生态安全、提升城市生态环境品质、维护生物多样性的功能空间。笔者于2000年开始在国内较早提出建设城市近自然森林的观点,并首次在上海浦东进行了探索实践,逐步形成了以构建“近自然型城市生命地标”为核心的基于自然的上海解决方案。“近自然型城市生命地标”是将生态哲学“三观”贯彻于规划设计、建管运维的全过程,以修复城市生态系统受损的结构、恢复其退化的功能为目标,以区域潜在自然生态系统为参照,遵循自然演替规律,应用接近自然、模拟自然的方法技术,营造由乡土植物构成的地带性植物群落与土著动物栖息地,打造环境友好、生物友善且具有区域自然风貌、富有勃勃生机的城市生态环境,提升生物多样性[7]。

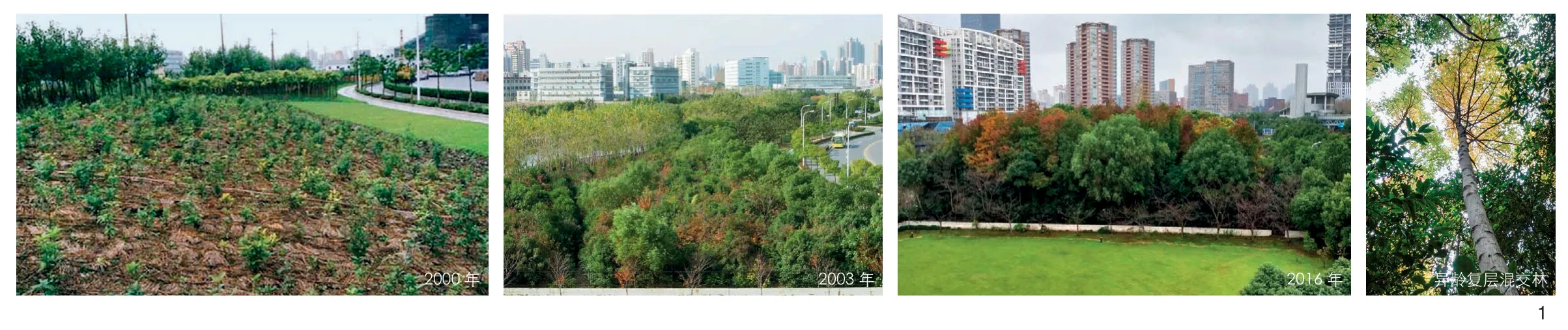

长期动态跟踪监测结果表明,选用根系发育良好的乡土植物幼苗(容器苗)使树态发育自然健全,成活率高。多种乡土植物的混植、后期野生植物的自然进入与土著动物的迁入大大提升了本土物种多样性,抵御生物风险的能力大大提升,人工管理成本下降显著。仅短短十余年时间内,试验场地形成了异龄复层常绿落叶阔叶混交林,基本达到恢复目标,生态系统结构及功能接近于周边自然植被[20],而自然条件下的上述恢复大约需30~50年乃至上百年[21]。之后,近自然生态建设理念持续在上海乃至全国各地开展(图1、2)。同时,在上海城市河流水系治理方面,笔者团队通过近自然城市生命地标的构建方法,对水生生态系统的结构和功能进行近自然型恢复。首先运用乡土水生生物立体绿化模式(“夏—冬”交替、“挺水—浮水—沉水”)构建水生植物群落;在逐渐恢复自生水生动物的同时,分阶段动态投放相应比例的其他乡土水生动植物,包括属于初级消费者的滤食性底栖动物和草食性鱼类,以及作为高级消费者的肉食鱼类,同时采用驳岸软化工法重塑增加水陆连通和生境异质性,通过完整的“草-鱼-鸟+人”城市水生生物链构建,实现对生物多样性与生物栖息地的重构,拥有足够饵食的水体自然成为城市顶级消费者鸟类觅食的理想场所(图3)。值得骄傲的是,与常规物理化学污染治理与修复工程相比,近自然生态恢复的优势不仅体现在治理效果的长效保持上,成本也大约仅为其5%[1]。生物多样性可为农业可持续发展提供必需的遗传资源、授粉、天敌和害虫调控、维系土壤结构、保育土壤肥力等生态系统服务功能,是评价农业生态质量的重要指标[22],上海近20年来高强度耕作及过量使用农用化学品,导致农田生态系统中生物多样性降低,生物链的断链造成病、虫、草害猖獗,有益生物减少,生态失衡现象严峻,农田生态系统受到严重威胁,面对上述受损耕地,近年来笔者团队基于生物链构建、生物栖息地恢复,采用近自然森林和近自然水体生态恢复技术进行农田边界、田坎、附近道路、河流、沟渠等非作物生境(如农田缓冲带)的近自然型城市生命地标恢复建设,有效提升了农田生物多样性和生境多样性,有助于形成稳定、健康、高效的农田生态系统。

1 上海市浦东新区“城市近自然森林”样板林The model “urban near natural forest” in Shanghai Pudong New Area

3 华东师范大学普陀校区丽娃河近自然生态恢复The near natural ecological restoration of Liwa River, Putuo Campus of East China Normal University

上海近自然型城市生命地标建设长达20余年的理论与实践填补和丰富了中国近自然型理念建设生态系统的盲区,提升了上海城市的生物多样性、城市韧性及文化自信[23],也保障了城市的生态安全。通过上海DG/TJ 08-2058—2017《生态公益林建设技术规程》的实施,近自然建设理念、技术与方法已广泛应用于上海绿地、林地、湿地及农田为组分的“三地一田”的城乡生态空间保护与建设中,近自然型城市生命地标的理论与实践为上海公园城市、森林城市、湿地城市的高质量建设提供了重要支撑,并在雄安新区“千年秀林”建设中发挥了关键作用。

4 结语

城市需要让人类生活得更美好,也需要为身边的动植物提供良好的栖息空间,只有身边不再寂静,生态环境才是安全的。保护生物多样性是生态安全的基础,也是地球生命共同体的血脉和根基,为此,一方面需要深入践行生态文明思想,敬畏生命和尊重自然,从人与自然同生共荣之生态智慧中不断汲取营养,通过不断健全环境司法体系、推动环境损害公益诉讼[24]、普及生态教育等途径,审慎反思人类的责任与使命,培育新时代“生态公民”;另一方面,从生命安全角度出发,在城市生态环境建设中,不断探索和丰富基于生态哲学三观“生命观、系统观、动态观”的生态实践,为实现人与自然生命共同体打造结构合理、功能高效、关系协调、可持续发展的近自然型城市生命地标,持续发挥保障城市生态安全的作用。

图片来源(Sources of Figures):

文中所有图片均由作者及其团队拍摄。