致密砂岩储层非均质成因研究

邹 敏,夏东领,夏冬冬,庞 雯

中国石化石油勘探开发研究院,北京 海淀 100083

引言

随着社会经济发展对油气资源需求的不断增长,中国石油勘探开发领域已经逐渐从常规高品位油气资源向低品位非常规油气资源延伸。低品位资源将是中国挖潜较为现实的战略接替资源,其中,致密油为国内勘探开发新热点,贾承造等运用资源丰度类比法初步预测中国致密油地质资源总量达(106.7~111.5)×108t[1-3],从而吹响了致密油发展的号角。

鄂尔多斯盆地西南部红河油田致密油资源潜力超过3×108t[4],但生产实践表明该区致密油总体上单井产量低、递减快,高产井局限分布,油井产能差异较大。研究认为,油井产能差异主要是由储层非均质发育引起。从微观看,储层非均质性发育包括储集空间的非均质发育以及渗流通道的非均质发育。一方面,储集空间的发育程度决定了油气局部富集丰度;另一方面,储层裂缝的发育程度也决定了沟通井筒和储集空间的高效通道发育程度。开展致密砂岩储层非均质性成因研究,明确高效储集空间及储层裂缝发育的成因,是研究油井高产主控因素、优选甜点区的基础。

近年来,针对陆相储层的非均质性研究取得了较大进步,提出了大量表征储层非均质性的方法,如地层系数变异程度指数、储层非连通厚度及储层非均质指数等方法[5-8],取得了较好的效果,但这些方法大都是对已有井资料的评价,可以为开发中后期评价不同井区储层非均质性提供指导,但难以用于致密储层非均质性成因研究。同时,在致密储层表征研究方面,目前的研究热点主要集中在微观孔隙结构认识、甜点区评价方法、储层复杂成岩作用机理以及可动流体特征等方面[9-13],而针对致密砂岩储层非均质成因与形成过程及在此基础上开展的储层非均质特征研究还比较少。这可能与致密储层本身要进行工程压裂有关,但工程压裂并不能解决所有问题,尤其在致密油丰度相对较低的区域,储层的非均质性对含油非均质性具有重要影响,对储层非均质成因的认识直接影响了地质甜点的优选方向。

本文从致密砂岩储层的形成过程入手,分别从沉积作用、成岩作用及构造改造作用等3 个方面,系统分析各种地质作用对储层非均质性的影响,深化致密砂岩储层非均质成因认识。

1 地质背景

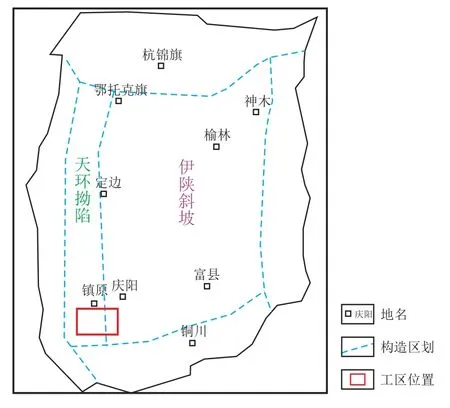

红河油田位于鄂尔多斯盆地西南部,构造区划属天环拗陷南部[14](图1)。三叠系延长组长8段为红河油田致密油主要发育层位。长8组沉积期间,红河油田主要发育辫状河三角洲下平原,以分流河道砂体沉积为主。该区砂岩厚度在9~20 m,储层孔隙度在5.00%~14.00%,平均为10.70%,空气渗透率一般小于1.00 mD,平均为0.40 mD,属典型的致密砂岩储层[15]。

图1 研究区位置Fig.1 Location of the study area

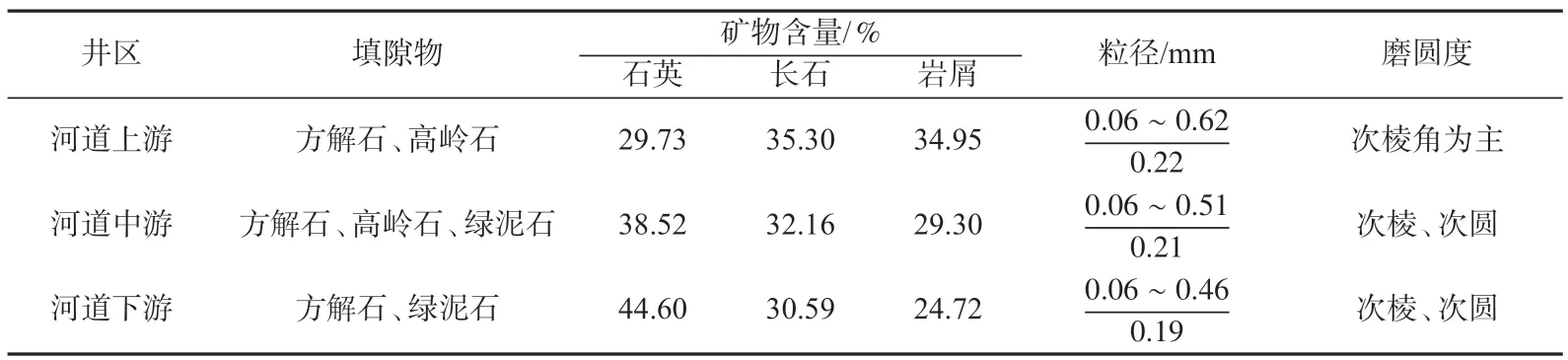

红河油田致密油开发主要集中在工区中部川口条带(图2)。区内基础资料丰富,先后钻探百余口水平井、大斜度井和探井。通过川口条带上下游共20 余口井的岩芯观察及500 余块岩石薄片、粒度分析可以看出,致密储层主要为细砂岩,其次为含中砂细砂岩和粉细砂岩,粒度中值在0.19~0.22,总体表现为细粒特征,向河道下游方向略微变细(表1)。岩石成分主要为长石岩屑砂岩及岩屑长石砂岩,碎屑成分中石英、长石、岩屑含量相差不大,其中,石英含量平均36.34%、长石含量平均31.43%、岩屑含量平均27.17%,向河道下游方向石英占比增高,岩屑含量降低。岩石中普遍发育云母,最高可达5.00%。镜下观察表明,长石以钾长石、钠长石为主,普遍伴随不同程度的溶蚀和高岭土化,镜下可见高岭石大量发育。岩屑以变质岩为主,火成岩其次,沉积岩含量较少,其中,变质岩岩屑主要为千枚岩,火成岩岩屑以喷出岩为主。磨圆以次棱角状—次圆状为主,向下游磨圆变好。

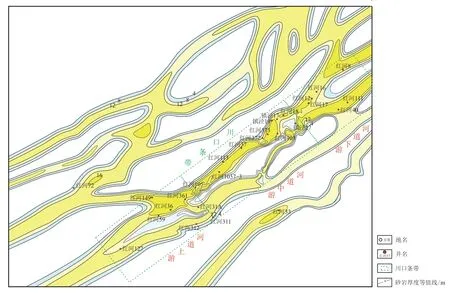

表1 红河油田川口条带延长组长8 段顺河道方向岩石学变化特征统计表Tab.1 Statisticas of variation of petrographic characteristics of Chang 8 in Chuankou Strip,Honghe Oilfield along river channel direction

图2 红河油田川口条带长8 砂岩厚度图Fig.2 Thickness of Chang 8 sandstone in Chuankou Strip,Honghe Oilfield

2 致密砂岩储层非均质成因

致密储层形成之初,沉积作用不仅在宏观上控制了沉积相带的平面展布及不同沉积单元在剖面上的叠置样式,也在微观上控制了岩石碎屑在平面上的变化规律及在不同沉积单元的含量、分布特征。对致密砂岩储层而言,储层由初始未固结松散状态到目前固结致密经历了压实、胶结以及溶解等各种成岩作用,不同的成岩作用在储层成岩并致密化过程中发挥了不同的作用,是形成致密砂岩储层非均质性的主要原因。在致密储层形成的中后期,区域的构造作用在致密储层中进一步形成了各种尺度的裂缝,从而使致密储层的非均质性更加复杂。因此,从致密储层非均质形成过程来看,总体可分为沉积作用、成岩作用和构造改造作用3 大类。

2.1 沉积作用

对于陆相地层,沉积作用非均质性主要包括宏观和微观两个层面:宏观上,砂体平面展布的差异性以及垂向上砂体叠置样式的变异性;微观上,碎屑粒度、成分、结构在纵横向上的变化情况。前者的研究重点是沉积相类型与砂体展布规律预测,后者主要研究微观上变化对成岩作用的影响,这两方面已开展了大量研究,取得了丰富的地质成果[16-17]。本文主要讨论纵向上砂体不同叠置样式及碎屑粒度、成分在平面上的变化对致密砂岩储层非均质形成的影响。

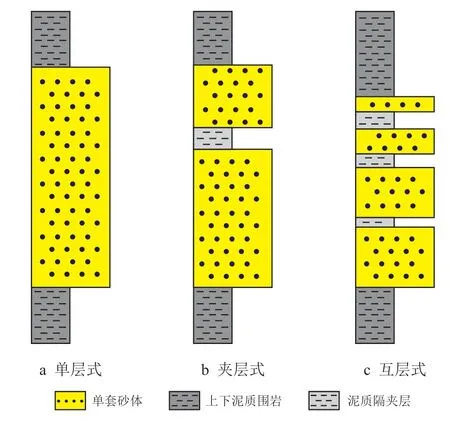

砂体叠置样式主要是指不同厚度的砂泥岩互相叠置形成的不同形式,其最显著的特征是在纵向上由于砂岩、泥岩厚度的变化形成了不同的样式结构。研究中为了分析红河油田川口条带长8厚层致密砂岩储层不同叠置样式,引入了单套砂体的概念,定义为在沉积格架内被大套泥岩或有效泥岩隔夹层包围分割的砂体。其中,大套泥岩是指厚度大于3.0 m 的泥岩;有效泥岩隔夹层是指单层厚度大于0.5 m 的泥岩。确定0.5 m 为有效泥岩隔夹层界限主要有两方面的依据,一是厚度大于0.5 m 的泥岩隔夹层对储层物性有重要的影响,二是0.5 m 以上的泥岩便于在常规测井曲线上识别,可以利用大量的钻井资料进行工业应用。

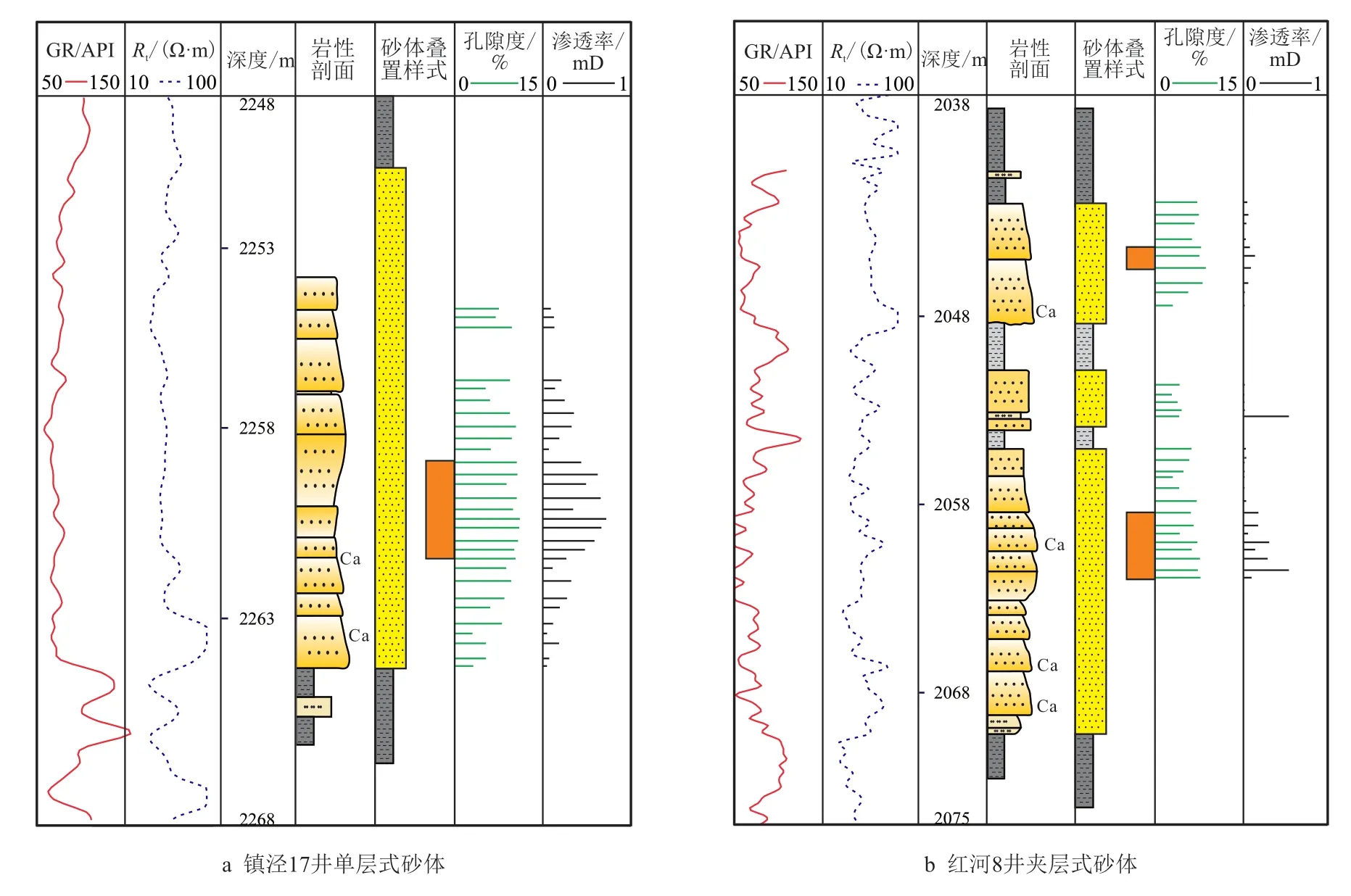

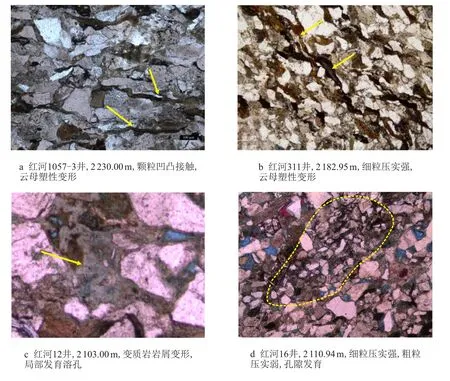

根据单套砂体与有效泥岩隔夹层叠置情况,将致密砂岩储层划分为单层式、夹层式和互层式3 类砂体叠置样式(图3)。单层式即单套砂体上下被厚层泥岩包围,砂体内部无有效泥岩隔夹层;夹层式是发育1~2 层有效泥岩隔夹层的砂体;互层式是较薄的单套砂体夹3 层或3 层以上的有效泥岩隔夹层。研究表明,红河油田川口条带长8段致密砂岩的沉积格架类型主要为单层式,其次为夹层式,互层式发育较少。单层式主要分布在河道中部,但河道边部也常发育厚度较小的单层式结构;夹层式主要分布在河道中下游;互层式主要分布在河道边部,且河道下游更加发育。

图3 3 类砂体叠置样式模式图Fig.3 Three patterns of sandbody sedimentary structures

砂体叠置样式的差异是致密储层非均质成因的基础。单层式砂体储层物性普遍较好,孔隙度在9.00%以上,最高达14.00%,渗透率在0.30 mD以上,局部高达0.60 mD(图4);夹层式物性中等,储层孔隙度主要在7.00%~10.00%,渗透率主要在0.10~0.30 mD;互层式物性最差,孔隙度多小于8.00%,渗透率多小于0.10 mD。

图4 典型井砂体叠置样式与物性关系图Fig.4 Relationship between different sedimentary structures and reservoir quality

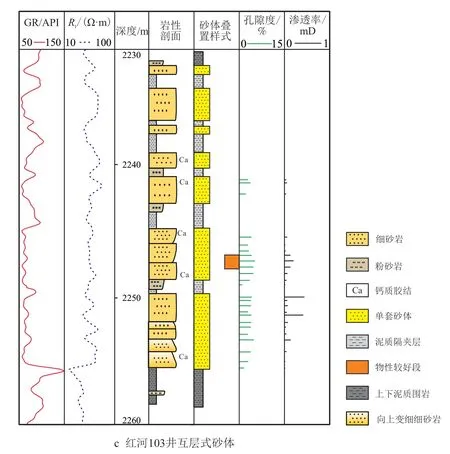

对于具有不同叠置样式的储层,单套砂体物性相对较好段的平均渗透率与单套砂体的厚度呈现一定的正相关关系,即随着单套砂体厚度的增大,物性相对较好段的平均渗透率也明显增大。图4 中,镇泾17 井属单层式,单套砂体厚度约15.2 m,物性相对较好段平均渗透率为0.52 mD;红河8 井属夹层式,有3 层单套砂体,其中,下部单套砂体厚度约16.0 m,物性相对较好段平均渗透率为0.30 mD,上部单套砂体厚度约6.5 m,物性相对较好段平均渗透率为0.07 mD,中部单套砂体厚度约3.5 m,渗透率极低;红河103 井属互层式,单套砂体较多,大部分渗透率极低,仅在中下部一套厚4.5 m 的单套砂体中,识别出渗透率相对较大,平均渗透率为0.12 mD。进一步研究发现,这种相关性主要在单套砂体厚度小于15.0 m 比较明显(图5),可能与砂体本身的岩石学特征与压实成岩作用相互作用有关。

图5 单套砂体厚度与物性较好段平均渗透率的关系Fig.5 Relationship between the thickness of a single sand body and the average permeability of a section with better reservoir quality

沉积碎屑颗粒大小和组分在平面上也是规律变化的。顺川口河道向北东方向,碎屑颗粒粒度总体变化不大,向下游方向略微变细的同时,粒径分布更加集中,上游粒径主要在0.06~0.62 mm,至下游粒径主要在0.06~0.46 mm,反映了分选越来越好(表1)。碎屑颗粒成分成熟度明显变好,石英占比从29.73%上升至44.60%,同时,岩屑和长石不同程度减少。川口河道上游红河36 井区碎屑颗粒以塑性的、棱角状的岩屑和长石为主,至下游红河12 井区刚性石英含量增加到44.60%,并且颗粒磨圆度明显变好。沿川口河道带,碎屑颗粒成分的大幅变化直接导致了不同井区具有不同的泥质胶结特征。

2.2 成岩作用

延长组长8段致密砂岩储层主要经历了区域强压实作用、钙质与泥质胶结作用以及晚期的溶解作用,其中,区域强压实作用是导致储层致密的主要原因,形成了储层非均质性,钙质与泥质胶结使储层非均质性进一步加大,而晚期的溶解作用强化了前期形成的储层非均质性。不同的成岩作用形成的条件不同,发育的空间位置有差异,是导致致密砂岩储层非均质性的主要因素。

2.2.1 压实作用

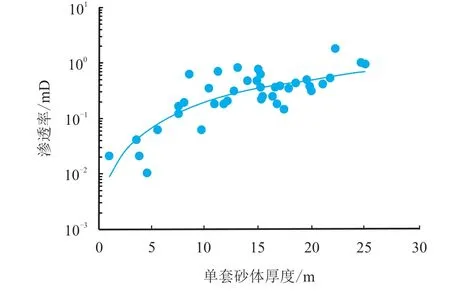

压实作用的强弱主要受控于区域埋藏史,压实作用对致密储层非均质性的影响与碎屑矿物的成分和砂体叠置样式有关。研究表明,延长组长8段沉积后盆地基地快速下陷,由于此时沉积的砂体尚未固结成岩,受压后发生剧烈的减孔隙作用,形成了长8段砂岩普遍致密化的背景[16-18]。整体的致密化不仅与区域的埋藏史有关,也与本区砂体的矿物岩石学特征有关系。长8段储层塑性矿物含量较高是导致储层快速减孔的内在原因。前已述及,位于红河油田中部的川口条带长8段长石、岩屑合计含量达55.0%~70.0%,长石普遍发生高岭石化,岩屑以抗压性较弱的变质岩岩屑为主,且云母含量较高。镜下观察表明,云母、变质岩岩屑等塑性颗粒受压弯曲、变形,呈假杂基状发育在刚性颗粒间(图6a,图6b,图6c),细粒碎屑颗粒定向排列,颗粒间接触紧密程度明显强于粗粒碎屑(图6d)。

图6 典型压实作用Fig.6 Typical compaction

压实作用导致厚砂体不同部位的塑性矿物变形程度有差异,形成了致密储层在垂向上的非均质性。在整体致密化的背景下,通过仔细对比发现,塑性矿物在单套厚度较大的砂体顶底部与中部的变形程度存在差异,塑性矿物在单套砂体顶底部变形强烈,而在砂体中部变形相对较弱。这可能是因为厚砂体作为一套强干应力砂层,当受到垂向上的压实作用时,砂体的边部易于发生形变,位于砂体顶底部的塑性矿物首先吸收垂向应力的作用而发生塑性变形,随着压实作用的进一步进行,顶底部塑性矿物不足以吸收垂向应力时,砂体中部塑性矿物开始变形,从而表现出厚砂体顶底部塑性矿物变形强、中部变形弱的特征。在单套砂体中部形成了一段物性相对较好的层段,该层段在孔隙度方面与单层砂体上下部差异不大,但渗透率明显偏高(图4)。

2.2.2 胶结作用

红河油田长8段砂岩储层的胶结作用类型包括方解石胶结、泥质胶结及石英次生加大,对储层影响较大的主要为方解石胶结作用与泥质胶结作用。

(1)方解石胶结作用

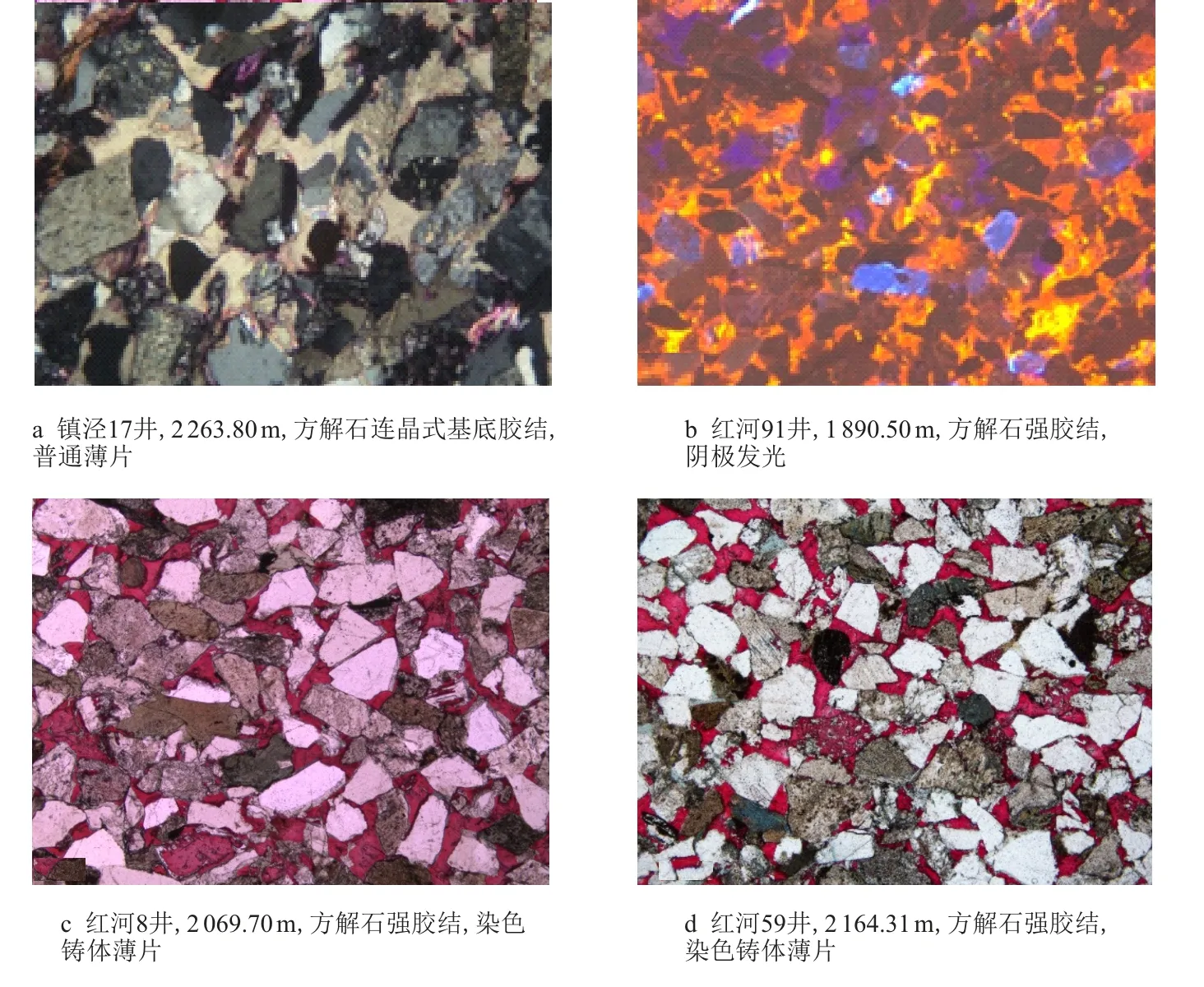

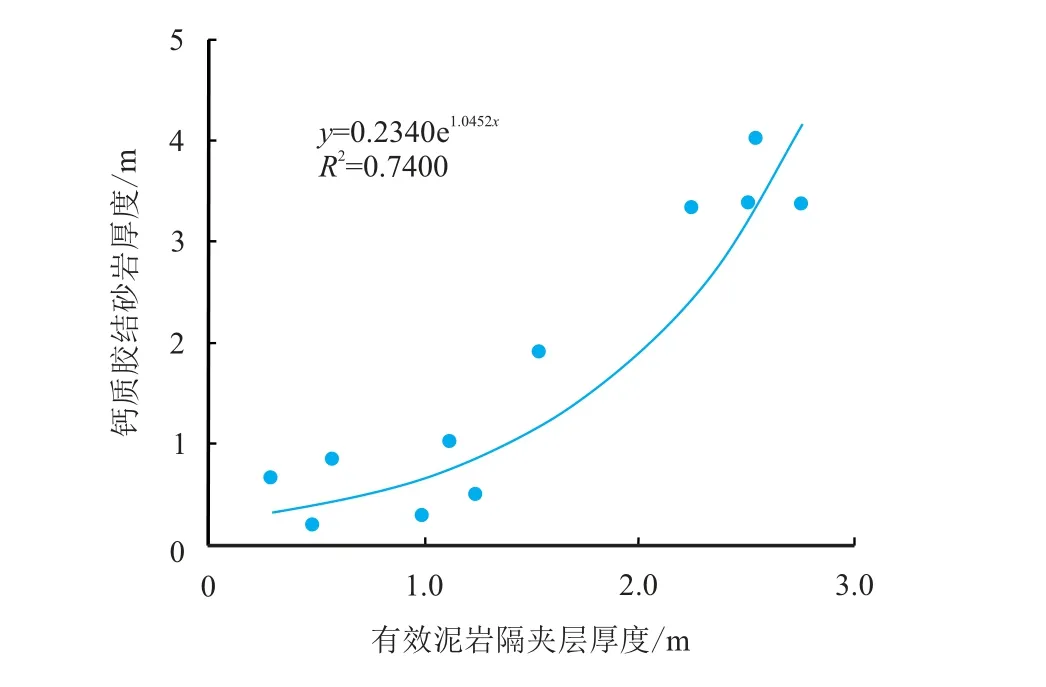

方解石胶结是陆相地层中常见的成岩作用之一,形成了单套砂体顶底部的局部致密,是致密砂岩储层中“钙尖”形成的主要原因[19],也是致密砂岩储层垂向非均质性的重要成因。红河油田长8段砂岩储层发育早期铁方解石和晚期方解石,并且以早期铁方解石胶结为主。早期铁方解石晶粒粗大、光洁,呈团块状连晶充填于孔隙空间,使碎屑颗粒呈点接触状,阴极发光下显示为橘红色(图7a,图7b)。早期方解石胶结的物质来源主要为临近泥岩隔夹层。取样分析表明,相邻的“钙尖”砂岩与泥岩隔夹层具有相似的碳氧同位素特征,结合方解石的镜下特征分析发现,来自泥岩隔夹层中的压实排水为相邻砂体中方解石胶结提供了物质基础[20-21]。通过岩性观察及测井识别表明,此类方解石胶结主要发育在单套砂体的顶底部(图7c,图7d),进一步统计发育钙质胶结砂岩厚度与相邻有效泥岩隔夹层的厚度的关系如图8 所示,可以看出,二者具有良好的相关性,随着有效泥岩隔夹层厚度的增加,“钙尖”砂岩厚度快速增大,最厚可达4 m,即与有效泥岩隔夹层相邻的砂体更容易发生早期方解石胶结。

图7 典型方解石胶结薄片Fig.7 Typical slice of calcite cemented

图8 有效泥岩隔夹层厚度与钙质胶结砂岩厚度相关图Fig.8 Correlation between the thickness of effective mudstone interlayer and the thickness of calcareous consolidated sandstone

(2)泥质胶结作用

长8段致密储层泥质胶结以高岭石和绿泥石胶结为主,伊利石和伊/蒙混层发育较少。高岭石和绿泥石胶结发育条件不同,在平面上分布区域有差异,从而对储层非均质形成了不同的贡献。

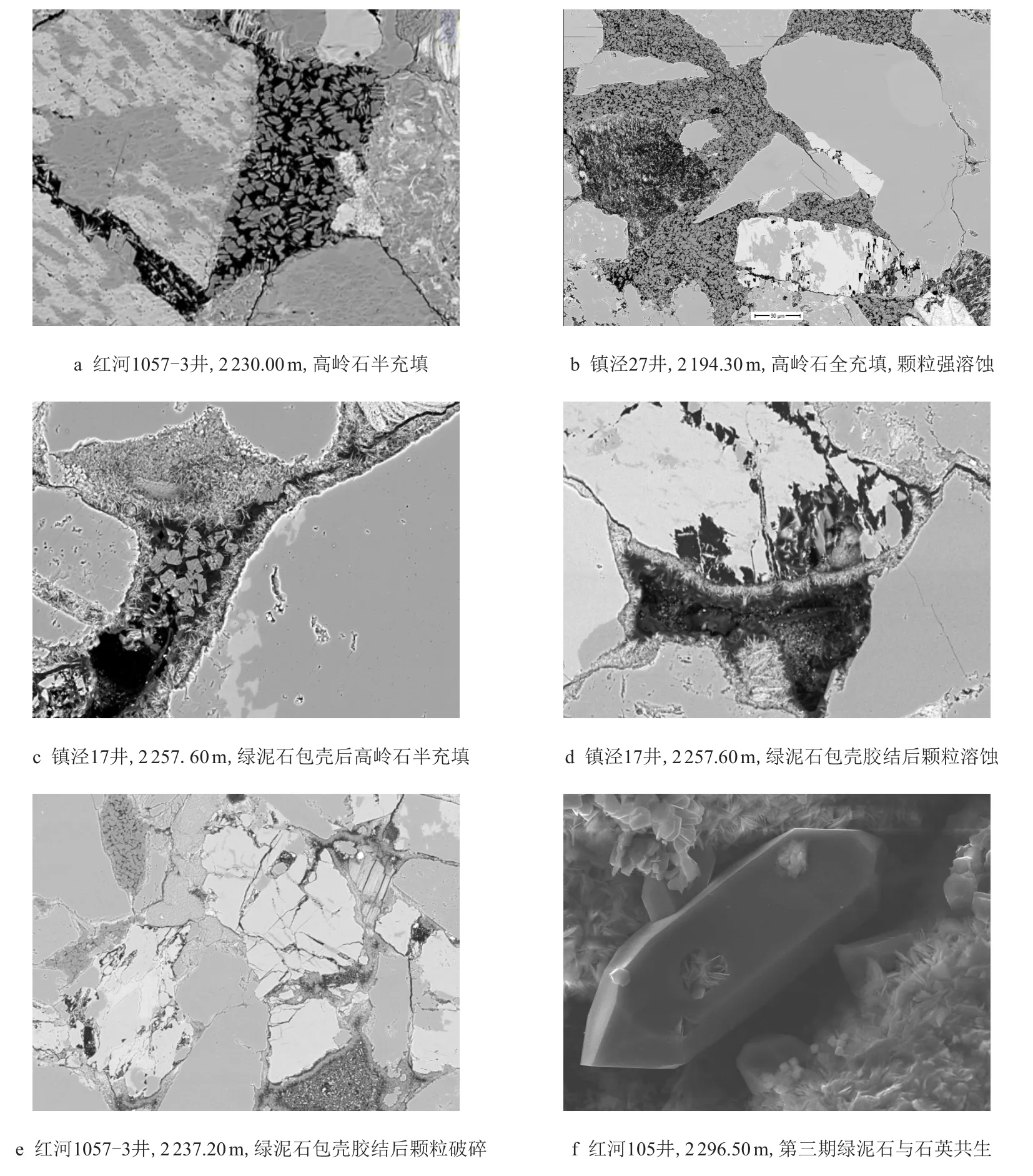

高岭石胶结主要发育在河道上游。研究区发育两期高岭石胶结,以晚期胶结为主。早期高岭石胶结主要表现为长石颗粒表面的高岭土化。部分蚀变的长石在镜下主要表现为长石节理不清、表面雾化污浊等(图6c)。晚期高岭石呈典型蠕虫状充填于孔隙中,自形程度较高(图9a,图9b,图9c)。高岭石发育对储层孔隙度影响不大,但对孔隙结构破坏较大,渗透率明显降低[22]。自生高岭石的发育一方面与长石溶解提供了Al 和Si 离子有关,另一方面与塑性矿物被压实形成后形成的相对闭塞储集空间有关,富含Al 和Si 离子的流体在储层中不易流出,进而沉淀形成自形高岭石。高岭石胶结在全区均有发育,但最发育的是川口条带上游,这与靠近上游长石和塑性岩屑占比高有关。

图9 典型高岭石和绿泥石胶结Fig.9 Typical kaolinite and chlorite cementation

绿泥石胶结主要发育在河道下游。研究区发育了3 期绿泥石胶结,以第二期绿泥石胶结为主。早期绿泥石呈薄膜状包裹颗粒,与分流河道入湖形成的铁离子絮凝作用有关。第二期绿泥石呈叶片状,孔隙衬边式,垂直于颗粒向孔隙生长,生长厚度一般在5~10µm,最高达13µm(图9d,图9e)。第二期绿泥石可抑制后期石英次生加大,增强储层抗压性[23]。第二期绿泥石是孔隙水沉淀与压实后保留较大储集空间共同作用的结果。前已述及压实作用和方解石胶结对储层中部储集空间具有一定保护作用,从绿泥石在垂向上发育位置看与前两者分析结论较为吻合,即主要发育在单套砂体中部。同时,随着在河道向下游方向塑性成分降低,沉积碎屑的成分成熟度及结构成熟度均不同程度增强,单套砂体的抗压性逐渐增强,储集空间更发育,也为河道下游绿泥石胶结的大量发育奠定基础。第三期绿泥石主要呈玫瑰花状分布于较大孔隙,常与自形石英伴生(图9f)。

需要指出的是,高岭石、绿泥石胶结并不是完全割裂的,在同一镜下薄片中,也可见到二者共生(图9c),但其发育程度与其自生形成条件的选择性和碎屑颗粒在平面上的变化密切相关。

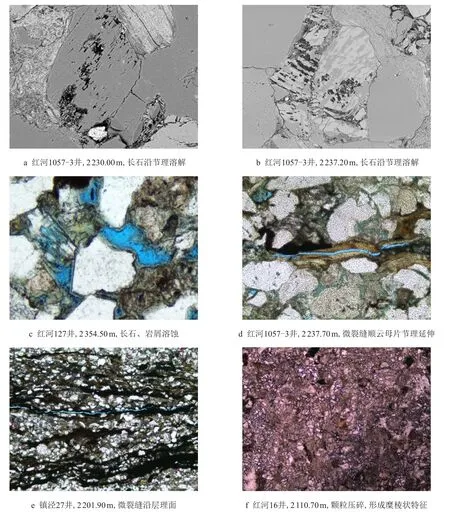

2.2.3 溶解作用

长8段致密储层存在两期溶解,溶解碎屑主要为长石和岩屑,尤其以长石沿节理溶蚀最为明显(图10a,图10b)。两期溶蚀以晚期溶蚀对储层非均质影响最大。早期溶蚀发生在碎屑沉积后的大气淋虑阶段,形成了一定的储集空间,但由于后期强烈压实,这些孔隙难以保存,从而表现为长石或岩屑颗粒之间的凹凸接触。晚期溶蚀发生在成岩后期,与烃源岩成熟产生的大量酸性流体有关[22]。镜下观察表明,该期溶解作用与粒度明显相关,粒度越细,溶蚀作用越弱;绿泥石发育的砂岩溶解作用更强。这可能与酸性流体在致密储层中流动的选择性有关,当酸性流体运移进入致密储层时,主要在渗虑能力强的储层中流动,在连通能力弱的储层中流动性相对较差,对矿物的溶蚀改造作用也相对较弱。其结果是,在细粒储层、钙质胶结储层或者高岭石胶结储层,由于流体渗虑能力弱,溶蚀不发育;在粒度相对较粗、钙质胶结弱和绿泥石胶结储层由于流体渗虑能力强,溶蚀更发育,从而进一步增强了已经形成的储层非均质性(图9d,图10c)。

图10 典型溶解和微裂缝作用Fig.10 Typical dissolution and microfracture action

2.3 构造改造作用

构造改造作用主要是指致密储层中普遍发育的多尺度裂缝的作用。裂缝的主要作用是形成高导流通道,使储层非均质性更加复杂,进而可在局部调整油气的分布。裂缝的形成与分布除了受区域地应力场作用外,砂体的的纵横向展布也对裂缝的发育有较强的影响,尤其当研究目标相对较小、地应力场变化不大时,由于地质体受到的地应力作用相似,此时砂体的空间分布对裂缝的发育特征影响更明显。

红河油田与鄂尔多斯盆地盆缘距离较近,水平地应力差值大,达到7~9 MPa。在平面上,裂缝发育主要受区域大断裂控制,沿大断裂两侧裂缝密度呈指数递减,从而形成构造改造作用在平面上的非均质性。剖面上,裂缝主要发育在砂岩层内,裂缝的发育程度受砂层厚度的控制,裂缝密度与砂层厚度呈负相关关系[24-26],即厚度越大,裂缝密度越小,反之亦然。前已述及,不同厚度的岩层互相叠置即形成了砂体叠置样式。因此,在分析某一目标点裂缝在垂向发育规律时,可近似认为砂体的叠置样式控制了裂缝在纵向上的发育分布特征。

当单套砂体厚度小于3.0 m 时,岩芯上能观察到较为明显的裂缝,当砂体厚度大于3.0 m 时,岩芯观察到的裂缝较少,相应镜下观察到的微裂缝也较少。观察到的微裂缝主要沿应力薄弱面,如云母的节理面及纹层面等(图10d,图10e),偶见碎屑颗粒完全压碎的情况(图10f)。宏观上,在夹层式及互层式沉积构造中,一般会发育厚度规模较小的单套砂体,在其基质储层渗透率普遍小于0.10 mD 的背景下,仍然存在渗透率在0.30 mD 左右的点(图4b,图4c),该样品点孔隙度与上下砂体无差异,但渗透率异常高,分析认为存在微裂缝的影响。

3 结论

(1)通过对红河油田川口条带延长组长8段储层非均质成因研究,发现致密砂岩储层非均质的形成具有阶段性,主要可分为沉积阶段、成岩阶段和裂缝改造阶段。

(2)成岩作用是致密砂岩非均质形成的最重要因素。压实作用与钙质胶结形成了砂体顶底物性差、中部物性好的特征,后期溶蚀作用强化了这种现象;高岭石、绿泥石胶结主要形成于河道上下游,从而在平面上影响了储层非均质性。

(3)通过定义单套砂体,划分3 类砂体叠置样式,明确不同类型砂体叠置样式的沉积—成岩—裂缝改造对非均质性的影响。单层式叠置样式受压实和钙质胶结影响小,储层物性相对较好,但微裂缝发育较弱;互层式受钙质胶结和压实作用影响较大,储层物性差,但微裂缝发育,夹层式中等。