重檐歇山顶叠加暗廊转经道形制的河湟地区藏传佛教殿堂研究

李江 杨菁 刘源 李宁

(1.北京工业大学 北京市历史建筑保护工程技术研究中心,北京 100124;2.北京工业大学 城市建设学部 北京 100124;3.天津大学 建筑学院,天津 300072)

一 研究背景

河湟地区位于黄河上游及其支流湟水河、大通河、隆务河等流经的青海东部和甘肃西南部。其南北两侧夹持在西倾山(秦岭山脉)与达坂山(祁连山脉)的山岭之间,分布有众多不同海拔高度的山原、谷地,自古便是丝绸之路、唐蕃古道、茶马古道的咽喉(图1)。作为青藏高原和黄土高原在地理与文化上的关键过渡地带,河湟地区自唐代起,藏文化持续传入,并不断发展壮大。河湟地区内的青海黄南、海南、海北等地,西宁湟中,以及甘肃永登、天祝等地均是甘青地区藏族、土族、蒙古族等信仰藏传佛教民族的集中聚居地,造就了如瞿昙寺、塔尔寺、隆务寺、妙因寺等大量汉藏结合式的藏传佛教建筑精品。

图1 河湟地区地形图

以往研究中,从汉、藏建筑文化圈的交汇影响角度对河湟地区汉藏结合式建筑已经进行了初步梳理与分析。孙大章《中国古代建筑史(清代建筑卷)》论述了湟中塔尔寺明代所建佛殿完全采用木构架坡顶形式,而清代建筑除了长寿佛殿(即祈寿佛殿)以外,其他佛殿、经堂在土木、砖木混合结构、密肋平顶基础上大量糅杂汉族、回族的建筑风格,色彩、装饰多集中于木构部分[1]。陈耀东《中国藏族建筑》叙述了河湟地区寺院建筑的内容、布局甚至形制等与西藏地区的寺院相同,但在重要建筑的藏式平顶上,一般加建汉式坡顶,且大量使用砖瓦,屋檐出檐较大,斗拱纤细繁复。同时,对瞿昙寺、塔尔寺和隆务寺进行了详细的个案介绍,并指出塔尔寺的经堂前面都有庭院和围廊,这种做法西藏地区少有[2]。柏景、杨昌鸣《甘青川滇藏区传统地域建筑文化的多元性》关注到了河湟地区众多藏传佛教建筑采用汉藏结合式风格,雕饰大量使用穆斯林砖雕和回族、汉族相结合的工艺做法[3]。宿白《藏传佛教寺院考古》则注意到了河湟地区自后弘期出现的不同于西藏腹地的重檐歇山顶与转经道结合的佛殿类型,同时指出它们与甘肃肃南的马蹄寺、内蒙古额济纳的黑水城等地存在着一定的联系[4]。

二 暗廊转经道溯源

河湟地区的藏传佛教建筑具有“右旋”仪轨空间,承担着信众朝圣的宗教功能,现存的瞿昙寺宝光殿、塔尔寺弥勒佛殿和释迦佛殿、妙因寺万岁殿、红城感恩寺大殿、连城显教寺大殿等建筑均采用了此类仪轨空间(图2)。

图2 河湟地区佛殿建筑平面

这些佛殿具有两个共同特点:第一,平面多呈方形或近方形。河湟地区佛殿建筑平面多数较为方正,如瞿昙寺瞿昙殿、妙因寺万岁殿、德尔金堂、显教寺大殿、塔尔寺弥勒佛殿等建筑平面面阔、进深尺寸十分接近,其他佛殿建筑也普遍采用近方形平面。这种呈方形或近方形平面的佛殿建筑,与藏传佛教中曼荼罗式平面的布局方式有关,建筑通过方形平面,使信众在礼佛过程中体验到较强的向心性。第二,佛堂外围具有转经道。右旋仪轨传统在其中均占有重要地位,转经道一直伴随在佛殿周围。其中瞿昙寺瞿昙殿、妙因寺万岁殿、塔尔寺祈寿佛殿等,将西藏地区吐蕃时期所形成的暗廊转经道与宋金时期中原地区所发展出的重檐歇山顶相互叠加组合,产生了一种独特的佛殿建筑,在结构形制、营造做法、装饰艺术等体现出汉、藏传统建筑相互嫁接、彼此借鉴的鲜明特色,是河湟地区汉藏结合式建筑的典型代表。

暗廊转经道在西藏地区具有悠久历史,同时也是佛殿建筑的重要组成部分(图3)。吐蕃时期,松赞干布为文成公主进藏而兴建的小昭寺(约741 年),是现存最早采用暗廊式转经道的建筑实例,《玛尼宝训》中提及“文成公主所建之小昭寺形如狮子之上颚骨”,即是形容其面阔约6 米的佛堂外围环绕宽约1 米的暗廊转经道。赤松德赞(755—797 年在位)时期修建的桑耶寺,索南坚赞在 《西藏王统记》 中叙述了桑耶寺的乌策大殿:“复次又修建正殿中层……转经绕廊外向有八大灵塔……正殿上层主尊为毗卢遮那……又建中层转经绕道。”[5]说明其采用了层层叠加的暗廊转经道。西藏早期的佛殿建筑,如大昭寺、桑耶寺等,其原型均来源于南亚次大陆,作为佛殿重要组成部分的暗廊转经道同样来源于此。巴基斯坦斯瓦特河谷犍陀罗时期(约1—5 世纪)的佛殿遗址,就已出现暗廊转经道的设置(图4)。吐蕃时期的佛殿建筑除小昭寺、桑耶寺外,赤松德赞时期修建的乃东玉意拉康,以及赤祖德赞(815—838 年在位)时期修建的拉萨旧木鹿寺藏巴堂等,都采用了在方形平面、面积较小的殿堂外环绕暗廊转经道的佛殿布置方式。

图3 西藏地区暗廊转经道发展沿革(在宿白《西藏寺庙建筑分期试论》基础上进行绘制)

图4 巴基斯坦斯瓦特河谷佛殿遗址[6]

后弘期开始的10 世纪末至13 世纪中叶,西藏各教派林立,互不统属。这一时期出现了十字形、长方形等较大规模的佛殿,其外围仍然有一条供朝佛者使用的转经道。如札达托林寺迦莎殿“内圈布置五座殿堂,呈十字形……周围环绕3.7 米回廊,系转经朝拜道”[7]。曲水的聂塘寺度母堂则是由三间殿堂并置而成的大型佛殿,转经道宽约2 米。同时,扎囊的扎塘寺大殿、琼结的建叶寺大殿采用了内部置四根柱子的平面布局,佛堂面积较吐蕃时期的小昭寺、玉意拉康有所扩大,外围的转经道也相应加长。

13 世纪中叶至15 世纪初格鲁派成立前,在中央统一管理下,西藏地区由萨迦政权、帕竹政权等较强大的僧俗集团进行统领。这一时期佛殿高大,平面横向发展,形成了一个横向的大殿堂,或分隔成若干单间的佛堂,佛殿外围两侧及后部有暗廊转经道。如日喀则的那塘寺觉冈大殿的佛殿是面阔七间、进深三间的大殿堂。夏鲁寺大殿的佛殿共六间,正中两间佛堂皆面阔、进深各三间。乃东昌珠寺大殿的佛殿由内部不相通的四个佛堂组成。

15 世纪初格鲁派兴起,其势力逐渐发展壮大,使得寺院数量大增,大面积殿堂不断出现。如江孜的白居寺措钦大殿、拉萨的哲蚌寺措钦大殿,大面积经堂后部均设置有面阔五间、进深三间的高大佛殿,其外围保留有暗廊转经道。但自16 世纪以后,出于缓解大量信徒的礼拜压力和安全需要,环绕佛堂的内部暗廊转经道被逐步废除或被改造,如哲蚌寺措钦大殿后部佛堂,在颇罗鼐(1728—1747 年总理西藏事务)时期进行了扩建,东侧的转经道则被弥旺拉康所取代。

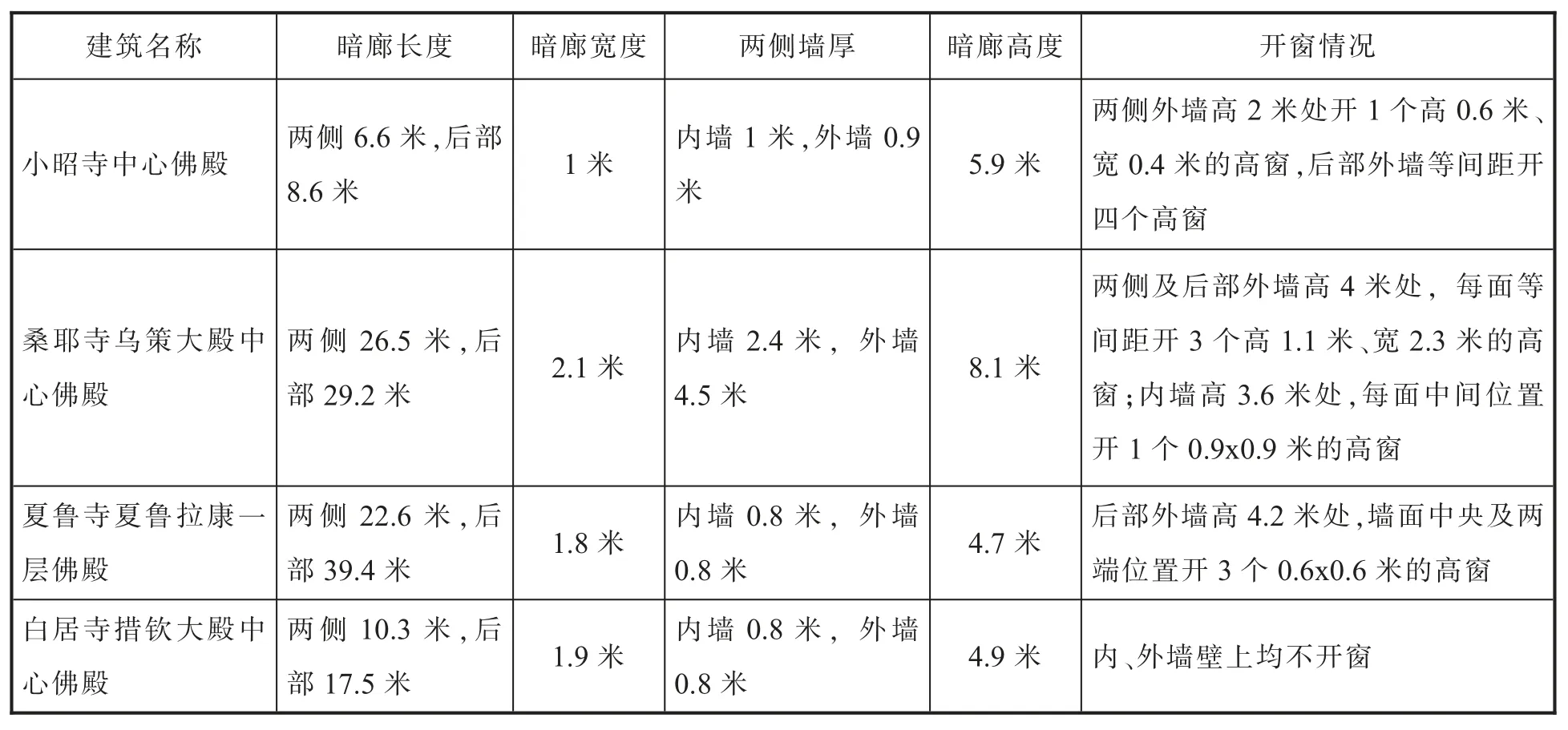

夹在佛殿外围两道厚墙之间的暗廊转经道,宽度通常较小,最小者仅容一人通过;高度较大,一般可达5—8 米。两侧墙壁遍施壁画,外墙壁或为实体、或间隔一段距离开高窗,营造出神秘、威压的空间氛围。转经道上部使用水平搁置的巨大方椽支撑上部楼面或屋顶(表1、图5)。

图5 暗廊转经道构成示意图

表1 西藏部分暗廊转经道数据表

三 河湟佛殿特殊形制

河湟地区作为青藏高原和黄土高原在地理与文化上的过渡地带,自唐代起持续传入藏文化。元代以降,由于统治者的推崇与支持,藏传佛教在河湟地区不断发展壮大。在汉、藏文化的碰撞与融合过程中,藏传佛教的“右旋”仪轨空间与汉式重檐屋顶等级制度相结合,使河湟地区自15 世纪初出现了一种独特的藏传佛教殿堂建筑类型,即暗廊外绕转经道与重檐歇山顶相互组合,其形制可追溯到西藏日喀则14 世纪中期重建的夏鲁寺大殿(约1333 年)。夏鲁寺大殿门楼三层处的佛殿“布顿堂” 周围环绕转经道,并在前侧及南、北两侧覆盖重檐歇山屋顶,这种在“右旋”仪轨空间的佛殿建筑基础上,加入重檐坡屋顶形成的汉藏结合式做法,增强了藏传佛教佛殿建筑的标识性和象征性,突出了该佛殿在整座寺院中的崇高地位(图6)。

图6 夏鲁寺大殿“布顿堂”及其平面图(徐宗威《西藏传统建筑导则》)

夏鲁寺大殿三层的“布顿堂”是现存最早采用重檐歇山顶的藏传佛教殿堂建筑。徐宗威、王其亨等学者都认定夏鲁寺大殿为汉藏结合式建筑的典型代表,其重檐屋顶受到了中原地区的显著影响[8-9]。建于北宋天圣年间(1023—1032)的太原晋祠圣母殿是较早采用重檐歇山顶的实例(图7),重檐歇山顶也成了晋祠圣母殿立面形象的标志性特征。宋代绘画如张择端《金明池夺标图》、李嵩《焚香祝圣图》都绘有重檐歇山顶建筑(图8)。此外,敦煌石窟中与北宋时期相近的西夏榆林窟壁画,也保存有众多的重檐歇山顶形象(图9)。自宋以后,重檐屋顶的使用愈加普遍。

图7 晋祠圣母殿的重檐歇山顶

图8 《焚香祝圣图》中的重檐歇山顶

图9 榆林窟第3 窟南壁壁画中的重檐歇山顶[10]

继夏鲁寺之后,重檐歇山顶逐渐获得了藏传佛教建筑的认同感,自明代起流行于河湟地区。在“布顿堂”汉藏元素相互结合的基础上,河湟地区进一步形成了在暗廊转经道上四面均叠加有重檐歇山顶的佛殿类型(图10),实例如瞿昙寺瞿昙殿、妙因寺万岁殿、塔尔寺祈寿佛殿等。同时,重檐歇山顶与暗廊转经道的做法呈现出鲜明的地域性营造特征。

图10 河湟地区重檐歇山顶叠加暗廊转经道佛殿演变图(夏鲁寺图纸来自陈耀东《中国藏族建筑》,祈寿佛殿图纸来自姜怀英、刘占俊《青海塔尔寺修缮工程报告》)

位于河湟地区的瞿昙寺瞿昙殿,建于明洪武二十四年(1391),是肇建瞿昙寺时的主殿,比夏鲁寺晚约一个甲子。瞿昙殿采用了与夏鲁寺相近的暗廊式外绕转经道与重檐歇山屋顶相组合的佛殿形制,是河湟地区现存较早的汉藏结合式建筑实例。瞿昙寺寺主三罗喇嘛出生于元朝末年的西藏山南,早年曾到拉萨、日喀则等地的噶举派、萨迦派寺院学法,后到青海。明初,瞿昙寺作为明朝经略西北的样板,三罗喇嘛效仿其曾学法的日喀则夏鲁寺大殿,在瞿昙殿直接运用汉藏结合的佛殿形制极有可能。

瞿昙殿面阔三间、进深二间,中间减柱形成无柱的佛殿空间。暗廊转经道环绕两侧及后部。瞿昙殿转经道两侧由墙体与木构架两部分组成,瞿昙殿因遵从了洪武三年令“并不许起造斗拱、彩画梁栋”,其重檐歇山屋顶并未设置斗拱,暗廊木构架部分也因此不含斗拱。转经道顶部是坡度为三五举的檐椽以及更为平缓的老角梁后尾部分,体现出河湟地区“檐如平川、脊如高山”[11]的屋架特征。檐椽下还有拉结金柱与檐柱的穿插枋,将暗廊转经道的净高压低至2.7 米,塑造出狭窄逼压的空间氛围。转经道两侧墙壁遍施壁画,东、西两侧墙壁开两扇圆窗,后部墙壁明间设四扇门。开窗和开门面积与墙面面积之比较高,使转经道内部光线较多,比西藏地区昏暗的转经道更为明亮。瞿昙寺作为明初各朝经略西北的楷模,也是安多地区藏传佛教寺院模仿的对象。位于甘肃永登的妙因寺积极吸纳瞿昙寺的建筑规制,妙因寺中建于明宣德二年(1427)的万岁殿也采用瞿昙殿暗廊式外绕转经道与重檐歇山屋顶相组合的佛殿形制,并施加斗拱,上下檐均出一跳,明间两攒、次间一攒,翼角采用本地“弧腹仔角梁”以及“握角梁”“结刻”“假飞头”等角梁三件套做法,起翘和冲出较大,外形比瞿昙殿更为疏朗。万岁殿转经道两侧由墙体与木构架两部分组成,木构架还包含下檐斗拱的里拽部分。转经道两侧墙壁遍施壁画,东、西两侧在每扇墙面等间距位置开三扇长条窗,后部墙壁明间设门。门两侧的墙壁上各开一扇长条窗。万岁殿外墙上设置了更多的窗户,增加了暗廊转经道的采光效果[12]。

重檐歇山顶与暗廊转经道相组合的佛殿形制始于元代,在河湟地区一直延续到清代早期。湟中塔尔寺的祈寿佛殿,建于清康熙五十四年(1715)。佛殿为楼阁式,高两层,重檐歇山屋顶相应转变为两滴水歇山屋顶,上檐施加斗拱,出三跳,明间、次间各两攒。下檐出一跳,用扁长形的雀替承托挑檐檩及随檩枋[13]。祈寿佛殿面阔五间,进深四间,暗廊转经道环绕其两侧及后部。转经道顶部为二层楼板下皮,楼板下还有抱头梁与随梁枋,将转经道的净高压低至3 米。转经道两侧墙壁不施壁画也未开窗,为一封闭式回廊(表2、图11)。

图11 河湟地区藏传佛教殿堂营造特征

表2 河湟地区暗廊转经道数据表

河湟地区于明代早期产生的重檐歇山顶叠加暗廊转经道的佛殿类型,形成了与西藏地区相区别的本地化建筑特征:第一,暗廊转经道较短。转经道较短主要源于此种类型的佛殿规模较小,其上所覆盖的歇山屋顶构造复杂,往往需要控制在一定的规模范围内,以适应本地寺院的经济实力。第二,转经道狭窄低矮。转经道一般仅宽1 米有余,似仅为满足一定数量信众的礼拜要求而设。如瞿昙寺瞿昙殿位于乐都西南20余公里的瞿昙河畔,位置偏僻,周围信众人数不多,因此不需要规模较大的转经道。妙因寺是鲁土司的家庙,万岁殿暗廊转经道的使用者主要为其家族成员,人数较少。而塔尔寺的祈寿佛殿则仅保留暗廊形制,并不承担实际的“右旋”礼拜作用。第三,转经道采光较好。转经道外墙开窗、开门较多,将西藏地区暗廊转经道神秘威压的气氛转变成了较为明亮亲切的宗教氛围,更加符合信众对佛教壁画的观赏要求。

四 河湟佛殿的演进与影响

随着明清时期河湟地区汉藏文化交流融合的不断深入,河湟地区于明代早期所形成的重檐歇山顶叠加暗廊转经道的佛殿类型,在汉藏这两种典型结构组合关系的基础上,也不断进行着演进与变革。他们各自逐渐转变为更易于营造实践或更符合实际需求的建筑形式,开展着相互重新组合,产生了单檐歇山顶加暗廊转经道、单檐歇山顶加外廊、两层歇山顶加外廊、三滴水歇山顶加前廊等河湟地区不同类型的藏传佛教殿堂(图12),呈现出更加多样的汉藏结合式佛殿建筑。

图12 河湟地区佛殿类型演进示意

河湟地区在重檐歇山顶叠加暗廊转经道基础上持续产生的不同佛殿类型,自明代中期开始,其暗廊转经道在佛殿建筑构成中的重要性逐渐降低,而汉地歇山屋顶则愈发占据突出地位。藏传佛教殿堂方形平面、外围回廊以及叠加其上的歇山屋顶,成为河湟地区佛殿的基本构成要素。如连城妙因寺的德尔金堂使用的是单檐歇山顶,暗廊转经道的内墙则采用与佛殿相分隔的木板墙。红城显教寺的大殿使用单檐歇山顶,但暗廊转经道转变为了外廊式。湟中塔尔寺的释迦佛殿使用两层歇山顶,暗廊转经道被外廊取代。同仁的年都乎寺弥勒佛殿使用三滴水歇山顶,佛殿前部设置前廊,其他部分则取消外廊。明清时期,河湟地区对汉、藏不同结构类型了解与掌握的不断深化,特别是对汉地歇山屋顶的积极吸纳并愈发重视,反映出河湟地区汉文化影响的日益加深,并由此形成了与西藏地区区别显著的多样化的河湟地区佛殿形式(图13)。

图13 河湟地区多种佛殿类型

处于藏传佛教向外传播起始阶段的河湟地区,其多样化的佛殿形式也在不断向外输出。自明代后期,经由黄河流域及河套地区,影响至内蒙古中、东部地区,同时经由河西走廊,影响至内蒙古、甘肃西部以及新疆厄鲁特蒙古地区。在广大的蒙古族分布区域均可以发现与河湟地区佛殿相同或相近的藏传佛教殿堂实例,极大地丰富了蒙古族聚居地区的藏传佛教殿堂形制(图14)。如内蒙古赤峰的梵宗寺弥勒殿使用的是单檐歇山顶加暗廊转经道的形制,内蒙古通辽兴源寺玛尼殿使用的是单檐歇山顶加外廊的形制,新疆伊犁昭苏圣佑庙大殿使用的是两层歇山顶加外廊的形制,内蒙古包头美岱召琉璃殿使用的是三滴水歇山顶加外廊的形制。

图14 蒙古族分布地区佛殿类型(兴源寺、梅日更召、梵宗寺资料来自张鹏举《内蒙古藏传佛教建筑》[14])

总结

河湟地区重檐歇山顶叠加暗廊转经道的佛殿类型,虽然现存实例较少,但却是汉藏传统建筑中最为典型的两种结构形式之间直接嫁接、相互借鉴的优秀代表,在结构形制、营造做法、造型特征等方面,起到了藏传佛教建筑向外传播过程中承上启下、渐进过渡的关键作用,同时也是多元民族建筑文化共同推进中国传统建筑不断发展的有力见证。

致谢:在本文写作过程中,夏鲁寺布顿堂、瞿昙寺瞿昙殿的空间形式方面分别得到了徐宗威先生、王其亨先生、吴葱先生的悉心指导。瞿昙殿、妙因寺、塔尔寺相关图版内容,得到了瞿昙寺文物管理所逯海章所长、北京清城睿现研究院马豪杰先生、鲁土司衙门文物管理所杨国忠所长、塔尔寺大木匠师史生福先生等为本文专门拍摄的多幅现场照片。在此一并表示诚挚谢意。