侗族腌鱼发酵过程中生物胺与游离氨基酸的相关性

赵 凤, 杨宏荣, 王贤文, 才让卓玛, 曾诗雨,杨 星, 张美彦, 赵振新, 张效平

(1.贵州省农业科学院 水产研究所,贵州 贵阳 550025; 2.贵州省特种水产工程技术中心,贵州 贵阳550025;3.锦屏县市场监督管理局,贵州 锦屏 556700; 4.赫章县农业农村局,贵州 毕节 553207)

0 引言

【研究意义】腌鱼是贵州黔东南苗族侗族自治州的传统发酵鱼产品,也是地理标志产品,其味道鲜美,口感软嫩,可直接食用,也可蒸、炸后食用,是当地居民招待客人的美味佳肴[1]。东南亚和非洲等地也有发酵鱼产品的制作与食用[2-3]。传统发酵鱼在自然条件下经微生物的发酵作用而成,发酵过程中会产生生物胺类物质,过量则会导致头晕恶心及中毒[4-5]。发酵肉制品中,生物胺的积累主要是环境中的微生物通过氨基酸脱羧反应或胺化作用下进一步分解形成[6-7],而游离氨基酸的产生主要是通过微生物将蛋白质分解成短肽,然后肽在酶的作用下形成[8-9]。因此,弄清发酵鱼产品中生物胺和游离氨基酸的相关性,对腌鱼制作过程中的发酵环境、发酵工艺及产品的质量调控具有重要意义。【前人研究进展】近年来,关于发酵鱼制品的研究主要集中在风味形成机制、影响因素等方面。JIANG等[10]研究表明,不同品种鱼类制备的传统发酵鱼露产生的风味物质含量不同。ZENG等[11]研究了添加盐对发酵鱼产品风味的影响。KANNO等[12]研究了添加微生物对发酵鱼露风味品质的影响。【研究切入点】未见关于侗族腌鱼发酵过程中生物胺与游离氨基酸的相关性的研究报道。以传统发酵腌鱼为研究对象,采用高效液相色谱法研究腌鱼整个发酵阶段的生物胺和游离氨基酸的相关性。【拟解决的关键问题】探明腌鱼整个发酵阶段的生物胺与游离氨基酸的相关性及生物胺的形成机理,以期为腌鱼生产的发酵环境、发酵工艺及产品的质量调控提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试鱼 稻田综合种养高背鲤鱼,由贵州裕和农产品有限公司养殖基地提供。

1.1.2 仪器 高速冷冻离心机,美国热电仪器公司生产;高效液相色谱,美国Waters公司生产;精密电子天平,梅特勒-托利多公司生产;旋转蒸发仪,杭州奥盛仪器有限公司生产。

1.2 方法

1.2.1 样品处理及工艺流程 取鲜活的稻田养殖高背鲤鱼从背部剖开,去内脏,用水冲洗干净,盐腌2~3 d,沥干水分至60%左右,各种香辛料(辣椒、花椒、姜等)与发酵的糯米搅拌均匀,裹到鱼腹内,在容器的底部铺上部分糯米,按1层鱼1层糯米粉,压紧,顶部铺上1层糯米后夯实,加盖,封严,自然条件下发酵35~42 d,pH至4.1~4.4即发酵成熟。工艺流程为新鲜鲤鱼→宰杀→腌制→发酵→成品。

1.2.2 样品采集 选择新鲜、腌制、发酵10 d、发酵20 d、发酵30 d、发酵40 d和发酵50 d 7个时期的腌鱼样品,为缩小个体间的差异,采集背部肌肉作为研究样品;3次重复。

1.2.3 指标检测 利用高效液相色谱技术检测腌鱼传统发酵过程中生物胺和游离氨基酸的含量。

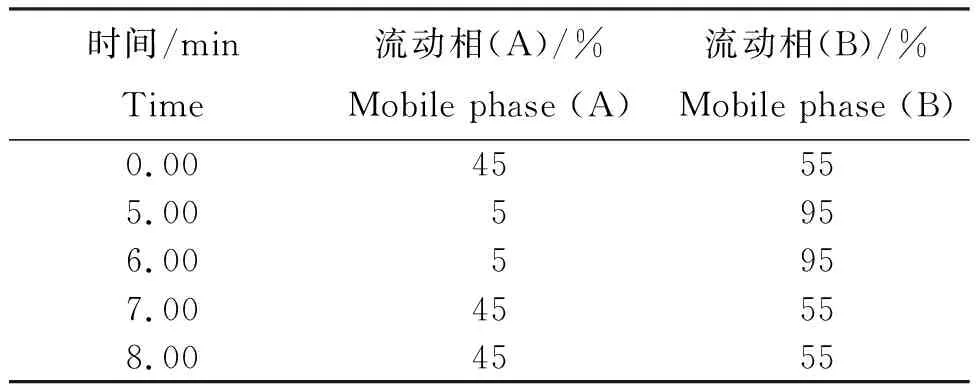

1) 生物胺。取 5 g绞碎的鱼肉于50 mL离心管中,参照文献[13]的方法进行前处理。色谱柱:Acquity UPLC BEH C18(2.1 mm×100 mm,1.7 μm);柱温:35℃;进样量5 μL,波长254 nm,流动相A为5 mmol/L乙酸铵,流动相B为乙腈;流速0.4 mL/min,梯度洗脱程序见表1。

表1 生物胺的梯度洗脱程序

2) 游离氨基酸。分别取新鲜样品及冷冻样品2 g加入15 mL质量分数15%的三氯乙酸,匀浆,静置2 h,10 000 r/min离心15 min,取离心后的液体,5 mL用3 mol/L的NaOH溶液调pH 2.0,然后定容至10 mL,摇匀,过0.22 μm膜后上机测定,3次重复。

1.3 数据处理

采用Excel 2010和SPSS 19.0对数据进行处理与相关性进行分析。

2 结果与分析

2.1 腌鱼发酵过程中的生物胺含量

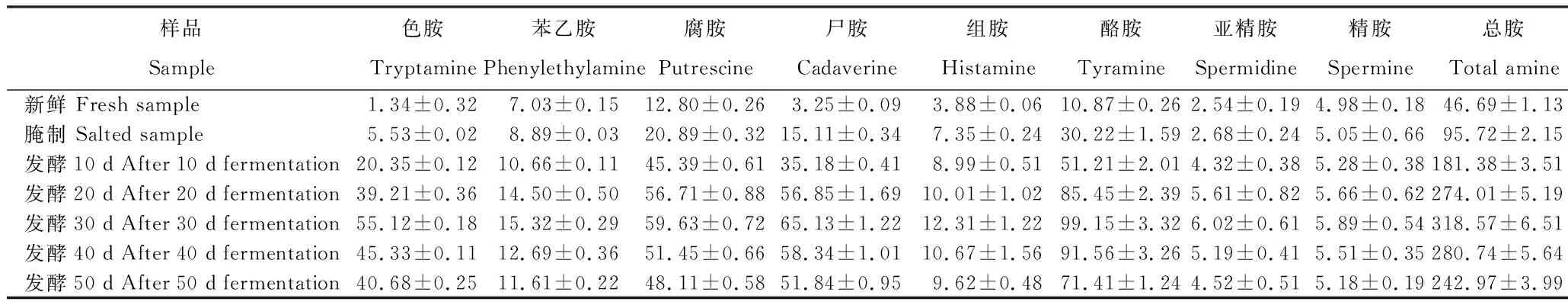

从表2看出,新鲜鱼肉中不同生物胺含量及总胺含量均较低,各生物胺含量为1.34~12.80 mg/kg,总胺含量为46.69 mg/kg;腌制后鱼肉中不同生物胺含量及生物胺总量升高,各生物胺含量为2.68~30.22 mg/kg,生物胺总量为95.72 mg/kg。发酵10~50 d,色胺、苯乙胺、腐胺、尸胺、组胺、酪胺、亚精胺、精胺和总胺含量分别为20.35~55.12 mg/kg、10.66~15.32 mg/kg、45.39~59.63 mg/kg、35.18~65.13 mg/kg、8.99~12.31 mg/kg、51.21~99.15 mg/kg、4.32~6.02 mg/kg、5.18~5.89 mg/kg和181.38~318.57 mg/kg;各生物胺及总胺含量均随着发酵时间的延长呈先升后降趋势,均在发酵30 d时达最高。表明,随着发酵时间的延长微生物的活动增强,尤其是具有氨基酸脱羧酶的微生物,发酵30 d至发酵结束阶段生物胺的含量下降可能是产生物胺氧化酶的微生物开始活跃所致。

表2 侗族腌鱼发酵过程中的生物胺含量

2.2 腌鱼发酵过程中游离氨基酸的含量

从表3可知,侗族腌鱼发酵过程中15种游离氨基酸的含量变化。天冬氨酸、甘氨酸、蛋氨酸、亮氨酸和苯丙氨酸含量:从腌制至发酵40 d呈上升趋势,发酵40 d时升至最高,分别为165.09 mg/100g、122.50 mg/100g、86.46 mg/100g、295.65 mg/100g和129.53 mg/100g,之后下降。苏氨酸和谷氨酸含量:从腌制至发酵30 d呈上升趋势,发酵30 d时升至最高,分别为163.93 mg/100g和106.85 mg/100g,之后降低。丝氨酸含量:从腌制至发酵10 d升至最高,为17.67 mg/100g,发酵40~50 d未检出。丙氨酸、胱氨酸、缬氨酸和异亮氨酸含量:从腌制至发酵成熟时一直呈上升趋势,即至发酵50 d时升至最高,分别为361.29 mg/100g、171.89 mg/100g、216.51 mg/100g和118.34 mg/100g。赖氨酸、组氨酸和脯氨酸含量:从腌制至发酵20 d呈上升趋势,发酵20 d时升至最高,分别为186.17 mg/100g、91.76 mg/100g和24.17 mg/100g,之后降低。

表3 侗族腌鱼发酵过程中的游离氨基酸含量

2.3 腌鱼发酵过程中生物胺与游离氨基酸的相关性

从表4看出,游离氨基酸含量与生物胺含量的相关性存在差异。其中,天冬氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈极显著正相关,与苯乙胺、腐胺、组胺和亚精胺呈显著正相关,与精胺呈正相关。苏氨酸除与腐胺和精胺呈显著正相关外,与其余生物胺和总胺均呈极显著正相关。丝氨酸与全部生物胺和总胺均呈负相关。谷氨酸与苯乙胺、腐胺、亚精胺和精胺呈显著正相关,与色胺、尸胺、组胺、酪胺和总胺呈正相关。甘氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关,与其余生物胺呈正相关。丙氨酸除与色胺呈显著正相关外,与其余生物胺和总胺均呈正相关。胱氨酸、缬氨酸、赖氨酸和脯氨酸与全部生物胺和总胺均呈正相关。蛋氨酸与色胺呈极显著正相关,与腐胺、尸胺、组胺、酪胺、亚精胺和总胺呈显著正相关,与苯乙胺和精胺呈正相关。异亮氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关,与其余生物胺呈正相关。亮氨酸与色胺呈极显著正相关,与尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关,与其余生物胺呈正相关。苯丙氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关,与其余生物胺呈正相关。组氨酸除与色胺和精胺呈显著正相关外,与其余生物胺和总胺均呈极显著正相关。

表4 腌鱼发酵过程中生物胺与游离氨基酸的相关性

3 讨论

发酵食品中生物胺的形成主要通过微生物的氨基酸脱羧及醛酮还原的作用产生[14]。研究结果表明,新鲜鱼肉中不同生物胺含量及总胺含量均较低,各生物胺含量为1.34~12.80 mg/kg,总胺含量为46.69 mg/kg;腌制后鱼肉中不同生物胺含量及生物胺总量升高,各生物胺含量为2.68~30.22 mg/kg,生物胺总量为95.72 mg/kg。各生物胺及总胺含量均随着发酵时间的延长呈先升后降趋势,均在发酵30 d时达最高。表明,随着发酵时间延长微生物的活动增强,尤其是具有氨基酸脱羧酶的微生物,发酵30 d至发酵结束这一阶段生物胺的含量下降可能是产生物胺氧化酶的微生物开始活跃所致。侗族腌鱼发酵过程中酪胺、尸胺、腐胺和色胺是腌鱼的主要生物胺,与已报道的鲢香肠发酵过程中的主要生物胺为腐胺、尸胺和酪胺[15],发酵鳜鱼中的主要生物胺为色胺、腐胺、尸胺和酪胺[16]研究结果相似。组胺、酪胺、β-苯乙胺和色胺影响鱼的神经系统和血管系统[17]。尸胺、腐胺与亚硝酸盐发生作用会产生具有强致癌作用的亚硝胺,也会使组胺的毒性增大[18]。

研究结果表明,在侗族腌鱼发酵过程中,天冬氨酸、甘氨酸、蛋氨酸、亮氨酸和苯丙氨酸含量从腌制至发酵40 d呈上升趋势,均在发酵40 d时升至最高;苏氨酸和谷氨酸含量从腌制至发酵30 d呈上升趋势,均在发酵30 d时升至最高;丝氨酸含量从腌制至发酵10 d升至最高,发酵40~50 d未检出;丙氨酸、胱氨酸、缬氨酸和异亮氨酸含量从腌制至发酵成熟时一直呈上升趋势,即至发酵50 d时升至最高;赖氨酸、组氨酸和脯氨酸含量从腌制至发酵20 d呈上升趋势,发酵20 d时升至最高。酪氨酸和精氨酸在腌制阶段未检测到的主要原因:一是可能检测方法的检测限高,导致低含量的酪氨酸和精氨酸未检测到;二是可能酪氨酸和精氨酸发酵开始时在微生物的作用下生产胺类物质,发酵10 d时未检测到酪氨酸和精氨酸。生物胺的前体物质是游离氨基酸,有研究得出,精氨酸脱羧形成鸟氨酸,再脱羧成腐胺,或直接脱羧产生精胺和亚精胺;赖氨酸脱羧形成尸胺;组氨酸脱羧形成组胺;苯丙氨酸脱羧形成2-苯乙胺;酪氨酸脱羧形成酪胺等[19-20]。

研究结果表明,游离氨基酸含量与生物胺含量的相关性存在差异。其中,天冬氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈极显著正相关,与苯乙胺、腐胺、组胺和亚精胺呈显著正相关;苏氨酸与除腐胺和精胺外的其余生物胺和总胺均呈极显著正相关;丝氨酸与全部生物胺和总胺均呈负相关;谷氨酸与苯乙胺、腐胺、亚精胺和精胺呈显著正相关;甘氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关;丙氨酸与色胺呈显著正相关;蛋氨酸与色胺呈极显著正相关,与腐胺、尸胺、组胺、酪胺、亚精胺和总胺呈显著正相关;异亮氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关;亮氨酸与色胺呈极显著正相关,与尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关;苯丙氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺呈显著正相关;组氨酸除与色胺和精胺外的其余其物胺和总胺均呈极显著正相关。表明,胺的形成除氨基酸的脱羧作用外,还有其他的生成方式,如醛酮的转氨基作用[21]。与李东蕊等[22]的豆瓣酱中精氨酸与腐胺呈负相关性研究结果不一致。所以,适当的控制游离氨基酸的含量也可以控制生物胺的产生。

生物胺的检测方法常用的有高效液相色谱法、气相色谱法、毛细管电泳法和电分析法[8,23-24]。当前研究的热点方法是生物传感器法[25]和免疫分析方法[26],虽然其检测限准确,但是非特异性差,操作方法复杂,具有一定的局限性,且只针对一种或者几种结构相似的胺类进行测定。因此,经综合考虑,采用常规的液相色谱法检测腌鱼中生物胺,其前处理简单而且可以同时测定8种生物胺。

4 结论

总生物胺含量与游离氨基酸总含量呈极显著相关性,其中,天冬氨酸与色胺、尸胺、酪胺和总胺的相关性极显著,苏氨酸除与腐胺和和精胺外的其余生物胺和总胺的相关性极显著,蛋氨酸和亮氨酸与色胺的相关性极显著,组氨酸与除色胺和精胺外的其余生物胺和总胺的相关性极显著。