青年购房压力对生育焦虑的影响路径研究

——以重庆市为例

张 雨, 朱亚鹏

一、引 言

中国已经步入老龄化社会将近20年,且程度一直在加深,“未富先老”特征明显。与老龄化并行的是少子化问题,二者将同时导致社会劳动力持续匮乏以及养老负担不断增重,而提升生育率被认为是解决这些问题的重要途经。为回暖生育率,中国分别于2013年底和2016年初开始实施“单独二孩”和“全面二孩”政策。但放开生育政策短暂刺激居民生育行为后,很快便疲软下来。这充分说明随着时间的推移,生育政策的影响在不断消减,导致出生数减少的趋势性因素将逐渐成为影响生育的决定性因素。有学者进一步指出,近年来生育率的持续走低,可能与社会中广泛存在生育焦虑情绪有关。“生育焦虑”是家庭在生育决策上的矛盾状态:家庭想要生育孩子,却顾虑高昂的生育成本,最终形成“想生而不敢生”的生育焦虑。

另一方面,我国青年普遍面临着巨大的购房压力。购房压力主要源于住房在中国家庭中的重要地位,以及一路高涨的房价。对于青年来说,住房是走向新家庭的客观物质保障,也是婚姻市场竞争力的关键指标。于是大量婚前购房行为出现,最终导致购房对象低龄化。与购房群体低龄化对应的是我国高企不下的房价。大幅上涨的房价超出青年的支付能力,青年购房往往不仅需要来自家庭的经济支持,甚至还需要向银行申请高额的购房贷款。家庭未来收入被严重透支,因此部分年轻人会延迟结婚和生育,产生生育焦虑情绪。

青年群体既是生育主力军,又是购房的中坚力量,同时也是我国未来社会、经济发展的重要人力资本基础。在购房压力和生育焦虑情绪双高的背景下,购房压力与社会日益明显的生育焦虑情绪之间存在什么内在联系?如何缓解青年的购房压力及生育焦虑情绪?这些都是极具社会意义的研究问题,是提升社会青年整体幸福感和生育意愿的重要研究内容。已有研究中不缺乏研究住房对生育的影响,但都是简单基于线性模型、Logistic模型或Probit模型等计量模型对影响系数进行回归求解。然而诸多研究表明购房压力与公平感、幸福感,以及公平感、幸福感与生育情绪之间存在密切联系,即购房压力除了对生育焦虑情绪有直接影响之外,还可能通过公平感和幸福感间接影响生育焦虑。换言之,公平感和幸福感可能对购房压力影响生育焦虑具有中介效应。因此本文利用结构方程模型的路径分析功能,引入青年的主观幸福感和社会公平感作为中介变量,尝试探索购房压力对生育焦虑情绪的影响路径,最终为提升我国青年生育意愿提供更多的政策思路。

二、文献综述及假设提出

既有研究往往关注如何提升青年群体的生育意愿,将其视为提升我国生育水平的重要途径,而对生育焦虑的关注较少。本研究主张,生育意愿的影响因素既有激励因素,亦有保健因素。当住房等保健因素没有得到满足时,青年便会产生生育焦虑。只有先缓解生育焦虑情绪,才能进一步提升生育意愿。目前,学界一般认为生育焦虑产生的原因有三种:不愿生、不敢生和不能生。结合中国现状来看,第二类“不敢生”群体最具有普遍性,即那些有生育意愿,却因为过大的家庭经济压力和生活压力,或担忧孩子健康问题,而选择不生或少生的群体。因此本文以这类群体为研究对象,去探讨购房压力对生育焦虑的影响。

已有文献通常将“生育焦虑”描述为“人口出生率的下降”,或“生育决策上的犹豫不决”,这意味着生育焦虑情绪的存在往往会导致生育时间的推迟或生育意愿的减少,进而出现生育率的下降。由于目前研究生育焦虑的文献较少,接下来本研究将依据生育焦虑与生育意愿、生育率之间的关系,通过回顾购房压力、社会公平感和主观幸福感三者与生育意愿、生育率之间的研究发现,尝试去推导出三者与生育焦虑之间的关系并提出对应假设。

(一)购房压力与生育焦虑

已有研究一般从两个方面来论证房价对生育的影响。一个是从宏观角度出发,实证房价对区域生育水平的影响,且较为一致地认为随着房价上涨,生育率会下降。另一方面的文献则主要研究微观视角下房价对于个体生育意愿的影响。杨克文发现房价上涨会抑制生育意愿。宋德勇等基于微观家庭决策模型发现随着房价上涨,无房或只有1所住房的家庭会减少生育数量,但拥有多处住房家庭的生育意愿并不会因财富效应而提升,因此整体上城镇居民的生育意愿呈下降趋势。

此外,还有较多研究指出购房行为会导致家庭推迟生育或者降低生育意愿。Vignoli等提出缺乏住房安全感会导致生育意愿下降。蔡玲从成本的角度提出购房对生育的挤出路径主要有“没有房子不生孩子”和“买了房子不敢生孩子”。我国大多数青年均具有购房意愿,高昂的购房成本引发的购房压力会促使青年审视其对孩子的抚养能力,并对生育行为可能带来的不菲的生育成本产生“担忧”心理,进而引发他们“不敢生”或“晚点生”的生育焦虑,因此提出以下假设:

H1:购房压力会引发青年群体的生育焦虑情绪。

(二)购房压力、主观幸福感与生育焦虑

自有住房带来的社会参与、子女教育和居住属性等会影响居民幸福感;同时,无自有住房会负向影响幸福感,实现租购同权能够增加租房与购房之间的可替换性,从而显著提升社会整体幸福感。此外,孙伟增和郑思齐发现房屋价值差异对幸福感存在显著异质影响。这说明即使对于同样的已购房家庭而言,因为房屋贷款的不同而导致的家庭资产价值不同,可能会影响家庭的幸福感。事实上,Nettleton和Burrows也通过研究发现抵押债务的经验会影响主观幸福感,如果是通过借、贷等手段来获取住房产权,那么沉重的债务可能会影响家庭的幸福感。购房压力大的青年,或是想要购买自有住房却没有购房,或是已经购房住房但背负较大的借款或贷款。不管是“无自有住房”还是“贷款/借款经历”,均会削弱青年的幸福感。

从心理学的角度来讲,幸福感作为情绪的一种,也会影响人的行为和决策。Hondroyiannis认为当家庭面临更多不确定风险时,其生育行为可能会受到消极影响,如选择不生孩子或者减少生育数量。而个体的主观幸福感越高,就更容易拥有积极的情绪。根据Isen和Patrick提出的“情绪持续假说”,个体会为了维持自身情绪而尽量避免风险发生。也就是说,充满幸福感的夫妇,可能会为了稳固家庭现状或是安定的老年生活而选择生育孩子。大量文献证实了幸福感越强烈的家庭,生育意愿更坚定;而不那么幸福的家庭,因为对现状及未来的担忧,会产生更强的生育焦虑情绪。因此,针对青年购房压力、主观幸福感与生育焦虑之间的关系,提出以下假设:

H2:购房压力能够通过影响主观幸福感进而影响生育焦虑,即主观幸福感是购房压力影响生育焦虑的中介变量。

(三)购房压力、社会公平感与生育焦虑

20世纪60年代,亚当斯创立了公平理论,提出个人的公平感不仅来自于自身的付出与收获,还源于和他人的比较(即绝对报酬与相对报酬)。李骏发现无产阶层的社会公平感知明显低于有产阶层,“普通百姓买不起房”甚至被列为最缺乏社会公平感的三大问题之一。购房压力较大的青年,其压力往往源于自身住房支付能力不足:一是收入不高,二是代际经济支持不足。一方面,收入不高会引发青年的收入不平等感知;另一方面,青年购房往往需要来自家庭的经济支持,然而不同的家庭能够提供给子女的帮助存在很大差异,这同样也会导致青年对社会公平的消极感知。

而社会公平感知又会影响个体行为,如社会养老保险参保行为和公民的公共合作意向等。钱文荣和李宝值对长江三角洲16个城市进行调查,发现公平感知显著提升了新生代农民工的留城意愿,甚至能够调节初衷达成度等其他因素对留城意愿的影响。同样,社会公平感知也能缓解青年的生育焦虑。为女性创造一个公平的就业环境,促进男女社会地位平等,对提高其二胎生育意愿具有十分重要的意义。而卢秋佳等则发现公平感知对“80后”男、女青年的二孩生育意愿均有显著的正向影响。因此,针对购房压力、社会公平感与生育焦虑之间的关系,提出以下假设:

H3:购房压力能够通过影响社会公平感进而影响生育焦虑,即社会公平感是购房压力影响生育焦虑的中介变量。

另外,社会公平感知的变化还会影响主观幸福感。人总是会不自觉地进行比较,而当受到不公平对待时,便会产生消极情绪,从而削弱其主观幸福感。收入不平等会影响居民的幸福感。何立新和潘春阳提出收入差距还能通过机会不平等来间接影响幸福感。除此之外,户籍制度带来的身份差异,也能引发不公平感,从而损害居民幸福感。而完善医疗保险、养老保险等社会保障能够降低居民的不公平感,从而提升居民的幸福感。因此青年社会公平感与幸福感之间可能存在相关性,对此我们进一步提出以下假设:

H4:购房压力能够影响社会公平感,进而影响幸福感,最终导致生育焦虑。

三、数据来源及指标选取

(一)数据来源

为检验以上假设,研究团队于2020年2月利用问卷星平台对重庆市18~35岁青年进行网络滚雪球抽样。重庆市房价水平和居民人均可支配收入均与全国平均水平接近,具有较强的全国代表性。整体来说,通过层层把关、校对和筛选,本调研的有效性得到了一定的保障。最终,正式调研共发放问卷377份,回收377份,有效问卷数量为323份,有效问卷占比为85.7%。

调研样本的人口学特征分布如表1所示。从样本的分布来看,教育程度在本科以上的占比略微偏高,本科和研究生的总占比为72.4%。但结合近期本科和研究生均处于扩招的趋势,因此本研究的样本分布虽然与现状存在些微偏差,但是从另外一个角度来看,本研究的研究结论具有一定前瞻性。样本的平均年龄为25.98岁,但有婚姻经历的样本不到三分之一,而有生育经历的则更少,仅占总样本的四分之一左右,这侧面折射出了当代青年“晚婚晚育”的现状。推迟一孩的生育,势必会对二孩的生育决定造成影响,从而影响到宏观层面的总和生育率。因此,探究“晚婚晚育”的形成原因,具有十分重要的现实意义。

表1 总样本的构成

(二)指标选取

本文的核心变量主要可以分为四类,结果变量、解释变量、中介变量和控制变量。

1.结果变量

本研究的结果变量是青年的生育焦虑。经典生育理论“质量—数量理论”反映出当代青年对于孩子质量的高度关注;而“成本—效用理论”则反映出高昂的生育成本是产生焦虑情绪的重要原因。基于这两经典理论,我们将焦虑客体划分为孩子、自身和生活质量,选择了“对孩子质量的担忧”、“对生育时间成本的担忧”、“对生活质量下降的担忧”作为观测指标。这三个指标均是从心理的角度出发,因此我们还从行为的角度出发选取了“是否已经出现焦虑行为”来评价青年推迟生育、减少生育的焦虑行为,从而进一步判断其焦虑程度。

2.解释变量

本研究的核心解释变量是青年的购房压力。本研究认为购房压力的产生必须经历以下三个历程:需要买房,尽早买房,购房能力不足。因此,最终从四个方面来衡量购房压力:购房必要性、购房时间紧迫性、购房经济压力以及代际支持有限性。一般来说,愿意接受一直租房的青年,其购房压力会更小,因为本文选取了购房必要性作为观测指标之一;同样,越是急着购房的青年,购房时承担更大经济压力的青年,其购房压力也会更大;而来自代际的购房支持则能有效降低青年的购房压力,代际支持有限的青年则会承担更大的购房压力。

3.中介变量

本文的中介变量一共有两个,一是社会公平感,另一个是主观幸福感。基于青年对自身生长环境和社会整体环境的评估,社会公平感的观测指标采取了两个,“青年的生活水平差异感知”和“整体社会公平感知”。主观幸福感的观测指标则有三个,一是从物质角度出发选取的“生活质量满意度”,另外两个则是从精神角度出发选取的“家庭生活满意度”和“社交关系满意度”,社交关系则主要包括了同事关系、朋友关系、同学关系等。

4.控制变量

已有文献显示性别、年龄、教育程度、婚恋状况、经济收入均与购房压力、社会公平感、主观幸福感、生育焦虑情绪之间存在密切关系,因此我们将年龄、性别、家庭人均收入、教育程度和婚恋状况设为本研究的控制变量。同时,考虑到年龄与购房压力、社会公平感、主观幸福感和生育焦虑情绪可能存在倒U形关系,因此我们也将年龄平方项纳入了模型。最终,本研究所选取的所有变量如表2所示:

表2 研究变量选取及说明

四、描述性分析

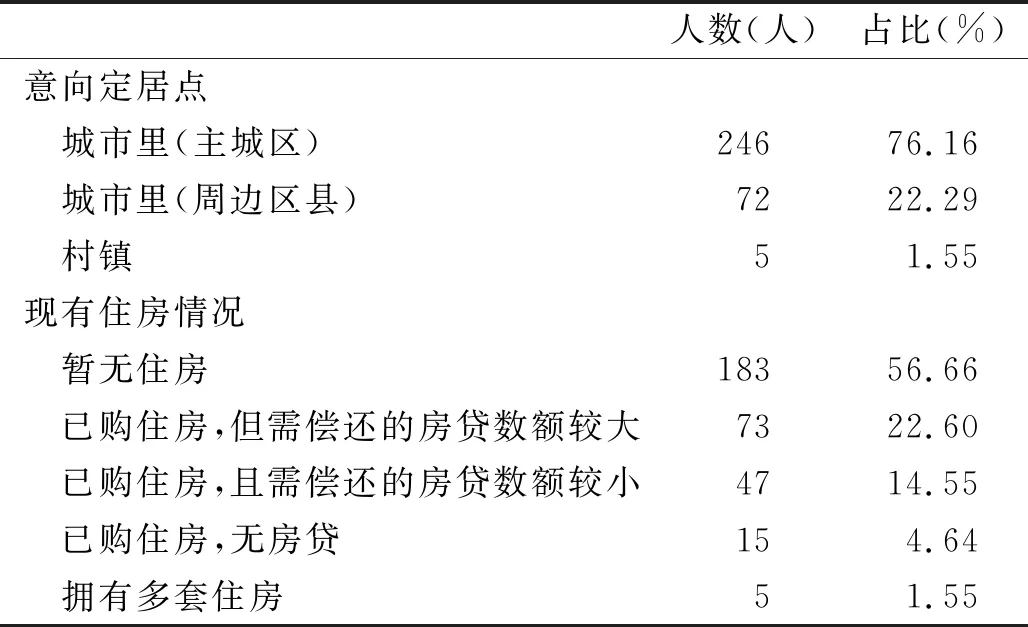

(一)重庆市青年住房概况

从问卷的调查情况来看(见表3),绝大多数青年均打算在城市里定居。随着目前青年平均受教育年限的上涨,人力资本水平不断提高,其在就业、生活等方面对城市的依赖性越来越大,因此更愿意在大城市定居。但大城市往往意味着高房价,从青年的现有住房情况来看,已购房的群体仅占比43.34%,其中仍需偿还数额较大房贷的青年占了50%以上,这也充分反映出了目前大多数青年均承受着较大的购房压力。

表3 重庆市青年住房现状描述

从购房必要性指标来看(见表4),其平均值高达4.30。这充分证实了朱迪的研究结论:目前在我国,有“安居乐业”、“筑巢引凤”想法的青年仍占绝大部分。房子被认为是必需品,因此大多数青年都承载着或多或少的购房压力。

表4 重庆市青年购房压力描述

购房经济压力的平均值仅次于购房必要性,为4.05,反映出目前重庆市青年都承受着较大的购房经济压力。结合青年的定居意愿来看,较大经济压力来源的重要原因为:青年想在大城市定居,但大城市的房价较高。

购房时间紧迫性和购房代际支持的分布较为分散,其平均值分别为3.79和3.77,标准差分别为0.837和0.893。代际购房支持有限的青年总占比为65.1%,“不一定的”占比26.6%,而代际支持比较大的仅占8.1%。从购房支持的分布来看,不同家庭能够给予子女的购房帮助存在较大差异,这样可能比较容易引发青年的不公平感知。

(二)重庆市青年生育概况

如表5所示,323位青年中,暂未生育和已生育一个孩子的占比分别为72.14%和18.89%。这部分群体中,一定会生育和极有可能生育二孩的仅占5.1%和15.65%,一定不会生和极有可能不会生的占比15.99%和22.79%,视情况而定的占了总样本的五分之二多。可以看出,整体样本的二孩生育意愿并不强烈,但是根据其理想孩子数的分布来看,理想孩子数在2个及以上的青年总占比72.46%。理想孩子数与二孩生育意愿之间的落差,在一定程度上反映出了当代青年的生育焦虑情绪。

表5 重庆市青年生育现状描述

而从影响二孩生育意愿的因素来看,排名前三由高到低分别是经济条件是否允许、精力时间是否允许、担心生育数量太多会拉低孩子质量,这证实了本文所选取的指标,“担心孩子质量”“担心生育时间成本”“担心生活质量下降”对生育焦虑有较强的解释力。此外,“生育二孩需要购买更大户型的房子”也是影响二孩生育意愿的重要因素,反映出住房状况对生育的影响。

从四个生育焦虑指标的得分来看(见表6),担心孩子质量和担心生育时间成本的平均得分比较高,80%以上青年得分在4以上。“担心生活质量下降”和“出现生育焦虑行为”两个指标得分相对分散,但是整体得分依然比较高,得分在4及以上的青年占比均大于60%。总的说来,青年群体均有着较大的生育焦虑情绪。

表6 重庆市青年生育焦虑指标描述

(续上表)

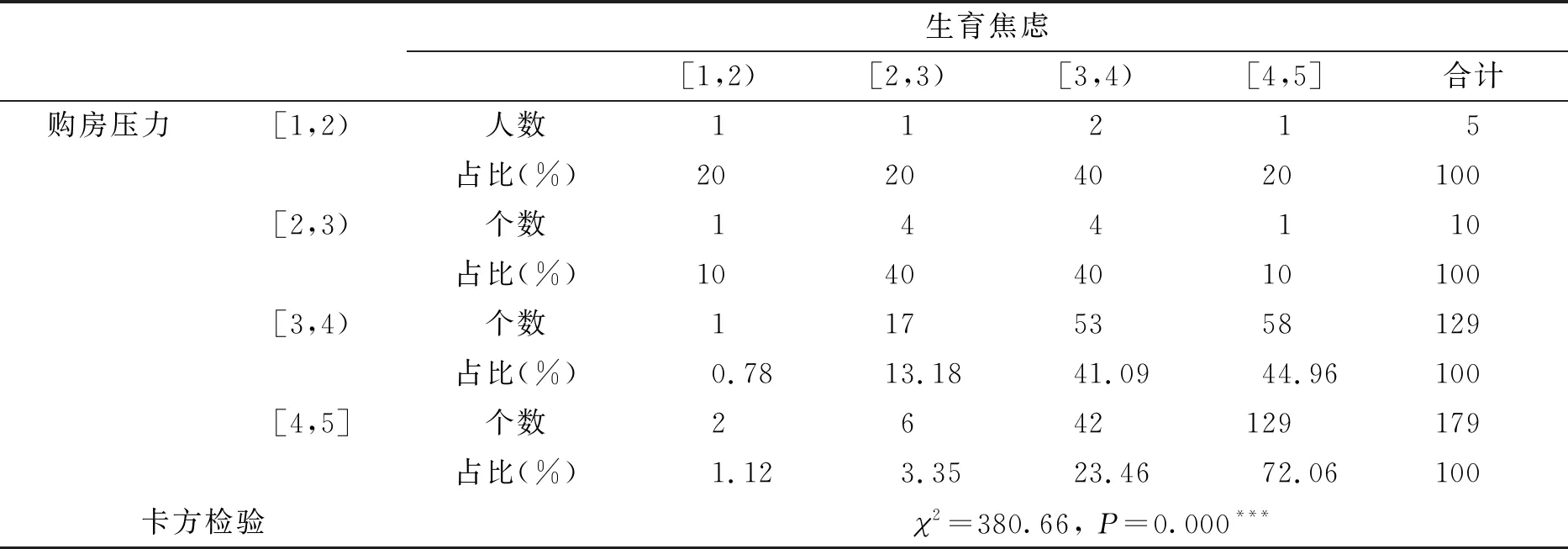

(三)购房压力与生育焦虑的交叉描述分析

对购房压力和生育焦虑进行交叉分析,得出分析结果如表7所示。卡方检验值为380.66,显著度=0.000,这意味着购房压力与生育焦虑具有很大的相关性。购房压力平均得分处在[1,2)和[2,3)的人数仅为5人和10人,导致生育焦虑的分布具有较大的偶然性,此处不做过多解读。而购房压力平均得分处在[3,4)和[4,5]的人数比较多,能够反映出一些规律性的波动。购房压力得分在[3,4)的青年中,生育焦虑处在[1,2)、[2,3)、[3,4)、[4,5]的比例分别为0.78%、13.18%、41.09%和44.96%。而在购房压力得分在[4,5]的青年中,生育焦虑处在[1,2)、[2,3)、[3,4)、[4,5]的比例分别为1.12%、3.35%、23.46%和72.06%。随着购房压力的变大,青年的生育焦虑得分处在高区间的频率增大了许多。这侧面支持了本文的核心假设:青年购房压力的增大,会导致其生育焦虑程度也逐渐加重。接下来我们将通过构建更为严谨、综合考虑各种影响因素的模型,来深入探讨购房压力与生育焦虑之间的关系。

表7 购房压力与生育焦虑的交叉分析

五、实证分析结果

(一)峰度检验及偏度检验

结构方程模型要求所使用的数据需服从正态分布,当数据的|偏度|<3,|峰度|<8,则认为它是服从正态分布的。利用SPSS 24.0对文章中的5个控制变量和13个观测变量进行偏度和峰度检验,所有变量的|偏度|均小于3,|峰度|均小于8,本文的数据适用于结构方程模型。

(二)信度检验与效度检验

1.信度检验

本研究采用Cronbach’s α作为检验指标进行信度检验。检验结果如表8所示,所有Cronbach’s α均大于0.7,意味着样本数据的信度良好。

表8 各潜变量Cronbach’s α值

2.效度检验

本研究采用平均变异数抽取量(Average Variance Extracted,AVE)来进行效度检验。检验结果如表9所示,所有的AVE值均高于0.5,表示本研究的所有测量模型具有足够的聚合效度。

表9 效度检验结果

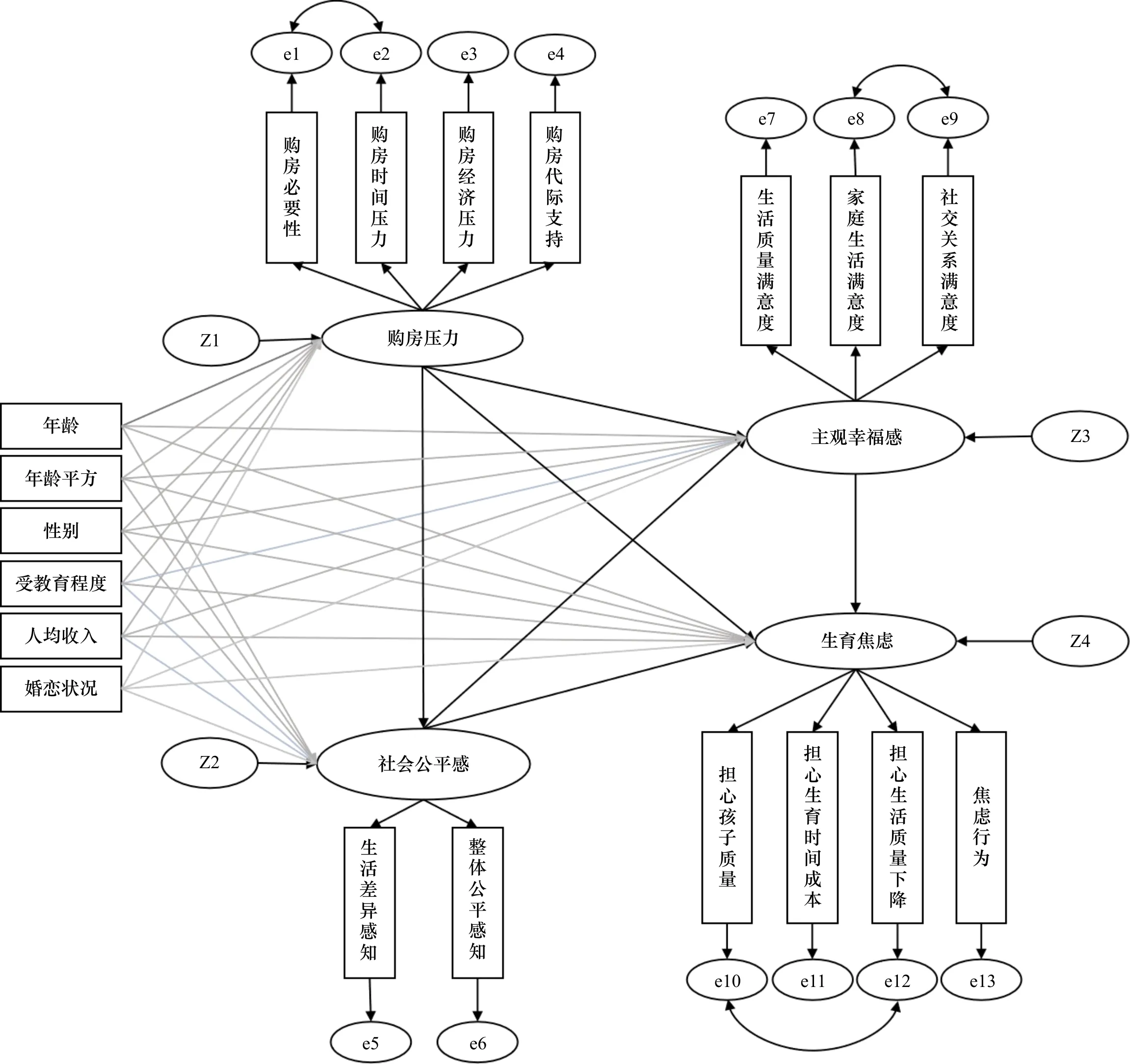

(三)整体模型适配度检验

结合现有理论基础及所选取的各观测变量,通过M.I指数修正后,最终得到了购房压力影响生育焦虑的SEM模型(如图1所示)。整体模型适配度检验结果如表10所示,结果显示除AGFI和RFI略低于理想值外,其他适配指标均满足要求。不过根据Ismail和Jenatabadi以及陈静的研究经验,当SEM模型的其他指标均达到要求时,AGFI指标和RFI指标略小于0.9依然表示模型是有效的。因此,本研究构建的关于购房压力对生育焦虑影响路径的结构方程模型通过整体适配度检验,可以进行下一步分析。

图1 购房压力影响生育焦虑的SEM模型

表10 模型适配度评价结果

(四)回归结果分析

1.购房压力对生育焦虑的影响路径分析

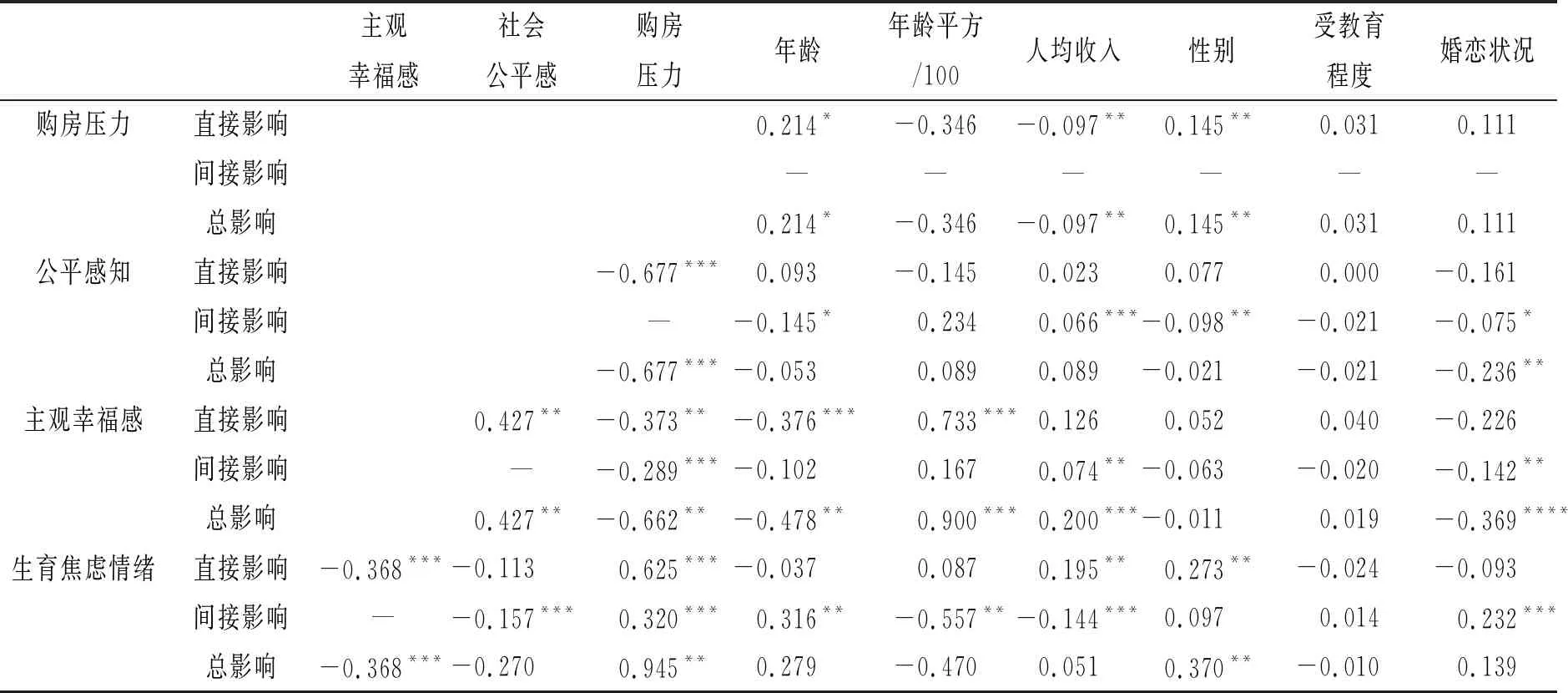

利用Bootstrap法对模型进行回归,变量间的总影响、直接影响以及间接影响如表11所示。根据回归结果,本研究发现了三条购房压力对生育焦虑的影响路径(见图2)。

表11 结构方程模型的回归结果

图2 购房压力对生育焦虑的影响路径分析

(1)购房压力直接作用于生育焦虑情绪。

购房压力对生育焦虑存在直接的正向影响,影响系数为0.625,在0.01的水平上显著,H1得证。从消费的角度来看,当家庭总收入一定时,住房消费和生育消费之间是互相挤占的关系。目前大部分青年想要在大城市购房及定居,这给收入和储蓄有限的青年造成了较大的购房压力。购房压力大的青年,意味着当期需要承担更大的住房消费或者进行更多的住房储蓄,而这些行为可能会迫使青年放弃部分生育行为。此外,生育行为伴随着家庭对住房空间需求的增大,这种需求会进一步导致购房压力大的青年被迫放弃或减少生育,最终造成生育焦虑。

(2)购房压力→主观幸福感→生育焦虑。

购房压力能够通过影响青年的主观幸福感从而进一步影响生育焦虑,H2得证。首先,购房压力对主观幸福感存在负向的直接影响,影响系数为-0.373,在0.05的水平上显著;幸福感也会显著负向影响生育焦虑,系数为-0.368,且在0.01的水平上显著。此条路径中,购房压力对生育焦虑的间接作用系数为(-0.373)*(-0.368)=0.137。

购房压力大的群体往往是那些想要购房却暂未购房,或者已经购房却背负着较大借款/房贷的青年。对于那些想要购房却暂未购房的青年,他们会为了购房而增大当期储蓄,减小当期消费,尤其是享受型消费,从而对其主观幸福感造成消极影响。同样,对于那些已经购房却背负着较大借款/房贷的青年,沉重的债务可能引发身心健康问题,进而影响家庭的幸福感。当青年的主观幸福感变弱时,其生活积极性降低,对生活质量或者社交关系的不满情绪加强,而这些不如意便会引发其对生育孩子的担忧,从而引发生育焦虑情绪。另一方面,根据Isen和Patrick提出的“情绪持续假说”,充满幸福感的已婚或者有稳定恋爱关系的青年,可能会为了维持幸福的现状,或是安定的老年生活而更加果断地选择生育孩子,从而减少了焦虑的过程。

(3)购房压力→社会公平感→主观幸福感→生育焦虑。

购房压力会影响青年的社会公平感知,而社会公平感知能够进一步通过影响主观幸福感来影响生育焦虑,H4得证。首先,购房压力对社会公平感知存在负向的直接影响,影响系数为-0.677,在0.01的水平上显著;社会公平感对生育焦虑无显著直接影响,但能通过主观幸福感对生育焦虑产生显著的负向影响,间接影响的系数为0.427*(-0.368)=-0.157,在0.01的水平上显著。总的来说,此条路径中,购房压力对生育焦虑的间接影响作用大小=(-0.677)*(-0.157)=0.106。

购房压力对青年社会公平感的影响主要源于青年之间的互相比较。高企的房价给当代青年施加了较大的购房压力,但是这种压力存在社会分层。购房压力较大的青年,其压力往往源于自身收入不够高和代际经济支持不足。当他们与其他购房压力较小的青年进行比较时,产生的落差会促使其产生收入不公平和代际支持不平等的感知。人生而有追求公平的本能,对于新时代青年来说公平更加重要,因此社会不公平感知会引发其主观上的不幸福。为了弥补自身的不幸福,不公平感知强烈的青年可能会为工作投入更多精力,以此来换取与身边人的地位平等、生活平等、住房平等和收入平等。而这时,生育行为所伴随的时间成本和经济成本的相对价格再次提升,从而引发生育焦虑。另一方面,感知到不公平的青年可能会对子女存有更高的质量期待。他们愿意给予子女更好的栽培条件,提高子女的社会竞争力,用子女成绩来找回自己内心所缺失的优越感,或者避免让自己的孩子感知到社会的不公平。根据生育的质量—数量替代理论,对孩子质量的需求增大会挤压父母对孩子数量的需求,最终也会引发“想生而不敢生”的生育焦虑情绪。

值得一提的是,本文提出的“H3:购房压力能够通过影响社会公平感进而影响生育焦虑,即社会公平感是购房压力影响生育焦虑的中介变量”暂时无法得证,这是因为此次的研究结果中,社会公平感对生育焦虑无显著直接影响,主要是通过主观幸福感对生育焦虑产生间接影响。

2.控制变量

另外,本文控制变量的回归分析结果也有一些新颖的发现。

(1)年龄及年龄平方对主观幸福感影响均显著,意味着年龄对主观幸福感的影响存在拐点。当青年超过254(=-2=-(-0373)(2*0733)*100)岁时,随着婚姻、工作、住房等影响幸福感的问题逐渐得到解决,年龄对主观幸福感的影响由负向变为正向。

(2)结果显示人均收入对生育焦虑具有正向的直接影响和负向的间接影响,总的影响为正,但是并不显著。这与李子联的研究结果存在较大不同。产生这种现象的原因主要是因为当代青年一直在“少生优生”的生育观念中长大,对孩子的质量具有更高的期待。根据贝克尔的质量—数量理论,随着收入的增大,青年对孩子质量的需求将大幅增加,从而引发青年对于孩子质量的焦虑。但是人均收入能够通过降低购房压力、提升青年的社会公平感和主观幸福感来间接减缓青年的生育焦虑。

(3)女性的购房压力大于男性,这与吴义东和王先柱提出的“男性购房压力大于女性”不一致。但是这个结果却并不令人惊奇。近年来,女性经济独立被认为是影响家庭话语权和双方感情的重要因素。贝壳找房发布的《2019年女性安居报告》显示,2018年女性购房者占比已经达到了46.7%,而在重庆,女性购房者甚至超过了男性。此背景下,女性的购房意愿不弱于男性,但是女性的平均薪资却低于男性,因此女性购房者可能会产生更大的经济压力。此外,即使是面对同等的借款/房贷,心思细腻的女性也容易产生更大的焦虑情绪,形成更大的购房压力。同样,女性的生育焦虑情绪比男性更重。这可能是因为女性与生育行为更密切相关,更能够感知到需要为生育所付出的时间成本以及有可能带来的工作升职加薪等沉没成本,从而产生更大的焦虑情绪。

(五)稳健性检验

接下来对本研究的回归结果进行稳健性检验。由于原样本中,受教育程度为本科及以上群体占比较高,这可能造成本文的研究结果是有偏的。为了对研究结果的可靠度和准确性进行检验,本文选择通过“改变样本数量”来进行稳健性检验。利用SPSS 24.0随机剔除50%的教育程度在本科及以上的样本(剔除117个),形成一份样本量为206的子样本。对子样本进行回归分析,得到的结果如表12所示。可以直观地看到,子样本的回归结果与原结果十分接近,影响系数和显著度均未发生大的变动,尤其是关键解释变量与结果变量之间的关系,这说明本文的研究结果是较为稳健的。

表12 稳健性检验

六、结 论

本研究以住房问题为切入点,以社会公平感和主观幸福感为中介变量,通过构建结构方程模型深入研究了购房压力对青年生育焦虑的影响及路径。最终,本文得出了购房压力影响生育焦虑的三条路径:(1)购房压力直接对生育焦虑情绪产生正向影响。购房压力大的青年当期可能需要进行更大的住房消费或住房储蓄,最终造成“想生不敢生”的生育焦虑。此外,生育行为伴随着住房空间需求增大,从而进一步导致购房压力大的青年生育焦虑情绪加重。(2)购房压力通过负向影响主观幸福感,从而加重生育焦虑情绪。购房压力大的群体会减小享受型消费,或因背负较大借款/房贷,主观幸福感下降,对生活质量或者社交关系的不满情绪加强,对生育孩子的担忧变重,从而引发生育焦虑情绪。(3)购房压力可以负向影响社会公平感,而社会公平感的变弱,又会降低青年的主观幸福感进而引发生育焦虑。购房压力存在社会分层,购房压力大的青年容易感知到收入不公平和代际支持不平等,追求公平的本能会引发主观上的不幸福,因此其愿意为了换取平等投入更多精力。这时生育成本的相对价格提升,从而引发生育焦虑。另一方面,这部分青年可能期待用子女成绩来找回优越感,或者避免让孩子感知到不公平,从而对孩子存有更高的质量期待,生育焦虑情绪也会加重。

本研究也有一些新颖的发现。一是本研究发现人均收入对生育焦虑具有正向的直接影响和负向的间接影响,总的影响为正但不显著。根据贝克尔的质量—数量理论,收入增大时,对孩子质量的需求将大幅增加,从而引发对孩子质量的焦虑。但是收入增高能够通过降低购房压力、提升青年的社会公平感和主观幸福感来间接减缓青年的生育焦虑。二是女性的购房压力和生育焦虑程度均大于男性,这与吴义东和王先柱提出的“男性购房压力大于女性”不一致。近年来,随着女性经济独立意识的增强,女性购房者的占比快速提升。但女性购买住房可能会承担更大的经济压力,即使是面对同等的借款/房贷,心思细腻的女性也容易产生更大的焦虑情绪,形成更大的购房压力。

针对如何缓解青年的生育焦虑情绪,我们围绕着本文的主要结论提出了相应的政策建议。(1)在我国户籍制度的大背景下,教育、医疗、社保等公共资源与房屋所有权密切相关,同时,租房往往被认为面临不稳定的风险,因此购买房屋被视为青年组建家庭、稳定生活的必要条件,这也是导致购房压力的根本原因。一方面,加大公租房等保障房的供给,同时加强住房租赁市场主体管理,以维持租房者的稳定居住权;另一方面,推行“租购同权”,实现公共资源与房屋产权解绑,让租房和购房享有同等市民权益,同时能够一定程度上解决青年的购房压力,并提升生活幸福感和公平感,缓解高昂的住房成本带来的生育焦虑。(2)目前大城市聚集了大部分的机会和资源,因此青年都想在大城市定居。但过度的人力资本集中会刺激房价的不断上涨,从而形成购房经济压力。有效引导大城市的产业分散至周边的中小城市,并做好中小城市的医疗、教育和基础设施配套,以增强青年对中小城市的定居意愿,从而有效解决青年购房难的问题。(3)孩子的教育质量问题是引发青年生育焦虑的重要原因。随着人均受教育程度的不断提高,青年越来越注重孩子的质量。不断优化我国公共教育资源,注重公立学校与时俱进、多元化发展,实现供需平衡,也能有效缓解青年的生育焦虑,提升生育意愿。(4)目前政府为女性设立了长达98天的产假进行生育保障,但是一味地延迟假期可能会对女性就业造成更多不利影响。当代女青年思想独立,在职位升迁上有一定的期许,而生育造成的长时间职位空缺会不利于期许的实现,从而导致生育焦虑。实行家庭共享产假制,夫妻双方灵活确定双方各自休假天数,促进男性在生育上承担更多的义务,平衡夫妻双方需要付出的生育时间成本,能减缓家庭整体的焦虑情绪。

最后,本研究也存在一些不足之处。一是从研究对象来看,此次研究主要研究了青年的购房压力,但是由于北上广深等房价收入比远远高于正常区间的城市,许多青年可能会因为放弃购房而选择一直租房,此时本研究的结论也许不能很好地反映此类城市的问题。因此,在此后的研究中,可以分别对高房价的一线城市购房群体和租房群体进行探讨,从而得出更加具有普适性的结论。二是从模型设计来看,本研究引入了社会公平感和主观幸福感作为中介变量。但社会公平感和主观幸福感可能存在双向影响,而结构方程模型不能计算两个潜变量的相互影响,所以研究设计时只考虑了社会公平感对主观幸福感的影响,因为这个方向的影响路径拥有更为扎实的理论基础,后期研究可在此基础上做更全面的探讨。

:张雨,提出研究思路,设计研究方案,进行数据处理及论文初稿撰写;朱亚鹏,指导研究思路、调研设计,论文审阅与修订。