碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔生态混养模式探究

王 琛,李 利,程 爽,刘千铭,周东阳,申旭红

(1.中国农业大学烟台研究院,山东 烟台 264670;2.山东省昌邑市渔业技术推广站,山东 昌邑 261300)

目前,中国海水养殖产量占全球海水养殖产量的3/4,是世界第一海水养殖大国[1]。然而,中国海水养殖集约化程度低,产量的增加主要是通过不断扩大养殖面积、以牺牲环境为代价的粗放式和半集约式发展模式取得的[2]。由于缺乏有效的病害防御和环境保护措施,随着养殖规模不断扩大,导致病害暴发流行,继而引起养殖产品抗生素残留和沿岸生态环境的破坏等系列严重问题的产生,使海水养殖产业的可持续发展受到严重威胁[3]。因此,优质高产且生态环保的养殖模式成为当今和未来海水养殖发展的必然趋势。开展合理的海水多品种混养模式,既可以达到单品种集约化养殖的效益水平,又能有效保护生态环境,是值得推广的养殖模式。

黑鲷(Sparus macrophslus)又名黑加吉,是名贵的海洋经济鱼类,以肉质鲜美、营养丰富而深受消费者喜爱,又因其具有对温度、盐度等环境因子适应性强、食物广泛、养殖周期短、产量高、病害少、价格稳定等优势而成为重要的海水养殖鱼类。

菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum)是一种广温、广盐、广分布的海洋经济贝类,也是中国四大海水养殖贝类之一。菲律宾蛤仔作为一种滤食性贝类,具有极强的过滤能力,以有机碎屑和浮游生物为食,对养殖水体具有显著的净化和改善能力,有利于调节生态平衡,促进各品种间的互补互利,提高养殖生态环境质量[4]。有研究指出温度为17 ℃时,体重为(0.26±0.02)g(软体部干重)的菲律宾蛤仔清滤率为(0.41±0.03)L/(ind.·h)[5]。

目前,针对黑鲷与菲律宾蛤仔两个品种混养都有相关研究。其中,与黑鲷混养的水产品主要有对虾、脊尾白虾、缢蛏、美洲帘蛤、三疣梭子蟹等[6-8],与菲律宾蛤仔混养的水产品主要有海蜇、对虾、三疣梭子蟹、红鳍东方鲀、美洲黑石斑等[9-12]。而将黑鲷与菲律宾蛤仔两个品种混养的研究鲜有报道。

碱蓬(Suaeda salsaL.Pall.)是一年生草本植物,常见于海滨、湖边、荒漠等处的盐碱荒地上,是一种典型的盐碱指示植物。碱蓬种子榨出的油富含人体生长发育所必需的脂肪酸亚油酸(70%)和亚麻酸(6%),既可食用又可作为医药化工原料[13,14]。研究认为碱蓬对富营养化海水养殖尾水具有较强的生物修复能力,通过发达的根系和根系微生物的吸附、萃取以及生物同化作用去除养殖水体中氮、磷等;同时作为在滨海盐渍化土壤中生长的一年生优势物种,碱蓬还具有对滩涂养殖废水进行生物改良和修复的潜力[15-17]。

本研究选择碱蓬、黑鲷和菲律宾蛤仔3 种养殖对象,分别设计碱蓬-黑鲷、碱蓬-菲律宾蛤仔、碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔、黑鲷-菲律宾蛤仔4 种养殖模式,测定了水体中pH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、总磷、余氯、硫化氢等指标,通过水质指标以及养殖对象的生长指标来综合比较各养殖模式的差异,为海水生态养殖活动提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验所用黑鲷鱼苗为山东省烟台市蓬莱市安源水产有限公司提供的体长为3~4 cm 的鱼苗,菲律宾蛤仔购自烟台市莱山区家家悦超市(东海岸店),平均壳长约3.5 cm,碱蓬采自37°25′59″N,121°31′15″E滩涂地,高度基本一致,株高约为40 cm,养殖水体为人工配置海水,养殖过程中使用电磁式空气泵对水体进行泵氧。

1.2 试验设计

试验共设置4 个组别,每组设3 个平行参照,分别为碱蓬-菲律宾蛤仔(A 体系,编号A1、A2、A3,每组投放15 只菲律宾蛤仔,密度75 ind./m2)、碱蓬-黑鲷(B 体系,编号B1、B2、B3,每组投放7 条黑鲷鱼苗,密度155 尾/m3)、黑鲷-碱蓬-菲律宾蛤仔(C 体系,编号C1、C2、C3,每组投放7 条黑鲷鱼苗、15 只菲律宾蛤仔,密度分别为155 尾/m3、75 ind./m2)、黑鲷-菲律宾蛤仔(D 体系,编号D1、D2、D3每组投放7条黑鲷鱼苗、15只菲律宾蛤仔,密度分别为155尾/m3、75 ind./m2)。试验容器采用外径60.3 cm×39.3 cm×25.7 cm 厚的2.0 cm 泡沫箱,箱子盖板截掉1/3,打孔直径3 cm,在圆孔中插入碱蓬,孔间距4.5 cm。

1.3 指标测定

试验日期为2019 年6 月27 日—7 月10 日,试验过程中向每个模式投放等量饵料(日本林兼产业株式会社生产的鱼宝牌鱼饲料)。试验期内进行了4次水质检测,检测指标分别为pH、DO、氨氮、亚硝酸盐氮、总磷、余氯、硫化氢,并对水体清澈度、水体颜色进行肉眼观察。试验期间,持续进行黑鲷与菲律宾蛤仔的死亡率统计,每天清理死亡的黑鲷与菲律宾蛤仔并补充同期养殖备用的黑鲷鱼苗与菲律宾蛤仔。水体中pH 利用pH 计测定;氨氮利用纳氏试剂分光光度法测定;亚硝酸盐氮利用盐酸萘乙二胺分光光度法测定;硝酸盐氮使用紫外分光光度法测定;总磷利用钼酸铵分光光度法测定。溶解氧使用北京桑普生物化学技术有限公司生产的DO 测试盒检测,余氯、硫化氢使用南京特安科贸有限公司生产的MR2003 型电子比色器检测。

1.4 数据分析

使用Excel 2013 软件进行数据记录与图表绘制,使用SPSS v18 软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 碱蓬-菲律宾蛤仔与碱蓬-黑鲷模式

2.1.1 pH 与溶解氧的变化 碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)pH 分布在8.0~8.1,并存在小范围的波动,而碱蓬-黑鲷体系(B 模式)pH 基本维持在8.1(图1)。

图1 A、B 模式水体pH 变化

第2次水质测量时开始测量溶解氧含量。碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)DO 分布在5.0~8.0 mg/L,碱蓬-黑鲷模式(B模式)DO含量分布在5.0~8.3 mg/L,两种模式DO 均呈现先升后降的趋势(图2)。

图2 A、B 模式水体溶解氧变化

2.1.2 水质变化情况 碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)氨氮含量分布范围为0.3~1.1 mg/L,碱蓬-黑鲷体系(B 模式)氨氮含量分布范围为0.6~0.9 mg/L,且两种体系水体氨氮含量皆呈现先升高后降低的趋势,碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)在第3 次测量时高于碱蓬-黑鲷模式(B 模式),但第4 次测量时其氨氮水平低于碱蓬-黑鲷模式(图3)。

图3 A、B 模式水体氨氮含量变化

碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)亚硝酸盐氮含量变化范围为0.15~0.48 mg/L,碱蓬-黑鲷模式(B 模式)亚硝酸盐氮含量变化范围为0.09~0.50 mg/L,两种模式亚硝酸盐氮含量在养殖前期均出现上升趋势,至第3 次取样出现了大幅度的增加,从第3 次到第4 次取样,碱蓬-黑鲷模式(B 模式)亚硝酸盐氮含量增加速度放缓,碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)亚硝酸盐氮含量末期出现下降(图4)。

图4 A、B 模式水体亚硝酸盐氮含量变化

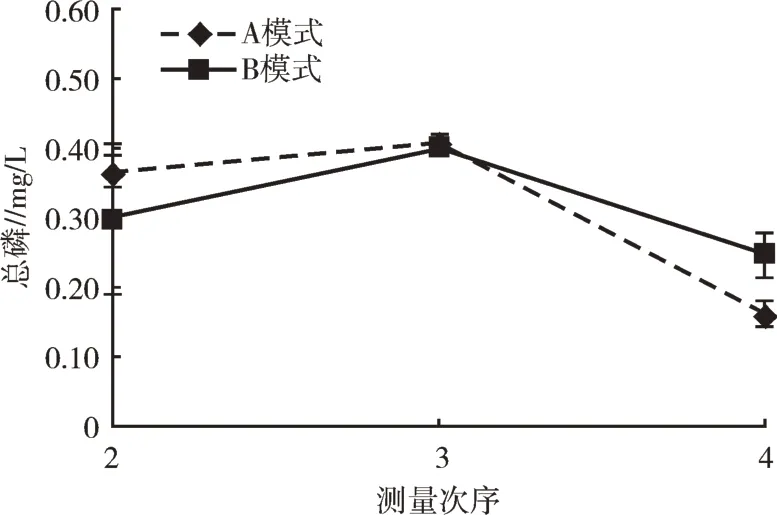

总磷含量在第2 次测量时开始进行检测,碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)总磷含量分布范围为0.16~0.41 mg/L,碱蓬-黑鲷模式(B 模式)总磷含量分布范围为0.25~0.40 mg/L,两种模式总磷含量均呈现先增高后降低的变化,在第3 次测量后两种模式水体总磷含量均下降(图5)。试验过程中两种模式水体余氯与硫化氢含量皆低于最低检测限度,余氯浓度小于0.2 mg/L,硫化氢浓度低于0.05 mg/L。

图5 A、B 模式水体总磷含量变化

2.2 碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔与黑鲷-菲律宾蛤仔模式

2.2.1 水体黄浑现象发生情况 在养殖过程中两种模式共6 组,除黑鲷-菲律宾蛤仔养殖组外,皆出现水体黄浑现象,同时菲律宾蛤仔大量死亡,养殖组必须换水的状况。换水后因为水质指标不具有连续性,故当某养殖体系有两个或两个以上平行养殖组出现水体黄浑现象时,停止记录该体系数据。试验过程中水体黄浑现象发生次数统计如图6 所示。

图6 各模式水体黄浑现象发生次数

2.2.2 pH 与溶解氧的变化 碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔模式(C 模式)pH 分布在8.0~8.1,随着养殖的进行呈现略微上升趋势。黑鲷-菲律宾蛤仔模式(D 模式)pH 仅测量两次,分别为8.1±0.0、8.0±0.04,之后出现菲律宾蛤仔大量死亡的现象(表1)。

第2 次水质测量时开始测量溶解氧,碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔模式(C 模式)两次溶解氧测量结果分别为5.0、9.0 mg/L,第3 次水质测量后3 个平行养殖组发生水体黄浑现象。黑鲷-菲律宾蛤仔模式(D模式)仅在第2 次水质测量时测量溶解氧含量,为5.0 mg/L,第2 次测量与第3 次测量之间两平行养殖组出现水体黄浑现象(表1)。

2.2.3 水质变化情况 碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔模式氨氮含量变化范围为0.8~1.5 mg/L,在前3 次测量时持续增加,第3 次测量后因水体黄浑现象数据中断。黑鲷-菲律宾蛤仔模式氨氮含量仅测量2 次后就有两平行养殖组出现水体黄浑现象,分别为(0.8±0.09)、(1.2±0.24)mg/L(表1)。

碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔模式(C 模式)亚硝酸盐氮含量变化范围为0.2~0.5 mg/L。在前3 次测量过程中呈现上升趋势,黑鲷-菲律宾蛤仔模式(D 模式)亚硝酸盐氮含量相对于C 模式较低,2 次测量均为0.2 mg/L(表1)。

在第2 次水质测量时检测各体系总磷含量,碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔模式经2 次测量后因水体出现黄浑现象数据中断,2 次测量的数据分别为(0.38±0.024)、(0.41±0.013)mg/L,而黑鲷-菲律宾蛤仔模式仅经过1 次总磷含量测定,结果为(0.35±0.01)mg/L,随后出现水体黄浑现象(表1)。试验过程中两种模式水体余氯与硫化氢含量皆低于最低检测限度,余氯浓度小于0.2 mg/L,硫化氢浓度低于0.05 mg/L。

表1 C、D 模式水质指标变化

2.3 黑鲷与菲律宾蛤仔死亡个数

图7 显示各模式在正式试验阶段各组黑鲷发生种内互残现象导致的死亡鱼苗数(黑鲷两只或一只眼睛被咬掉,鱼苗死亡的现象)以及模式菲律宾蛤仔死亡数。黑鲷与菲律宾蛤仔混合饲养时可观察到黑鲷种内互残现象降低,菲律宾蛤仔死亡数量大幅升高。

图7 各体系黑鲷互残致死数与菲律宾蛤仔死亡数

3 讨论

3.1 碱蓬-黑鲷与碱蓬-菲律宾蛤仔养殖效果

碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)pH 为8.0~8.1,而碱蓬-黑鲷体系(B 模式)pH 测量值均为8.1。结果表明,两种模式中菲律宾蛤仔对于模式pH 的影响程度大于黑鲷。菲律宾蛤仔拥有较强的水体过滤能力以及较为活跃的生理代谢活动[5,18],其生理活动可能会对养殖水体pH 造成一定的影响,使水体pH小范围波动。

试验中依靠泵氧机泵氧,因此水体溶解氧充足。检测结果显示养殖初期A、B 模式中溶解氧含量逐渐升高,原因可能与碱蓬的光合作用有关,碱蓬的光合作用提升了水体上层空气中氧气浓度,泵氧机在泵氧的过程中不断搅动水体,增强了水体中空气与外部气体的交换,两者共同作用使得水体溶解氧出现上升趋势。养殖后期水体溶解氧含量出现下降的趋势,该现象是由于饵料残渣、养殖动物排泄物和浮游生物尸体等有机物下沉和分解,以及底质中生物的呼吸消耗氧气造成的[19],同时碱蓬根际上附着的大量微生物及根际分泌的有机物也会造成需氧量增大的现象[17]。随着养殖活动的进行,养殖体系微生物数量和有机物含量逐渐增多[20],最终导致水体溶解氧含量下降。两种养殖体系水体溶解氧变化曲线较为一致,是由于增氧机在稳定体系的溶解氧含量方面起了较大作用,但是整体趋势显示碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)溶解氧含量略低于碱蓬-黑鲷模式(B 模式),虽然最后一次测量两组溶解氧没有显著差异(P>0.05),但对比两种模式溶解氧变化曲线仍可推测两种养殖体系对水体溶解氧的需求存在一定差异。

已有研究证实养殖水体中氨氮与总磷主要输入源为投喂的饵料[21,22],试验过程中各体系投入饲料量相同,图3 显示两体系氨氮含量在第二次、第三次测量时出现上升趋势,这是因为试验前期系统还未达到稳定阶段,对于水体的净化能力较弱,由于饵料的投入,导致水体中氨氮含量较高。第四次测量时两种模式氨氮含量均出现明显的下降趋势,A 模式下降幅度高于B 体系,两种模式氨氮含量差异显著(P<0.05)。碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)水体氨氮含量下降幅度较大,一方面是由于菲律宾蛤仔的滤食活动加快了水体物质循环,加上碱蓬根系对于无机氮的吸收利用,使氨氮向无机氮转化的速度加快,最终导致水体中氨氮含量下降较快;另一方面,有研究认为菲律宾蛤仔的滤食作用给浮游植物造成较大的摄食压力,刺激了初级生产,增快浮游植物的生长速度[18]。快速增长的浮游植物种群也能够增加对水体中无机氮的吸收,从而促进氨氮发生转化。

亚硝酸盐氮是氮元素在水体循环过程的中间产物之一,高浓度的亚硝酸盐对鱼、贝具有毒害作用[23]。A、B 模式在第一次到第三次测量中水体亚硝酸盐氮含量皆呈现上升趋势,到第四次测量时,亚硝酸盐氮浓度变化趋势没有延续之前的势头,B 模式上升趋势明显减缓,A 模式则出现下降的趋势。两种体系亚硝酸盐氮含量变化说明两种养殖体系稳定后都有自净能力,氨氮-亚硝酸盐氮-硝酸盐氮转化体系趋于成熟,硝酸盐氮一方面能直接被碱蓬吸收利用并用于合成自身有机氮;另一方面,一部分硝酸盐氮在盐碱胁迫时也作为碱蓬的渗透调节物质而被储存于液泡中[24],碱蓬持续吸收利用硝酸盐氮,使得转化能够持续进行,因此亚硝酸盐氮含量出现降低的趋势。第四次测量时A 模式亚硝酸盐氮含量低于B 模式,虽然差异未达到显著程度(P>0.05),但是一定程度说明在菲律宾蛤仔密度为75 ind./m2的碱蓬-菲律宾蛤仔体系中有机质的分解转化通路更加通畅,与氨氮变化的结果相吻合。

水体总磷含量在第二次水质检测时开始测量,发现其与两种体系氨氮变化有较为接近的趋势(图5),由于试验前期系统尚未稳定,饵料的投入使得水体总磷含量上升。后期系统稳定后,加快了总磷的吸收利用,从而导致总磷含量降低。其中,碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)总磷下降幅度较大,可能是由于菲律宾蛤仔的生物学特性加快了饲料中有机磷向无机磷的转化,同时由于浮游植物、碱蓬根系及根系微生物对于磷的吸收利用,使得水体总磷含量较快下降。

A、B 两种模式都能够实现对水体氮、磷分解利用的效果,最终呈现的结果除了与各模式的转化机制有关外,与养殖密度也有较大关系,本试验结果是基于黑鲷鱼苗155 尾/m3、菲律宾蛤仔75 ind./m2的密度条件,如果调整黑鲷和菲律宾蛤仔的密度,结果可能会出现变化。

3.2 黑鲷、菲律宾蛤仔混合养殖效果

黑鲷与菲律宾蛤仔混合养殖后,黑鲷死亡率较低,但是菲律宾蛤仔死亡数量较多,随后水质急剧恶化,水体变黄浑。在黑鲷鱼苗155 尾/m3与菲律宾蛤仔75 ind./m2的密度条件共同混养黑鲷和菲律宾蛤仔,导致菲律宾蛤仔大量死亡,诱发水质恶化现象。

养殖海水pH 是反映海水化学性质的一个综合指标,它与水生生物的代谢及浮游生物的生长繁殖密切相关。水体pH 变化一方面是由水体CO2含量的变化导致,另一方面也受碱蓬的生理活动影响。CO2的主要输入源为黑鲷及菲律宾蛤仔及微生物的呼吸、有机物的氧化分解等;消耗CO2的主要因素为水中藻类的光合作用[25],两方面共同作用影响模式CO2含量进而影响体系pH。C 模式pH 较D 模式偏高,初步认为是C 模式中碱蓬的存在对水体pH 产生了影响。碱蓬为了利于自身生长,根际分泌了一些碱性物质,使水体环境呈碱性[17],最终导致水体pH偏高。养殖体系中碱蓬的存在有助于稳定模式pH。

碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔模式(C 模式)与黑鲷-菲律宾蛤仔模式(D 模式)氨氮含量较高,明显高于碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)与碱蓬-黑鲷模式(B 模式),该结果同样说明该养殖密度条件不适宜黑鲷与菲律宾蛤仔共同混养。

4 小结

通过分析4 种养殖体系中水质及养殖对象生长指标,认为在本试验密度条件下,碱蓬分别与菲律宾蛤仔、黑鲷混养模式具有一定的稳定性,而黑鲷与菲律宾蛤仔不宜共同养殖。

1)碱蓬有净化水质的作用,并且可以增加养殖水体溶解氧含量,减少水体氨氮、总磷含量,同时具有稳定养殖水体pH 的作用,在海水养殖中可以考虑引种碱蓬。

2)在黑鲷鱼苗155 尾/m3、菲律宾蛤仔75 ind./m2密度条件下,从系统黑鲷、菲律宾蛤仔存活率,水质指标判断,碱蓬-菲律宾蛤仔模式(A 模式)、碱蓬-黑鲷模式(B 模式)相较于碱蓬-黑鲷-菲律宾蛤仔模式(C 模式)与黑鲷-菲律宾蛤仔模式(D 模式)更有优势,该密度条件下适宜建立碱蓬-黑鲷、碱蓬-菲律宾蛤仔混养模式。仅从水质净化角度考虑,碱蓬-菲律宾蛤仔混养模式更具有优势。

3)在黑鲷鱼苗155 尾/m3、菲律宾蛤仔75 ind./m2密度条件下,黑鲷和菲律宾蛤仔共同混养系统水质较差,养殖对象死亡率高,即使碱蓬存在的系统也超出了水质净化负荷,对于黑鲷和菲律宾蛤仔适宜的混养密度还需要进一步通过试验探究。