傅永康:价值是项目管理的最终成功指标和驱动因素

尉艳娟

四大颠覆性创新

记者:记得您曾经说过,《PMBOK指南》(第七版)的变化是颠覆性创新。为什么这么说?

傅永康:我认为《PMBOK指南》(第七版)的颠覆性创新主要体现在以下几个方面。

(1)项目成功度量指标的转变。传统项目管理强调的是在范围、进度、成本三重要素约束下满足质量要求从而成功地交付项目可交付物(Deliverable);而《PMBOK指南》(第七版)则认为价值才是项目成功的最终度量指标,项目管理的目标应为成功地交付项目成果(Outcome),进而实现收益并获取价值。

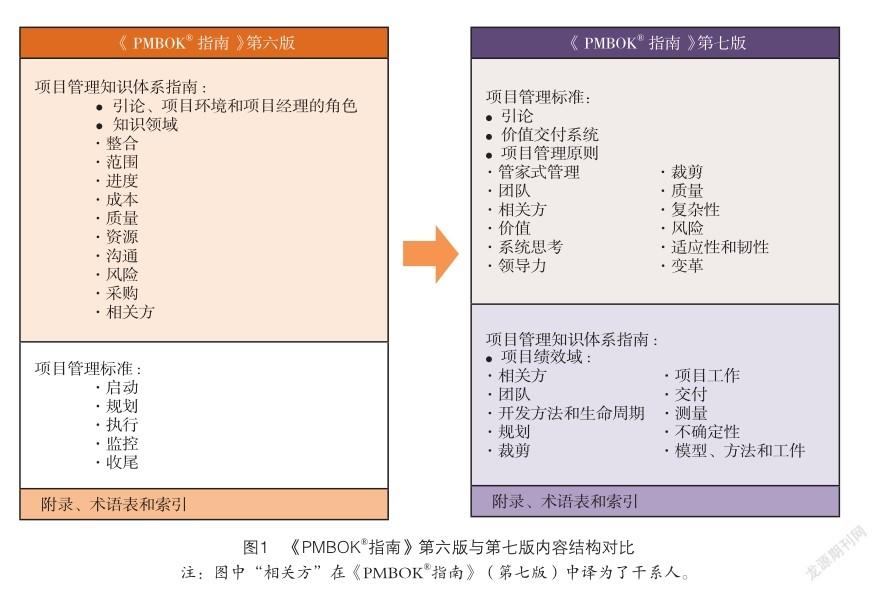

(2)内容结构的调整。《PMBOK指南》(第七版)在内容上并没有延续以前版本的五大过程组和十大知识领域的结构,而是将五大过程组变成了12项原则,十大知识领域变成了八大绩效域,如图1所示。

(3)项目管理方法的突破。由规定性要求向基于原则的灵活适应性转变。第七版侧重于交付最终的项目成果,项目团队可在12项原则的指导下,灵活选择具体的模型、方法和工具。这一点与前几版的规定性方法有非常显著的差异,过去的规定性指南对于每一个管理过程都有明确的ITTO(输入、工具、技术、输出)指导要求,第七版不再严格限制具体的过程与ITTO,使具体的管理更具灵活适应性。

(4)对项目经济时代的呼应。在以创新为主导的项目经济时代,项目管理的核心也需要做出调整,项目管理的目标要从实现事先定义好的可交付物,转向不断根据环境变化去迭代、完善项目可交付物,进而实现成果和收益,并最终实现价值。《PMBOK指南》(第七版)与时俱进,很好地体现了项目经济时代项目管理的特点。

第七版与第六版相得益彰

记者:很多专家表示,《PMBOK指南》第七版并不能替代第六版,而是与第六版相互补充,第六版解决“如何做”的问题,第七版解决“做什么”和“为什么做”的问题。对此,您怎么看?

傅永康:这种观点很有道理,但又并非完全如此。除了“如何做”之外,第六版其实考虑到了“做什么”和“为什么做”的问题,只不过与第七版相比,这些要素的内容占比较少、侧重点不同。

《PMBOK指南》(第六版)及之前所有历史版本的特色是以ITTO组成的过程为基础,构建出十大知识领域和五大过程组内容,涵盖了从立项启动到收尾解散的完整项目生命周期,通过一个个具体的过程来细致入微地指导项目团队如何开展工作,这的确很侧重“如何做”的内容。但是对于“做什么”,第六版其实也有描述:根据收集来的需求形成范围并分解出工作分解结构(Work Breakdown Structure,WBS )来做出相应的可交付物。对于“为什么做”,第六版主要体现在商业论证和项目章程中,但第六版的基本观点是立项应该是以发起人为代表的组织管理层的决策,而项目经理更多的是以成功实现可交付物为目标的项目执行团队的受托管理者,发起人与项目经理之间形成了一种“委托—代理”关系。

第七版完全摒弃了第六版的ITTO过程,弱化了“如何做”的内容,转而强调更加适应型的方法与工具选择。第七版特别强调的是交付价值,为了确保项目实现价值,项目团队需要适应环境的变化并不断进行调整,这就对“做什么”提出了更高的要求,项目团队需要拥抱变化,能够不断调整“做什么”的具体内容。对于“为什么做”,第七版特别提出了“管家式”管理原则,这一点实际上是对发起人与项目经理之间的“委托—代理”关系的一大突破,项目经理需要站在更高的层级考虑问题,更具有主人翁意识和社会责任意识,对于“为什么做”要有更深入的战略思考,从而与组织战略和价值目标保持一致。

个人认为,第六版更适合作为项目管理专业基础教育的学习指南,虽然它以预测型生命周期为基础,但它非常结构化和系统化,侧重规定与指导,有完整和系统的工具、方法,能够有效地指导项目经理开展具體的项目管理工作。第七版更适合有一定项目管理专业基础、需要进阶学习的项目经理。它更侧重启发与引导,让项目经理去思考项目管理中的各种场景,选择合适的方法去解决项目管理中遇到的各种问题,最终实现项目的价值目标。

第六版和第七版的侧重点不同,二者确实存在互补关系,我相信第六版今后仍会有长期的生命力,第七版的问世,并不能否定第六版的传统价值。

12项原则各有侧重

记者:《PMBOK指南》(第七版)给出了项目管理的12项原则。对于每项原则,您是如何理解的?

傅永康:12项原则是第七版“标准”部分的核心内容。原文中,每项原则都是一句话,对每句话进行提炼后的12个关键词分别是:管家式管理、团队、相关方、价值、系统思考、领导力、裁剪、质量、复杂性、风险、适应性和韧性、变革。

(1)管家式管理原则(成为勤勉、尊重和关心他人的管家)。该原则强调项目管理从业者,尤其是项目经理应该具有管家精神,遵循正直、关心、可信和合规的价值观,对管理岗位忠于职守,并且要具有三重底线(经济责任、社会责任、环境责任)意识。

(2)团队原则(营造协作的项目团队环境)。该原则强调项目是由团队来完成的,而团队只有在协作的基础上才能创造高绩效。

(3)相关方原则(有效的相关方参与)。该原则强调相关方对项目影响巨大,需要有效地让相关方参与到项目全过程中,争取积极的支持,减轻消极的反对,从而助力项目成功。

(4)价值原则(聚焦价值)。该原则强调价值是项目管理的最终成功指标和驱动因素,项目管理的重点要从可交付物的实现往后移,要更加关注收益和价值。

(5)系统思考原则(识别、评估和响应系统交互)。该原则强调项目团队需要用全局性、系统性、整体性的视角来看待和思考项目所处的环境及项目运作的全过程。

(6)领导力原则(展现领导力行为)。该原则强调团队中每个人都应具有领导力,应根据项目情境采用不同的领导力风格,有效的领导力有助于项目取得成功。我认为,领导力和追随力(Followership)是相互成就的,在展现领导力的同时培养每个人的追随力同样重要。

(7)裁剪原则(根据环境进行裁剪)。该原则强调每个项目都具有独特性,应根据独特的项目环境对项目管理方法进行裁剪,从而使得项目管理的方法与过程更适合每一个具体的项目。

(8)质量原则(将质量融入过程和可交付物中)。该原则强调质量是项目的基本要求,实现质量目标需要同时考虑满足过程质量和可交付物质量两个方面。

(9)复杂性原则(驾驭复杂性)。该原则强调项目处在一个由人、系统、模糊性和不确定性及技术创新等因素构成的复杂环境中,项目团队要理解复杂性的来源,持续关注复杂性的迹象,结合系统思考和项目经验,提升驾驭复杂性的能力。

(10)风险原则(优化风险应对)。风险与项目相伴,该原则要求项目团队积极地与相关方互动,主动地管理项目风险,从而尽可能增强机会、降低威胁,降低项目受损或失败的可能性,提升项目收益或成功的可能性。

(11)适应性和韧性原则(拥抱适应性和韧性)。VUCA时代,项目的特点是易变性、不确定性、复杂性和模糊性。该原则强调在项目过程中要以成果为导向,不断适应变化,并克服问题和困难,在困难挫折中恢复活力,从而促进项目成功。

(12)变革原则(为实现预期的未来状态而驱动变革)。该原则强调,在VUCA时代,环境不断变化,因此无论个人、群体还是组织都需要不断去适应变化以推动变革。

考虑到这12项原则不太容易记忆,我根据 PMP考试大纲的三大主题领域(人、过程和商业环境),将其进行了归类,如图2所示。

应对VUCA之道

记者:《PMBOK指南》(第七版)在八大绩效域之“不确定性绩效域”中,详细阐述了如何应对VUCA。您能结合《PMBOK指南》(第七版)的内容和自己的经验,分享一下应对VUCA的方法吗?

傅永康:《PMBOK指南》(第七版)不确定性绩效域中用了大段的篇幅,来逐个描述VUCA所对应的四个典型特征。对于VUCA的特点及应对之道,我们可以结合12项原则中的复杂性、風险及适应性和韧性等原则来加以探讨。

易变性存在于快速且不可预测的变化环境中,易变性与波动性是相伴而生的,如资源价格的波动,团队成员心理情绪的波动等。面对易变性,项目团队需要提升备选方案分析能力,增加进度与成本的储备,提升预测能力,根据变化趋势或波动规律来采用相应的对策。

易变性、复杂性和模糊性都是不确定性的来源,同时不确定性也是项目风险的主要来源之一。我们可以采用风险应对的那些措施与方法来应对不确定性,如加强相关方参与,收集更多的信息,建立可行的备选方案,提升适应性和韧性,建立快速学习快速适应的能力等。

复杂性反映的是局部与整体之间的混沌、非线性关系,它源于人类行为、系统行为和模糊性。应对复杂性可以考虑从以下几个方面入手:①系统的解耦,比如采用模块化设计的方法;②系统的重构,对系统结构进行简化创新;③过程的迭代,每次迭代解决一些功能增量,化难为易,积少成多。另外,肯尼芬框架(Cynefin Frame)和斯泰西矩阵(Stacey Matrix)模型等也有助于理解复杂性。

模糊性主要有两种形式:概念模糊性和场景模糊性。概念模糊性源于语言表达的不准确,可以通过建立明确的规则(如团队基本规则)和定义明确的术语(如项目管理通用术语)来加以克服。场景模糊性源于可能存在多个不同的选项或结果,可以采用适应型的解决方案,如渐进明细法、实验法和原型法等加以应对。

成为价值导向型组织“五步曲”

记者:“价值”一词是《PMBOK指南》(第七版)的高频词。您认为组织应该如何定义“价值”?对于如何转型成为价值导向型组织,您有什么建议?

傅永康: “价值”这个词并不太容易描述,即使在PMI内部,对于价值的理解也是不断变化的。《收益实现管理实践指南》一书对于价值的解释是:“已实现的收益减去为实现这些收益所付出的成本的净结果,价值可以是有形的或无形的。”而《PMBOK指南》(第七版)对于价值的解释为:“某种事物的作用、重要性或实用性。”

从图3所示的PMI价值环可以看出,对于价值的理解应该从输出(可交付物)进一步往前移,关注成果获取和收益实现,最后才是价值实现。

VUCA时代,组织为了适应环境变化,也面临着变革转型,价值导向型组织实际上是以价值为驱动的敏捷适应型组织。PMI在2021年的《职业脉搏调查报告》中特别提到了“捷变组织”(Gymnastic Organization),其本质上也是一种价值导向型组织。价值导向型组织要求在组织内外部环境变化时,员工的心态、知识与理念,组织的结构、流程与运作也都能够围绕价值这个核心,做出相应的变革调整。要顺利地朝价值导向型组织转型,我建议可以参考“ADKAR变革模型”,通过以下五个步骤进行转型。

(1)认知(Awareness)——组织高层建立对于价值导向转型的认知。变革都需要高层的理解和支持,组织高层要认识到价值导向转型的重要性和必要性,自上而下来推动转型。

(2)渴望(Desire)——激发组织内部对价值导向转型的渴望。高层将变革的原因与愿景在组织中进行传递,内部形成共同的变革目标与期待,让组织中每一位成员都对未来充满期望。

(3)知识(Knowledge)——组织内部培训学习如何进行转型。组织员工学习了解变革的相关知识,明确价值导向目标,规划并理解实现目标的流程与路径。

(4)能力(Ability)——组织建立适应交付价值的管理能力。通过项目实践,特别是试点项目的实践,锻炼和提升个人与组织的能力,并通过成功的试点项目在组织中加以推广,逐步提升整个组织的能力。

(5)巩固(Reinforcement)——将交付价值作为组织文化加以巩固。对于成功的转型加以适当的激励,将价值导向内化成组织的制度与文化,并继续为持续改进提供支持。

未来趋势

記者:从《PMBOK指南》(第七版)的变化,您能看出哪些项目管理发展的趋势呢?

傅永康:项目管理发展的趋势是个非常大的话题,我结合《PMBOK指南》(第七版)的变化,从以下几个细微之处来谈谈个人的观点。

(1)项目与项目管理的定义可能引入价值概念。第七版最根本的变化是强调项目要以价值为导向。但是在第七版中,项目和项目管理这两个基础术语的定义并没有发生变化,成果、收益与价值没有直接体现在项目与项目管理的定义中,这和第七版的变化有些不太同步。我相信未来这两个最基础的术语定义会发生变化,会更强调成果、收益与价值。

(2)项目经理的职责可能会发生延伸。在PMI标准体系和《PMBOK指南》传统版本中,项目管理、商业分析、项目集管理、敏捷实践、产品管理等角色职责的边界是相对清晰的。但是在创造价值的目标驱动下,项目经理的职责将不断突破传统的边界,未来项目经理是“传统项目经理+商业分析师+项目集经理+敏捷转型促进者+产品经理”的综合体。除了关注从立项到交付的过程,项目经理还需要考虑前期的商业论证、后期的收益实现。换句话说,他们需要具有管家精神与社会责任意识。

(3)PMO的职能有可能发生变化。传统PMO的职能以支持、控制与指导为主,随着敏捷转型的实践需要和对价值的重视,PMO将向价值交付办公室(Value Delivery Office,VDO)或敏捷卓越中心(Agile Centre of Excellence,ACoE)转型,甚至将来再进一步向价值管理办公室(Value Management Office,VMO)转型。这对组织级项目管理体系的建设、PMO的职能定位、PMO从业者的思维与能力要求等,都提出了新的挑战。P