《中华医典》治疗消渴用药规律挖掘研究*

袁代昌,袁玲,南征,袁盼盼,南一

1 宁夏医科大学中医学院 宁夏银川 750004

2 宁夏医科大学药学院 宁夏银川 750004

3 长春中医药大学附属第一医院 吉林长春 130021

4 宁夏医科大学教育部回医药现代化重点实验室 宁夏银川 750004

消渴是以口干多饮﹑多食﹑多尿﹑久则体重减轻甚至消瘦,或尿有甜味为主要临床特征的疾病。消渴之名首见于《黄帝内经》[1],根据病因及临床表现不同还有“消”“消瘅”“膈消”“肺消”“消中”等病名。《素问·奇病论》云:“此五气之溢也,名曰脾痹……此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也。肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴”。《素问·阴阳别论》谓:“二阳结谓之消”。《灵枢·五变》篇:“五脏皆柔弱者,善病消瘅”。《证治准绳·消瘅》[2]则明确提出三消分类:“渴而多饮为上消(经谓膈消),消谷善饥为中消(经谓消中),渴而便数有膏为下消(经谓肾消)”。另外古代医家很早就认识到消渴易发痈疽﹑水肿﹑耳聋﹑雀目或内障。西医学中的糖尿病﹑尿崩症等具有消渴临床表现的疾病均可参照消渴辨治,尤其是糖尿病已成为医学难题并日益受到临床医生及科研人员关注。通过阅读古代医籍,笔者发现中药复方在防治消渴及其并发症上有良好效果及独到用药特色,值得深入挖掘并加以利用。因此本研究利用数据挖掘方法对古代中药复方治疗消渴的用药规律予以初步分析,以期为现代中医临床提供理论指导和借鉴。

中华医典是对中医古籍进行全面系统整理而成的大型电子丛书。最新版中华医典收录的历代医学古籍达1156部,卷帙上万,共4亿多字,汇集了新中国成立前的历代主要中医著作。其收录的上千部中医古籍分为医经﹑诊法﹑本草﹑方书﹑针灸推拿等十二个大类,条理清晰﹑经纬分明,涵盖中医学所有学科,使读者能纵观千古医学之大成而无遗珠之憾。

资料与方法

1 处方来源

以“消渴““膈消”“肺消”“肾消”“消肾”“消中”“三消”“上消”“中消”“下消”“消瘅”“脾瘅”“强中”“风消”“渴利”“食亦”“消谷”“热中”作为关键词检索中华医典5.0系统中所有与消渴相关的医案。

2 纳入标准

①中华医典5.0系统中包含上述关键词的所有医案,筛选医案中的“主治”或“功用”项中明确记载有“消渴““膈消”“肺消”等上述关键词的处方。②处方不限剂型,汤剂﹑散剂﹑丸剂﹑膏剂﹑丹剂﹑酒剂等均为纳入对象。③处方记录清晰﹑完整。④处方药味不少于2味。

3 排除标准

①主治或功用虽然有“消渴““膈消”“肺消”等上述关键词,但相关症状描述不符合消渴临床表现的处方。②药物组成相同但处方名称不同者仅纳入1次。③单味药及药物记录不全的处方。④具有明显的封建迷信特点﹑剧毒以及现代难以获得的药物及处方。

4 数据规范化

以《中药大辞典》[3]以及《中药学》[4]为标准,将所有处方中的中药名进行统一规范化处理。如将栝楼根﹑天花粉合并统计为天花粉,麦门冬﹑麦冬合并统计为麦冬,白茯苓﹑赤茯苓合并统计为茯苓,桂﹑桂心﹑肉桂合并统计为肉桂,鸡膍胵﹑鸡胚胵﹑鸡内金合并统计为鸡内金。由于生地黄与熟地黄炮制前后性味功效改变明显,故对处方中出现的“生地黄”“熟地黄”予以分别统计。另有一些特殊药物在《中药大辞典》及《中药学》中皆无记载的,参考原著对该药物的定义[5]。

5 数据库的建立

利用Excel 2010软件建立消渴处方数据库,由2人分别录入数据,完成后交叉核对,不一致处查看原文讨论解决,将完成核验的Excel文件上传至古今医案云平台。

6 数据分析

运用古今医案云平台集成的数据挖掘方法[6-7],对数据进行统计分析,包括:①中药频次统计:是对中药的使用频次进行统计。②中药属性统计:是对中药的四气﹑五味﹑归经﹑功效进行统计。③聚类分析:距离类型选择欧式距离,距离方法选择最长距离法。④关联分析:关联分析又称关联挖掘,是发现数据库中不同项之间的联系。⑤社团分析:许多实际网络都具有一个共同性质,即社团结构。也就是说,整个网络是由若干个“群”或“团”构成的。每个群内部的节点之间的连接相对非常紧密,但是各个群之间的连接相对来说却比较稀疏。⑥复杂网络分析:复杂网络将复杂系统内各部件抽象为节点,部件之间的关系抽象为边,就构成了一个具有复杂连接关系的网络,这种抽象过滤了系统纷繁复杂的背景信息,只保留了系统的基本结构,有助于对系统内在的性质和特征进行研究。

结 果

1 方药纳入情况

根据纳入和排除标准,共筛选出明确治疗消渴的处方452首,涉及药物270味,总用药频次3524次。

2 中药频次统计

对筛选出的452首治疗消渴处方的中药数据进行频次统计,将获得的结果从高到低排序。使用频次≥100次的中药有8味,其中麦冬使用频次最高为210次,使用频率为46.46%。排名前20味中药频次表(表1)。

表1 452首消渴处方用药频次(前20味)

3 中药属性统计

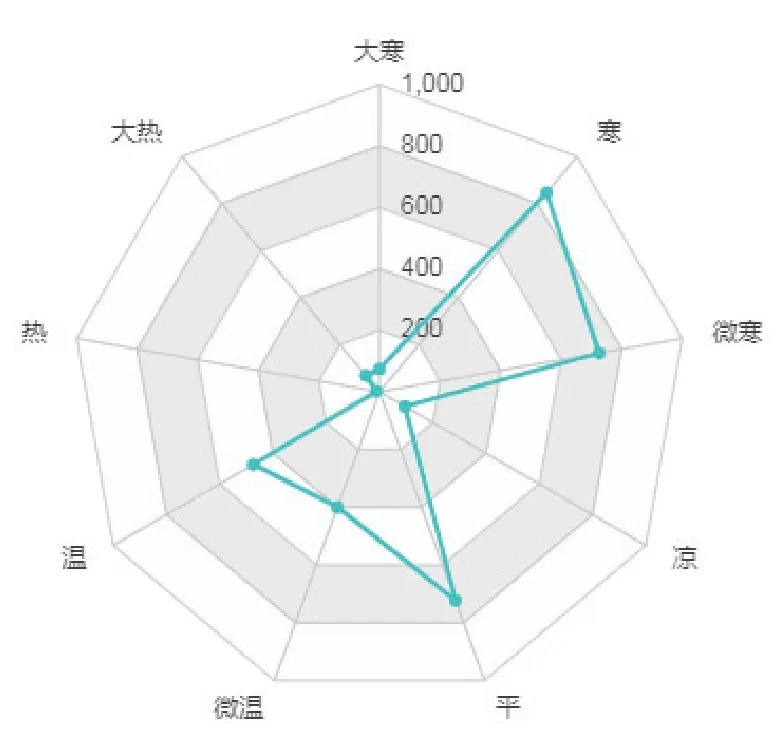

3.1 四气统计对 452首消渴处方的中药四气统计分析发现,古方治疗消渴药物排名前5的药性分别是寒(846次,占比为24.01%)﹑微寒(726次,占比为20.60%)﹑平(723次,占比为20.52%)﹑温(474次,占比为13.45%)﹑微温(400次,占比为11.35%)。中药四气雷达图(图1)。

图1 中药四气雷达图

3.2 五味统计 对452首消渴处方的中药五味统计分析发现,古方治疗消渴所用药物以甘味药最多,使用频次达2353次,占比66.77%;其次为苦味(890次,占比25.26%)﹑辛味(694次,占比19.69%)和微苦(571次,占比16.20%)。中药五味雷达图(图2)。

图2 中药五味雷达图

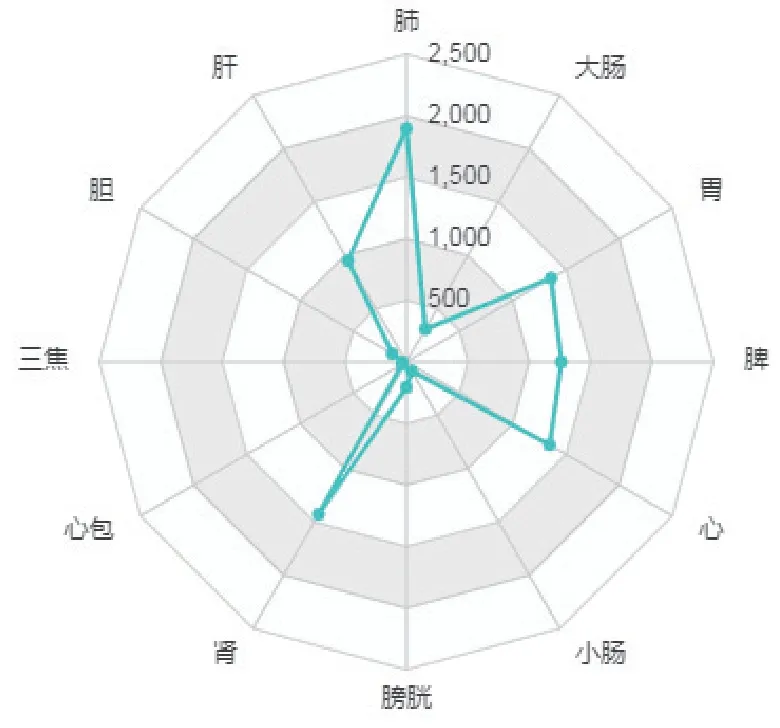

3.3 归经统计 对452首消渴处方的中药归经统计分析发现,古方治疗消渴所用药物归经排名前6的分别是肺经(1895次,占比53.77%)﹑肾经(1429次,占比40.55%)﹑胃经(1361次,占比38.62%)﹑心经(1347次,占比38.22%)﹑脾经(1261次,占比35.78%)﹑肝经(949次,占比26.93%)。中药归经雷达图(图3)。

图3 中药归经雷达图

3.4 功效统计 对452首消渴处方的中药功效统计分析发现,古方治疗消渴所用药物以清热药﹑补益药为主,其功效包括清热泻火﹑解毒﹑燥湿﹑凉血,养阴﹑生津﹑止渴﹑润肺﹑益气﹑养血,利水渗湿,宁心安神等。中药功效(表2)。

表2 452首消渴处方中药功效

4 聚类分析

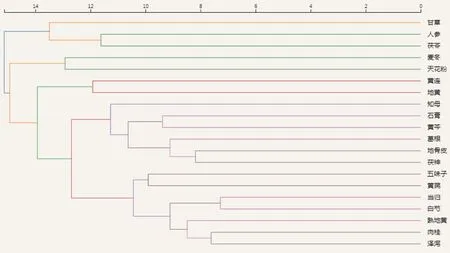

对452首消渴处方使用频次前20味中药进行聚类分析,聚类分析结果(图4)。以距离>14为界,可将其分为3组,具体分组情况:第一组:甘草﹑人参﹑茯苓;第二组:麦冬﹑天花粉;第三组以距离>12又分为:黄连﹑地黄;知母﹑石膏﹑黄芩﹑葛根﹑地骨皮﹑茯神;五味子﹑黄芪﹑当归﹑白芍﹑熟地黄﹑肉桂﹑泽泻。

图4 452首消渴处方中药聚类分析

5 关联分析

对452首消渴处方中药进行关联分析[8],设置置信度 > 0.50,支持度 > 0.10(置信度表示前者出现时后者出现的概率;支持度表示两者同时出现的概率;提升度表示“包含A的事务中同时包含B事务的比例”与“包含B事务的比例”的比值,提升度反映了关联规则中的A与B的相关性,提升度>1且越高表明正相关性越高,提升度<1且越低表明负相关性越高,提升度=1表明没有相关性;共现度表示数据A 和数据B同时出现的次数),共有天花粉—麦冬﹑麦冬—天花粉﹑人参—甘草等22对关联组合。452首消渴处方中药关联分析表(表3)。

表3 452首消渴处方中药关联分析

6 社团分析

对452首消渴处方中药进行社团分析,Cluster ID相同表示属于同一类或同一社团,结果表明:270味中药共分为5个社团,1号社团包含94味中药,主要以清热药为主;2号社团包含79味中药,主要以补益药为主;3号社团包含39味中药,以活血药和滋阴药为主;4号社团包含40味中药,以利尿药﹑消食药﹑开窍药为主;5号社团包含18味中药,以利水药为主。各个社团主要药物(表4)。

表4 各个社团主要药物

7 复杂网络分析

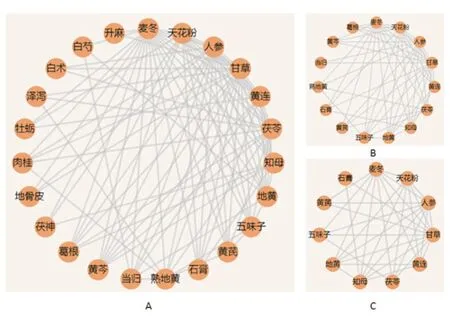

利用复杂网络分析得到治疗消渴的新方为(类型选择多尺度的backbone网络算法,设置边权重10,置信度0.5):麦冬﹑天花粉﹑人参﹑甘草﹑黄连﹑茯苓﹑知母﹑地黄﹑五味子﹑黄芪﹑石膏﹑熟地黄﹑当归﹑黄芩﹑葛根﹑茯神﹑地骨皮﹑肉桂﹑牡蛎﹑泽泻﹑白术﹑白芍﹑升麻。复杂网络图(图5)。

图5 治疗消渴的新方组成

讨 论

1 药物频次

通过对452首治疗消渴古方的中药数据进行频次统计,发现古方治疗消渴的高频药物以补虚药和清热药为主,消渴的基本病机为阴虚燥热,以阴虚为本,燥热为标,“补虚清热”可以很好的针对消渴病机,此外收涩药(如五味子﹑乌梅﹑桑螵蛸﹑山萸肉)和利水渗湿药(如茯苓﹑泽泻)在消渴的治疗中也占到了一定比重,以“补虚清热”为主,兼以“收涩利湿”的用药原则体现了损有余之热,补不足之阴,兼顾标本的配伍特点。高频药物中使用频次≥100次的中药有8味,分别是麦冬﹑天花粉﹑甘草﹑人参﹑茯苓﹑黄连﹑知母﹑地黄。麦冬味甘,微苦﹑微寒,归肺﹑胃﹑心经,具有养阴生津﹑润肺清心之功效;《名医别录》[9]谓其:“主治虚劳﹑客热,口干﹑燥渴……强阴,益精,消谷调中,保神,定肺气,安五脏”;现代药理研究表明麦冬中的甾体皂苷﹑多糖等活性成分可以通过增加瘦素﹑脂联素蛋白表达,增强对胰岛素敏感性等途径起到降低血糖的作用[10]。天花粉味甘,微苦﹑微寒,归肺﹑胃经,能清热泻火﹑生津止渴﹑消肿排脓;《神农本草经》[11]将其列为中品,云其:“主消渴,身热烦满,大热,补虚安中,续绝伤”;现代药理研究发现天花粉醇提物和天花粉凝集素能够缓解糖尿病症状,这与传统功效中的“生津止渴”相对应[12]。甘草味甘性平,归心﹑肺﹑脾﹑胃经,具有补脾益气﹑清热解毒﹑祛痰止咳﹑缓急止痛﹑调和诸药的功效;甘草作为消渴古方中的高频药物是基于传统功效“清热补益”及“调和诸药”,现代药理表明甘草活性成分可以改善胰岛素抵抗,从而发挥降糖作用[13]。人参味甘,微苦﹑微温,归脾﹑肺﹑心﹑肾经,能大补元气﹑复脉固脱﹑补脾益肺﹑生津养血﹑安神益智;现代药理证实人参皂苷和人参多糖均有较好的降糖作用,机制上人参皂苷能够增加β-内啡肽分泌和具有“类胰岛素”作用,人参多糖则是通过调节糖脂代谢,保护胰岛细胞[14]。茯苓味甘﹑淡,性平,归脾﹑肾﹑心经,具有利水渗湿﹑健脾﹑宁心安神的功效;湿邪留滞困厄气机,致津液不得疏布而出现口渴,茯苓淡渗利湿主治渴欲饮水,小便不利;茯苓性平,凡水湿之症无问寒热新久皆可配伍它药使用,如茯苓-白术﹑茯苓-泽泻﹑茯苓-黄芪﹑茯苓-人参﹑茯苓-山药﹑茯苓-桂枝等都是常见的临床配伍;现代药理表明茯苓不仅具有直接降糖﹑调血脂的作用,还能通过增强机体免疫力促进预后[15]。黄连苦寒,归心﹑脾﹑胃﹑肝﹑胆﹑大肠经,可清热燥湿﹑泻火解毒;《名医别录》载黄连:“主治五脏冷热……止消渴”,运用黄连等大苦大寒之药治疗消渴属于苦寒折热之法,立法虽合乎规范,但苦寒之药容易碍胃伤中,故不宜大剂量使用,同时宜配伍甘药以甘寒养阴,佐辛温药以升阳;现代临床及动物实验均表明黄连活性成分可以通过多种途径降低血糖,对糖尿病及其并发症都有疗效[16]。知母味甘﹑苦,性寒,归肺﹑胃﹑肾经,能清热泻火,生津润燥;知母为滋阴济水之药,养肾水有滋阴之功,泄肾火有生津之力,前人谓“内热火盛之证,惟此可以清之”;现代研究发现知母活性成分可以通过抑制α-葡萄糖苷酶﹑抑制肝糖原降解或异生等途径降糖﹑降脂[17]。地黄味甘﹑苦,性寒,归心﹑肝﹑肾经,具有清热凉血﹑养阴生津之功效;现代药理实验发现地黄不仅能降低肥胖型糖尿病大鼠模型的血糖﹑血脂水平,还能降低正常小鼠的餐后血糖及α-葡萄糖苷酶活性[18]。

2 药物属性

通过中药属性分析可以发现:药性上,古方消渴用药以寒性药物最多,其次为微寒和平性药,温性及微温中药也占到一定比例。消渴起病是由于阴液亏损,燥热偏盛,《景岳全书·三消干渴》[19]谓:“凡治消之法,最当先辩虚实。若察其脉证果为实火致耗津液者,但去其火则津液自生而消渴自止”,平性药物多有利水之功,且苗明三[20]等研究发现平性药物具有抗炎抑菌作用,可用以治疗内热消渴,故古代医家在治疗时选用寒性﹑微寒及平性药物以清泄其火热。若消渴迁延日久,加之患者体质禀赋各异,可导致阴损及阳而成阳虚或阴阳两虚之重症,故古代医家在治疗时又选取温性及微温药物以复其阳。药味上,古方消渴用药以甘味药最多,显著高于排在其后的苦味和辛味药。甘能补益和缓,苦能泻火坚阴,辛能行散气血;甘苦相配既能清泻热邪,又能补益热邪劫耗之阴;甘益气,辛通阳,甘辛相配则能化生阳气,用于消渴阳虚或阴阳两虚之证。归经上,古方消渴用药归经前三位分别是肺经﹑肾经﹑胃经(脾胃),符合古代医家上消肺燥,中消胃热,下消肾虚的三消分证施治思想;另外消渴病位可涉及五脏六腑,致五脏气血阴阳俱虚。功效上,古方消渴用药以清热药﹑补益药为主,故清热泻火﹑养阴生津﹑生津止渴﹑清热燥湿﹑清热解毒成为出现频次最多的功效。

3 组方特色

通过对452首治疗消渴古方的中药数据进行聚类分析可以看出,第1组:甘草﹑人参﹑茯苓。甘草补脾益气﹑清热解毒﹑调和诸药,一药而三用,人参补虚扶正﹑生津养血,茯苓健脾利水,三药合用共奏健脾益气﹑清热利水之功。第2组:麦冬﹑天花粉。麦冬长于养阴润燥,天花粉长于清泻火热,两者相配火热得清﹑阴液得养﹑津生而渴止。第3组:黄连﹑地黄,知母﹑石膏﹑黄芩﹑葛根﹑地骨皮﹑茯神,五味子﹑黄芪﹑当归﹑白芍﹑熟地黄﹑肉桂﹑泽泻。其中黄连﹑黄芩苦寒折热,地黄﹑知母﹑石膏﹑地骨皮﹑葛根甘寒养阴,五味子﹑黄芪益气,当归﹑白芍﹑熟地黄养血填精,肉桂助阳,泽泻利水,诸药共凑“补虚清热”“温阳利水”之效。

通过对452首消渴古方中药数据进行关联分析,结果提示古代医家用药时注重天花粉﹑麦冬﹑人参﹑甘草﹑黄连﹑茯苓﹑知母﹑地黄﹑五味子﹑黄芪﹑石膏等药物之间的配伍。如天花粉-麦冬﹑黄连-天花粉﹑黄连-麦冬﹑知母-天花粉﹑知母-麦冬﹑地黄-麦冬﹑知母-黄连﹑地黄-天花粉等组合清热泻火,养阴润燥,生津止渴;人参-甘草﹑黄芪-人参﹑黄芪-甘草等组合益气扶正,调和药性;人参-麦冬﹑甘草-麦冬﹑五味子-麦冬﹑五味子-人参﹑黄芪-麦冬等组合益气养阴,生津止渴;人参-茯苓﹑茯苓-麦冬等组合益气养阴,健脾利水;石膏-甘草清热止渴,补脾益气,调和药性。这些组合通过不同的搭配以增强疗效,无不遵循“补虚清热”之原则,体现了古代医家“谨守病机”的思想。值得一提的是,经关联规则挖掘出的药对存在相同药对前后项倒置的情况,如天花粉-麦冬与麦冬-天花粉,这可能与不同医家﹑不同时期医家﹑不同地域医家用药习惯不同有关。

通过对452首消渴古方中药数据进行社团分析,以清热药为主的1号社团和以补益药为主的2号社团药味最多,再一次说明“清热润燥,养阴生津”是古代医家消渴用药的主要特色,同时根据消渴兼证及并发症灵活的选取活血化瘀药﹑利水渗湿药等其他药物。

4 新方组成

通过复杂网络分析,得到治疗消渴的新方组成为:麦冬﹑天花粉﹑人参﹑甘草﹑黄连﹑茯苓﹑知母﹑地黄﹑五味子﹑黄芪﹑石膏﹑熟地黄﹑当归﹑黄芩﹑葛根﹑茯神﹑地骨皮﹑肉桂﹑牡蛎﹑泽泻﹑白术﹑白芍﹑升麻。其中麦冬﹑天花粉﹑知母﹑地黄﹑黄连﹑黄芩﹑石膏﹑地骨皮﹑葛根清热泻火,养阴生津,人参﹑黄芪﹑五味子﹑白术﹑甘草益气健脾,当归﹑熟地黄﹑白芍养血填精,茯苓﹑茯神﹑泽泻健脾宁心,利水渗湿,肉桂补火助阳,牡蛎咸涩走肝肾,育阴潜阳,升麻清热解毒,兼能与黄芪﹑葛根一道升举脾胃阳气,一药而两用。不难发现上述方药是由白虎加人参汤合三黄丸﹑麦门冬饮子﹑肾气丸为基础加减而成,且这几个方剂分别是治渴之法中“清热法”“养阴法”“温阳法”的代表方[21]。

结 论

本研究基于数据挖掘技术,对中华医典治疗消渴的用药规律进行初步探究﹑分析,客观反映了中华医典治疗消渴的用药规律,可以为现代临床提供指导借鉴。但本研究仅对中华医典5.0系统中中药治疗消渴的数据进行了挖掘,其结果难免挂一漏万,故挖掘出的结果尚需结合临床疗效来进行验证及评价。