川东盆缘带武隆—白马地区构造对志留系龙马溪组页岩气的控制作用

冯动军 李王鹏

(中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 前言

为探究四川盆地东缘武隆—白马地区奥陶系五峰组—志留系龙马溪组下部页岩层段特征及勘探开发潜力,部署了多口探井。勘探开发实践证明,四川盆地及周缘所钻的页岩气井含气量与产能差异明显。这是由于受保存条件尤其是构造作用的影响,四川盆地及周缘棋盘格状的通天断层发育,目的层暴露抬升到地表等原因使页岩气藏遭受不同程度的破坏。已钻的页岩气专探井(如渝页1井、河2井、黄页1井、昭101井等)不少落空。其中,彭页1HF井压裂测试最高日产气量达到2.5×104m3,但试采过程中压力、产量下降极快。这揭示了四川盆地近缘的高山区在保存条件相对有利的向斜带,存在一定的页岩气勘探前景[1],但仍要考虑四川盆地近缘因构造活动强烈、保存条件复杂而造成的勘探风险。

深入研究四川盆地东缘断裂带、储层出露区、构造形态以及构造演化历史等对页岩气保存的控制作用,为武隆—白马地区实现井位部署和商业开发提供技术支撑与参考,具有重要意义。

1 地质概况

武隆—白马地区处于川东盆缘带槽—挡过渡区,受NW向构造挤压影响,构造形态以NE向复向斜和复背斜相间分布为主,形成隆—凹相间、东西分带的构造格局。自西向东分别为石门—金坪背斜带、白马向斜带、老厂坪背斜和武隆向斜带。主要发育有燕山期NE-SW向控盆断裂大千断裂、白沙断裂和平安断裂以及喜山期近SN向的茶园断裂和胡家园断裂,受断裂分割自西向东形成石门背斜、白马向斜、老坪厂背斜和武隆向斜等次一级构造单元。

晚奥陶世—早志留世,华夏板块与扬子板块发生碰撞导致上扬子地区造山带前缘形成前陆盆地[2-3]。晚奥陶世,上扬子区碳酸盐台地相沉积转变为水深面广的盆地相,沉积了一套厚度不大、岩相稳定的暗色泥质岩和硅质页岩。早志留世龙马溪沉积期,川东南地区为半闭塞滞流海盆沉积,形成川南—鄂西—渝东深水陆棚区,武隆—白马地区位于深水陆棚相区的中心地带,沉积了一套富有机质的黑色页岩,富含笔石、放射虫化石,具有良好的生烃潜力[4]。

2 构造解释

2.1 地震资料品质分析

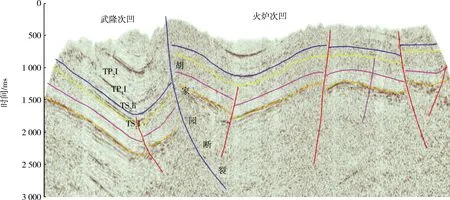

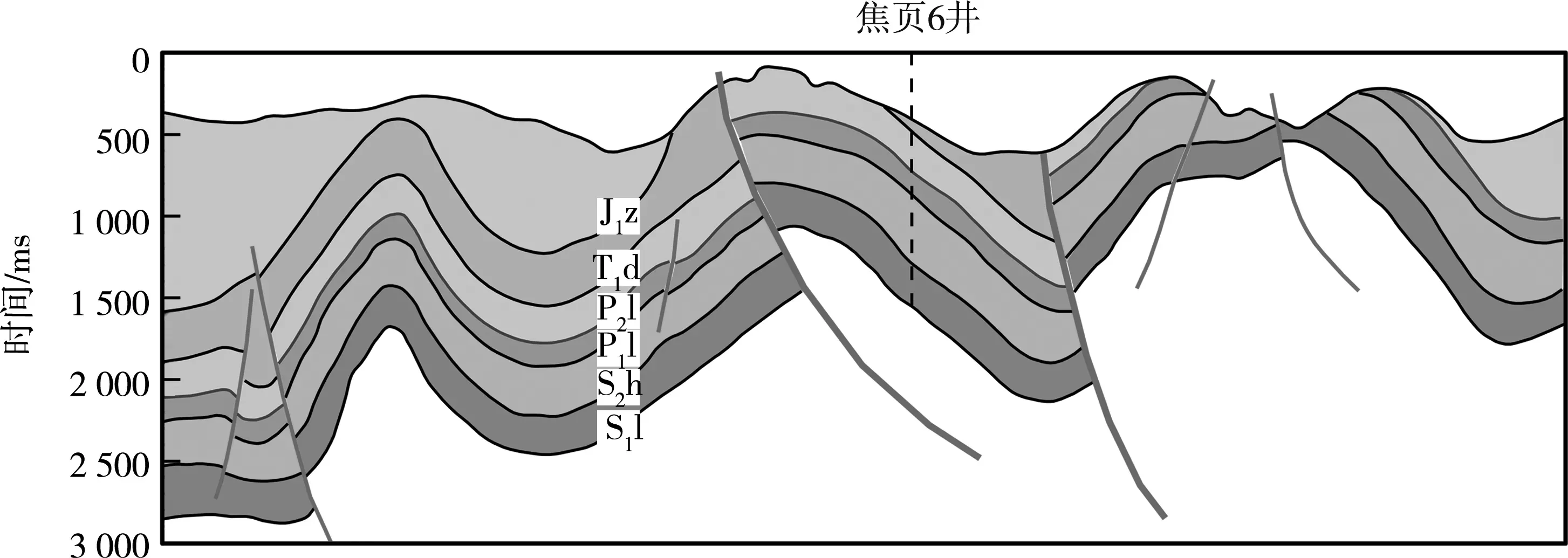

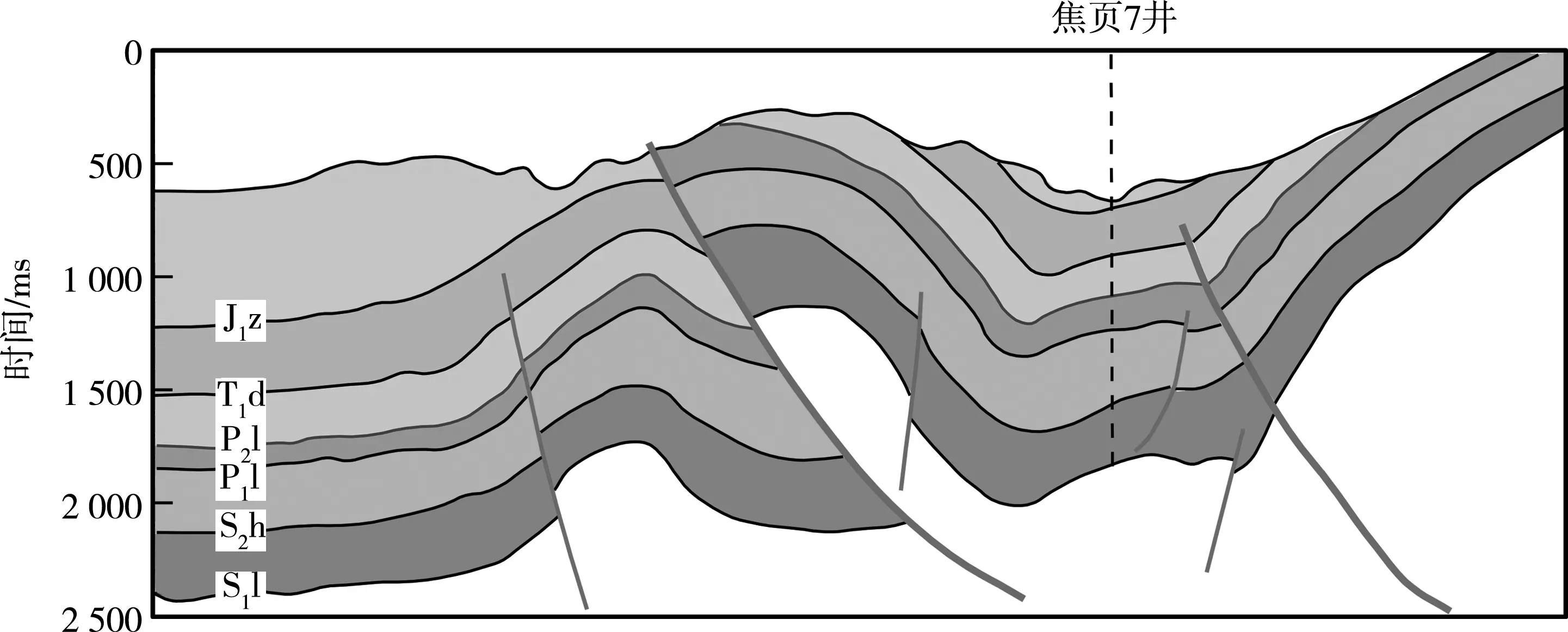

武隆—白马地区二维地震资料品质较好,主要目的层龙马溪组地震反射波清晰,反射结构特征明显,断点清晰,基本能够满足构造解释的要求(见图1)。但靠近齐岳山断裂带地区的地震资料品质差,开展构造解释较困难,且由于地震采集年代和采集观察系统不同,在构造高陡区存在偏移量的差异,使得不同方向测线的层位出现许多不闭合的现象,给构造解释带来一定的不确定性。

层位标定是一个地区综合构造解释的基础和关键,也是地震-地质-测井相互联系的桥梁,只有准确的层位标定才能进行可靠的层位对比与追踪解释。

目前,已收集的武隆—白马地区钻穿龙马溪组钻井资料有5口,对这5口井进行合成记录标定。剔除测井曲线上数据奇异值点,选择岩性和分布比较稳定、界面比较清楚的龙马溪组底界进行标定。通过合成记录标定、连井剖面解释,结合前期层位解释确定TP2Ⅰ底、TP1Ⅰ底、TS2h底和TS1Ⅰ底等4个反射层位。

4个反射层位的特征为:TP2Ⅰ底较连续—连续、中强波峰反射、全区可追踪;TP1Ⅰ底较连续、中弱振幅波峰反射、全区可追踪;TS2h底不连续—较连续、中弱振幅波峰反射、全区可追踪;TSlⅠ底连续—较连续、中强—强振幅波峰反射、全区可追踪。

2.2 时深转换

速度研究是二维地震资料解释中极为重要的一环,速度的精度直接影响着构造图的精度[5]。本次解释中,主要利用合成记录标定的测井声波速度对速度模型进行校正,从而获得时深转换所需的速度场。通过对比,各井时深关系基本一致(见图2),进一步验证了地质层位标定的合理性。然后再利用Landmark软件的TDQ模块进行时深转换[6],将转换后的深度解释成果导入双狐软件中完成构造图的编制工作。通过深度构造图与钻井分层对比发现,二者的最大误差约为50 m。

3 构造特征与样式

3.1 构造特征

川东地区的褶皱可分为3种类型,从东向西依次为:大庸断裂与恩施断裂之间的隔槽式褶皱带、恩施断裂与齐岳山断裂之间的槽—挡过渡带、齐岳山断裂与华蓥山断裂之间的隔挡式褶皱带。这一系列的NE-NNE向的褶皱群是我国地台盖层褶皱发育最典型的构造现象,褶皱轴向与四川盆地最长边平行,具有非常明显的地质特征。其中,武隆—白马地区位于恩施断裂与齐岳山断裂之间的槽—挡过渡带。

川东地区褶皱带具有以下特征:

(1)倾向上,具有分带性。隔挡式褶皱带、箱状褶皱、隔槽式褶皱内部构造分带明显,各种褶曲形态在一定的深度以下逐渐减弱,地表及地下断裂多数向SE方向倾斜。

(2)垂向上,具有分层性。褶皱构造的发育多集中在一定深度之上。隔挡式褶皱带的褶皱多发育在三叠系至地表,最深可至石炭系,再向下褶皱的变形强度迅速减弱,构造形变平缓。

(3)相同构造带内,褶皱构造形成机制具有相似性。同一构造带内,发育正、负向构造的地层层序基本相同,说明在形成过程中这些构造所处的构造层次与受到的作用力基本一致,褶曲程度也大致相同。

(4)不同构造带内,不同类型的褶皱发育次数不同。中生代以来,隔挡式、箱状、隔槽式褶皱带发生褶皱运动的次数存在差异。隔槽式褶皱带经历了3次重要的褶皱运动——印支运动Ⅰ幕、燕山运动、喜山运动Ⅰ幕;箱状褶皱带经历了2次重要的褶皱运动——燕山运动、喜山运动 Ⅰ 幕;隔挡式褶皱带仅经历了1次重要的褶皱运动——喜山运动Ⅰ幕。

(5)大断裂产状多与相邻岩层走向平行。川东地区地表的大型断裂几乎都为走向断裂,断裂走向与周围岩层走向一致,且多向SE方向倾斜,如华蓥山断裂、齐岳山及大庸断裂等。

此外,武隆向斜被胡家园断裂分为武隆次凹和火炉次凹(见图3),武隆次凹的面积566 km2;火炉次凹面积560 km2。武隆向斜距离剥蚀边界4 km、埋深2 000~4 000 m的有利区面积为664 km2,页岩气资源量大于4 737×108m3,埋深大于4 000 m的面积为138 km2[7]。

图3 武隆—白马地区WL2013-NE6测线地震剖面图

3.2 构造样式

川东高陡断褶带武隆—白马向斜区主要发育7种构造样式,如断展褶皱、断弯褶皱、断滑褶皱、叠瓦冲断褶皱、三角带构造、冲起构造和双冲构造等。

(1)断展褶皱。如中梁山背斜、沥鼻峡背斜、黄泥塘构造核部,主断裂向上消失在三叠系膏盐层中,浅部三叠系隆—侏罗系褶皱作用强烈,背斜倒转,核部地层剥蚀严重。当冲断岩席从下滑脱面沿断坡向上爬升时,逆冲断裂的滑移距离逐渐减小,并最终消失于上覆地层内,断裂的滑移距离及相邻地层的缩短量通过上覆地层的褶皱变形作用被抵消吸收,在断裂上方发育断展褶皱[8]。

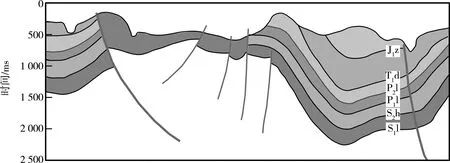

(2)叠瓦冲断褶皱。研究区寒武系—志留系之间较常见,如武隆地区龙马溪组断裂(见图4)。这类构造主要表现为一组倒向同一方向的逆冲断裂具有共同的底板断裂,随着挤压应力增强,在先存断裂前端产生更低缓的前展断裂或在主断裂上发育次级角度较高陡的冲断裂,冲断裂之间的地层发生褶皱。

图4 武隆—白马地区WL2012-NW24测线地震解释剖面图

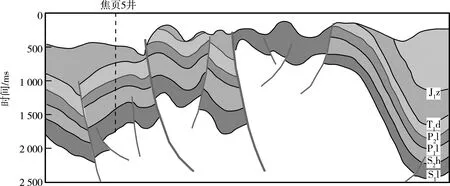

(3)断弯褶皱。研究区内石炭系隆—三叠系断裂中相对发育,武隆—白马向斜区发育在志留系隆—三叠系,地层褶皱变形(见图5)。当冲断岩席沿断坡从下滑脱面爬升到上滑脱面时,在断坡上方形成断弯褶皱[8]。

图5 武隆—白马地区WLBM2013-NW60测线地震解释剖面图

(4)断滑褶皱。滑脱背斜是发育在平行于层面的滑脱面或逆冲断裂之上的褶皱,控制滑脱褶皱的逆冲断裂只有断坪而无断坡,卷入变形地层仅涉及塑性的下寒武统[9]。

(5)三角带构造。如研究区黄草峡高陡背斜两翼潜伏构造带之间断穿中形变层的逆冲-褶皱组合围限而形成的断凹向斜带(见图6)。主要由两组相反方向逆冲断裂围限而成的构造组合,多发育于2组逆冲-褶皱组合缝带交汇处。

图6 武隆—白马地区WLBM2013-NW54测线地震解释剖面图

(6)冲起构造。如老厂坪背斜构造(见图7)。在逆冲作用中,反冲断裂与同时形成的逆冲断裂围限部位因强烈挤压而上冲,形成变形强烈的隆起构造。

图7 武隆—白马地区WLBM2013-NW42测线地震解释剖面图

(7)双冲构造。此类构造主要发育在鄂西—渝东和华蓥山等强变形区域。由多个断坡背斜的垂向叠置,当多个独立的断坡背斜呈前展式向前陆方向运动时,相邻的断坡背斜彼此逐渐靠近,最终叠置在一起,形成双冲构造。

4 断裂特征

多套地质体相互作用,导致川东地区南北构造不一致,同时研究区断裂发育具有分层性、分期性和继承性等特征[8]。

川东地区主要发育2组断裂体系,多期构造变形使不同构造层断裂走向具有差异性,晚期挤压变形使早期断裂发生继承性活动,并改变了断裂早期的形态。

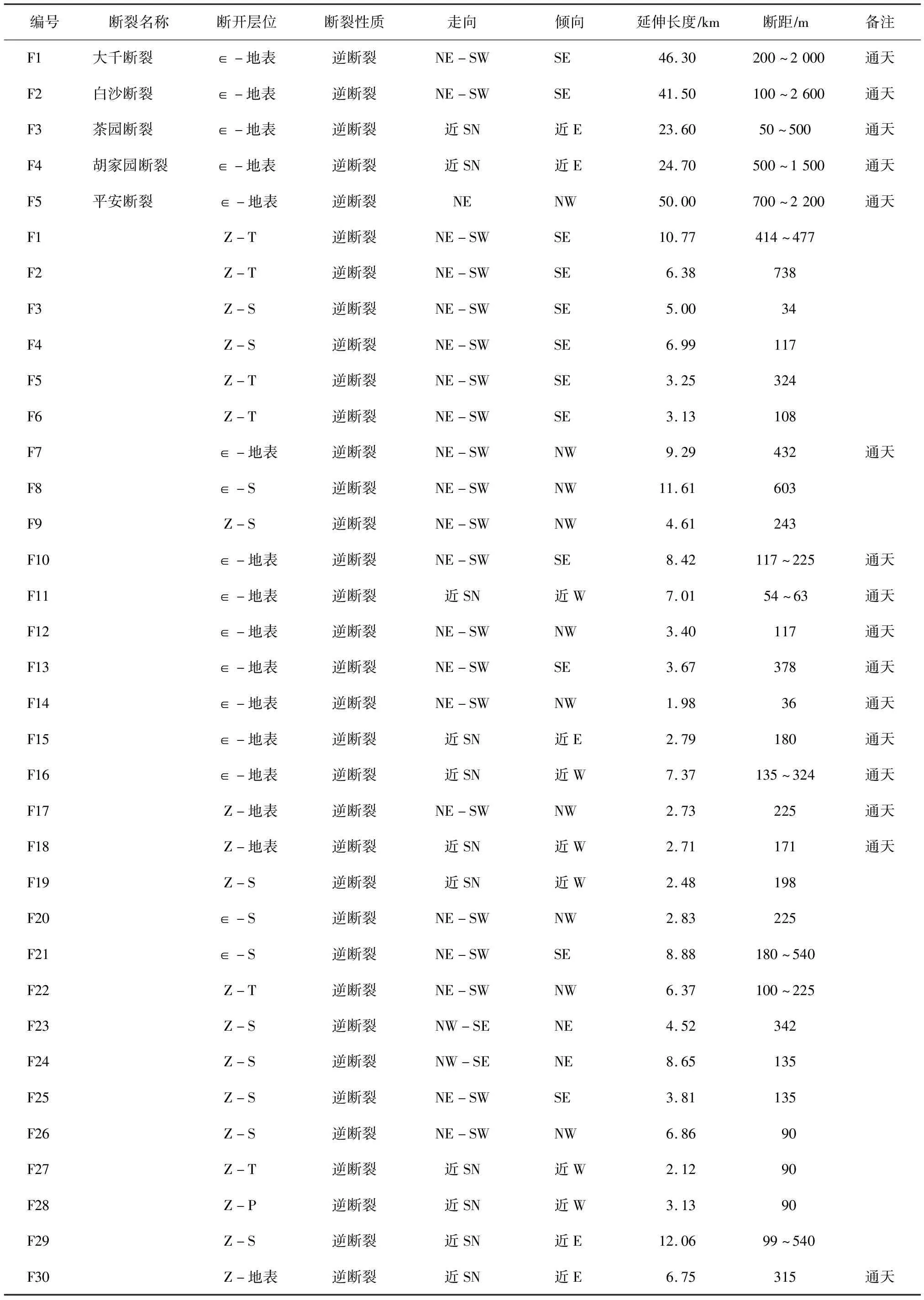

(1)NE向挤压逆断裂。这类断裂主要分布在高陡构造翼部,发育于中形变层,断裂向上断至雷口坡组—嘉陵江组膏盐层,向下断至志留系泥页岩层或寒武系膏盐层,形成于燕山期,主断裂整体向NNW逆冲,受晚期挤压作用影响较小。武隆—白马地区的大千断裂、白沙断裂和平安断裂等具代表性的断裂,断裂规模大且活动期次多。大千断裂平面延伸约46 km,断距为200~2 000 m;白沙断裂平面延伸约42 km,自南向北断距从100 m逐渐增大至2 600 m;平安断裂平面延伸约50 km,自南向北断距从1 250 m逐渐减小至700 m(见表1)。

(2)近SN向挤压逆断裂。这类断裂为川东高陡断褶带主体断裂,整体定型于喜马拉雅期,可分为晚期新生断裂和晚期继承性改造型断裂。新生断裂大多形成于喜马拉雅期,向上断至地表,向下消失于志留系泥页岩层,多呈SE向NW逆冲,纵向上切割早期断裂,在现今高陡构造主体的高部位较为常见。部分新生断裂形成于晚燕山期,向上断至雷口坡组—嘉陵江组膏盐层,向下断至志留系泥页岩层或寒武系膏盐层。晚期继承性改造型断裂主要为受喜马拉雅期挤压作用的早期断裂发生继承性活动,大部分挤压应力被膏盐层吸收,消失于雷口坡组—嘉陵江组膏盐层。

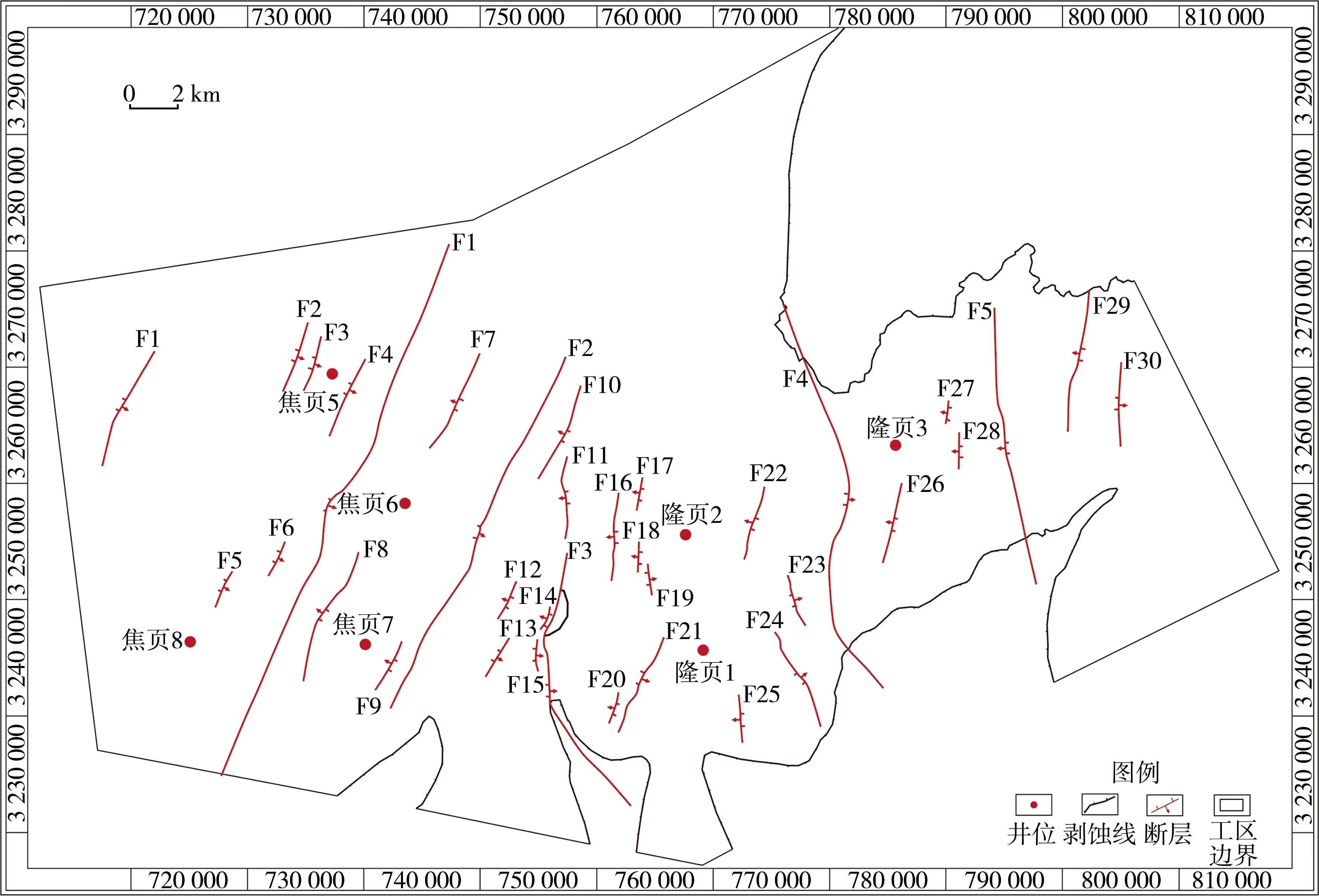

在武隆—白马地区,发育NE-SW向、近SN向和NW-SE向的断裂共35条(见图8),其中,控制武隆向斜构造形态的断裂5条,延伸长度均在20 km以上,最长可达50 km,最大垂向断距在2 000 m以上,均为通天断裂。具有代表性的断裂,如茶园断裂和胡家园断裂,断裂规模大,茶园断裂延伸约24 km,自南向北断距从1 200 m逐渐减小到450 m;胡家园断裂延伸约25 km,自南向北断距从500 m逐渐增大至1 600 m。区内断裂要素见表1。

图8 武隆—白马地区龙马溪组断裂分布图

表1 武隆—白马地区断裂要素

5 构造演化过程与页岩气保存

武隆向斜属于湘鄂西隔槽式构造变形中宽缓背斜之间的紧闭向斜,构造简单,中间地层较缓,两翼地层较陡,且向斜北翼地层较南翼陡。南北两翼出露志留系,西北翼为一背斜,核部出露志留系,向斜核部志留系龙马溪组最大埋深可达5 500~6 000 m。

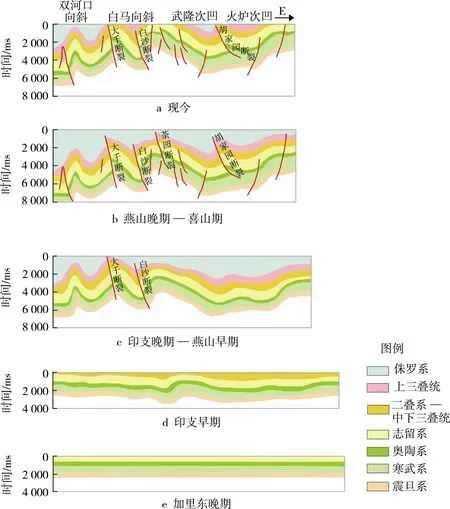

从构造演化过程来看,控制该地区页岩气保存的有利因素主要是向斜构造部位在晚期构造变形过程中经受的弱改造作用,后期小型断裂未明显切穿志留系(见图9)。NW54-NE14地震测线构造平衡剖面分析表明,武隆—白马地区构造活动主要形成于燕山晚期—喜山期,抬升剥蚀时间较晚,主生气期在J2早期,地层抬升之前有相当一段时期处于生气期,有利于页岩气后期的气源供给及页岩气的保存[10]。龙马溪组埋深较深,志留系页岩以及泥质岩在深埋条件下塑性程度较高,当埋深超过2 000 m时,微裂缝有一定的愈合能力。

图9 彭水—武隆—白马地区NW54-NE14地震测线构造演化剖面

从构造形态上讲,向斜构造翼部上倾方向不利于天然气的侧向封闭,且在燕山期之后,该区至少经历了3期不同方向的构造改造作用,特别是晚白垩世的拉张作用,正断裂切穿有效封盖层对气藏的破坏作用是致命的。

6 结 语

初步厘清了武隆及其邻区的构造格局:武隆向斜呈NNE向盾状展布,NW翼较陡,SE翼较缓;武隆地区构造样式主要以叠瓦冲断褶皱、断弯褶皱、三角带构造和冲起构造为主。川东地区下古生界海相页岩沉积时代较老,进入大量生气期的时间较早,复杂构造区或大断裂带范围内的页岩气大规模生成之后会经历长时间、多期次的构造作用,致使深部及地表地质条件复杂,页岩气藏保存条件较差;相反,在盆缘构造带中埋深适中,构造变形幅度相对较小、且断裂欠发育的构造单元,页岩气藏的保存条件相对较好。在今后的工作中,应加强构造保存条件与页岩储层含气性、产能等重要参数的定量关系研究,才能更好地将勘探开发成果应用于生产中。