生态礁体布置形式对水流特征的影响

丁 洁,田 鹏,沈雨生

(1.中交上海航道勘察设计研究院有限公司,上海 200120;2.南京水利科学研究院 河流海岸研究所,江苏 南京 210024)

随着工程建设中对生态环保的重视程度日益提高,水运、水利及海洋工程建设中投入越来越多的生态、环境补偿措施。生态礁体是人为设置在海中的结构物,可为鱼类等水生生物营造适宜的栖息、生长和繁育场所,具有良好的生态保育效果。近年,生态礁体也越来越多地应用到相关涉水工程建设的生态修复领域中。

生态礁体通常以礁群的形式,通过自身结构和布置形成新的水环境,营造适宜目标生物的栖息地和觅食区。生态礁体对周围物理环境的改变,尤其是局部流环境的改变,是礁体发挥生态效应的主要表现之一。合理的礁体布置有利于营造好的环境。对于深水区礁体,礁体的构造设计与布置会使海流形成上升流,将海底有机物和近底层的营养盐带到海水中上层,促进各种饵料生物大量繁殖生长,从而诱使各种鱼类聚集,形成良好的渔场。目前,人工鱼礁技术较成熟,已通过物理模型试验、风洞试验或数值模拟等方法开展了相关研究和应用[1-3]。对于以波浪影响为主的淤积型潮间带环境,也主要针对堤坝结构的生态功能开展了相关研究[4-5],但还没有专门针对礁体开展水动力环境研究和论证的案例。本文主要针对受波浪荷载作用且水流动力环境相对较弱、工程区呈微淤形态的潮间带区域开展生态礁体对水流影响的物理模型试验研究,并根据设计生态需求选取最优布置形式。

1 工程概况

1.1 建设要求

某沿海促淤整治工程的建设促进了泥沙淤积、滩面淤涨,潮间带逐渐趋向于陆域化,水生生物受到一定的影响。根据工程生态补偿建议,通过投放生态礁体修复生境。生态礁体投放位于促淤整治工程南侧堤外坡脚处,根据对补偿对象生物特性的研究,在平常波浪状态下,在生态礁体结构内和礁群内营造三维流场,生态礁体区域场内流速0.5~1.0 m∕s,且礁体结构内部空间不能被泥沙淤堵。

1.2 建设条件

1.2.1 水文条件

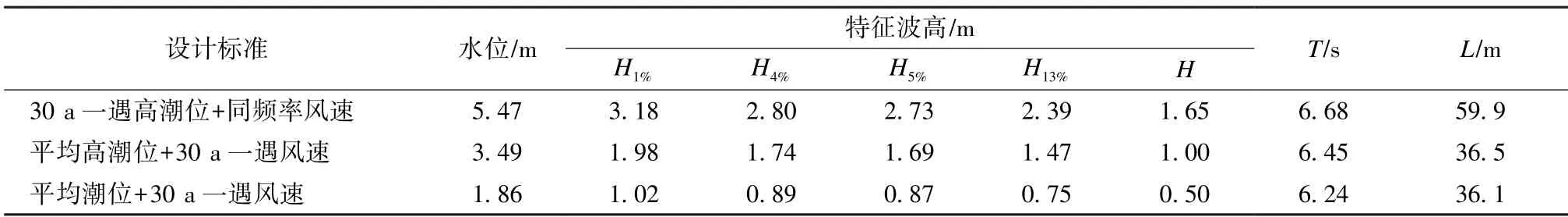

礁体设计标准为30 a 一遇,结合礁体布置位置,同步考虑平均高潮位和平均潮位下的波浪作用,见表1。

表1 礁体设计水文条件

1.2.2 滩涂淤积情况

工程区滩坡平缓、滩域广阔,滩涂总体为淤涨型潮滩,尽管随动力、泥沙条件的各种周期变化出现周期性的冲淤变化,但其历史演变趋势总体呈现向海淤涨延伸。2013 年6 月—2019 年11 月测图显示,促淤整治工程实施后,工程区周边淤积效果明显,淤积幅度大多在0.5~2.0 m;2020 年3 月局部地形测图数据显示,南侧堤护脚抛石及外侧现状泥面在0.5~1.2 m,淤积厚度在1.5~2.2 m。

2 生态礁体设计方案

2.1 礁体结构

礁体结构有两种形式:Ⅰ型礁体为梯形框架结构,顶板尺寸为0.8 m×0.8 m,开设9 个φ10 cm 的孔洞,底板尺寸为1.37 m×1.37 m,开设9 个φ16 cm的孔洞,底部角点处有4 个高0.4 m 的支脚,总高1.4 m;礁体一组相对的两个侧面分别设3 个0.6 m×0.1 m 的纵向孔槽,另一侧贯通,单个礁体质量1.35 t。Ⅱ型礁体是在Ⅰ型礁体结构基础上去除了4 个支脚,其他与Ⅰ型结构相同,单个礁体质量1.2 t。

图1 礁体结构

2.2 礁体布置

2.2.1 礁群布置

生态礁体拟布置于南侧堤外侧坡脚处,呈条带状分布,长约961 m、宽约21 m。工程生态礁群规模均为16 m×18 m 的矩形,礁群间距为5 m。每个鱼礁群由120 个单体生态礁体组成,单体生态礁之间紧密布置。

图2 生态礁体平面布置(单位:m)

2.2.2 断面布置

考虑到现状底部浮泥较厚,为保障礁体的稳定性,在现状滩面上抛填块石作为礁体安放基床。抛石基床顶高程控制在0.5 m、底宽约18 m(连同原抛石护脚0.5 m 平台形成约21 m 的抛石基床)。生态礁体规则摆放在抛石基床上,从原抛石护脚0.5 m平台向外侧依次摆放12 块礁体,礁体顶高程1.5~1.9 m。为满足礁体结构的稳定性,并与堤坝结构有效衔接,考虑采用两种礁体结构,内侧放置Ⅰ型礁体、外侧放置Ⅱ型礁体,生态礁体布置见图3。

图3 生态礁体断面(单位:m)

3 模型设计

3.1 研究内容及工况

试验内容为:在设计波要素作用下对生态礁体区域流速进行测量和对比分析,比较生态礁体不同摆放方式对水流环境的影响。

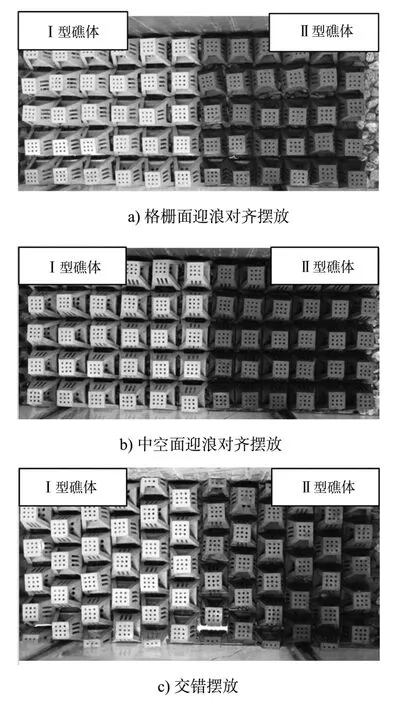

试验工况为:生态礁体摆放采用格栅面迎浪对齐摆放、中空面迎浪对齐摆放和交错摆放3 种方式。见图4。

图4 生态礁体摆放方式

试验条件包括:平均水位(1.86 m)及相应的30 a 一遇波浪(不规则波:H13%=0.75 m,T=6.24 s),平均水位(1.86 m)及相应的平常波浪(不规则波:H13%=0.4 m,T=4.0 s)。

3.2 模型设计

试验在水槽中进行,采用正态模型,按重力相似进行模型设计。模型比尺取1∶10。

1)试验断面的模拟。试验中,模型断面(包括生态礁体、抛石基床等)与原型保持几何相似。对于生态礁体结构,除了与原型保持几何相似外,还与原型保持质量相似。抛石基床块石经严格挑选,以保证与原型质量相似。

2)生态礁体结构内外流速试验。为了分析波浪作用下生态礁体结构内外的流速并对比生态礁体不同摆放方式的效果,采用多普勒流速仪(ADV)测量生态礁体结构内外的流速。

3.3 测点布置

对齐摆放时,分别测量Ⅰ型和Ⅱ型生态礁体第4 排礁体内侧和相邻礁体中间的流速;交错摆放时,分别测量Ⅰ型和Ⅱ型生态礁体第2、4、6 排礁体内和相邻礁体中间的流速。对于Ⅰ型生态礁体内的流速,同一排内分别测量了格栅面迎浪礁体和中空面迎浪礁体内的流速,还测量了礁体底板下部的流速。流速测点布置见图5。

图5 流速测点布置(单位:m)

除了在礁体区域测量流速外,试验中还测量了堤前流速,测量堤前流速时,测点位于中间水深处。

4 结构布置研究

4.1 流速过程与流场特征

根据试验,生态礁体受结构的阻拦作用,不同摆放方式下(格栅面迎浪对齐摆放、中空面迎浪对齐摆放和交错摆放),在波浪作用下礁体之间和礁体内部流场均呈不同程度的三维特征。其中,波浪传播方向上的前后方向(X向)流速最大、上下方向(Z向)其次,左右方向(Y向)最小,见图6。

图6 Ⅱ型礁体第4 排礁体内流速过程线(平常波浪)

4.2 流速沿程分布特征

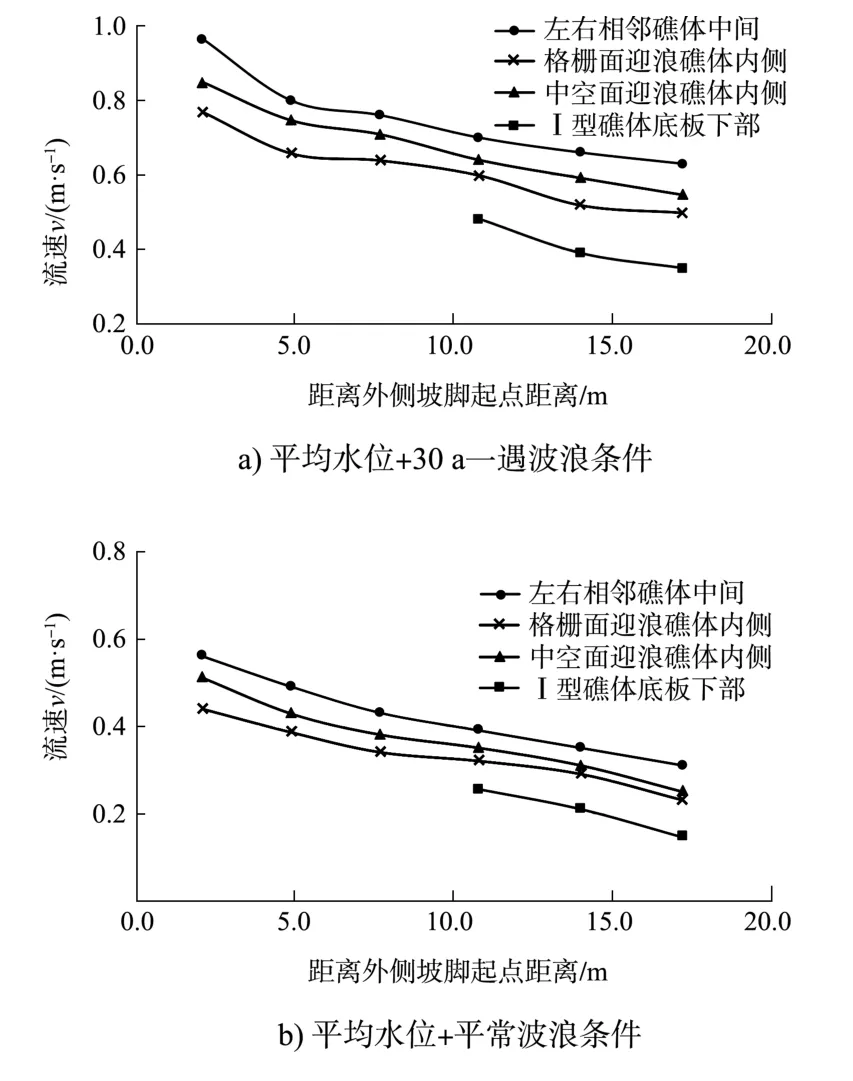

不同摆放方式下,礁体区域结构内、外侧流速均沿着波浪传播方向呈减小趋势,见图7。

图7 礁体区域的沿程流速分布

1)在30 a 一遇波浪条件下,除礁群外侧流速衰减较快外,礁群内各点流速衰减呈均匀递减的形态,衰减率基本相当。总体上,各布置方式下的流速均在0.5 m∕s 以上。

2)在平常波浪条件下,流速衰减较30 a 一遇波浪条件下快。在外侧的Ⅱ型生态礁体区内流速衰减较快,两种对齐摆放方式下,流速仍基本在0.5m∕s以上;交错摆放方式下,流速基本在0.5m∕s附近。在内侧的Ⅰ型生态礁体区内,流速衰减较慢,中空迎浪对齐摆放方式下,流速仍基本在0.5 m∕s 以上;格栅面迎浪对齐摆放方式下,流速基本在0.5 m∕s;交错摆放方式下,流速则基本在0.5 m∕s 以下。

4.3 摆放方式对流速大小的影响

由不同摆放方式下礁体结构内外的流速对比结果(表2、图8)可见,与格栅面迎浪对齐摆放方式相比,礁体交错摆放时相邻礁体中间的流速平均减小了13%,礁体内侧流速略有增大,流速分布更为均匀;礁体中空面迎浪对齐摆放时,相邻礁体中间和礁体内侧的流速均较大,与中空面迎浪对齐摆放方式相比,交错摆放时礁体内外侧流速均明显减小,相邻礁体中间的流速平均减小了35%,礁体内侧流速平均减小了28%。

图8 不同摆放方式下礁体结构内外的流速对比

表2 第4 排流速测量结果

只有保证礁体内有充分的水体交换,才能使礁体表面积得到有效利用,确保礁体表面固着生物的养料供给,因为水的流动可保证所有附着生物的代谢保持稳定。根据前述试验结果,各种摆放方式都能够营造复杂的流速,满足研究对象生物所需的三维流场环境。格栅面迎浪对齐摆放方式和交错摆放方式阻水作用明显,在30 a 一遇波浪条件下,流速沿程衰减至0.86~1.68 m∕s;在平常波浪条件下,流速沿程衰减至0.48~0.92 m∕s。中空迎浪对齐摆放方式阻水作用相对较小,在30 a一遇波浪条件下,流速沿程衰减至1.21~1.95 m∕s;在平常波浪条件下,流速沿程衰减至0.68~1.17 m∕s。由于工程区为淤积型潮间带环境,过小的流速不利于泥沙起动,礁体群及礁体结构内部容易在泥沙淤积后被堵塞,影响生态功能的发挥。中空迎浪对齐摆放方式在平常波浪条件下要求生态礁体场内流速达到0.5~1.0 m∕s 的指标,且流速相对较大可以增加礁体场内底沙的起动,减缓淤积;在30 a 一遇波浪条件下,还可以较多地从结构内携带泥沙至礁体外部。总体上,中空迎浪对齐摆放方案效果较好。

5 结论

1)对于不同摆放方式的生态礁体,在波浪作用下礁体结构内外侧流场均呈三维特征。其中,波浪传播方向上的前后方向(X向)流速最大、上下方向(Z向)其次,左右方向(Y 向)最小。

2)在设计波浪条件下,除外侧流速衰减较快外,其他各点流速衰减呈均匀递减的形态,衰减率基本相当;在平常波浪条件下,在外侧的II 型生态礁体区流速衰减较快,在内侧的I 型生态礁体区流速衰减较慢。

3)由于工程区为淤积型潮间带环境,过小的流速不利于泥沙起动。中空迎浪对齐摆放方式在平常波浪条件下具备生态需求对场内流速的要求外,且流速相对较大,可以增加礁体场内底沙的起动,减缓淤积;在30 a 一遇波浪条件下,还可以较多地从结构内携带泥沙至礁体外部。总体上,中空迎浪对齐摆放方案效果较好。