任光与中国左翼电影音乐

○ 王锐寒

绪论:中国左翼电影运动与电影音乐

“左翼”一词源于西方。广义上,“左翼(左派)”①中国大百科全书总编辑委员会《外国历史》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书·外国历史Ⅱ》,北京:中国大百科全书出版社,1991年,第1 162页中的相关记载。指在思想和行动上偏激进和革命主义的派别;“右翼(右派)”指在思想和行动上偏保守主义的派别。狭义上,“左翼”特指近现代中国上海英租界区的进步知识分子面对内忧外患的社会局面,在中国共产党领导下成立的“中国左翼文化联盟”“中国左翼戏剧家联盟”“中国左翼音乐工作者联盟”等社会组织,以及逐步展开的“中国左翼文化运动”“中国左翼音乐运动”“中国左翼电影运动”等社会活动。本文涉及的“左翼”一词,属狭义概念范畴。

本文涉及的“左翼电影”,特指1932年10月—1937年7月间②目前对“中国左翼电影运动”的开始时间有主要有三种说法:1.1931年9月《中国左翼戏剧家联盟最近行动纲领》颁布;2.1932年夏秋之交,由夏衍、阿英和郑伯奇三人加入明星公司担任编剧顾问,开始向电影阵地进军;3.1933年3月,“党的电影小组”正式成立。本文中,笔者采用第二种说法(说法1,此时并未开始电影创作的实际行动;说法2,标志着中国左翼文艺界开始向电影阵地进军;说法3,标志左翼电影运动更加规范化)。紧接着,第一部左翼影片《三个摩登女性》于1932年底顺应而出。直至1937年7月全面抗战爆发,左翼文化运动全部转为抗日救亡“国防运动”。由此,本文将“左翼电影”产生的时间界定在1932年10月—1937年7月这5年间。,在“中国左翼戏剧家联盟”领导下创作或发行、上海首映,内容上符合《中国左翼戏剧家联盟最近行动纲领》中有关电影要求③具体内容详见广播电影电视部电影局党史资料征集工作领导小组、中国电影艺术研究中心编著:《中国左翼电影运动》,北京:中国电影出版社,1993年,第17-18页。的一类影片。改革开放后,经夏衍等人回忆,确认那一时期,产生了74部左翼电影。④广播电影电视部电影局党史资料征集工作领导小组、中国电影艺术研究中心编著:《中国左翼电影运动》,北京:中国电影出版社,1993年,目录。这些电影以对社会大众及其生活的关注为多,在反映现实生活方面,侧重于暴露旧社会黑暗、对比贫富悬殊,唤起人们对现存制度的憎恨和对未来的向往,最后指明或暗示出一条前进的道路。同时,国民党的“电影检查”政策也使左翼电影大多采用曲折隐晦的手段或旁敲侧击的方式涉及主题思想。⑤封敏:《〈马路天使〉与新现实主义—兼论三十年代左翼现实主义》,《当代电影》,1989年,第5期,第95-100页。

左翼电影运动时值电影有声化发展初期,中国共产党和左翼进步艺术家意识到电影的宣传作用,认识到音乐能够借助电影得到更广泛流传。于是,进步作曲家专门为“左翼电影”写作合适音乐这一行动,以电影《母性之光》为始⑥秦启明:《漫话任光与电影〈母性之光〉》,《电影艺术》,1988年,第2期,第62-64页。悄然展开,加速了中国电影的有声化进程,电影音乐也得到飞速发展。鉴于歌词文字的“直观性”特点,左翼电影音乐大多为声乐作品,兼有少量器乐作品,曲调多源于民歌,朗朗上口且跨度不大,有利于观众理解和传唱。另外,“左翼电影音乐”是为“左翼电影”创作且服务的音乐艺术,在“电影检查”政策下,其曲调、歌词也大多隐晦地表达进步思想,或通过“音画同步”“音画对位”等手法,使音乐为电影主题思想服务。随着抗日救亡热潮逐步高涨,左翼电影音乐在后期已呈现出向抗日救亡音乐靠拢的趋势,直至1937年7月结束。

在歌曲被赋予特殊社会功能的背景下,左翼电影歌曲的词曲作者兼顾了当时大众的审美倾向,使作品兼具思想性与艺术性,产生巨大影响。正如音乐家吕骥所说:

音乐作为进步电影的一个重要组成部分,在党领导下,以巨大力量突破了当时国民党统治的迫害和限制,作为一面红旗,把中国音乐引入一个新的历史时期,把音乐艺术和人民的革命斗争结合起来。这不仅使音乐成为中国工农劳动人民进行革命斗争的武器之一,也把电影音乐推进到了一个光荣的高潮。⑦吕骥:《漫谈电影音乐创作》,《人民音乐》,1959年,第6期,第6-9页。

一、任光的左翼电影音乐创作

任光(1900—1941)出生于浙江嵊县⑧浙江嵊县,今浙江省嵊州市,至今已有2 150多年历史。嵊州是越剧的发源地,风景如画、人文荟萃,有书圣故里、天下第一瀑、绍兴温泉城等风景古迹。的石匠家庭。1917年,任光在嵊县中学毕业,考入法国天主教会管理的上海震旦大学。1919年,“新文化运动”兴起,任光赴法勤工俭学。他在里昂亚佛钢琴厂做工的同时,考入里昂大学音乐系专修音乐理论与钢琴,其间还掌握了钢琴制造与调音技术。毕业后,受聘到越南河内亚佛钢琴厂分厂任总工程师兼经理。1927年任职期满,1928年由里昂返回上海⑨秦启明编:《音乐家任光》,合肥:安徽文艺出版社,1988年,第10-11;10-11;12页。。回国后,逐渐涉足左翼相关社会活动。

(一)任光音乐创作历程概述

任光的音乐创作与他回国后的社会活动密切相关,包括以下三个阶段:

1.在社会大环境影响下向左翼思想靠拢

依据已掌握的史料,任光在左翼文化运动开展前未正式发表作品,⑩霍凤仁、颜久石,中国电影家协会、电影史研究部编纂:《中国电影家列传》(任光),北京:中国电影出版社,1982年,第71页。但此时的社会活动为其创作奠定了基础。

1927年,第一次国内革命失败,中国社会此后长期被国民党统治。任光回国后,祖国大地满目疮痍、民不聊生,激发了他的爱国情怀,为其之后参与左翼文艺事业埋下伏笔。初来上海,任光进入百代唱片公司担任音乐部主任。他为公司录制发行的中国传统音乐唱片,获得很大收益,其工作得以稳定,生活获得保障。⑪秦启明编:《音乐家任光》,合肥:安徽文艺出版社,1988年,第10-11;10-11;12页。任职后,任光很快结识了田汉,以加入“南国社”为开端,开始涉足“前左翼文艺界”⑫秦启明编《音乐家任光》中的“任光年谱”记载为“开始涉足左翼文艺界”,但在笔者看来,此时并不能称为“左翼时期”,而是“前左翼时期”,它为左翼文艺运动的开展创造了条件。。

“九·一八”事变和“一·二八”事变的爆发,使任光的爱国情感迸发,于1932年3月创作出有记载的第一首音乐作品—领唱、齐唱歌曲《十九路军》(佚名词),也是中国最早的抗日爱国歌曲之一⑬秦启明编:《音乐家任光》,合肥:安徽文艺出版社,1988年,第10-11;10-11;12页。,歌曲中的抗日救国思想与当时的左翼进步思想不谋而合。

2.进入左翼阵营,电影音乐创作高峰期

1933年1月,任光加入“苏联之友社”音乐小组,标志他真正意义上加入了左翼音乐阵营,其电影音乐创作也集中于这一时期。

同年2月9日,左翼文艺界将工作重心转向电影阵地,⑭同注⑨,第12;14;59页。开始为左翼电影创作歌曲。在保证左翼电影音乐创作产出的同时,任光兼顾了非左翼电影配乐和独立作品创作,如女声独唱《红玫瑰》《怕春归》《小鸟儿思亲》、齐唱《少年进行曲》《妇女节歌》《打回老家去》、独唱—齐唱《和平歌》、童声独唱《落叶》《警钟》、器乐曲《彩云追月》《晚来香》《花好月圆》等,均由百代唱片公司灌制发行。还引荐了聂耳、安娥等人入百代唱片公司工作,并将左翼音乐创作灌制成唱片发行。录制时,他会反复指导歌手练唱并亲任钢琴伴奏。

综上,任光在这一时期为左翼音乐运动的顺利开展做出了不可替代的贡献。

3.对左翼思想的继承发扬

随着全面抗日战争爆发,任光创作抗日歌曲《打回老家去》被日本领事馆发现。他再度留法进修理论作曲,脱离了电影音乐创作。国内形势严峻,他多次往返国内外⑮除1937年被迫赴法国进修一年多之外,1939年任光赴新加坡工作,既逃离了国民党的追捕,又能实时了解国内抗战动态。,将中国抗日救亡歌咏带出国门,通过音乐向世界宣传中国抗战必胜的决心和士气。

在国外,他参加当地音乐文化活动,了解国外音乐、文艺发展的历史及现状,组织华人华侨成立合唱团,教唱《国际歌》《义勇军进行曲》《大刀进行曲》等抗战救亡歌曲,为中国难民举行义演,在国际范围内引起人们对中国抗日战争的关注。

在国内,他参加各种文艺界抗敌协会、纪念会、音乐研讨会等,介绍欧洲音乐,对救亡歌曲的宣传和未来方向提出意见。同时,他将对祖国的热爱、共产党员的风采和对侵略者的愤懑通过音乐表达出来。

1940年春,任光最后一次回国,首先进入中国电影制片厂为电影《东亚之光》写作主题曲《游击队之女》,之后入重庆育才学校音乐组教授钢琴、作曲等课程⑯同注⑨,第12;14;59页。,同年七月,加入新四军,在战地文化服务处负责音乐工作⑰同注⑨,第12;14;59页。,创作了《擦枪歌》《别了皖南》等鼓舞士气的齐唱曲。

1941年初,国民党发动皖南事变,1月13日,任光指挥战士们高唱《别了皖南》后,不幸被流弹击中胸膛牺牲,年仅41岁。

(二)任光左翼电影音乐创作概述

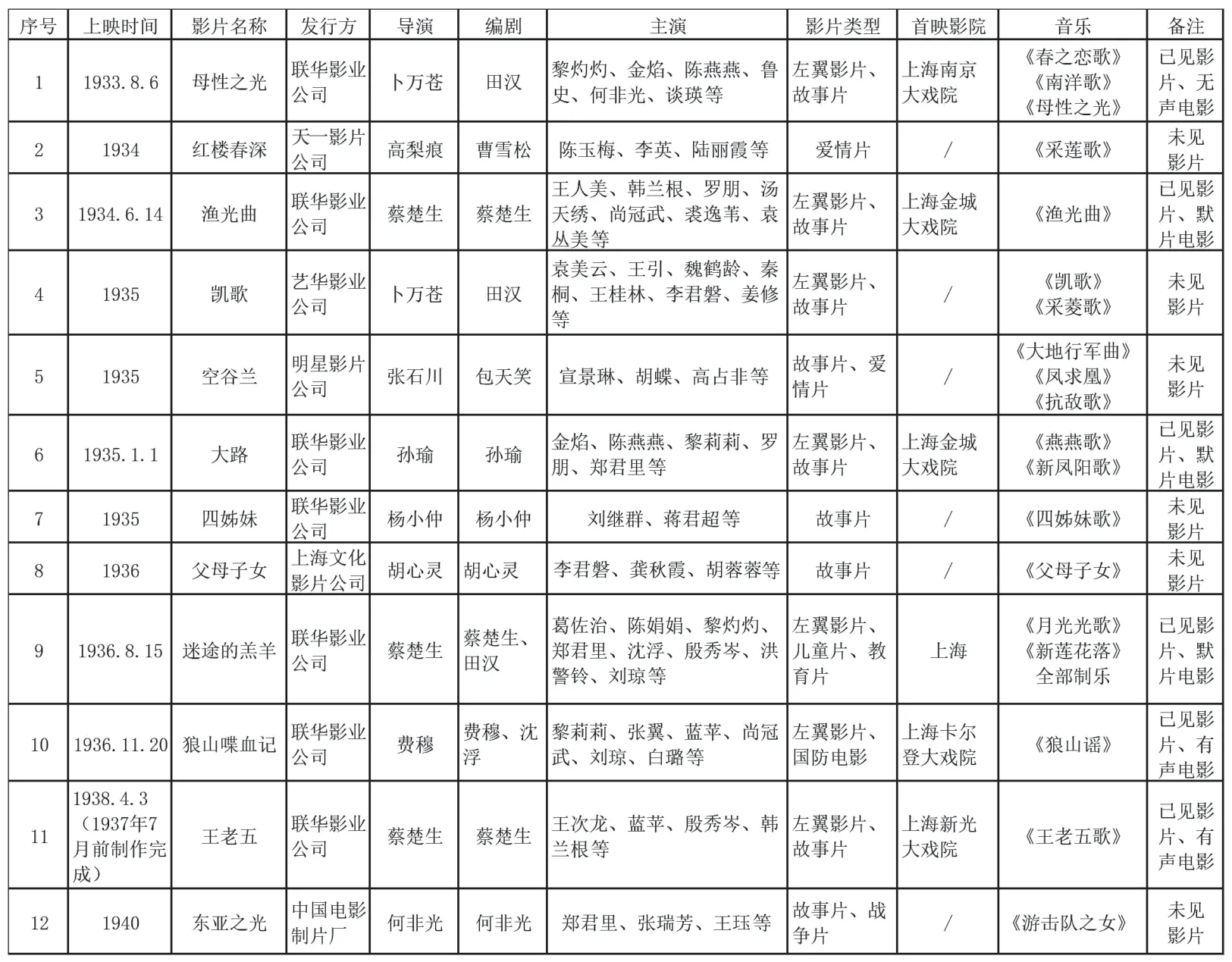

任光一生共为12部电影配乐(见表1)。依据影片的创作/发行时间和内容,12部电影中有7部属左翼电影。

表1 任光参与音乐创作的电影一览表(按发行时间顺序排列)⑱此表通过对中华人民共和国成立前的电影资料梳理得来,其中所列音乐仅呈现任光的创作。

1932年,电影《三个摩登女性》标志了“左翼电影”创作的开端。1933年,电影《母性之光》开启了由左翼作曲家参与电影音乐创作的历史;1934年,电影《渔光曲》的成功使“合适的电影音乐成为电影必需品”;1936年,电影《迷途的羔羊》成功尝试了主题音乐器乐化贯穿的创作方式等。这些中国电影音乐发展中的关键节点,任光几乎都参与其中。

在已掌握的74部左翼电影资料中,共发现为26部电影创作的48首电影音乐,包括5首器乐作品、1部组歌和42首声乐作品。其中任光参与7部电影的音乐创作,包括10首声乐作品和3首器乐作品。声乐方面,他创作了第一批左翼电影歌曲;《渔光曲》标志了中国早期电影音乐创作水平的整体提升;电影《王老五》的同名主题曲,生动刻画了影片中的人物形象。器乐方面,在声乐创作为主的背景下,任光专门为影片创作了3首器乐作品。通过音乐主题的变奏和再现贯穿影片,探索了电影音乐创作的新形式,是同时期左翼电影音乐的创作中的一次创新。

任光作为一名留法作曲家,其电影音乐创作并没有被西方技法所限制,相反地,其创作具有独特的中国风味。其左翼电影音乐创作,从开始的时间、作品的数量,到音乐题材、体裁的多样性、艺术风格探索的广度,都是左翼电影音乐作曲家群体中的代表。

二、任光左翼电影音乐代表性创作研究

(一)声乐作品

任光共为6部左翼电影创作10首声乐作品。1933年创作电影《母性之光》插曲《春之恋歌》《南洋歌》及同名主题曲;1934年创作电影《渔光曲》同名主题曲;1935年创作电影《大路》插曲《新凤阳歌》和《燕燕歌》,创作电影《凯歌》同名主题曲《凯歌》和插曲《采菱歌》;1936年创作电影《狼山喋血记》主题曲《狼山谣》;1937年创作电影《王老五》同名主题曲。依据电影有声化进程的三个阶段,选取以下三首代表作品呈现。

1.“默片”电影中的声乐作品—《渔光曲》⑲电影《渔光曲》为黑白无声配乐歌唱片,时长55分59秒,联华影业公司出品,蔡楚生编导,王人美、韩兰根、汤天绣、罗朋等主演,1934年6月14日在上海金城大戏院首映。影片讲述了出生在穷苦渔民家庭的孪生兄妹小猴和小猫的悲苦人生,反映出在阶级压迫下中国劳动人民的艰辛生活。任光、聂耳二次联手完成影片的配乐工作。聂耳承担背景音乐的制作,任光创作了同名主题曲。同名主题曲

女声独唱《渔光曲》⑳谱例见《任光歌曲选》,北京:人民音乐出版社,1982年,第20-21页。说明:原谱为G调,但影片中呈现为D调。,由安娥作词,王人美演唱。

(1)歌曲的艺术特征

1)歌词内涵

歌词共三段。从景色切入,层层递进,将渔民的生活现实呈现。第一段,借助“云儿飘”“鱼儿藏”的自然景观描绘及“太阳里晒渔网”“迎面吹海风”的生活环境描写,呈现出看似自然的工作环境和惬意的渔民生活状态。第二段,借助诗意的语言,渲染捕鱼中的恶劣天气和收成难测的谋生现状。现实生活的艰辛与诗意的语句结合,透出深深的无奈。第三段,运用写实手法展现渔民生活的不易。“靠海吃海”勉强度日,繁重租税下,渔民们世代贫困。最后,通过“三代人使用一张破渔网”,描绘渔民的贫困现状,也融入了作者对劳动人民的个人同情。

2)音乐分析

歌曲充满浓郁的生活气息和江浙地区的民歌韵味。旋律以D宫五声调式为基础,柔美音调中暗含生活的忧伤。音乐结构与歌词统一,并列三段体,每段四乐句。节拍,附点二分音符与四分音符组合的节奏型贯穿全曲,贴合海面飘荡、摇曳的渔船形态。

第一段,描绘自然环境。4小节前奏,犹如海水涨潮状态,奠定全曲表面宁静却内在起伏的基调。之后旋律延续相同的节奏和语汇,构成完整的四句式乐段。音乐基调纯净明快、自然婉转,与歌词的音韵声调融为一体,意境清幽、雅致。

第二段,描述谋生现状。乐段之间将前奏作为间奏,音乐陈述基本维持前段但节奏更加紧凑。首句低音区起句,情绪逐渐上扬;第二句频繁跳进为旋律带来较大起伏,刻画渔船在海浪中摇摆不定的形象;第三句音乐回归平稳,配合歌词平实的描述;段末的下行七度音程跳进,烘托出渔民“靠天吃饭”的艰辛与无奈。

第三段,诉说现实的艰辛。间奏为前奏前两小节与第二段最后两小节的组合。延续歌曲基调的前提下,融入些许消极宿命色彩。结束处,对应“过一冬”三字,作曲家在E商和D宫级进中加入A徵(调式属音)过渡,与主音形成终止语汇,进一步突出了愤懑和哀怨的情绪。

综上,歌曲三乐段在节奏、速度、陈述方式等方面紧密关联,在整体保持统一基调贯穿的基础上,各段艺术表现不拘一格。另外,歌曲的题材内涵与音乐陈述方式,弱化了大调性宫调式原有的明亮感,呈现出宽广、忧伤的色彩,赋予歌曲别样的魅力。

(2)歌曲在影片中的作用

《渔光曲》是电影中唯一一首歌曲,结合不同电影场景、以不同形式出现四次,发挥主题音乐贯穿、推动剧情发展的作用。

第一次(2∶41—3∶03,共22秒),片头字幕结束后,电影画面呈现出一片平静的海面,画面上的文字说明交代了故事的背景、环境。此时,《渔光曲》的旋律片段由小提琴以“画外音乐”奏出,悠长、柔美的音乐自然流淌着哀伤,给不同心境的人以不同的听觉感受,也奠定了整部电影的情感基调。

第二次(9∶36—10∶02,共26秒),小猫、小猴与少爷子英是少年时期的伙伴。子英放学后,以教授知识为条件,让小猫演唱《渔光曲》。此时的小猫,生活虽不富裕却无忧无虑,便自然优美地演唱了第一段,刻画出小猫纯真美好的少女形象。

第三次(36∶10—37∶38,共1分28秒),小猫遭受母亲因劳累过度失明和在上海找工作未果的双重打击,面对母亲的关心和要求,唱起《渔光曲》。为让母亲放心,她压抑着情绪,完整演唱歌曲。此时,小猫已看清社会的阶级划分,了解底层人民生存的不易。描绘出她无力抗争却要坚强面对的心理状态,并推进电影剧情的发展。

第四次(52∶49—55∶38,共2分49秒),影片后段,大火夺走母亲和舅舅的生命,兄妹俩成了孤儿,回到家乡重拾捕鱼旧业。祸不单行,小猴在打渔时负伤,无法救治,弥留之际,让小猫演唱《渔光曲》。面对亲人接连离世的小猫,终于无法抑制情绪,整体降低半音(D宫至bD宫)同时放缓节奏演唱了歌曲,与其说是演唱,不如说通过演唱发泄对社会的绝望,电影的悲剧色彩也由此推向高潮,以此控诉阶级制度对底层劳动人民的无情残害。

电影《渔光曲》是中国“默片”电影中的一部佳作,上映产生巨大反响。它在上海金城大戏院连续放映84天,打破了电影《姊妹花》的连映记录。电影主演王人美、韩兰根等人也由此跻身一线影星行列。

歌曲《渔光曲》,是词曲作者真切目睹渔民生活、倾听渔民呼声、亲身体察过渔民遭遇后所作。歌曲婉转抒情又忧郁深沉,获得电影主创的一致认可。随着影片上映,歌曲即被广泛传唱。时至今日,仍被视为中国近代经典歌曲之一。它的成功,也让当时的电影工作者看到了音乐对于影片的重要作用,使音乐成为之后影片制作中的关键一环。

2.“默片”电影中的声乐作品—《大路》㉑电影《大路》为黑白无声配乐歌唱片,时长103分29秒,联华影业公司出品,孙瑜编导,金焰、陈燕燕、黎莉莉等主演,1935年1月1日在上海金城大戏院首映。讲述了筑路工人金哥和他身边的青年们,在敌人准备入侵时,不畏枪林弹雨坚持筑路的故事,歌颂了金哥等筑路工人勇敢、坚定,面对强权势力敢于反抗的大无畏精神。任光、聂耳三度联手为影片配乐。其中,聂耳创作了片头曲《开路先锋》和同名主题歌《大路》;任光为两位女性角色分别创作了插曲《新凤阳歌》和《燕燕歌》。插曲《新凤阳歌》

女声独唱曲《新凤阳歌》㉒同注⑳,第25-26页。由安娥作词,黎莉莉演唱,中国传统锣鼓乐伴奏。

(1)歌曲的艺术特征

1)歌词内涵

歌词采用对仗工整的七言诗结构,分三段,以唱花鼓戏为生的流浪艺人口吻向听众讲述自己的人生遭遇。第一段,通过明太祖朱元璋的故事引入,诉说自己流浪生活的起因,暗指当时社会动荡,只得背起花鼓开始流浪。第二段,进一步描写凤阳人民遭受的苦难和凤阳城内的现状,面对温饱问题,背井离乡是唯一出路。第三段,侧重当下社会现状,描述军阀割据、内忧外患的社会背景。最后一句,表明全中国都已陷入危机的残酷现实。

2)音乐分析

歌曲根据安徽省凤阳县一种集曲艺和歌舞为一体的民间表演艺术“凤阳花鼓”改编而来。曲艺形态以说唱表演为主,重新改词谱曲而成,三乐段分节歌形式。

“凤阳花鼓”有四个主要特点:①旋律多建立角、徵、羽三音或角、徵二音上;②衬词占据近一半篇幅,以之模仿锣鼓乐的伴奏音响;③以民族五声调式为调性基础,乐句结尾均通过级进下行方式停留于调式主音;④采用拍,全曲以八分音型为主,演唱时根据歌者情绪变化加入少量附点节奏型。

(2)歌曲在影片中的作用

歌曲在影片仅出现一次,位于影片35∶17—39∶00,共3分43秒,是影片中女性角色茉莉的主题音乐。茉莉曾是打花鼓卖艺的歌女,因生活所迫流浪街头,有幸投靠粥铺老板才得以安定。影片中工人们在粥铺就餐后,操起餐具伴奏,茉莉演唱《新凤阳歌》。画面随歌声切换至民间艺人辛苦谋生的场景,欢快中蕴含哀伤的曲调道出她的心酸往事。

茉莉代表旧社会底层劳苦大众,其经历是社会底层人民的缩影。作曲家使用歌唱性的语言,借茉莉之口诉说社会底层民众的苦难生活,控诉旧社会的黑暗与压迫。影片中,茉莉的演唱激起筑路工人对旧社会的愤恨和对新社会的向往,为之后大家冒着枪林弹雨坚持修路的行为做出铺垫。

影片上映后,《新凤阳歌》迅速流传。这是作曲家将民间曲艺形式改编后放入电影的首次尝试,它的成功,彰显了旧社会对底层人民的压迫,也间接宣传了“凤阳花鼓”这一民间曲艺形式,在无形中扩大了民间曲艺的流传度。许多戏曲、曲艺人开始将“凤阳花鼓”(特别是其中的《凤阳歌》)移植到自己的剧种或曲种中,增强了民间曲艺的生命力。

3.“有声”电影中的声乐作品—《狼山喋血记》㉓电影《狼山喋血记》,时长69分45秒,联华影业公司出品,沈浮、费穆编剧,费穆导演,黎莉莉、张翼、蓝苹、尚冠武、刘琼、白璐等主演。主要讲述一个狼群肆虐的村庄,村民们从逃避到团结起来对抗豺狼的故事。在抗战气息越发浓厚的背景下,影片主创用豺狼隐喻日本侵略者,呼吁全国人民团结一致,抵御外敌。影片《狼山喋血记》中仅出现一首声乐作品,即任光创作的主题曲《狼山谣》。主题曲《狼山谣》

《狼山谣》㉔同注⑳,第59-60页。乐谱原为C调,笔者根据影片中呈现的音乐将调式改为bD调。由安娥作词,黎莉莉领唱,室内管弦乐伴奏。

(1)歌曲的艺术特征

1)歌词内涵

歌词分两部分,内容相呼应。

第一部分,写出村庄豺狼泛滥的现状,呼吁人们行动起来对抗豺狼。歌词分三段,四句一段。第一段,描写村庄严重的狼患现象。句末念白“狼!狼!”和段尾“打狼哪!”都是狼患严重的警告和打狼行动的紧迫和必要性体现。第二段,描绘狼群霍乱村庄的惨状。人类的纵容,使狼群在村庄和田野间随意穿梭,致人死伤。第三段,呼吁大家不畏生死团结打狼,保卫家乡。

第二部分,人们开始奋起反击,保卫家乡。与第一部分对应,第一段,面对严重的狼患,全村人都加入了打狼队伍。第二段,打狼行动艰辛,要为因狼患去世的亲人们报仇。第三段,表明村民们与狼群对抗到底的决心。

2)音乐分析

歌曲结构对应歌词结构,为带再现的三段体分节歌。音乐发展立足民族五声调域,在第一、三段融合西方大调的旋律特点,表现坚定、果敢的风格。

第一段,进行曲风格,号召大家团结打狼。前奏由管弦乐音色呈现。拍,四乐句乐段,每句使用统一节奏框架,奠定全曲坚定、严肃的基调。旋律在bD宫五声调域展开,以宫、角和徵三个音为主体架构,呈现出西洋大调风格,配合节奏,呈现号召性。此外,经过音的使用为音乐注入哀伤的情感表达。念白部分,由管乐利落地奏出F、E两音,构成小二度进行,变化音带来的不协和感,营造出紧张、急迫的氛围。

第二段,曲调哀伤,描绘狼群带来的伤害。节奏、句式与前段相同。跨小节延音线淡化了节拍的律动感,使音乐从前段坚定的号召性表达转为悠长、抒情的叙事风格。整段旋律在六声调式中进行,句末级进下行,艺术表现哀怨、动人,将村民们遭受狼群迫害的现实娓娓道来。

第三段,表达团结打狼的决心。再现首段的前提下,取消了念白部分,代之以两拍休止造成乐句停顿,使艺术表现较首段多了一份自信与从容,表现战胜狼患的信心。最后,“狼”“村”“庄”三字自由延长,加强语气,突出只有团结起来,才能保护村庄的思想主题。

(2)歌曲在影片中的作用

《狼山谣》作为主题曲,在影片中共出现三次。

第一次(0∶00—0∶52,共52秒),片头部分,作为“画外音乐”点明主题、渲染气氛。歌曲第一部分前两段,以悲愤、紧张、哀怨的基调配合歌词,符合电影前半部分的故事呈现。

第二次(61∶27—63∶25,共1分58秒),影片后段,作为“画内音乐”。全村人因恐惧而闭门不出时,小玉、刘三和老张带头打狼并号召村民加入。大家渐渐加入其中,唱起歌曲第二部分,发动第一次集体战斗。歌曲主要发挥了两方面功能:①通过坚定的音乐基调渲染、烘托队伍士气;②作为“画内音乐”集体演唱,彰显村民与狼群对抗的勇气和保卫家乡的决心。

第三次(68∶03—69∶39,共1分36秒),打狼行动成效明显,村民们信心倍增、充满斗志。伴随激昂的曲调,画面在村民们的打狼行动中结束。完整呈现歌曲第一部分,呼应片头,使观众不由得回味整个故事,突出主题思想,并在最后一句结束点题。

(二)器乐作品

“左翼”时期的器乐创作屈指可数,任光的器乐创作以民族管弦乐《彩云追月》(1932年)著名。在左翼电影音乐领域,他承担“默片”电影《迷途的羔羊》㉕电影《迷途的羔羊》,时长63分21秒,联华影业公司出品,蔡楚生编导,葛佐治、陈娟娟、黎灼灼、郑君里、沈浮、殷秀岑、洪警铃、刘琼等主演,1936年8月15日在上海首映。影片主要讲述了以小三子为代表的儿童在家破人亡后被迫流浪的故事。这也是以流浪儿童作为主人公的首部中国电影。导演蔡楚生原本打算将《迷途的羔羊》制作成“有声电影”,但联华影片公司老板不肯为其划拨足够的经费,于是决定将其改拍为“默片”,特约任光为全片配乐。全部制乐,探索了主题音乐器乐化贯穿的电影音乐创作方式。其中,“迷途的羔羊歌”“新莲花落”和“沈氏夫妇”三个主题音乐较为突出。本文仅呈现“迷途的羔羊歌”主题音乐。

《迷途的羔羊歌》㉖同注⑳,第47-48页。又名《月光光歌》,蔡楚生作词,葛佐治演唱,完整歌曲作为影片宣传曲发行。作曲家将歌曲主旋律进行器乐形式改编并贯穿影片,共出现4次。

1.音乐的艺术特征

(1)歌词简介

歌词依照广东客家童谣《月光光》的句式改编而来。共两段,每段六句。

第一段,描述在旧社会压迫和战乱扫荡中,村庄破落、村民流离失所;第二段,将目光转至因压迫和战乱而失去父母、无家可归的“苦儿”身上。十二句歌词,将旧社会人民的苦难生活呈现出来。通过句式前后对比,表现出因此成为孤儿的孩子们更加悲惨的境况。

(2)音乐分析

第一段,3小节前奏,羽、宫、角三个主要音奏出忧郁的小调色彩,之后,加入商音。第一句的连续音程跳进模仿哭泣语调,旋律整体下行,沉入悲伤氛围。此外,基于节拍使用前长后短的顺分音型,淡化了强弱鲜明的三拍子特征,旋律线条自然、流畅。

第二段,节奏组合延续前段,羽、宫、角、徵为旋律骨干音。徵音多次用于强拍,为小调性音乐注入些许明亮色彩。旋律进行趋势与上段相反,音乐艺术表现随之开阔,给人以拨云见月之感。

第三段,完全再现首段,对比中间段的明朗趋势,回归忧伤、阴郁基调,展现希望过后依旧悲凉的现实。

2.音乐在影片中的作用

《迷途的羔羊歌》在影片中以片段化的器乐形式呈现。音乐对应剧情发展,将主人公的坎坷命运隐藏其间。首段,悲伤、阴郁的基调,与影片前部小三子失去家人的无助相呼应。进入沈家,遇到老仆,感受到久违的照顾和关怀,使观众看到他结束流浪生活的希望。对应第二段音乐,原本忧伤的基调逐渐明亮、开阔。虽然现存影片中流浪儿童们得到了老仆的收留,但原始影片中,老仆病逝,孩子们再次流落街头。因此,乐曲末段再现首段音乐,暗喻孩子们将流浪一生的悲惨命运。

音乐主题在影片中共出现四次。

第一次(21∶35—22∶01,共26秒),小三子白天偷饼未遂,晚上饥饿难耐只能与猫抢食。从小三子无意发现猫食起,乐曲第一段旋律转至B宫调式,由小提琴慢速奏出,大提琴在下方以不协和滑音衬托,为忧伤基调注入凄凉的情感表达,烘托悲剧效果。

第二次(35∶11—35∶45,共34秒),小三子救下不幸落水的沈慈航,被带到沈家,得到老仆收留。他看着月光,不由湿了眼眶。乐曲第一段主题在bD宫调式由小提琴慢速奏出,下方大提琴以和弦衬托,旋律平静、抒情、忧伤,艺术表现更为柔和。小三子体会到久违的温暖与关怀,月光使他卸下坚强的面具,将遭遇化作泪水,刻画其脆弱、敏感的内心世界。

第三次(37∶28—38∶23,共55秒),38:07前,老仆帮小三子梳洗干净,换上沈家少爷的衣服。第二段旋律由竹笛跳跃性奏出,下方大提琴配以简单伴奏,营造轻松、愉悦且充满希望的情境,刻画认为内心。38∶07后,老仆看着小三子,表情越发悲伤。小提琴缓慢奏出第一段旋律,大提琴以固定低音伴奏,音乐重回忧伤氛围,表达老仆对小三子遭遇的同情和叹息,为其决定收留小三子埋下伏笔。

第四次(62∶23—62∶49,共26秒),影片后段,老仆收留了所有流浪儿童,天色渐晚,伴随第一乐段旋律,孩子们纷纷睡下。音乐回归B宫调式,由小提琴奏出,速度稍快,大提琴伴奏与首次相同,平稳、抒情的音乐基调表现静谧的夜晚和孩子们平静的内心。其中蕴含悲哀色彩,表现出主创对主人公遭遇的同情与悲悯之意。

三、任光左翼电影音乐创作的风格

通过对音乐和电影情节的分析,任光的电影音乐创作主要有以下两种风格特点。

(一)根植于中华传统音乐文化的民族性

首先,任光左翼电影音乐创作的民族性体现在调式调性、节奏节拍和音乐旋法等方面。

1.调式方面,除具有西方大调风格的《狼山谣》和具有异域风情的《南洋歌》,其余9首作品均立足五声调式基础。而《狼山谣》和《南洋歌》,虽在旋法上一定程度吸收了西方作曲技法,但其调式的基础仍是五声性的。

2.节奏节拍方面,除《南洋歌》和《迷途的羔羊歌》,任光创作的左翼电影音乐均使用或节拍。《南洋歌》根据需要使用拍,《迷途的羔羊歌》则根据广东民间音乐《月光光歌》的音乐形式使用拍。

3.旋法方面,任光较多使用滑音、句末拖腔等常见的民间音乐旋法,这种特点在声乐曲中尤为明显,赋予作品鲜明的民族性。

其次,任光在电影音乐创作中善于吸收民间艺术特点并大胆编创,赋予音乐新的时代价值。如,根据“凤阳花鼓”改编的《新凤阳花鼓》、根据“莲花落”改编的《新莲花落》、根据“月光光”改编的《迷途的羔羊歌》(《月光光歌》),还有根据市井童谣改编的《王老五歌》。任光在编创这些“新”民歌时,保留了其中的艺术特点,并予以符合时代特征的改编。如,改编民间说唱形式的“凤阳花鼓”和“莲花落”,在命名时加入“新”字。“新”主要体现在三方面:

1.将说唱艺术“以说为主,以唱为辅”变为“以唱为主”,增强旋律的歌唱性;

2.将原始民歌中人声模仿器乐伴奏的部分替换为真实的器乐伴奏;

3.丰富了器乐化的伴奏形式。

“凤阳花鼓”“莲花落”等民间艺术的传播形式多为1—3人持鼓、四胡、竹板等伴奏乐器边走边唱,因此演唱中有许多模仿乐器的拟声词。任光改编《新凤阳歌》和《新莲花落》时,将伴奏乐器以民族管弦乐代替,将“凤阳花鼓”和“莲花落”以新型完整声乐曲呈现。在影片《迷途的羔羊》中,作曲家将《新莲花落》曲调以西洋管弦乐呈现并贯穿全片,在当时是创新之举。

任光在左翼电影音乐创作中对民族性的追求以及创作方式的探索,使我国民间音乐在保留原有特点之上,贴近民众群体的审美需求,使电影歌曲在人民群众中得到更广泛的传播,同时也对继承和推广传统音乐文化方面做出贡献。

(二)音乐创作紧密关联电影剧情

电影音乐是一门依附电影而存在的艺术形式,其存在的第一属性是为电影服务,其次是作为一般音乐的艺术价值。

1.任光左翼电影音乐作品以江浙地区“柔美”“婉转”为主要风格,如《春之恋歌》《渔光曲》《燕燕歌》等,旋律悠长、婉转,展现江南地区音乐的柔美之态。少有富于力量感、激进的曲调。

2.11首电影音乐中,仅《狼山谣》建立在大调色彩上,呈现进行曲风格的节奏特点。电影《狼山喋血记》对村民们的鼓动和呼吁,决定了主题曲《狼山谣》要富于战斗性和号召性的特点。

3.电影《王老五》和《迷途的羔羊》都采用喜剧手法描绘悲剧故事的方式创作,对应其中的音乐(《王老五歌》《新莲花落》和“沈氏夫妇主题”)也需展现诙谐、幽默的格调,但其内核都暗藏“忧郁的情感”,渲染出一种“深刻的悲伤”。

4.《南洋歌》《春之恋歌》等作品具有“爱情歌曲”色彩,但这些正是依据电影中的特定“场景”而存在,由此诠释了“电影中的音乐首先为电影剧情服务”这一基本定位。如,《春之恋歌》表现了早期女主角思想上持有的“恋爱至上”人生观,通过音乐刻画人物形象,为之后人物思想向“具有母性光辉的大爱”转变进行铺垫;《南洋歌》在电影中由一位生活在南洋的歌女表演,赋予作品“爱情歌曲”的性质,但这也是导致女主角思想转变的关键节点之一。

四、任光左翼电影音乐创作的历史意义及对后世的影响

(一)对作曲家自身音乐创作的影响

任光作为一名有较高专业素养的音乐家,其作品兼具艺术性与技巧性,但由于他并没有真正体验过社会底层生活,因此其作品缺乏“群众性”。歌曲《渔光曲》是任光切实体验渔民生活后完成的,成为其最具代表性的作品。1938年任光曾在访问中说:“作曲家还未脱掉小资产阶级劣根性之故,尚未能尽量把大众的呼声恰好的传达出来。”㉗知非:《电影作曲家任光先生访问记》,《上海画报》,1938年,第1期,第8页。“我这次回国,便极力向最下层的地方观察,去体验中国劳苦大众惨痛的生活,用大众最熟悉的声音来做曲子。”由此看出,任光能够正视自己的不足,并尽力弥补。左翼电影音乐的创作经历对任光的整体艺术观念和艺术追求产生了重要而深远的影响。

(二)对中国近代电影音乐创作的影响

任光的左翼电影歌曲均属“画内音乐”,伴随创作经验不断积累,他有意识地利用音乐刻画电影人物,在刻画人物形象之外暗示其心理活动,同时贴合电影剧情发展过程的特定场景和情境,最大程度地与电影整体基调相统一。由此,主题音乐贯穿发展的构思在任光的电影音乐创作中逐渐萌芽,《渔光曲》《王老五歌》《狼山谣》《迷途的羔羊歌》《新莲花落》等都体现了这一特征。此后,他尝试主题音乐的器乐化表达,将《渔光曲》旋律在片头以小提琴独奏形式演绎,奠定整部影片艺术基调;将《王老五歌》旋律以二胡独奏形式演绎,使王老五一家十年间的生活经历通过电影画面关联为一个整体,自然呈现出一家人贫苦度日的现实;在电影《迷途的羔羊》中,他将描写剧中主要人物的三段音乐以器乐化形式展现并贯穿始终,根据剧情需要,进行节奏、和声、配器等方面的变化。这些成功尝试,使电影音乐创作者认识到,音乐在刻画人物形象、烘托画面氛围、突出主题思想等方面具有广阔空间,也意识到器乐片段较声乐在服务电影上更加灵活、能动的优势。

综上,将任光左翼电影音乐创作置于中国近代电影发展初期的特定历史环境加以观察,他在电影音乐创作上追求的艺术理念、做的艺术创意、进行的大胆探索,以及取得的突破性成就,无论对任光自身的艺术成就还是对电影音乐创作的启迪、影响和推动,都具有显著的历史意义。

(三)作品的社会价值

电影音乐,既是电影综合结构中的一个附属部分,又可作为独立音乐作品存在。

首先,观察电影中的音乐及其担任的角色,其价值主要体现在音乐能否为影片剧情服务,能否助力向观众传达影片主题思想等。任光非常重视这种电影音乐的“功能性”,并以此为艺术理念,体现出多方面的创作特征。虽然一些电影未能逃过审查时的武断性剪辑,但仅看现存部分,仍可体会任光在突出电影音乐“功能性”方面的成功尝试。如,《王老五歌》生动塑造了王老五的流浪汉形象,如今,人们不太可能真实地观赏《王老五》或聆听《王老五歌》,但“王老五”一词却作为对大龄单身男士的别称,留存至今。

其次,观察音乐脱离电影后作为一般作品的独立存在。任光左翼电影音乐作品中流传最广、影响最大的,当属电影《渔光曲》的同名主题歌。其简洁、优美的旋律流传至今,早已被赋予代表时代特征的艺术符号。2014年,张艺谋导演的电影《归来》中,《渔光曲》被重新填词改编为电影宣传曲《跟着你到天边》,叙事性旋律与男女主人公之间纯粹的情感紧密关联,影片中钢琴独奏的《渔光曲》旋律,作为开启女主角记忆闸门的钥匙出现,推动着剧情发展。2019年,上海歌舞团以抗战初期革命烈士李侠(原名李白)的人生遭遇为题材,排演舞剧《永不消逝的电波》。其中,一段描写白区女子日常生活的群舞片段,其配乐即改编自《渔光曲》,改编后的音乐烘托了白区女子日常生活的平淡和恬静。这与任光的创作初衷相去甚远了,但也正说明音乐艺术存在的可塑空间。

此外,任光对“凤阳花鼓”和“新莲花落”等民间艺术的成功改编,使传统曲艺形式以大众易于接受的形式传唱,使更多人注意并投身对传统民间曲艺的传承与发掘中,在保护与传承中华民族传统音乐方面做出了贡献。

结 语

任光是中国近代成就显著的一位音乐家,他短暂的一生正值中华民族的危难年代,也是中国“新音乐”和中国电影(音乐)艺术的发展—成熟期。在此背景下,他满怀对祖国的热爱,对救亡图存的追求,选择回国加入革命斗争,在砥砺奋进中成长,在枪林弹雨中放歌,创作了一批经典的左翼电影音乐。作为社会活动家,任光利用自己的“特殊身份”,为“左翼”活动的开展及“左翼”思想的传播提供了诸多便利;作为音乐家,他为中国“新音乐”的创作和中国早期电影音乐的发展,留下了丰厚艺术遗产,做出了突出贡献。

本文聚焦任光的左翼电影音乐创作,以电影为载体,分别从“艺术特征”和“音乐/歌曲在影片中的作用”两个方面,研究和阐述任光的左翼电影音乐创作,总结和概括其左翼电影音乐的创作特征、艺术理念和历史价值。

首先,任光作为一名具有留学经历、受过西方专业音乐教育的作曲家,在艺术创作上注重对本国传统元素的运用,将西方作曲技法内化吸收,为中国“新音乐”的发展贡献了一批兼具民族性与艺术性的音乐作品,累积了宝贵的艺术经验。同时,他将“莲花落”“凤阳花鼓”等民间艺术形式在保留原本特点的基础上进行改编创作,使之通过新的传播途径以新的面貌呈现于大众面前,体现了他保护和宣传传统音乐的态度与努力。

其次,任光致力于向大众传播左翼思想。在他看来,左翼电影已反映出明确的进步思想,创作电影音乐时,更注重音乐在影片中的作用,这种创作观,为当时的中国电影音乐创作开辟了新的道路、指明了新的方向。

最后,任光是左翼阵营中唯一的非共产党员作曲家,但其作为无一不在中国共产党引领下进行,其社会活动和音乐创作均以宣传中国无产阶级思想为根本目的。左翼电影音乐的作曲工作使任光认识到自身小资产阶级劣根性,他正视这些不足并在之后创作中尽力弥补。由此,左翼电影音乐的创作经历对任光自身艺术观念的形成和追求,亦产生了深远影响。

斯人已逝,光照千秋。任光作为我国左翼电影音乐的代表作曲家,其左翼电影音乐代表作《渔光曲》《新凤阳歌》《王老五歌》等仍旧光彩夺目。时至今日,其创作风格、创作理念,其个人为传统音乐艺术的传承和发展做出的创新等方面依旧值得我们研究和借鉴。