汉代俗乐及其娱乐功能

○ 赵 倩

两汉礼乐制度的重建及不断完善、巩固的过程,体现了汉帝王对国家统治权“正统性”的追求与实践,也是统治者身份和地位的表征。其“雅乐”主要是为统治阶级各种祭祀、礼仪场合服务,而当我们放眼处于汉代政治“大一统”、经济力量逐渐强盛的环境中的音乐时,可以发现在礼乐“光辉”的映衬下,还有一幅由宫廷、官吏和庶民等阶层共同描摹的、多姿多彩的,融合诗歌、音乐(含歌唱与器乐)、舞蹈、百戏等诸“乐”类型的用以娱人的俗乐审美图景。音乐史家黄翔鹏认为秦汉魏晋时期中国音乐以“歌舞伎乐”为主要特征,而这一时期与春秋战国的歌舞乐三位一体的乐舞时代不同的是:“歌、舞、器既独立发展又相互结合而为清商乐演奏,这就进入了一个新的艺术时代。”①黄翔鹏:《中国古代音乐史的分期研究及有关新材料、新问题》,《乐问》,北京:中央音乐学院出版社,2000年,第167页。在新的艺术时代中,从先秦时期便存在的“雅俗之争”也产生了新的变化:俗乐兴盛,雅乐式微。俗乐的表演充斥在帝王、贵族、官员、百姓等不同阶层的宴饮、娱乐及风俗多种场合中。这些场合的俗乐表演,让我们看到了俗乐的艺术特征—世俗性和娱乐性,看到了其娱乐功能的形成,与雅乐的式微、“楚声”的功能及其影响以及人的主体意识觉醒等因素有关。

一、汉代俗乐表演的多元呈现

在汉代“大一统”的局面下,统治阶级的用乐有不同的形态。如贾谊说:“故君乐雅乐,则友、大臣可以侍;君乐燕乐,则左右、侍御者可以侍;君开北房,从熏服之乐,则厮役从。清晨听治,罢朝而论议,从容泽燕。夕时开北房,从熏服之乐。是以听治、论议、从容泽燕,矜庄皆殊序,然后帝王之业可得而行也。”②王洲明、徐超校注:《贾谊集校注》,北京:人民文学出版社,1996年,第289-294页。他提到了帝王所用的几种音乐类型:“雅乐”“燕乐”“熏服(乐伎)之乐”等,可见,宫廷的音乐,除了在郊庙祭祀、朝会、册封等国家礼仪场合所用、以塑造统治者的王权和国家权威的雅乐外,还存在于各种宴饮场合、宫廷“私人性”场合的歌、舞及器乐等俗乐形态。

而从审美主体上看,俗乐的审美主体除了帝王到各级官员外,还有民间的百姓,他们有的便是俗乐的主要参与者。在汉代各种史料中,记载着他们的音乐素养和俗乐施用的场合及不同类别。

(一)史书中的俗乐书写

“以史为鉴,可知兴衰”,是中国历代史书的核心价值所在,另外,“古之帝王建鸿德者,需鸿笔之臣。褒颂纪载,鸿德乃彰,万事乃闻。”③〔东汉〕王充:《论衡·须颂》,上海:上海人民出版社,1974年,第307页。那么,史书中对“乐”的“书写”,目的也在于此,或记载歌颂王者鸿德之乐,以“乐其德也”,或记载经验教训,以表明立场等。在这些记载中,我们也看到了那些被褒贬不一的俗乐在汉代的不同面孔。

检索汉代俗乐在宫廷及官员的日常生活及宴饮场合中的俗乐表演,首先引起注意的便是对帝王及官员们音乐才能的记载。如汉高祖刘邦,他定天下后,返沛,自作《大风歌》,以教歌儿习之。如《史记》所载:“悉召故人父老子弟纵酒,发沛中儿得百二十人,教之歌。酒酣,高祖击筑,自为歌诗曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’令儿皆和习之。”④〔西汉〕司马迁:《史记》,北京:中华书局,1963年,第289;2 047页。高祖常与戚夫人作歌舞。高祖欲立戚夫人之子为太子未成,安慰戚夫人道:“为我楚舞,吾为之楚歌”,遂唱起“鸿鹄高飞,一举千里。羽翮已就,横绝四海。横绝四海,当可奈何!虽有矰缴,尚安所施。”⑤〔西汉〕司马迁:《史记》,北京:中华书局,1963年,第289;2 047页。又《西京杂记》载:“高帝、戚夫人善鼓瑟击筑。帝常拥夫人倚瑟而弦歌,毕,每涕下流涟。夫人善为翘袖折腰之舞,歌《出塞》《入塞》《望归》之曲,侍婢数百皆习之。后宫齐首高唱,声入云霄。”⑥〔晋〕葛洪:《西京杂记》,北京:中华书局,1985年,第2页。由此可以看出二人音乐生活之丰富、音乐技能之娴熟。

还有汉元帝,也是善音乐、通音律,如《汉书》所载:“建昭之间,元帝被疾,不亲政事,留好音乐。”⑦〔东汉〕班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3 376;3 349;2 380;324-325;4 023页。除此,后汉的桓帝也“好音乐,善琴笙”⑧〔南朝宋〕范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第320;3 272;1 972页。,汉灵帝则“善胡箜篌、胡笛、胡舞”⑨〔南朝宋〕范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第320;3 272;1 972页。。此外,善舞的除了戚夫人,还有成帝皇后赵飞燕,少帝之妻唐姬等。他们的乐舞素养和活动,表明了宫廷对乐舞活动的娱乐功能的需要。

官员中,也有知音识乐的,如《汉书·张禹传》载,丞相张禹“性习知音声,内奢淫,身居大第,后堂理丝竹管弦”,“崇每候禹,常责师宜置酒设乐与弟子相娱。禹将崇入后堂饮食,妇女相对,优人管弦铿锵极乐,昏夜乃罢”⑩〔东汉〕班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3 376;3 349;2 380;324-325;4 023页。。还有东汉的马融,也是“善鼓琴,好吹笛,达生任性,不拘儒者之节”⑪〔南朝宋〕范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第320;3 272;1 972页。。

具备能歌善舞或能吹善弹等舞蹈或音乐技能,无疑说明了汉代社会乐舞文化的繁荣,更为他们参与到俗乐的审美和鉴赏,提供了便利,同时也为俗乐在汉代的盛行贡献了主导或是引领的“力量”。史书中不乏对其乐舞场面的或客观或否定的描述。

如《汉书·田蚡传》中载,田蚡“治宅甲诸第,田园极膏腴,市买郡县器物相属于道。堂前罗钟鼓,立曲旃;后房妇女以百数。诸奏珍物狗马玩好,不可胜数”⑫〔东汉〕班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3 376;3 349;2 380;324-325;4 023页。。《汉书·成帝纪》对官员备女乐的情况也有记载:“方今世俗奢僭罔极。靡有厌足,公卿列侯亲属近臣,四方所则,未闻修身遵礼,同心忧国者也。或乃奢侈逸豫,务广第宅,治园池,多畜奴婢,被服绮縠,设钟鼓、备女乐,车服、嫁娶、葬埋过制。吏民慕效,寝以成俗。”⑬说明官员在日常不同场合对钟鼓之乐和女乐的使用已经超出了儒家礼制的规定,几乎成了社会的风尚。《汉书·元后传》载,当权外戚王氏兄弟间“僮奴以千百数,罗钟磬,舞郑女,作倡优,狗马驰逐;大治第室,起土山渐台,洞门高廊阁道,连属弥望”⑭〔东汉〕班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3 376;3 349;2 380;324-325;4 023页。。其俗乐享乐的规模,同样不容小觑。

而哀帝之所以“罢乐府”,其中原因即是以为汉室的宦官和外戚等达官显贵,骄奢淫逸过度,俗乐的享乐之风太盛的缘故。正如《汉书·礼乐志》载:

是时,郑声尤甚。黄门名倡丙强、景武之属富显于世,贵戚五侯定陵、富平外戚之家淫侈过度,至与人主争女乐。哀帝自为定陶王时疾之,又性不好音,及即位,下诏曰:“惟世俗奢泰文巧,而郑、卫之声兴。夫奢泰则下不孙而国贫,文巧则趋末背本者众,郑、卫之声兴则淫辟之化流,而欲黎庶敦朴家给,犹浊其源而求其清流,岂不难哉!孔子不云乎‘放郑声,郑声淫……’”⑮同注⑦,第1 073;3 245页。

从上述文字说明统治阶级奢靡、混乱的享乐之风已经影响到了汉室的礼乐建设,但是汉哀帝罢“乐府”的行为背后,恰恰说明了俗乐的影响力已经渗透到了统治阶级的各个环节。

到了东汉明帝后,被哀帝所禁的现象,仍然在一些宦者家中存在,如大量拥有“女乐”,大兴宴飨娱乐之举等。书载:“嫱媛、侍儿、歌童、舞女之玩,充备绮室。”⑯同注⑧,第2 510;857;2 003;2 004页。《后汉书·马援列传》言马援的几个儿子,也“多聚声乐,曲度比诸郊庙”⑰同注⑧,第2 510;857;2 003;2 004页。,这些记载描绘出后汉时代官员们声色犬马的享乐状态。

此外,史书中还记载了汉代贵族阶级在酒宴中的舞蹈类型,如长袖舞、巾舞、建鼓舞、盘鼓舞、鼗鼓舞,等等。此外,还有一些特殊舞蹈表演情形,如《汉书·盖宽饶传》:“酒酣乐作,长信少府檀长卿起舞,为沐猴与狗斗,坐皆大笑。”⑱同注⑦,第1 073;3 245页。其中引人哄堂大笑的“沐猴与狗斗”,便是一种供人娱乐的民间舞蹈,而这种形态被称为“即兴起舞”或“自起舞”。除此外,还有一种舞蹈形式是“以舞相属”⑲刘兴珍、李永林主编:《中华艺术通史·秦汉卷》,北京:北京师范大学出版社,2006年,第112-113页。,如《后汉书·蔡邕传》载:“酒酣,智起舞属邕,邕不为报”⑳同注⑧,第2 510;857;2 003;2 004页。,描述的正是汉时酒宴中相约起舞的“以舞相属”习俗,即一人下场起舞,再邀另一个人跳舞。由此可见,“歌舞技艺在当时社会中,并非‘倡’和职业的‘歌舞者’才能掌握这种技能;歌舞在当时的社会生活中,是一种极其普遍的娱乐活动”㉑刘青弋主编,彭松著:《中国舞蹈史(秦汉卷)》,上海:上海音乐出版社,2010年,第89页。。

而对于民间生活中俗乐的记载也不在少数,如《盐铁论》载:“然民鮆窳偷生,好衣甘食,虽白屋草庐,歌讴鼓琴,日给月单,朝歌暮戚……然民淫好末,侈靡而不务本,田畴不修,男女矜饰,家无斗筲,鸣琴在室。”㉒王利器校注:《盐铁论校注》,北京:中华书局,1992年,第41-42页。《后汉书·蔡邕传》中也提及蔡邕在陈留,邻人邀其赴宴,其中便有“客有弹琴于屏”㉓同注⑧,第2 510;857;2 003;2 004页。的记载。从中亦可看出,西汉昭帝时期的民间音乐生活中,琴乐已成为是富裕家庭娱乐的方式之一。

总之,俗乐的表演均与不同阶层的娱乐需求密切相关。

(二)文学作品中的俗乐书写

毋庸置疑,两汉时期的文学,已经表明了文学自觉时代的来临。虽然中国早期历史中的史官与文人在身份上往往存在同一性,史官本身就是文人,他们笔下的历史与文学是紧密相连的,如《史记》就被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”㉔鲁迅:《汉文学史纲要》,上海:上海古籍出版社,2005年,第53页。。不过,文学作品与史书还是存在一定区别,即文学作品偏于情感的表达,而使其对政权稳定、社会进步的功用不及史书的价值。但是,在汉代以写实主义精神书写的文学作品如汉赋如班固的《东都赋》《西都赋》、司马相如的《上林赋》、扬雄的《蜀都赋》、张衡的《观舞赋》《南都赋》《思玄赋》、傅毅的《舞赋》等,其中对于音乐、舞蹈、百戏等的书写,虽然有夸张的手法,但是一定程度上也是对历史的复原,可以作为史书的补充,用来关照汉代俗乐的形态及其功能的研究。

《上林赋》描写了一种帝王在上林苑中狩猎之后的歌舞享乐之气象,其有载:“……荆吴郑卫之声,韶濩武象之乐,阴淫案衍之音,鄢郢缤纷,激楚结风。俳优侏儒,狄鞮之倡,所以娱耳目乐心意者,丽靡烂漫于前,靡曼美色于后……”㉕朱东润:《中国历代文学作品选:上编》第一册,上海:上海古籍出版社,2002年,第328页。

傅毅在其《舞赋》中同样对帝王的乐、舞享乐有着细致的描写,但主要的描述对象是汉代以盘鼓为舞具的长袖舞。其中的“罗衣从风,长袖交横。骆驿飞散,飒擖合并”“委蛇姌袅,云转飘曶。体如游龙,袖如素霓”㉖龚克昌等:《全汉赋评注》,石家庄:花山文艺出版社,2003年,第134、135页。等描写,展现了汉代舞蹈的动态之美。

张衡《南都赋》中也有:“于是齐僮唱兮列赵女。坐南歌兮起郑舞。白鹤飞兮茧曳绪。修袖缭绕而满庭,罗袜蹑蹀而容与。翩绵绵其若绝,眩将坠而复举。翘遥迁延,蹩躠蹁跹。结九秋之增伤,怨西荆之折盘。弹筝吹笙,更为新声。”㉗费振刚、胡双宝、宗明华编:《全汉赋》,北京:北京大学出版社,1993年,第460页。其展现了汉代南阳俗乐表演中乐舞相融的艺术形态。

此外,东晋王嘉编写的古代中国神话志怪小说集《拾遗记》载:“初平三年,游于西园,起裸游馆千间,采绿苔而被阶,引渠水以绕砌,周流澄澈。乘船以游漾,使宫人乘之,选玉色轻体者,以执篙楫,摇漾于渠中。其水清澄,以盛暑之时,使舟覆没,视宫人玉色。又奏《招商》之歌,以来凉气也。”㉘〔前秦〕王嘉:《拾遗记》,北京:中华书局,1981年,第144页。描述了灵帝骄奢声色的歌舞娱乐情景。不仅如此,在他的影响下,使得“京都贵戚皆竞为之”㉙同注⑧,第3 272页。,歌舞娱乐之风弥漫大汉京都上下。

《淮南子》中对俗乐有这样的记载:“夫建钟鼓,列管弦,席旃茵,傅旄象,耳听朝歌北鄙靡靡之乐,齐靡曼之色,陈酒行觞,夜以继日”㉚陈广忠译注:《淮南子》,北京:中华书局,2012年,第40-41页。,“夫穷乡之社,扣瓮拊瓶,相和而歌,自以为乐也。”它描绘了“瓴缶之乐”、相和而歌的音乐形态和自娱自乐的审美趣味。汉武帝时大兴郊祀,令民间或二十五家立一社,或百家共立一社,各自祭祀,而此时民间的祭祀“尚有鼓舞之乐”㉛同注④,第472页。。可见,在民间的祭祀场合中,“瓴缶之乐”、相和歌与“鼓舞”均为俗乐的形态。

可以说,文人群体对乐舞的记载与论说,在修辞上营造了丰富的联想,一定程度上构建了汉代俗乐艺术形态的面貌,也是对俗乐发展的一种推动,它们“一定程度上反映了审美者—汉代文人的审美标准和意趣,是他们对乐舞作品美的评判。他们作为乐舞审美活动的重要参与者、审美活动的主体,其审美评判一定程度上也影响到表演者的审美风格的变化,以及技艺水平的提高。不仅如此,汉代文人阶层对于乐舞的喜爱,扩展了女乐歌舞百戏的发展空间和演出范围,一定程度上促进了艺人队伍的发展壮大,也提高了娱乐性歌舞在当时社会主流文化艺术形态中的地位,对推动歌舞艺术的发展,无论是歌舞技巧、技能的提高,歌舞表演形式的丰富,还是审美品位的提升,无疑都会产生重要作用”㉜何军:《汉代文人的社会音乐生活与创作考略》,《音乐创作》,2016年,第6期,第88页。。

(三)汉代俗乐的表演形态

需要指出的是,尽管不同文献的书写具有鲜明的政治目的,因此,对于每一次俗乐表演形态的记录也并不是十分清晰,有的提到了声乐、器乐,有的提到了女乐,均没有关于乐器、乐器组合等信息的描述。但是,不同乐、舞的艺术呈现,大多数情况下并非单一门类艺术的表演,大部分情形下,汉代俗乐(乐舞)的表演都是多种具体艺术形态的多声部“重奏”,只是在组合方式或演出程序上有所差异。在文字记述语焉不详的情况下,借助当下汉代音乐图像的资料和研究成果,可以为我们进一步认识汉代俗乐的具体表演形态,提供帮助。艺术史家朱青生认为,图像时代的来临,为我们研究历史提供了又一条路径,进而形成了历史学—考古学—艺术史方法三法并举的研究模式:“乐舞研究,都不大能单纯地以文献的考证或者实物的考古、图像的考辨来单独完成,应该三者结合起来推进。”㉝朱青生:《汉代图像中的乐舞形象研究》,《北京舞蹈学院学报》,2020年,第1期,第30页。

在山东、河南、四川等地大量出土的汉代画像砖、石中,用图形的形式,记录和呈现了汉代官宦阶层在宴饮场合中的繁盛的音乐文化景象。如《中国音乐史图鉴》收录了河南方城县东关汉画像石中有鼓舞的图像㉞刘东升、袁荃猷编撰:《中国音乐史图鉴》,北京:人民音乐出版社,2008年,第40;37页。:上层是羽葆建鼓,下层图像是3人跪坐,中间者似在吹排箫,另外两人似在做游戏。

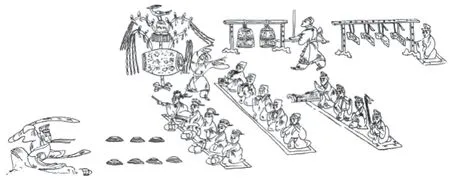

还有山东沂南东汉末年画像石的乐舞百戏图㉟刘东升、袁荃猷编撰:《中国音乐史图鉴》,北京:人民音乐出版社,2008年,第40;37页。(见图1):下方一人跳七盘舞,右侧三排乐手在伴奏,其中第一排为五位击鼓乐手,第二排为吹排箫的乐手,最左边一人同时还在敲击钲(铎),第三排最左边一人在弹筝或瑟,一人在吹埙(笛),一人在歌唱,最右一人在吹竽。上方还有一人敲击羽葆建鼓,右侧有一人敲钟、一人敲编磬。该图中的乐队即为较大型的俗乐伴奏乐队。

图1 山东沂南汉画像石 乐舞摹本

另外,在《中国音乐文物大系》各省卷、《中国画像石全集》等已出版的大型图书中,均可以找到各类俗乐表演的图片,可以帮助我们了解俗乐在汉代的基本面貌。

从汉代图像资料看,汉代俗乐乐队的乐器组合,多种多样、不尽相同。从乐器分类上看,有金石乐队、丝竹乐队和鼓吹乐队,但是从历史发展脉络上看,金石乐队在进入汉代后,出现了衰微,代之的是丝竹乐队的兴起与大量使用,为歌唱或舞蹈伴奏。丝竹乐队更多地用在帝王、官员的私宴等场合,与祭祀场合所用的雅乐,具有鲜明的娱乐功能。

二、娱乐:俗乐的功能之一

人们创造各类音乐、舞蹈等音乐形态的行为,一定是为了达到特定的目的、实现特定的功能,如“大一统”的政治统治、悲喜从心的情感表达和感官体验的审美娱乐等。翻阅古代文献,谈论“乐”的“娱乐”功能的文字比比皆是。如《吕氏春秋·侈乐》载:“凡古圣王之所为贵乐者,为其乐也。侈则侈矣,自有道者观之,则失乐之情。失乐之情,其乐不乐。乐不乐者,其民必怨,其生必伤。”㊱张双棣等译注:《吕氏春秋译注》,长春:吉林文史出版社,1987年,第130页。认为音乐的作用在于使人快乐,而音乐若不具有使人快乐的功能,则会有害于人民的生活和国家的治理。从上文的文献梳理中,我们可以看出,不管是帝王、官员还是百姓,在日常生活、宴饮等场合中的俗乐表演和欣赏,体现出了对“娱乐”功能的需求,而帝王或官员们作为统治阶级对于各种艺术技能的掌握,则同样能够证明这一点。因此,虽然表演形式、表演场合和表演类型不尽相同,但是俗乐所体现的重要娱乐功能,则是一致的。

赖祥亮认为:“娱乐,是为了获得愉快,而不是为了获得利益;艺术以及文学,它们的一个方面,也是给主体以快感、以愉悦。”㊲赖祥亮:《论汉代文学的娱乐精神—以汉赋为例》,《重庆工学院学报(社会科学)》,2008年,第12期,第135页。艺术活动和文学的创作行为,应该说,都是以获得愉快的娱乐目的为旨归的,因此,不管是史书还是文学作品,尽管文本表述不一样,娱乐,都是其重要的功能表达。而杨树达在《汉代婚丧礼俗考》中也提到了丧葬仪式用乐的情况:“丧家于来吊者,飨之以酒肉,娱之以音乐。”㊳杨树达:《汉代婚丧礼俗考》,上海:上海古籍出版社,2000年,第68页。也说明了这样一个情况:丧葬仪式用乐的功能之一,便是为前来吊唁的亲友提供娱乐。当下广泛存在于民间丧葬仪式中的鼓吹乐、戏曲或曲艺表演的功能,同样如此,娱乐—以乐待客,答谢客人对仪式的参与,正是仪式中需要有“乐”的重要目的。

汉代辞赋对俗乐形态极尽其能的描绘,不仅仅是作为文体的辞赋在修辞上的娱乐性的表征,更是乐舞本体形式之美高度发展的结果,它所产生的各种审美意象,能让观者产生强烈的、异于雅乐的审美感受和情感体验,这正是俗乐娱乐性的表现。如《上林赋》中呈现的乐舞类型多样,虽然并不都是俗乐,且体现了夸张的修辞手法,但司马相如的表述则认可了包含俗乐舞在内的音乐功能,即“娱耳目乐心意”,娱乐是重要的价值取向。同时,文人们笔下那高超的演奏技艺、舞蹈技艺的书写,也正表明了社会对于俗乐的接纳程度,表明了人们对于“娱乐”的审美需要。

再以汉代乐府诗歌而言,其功能并不只是为了“观风俗”。潘啸龙认为,其功能主要还是为了满足宫廷及贵族阶层的娱乐之需㊴潘啸龙:《汉乐府的娱乐职能及其对艺术表现的影响》,《中国社会科学》,1990年,第6期,第25-29页。。乐府诗歌的书写行为本身,也是汉代世俗化的娱乐精神的写照,如刘玲研究的《鸡鸣》《相逢行》《长安有狭斜行》三首歌诗:“并不是下层劳动人民对贫富不均的控诉之辞,而是歌舞艺人以取悦和娱乐富豪贵族为目的而创作的奉承之歌,是世俗化、娱乐化的艺术消费品,是盛世风气中的歌颂文学。”㊵刘玲:《〈鸡鸣〉〈相逢行〉〈长安有狭斜行〉与汉乐府的世俗娱乐精神》,《中国诗歌研究》,2017年,第1期,第235页。这一方面体现了汉代俗乐在社会上的繁盛程度,另一方面也证实了俗乐的娱乐精神内涵。

此外,萧亢达认为:“汉代俗乐主要是宴会之乐,是皇室贵族吏民宴饮时在北房、后堂演奏的乐舞,旨在娱乐,抒发感情。”㊶萧亢达:《汉代乐舞百戏艺术研究》(修订版),北京:文物出版社,2010年,第19页。他首先肯定了汉代俗乐与郊庙、上陵等等场合雅乐的区别,其次指出了俗乐的功能,即情感表达及艺术欣赏体验。

那么,通过上文的梳理,我们看到了汉代俗乐在不同语境中的生存状况,看到了俗乐形态的丰富性和审美行为的多元性:从帝王到百姓,均与俗乐发生着方方面面的联系。他们有的是知音识乐的“专家”:或善歌、或擅乐器或擅舞蹈等;有的亲自参与到乐舞创作和表演中;还有巨大的乐人群体以供审美之需。而从俗乐适用场合来看,主要是发生在宴饮(含其他民俗场合中的仪式用乐),且都体现出了明显的娱乐功能。

三、娱乐功能的形成背景

汉代俗乐娱乐功能的形成及表现,有外部原因,也有自身的原因,可以肯定的是,它与汉代俗乐的兴盛过程是一致的,大致受到以下三个层面因素的影响:一是雅乐的式微;二是“楚声”的功能及其影响;三是人的主体意识的觉醒。

(一)雅乐的式微

俗乐在汉代的兴起是“延续了春秋战国时期快速发展的趋势”㊷朱志荣主编,王怀义著:《中国审美意识通史·秦汉卷》,北京:人民出版社,2017年,第257;250;250页。的结果,与雅乐地位的式微密切相关,也是汉代人对“雅与俗”这一问题的思考与实践的结果。

其实,自春秋以降,雅乐的地位已经随着“礼崩乐坏”而受到冲击,以郑卫之音为代表的“新乐”已经在社会上产生了巨大影响。到了汉室“大一统”之时,雅乐就更加难以顺利为礼乐制度的重建贡献力量,正如《汉书·礼乐志》所载:“汉兴,乐家有制氏,以雅乐声律世世在大乐官,但能纪其铿锵鼓舞,而不能言其义。”㊸同注⑦,第1 043页。可见,连传承雅乐的乐官都不能准确知晓雅乐舞的意义,就更不要说其他官员或普通百姓了,因此“这些因素的存在为郑、卫等俗乐的兴盛提供了空间:以奢华、靡丽、灵动、变化为特征的地方歌舞在汉代迎来了它的盛世”㊹朱志荣主编,王怀义著:《中国审美意识通史·秦汉卷》,北京:人民出版社,2017年,第257;250;250页。。

同时,汉代的知识分子在观念上也对雅乐和俗乐具有开放、包容和变通价值观,如刘安在《淮南子·汜论训》就说道:“先王之制,不宜则废之。末世之事,善则著之。是故礼乐未始有常也。故圣人制礼乐,而不制于礼乐。”㊺同注㉚,第722页。王怀义认为,刘安的言论在探讨雅乐的创制机制的同时,实则“为汉代俗乐的盛行提供了思想基础”㊻朱志荣主编,王怀义著:《中国审美意识通史·秦汉卷》,北京:人民出版社,2017年,第257;250;250页。。

此外,统治阶级的喜好也影响着社会的音乐审美趣味。“自汉之兴,而平民为天子,社会阶级之观念全变”㊼钱穆:《秦汉史》,北京:九州出版社,2012年,第33页。,而刘姓皇室正是起于平民阶层,其熟悉的音乐类型不是雅乐而是俗乐,这也影响了雅乐的地位,使得俗乐成为宫廷和民间的主流,即便是在原本的雅乐场合中,也不乏俗乐诸形态的身影。不得不说,在汉代雅乐与俗乐的转换过程中,乐府是一个关键机构,宫廷中俗乐的大量引入并得以施用,正是由乐府来完成,使得“崇俗”之风盛行于汉代宫廷。而这也对俗乐娱乐功能的塑造产生了积极的推动意义。

(二)“楚声”的功能及其影响

音乐如同方言一样,对于特定文化区域中的人具有认同的功能,引起人的自我文化归属感和身份认同感。

楚声,是刘姓的家乡音乐,是身份认同的表征。因此,从汉高祖教沛中歌儿百余人习其《大风歌》,到“高祖乐楚声,故《房中乐》楚声也。孝惠二年,使乐府令夏侯宽备其箫管,更名曰《安世乐》”,再到惠帝时,在宗庙祭祀中,又以沛宫为原庙,“皆令歌儿习吹以相和”,均为“楚声”作为身份认同的符号在国家礼乐层面的记载。而在宫廷俗乐中“楚声”的存在,则从娱乐的层面体现出汉代帝王对于楚文化的认同功能及其重要地位。

随着汉室统治力量的加强,“楚声”的功能又超越了作为身份认同符号的功能,转而成为武帝成就“文化大一统”的催化剂。形成了以“楚声”为中心的“郑卫新声”繁盛的局面,从刘邦开始到武帝“重立乐府”,“郑卫之音”被逐渐用于郊祀、朝会等国家礼仪场合,使得出现了“今汉郊庙诗歌,未有祖宗之事,八音调均,又不协于钟律,而内有掖庭材人,外有上林乐府,皆以郑声施于朝廷”㊽同注⑦,第1 070-1 071页。的境况,应该说这始自于汉武帝的“乐府”政策。虽然,俗乐一直受到儒家正统观的诟病和批判,甚至也曾经遭到皇帝的罢减,但是,它依然在汉代国家礼乐体系中得到了发展壮大。

而以“楚声”为代表的俗乐的兴盛,也说明了即便是在国家礼乐体系中,乐舞原有的“宣德”“娱神”等核心功能,也逐渐让位“娱人”的功能。而在民间乐舞的使用和欣赏,也在民俗性功能上凸显了艺术性的审美功能。王怀义以《南阳李相公庄乐舞画像石》中的器乐演奏和舞蹈表演为对象,解读了乐舞与普通民众生活的关系,认为:“在日常生活中,没有乐舞是不可想象的,参与游戏和欣赏乐舞让生活变得充实而圆满;反过来说,对乐舞的欣赏也让人们的日常生活获得了生存意义:乐舞由此转变为纯粹的审美对象。”㊾同注㊷,第243;256页。他所强调的正是俗乐的娱乐功能。

俗乐之所以能够吸引人,从音乐风格上看,主要是由于重教化的雅乐旋律单一,节奏缓慢,因而显得沉闷、乏味,缺少人的情感的参与,故难以唤起各阶层的审美共鸣。而重娱乐的俗乐则被以管弦,旋律曲折动听,具有“悲美”“靡丽”等特征,很大程度上释放了人性,符合汉代人“浓烈深厚的生命情感调质”㊿同注㊷,第243;256页。,这无疑进一步强化了俗乐的娱乐特性。

(三)人的主体意识的觉醒

人是一切艺术活动的核心,应该说,汉代俗乐勃兴与汉代审美意识的形成具有同样的背景,即政治文化的宽松、社会的安定和人民生活的殷实等因素而引发的人的自我意识的觉醒与凸显。人们关注现实生活和自我情感的表达,于是以娱乐为核心的审美需求逐步显现,享乐之风盛行。尤其是受到刘姓皇室身份转变的影响,平民阶层的社会地位得到了提升,审美的需求变得迫切,并且也得到了不断实现和满足。《盐铁论·散不足》中对人们娱乐用乐形态的记载,则体现了汉代审美意识的转变:“古者,土鼓块枹,击木拊石,以尽其欢。及其后,卿大夫有管磬,士有琴瑟。往者,民间酒会,各以党俗,弹筝鼓缶而已。无要妙之音,变羽之转。今富者钟鼓五乐,歌儿数曹。中者鸣竽调瑟,郑舞赵讴。”[51]同注㉒,第353页。由此可以看出,上至宫廷和官员、下至平民,娱乐的形式出现了从简单到复杂、从简朴到奢华的变化,这一变化的背后原因,与社会的安定和人民生活的殷实关系密切。

文献中,不论是对帝王及官员用乐的记载、还是对民间用乐的记载,都可以说明汉代社会从宫廷礼乐到民间日常,俗乐已经成为主流。从功能上看,俗乐是最好的情感表达工具,王怀义认为“在接续春秋战国俗乐发展的基础上,以‘楚声’‘郑声’‘新声’等为代表的民间俗乐成为汉代音乐的主体,它们承载了两汉时期各个社会阶层的情感需求,是时代的心声”[52]同注㊷,第298页。。以舞蹈为例,不管是汉高祖教唱《大风歌》时,至动情处“乃起舞,感慨伤怀,泣数行下”的“即兴之舞”,或是“以舞相属”的表演形式,“生动、真挚的汉代俗乐舞,悲欢离合,可歌可泣,常常即兴表演,直抒胸臆”[53]同注⑲,第114页。,这都是舞者情感的直接表达,同时也能够唤起观者的情感共鸣和融入。

再如,马融在《长笛赋》中“繁手累发,密栉叠重”的描写,所体现出的也是对俗乐兴起背后人的因素的关注。从乐器演奏上看,说明了乐曲的音符较密、指法丰富,旋律起伏多变,说明了乐曲创作中具有细腻雕琢的成分,而细腻的音乐创作,需要创作者投入情感,这是音乐动人、满足听觉审美需要的潜在的艺术特质。而早在《左传·昭公元年》中也有“繁手淫声,慆堙心耳,乃忘平和,君子弗听”的记载,则是另外的思想表达,它代表着儒家正统的音乐美学思想,认为复杂多变的音乐会荡心塞耳,让人丧失平和的本性,因此,君子是不听的。但是,这恰恰也写出了先秦俗乐的特点。这一前一后的音乐描述和话语主旨转变,所蕴含的,除了表明俗乐的生生不息之外,不正是在人的主体意识觉醒以及在其影响下审美意识的娱乐转向吗?

汉代乐府诗的生产,同样与汉代人的娱乐需求有着密切关系,刘玲对此有较深入的分析:“在汉代社会,这些歌诗艺术作品的消费者,就是以宫廷贵族、达官显宦、富商巨贾为主的上层名流社会阶层。他们生活富庶,有殷实的经济基础,在享受着丰厚奢侈的物质生活的同时,精神上也产生了休闲娱乐的诉求。这种诉求使他们产生了对歌诗艺术的需要,在饮酒作乐的时候,他们还希望享受视听之娱,需要听着歌舞艺人唱着动听的音乐,讲着喜闻乐见的故事。这就是歌诗作品的呈现形态,它是在贵族豪门厅堂殿庭演唱表演的艺术。而其消费者的诉求正是歌诗艺术产生的原动力,这也就决定了歌诗艺术作品的文学功能是审美娱乐,是给它的观众带去欢声笑语,带去视听之娱,带去与他们的心态相契合的艺术表达。”[54]同注㊵,第239页。

此外,人的意识的觉醒还表现在,两汉皇帝追求“天人合一”的理想中,兴起了影响全国的“求仙长生”之风,但是理想与现实的差距,使他们表现出强烈的生命意识和关注对人生的感受。于是“及时行乐”与“尚悲”观念并存,较多地体现在汉代诗歌创作中,更是音乐风格形成及表演形态变化的重要因素,其“悲”“巨”“众”等审美特征也与此相关。

结 语

通过史书、文学作品相关描述及批评文本折射出的汉代俗乐的娱乐功能,彰显了不同阶层鲜活的、乐观的生活激情,它是社会各阶层共同的审美意识的表现之一,也是不同文本的书写者——史官和文人的礼乐及政治思想的表达。究其原因,则可以说在雅乐的式微、“楚声”的功能及其影响等客观因素的背后,人的主体意识的觉醒,不仅是俗乐兴起的内在动力,更是其娱乐功能得以彰显的关键因素。此外,由于汉代的政治、经济、艺术等诸多方面的形态及其美学观念的发展,在中国历史进程中具有承前启后的重要地位,因此,关注汉代俗乐及其功能,对于把握中国古代音乐美学思想的演进,也具有重要意义。