老龄化背景下首都核心区避难场所布局优化研究

——以北京天宁寺地区为例

李 勤, 鄂天畅, 代宗育, 崔 凯

(北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044)

我国自2000年进入老龄化社会,2050年中国老龄化将达到峰值,65岁以上人口将占到总人口的27.9%。老年人的防灾能力较弱,其反应能力、行动能力、适应能力难以应对突发灾难,一旦遇到灾害老年群体常常是受灾最严重的的人群[1]。对于首都核心区而言,解决老龄化带来的问题是城市更新中的难点和挑战。

《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)》中提出完善核心区城市安全体系,以高标准完善避难场所建设,实现避难场所全覆盖。避难场所是指突发事件时用于居民安全避难、救灾人员宿营和设置救灾指挥机构的场所[2]。目前,已有很多学者展开了应对老龄化问题的避难空间规划研究,通过研究老年人应急避难行为、避难场所选择、应急救援需求等方面内容,提出构建老龄社会安全防灾空间、加强老年人防灾避难教育、完善老年服务机构的建设、福利防灾一体化、加强社区预防灾害软硬件配置和信息化管理等措施。已有的研究对老龄化背景下城市避难场所规划与设计进行了初步探索,但老龄化特征在首都核心区避难场所的建设中考虑仍不够充分,缺少人性化的设计与思考。本文通过北京天宁寺地区的避难场所布局优化设计,探索老龄化背景下如何布局和配置避难场所。

1 核心区避难场所适老化的重要性

1.1 保障老年群体生命安全

北京市老年人口地区分布不均衡,核心区老龄化特征显著。2020年第七次人口普查显示北京市常住人口60岁及以上人口占比19.6%,核心区老龄化程度在30.0%左右。核心区老年人口数量众多,应当重视避难场所的适老化建设,推动构建设施齐备、功能完善、布局合理的养老服务体系,保障老年群体生命安全,减少老年人在灾害中的损失和伤害。

1.2 优化核心区用地结构

首都核心区建成时间较长并且土地资源紧张,开发强度接近饱和,人口密度和建筑密度较高,商务、商业、行政、文化、娱乐、居住等多种功能混合交织,还有众多文物古迹遗存。由于现状特征复杂,用地划分零碎,绿地广场等开敞空间紧缺,防灾设施、应急设施薄弱,导致核心区对灾害的抵抗和适应能力有限。首都核心区城市更新过程中对避难场所进行布局优化,有助于完善空间结构和用地功能,提高公共服务设施的用地比重和服务能力,改善城市人居环境,促进核心区提质增效。

2 避难场所现状与发展困境

2.1 核心区避难场所规划的实践

北京市是我国大陆东部多地震的地区之一,抗震设防烈度为Ⅷ度,为应对地震、火灾、洪水、疫情等灾害,响应国家和市政府的号召,市级有关部门出台了《北京中心城地震及应急避难场所(室外)规划纲要》、DB11/T 1044—2013《地震应急避难场所运行管理规范》等文件,自2004年起核心区范围内逐步建立共20处挂牌应急避难场所,并制定了东城区、西城区地震应急避难场所规划。《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)》设立三级防灾分区。通过整理官网有关数据,目前核心区应急避难场所总面积0.806 km2,篷宿区面积0.609 km2,人均避难面积0.44 m2/人,疏散人数约42.1万人,服务人口占比约23.0%,见表1。

表1 首都核心区应急避难场所统计

除去官方公布的20处应急避难场所,其余公园、绿地、广场、学校操场等设施也可作为应急避难场所,共同形成核心区防灾空间布局。根据北京市地震应急避难场所专项规划研究的统计数据整理核心区可用的避难空间资源,分别为,绿地:包括公园、路侧绿化带、街头绿地、社区绿地等非文物保护单位公共绿地,有效避难面积按60%测算约2.629 km2;学校操场:包括高校及中小学操场,总用地约0.810 km2;体育场:根据体育用地中场馆、办公楼等的建设情况,有效避难面积按60%测算约为0.196 km2。多数社区已对此类空间进行标牌引导,但目前这些避难场所应急设施配套不足,不能充分发挥避难作用。

2.2 核心区老年群体避难特征

老年人获取灾害预警信息延迟,手机、电视、广播等通信设备使用较少,难以及时做好防灾准备。同时,老年群体反应能力较弱、行动能力较差、病症多发,在紧急和忙乱的状态下,发现灾害、识别避难标识、判断避难方向、规划避难路径迟缓。老年人的行动速度较慢,身体健康的老人步行速度普遍比正常人慢50%,行动不便或需要他人搀扶的老人甚至只能达到正常速度的10%,500 m是老龄人普遍能够接受的步行距离。在环境突变的刺激下,过度的心理刺激和大量的运动常常会引发老年人的一系列病症。

核心区是以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑的养老体系,核心区的老年群体还具有如下特征:近些年家庭户规模持续缩小到平均每户2.3人,老人同住和与子女同住较多,部分为独自居住或选择养老院养老,核心区存在大量老年群体需要通过依靠自身能力避难疏散和生活;核心区有大量老年人配备了助行设施,日常生活中老年人对于助行设施的依赖程度较高,使用较为普遍;核心区老年人活动场所类型多样,文化水平相对较高,老年贫困人口占比较低,经济实力更强,注重文化娱乐和生活品质。

2.3 现状问题总结与反思

第一,防灾空间资源紧张。首先,避难场所数量和规模不足,绿地广场等开敞空间缺乏。挂牌公布的20个避难场所均为公园,服务人口占比较低,避难距离过长,不足以满足居民需求。未挂牌公布的学校等小规模的避难场所应急设施建设不足且空间零碎,使用效率低。其次,部分绿地避难功能受限。核心区内存有多处具有历史价值和的特殊用途的公园绿地,此类绿地只具备文化和生态功能,但不纳入避难绿地体系,导致避难空间分布不均衡,用地零碎不成体系[3]。

第二,适老化功能欠缺。由于现行的避难场所规划标准和相关规划未能充分考虑老年群体等避难弱者的需求差异性,导致核心区适老化的避难场所规划和建设不足。首先,目前避难场所的设置仅停留在划定责任区范围、配备应急功能等方面,暴露出避难场所类型单一、避难距离过长、人均有效面积略低等问题。其次,室内避难场所规划欠缺,室内避难场所建设标准不统一、制度体系支撑不足。目前核心区内的地震应急避难场所主要由公园、绿地、广场、操场等开敞空间组成,一旦遭遇恶劣天气,室外避难场所难以满足居民尤其是老年人的避难需求。《城市社区应急避难场所建设标准》规定一类城市社区避难场所避难建筑面积为200~300 m2,若按照每位老人3 m2的避难面积测算,仅能承载至多100人,室内避难场所面积明显不足。同时,避难场所环境品质较低。既有的避难场所无障碍设施普及率有待提高,安全、卫生、温度、噪声等环境舒适度方面难以满足老年人的需求,缺少管理和检测,使有效避难面积降低,质量达标不足。

第三,存量更新问题复杂。核心区物质空间老化现象普遍,防灾避难功能不足。平房区、老旧小区道路拥挤,开敞空间狭小,有效避难面积小,难以发挥绿地的防灾避险功能。核心区用地紧张,避难场所划定困难。避难场地要求较高,需具有较高的安全性、开敞性、稳定性,并能容纳应急棚宿、应急厕所等占地面积较大的设施,而核心区用地紧张难以扩充避难空间面积。避难场所改造成本高,关注度较低。受到财政投入有限的影响,存量更新以建筑改造、增加停车位等满足基本生活需求保障为主,对于非日常需求的避难场所关注力度不足。

3 老龄化背景下核心区避难场所布局优化策略

老龄化背景下核心区避难场所的建设遵循安全性、容纳性、可达性、功能性、舒适性、多样性原则,在城市更新的过程中提升城市空间的抗灾韧性,为老年群体提供安全可靠的应急保障空间。

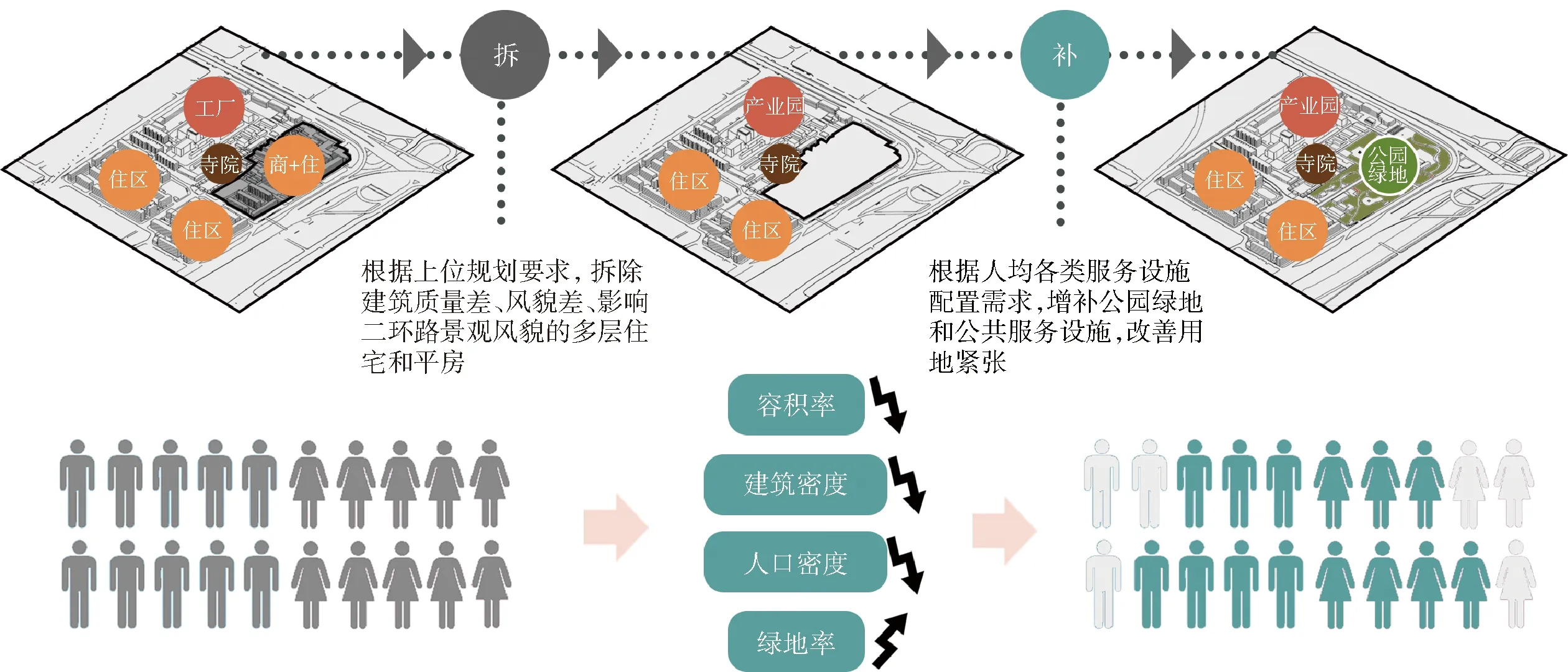

3.1 盘活低效与闲置土地,拓展避难空间

政策引导下核心区腾退空间鼓励优先用于城市服务设施和留白增绿等功能。首先,充分利用城市空地,可将城市空地改造为绿地公园,或者保留空地原功能并加强日常管理,使其能够在危机时转化为紧急避难场所(图1)。其次,可通过土地功能重构将低效土地和闲置土地进行重新规划,改造为具有避难功能的公共服务设施和绿地,增强老城土地的适老化功能(图2)。通过梳理和完善防灾绿地空间布局体系,以城市更新行动为依托,拓展避难空间,采用适老化的布局方式。

图1 城市空地的多功能利用示意Fig.1 Multi-function utilization of urban open space

图2 腾退用地再利用的规划示意Fig.2 Planning for the reuse of vacated land

3.2 以生活圈为单位,配置福祉避难场所

美国为满足老年人群和避难弱者的需求,将全部的避难场所按照无障碍设施避难场所标准设计,并且室内避难所的数量较多。日本建立福祉避难所专为生活有困难的老人等避难弱者提供避难服务[4]。日本的福祉避难场所是面向所有登记的避难弱者,其优点是既节省了社会性避难场所适老化的建设成本,又能满足大量避难弱者救助的需求。日本的福祉避难所在避难体系中单独设置,通常是对现有的建筑进行指定。

借鉴国外经验,建设避难弱者专属避难场所十分契合老龄化的社会背景。结合我国公共服务配置特征,福祉避难场所可按照避难分区,或以社区生活圈为单位参照小学的比例配建。福祉避难场所应以室内避难场所为主,体育馆、会展中心、中小学校舍等建筑作为老年人首选的避难场所,可在其中选择并指定为福祉避难所。

3.3 网络化布局,完善适老化避难场所布局模式

建立网络化的避难场所布局系统,以避难场所为点,避难通道为线,辐射范围为面。根据各种等级的避难场所的服务半径,均衡布置,采用点状式(如万寿公园)、带状式(如皇城根遗址公园)、混合式等布局模式[5],推动实现核心区公园群闭合成环(图3)。室内与室外的避难场所可结合布局,福祉避难场所以生活圈为单位进行配置。增加避难场所密度,提升可达性,缩短避难距离,使老年人能够迅速便捷抵达。

图3 避难场所网络化布局Fig.3 Network layout of shelters

4 实证研究——北京天宁寺地区避难场所优化设计

4.1 基地概况

地块位于首都核心区的西城区广安门外街道,研究范围内包含天宁寺国家级文保单位、北京第二热电厂工业遗址、80年代老旧小区和天宁寺小学等。地块内目前居住老年人基数较大,道路通达性较弱,区域整体避难空间匮乏,对于火灾、地震等灾害的预防、应对和适应能力较差。片区内总户数2 978户,7 572人,60岁以上人口占22%,既有住区内老人独居及老人同居的现象明显,存在着大量老年群体需要通过依靠自身能力避难疏散和生活自理。有相当数量的老年人配备了品质较高的助行设施,日常生活中老年人对于助行设施的依赖程度较高,使用较为普遍。

此次优化设计的要点包括:融入区域避难体系,优化避难场所的布局并拓展避难空间,为老年人创造便捷安全舒适的避难场所,并且处理好历史遗存与城市发展关系。

4.2 避难场所建设现状

第一,适老化功能不足、类型单一。从规模上看,目前设有2处短期固定避难场所和一处紧急避难场所,分别是2个小学操场和产业园绿地,缺少室内应急避难场所,没有专门服务老年人及避难弱者的特定空间。除此之外,还存在避难通道轻微堵塞、断头、道路不平,无障碍设施欠缺等问题。

第二,区域范围缺乏中长期固定避难场所。广安门街道位于二环快速路以外,区域范围内建筑密度较高、人口密度较大,周边存在多处有价值的文物保护单位,中长期固定避难场所缺失,需要通过拆除与腾退进行空间结构优化。

第三,闲置空间利用低效。二热厂区内除旧工业建筑与设施之外的场地长期废弃搁置或堆放杂物,利用效率较低。腾退的批发市场存在同样的问题。

4.3 避难场所优化设计策略

4.3.1 用地功能重构,优化空间结构

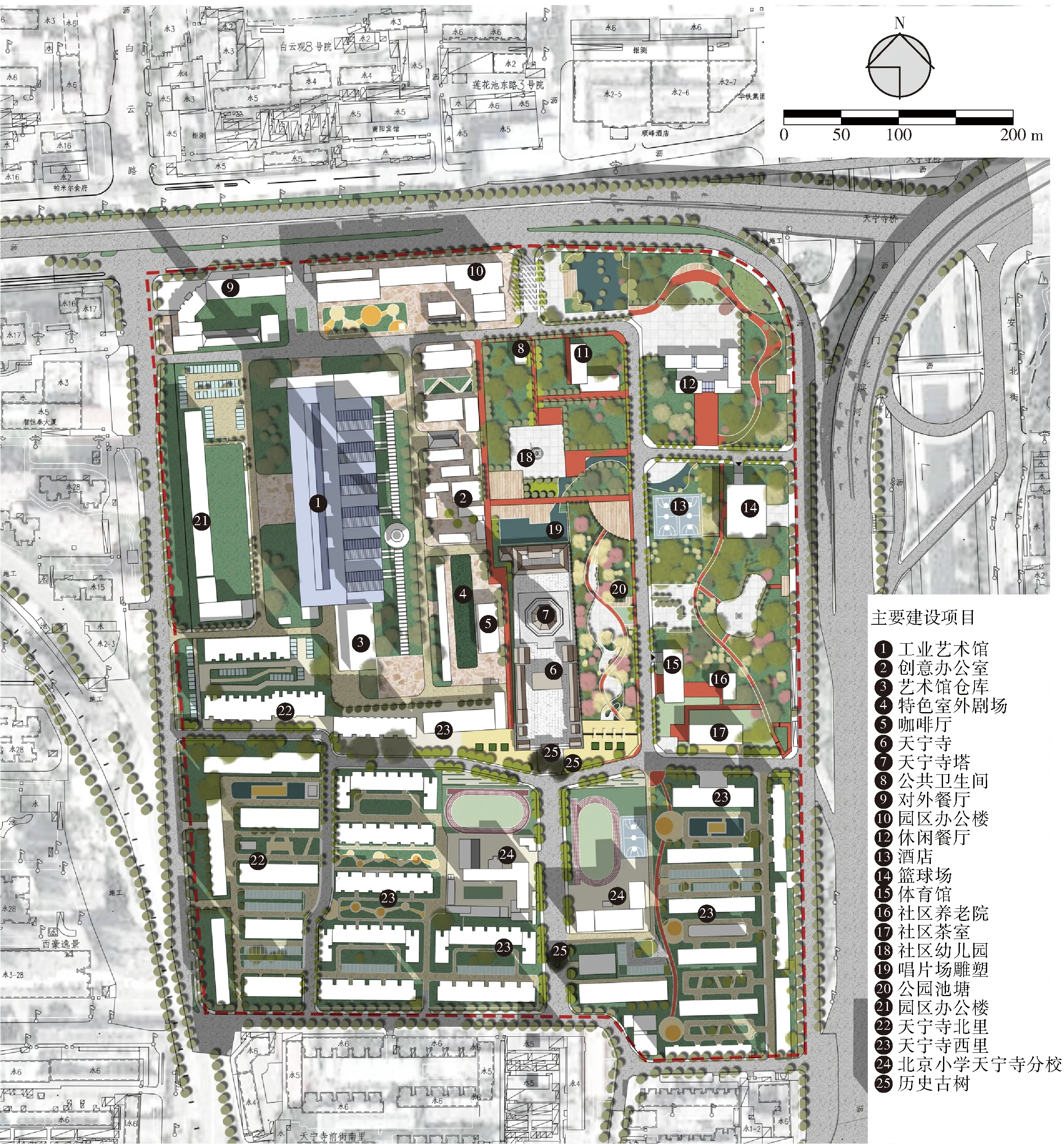

本次避难空间优化设计根据《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)》的要求为实现韧性人居,提升首都核心区的生活品质,计划拆除天宁寺东里部分老旧住宅楼和办公楼,增加绿色开敞空间降低人口密度(图4~图6)。腾退后的低效土地改为天宁寺公园,废弃的二热电厂调整为以文化、科技、金融为主要功能的综合服务中心。

图4 空间结构调整示意Fig.4 Schematic diagram of spatial structure adjustment

图5 现状建筑肌理Fig.5 Current architectural texture

图6 规划建筑肌理Fig.6 Planning architecture texture

通过用地功能重构,避难空间的面积大大提升,不仅有效保护了历史建筑还突出了建筑遗产的文化特征,增强了产业活力。

4.3.2 完善室内避难空间,配置福祉避难场所

首先,依照GB/T 51327—2018《城市综合防灾规划标准》的要求,对各级避难场所的配置进行适老化调整。以福祉避难场所人均有效避难面积的设置标准为例,按照一个成年人就寝需1.65 m2的空间,老年人堆放护理用品需要0.50 m2的空间,安全通道面积不小于1.00 m2计算,得出福祉避难场所人均有效避难面积需达到3.00~4.50 m2。通过增加福祉避难场所、增加人均有效避难面积、缩短避难距离、完善适老化配置等方式提升避难场所规划体系的适老性(表2)。

表2 避难场所适老化改造配置建议

其次,完善室内避难空间,配置福祉避难场所。旧工业建筑因其结构跨度大、空间完整开敞、通达便捷,是公共聚集的良好室内空间,适宜改造为室内避难场所服务广安门外街道及周边社区。公园内的体育馆、社区活动中心、养老院等建筑可作为福祉避难所,与防灾公园结合设计,专为老年群体、残疾人群体等避难弱者及其家属使用,体现福利防灾一体化,构建老年社区安全防灾空间(图7、图8)。按照室内应急避难场所设计要求进行设计和改造,抗震设防类别需达到重点设防类(乙类)及以上且建筑的应急设施完备[6]。福祉避难场所应配备老年人专用设施和老年病常用药,例如氧机、血糖仪、治疗仪、护理床、心血管病药物等。

图7 现状避难场所Fig.7 Current situation of shelters

图8 规划避难场所Fig.8 Planning shelters

最后,增强无障碍系统设计,推动适老化改造。福祉避难所计划具备如下条件:一是建筑的耐震、耐洪等抗灾能力强,灾时安全稳定;二是无障碍化设施完备,包括无障碍的楼梯、卫生间和视觉障碍者的色彩引导;三是配有应急设施和应急物品,例如床铺、医疗设施、助行设施、老年常用药[7]。福祉避难所的设计要点总结见表3。

表3 福祉避难场所的设计要点

4.3.3 室内外结合布置,点线面网络化布局

室内与室外避难场所具有不同的特征和功能,救灾功能互补提升救灾效益。室外避难场强调开放性、灵活性,适合短期避难;室内避难场所强调封闭性、舒适性,且设备设施基础较好,适用于服务老年人等避难弱者和长期避难人群。两者结合布置有助于促进救灾功能互补,为老年人及家庭提供便捷周全的服务和空间,提升救灾的效益,规划平面如图9所示。公共设施多功能化,加入适老避难功能。老年活动中心、社区医院等老年群体经常活动的场所提倡增强建筑防灾性能纳入室内避难场所,强调平灾结合和空间的多功能性。老年人更加熟悉此类场所的环境和路径,较高的熟悉度有助于提升避难速度和灾后的适应过程。

图9 规划平面图Fig.9 Planning plan

各个避难场所与避难通道紧密结合,融入区域防灾避难体系形成等级丰富的避难网络。天宁寺公园将成为广安门地区避难体系的核心,同时需要疏通街巷道路,缩小街区增密路网,增强道路可达性,提升疏散能力。

5 结论

本文主要研究首都核心区避难场所优化设计的思路和策略,在老龄化趋势加快的存量更新背景下,为提升老年群体的安全保障和生活质量,科学合理地分析首都核心区避难场所规划的问题与特征,结合核心区老年群体特征,针对性地提出适老化的优化策略,使避难场所的设置更加满足老龄化社会的需求,促进核心区提质增效。主要得出以下结论:

1)梳理针对老龄化问题的避难空间规划研究,并结合首都核心区老龄化社会背景,探索适老化避难场所规划布局体系,完善避难场所布局理论,使老龄化社会安全防灾空间布局更具人性化,对老年群体更具友好性。

2)从防灾空间布局的角度,对核心区避难场所规划的现状问题与特征进行分析,梳理避难场所规划实践,得出防灾空间资源紧张、部分绿地避难功能受限等问题,提出盘活低效与闲置土地、避难场所网络化布局等优化方法,在城市更新中拓展避难空间。

3)从老龄化的视角出发,对核心区老龄化社会特征进行分析,认识老年群体的避难特征和需求,总结得出室内避难场所规划欠缺的问题。提出完善室内避难场所体系,以生活圈为单位,配置福祉避难场所,对体育馆、会展中心、中小学校舍、老年服务机构进行加固改造等策略。

4)从存量更新的角度,总结了当前核心区物质空间老化、避难场所划定困难、改造成本高、关注度低等问题,结合城市更新的实践活动,增强了所提策略的实用性和操作性。

5)对天宁寺地区的避难场所规划提出具体优化策略。一是用地功能重构,优化空间结构,通过梳理既有绿地和低效闲置的土地,增加土地的避难功能属性,拓展避难空间。二是完善室内避难空间,配置适老化的福祉避难场所,增强无障碍系统和建筑抗灾性能。三是建立分工合理的网络化的避难空间系统,室内外多种避难场所相结合能够起到救灾功能互补、提升救灾效益的效果。