湘西某红砂岩顺层滑坡形成机理及其稳定性分析

金福喜,王 莱,段选亮

(1.中南大学地球科学与信息物理学院,湖南 长沙 410083; 2.有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,湖南 长沙 410083; 3.湖南有色金属职业技术学院,湖南 株洲 412006)

1 概述

红砂岩在地质学上亦称为红层,泛指侏罗系、白垩系和第三系内陆河湖相碎屑岩地层,因其含有铁质氧化物呈红色而俗称为红砂岩[1],岩性主要为泥岩、砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、粉砂岩等[2]。红砂岩在湖南的分布约占全省面积的20.5%,湖南红砂岩的沉积属于晚白垩系及早第三系,岩性比较均一,为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,物理力学性质相近,厚度通常为几十米至数百米不等[3]。湘西地区的红砂岩形成于中生代和新生代,以陆相为主的碎屑沉积层,岩性以砂岩和泥岩为主[4]。由于红砂岩易风化、崩解[5-6],以及层间常发育泥化夹层等特点,坡脚开挖后往往形成稳定性差的顺层边坡[7]。

为避免红砂岩顺层边坡失稳造成损失,人们对顺层边坡破坏机理进行深入的研究,顺层边坡的失稳变形主要为滑动变形,其整体稳定系数与红砂岩结构面倾角密切相关[8]。水是影响红砂岩边坡稳定性的主要因素[9-10],在应力状态一定时,水作用下红砂岩胶结物软化甚至溶解,黏土矿物产生膨胀、收缩,从而造成颗粒发生相互滑移、破碎和重组,使得岩体强度降低[11-12],边坡最终因岩石剪切蠕变而失稳形成滑坡[13]。红砂岩滑坡稳定性分析方法可以分为定性分析法、定量分析法以及不确定性分析法,其中定性分析法[14]包括历史地质成因法、工程地质类比法和图解法,定量分析法[15-16]主要包括极限平衡分析法和数值分析方法,不确定性分析法[17]包括可靠性分析方法、模糊数学理论和人工神经网络。结合滑坡风险识别的内容和评价指标,计算边坡失稳概率,从而对滑坡风险进行风险评估,对于防灾减灾工作具有重要意义,根据相关研究表明,采取滑坡风险管理,能够很大程度减少因滑坡带来的损失[18]。

本文结合现场调查、勘查及稳定性计算对湘西某红砂岩顺层滑坡的形成机理和稳定性进行分析,在此基础上对治理方案进行了比选研究。

2 滑坡特征

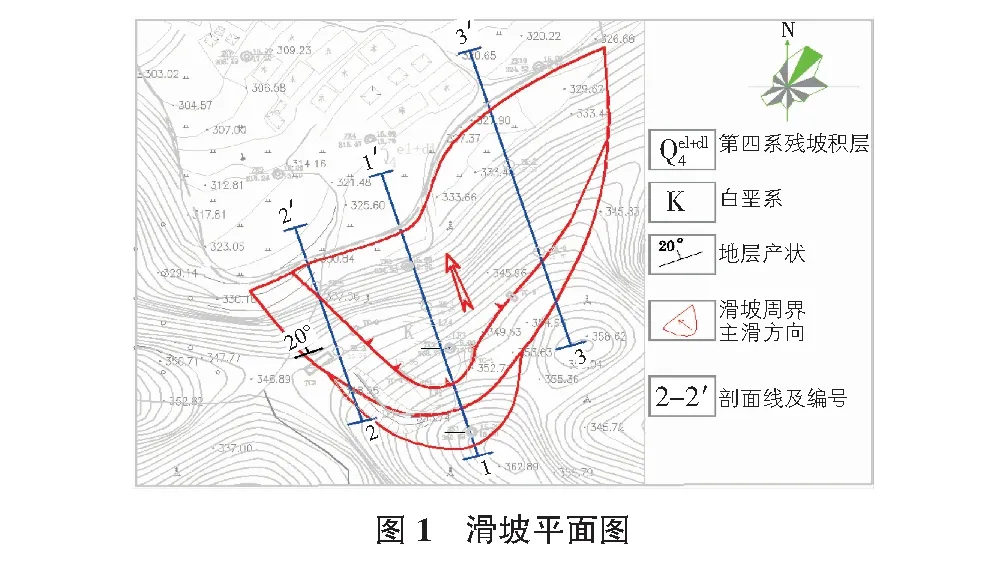

滑坡所处区域为剥蚀丘陵地貌,总体地势南高北低,南部滑坡区为缓坡地形,坡度约25°,坡向343°,滑坡前缘以北为居民区及农田,见图1。

2.1 滑坡地质特征

滑坡有2个次级滑坡,均为岩质顺层滑坡,滑体主要成分为中风化泥质粉砂岩和钙质粉砂岩,平面形态呈不对称半圆形,如图1所示。滑坡长86 m,宽154 m,前后缘高差30 m,滑坡面积约8 530 m2,平均厚度约5 m,最大厚度7.6 m,体积约为4.2×104m3,属于小型浅层牵引式顺层岩质滑坡。

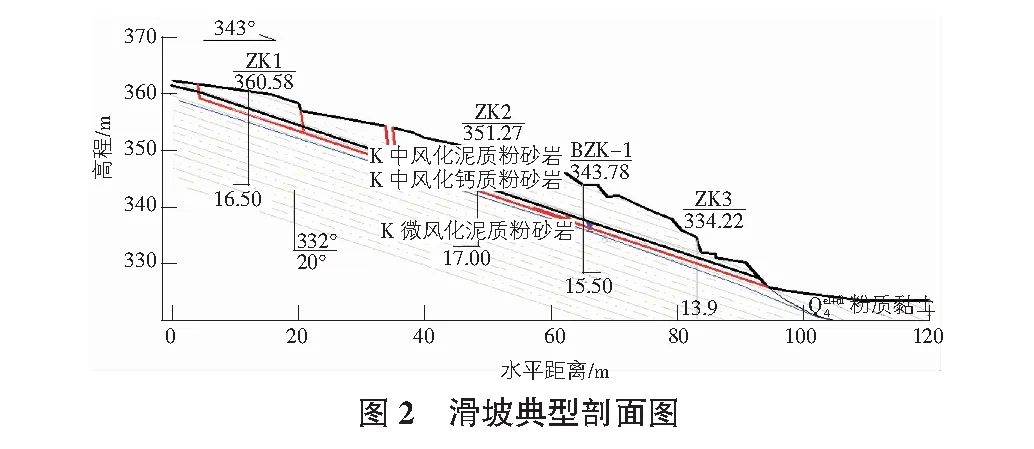

1)粉质黏土,灰褐色,硬塑状,含约3%角砾,角砾成分主要为砂岩,尖棱状,粒径1 cm~3 cm,上部含植物根系。层厚变化较大,分布不均匀,揭露厚度1.0 m~4.2 m。该层主要分布于坡角农田及滑坡西侧山坡表层。

2)中风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质结构,层状构造,泥质胶结,上部覆盖薄层强风化层,节理裂隙发育,岩芯较完整,局部破碎。

3)中风化钙质粉砂岩,灰白色,微风化,砂质结构,层状构造,钙质胶结,岩芯破碎,呈块状。滑带位于其底部厚度10 cm~15 cm的泥化夹层。

4)微风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质结构,岩芯较完整,多呈柱状,局部节理裂隙较发育,少量块状。该层为滑坡滑床。

2.2 滑坡变形特征

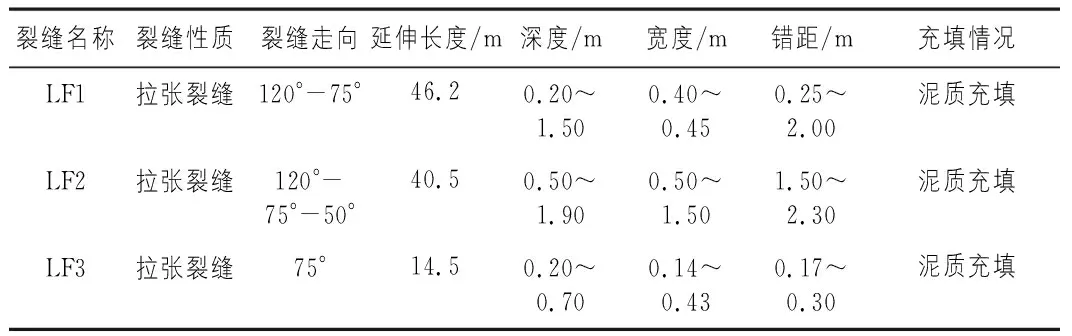

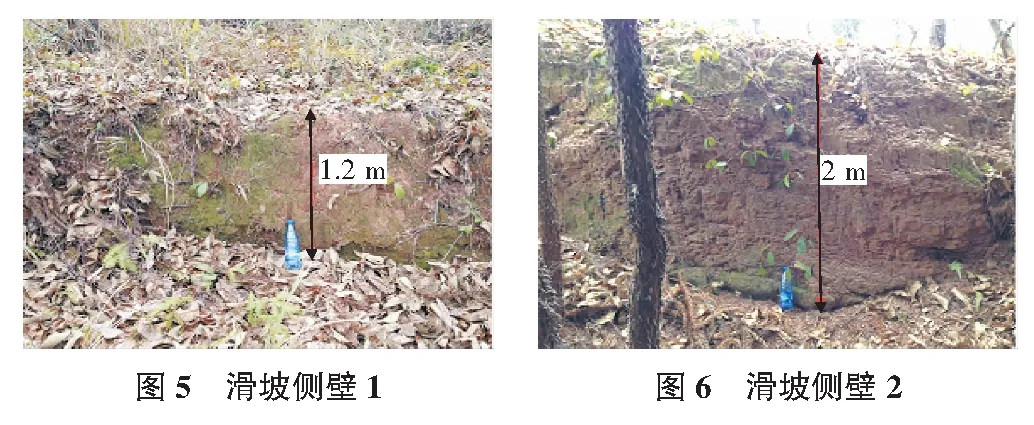

滑坡地形坡度与地层墙角大体一致,前缘变陡为凌空面,整体及次级滑坡周界以3条拉张裂缝为界,裂缝特征如表1所示。滑坡两侧边界以高差1.2 m~2.3 m的陡坎、滑坡裂缝为界,滑坡前缘以南区山坡坡脚剪出口为界,如图3~图6所示。

表1 滑坡裂缝统计表

3 滑坡形成机理分析

该滑坡最早发生于1976年,在2010年再次滑动,并于2014年7月,在暴雨影响下发生滑动,滑坡后缘出现多条拉张裂缝,裂缝最大宽度达到1.5 m,且仍在不断扩大。

根据现场调查及勘查,滑坡区为单斜构造,地层倾向332°,倾角20°,地形坡度25°,地层倾向与滑坡坡向一致。由于建房及修建农田开挖坡脚,造成滑坡前缘变陡临空。

滑体为中风化泥质粉砂岩夹钙质粉砂岩,岩石形成年代较新,成岩作用较差,遇水具崩解性,易风化,抗拉强度低。在钙质砂岩之下存在10 cm~15 cm厚的泥化夹层,泥化夹层含水量高,抗剪强度低。在持续强降雨时,不仅直接使得泥质粉砂岩和钙质粉砂岩自重增大,使得孔隙水压力增大,有效应力减小,而且造成泥化夹层软化,抗剪强度大幅度降低,形成滑带,滑致拉裂,拉张裂缝又为降雨入渗提供了通道,从而使得上部岩体沿软化夹层发生顺层滑动。滑坡滑动中钙质粉砂岩呈竹节状拉断显示脆性变形,其上泥质粉砂岩显示相对塑性变形(见图7,图8)。

4 滑坡稳定性分析

4.1 计算参数与模型

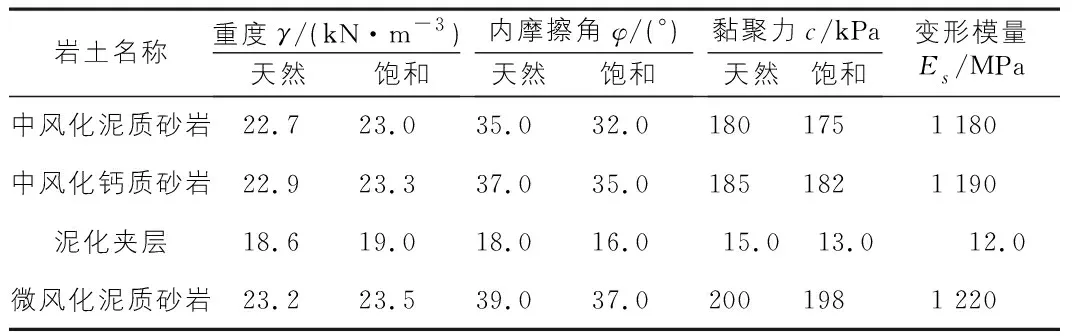

通过现场钻孔取样进行试验岩土物理力学试验,各地层主要物理力学性质参数如表2所示。

表2 岩土体物理力学性质统计表

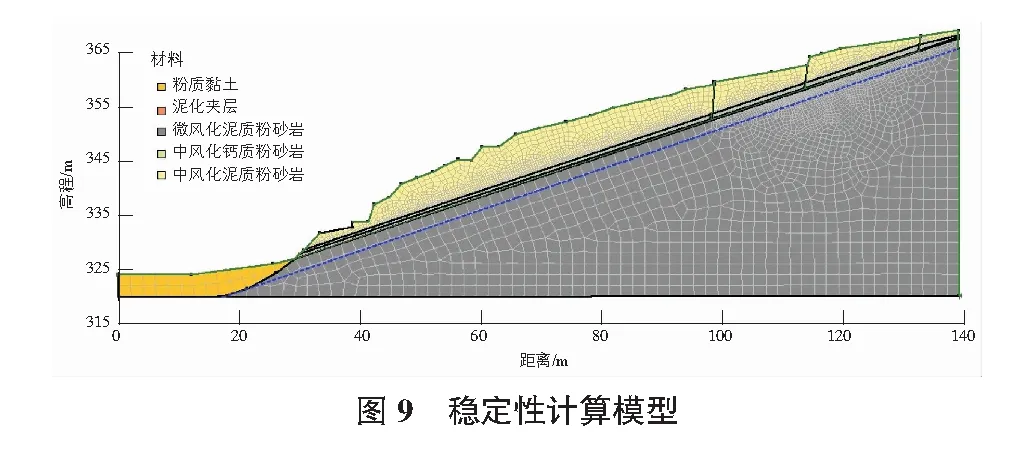

为了能够定量分析滑坡稳定性,以1-1′剖面为计算剖面,采用Geo-slope软件对滑坡建立二维模型进行稳定性分析。如图9所示,模型共有8 460个节点,8 280个网格单元,网格大小为1 m×1 m,滑带附近网格加密,网格大小为0.2 m×0.2 m。

4.2 计算工况与结果

该滑坡工程防治等级为Ⅲ级,根据各灾点的形态和结构特征、变形机制及稳定性和区域气象等情况综合分析,采用天然工况和暴雨工况进行稳定性计算。

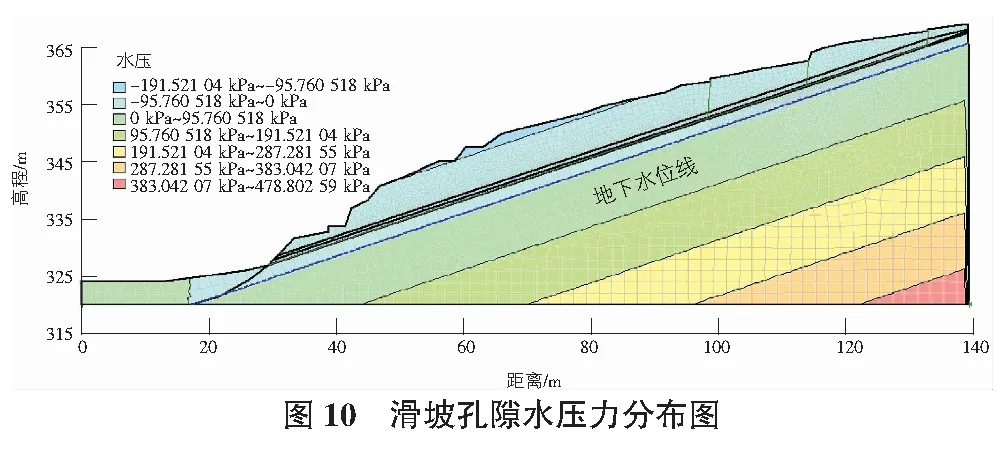

根据滑坡中地下水位及孔隙水压力分布情况可知,如图10所示,勘查期间地下水位于滑带以下,天然工况下不考虑地下水的影响。

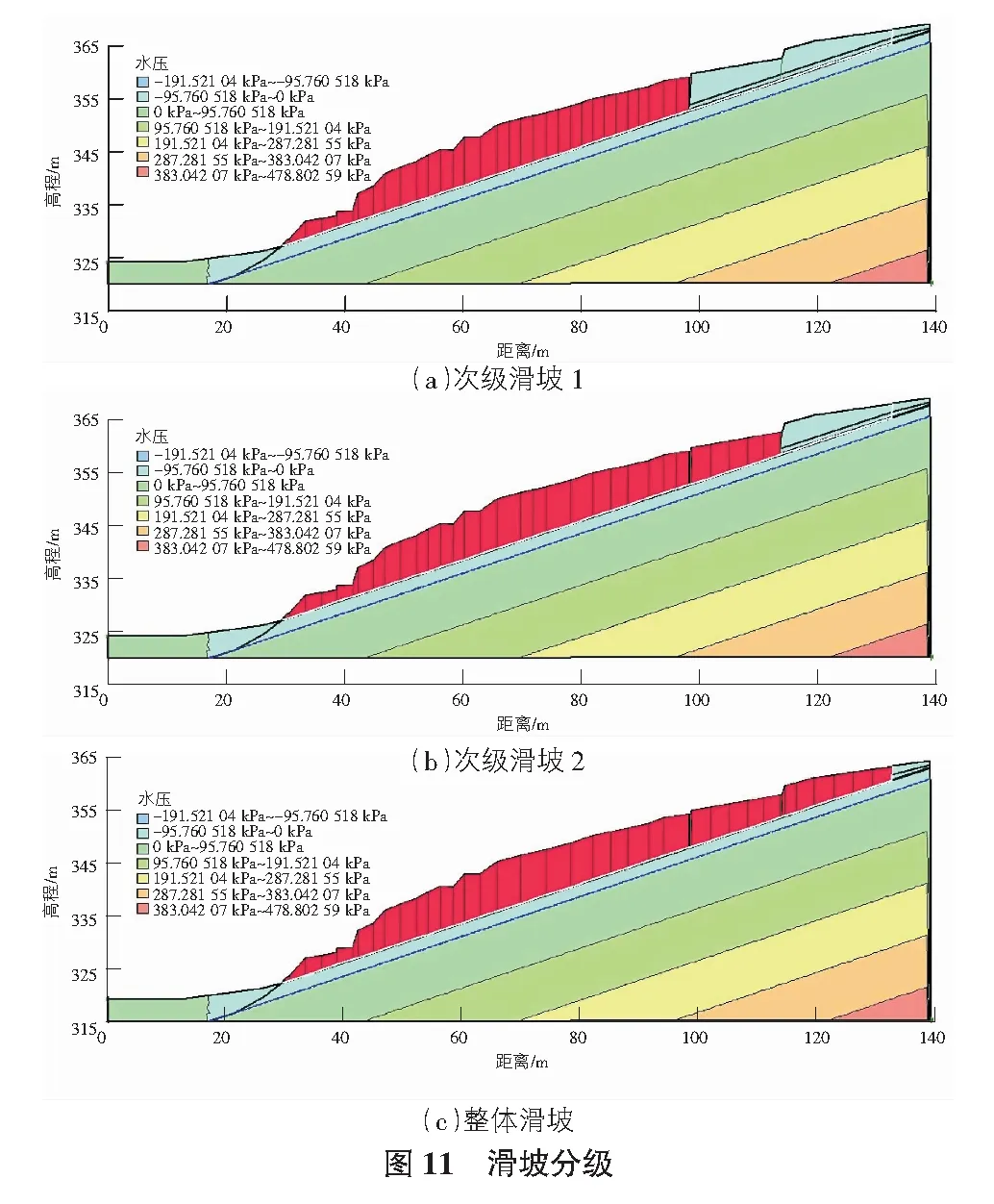

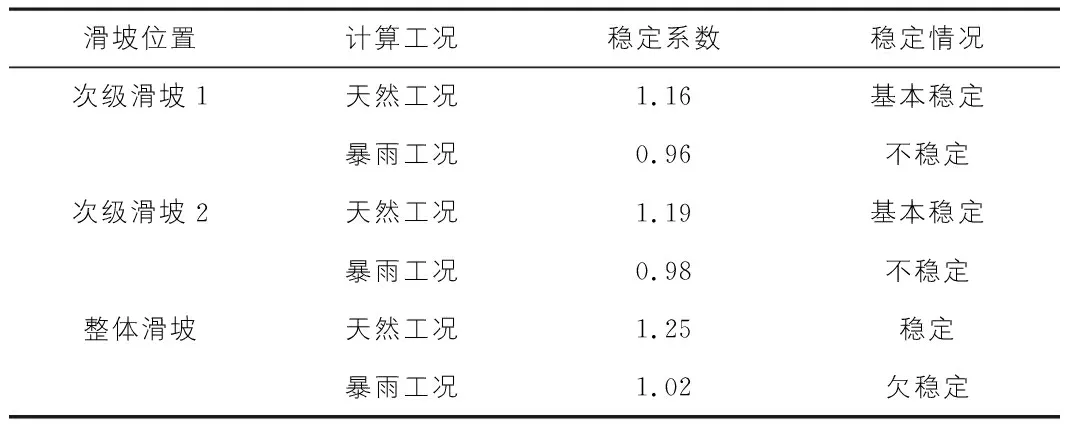

为方便描述,滑坡从坡脚至坡顶依次划分为次级滑坡、二级次级滑坡和整体滑坡,如图11所示。

同时建立三个滑动面对滑坡进行稳定性分析,计算结果见表3。

表3 滑坡稳定性计算成果

4.3 滑坡稳定性评价

根据稳定性计算结果,滑坡在天然工况下稳定系数均不小于1.15,处于稳定状态,且整体滑坡稳定性最好,次级滑坡1稳定性最差;在暴雨工况下次级滑坡处于失稳状态,整体滑坡处于欠稳定状态。

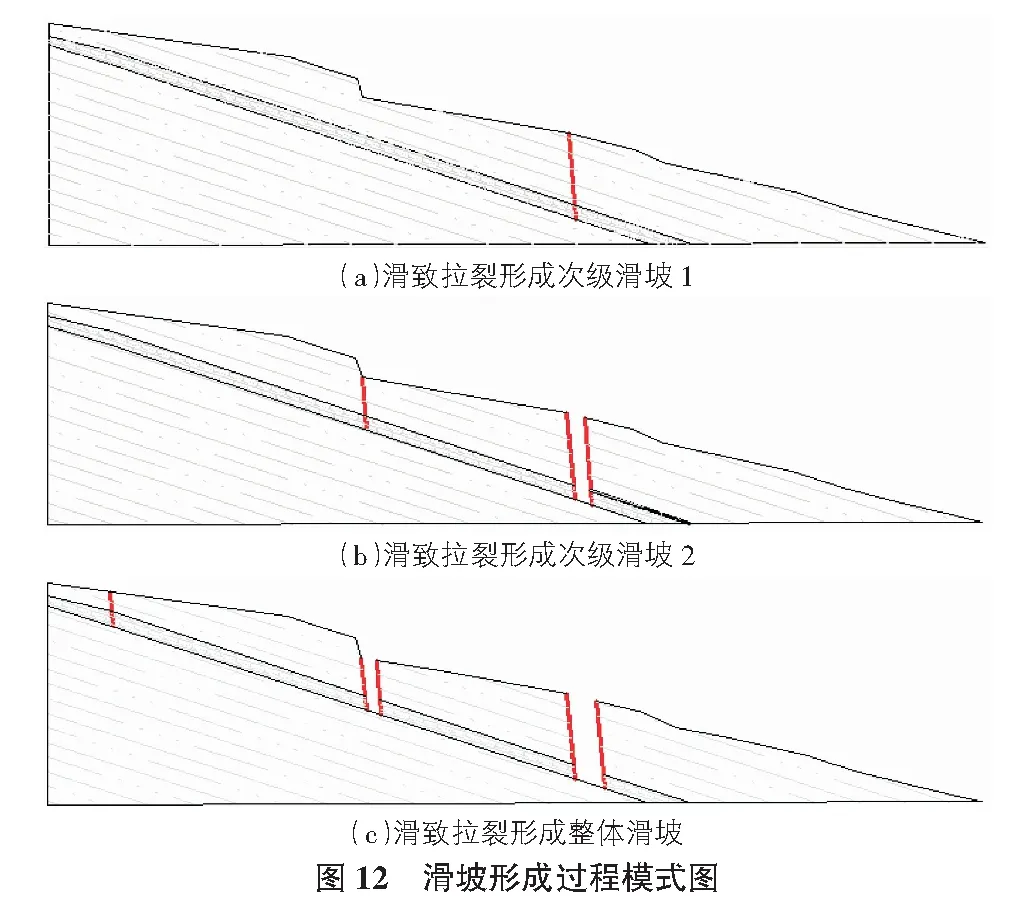

结合现场调查及定量计算结果,滑坡形成过程为次级滑坡1后缘裂缝形成并扩展,如图12(a)所示,逐步形成滑坡,在失去前缘阻力后二级滑坡后缘节理裂隙扩展与软弱面贯通,形成滑坡,如图12(b)所示,随着次级滑坡的滑动,整体滑坡后缘裂缝扩展贯通形成滑坡,如图12(c)所示,在持续降雨和风化作用下,滑坡一直处于变形阶段。

前缘临空面,在长期降雨作用下,红砂岩层沿泥化夹层滑致拉裂,依次出现3道拉张裂缝,贯通构成各级滑坡周界。在槽探中揭露由于滑动导致钙质粉砂岩层竹节状拉裂现象,拉张裂缝附近地面出现明显下陷地形,部分树木发生倾斜,表明滑坡体一直处于蠕滑状态,在暴雨入渗作用下,极有可能发生更大规模的滑动。

5 滑坡治理方案

综合考虑地形地貌、滑带埋深、滑体规模等情况,根据地区经验及常用的支护形式,结合本滑坡的特点和变形现状,确定两套方案:

1)方案一:截排水沟+裂缝填埋+抗滑桩+监测;

2)方案二:截排水沟+裂缝填埋+预应力锚索+肋柱+监测。

从技术方面和经济方面对两种方案进行对比,在技术方面,结合本工程的特点,以及两种治理方式的特点和适用范围,本滑坡滑坡体厚度较小,地层较为简单,滑坡防治等级为Ⅲ级,锚索+肋柱和抗滑桩支护都能满足要求;在经济方面,方案一治理费用约为200万元,方案二治理费用约为150万元。

滑坡治理工程中拟设监测项目为:地表沉降位移监测、地表裂缝监测、深部位移监测、预应力锚索内力监测和地下水位监测。

因此,在技术方案可行和安全可靠的情况下,从造价上看出,锚索+肋柱支护造价更低,而且施工工期较短,故采用预应力锚索+肋柱支护方案对滑坡进行防治。

6 结论

通过工程地质测绘、勘查和滑坡稳定性计算等方法,对湘西某红砂岩顺层滑坡进行了系统研究,得出以下结论:

1)该滑坡有两个次级滑坡,平面形态近似半圆形,滑坡体边界根据地貌和拉裂缝确定,滑体成分为中风化泥质粉砂岩和钙质粉砂岩,滑带为10 cm~15 cm厚的泥化夹层,滑床为微风化泥质粉砂岩,为小型浅层牵引式顺层岩质滑坡。

2)滑坡形成机理属于滑致拉裂型,红砂岩层沿泥化夹层滑动导致岩层拉裂,地面拉张裂缝又为降雨入渗提供了通道,雨水入渗在拉张裂缝中产生水压力,并使红砂岩滑体自重增大,孔隙水压力增大,有效应力减小,泥化夹层软化,抗剪强度大幅度降低,从而使红砂岩层沿泥化夹层发生滑动形成滑坡。

3)滑坡在天然工况下地下水位较低,处于稳定状态,在暴雨工况下处于失稳~欠稳定状态,根据滑坡现状变形情况,发育3道拉张裂缝和滑坡陡坎,在强降雨作用下,极有可能发生整体滑动。

4)通过对两种方案在技术可行和经济方面的对比,在安全可靠的前提下,锚索+肋柱治理方案造价低于抗滑桩支护方案,因此推荐采用截排水沟+裂缝填埋+锚索+肋柱+监测综合治理方案。

——以渤海A 油藏为例

——以加拿大麦凯河油砂储集层为例