习水河中游地质灾害发育特征及影响因素分析

徐大富,李 庆,冯 琪

(成都理工大学环境与土木工程学院,四川 成都 610059)

0 引言

我国是世界上地质灾害最严重的国家之一,地质灾害每年发生数量巨大,且发生次数逐年增加,在地质灾害中损失的财产不计其数,许多人也在地质灾害中失去了生命,这严重阻碍了国民经济发展[1],严重威胁了人民群众安全。近年来,为了减轻地质灾害造成的危害,许多学者对地质灾害进行了研究,例如郭富赟等人对黄河流域甘肃段地质灾害发育特征进行了分析研究[2],万佳威等人对西藏嘉黎断裂带沿线高位链式地质灾害发育特征进行了分析研究[3]。

习水河中游位于赤水市,是赤水市内地质灾害发育比较集中的区域,区内地质灾害总体上具有密度大,规模小、群发性和短时成灾特点。本文基于野外调查资料及收集资料总结了研究区地质灾害种类及规模、形态特征、分布特征等发育特征,并进一步对地形地貌、气象条件、地层岩性及人类工程活动等地质灾害影响因素进行了分析。

1 研究区概况

1.1 研究区范围

习水河为赤水市境内赤水河右岸的第一大支流,河流总长116 km,流域面积约1 600 km2,总落差725 m。发源于习水县寨坝,流经赤水市石堡、官渡、长期、长沙四个乡镇后进入四川境内,在合江县附近汇入赤水河。

本文研究区位于习水河中游地区,地理坐标为东经106°11′49″~106°02′10″,北纬28°29′10″~28°34′17″,包括官渡镇及石堡乡的中部和西北部分区域,南临习水县,北接合江县,总面积为76 km2。

1.2 地质环境条件

研究区属中亚热带温热湿润季风气候区,全年降雨丰富,区内近10 a平均降雨量为1 152.6 mm,且降雨时间集中,在7月、8月份多以暴雨形式降落。习水河为区内主干河流,境内河段长16.1 km,河谷呈“U”型,其支流主要为长嵌沟与淹滩河,分别以自西向东与自南向北的流向,在官渡镇附近汇入习水河。

在河流侵蚀及地质构造作用下,主要存在侵蚀低山沟谷地貌与侵蚀低中山峡谷地貌两种地貌类型。其中侵蚀低山沟谷地貌主要分布在研究区域内海拔300 m~700 m,相对切割深度200 m~400 m,谷宽40 m~80 m,地形坡度多为15°~30°,松散堆积层厚,人口密度大;低中山峡谷地貌分布在海拔700 m以上,峰顶呈平坦方山地形,岭脊线似同一高度坡状起伏,溪沟密度大,河谷深切,岸坡地形坡度陡峭,天然植被生长茂密,是区内森林主要分布区。

区内出露地层分别为第四系残坡积层、冲积层和洪积层,主要分布河谷及两侧阶地,分布零星不连续;白垩系嘉定群地层岩性为紫色、砖红色石英砂岩夹暗紫红色泥岩,主要分布于习水河谷两岸斜坡上部近山顶地带;侏罗系上统蓬莱镇组地层岩性为紫灰、灰绿色细粒砂岩与暗紫、紫红色泥岩不等厚互层,主要分布在习水河沿岸的官渡背斜两翼。

四川盆地东部的川东高陡褶皱带在南边呈扫帚状向西南方向扩散,受其影响在研究区形成官渡背斜构造,北西—南东走向,经长沙、长期、官渡、石堡乡镇,向东延至习水县境内。构造褶皱宽缓,岩层倾角多在10°以下。断层稀少,仅在官渡地区有南北向小断层。受构造与河流侵蚀影响,岩体总体发育沿习水河流经方向的卸荷裂隙。

2 地质灾害发育特征

2.1 地质灾害隐患类型及规模

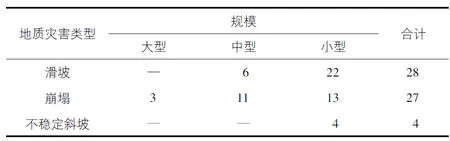

研究区内地质灾害隐患点发育有滑坡、崩塌以及不稳定斜坡三种类型,共计59处,以滑坡、崩塌为主。其中滑坡28处,占灾点总数的47.46%;崩塌27处,占灾点总数的45.76%;不稳定斜坡4处,占灾点总数的6.78%,灾害点密度为78处/100 km2,数量较多;面密度为2.8 m2/(100 m)2,整体规模不大多为中小型,约占灾害点总数的94.92%,大型灾害点共有3个,均为崩塌,约占5.08%(见表1)。

表1 研究区地质灾害类型及规模统计

2.2 地质灾害形态特征

研究区内滑坡(不稳定斜坡)均为浅层土质滑坡,最大推测滑动深度6 m,主要深度2 m~3 m,所在斜坡形态主要为凹型或直线型斜坡。滑坡形状多呈半圆状或圈椅状,滑坡后壁不明显,弯弧开口指向沟谷;后缘多为25°~35°的较陡斜坡,前缘多呈扇形、舌形;滑坡体长度主要集中在90 m~150 m间,其中长度大于100 m的有18处,占总数的64.29%;滑坡体宽度主要集中在20 m~100 m间,其中宽度在50 m~100 m的滑坡有17处,占总数的60.71%。

区内崩塌发育在凹型或阶梯型斜坡中的陡崖处,其中中、大型崩塌主要发生在白垩系嘉定群组(Kjd)地层形成的高度超过80 m的陡崖,该类型陡崖发育危岩体体积较大且多位于陡崖中上部,陡崖下部堆积体连续分布,形成约30°斜坡,存在较多崩积碎块石;小型崩塌主要发生在侏罗系蓬莱镇组(J3p)巨厚层砂岩形成的约10 m的小陡崖,该类型陡崖在斜坡中呈阶梯状分布,岩体由于节理裂隙发育较密集,危岩体体积小而多,斜坡坡度约为10°~40°。

2.3 地质灾害分布特征

1)空间分布特征:研究区内地质灾害分布具有总体分散局部集中的特点,滑坡集中分布于习水河及其支流两岸斜坡中下部,高程约300 m~500 m;崩塌总体分布较为分散,但大中型崩塌集中分布于两岸坡顶位置,即高程大于700 m的区域。

2)时间分布特征:根据野外调查资料,统计研究区已发生地质灾害或出现运动变形迹象的时间,其在各月份分布结果如图1所示,可以发现研究区地质灾害发生的时间主要集中于5月~7月份,占总数的67.31%。

3 地质灾害影响因素

3.1 地形地貌

研究区地处四川盆地与云贵高原的斜坡过渡地带,这决定了区内地表侵蚀强烈、地形高差大、斜坡多灾害的发展趋势。由于区内水系发育,在河流侵蚀作用下山体斜坡受到切割,形成较好的临空面,为地质灾害的发育提供了地形条件,因此地形地貌是影响习水河中游地区地质灾害发育的内因之一。

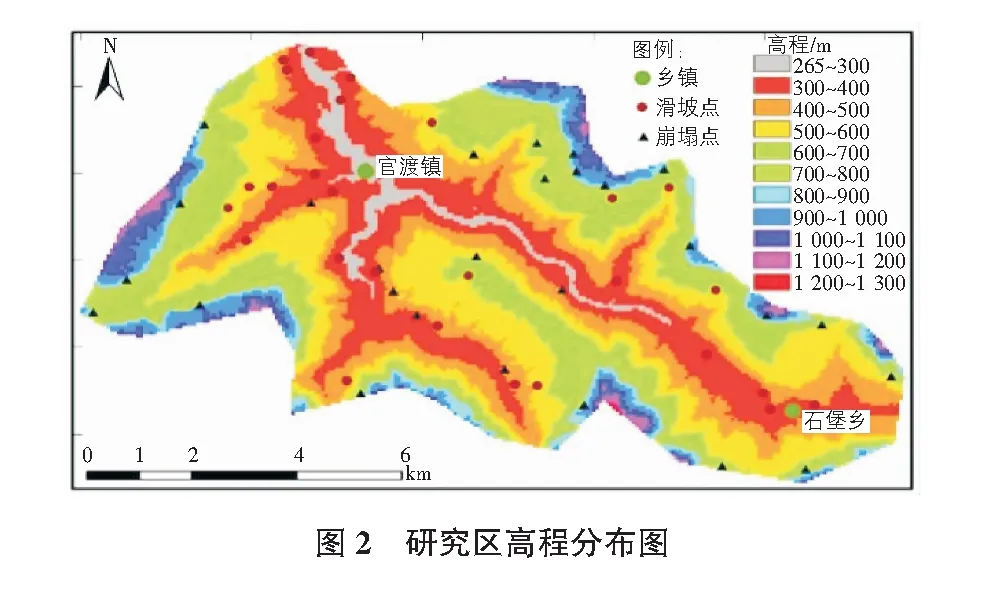

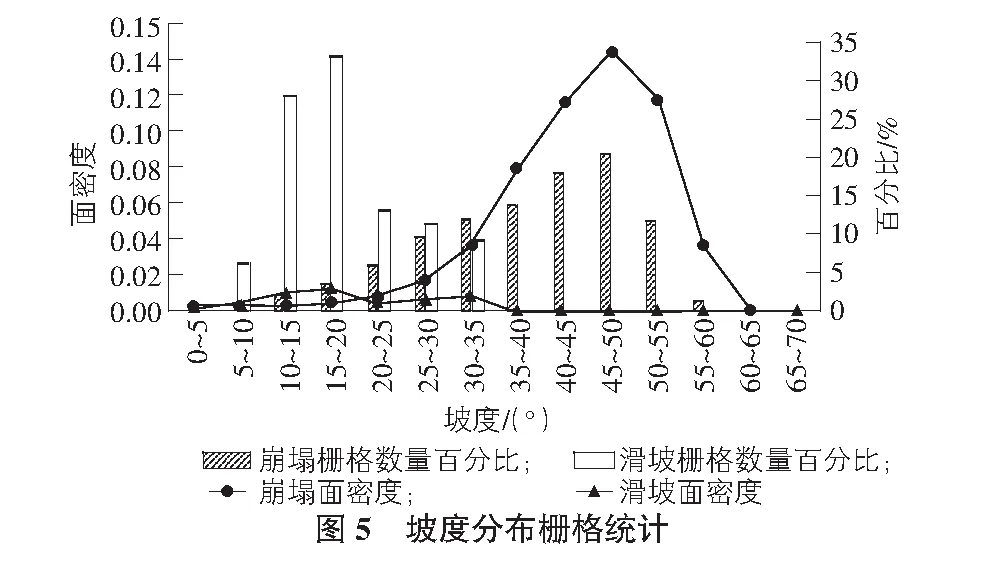

为研究区内高程、坡度与坡向三类地形因子对地质灾害发育的影响情况,本文以区内数字等高线所生成的DEM高程模型为依据,利用ArcGIS软件将高程按照100 m为间隔、坡度按照5°为间隔、坡向按照45°为间隔分别划分成不同等级。通过ArcGIS软件中重分类与统计分区工具,可得出研究区内崩塌滑坡的面密度及栅格百分比,其中栅格数量百分比为崩塌(滑坡)栅格在不同等级所占栅格数量与全部崩塌(滑坡)所占栅格数量之比,面密度为崩塌(滑坡)栅格在不同等级所占栅格数量与该等级总数量之比。

根据图2,图3可以发现,崩塌在1 200 m高程范围以内均有分布,但主要集中在600 m~1 000 m范围内,面密度最大值处于800 m~900 m范围,而栅格百分比则在700 m~800 m范围出现最大值;滑坡分布在600 m高程以内,面密度及栅格百分比变化趋势基本一致,最大值均在300 m~400 m高程范围内,之后随高程增加而逐渐减小。

如图4,图5所示,在0°~50°的坡度范围内,崩塌面密度及栅格百分比皆随坡度增加而增大,最大值出现在45°~50°范围内,之后在50°~65°范围内逐渐减小;滑坡面密度与坡度的关系相对较小,在0°~40°的坡度范围分布较为分散,通过栅格数量百分比可以看出滑坡集中发生在10°~20°坡度内。

如图6,图7所示,崩塌相对于坡向分布较为分散,面密度与栅格数量变化规律一致,在北、南、西北三个坡向上出现较大值,滑坡栅格数量在东南—西北(135°~335°)坡向范围内,面密度在此范围内也较高,最大值在西南方向出现。

通过以上结果可知,研究区内,当高程为800 m~900 m,斜坡整体坡度为45°~50°,坡向为北、南、西时易发生崩塌地质灾害;当高程为300 m~400 m,斜坡整体坡度为10°~20°,坡向为东南—西北时较易发生滑坡地质灾害。

3.2 气象条件

如图8所示为区内降雨量及温度的变化情况。从图8中可以得知,全年降水量集中于6月~9月份,降雨量约占全年降雨量的62.3%,降雨量大且集中为滑坡崩塌地质灾害的发生提供了条件,主要体现在其直接产生的冲刷作用加速了岩质边坡的风化作用,也改变了坡体(岩体)自重,使斜坡内部应力状态发生改变,导致坡体出现变形、开裂等不良现象。另外,降雨沿着松散土体或基岩构造节理、卸荷与风化裂隙等空隙下渗,在相对隔水部位形成饱水带,软化岩土体,同时形成孔隙水压力,降低岩土体强度,从而触发滑坡、崩塌的发生。降雨的多少直接影响地质灾害的发生频率[4],每年的雨季同时也是地质灾害的高发季节。

气温对地质灾害的影响相对较小,但也是不可忽略的因素之一,从图8,图9可以看见一年内温度变化情况,区内年平均气温19.9 ℃,1月份气温最低,为7.5 ℃,7月份气温最高,为29.9 ℃。可8月份的平均温差最大,为7.2 ℃;1月份平均温差最小,小于2 ℃,区内岩石导热性较差,在长时间的温差变化及温度循环后,会对岩石的抗压、抗拉强度等力学指标产生弱化,当这种变化经过长时间的积累,会使岩石内部产生一些微小裂隙,裂隙不断的增加合并,最终在岩体中产生较大裂隙,使岩石破碎,加速了岩质边坡的风化变形,从而诱发地质灾害。

3.3 地层岩性

地层岩性是孕育地质灾害的基础条件,不同的岩土体性质及组合方式会形成不同的地质灾害类型,地层岩性是形成地质灾害的内因之一。在本区域内岩土体较为简单,主要为软硬互层的砂泥岩及第四系覆盖层。

区内第四系覆盖层主要为含碎石粉质黏土及一些砂泥岩风化残积物,具有孔隙度大、结构松散,吸水能力较强,持水性差的特点,其与下覆基岩存在渗透性、持水性等较大的差异,在降雨情况下,会在基覆界面形成暂时的饱水带,形成饱水带后,水体会软化土层并对土体形成向上的浮托力;在持续降雨的情况下,地下水会沿着基覆界面运移,逐渐形成滑动面(带),在强降雨或人类工程活动的诱发下形成滑坡。

研究区内基岩主要为砂岩和泥岩。其中侏罗系地层岩性组合为砂岩泥岩互层,泥岩属于软弱岩层,易被风化,当泥岩上部为厚层砂岩时,砂岩下部便会形成空腔(如图10所示),加上研究区内岩石节理裂隙发育,岩石较为破碎,容易在自身重力的影响下形成后缘裂隙,并随着时间不断扩大,在集中降雨或地震等外部因素下引起岩体裂隙贯通,并坠落至坡面,沿斜坡滚动,形成“自下而上”的小型坠落式崩塌。

白垩系出露岩层主要为巨厚层石英砂岩,质地坚硬,其内多发育有陡倾结构面(主要为节理),使岩体整体呈板柱状结构,陡倾的板柱状岩体在自重弯矩作用下,于前缘开始向临空方向弯曲,并逐渐向坡内发展,弯曲的岩体之间互相错动并伴有拉裂,弯曲体后缘出现拉裂缝,在此阶段,可能会造成局部崩落,最后由于岩体的彻底断裂,岩块转动、倾倒[5],形成“自上而下”的中大型倾倒式崩塌。

3.4 人类工程活动

随着研究区经济的发展,研究区内道路切坡及切坡建房现象不断的加剧,不断增加的道路工程及一些建房工程破坏了原有的自然斜坡,形成了高陡边坡及岩土体剪出口,在暴雨情况下,可能就会形成局部的崩滑甚至斜坡整体滑动,极大地增加了发生地质灾害的风险。据调查,本区域共有8处地质灾害隐患由工程活动造成,占全部地质灾害的13.6%,而且比例近年来还在不断的增大,可见人类工程活动已成为研究区诱发地质灾害的主要因素之一(见图11)。

4 结语

1)研究区地质灾害主要为滑坡、崩塌和不稳定斜坡共59处,整体规模不大,主要为中小型,大型灾害点共有3个,均为崩塌。研究区内滑坡主要发生在凹型或直线型斜坡多呈半圆状或圈椅状;崩塌主要发生在凹型或阶梯型斜坡,中大型崩塌主要发育在白垩系嘉定群组(Kjd)地层形成的高度超过80 m的陡崖,小型崩塌主要发生在侏罗系蓬莱镇组(J3p)巨厚层砂岩形成的约10 m的小陡崖。

2)研究区内地质灾害分布从空间上看具有总体分散局部集中的特点,滑坡集中分布于习水河及其支流两岸斜坡中下部;崩塌总体分布较为分散,但大中型崩塌集中分布于两岸坡顶位置,从时间上看,地质灾害发生主要集中于5月~7月份。

3)研究区地形地貌为地质灾害形成的内因之一,通过对高程、坡度及坡向的研究发现,当高程为800 m~900 m,斜坡整体坡度为45°~50°,坡向为北、南、西时易发生崩塌地质灾害;当高程为300 m~400 m,斜坡整体坡度为10°~20°,坡向为东南—西北时易发生滑坡地质灾害。

4)研究区诱发因素主要为气象条件及人类工程活动,其中降雨量大且集中为滑坡崩塌地质灾害的发生提供了条件,长时间的温差变化及温度循环使岩石更易破碎,加速了岩石的风化变形;人类工程活动会破坏原有的自然斜坡,形成的高陡边坡及岩土体剪出口极大地增加了发生地质灾害的风险。

5)地层岩性孕育地质灾害的基础条件,研究区内岩土体主要为软硬互层的砂泥岩及第四系覆盖层。其中第四系覆盖层由于其性质易形成浅层滑坡,侏罗系地层砂岩泥岩互层形成一种“自下而上”的小型坠落式崩塌,白垩系巨厚层石英砂岩形成“自上而下”的中大型倾倒式崩塌。