认知与行为干预模式指导下的护理对系统性红斑狼疮患者的心理影响

田晶晶 杨晶 董玉梅

【摘要】 目的 探讨认知与行为干预模式指导下的护理对系统性红斑狼疮患者的影响。方法 选取2020年6月- 2021年8月兰州大学第二医院收治的60例系统性红斑狼疮患者作为研究对象,根据组间基本资料均衡可比的原则分为对照组和观察组,每组30例。对照组患者接受常规对症治疗及常规护理,观察组以对照组为基础,接受认知与行为干预模式指导下的护理。对两组患者生活质量、疾病不确定感、负性情绪及干预后护理满意度进行比较。结果 干预后,两组患者躯体疼痛、躯体职能、躯体功能、活力、总体健康、社会功能、心理健康、情感职能评分均高于干预前,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,两组不可预测性、复杂性、不明确性、信息缺乏性、焦虑/抑郁评分低于干预前,且干预后观察组低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,观察组总满意度高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 认知与行为干预模式指导下的护理可有效改善系统性红斑狼疮患者的生活质量,缓解负性情绪,降低疾病不确定感,提高患者护理满意度。

【关键词】 系统性红斑狼疮;认知与行为干预;生活质量;疾病不确定感;负性情绪

中图分类号 R473.5 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2022)07-04

红斑狼疮属于自身免疫性结缔组织病,可分为盘状红斑狼疮、亚急性皮肤型红斑狼疮、系统性红斑狼疮、深在性红斑狼疮、新生儿红斑狼疮、药物性红斑狼疮等亚型。系统性红斑狼疮是红斑狼疮各类型中最为严重的一型,主要病理改变是炎性反应和血管异常,血管病变表现为小血管的坏死性血管炎,皮肤病理改变表现为表皮萎缩,基底细胞或真皮基层液化变性坏死。此外,系统性红斑狼疮还可导致肾脏、心脏、神经系统、肺部等组织器官的改变,表现为多系统损害,病情缓解与复发交替,多发于育龄期女性[1]。系统性红斑狼疮病因复杂,临床中尚未得出统一结论,但有研究认为,其与内分泌异常、遗传等密切相关[2]。临床中治疗系统性红斑狼疮多采用糖皮质激素、免疫抑制剂等疗法。糖皮质激素拥有强大的抗炎、抗毒、抗休克作用,但长期大剂量全身应用会诱发身体水肿、无力、多毛等不良反应。免疫抑制剂能抑制与免疫反应有关细胞(T细胞和B细胞等巨噬细胞)的增殖和功能,能降低抗体免疫反应,但也会引起患者抵抗力下降,增加感染的风险,严重影响患者的日常生活、工作,降低其生命質量。在药物治疗系统性红斑狼疮的同时,给予患者有效的护理干预,对于促进病情改善具有重要意义。而常规护理是护理人员凭借临床经验实施护理,主要包括生命体征监测、用药指导、健康宣教等,内容、形式较为单一,且缺乏针对性,整体作用有限。认知与行为干预模式指导下的护理是在科学理论的指导下,结合患者病情进展与实际状况,制定干预方案以提高治疗效果[3]。本研究旨在探讨认知与行为干预模式指导下的护理对系统性红斑狼疮患者的影响,现将研究结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年6月- 2021年8月兰州大学第二医院收治的60例系统性红斑狼疮患者作为研究对象,根据组间基本资料均衡可比的原则分为对照组和观察组,每组30例。纳入标准:符合《2020中国系统性红斑狼疮诊疗指南》[4]中的相关诊断标准;具有一定的文化程度,对本研究内容、研究方式及方法等均有所了解;具有良好的语言沟通能力者。排除标准:长期使用抗抑郁药物、抗焦虑药物者;伴有其他重要器官疾病者;合并系统性红斑狼疮性脑病者。对照组男11例,女19例;年龄20~40岁,平均年龄32.64±5.18岁;病程:5~12年,平均病程7.09±1.58年;文化程度:小学及以下8例,初中17例,高中及以上5例。观察组男12例,女18例;年龄20~42岁,平均年龄33.53±5.12岁;病程:4~11年,平均病程7.13±1.65年;文化程度:小学及以下5例,初中18例,高中及以上7例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患者及家属知情自愿参与,并签署同意书。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 在常规药物治疗的基础上使用常规护理,主要内容为知识宣教、告知患者用药剂量、用药时间等,并叮嘱患者按时用药,不可随意停药;叮嘱患者按时休息,不可过度劳累,注意劳逸结合,选择适当性锻炼,如打太极拳、八段锦等。

1.2.2 观察组 在对照组的基础上,接受认知与行为干预模式指导下的护理,具体如下。

(1)确定认知与行为干预措施:根据科室以往案例中系统性红斑狼疮患者主要存在的护理问题进行分析,从知网、万方等数据库中系统性地搜集国内外有关文献,结合患者实际情况,制定有科学依据的可行性护理方案。邀请科室主任医师担任技术指导,对护理人员进行相关疾病知识和心理知识培训。

(2)认知干预内容:护理人员应与患者建立信任关系,注意对患者的人文关怀,向患者介绍医院环境、科室人员,通过视频、宣传册等方式向患者讲解系统性红斑狼疮的病理、诊治方法等知识,随后结合患者掌握程度,为其制定具有针对性的干预措施。

(3)认知干预方式:综合评估患者或患者家庭的实际情况,以互联网技术为依托,借助QQ、微信等社交工具,开展集体宣教、发放宣传页等,在讲解过程中,护理人员应采用通俗易懂的语言,态度和蔼,适当列举恢复较好的成功案例,增加患者治疗信心。采用反馈式健康教育的方法进行健康宣教及康复指导,即信息传递- 评估效果- 澄清纠正- 预后情况,以提高患者对疾病的认知程度。

(4)行为干预:首先通过沟通引导患者确定自己想达到的短期和长期目标,如心理状态改善、饮食和运动习惯等。结合患者病情,为患者制定合理的日常锻炼方案,最佳锻炼时间通常选择晨起太阳未升起前,以慢跑、健步走等有氧运动为主,持续锻炼1~1.5h,维持中等强度的运动(最大氧气消耗40%~60%,最高心率50%~70%),适当休息避免过度劳累。饮食上适量地补充钙质,还要注意低盐、低糖,贫血患者可多食用含有维生素B12、铁以及叶酸的食物,如黑木耳、青菜、水果等,要合理规划饮食,定期测量体重。鼓励患者制定相应的实施计划和步骤,护理人员可以根据患者的个人习惯和生活方式,给予建议和指导,注意引导患者制定的计划要切实可行。

1.3 观察指标

(1)生活质量:干预前后采用中文版简明健康状况调查表(SF-36)[5]评估生活质量,包括躯体疼痛、躯体职能、躯体功能、活力、总体健康、社会功能、心理健康、情感职能等8个维度,各项总分均为100分,分数越高提示患者生活越好。

(2)疾病不确定感:干预前后,采用Mishel疾病不确定感量表(MUIS)[6]评估疾病不确定感(是指当一个人对某些事情无法进行适当的分类或判断时所产生的一种认知,患者常常由于没有足够的知识和信息而缺乏确定与疾病相关事物的能力),包括不可预测性、复杂性、不明确性、信息缺乏性等4个维度、33个条目组成,每条目分值为1~5分,分数越高提示患者疾病不确定感越严重。

(3)负性情绪:采用焦虑自评量表(SAS)及抑郁自评量表(SDS)[7]评估负性情绪,总分均为80分,分数越高,表明患者焦虑、抑郁越严重。

(4)护理满意度:干预后采用自拟量表评估患者护理满意度,总分100分,不满意为≤49分,一般满意为50~69分,满意为70~89分,非常满意为≥90分。总满意度=(非常满意+满意+一般满意)/观察例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件分析数据,计量资料以“±s”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

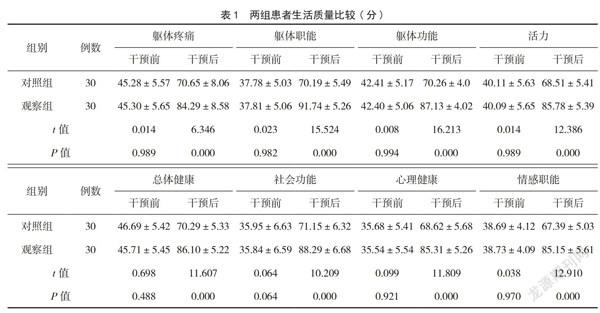

2.1 两组患者生活质量比较

干预前,两组患者的躯体疼痛、躯体职能、躯体功能、活力、总体健康、社会功能、心理健康、情感职能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组生活质量各项评分均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者疾病不确定感比较

干预前,两组患者的不可预测性、复杂性、不明确性、信息缺乏性评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组不可预测性、复雜性、不明确性、信息缺乏性评分均降低,且观察组各评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者负性情绪比较

干预前,两组患者的SAS、SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组SAS、SDS评分均降低,且观察组评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组护理满意度比较

干预后,观察组总满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

系统性红斑狼疮是一种自身免疫性疾病,疲乏无力、发热以及体重下降等全身表现是其典型临床症状。该病目前只能通过药物缓解和控制病情,无法彻底治愈,因此患者在多重因素的影响下,承受着巨大的痛苦。有研究得出[8],在治疗期间,予以患者有效的干预措施,可有效提高治疗效果,促进身体恢复。常规护理在临床中应用较为广泛,但其操作流程僵化,护理人员缺乏主动性和人文关怀,难以满足患者需求。此外,临床在治疗系统性红斑狼疮期间,由于长期应用激素、免疫等药物,不良反应多,导致患者缺乏治疗积极性,对远期预后持悲观态度,也对后续治疗造成了一定的干扰。

认知与行为干预模式是临床中的新型护理方法,其以患者为干预核心,以患者身心状态为依据,将认知干预与行为干预有机结合,为患者制定具体、个性化的干预方案,在提高护理措施科学性、合理性、规范性的同时,满足患者的护理需求。通过多种途径进行认知干预,适当列举恢复较好的成功案例,增加患者治疗信心,为患者树立治疗信念,而后采用反馈式健康教育的方法进行健康宣教及康复指导,促进患者恢复,改善其生命质量[9]。此外,认知与行为干预模式在与患者建立良好信任关系的基础上,结合患者不同心理状态,制定个性化的干预措施,改善患者的负面情绪。在护理期间,护理人员向患者讲解保健行为的重要性,并制定饮食计划,指导患者正确饮食,不仅能够提高患者免疫力,还能够有效纠正患者错误的饮食观念,使科学饮食的观念深入人心。根据患者发病情况予以行为指导,指导急性活动期的患者卧床休息,病情缓解期的患者适当锻炼,提高患者自我保护意识,减少因不良行为习惯而诱发疾病,通过以上干预措施,患者的生活质量得到提升,进而提高了护理的满意度。

本研究结果显示,干预后生活质量评分高于对照组,负性情绪评分低于对照组,而干预后护理满意度高于对照组,提示系统性红斑狼疮患者应用认知与行为干预模式指导下的护理可有效提高生活质量,缓解焦虑、抑郁情绪,增加护理满意度。

疾病不确定感是指患者由于缺乏足够的知识和信息,不具备确定与疾病相关事件的能力,进而难以评估疾病的结果。认知与行为干预模式在干预前综合评估患者及其家庭实际情况,根据其不同的理解接受能力,开展集体宣教、书面认知等多样的干预方式,借助积极引导、正确心理暗示,有效激发患者的主观能动性,使其自我管理能力得到提升,通过沟通交流让患者知晓自身存在的问题。护理人员给予患者针对性指导与建议,帮助其制订符合自身情况的短期及长期计划来解决治疗过程中的身心问题,提升患者对疾病的了解程度,减轻患者对疾病的不确定感[10]。认知与行为干预模式通过帮助患者认识到系统性红斑狼疮的发生及发展过程,对疾病深入了解,同时也更加明确治疗期间的注意事项,纠正了患者既往对病情的错误认知。通过提升患者认知水平,使其能够在康复期间积极治疗,进而提高了病情控制效果。本研究结果显示,干预后观察组不可预测性、复杂性、不明确性、信息缺乏性评分均低于对照组,提示系统性红斑狼疮患者应用认知与行为干预模式指导下的护理可弱化疾病不确定感,纠正不正确的疾病认知。

综上所述,认知与行为干预模式指导下的护理可有效改善系统性红斑狼疮患者生活质量,缓解负性情绪,降低疾病不确定感,提高护理满意度。

4 參考文献

[1] 王星星,王盼盼,杨旭燕.系统性红斑狼疮合并器官特异性自身免疫性疾病的相关研究进展[J].浙江大学学报(医学版),2018,47(4):435-440.

[2] 孙健.循证护理干预对系统性红斑狼疮患者的影响观察[J].湖南中医药大学学报,2018,38(1):1182-1183.

[3] 曹玲,余米.认知与行为干预对系统性红斑狼疮患者病情控制及生活质量的影响[J].现代中西医结合杂志, 2020,29(3):314-317.

[4] 中华医学会风湿病学分会,国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心,中国系统性红斑狼疮研究协作组.2020中国系统性红斑狼疮诊疗指南[J].中华内科杂志,2020,59(3):172-185.

[5] 李鲁,王红妹,沈毅.SF-36健康调查量表中文版的研制及其性能测试[J].中华预防医学杂志,2002,36(2):109-113.

[6] 王文颖,王申,夏大胜,等.中文版疾病不确定感家属量表的信效度研究[J].护理研究,2012,26(7):662-663.

[7] 段泉泉,胜利.焦虑及抑郁自评量表的临床效度[J].中国心理卫生杂志,2012,26(9):676-679.

[8] 张雅琴,方申菊.以媒体为基础健康教育在系统性红斑狼疮患者中应用效果研究[J].中国预防医学杂志,2020,21(3):254-257.

[9] 李慧,杜娟.认知行为干预在乳腺科手术患者护理中的应用价值[J].现代中西医结合杂志,2020,29(6):656-659.

[10] 柴春香,陈学勋,曹波,等.认知功能干预对系统性红斑狼疮患者认知功能及日常生活活动能力的影响[J].中国当代医药,2019,26(5):34-37.

[2022-02-23收稿]