翼状胬肉切除联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术治疗翼状胬肉

蒋乐文,刘松涛,高 亮

0引言

翼状胬肉作为临床常见眼科疾病之一,目前认为其发病机制与炎症因子、细胞增殖与凋亡、基质金属蛋白酶等多种因素有关,其外形与昆虫翅膀类似,因得其名,患者主要表现为睑裂部球结膜与角膜上出现赘生组织,若不及时治疗,则随着病情发展,组织侵犯深度增加,不仅对其视力存在一定影响,且严重者还可影响眼球正常运动,因此临床寻找安全有效的治疗方法已成为研究热点[1]。研究发现,目前针对翼状胬肉的治疗主要以手术切除为主,传统翼状胬肉切除术于临床使用较为广泛,但治疗后较易复发,且以往研究报道,传统翼状胬肉切除术治疗一次性切除成功率仅为59%,无法满足临床要求[2]。随着临床对生物羊膜及角膜缘干细胞的认识不断加深,翼状胬肉的手术治疗方法逐渐多样[3]。本研究旨在分析翼状胬肉切除联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术对翼状胬肉的治疗效果,现报告如下。

1对象和方法

1.1对象前瞻性对照研究。选取2015-10/2019-10于我院接受治疗的翼状胬肉患者102例102眼。纳入标准:(1)临床诊断符合《我国翼状胬肉围手术期用药专家共识(2017年)》[4]中有关翼状胬肉诊断标准者;(2)意识清楚及沟通无障碍者;(3)知晓本研究且自愿签署知情同意书者;(4)单眼初次发病者。排除标准:(1)合并角膜炎、青光眼等眼科疾病者;(2)6mo内曾做过眼科手术者;(3)合并严重肝肾功能不全者。本研究已获得医院伦理委员会批准。

1.2方法两组患者术前均给予常规眼科检查,了解其结膜充血状态、翼状胬肉生长情况、侵入层次等,于术前3d给予左氧氟沙星滴眼液滴眼,每天3次,1滴/次。对照组行传统翼状胬肉切除联合羊膜移植治疗:手术过程在眼科显微镜下进行,给予患者20g/L利多卡因及1g/L的肾上腺素混合液1mL进行球结膜下浸润麻醉,并使用盐酸丙美卡因进行表面麻醉,开眼睑,分离翼状胬肉与巩膜组织,将翼状胬肉切除,刮除巩膜表面与角膜缘残留的胬肉,压迫止血;术前准备生物羊膜,将生物羊膜浸泡于30℃左右的生理盐水中10~15min,根据裸露巩膜及角膜创面面积,剪取相应大小的羊膜组织,采用10-0号缝线将其上皮面朝上缝合固定于角巩缘及浅层巩膜上。观察组行翼状胬肉切除联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术治疗:手术麻醉及切除方法同对照组,移植部位取患眼颞上方角膜缘上皮及周围些许结膜上皮组织,将结膜切缘修整为条状,于上方球结膜取一块游离结膜瓣(宽3mm,长6mm),移植过程中注意不要损伤筋膜组织。随后使用10-0号缝线将其游离端与患眼处的角膜缘区域进行缝合,需皮面朝上,确保两者高度吻合,并控制其深度大概是角膜厚度的1/3,再将远端剪下,与游离端及中央依次缝合固定6针。用7-0号丝线牵引角膜,以便充分暴露手术视野,于角膜缘内2mm处将胬肉结膜层切除,并与其他组织分离,用圆刀片切除翼状胬肉头部及体部,仔细清除残留组织,使透明的角膜暴露于外,最后进行压迫止血。两组患者手术完成后均涂抹氧氟沙星眼膏预防感染,纱布进行包扎,每天换药1次,术后第7d可拆线,拆线后使用左氧氟沙星滴眼液滴眼,每天3次,2wk后减量为每天2次,持续1mo。

观察指标:(1)比较两组患者围手术期指标,包括术中失血量、手术时间、角膜上皮修复时间,其中术中失血量=止血纱布重量(g)-干纱布重量(g),1g=1mL;(2)比较两组患者术后3mo临床疗效;(3)记录两组患者术前,术后3mo泪膜破裂时间(tear film break up time, BUT)、裸眼视力(uncorreted visual acuity, UCVA)、泪液分泌试验(Schirmer Ⅰ test, SⅠt)、角膜散光度(corneal astigmatism degree, CAD)变化情况,于术前,术后3mo,使用生理盐水将角膜荧光染色条浸润,告知患者检测时注视正上方,将试纸置于患者颞下方结膜囊处,染色后即刻移开,同时让患者眨眼,配合钴蓝滤光片在LX-6裂隙灯下观察,BUT即是患者第一次眨眼到角膜可见首个黑斑的时间,每个患者测量3次,取平均值;带患者进入光线充足的室内利用视力表测量UCVA,每个患者测量3次,取平均值;SⅠt采用一条5mm×35mm的滤纸,将一端折弯5mm,置于下睑内侧1/3结膜囊内,轻闭双眼,5min后测量滤纸被泪液渗湿的长度,正常范围为10~15mm/5min,<10mm/5min为分泌减少,<5mm/5min为干眼;采用RM-800型号的全自动电脑验光仪测定CAD,每个患者测量2次,取平均值;(4)比较两组患者术后3mo美观度,通过我院自拟“翼状胬肉治疗美学量表”进行评估,量表内容由课题组筛选制定,量表Cronbach α系数为0.887,包括术区清洁、充血情况、眼部恢复、自觉症状4个维度,共16条目,均采用3级计分法,总分为0~32分,评分越高表明患者术后眼部美观度越好;(5)比较两组患者随访过程中的复发情况,两组患者随访3~12(平均7.25±3.15)mo,通过电话随访及复诊的形式记录其随访过程中的复发情况,以手术区域结膜表面存在明显充血症状,角膜出现新生血管,且伴有翼状胬肉纤维组织增生为复发标准。

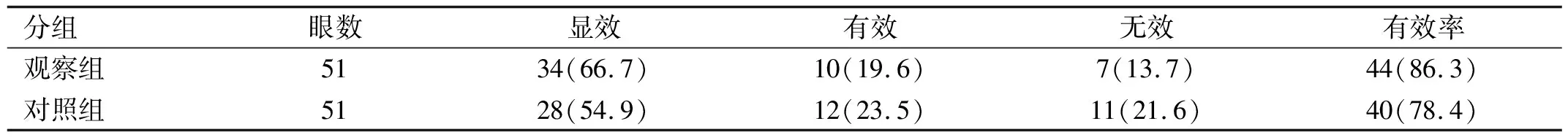

临床疗效评价标准[5]:显效:手术区光滑,临床症状基本消失,结膜平整,无球结膜血管增生症状,角膜创面愈合理想,且移植组织成活,无排斥反应;有效:临床症状明显改善,球结膜血管增生症状稍有改善,创面基本愈合,移植组织具有活性;无效:临床症状未改善或加重,胬肉再次进入角膜组织,移植组织未成活;有效率=(显效+有效)眼数/总眼数×100%。

2结果

2.1两组患者术前一般资料比较本研究共纳入翼状胬肉患者102例102眼,所有患者均完成随访,无病例脱落,按随机数字表法将患者分为观察组与对照组各51眼。两组患者术前一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者术前一般资料比较

2.2两组患者围手术期指标比较观察组角膜上皮修复时间明显低于对照组,手术时间高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),而两组患者术中失血量比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者围手术期指标比较

2.3两组患者临床疗效比较术后3mo,两组患者临床治疗有效率比较差异无统计学意义(χ2=1.079,P=0.299),见表3。

表3 两组患者临床疗效比较 眼(%)

2.4两组患者手术前后BUT和SⅠt比较术后3mo两组患者BUT和SⅠt较术前均显著上升,差异均有统计学意义(P<0.01),且观察组SⅠt明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组BUT组间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患者手术前后BUT和SⅠt比较

2.5两组患者手术前后UCVA和CAD比较术后3mo两组患者UCVA较术前改善,差异有统计学意义(P<0.01),且观察组UCVA优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组CAD较术前均显著下降,差异有统计学意义(P<0.01),但组间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 两组患者手术前后UCVA和CAD比较

2.6两组患者翼状胬肉治疗美学量表评分比较术后3mo,观察组翼状胬肉治疗美学量表中眼部恢复和自觉症状评分均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),而两组术区清洁及充血情况评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表6。

表6 两组患者翼状胬肉治疗美学量表评分比较 分)

2.7两组患者术后复发率比较随访过程中,观察组患者复发4眼,复发率为7.8%,对照组复发7眼,复发率为13.7%,两组间复发率比较差异无统计学意义(χ2=0.917,P=0.338)。

3讨论

研究发现翼状胬肉的临床结构组织包括结膜上皮与结膜下结缔组织,共同形成三角形“翼状”,属于眼表退行性病变,且随着病情的发展,逐渐侵入角膜深处,严重影响其视力的同时,不利于个人形象的塑造[6-7]。现代医学针对该病的病因尚未给出明确解释,考虑与紫外线长期暴露、泪腺功能异常、年龄等均相关,最常见的发生于角膜鼻侧,引起角膜散光。临床认为手术切除是最为有效的治疗方法,而以往传统翼状胬肉切除术因术后复发率过高,遭到摒弃,现为寻找另外科学合理的手术方式是眼科医生最为关注的问题[8]。

临床治疗翼状胬肉方法中,药物治疗以激素、抗代谢药物等为主,但值得注意的是,该方法虽可在一定程度上改善其视力范围,其治疗后的不良反应却引发临床争议,易增加青光眼、角膜溃疡等不良事件的发生风险,存在一定局限性,因此现临床常建议采用手术治疗的方式改善[9-10]。单纯性的翼状胬肉切除术主要通过暴露巩膜进而切除病灶组织,从而达到有效改善患者临床症状的目的,且岳丽芝[11]研究中发现,使用该手术治疗初发性翼状胬肉的有效率仅为77.1%,无法满足临床需求。翼状胬肉患者因长期暴露于紫外线下,或受到风尘等影响,造成角膜鼻侧或颞侧角膜缘干细胞损伤,进而引起屏障功能降低,促进结膜下纤维组织异常增生,侵入角膜,且还可增加血管生长因子的释放,加重翼状胬肉的形成[12]。基于此,临床认为手术治疗目的主要以有效切除胬肉组织及避免术后复发为主,以获得有效视力及美观度为辅。因此,本研究基于该病的病因、病理机制及治疗原则,采用单纯性翼状胬肉切除术联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术对翼状胬肉患者进行治疗。本研究结果显示,观察组患者角膜上皮修复时间更短,但手术时间更长,分析由于在传统翼状胬肉切除术的基础上联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术,其手术操作要求更为谨慎,理论需要时间更长。角膜上皮的愈合主要与细胞移行速度及增殖情况有关,而细胞增殖情况与角膜缘干细胞密切相关。自体带角膜缘上皮的球结膜移植术主要通过移植自体眼表组织,使大量角膜缘干细胞移植至术区,其角膜缘获得重建,进而直接促进角膜上皮修复。

本研究还发现,观察组与对照组术后3mo时的临床疗效比较差异无统计学意义,且随访期间复发率比较差异无统计学意义。说明翼状胬肉切除术联合羊膜移植术、胬肉切除术联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术均可有效治疗翼状胬肉,防止复发,这与聂爱芹等[13]研究结论相符。翼状胬肉切除术可一定程度上切除增生的胬肉组织,操作过程中需注意切除深度,过深则较易延长术后恢复,且手术中避免眼直肌、基质层等组织损伤,减少术后并发症发生,但诸多学者研究发现,该手术在角膜修复过程中较易造成角膜形态变化,影响整体疗效[14]。在此基础上联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术或羊膜移植术:球结膜移植不仅可弥补传统手术对胬肉区域角膜缘干细胞缺乏,有效促进角膜上皮再生,还具有痛苦小,安全有效的优势;而生物羊膜含有上皮生长因子、角质化细胞生长因子、胶原酶抑制剂等多种有效成分,将其覆盖于手术创面,有利于创面结膜上皮细胞增殖、分化,促进创面的愈合;同时,生物羊膜作为一种良好的结膜基底层替代物,可分泌多种抗血管生成物质,其含有的胶原Ⅳ、层黏连蛋白-5等有效成分可有效抑制新生血管的生成,降低术后复发[15]。另外,BUT、UCVA、SⅠt、CAD等作为评价术后疗效的辅助指标,结果显示,观察组治疗后的UCVA、SⅠt明显高于对照组,考虑可能是因为对照组手术对眼表刺激性更大,而观察组角膜缘干细胞为此提供大量的活性细胞,改变患者眼表微环境,降低炎症刺激反应,进而有利于术后恢复。而两组术后3mo的BUT、CAD比较差异无统计学意义,进一步显示翼状胬肉切除术联合羊膜移植术或球结膜移植术的治疗效果相近。

我国有关手术治疗翼状胬肉术后美观度的研究报道较少,为探索其治疗机制,本研究将术后较为常见影响美观度的指标作为观察对象,结果显示,观察组翼状胬肉治疗美学量表的眼部恢复、自觉症状评分均明显高于对照组,而两组术区清洁及充血情况评分比较无显著差异,提示翼状胬肉切除术联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术对眼表的修复能力更佳。这是由于,与羊膜移植相较,球结膜移植可为病变部位提供具有活性的干细胞,以促进患眼愈合;同时这种自体移植的手术模式,可避免机体免疫排斥反应,缓解术后炎症,且对施术者的要求较高,故观察组患者的术后不适感较低[16]。但本研究收集样本数量有限,观察时间较短,后续尚需进一步开展大样本量的长期研究。

综上所述,给予翼状胬肉患者翼状胬肉切除联合自体带角膜缘上皮的球结膜移植术治疗,可在改善患者UCVA的同时,提高术后美观度,治疗效果良好。当自体带角膜缘上皮的球结膜移植术受到局限时,可选择生物羊膜移植术替代,以达相近的治疗效果。