石蜡含量与测温对W/O模型原油乳状液稳定性的影响

李昱江,李传宪,赵芷琪,蔡 巍,孙广宇,姚 博,杨 飞

(中国石油大学(华东) 储运与建筑工程学院,山东 青岛 266580)

引 言

在油田开发过程中,常遇到W/O原油乳状液[1-3]。稳定的乳状液给原油生产带来诸多问题,如原油黏度增大、脱水困难等[4]。影响W/O原油乳状液稳定性的因素很多,如油水体积比、乳化剂性质与浓度、油相黏度、水相盐含量等。油水界面乳化剂吸附膜的强度是影响乳状液稳定性的关键因素[5],近年来,人们用界面剪切/扩张流变仪来测量界面膜强度(界面黏度、界面模量等)[6],以此反映乳状液的宏观稳定性。

沥青质是原油的一种重要组分,因其密度最大、极性最强,难以在原油中溶解,且以自缔合成胶体状聚集体分散于油相中[7]。沥青质聚集体可吸附于水滴表面形成黏弹性吸附膜,进而赋予W/O乳状液一定的动力学稳定性。研究表明[6,8-10]:(a)沥青质不能显著降低界面张力,但可以在油水界面形成强沥青质吸附膜;(b)类似于Pickering乳化剂[11],沥青质聚集体在油水界面的吸附是不可逆的;(c)增强沥青质的聚集程度可促进其在油水界面的吸附,提高沥青质吸附膜的强度。原油中还含有一定的石蜡,此类物质一般指C18~C40的正构烷烃[12]。当油温低于析蜡点(WAT)时,石蜡因过饱和而结晶析出,进而显著影响原油低温流变性[13-14]。析出的蜡晶可从两方面稳定W/O乳状液[15]:一方面,吸附于水滴表面的乳化剂分子可诱导石蜡分子在水滴表面结晶析出,促进蜡晶颗粒膜的形成,强化界面膜结构,进而提高乳状液稳定性;另一方面,析出的蜡晶可在连续油相中形成网络结构,抑制水滴运动和碰撞,从而大幅提高乳状液稳定性。

沥青质是含蜡油体系的天然降凝剂[16],可通过成核、共晶作用参与原油析蜡过程,进而显著改善石蜡结晶习性和含蜡油低温流变性。沥青质与石蜡的相互作用也会显著影响W/O原油乳状液的稳定性,但相关研究较少[17-19]。为深入认识溶解态与结晶态石蜡对W/O原油乳状液稳定性的影响,本文重点研究了石蜡含量(0%~15%,质量分数,下同)和测量温度(高于析蜡点和低于析蜡点)对W/O模拟原油乳状液稳定性的影响。

1 实验部分

1.1 材料与试剂

含0.05 mol/L NaCl的蒸馏水,自制,用作模拟地层水;二甲苯,纯度大于99%(质量分数),国药集团化学试剂有限公司;切片石蜡,正构烷烃含量大于95%(质量分数),麦克林化学试剂有限公司。所用沥青质通过正庚烷沉淀法从塔河稠油中提取。由表1可知,塔河稠油的正庚烷沥青质含量很高(24.1%,质量分数,下同),胶质含量相对较少(10.3%,质量分数,下同),胶沥比为0.43;H/C比和比重分别为1.049 和 0.964。

表1 塔河稠油的基本物性

1.2 模型原油与W/O乳状液的制备

将定量的石蜡、沥青质、二甲苯密封于玻璃瓶中并加热至80 ℃,然后在磁力搅拌条件下恒温12 h,以保证沥青质充分分散和石蜡充分溶解。模型原油中沥青质质量分数保持 0.5%不变,石蜡含量为0、5%、10%和15%。通过高速乳化机制备W/O模型原油乳状液。模拟地层水和模型原油体积比为7∶3,乳化机转速18 000 r/min,乳化时间10 min,乳化温度30 ℃(高于析蜡点)。

1.3 模拟原油物性测量方法

模型原油的析蜡特性测量:利用DSC 821e 差示扫描量热仪分析模型原油的析蜡特性。扫描温度区间60~-20 ℃,降温速率10 ℃/min。基于文献[16]介绍的方法,可通过DSC曲线分析得到模型原油的析蜡点和累计析蜡量。通过带冷热台的BX53M偏光显微镜观察模型原油中析出蜡晶的形貌,观测温度为15 ℃。

模型原油中沥青质稳定性测量:利用Mastersize3000激光粒度仪分析模型原油中沥青质的粒度分布,测量温度30 ℃。测试前,通过相同的溶剂(二甲苯+石蜡)将模型原油稀释10倍,以提高体系透光性。

模型原油的流变性测量:通过TA DHR-1 控制应力流变仪的同轴圆筒系统测量模型原油黏温曲线和黏弹性。温度扫描区间为60~10 ℃,降温速率0.5 ℃/min。在降温过程中,向油样施加10 s-1的恒剪切速率,可得到油样的黏温曲线;向油样施加小震幅振荡剪切,可得到油样的黏弹性参数如弹性模量G′、黏性模量G″和胶凝点。胶凝点是指G′开始大于G″所对应的温度。震荡频率为1 Hz,应变振幅为0.000 5[16]。

1.4 乳状液稳定性测量方法

(1)

式中:Vso为分出的油相体积,Vto为乳状液中油相的总体积,fo为分油率。

在宏观观察过程中,未发现分出水相,这并不意味着乳状液具有良好的聚结稳定性。通过对比初始时刻和24 h后乳状液显微照片中水滴粒度变化,定性评价乳状液的聚结稳定性。此外,通过BX53M偏光显微镜观测15 ℃下乳状液中析出蜡晶的形貌,以明确水滴是否参与析蜡过程。

油水界面张力和界面扩张模量的测量:利用Tracker-H悬滴界面张力仪测量模型原油/模拟地层水界面张力和界面扩张模量随时间的变化。界面实验包括两步:(1)油滴-水体系在30 ℃ 下恒温20 min,以观测沥青质在油水界面的等温吸附行为;(2)油滴-水体系以1 ℃/min的降温速率从 30 ℃降至0 ℃,以评估降温和析蜡对界面特性的影响。

2 结果与讨论

2.1 石蜡含量对模型原油物性的影响

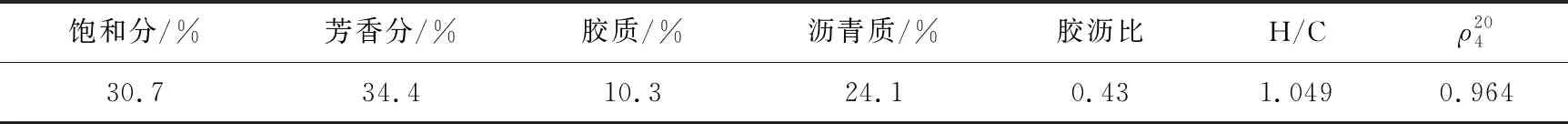

2.1.1 析蜡特性

由图1(a)可知,模型蜡油的WAT随着含蜡量的增加而增加:当含蜡量由5%升至10%时,WAT由20 ℃升至24 ℃,当含蜡量进一步升至15%后,WAT则升至27 ℃。因此,模型蜡油在30 ℃以上没有蜡晶析出。此外,当温度降至-20 ℃时,3种模型蜡油的析蜡量分别为4.95%、9.89%和14.86%(图1(b)),该数值接近模型蜡油的初始含蜡量,这意味着当温度降至-20 ℃时,几乎所有石蜡都已结晶析出。

图1 含蜡量对含0.5%沥青质模型油的WAT(a)和累积析蜡量(b)的影响

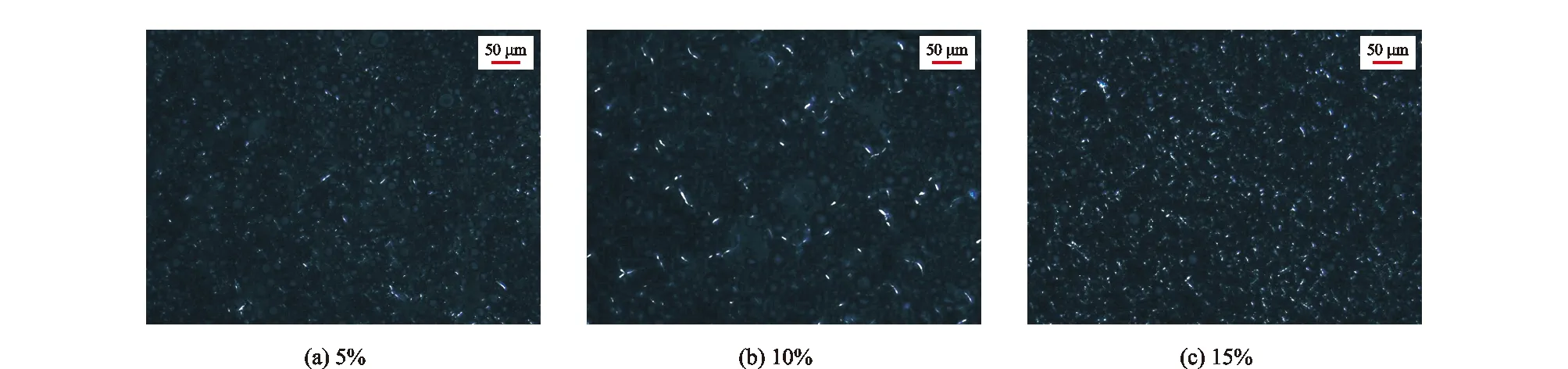

模型蜡油在15 ℃时蜡晶显微照片如图2所示。随着含蜡量的提升,蜡晶形貌发生了明显变化。当含蜡量为5%时,析蜡量为1.09%(图1(b)),蜡晶为无定型的小颗粒(图2(a))。含蜡量增加到10%,15 ℃下的析蜡量增加到3.39%(图1(b))。含蜡量的提升促进了蜡晶的生长,形成了长度约10 μm的针状蜡晶(图2(b))。随着含蜡量进一步增加到15%,模型蜡油在15 ℃下的析蜡量增加到5.78%,蜡晶在油相中进一步生长,最终形成50 μm左右的针状大蜡晶。

图2 含蜡量对含0.5%沥青质模型油蜡晶形貌的影响

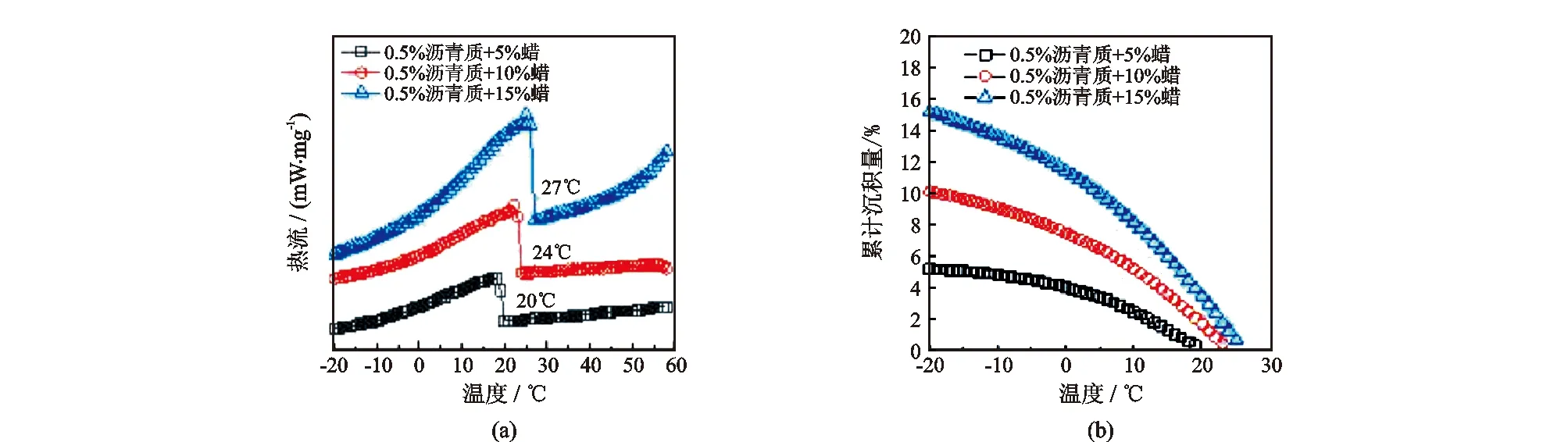

2.1.2 沥青质分散状态

对翻转课堂来说,其本身就是微课资源运用的重要体现,在我国传统的课堂中,高职院校的计算机专业要求教师提前备好课,并在课后要求学生及时复习和巩固。对于翻转课堂来说,其课堂就是学生的主要学习场所,通过建设一个自由、快乐的课堂学习氛围,让学生在课堂上高效地学习,进而减轻其课下的负担,在课堂上对需要掌握的知识消化掌握,利用微课实现翻转课堂的建设,引起学生的学习兴趣,并提高学生的自主学习能力。

模型蜡油中沥青质聚集体的尺寸分布如图3所示。石蜡是沥青质的不良溶剂,含蜡量的提升会导致沥青质失稳,并相互聚集形成尺寸更大的沥青质颗粒。对于不含蜡的模型油体系,沥青质平均尺寸为592 nm。当含蜡量为5%时,沥青质在油相中的平均粒径增加到783 nm。蜡含量从10%进一步增加到15%时,沥青质聚集体的平均粒径从1 131 nm增加到1 632 nm。

图3 含蜡量对模拟原油中沥青质粒径分布的影响

2.1.3 流变测试

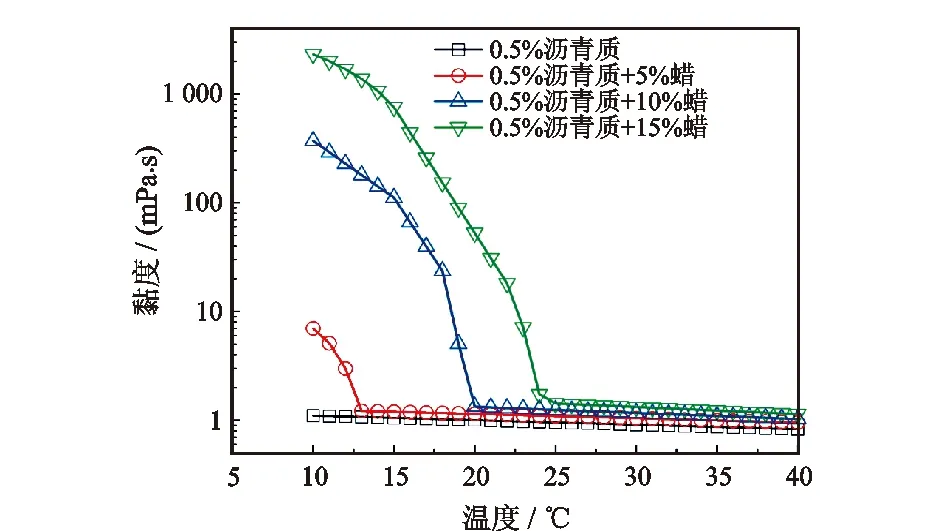

含蜡量对模型蜡油的黏温曲线的影响如图4所示。对于不含石蜡的模型油,随着温度从40 ℃降至10 ℃,油样的黏度没有明显提升。当含蜡量为5%时,由于析出的蜡晶相互搭接形成网络结构,当温度降低至13 ℃以下时,油样的黏度明显增加。当含蜡提升至10%与15%后,模型蜡油的黏度分别在20 ℃、25 ℃开始显著增大。由表2数据可得,30 ℃(高于WAT)下随着油样的含蜡量从5%提升至15%,模型蜡油的黏度由1.05 mPa·s小幅增加至1.33 mPa·s;而在15 ℃(低于WAT)下,油样黏度却随着含蜡量的提升由1.20 mPa·s(含蜡量5%)显著增加至755.42 mPa·s(含蜡量15%)。显然,在远低于WAT的温度下,蜡晶的析出会大幅提升模型蜡油的黏度。

图4 含蜡量对含0.5%沥青质模型原油黏温曲线的影响

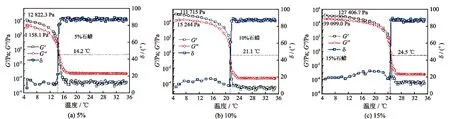

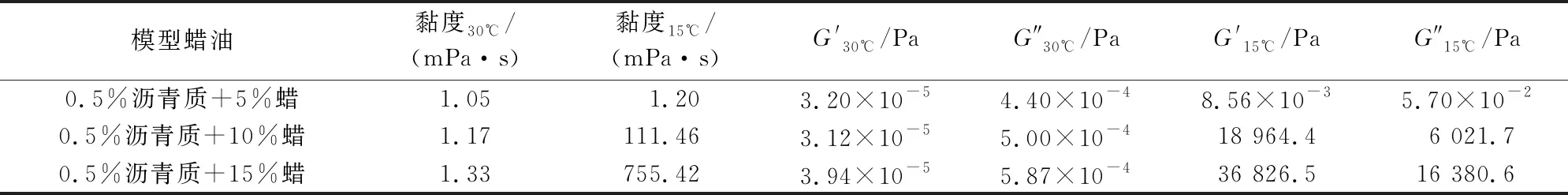

如图5和表2所示,含蜡量对模型蜡油的黏弹性同样具有显著影响。在30 ℃下,油样中没有石蜡析出,G′和G″值较小,且G″约为G′的10倍,这意味着油样表现为纯黏性流体。随着温度的降低,蜡晶的析出量对油样的流动性开始产生影响,模型蜡油逐渐胶凝。随着含蜡量的提升,模型蜡油的凝胶点从14.2 ℃(含蜡量5%)上升至24.5 ℃(含蜡量15%)。当含蜡量为5%时,模型蜡油15 ℃下G′和G″的数值非常小,且G′远远小于G″,这意味着模型蜡油在15 ℃时没有形成胶凝结构。当含蜡量提升至10%后,油样在15 ℃时的G′和G″分别为18 914.4 Pa和6 021.7 Pa,G′远大于G″,这意味着模型蜡油的流动性显著恶化。随着含蜡量进一步提升至15%,15 ℃时的G′和G′分别增加到36 826.5 Pa和16 380.6 Pa,模型蜡油中形成的蜡晶网络结构强度进一步增强,油样主要体现出弹性性质。

图5 含蜡量对含0.5%沥青质模型原油黏弹性的影响

表2 含蜡量对30 ℃和15 ℃下模型蜡油流变特性的影响

2.2 含蜡量与温度对W/O乳状液稳定性的影响

2.2.1 W/O乳状液的沉降稳定性

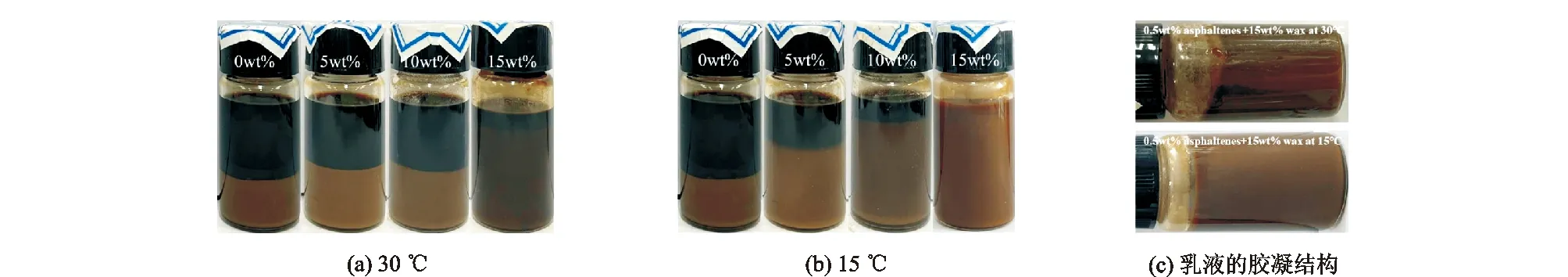

静置24 h后W/O乳状液的沉降稳定性测试结果如图6所示。可见,这意味着W/O乳液的沉降稳定性随着含蜡量的提升而得到改善。例如在30 ℃下,乳液的分油率从73.73%(含蜡量0%)下降到69.12%(含蜡量5%),最终降低至18.43%(含蜡量15%)。而在15 ℃下,由于部分石蜡结晶析出,油相的流变性显著恶化,乳液的沉降稳定性得到显著提升。同时,油相中含蜡量越高,15 ℃下析蜡量越高,乳液的稳定性提升程度越大。在长达24 h的观察过程中,并未有纯水相从体系中分离,但这并不意味着乳液具备出色的聚结稳定性。由图6(c)可知,在取出游离油相后,水平放置的试剂瓶内的乳液相呈凝胶状,没有流动性。本文认为,析出的蜡晶与水滴构建的凝胶结构抑制了水相的分离。

图6 含蜡量和测试温度对 24 h 后乳液沉降稳定性的影响

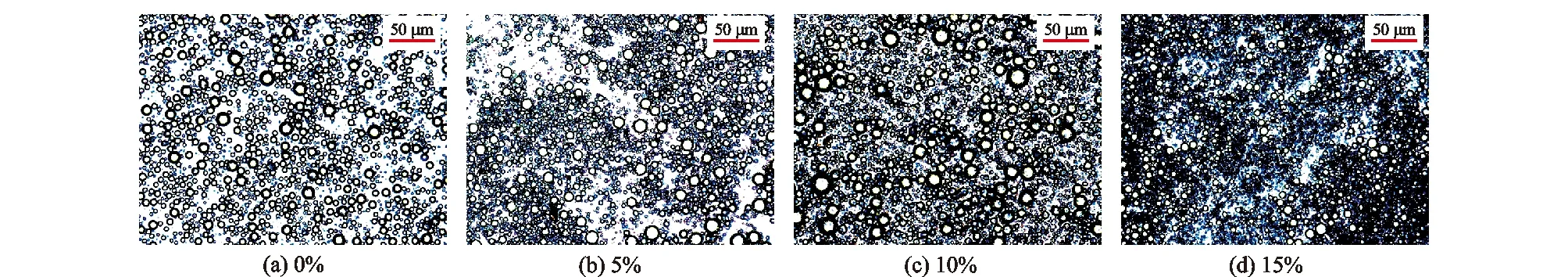

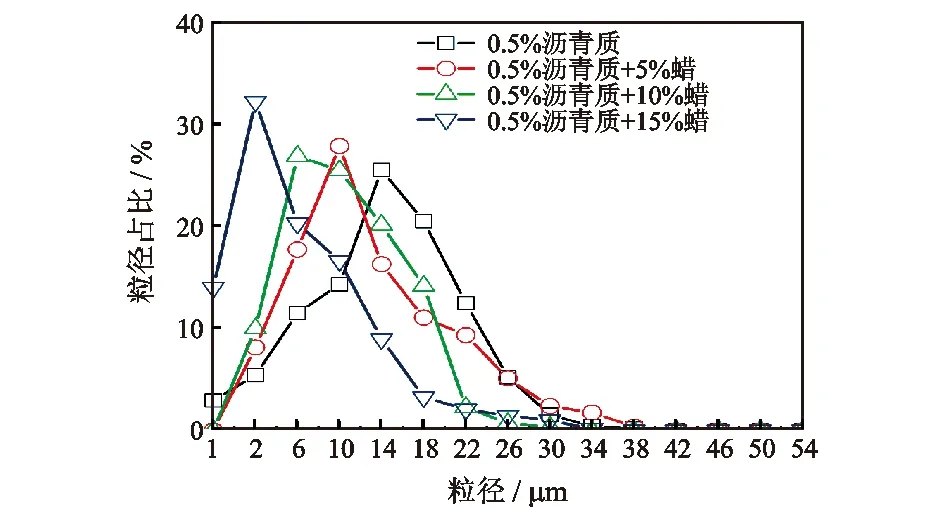

为了更好地解释乳液的沉降稳定性,在乳化后迅速拍摄了乳液的微观形貌。由图7和图8可知,随着含蜡量的提升,乳滴的尺寸明显降低。例如,峰值液滴的尺寸从14 μm(含蜡量0%)降至10 μm(含蜡量5%),并进一步降低至2 μm(含蜡量15%)。根据Pickering乳液稳定机制,稳定性较差的胶体颗粒更易吸附在油水界面上, 使乳液液滴尺寸变小。从图3中可以看出,随着含蜡量的增加,沥青质稳定性变差,界面吸附更加显著,因此,随着含蜡量的增加,乳液液滴的粒度明显减少。

图7 含蜡量对石蜡与 0.5% 沥青质稳定乳状液微观结构的影响

图8 含蜡量对含0.5%沥青质乳液液滴尺寸分布的影响

2.2.2 W/O乳状液的聚结稳定性

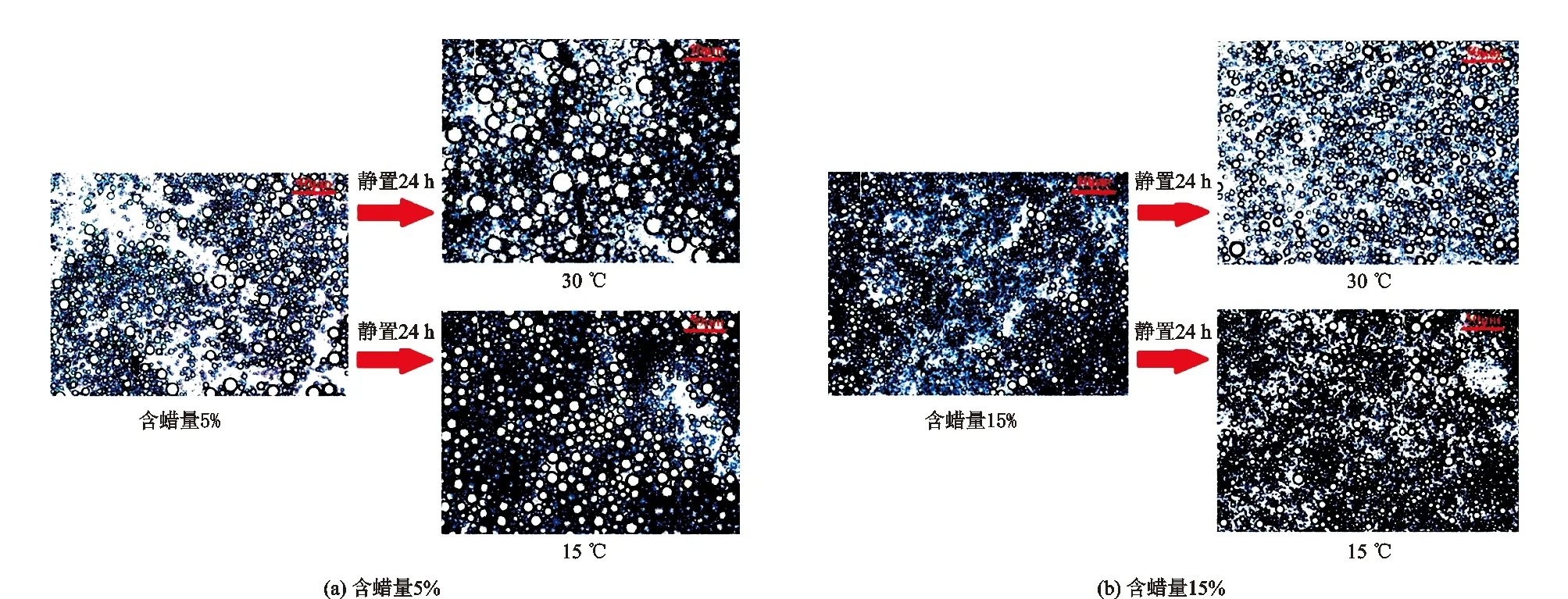

为了更好地评价模型乳液的聚结稳定性,本文比较了初始时间(0 h)和24 h后的乳液显微图像。温度与含蜡量对W/O乳状液聚结稳定性的影响如图9所示。由图9可知,当实验温度为30 ℃时,不同含蜡量下的乳液液滴在24 h后尺寸都明显增大。这一现象表明,在沉降过程中确实发生了液滴的聚结。然而,乳液在15 ℃时的聚结稳定性有了显著的改善,且改善效果随着含蜡量的增加明显提高。例如,15%含蜡量的乳液在15 ℃时的液滴大小在24 h后几乎没有变化。本文认为,蜡晶在15 ℃时形成的网络结构明显增强(图5和表2),此时乳液的聚结稳定性大幅提高。

图9 含蜡量对石蜡与0.5% 沥青质稳定乳状液液滴微观结构的影响

2.3 W/O乳状液的稳定机制

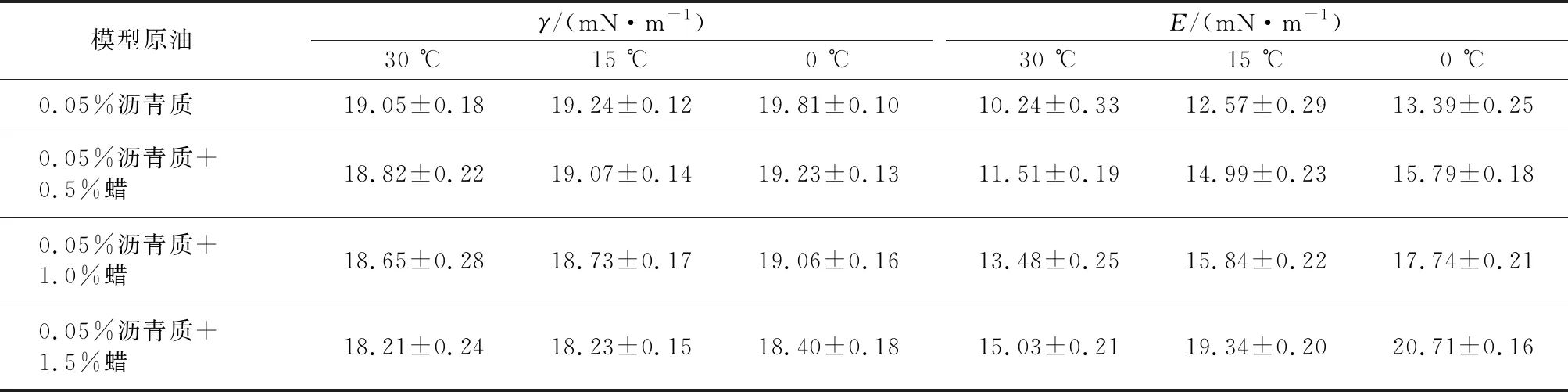

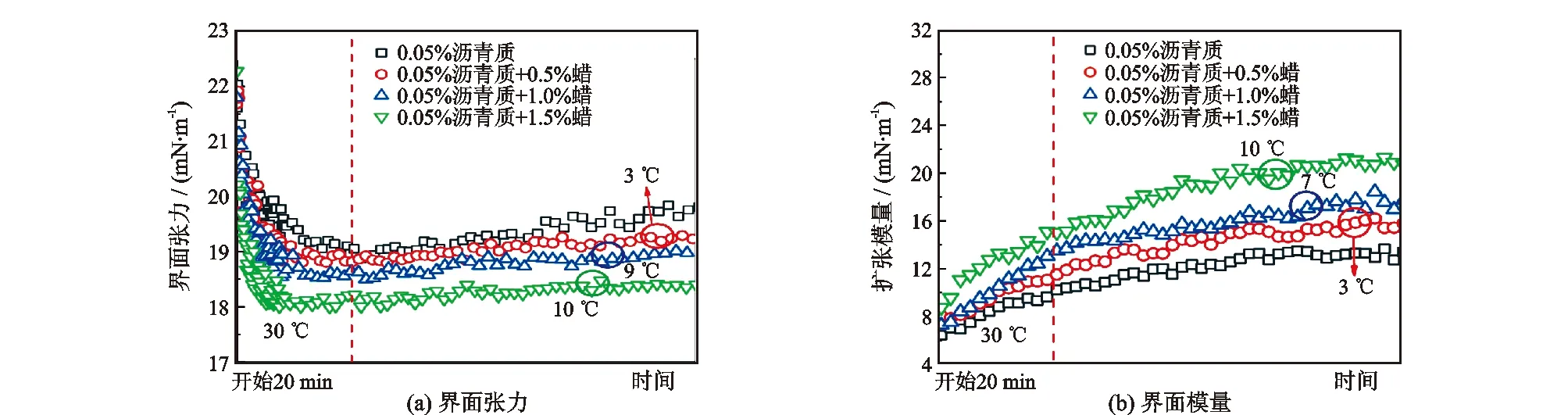

在恒温(30 ℃)和冷却(从30 ℃降温至0 ℃)过程中,含蜡量和实验温度对模型乳液(稀释10倍后)油水界面张力和扩张模量的影响如图10和表3所示。在恒温条件下, 由于沥青质在油水界面的持续吸附,界面张力下降,界面模量随时间的延长而增加。然而,在冷却过程中,界面张力和界面模量都随时间增加。同时,随着含蜡量的增加,油水界面张力下降,而扩张模量在一定程度上增加。本文认为,随着含蜡量的增加,沥青质稳定性变差(图3),这促进了沥青质在油水界面的吸附。因此,含蜡量增加会降低油水界面张力,增强界面沥青质薄膜的强度。此外,在低于WAT的温度下,一些石蜡分子可能在油水界面结晶并影响界面特性。然而,在WAT以下,界面张力和扩张模量几乎没有变化趋势。因此,仅根据油水界面张力和扩张模量无法确定石蜡是否在油水界面上结晶并对界面特性产生影响。

表3 含蜡量对30 ℃、15 ℃和0 ℃模型原油油水界面张力和扩张模量的影响

图10 含蜡量对稀释模型原油-水界面界面张力和界面模量的影响

为了确定石蜡是否能在水滴表面结晶并形成界面膜,对15 ℃下蜡含量对乳液中蜡晶形态的影响开展研究,结果如图11所示。与图2相比,当含蜡量为5%和10%时,模型蜡油中的蜡晶形态没有明显差异。然而,当蜡含量提升至15%后,蜡晶形貌出现了显著变化:由大型针状颗粒转变为细小的点状颗粒。细小蜡晶的出现与乳液中液滴的大小有直接关系。由图7和图8可知,在含蜡量为5%和10%的乳状液中,液滴尺寸相对较大(平均尺寸≥10 μm),数量相对较少,比表面积相对较小,水滴在体系中的成核作用很弱。而对于含蜡量为15%的乳状液,液滴尺寸非常细小且数量庞大,具有非常大的比表面积,因而具备显著的成核效应。因此,液滴可以成为蜡晶成核位点,引发石蜡分子在液滴周围结晶析出并形成一层蜡晶界面膜,从而使蜡晶尺寸减小、数量增多,乳液的稳定性进一步提高。

图11 含蜡量对15 ℃乳液中蜡晶形貌的影响

3 结 论

(1)含蜡量对模型蜡油的析蜡特性和流变特性存在显著影响。当体系中不含石蜡时,油样在实验温度范围内具有出色的流动性;随着含蜡量从5%增加到15%,模型蜡油的WAT从20 ℃提升至27 ℃;同时,油样的黏度、凝胶点、G′和G″随含蜡量的提升而迅速增加,油样的流变性显著恶化。

(2)含蜡量的提升会削弱沥青质在油相中的稳定性,使沥青质失稳。在不含石蜡的模型蜡油中,沥青质聚集体的平均尺寸为592 nm。随着含蜡量从5%增加到15%,沥青质聚集体的平均粒径从783 nm增加到1 632 nm。尺寸更大的沥青质聚集体更容易在油水界面上吸附,进而改善油水界面特性。

(3)温度对 W/O乳状液的稳定性具有显著影响。在30 ℃(远高于WAT)下,含蜡量的提升有助于沥青质在油水界面上的吸附,降低界面张力,并提升沥青质界面膜的强度,有利于形成尺寸更小的液滴,在一定程度上提高乳状液的稳定性。而当温度降低至15 ℃(远低于WAT)时,含蜡量的提升有利于形成结构强大的蜡晶网络结构并固定乳滴,极大地提高了乳液稳定性。

(4)当温度远低于WAT时,液滴周围的蜡晶膜的形成与乳滴的大小有直接关系。当乳状液的含蜡量为5%和10%时,乳滴的尺寸相对较大(平均尺寸≥10 μm),数量相对较少,比表面积相对较小,水滴的在体系中的成核作用很弱。然而,15%含蜡量的乳状液中的液滴存在大量尺寸不足2 μm的小液滴,可以为蜡晶提供诸多成核位点,形成诸多细小的蜡晶颗粒,细小的蜡晶颗粒更易吸附在沥青吸附膜外层并形成一层蜡分子膜,从而进一步提高乳液的稳定性。