四川盆地中—上寒武统洗象池群油气成藏模式与勘探前景

李英强 高 键 李双建 郝运轻 林娟华 孙 炜 武重阳 马 强 王琳霖

中国石化石油勘探开发研究院

0 引言

四川盆地海相层系成藏条件优越,目前已在18个层系发现工业气藏,累计探明天然气储量2.55×1012m3,探明率16.2%。海相层系烃源岩基础雄厚,近年来在川中安岳、磨溪等地区已实现震旦系灯影组(Z2dn)和下寒武统龙王庙组(1l)天然气勘探的重大突破[1-2]。安岳气田发现后,按照岩性油气藏勘探思路,向古隆起和古裂陷周缘拓展,但震旦系和寒武系天然气勘探效果欠佳。磨溪地区龙王庙组特大型气藏的发现揭示,龙王庙组气藏为构造背景下的岩性气藏[3-4],具有“一滩一气藏”的特点,深部断裂垂向有效输导,成藏模式为“下生上储”型,非古隆起区也具有较高的油气充注效率。因此,寻找寒武系构造—岩性圈闭是四川盆地海相层系天然气勘探的重要方向,但落实有利储层分布是目标优选的关键。

1 构造背景

近年来的研究成果表明,晚震旦世—寒武纪(距今550~480 Ma),随着华南板块逐渐向冈瓦纳古大陆拼贴,四川盆地经历两次挤压地质事件,即早寒武世末期的郁南运动和中—晚奥陶世的都匀运动[7-9]。郁南运动导致四川盆地寒武纪—奥陶纪沉积地层及残留厚度自西向东存在明显差异。其中,洗象池群残留地层厚度自东南向北西方向逐渐减薄,盆地内部地层厚度多小于700 m,川中、川北隆起区地层逐渐剥蚀殆尽[10-11](图1-a)。盆地东南部寒武系与奥陶系整合接触,向西北部上下地层缺失增加,逐步过渡为中—上寒武统洗象池群与奥陶系不整合接触、下寒武统与奥陶系不整合接触[8,12]。此外,地震反射资料清晰地显示龙王庙组—洗象池群存在向北西方向上超的特征,指示了川北古隆起中—晚寒武世为同沉积古隆起的性质(图1-b)。都匀运动是影响川中古隆起变形的关键构造运动,产生了大规模的地层隆升和剥蚀,由此形成了复杂的地层接触关系,包括:下志留统与上奥陶统之间的假整合(上奥陶统部分缺失)、上奥陶统—志留系与中—下奥陶统之间的角度不整合以及上奥陶统内部地层缺失形成的假整合等[8,10]。都匀运动在川西北地区造成了中奥陶统宝塔组(O2b)的暴露溶蚀,在川中古隆起及周缘造成了褶皱核部和翼部构造裂缝的发育,并加深了震旦系—奥陶系岩溶储层的发育程度[8,13]。

图1 四川盆地洗象池群残余厚度与寒武系地层结构图

2 洗象池群沉积特征与岩相古地理

2.1 地层结构与岩性组合

四川盆地及周缘上寒武统广泛分布于川南、川中、川东、大巴山前及湘鄂西地区,不同地区岩石地层命名不同,“同层异名”单元包括洗象池群、娄山关群、三游硐组(群)和二道水组(群)等[14-17]。川西南地区上寒武统命名为二道水组(群),岩性以灰色、紫红色白云岩、白云质石灰岩及生物石灰岩为主,夹砂岩、粉砂岩、泥岩及硅质岩,厚度变化大,介于66~464 m。川中及川东南地区分别为洗象池群和娄山关群,主要为一套浅色白云岩,普遍发育水平层理和透镜状层理,局部见板状及鱼骨状交错层理;岩性大致划分为两段:下部为灰色—深灰色微晶—粉晶白云岩与藻纹层白云岩韵律互层,中、上部为灰色—深灰色藻纹层白云岩夹粉晶—细晶砂屑白云岩,向盆地东部石灰岩含量升高,厚度增大。川北城口和湘鄂西地区上寒武统命名为三游洞组(群),岩性以灰色、深灰色白云岩为主,夹角砾状白云岩,厚度变化比较大。

为了方便与川中地区对比,笔者沿用川中地区地层命名方案,并根据测井曲线和岩性组合将洗象池群自下而上分为3段:一段以含泥质、陆源砂质白云岩、细粉晶白云岩为主;二段以细粉晶白云岩、颗粒白云岩为主,含陆源碎屑少;三段以灰色薄层—厚层状泥粉晶白云岩为主,夹颗粒白云岩、含砂质(泥质)白云岩、藻白云岩,厚度变化较大。

2.2 沉积充填与岩相古地理

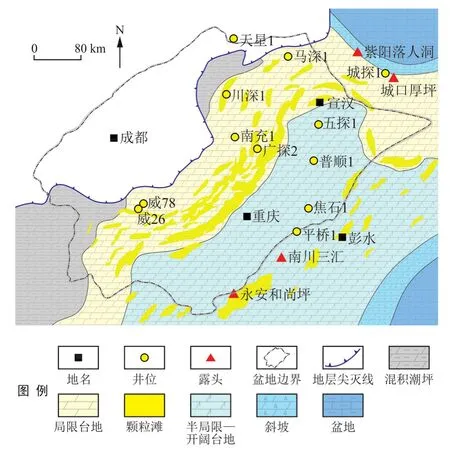

在钻井、露头剖面解剖和对比基础上,结合前人研究成果[6,18-21],重建了四川盆地洗象池群沉积充填格局和岩相古地理展布(图2)。

图2 四川盆地洗象池群岩相古地理图

洗象池群沉积期,四川盆地及周缘整体构造格局北西高、南东低,自北西向南东沉积单元分别为古陆(古隆起)、局限台地、半局限台地、台地边缘及斜坡、盆地(图2)。随着晚期海水向南东退却,古隆起范围进一步扩大,盆地区以碳酸盐岩局限—半局限台地为特征,西部为白云质沉积,东部石灰质含量升高,西侧沿古隆起边缘发育混积潮坪沉积,东侧见斜坡相碎屑流和浊流沉积。

局限台地相沿川中—川北古隆起外围分布,岩石组合包括白云岩、含泥质白云岩、灰质白云岩(图2)。亚相主要为潮坪和台内颗粒浅滩(鲕粒滩、砂屑滩),局部发育咸化潟湖。近岸潮坪相主要见于康滇、牛首山古陆西缘,岩石组合为白云岩、砂质白云岩夹砂岩或泥页岩。总体上碳酸盐岩多于碎屑岩,见鸟眼构造、羽状交错层理、斜层理、小型冲刷构造等,属于混积潮坪沉积。台内颗粒滩继承发育于古地貌高,沿古隆起外围呈南西—北东向带状分布,推测受控于川中—川北古隆起衍生的前隆带。此外,受频繁的震荡性海水进退影响,台内浅滩垂向上具有频繁叠置的特点,沉积物常见粒序层理、交错层理、斜层理和波痕构造。

半局限台地主要分布于川东、川东南地区(图2),岩石组合包括中厚层—块状白云岩、白云质石灰岩和石灰岩。盆地东南缘亦见滩相沉积,岩石类型为生屑石灰岩、生屑白云岩、鲕粒石灰岩、礁灰岩等。台缘斜坡岩石类型主要为碎屑流沉积的砾屑石灰岩和钙屑浊积岩。

3 洗象池群沉积储层特征

3.1 储集岩特征

综合野外露头、岩心观察以及镜下薄片鉴定表明,洗象池群储层岩石类型主要为残余颗粒白云岩和细晶白云岩(图3)。残余颗粒白云岩颗粒类型以砂屑为主,次为鲕粒、砾屑以及少量生屑(图3-a~c)。由于强烈白云石化、重结晶和溶蚀作用改造,砂屑颗粒仅见轮廓,颗粒含量介于65%~85%,粒径介于0.2~0.7 mm;颗粒间见细晶白云石亮晶胶结幻影,粒间溶孔较发育(图3-c),面孔率一般介于2%~12%,孔隙内常见沥青全充填或半充填(图3-d、e);偶见陆源石英碎屑,含量介于1%~2%。细晶白云岩为晶粒结构,白云石半自形—它形,大小一般介于0.1~0.5 mm,常见晶面污浊及雾心亮边构造,晶间孔、晶间溶孔发育,一般介于0.01~0.25 mm,孔隙内常见沥青半充填(图3-e)。

图3 四川盆地洗象池群储层特征照片

3.2 储集空间类型

3.2.1 溶洞

在野外露头、岩心尺度上可见溶蚀孔洞多呈蜂窝状、不规则状,洞径多介于2~10 mm,常被沥青、白云石和石英全充填或半充填,也见未充填溶洞(图3-a、b)。溶洞主要由残余孔隙溶蚀扩大、沿裂缝溶蚀以及顺层溶蚀作用形成。据广探2井44.74 m岩心的溶蚀孔洞统计:共见920个溶洞,洞密度达20.56 个/m;孔洞类型以孔隙扩溶型小溶洞为主,大部分溶洞洞径介于2~5 mm,部分溶洞洞径介于5~10 mm,少量溶洞洞径大于10 mm。

3.2.2 孔隙

基于Choquette和Pray提出的孔隙空间分类方案[22],同时考虑成岩作用和储层演化,确定洗象池群孔隙类型主要包括晶间孔、晶间溶孔、粒间孔和粒间溶孔(图3-c~e)。砂屑白云岩等颗粒结构岩石当基质或胶结物不发育或含量极少时,粒间孔隙得以保存,从而形成残余粒间孔;受酸性流体或大气淡水淋滤影响,颗粒间胶结物或基质不同程度溶解或不同期次溶蚀叠合改造形成粒间溶孔(图3-c),有时砂屑颗粒也会遭受溶蚀而形成粒间溶孔(图3-d),面孔率一般介于2%~10%,孔隙内常被晚期白云石和沥青、方解石半充填。晶间孔主要发育于晶粒白云岩,孔隙形态受晶体大小及自形程度控制而多呈规则三角状或多边形状。晶间溶孔主要发育于原岩组构遭到严重破坏的晶粒白云岩中,为三角状或多边形晶间孔经溶蚀改造而成,形态不规则,见溶蚀港湾(图3-e)。

3.2.3 裂缝

裂缝类型以构造缝和溶蚀缝为主,多沿层间发育,局部见高角度缝,缝宽多大于1 mm[23-24]。洗象池群裂缝具有多期交切发育的特征:早期裂缝为扩溶缝,被硅质、中—粗晶白云石和泥质全充填,缝壁不平直,镜下观察常见沥青充填,对古油藏的运聚有重要意义;晚期裂缝多未被充填,裂缝平直,对气藏形成及储层改善有重要作用。岩心观察洗象池群裂缝和溶蚀孔洞常伴生发育,并常见缝孔被沥青充填(图3-f)。

3.3 储层物性特征

四川盆地洗象池群已积累了丰富的储层物性数据[5,20-21,25]。据统计,洗象池群552个柱塞样品孔隙度多介于1.50%~4.00%,占比79.2%,平均孔隙度为2.77%;549个渗透率数据大部分小于0.100 mD,占比75.5%,平均值为0.064 mD。其中川中古隆起区广探2井洗象池群238个孔隙度和239个渗透率数据的平均值分别为2.97%和0.520 mD。从单井统计数据看,川中地区洗象池群储层孔隙度和渗透率变化范围均比较大,反映储层非均质性较强,并且受到裂缝的影响[5]。数据分析结果表明,岩溶发育区和高能颗粒滩环境下形成的具有较粗结构的白云岩和针孔状白云岩孔隙度和渗透率相对较高。

川东南露头区以南川三汇剖面为代表,滩相储层平均孔隙度和渗透率分别为5.60%和0.800 mD,总体储集性能与川中隆起区附近相当[5,17]。川东北露头区紫阳落人洞和城口厚坪等剖面共获得物性测试样品20块,孔隙度介于0.03%~13.42%,平均值为5.52%,渗透率0.001~0.421 mD,平均值为0.023 mD,孔隙度和渗透率变化均较大,储层非均质性强。其中残余砂屑白云岩孔隙度最高,平均值达8.31%;细—中晶白云岩次之,平均孔隙度为4.30%;泥晶白云岩物性差。总体来看,川东北露头区与川中地区钻井和川东南地区露头相比,孔隙度大致相当,渗透率偏低。

3.4 储层发育主控因素

钻井及露头揭示,四川盆地洗象池群主要发育颗粒滩相控型、岩溶改造型和裂缝型3类储层,其中台内滩相经岩溶改造的白云岩储层,溶蚀孔洞丰富、厚度较大、储集物性较好,具有较大的勘探潜力,具有明显的“滩相+岩溶”控储特征。

洗象池群储层的形成经历了3个阶段。①准同生期及早期成岩阶段:颗粒滩相石灰岩经过准同生期和早期成岩阶段白云岩化作用能够明显提高储层物性;原生孔隙的发育程度控制了白云石化程度及重结晶程度,具有颗粒结构的岩石白云石化相对彻底或者重结晶作用强。②准同生期及早期溶蚀阶段:受海平面频繁升降变化影响,在古隆起及周缘地区滩体间歇性暴露,经大气淡水淋滤溶蚀作用,形成宏观表现以组构性溶孔为特征、微观表现以粒内溶蚀为特征的储集体(图4-a)。远离古隆起区的潮坪相白云岩主要受埋藏溶蚀作用和构造—流体改造,形成非组构选择性的裂缝—孔隙型储层。③表生岩溶作用阶段:洗象池群至少经历了两期表生岩溶作用。寒武纪末的郁南运动导致川北地区上寒武统不同程度抬升、剥蚀,川北古隆起南东侧形成扇形岩溶区;奥陶纪末的都匀运动导致川中古隆起的抬升暴露,沿古隆起东侧形成表生岩溶和顺层岩溶带(图4-b)。表生岩溶作用对洗象池群白云岩的改造主要表现为非组构性溶蚀孔洞发育和不规则裂缝发育,从而形成颗粒滩叠加表生溶蚀改造的裂缝—孔洞型储层。钻井揭示,川中地区洗象池群气烃显示良好的层段主要集中在顶面100 m范围内[5]。

图4 四川盆地洗象池群储层发育模式图

4 洗象池群油气成藏模式与勘探潜力

4.1 烃源岩条件

下寒武统烃源岩在四川盆地分布广泛,主要以绵阳—长宁古裂陷为中心,厚度介于150~400 m(图5-a)。另外,川东北地区也为下寒武统烃源岩生烃中心区,马深1井钻揭了筇竹寺组厚度为354 m,总有机碳含量(TOC)大于0.50%的地层厚度为274 m、大于2%的优质烃源岩厚度为128 m,平均TOC值超过2.00%,下部黑色碳质泥岩段TOC值介于1.89%~8.95%,平均值为4.70%。城探1井TOC最大值为7.00%,紫阳落人洞剖面见厚度为70 m的暗色碳质页岩,川东北7条野外剖面27个样品TOC值介于0.47%~10.71%,平均值为2.43%,生气强度介于 40×108~ 80×108m3/km2。

图5 四川盆地洗象池群气藏相关烃源岩厚度分布图

上奥陶统五峰组(O3w)—下志留统龙马溪组烃源岩主要为深灰色—灰黑色硅质泥页岩、笔石相页岩,是四川盆地海相层系重要的区域烃源层,主要分布于川东南和川东北地区(图5-b)。川东南地区烃源岩厚度介于80~110 m,近EW向展布;川东北地区烃源岩厚度介于30~50 m,呈NE向展布,生烃强度介于 20×108~ 60×108m3/km2。有机质丰度测试结果表明,龙马溪组底部烃源岩多属于优质烃源岩,向上变差,75%以上样品TOC>0.50%,近50%样品TOC>2.00%。残余有机碳含量在区域上的变化同样受烃源岩厚度控制,高值区(大于3%)位于川东北城口—万州及长宁—彭水一带,盆地中部和西部TOC普遍小于1.00%。

此外,四川盆地湄潭组泥页岩主要为陆棚相沉积,其生烃能力已经得到诸多学者及地质工作者的关注[26]。川北地区湄潭组以深灰色或灰黑色泥页岩为主,厚度介于30~50 m,热演化程度达成熟—过成熟阶段。马深1井钻揭湄潭组29 m厚的暗色泥岩型烃源岩,98%的样品TOC>0.50%,平均值为0.89%;川深1井钻揭湄潭组烃源岩厚度为20 m,75%的样品TOC>0.50%,平均值为0.82%。TOC测试结果表明已达到较好烃源岩的标准,生烃强度为22×108m3/km2[26]。

4.2 成藏模式

根据源—储组合分布与烃源岩热演化特征,洗象池群油气成藏模式可划分为4类:筇竹寺组生—洗象池群储的下生上储、断层垂向输导模式,五峰组、龙马溪组生—洗象池群储的新生古储、断层侧向对接输导模式,湄潭组生—洗象池群储的侧生旁储、不整合输导模式,筇竹寺组、湄潭组生—洗象池群储的多源供烃、断层多向联合输导模式。其中前3类经过钻探落实,为已建立的成藏模式,第4类尚无钻井落实,为概念型成藏模式。

4.2.1 下生上储、断层垂向输导模式

川中威远、磨溪、广安等地区临近川中古隆起与绵阳—长宁古裂陷叠合区。震旦纪—早寒武世发育的绵阳—长宁裂陷槽,是下寒武统烃源岩生烃中心区[27]。随着构造体制由伸展向挤压转变,中—晚寒武世形成同沉积古隆起,控制着洗象池群台内颗粒滩相储层以及岩性圈闭的发育。奥陶纪—志留纪古隆起大幅隆升并遭受不同程度的剥蚀,一方面促进了储层的改造,同时发育多条通源断裂,断切层位自震旦系至中—上寒武统洗象池群,为筇竹寺组优质烃源向洗象池群滩相储层运移提供了通道。在随后的印支、燕山和喜马拉雅期,在整体继承早期构造格局基础之上,古隆起局部调整改造,沿斜坡区形成系列构造—岩性圈闭,震旦系气藏调整,进一步补充洗象池群气源。生烃史模拟结果表明,下寒武统烃源岩于志留纪开始生油,二叠纪进入生油高峰,中—晚三叠世达到油气转化高峰。可见,以威远、磨溪等为代表的川中古隆起斜坡区岩性圈闭在生油期已形成,经后期构造调整保存至今,有利于油气聚集成藏。因此,洗象池群在川中古隆起斜坡区成藏特征属于“早期古油藏,晚期裂解原位成藏”的下生上储、断层垂向输导模式(图6-a)。

图6 四川盆地洗象池群典型油气藏成藏模式图

4.2.2 新生古储、断层侧向对接输导模式

2020年6月,四川盆地涪陵页岩气田南部的平桥1井在洗象池群测试获得日产量为20.55×104m3的高产工业气流,证实了高陡构造带新生古储、断层侧向对接的成藏模式。

平桥1井位于川东高陡褶皱带万县复向斜平桥断背斜核部。平桥断背斜发育于中—下寒武统膏盐层之上,主体受控于东倾的平桥西断层和由其衍生的西倾的平桥东断层,二者组合形成冲起构造,背斜两翼被多条断层断错改造,导致新老地层侧向对接。区域不整合地层记录与低温热年代学证据表明,该构造形成于晚侏罗世的燕山运动,白垩纪以来经历了多阶段的隆升变形。平桥1井钻揭的洗象池群以潮坪相白云岩为主,厚度286 m,由于构造及溶蚀作用影响,形成裂缝型和孔隙型储层。生烃史模拟结果表明,龙马溪组烃源岩于早三叠世开始生油,晚三叠世末期进入生油高峰,晚侏罗世达到油气转化高峰。由于晚白垩世以来构造抬升,五峰组—龙马溪组优质烃源岩泄压释放页岩气,通过断层侧向对接供烃,形成晚期“新生古储”成藏模式(图6-b)。

4.2.3 侧生旁储、不整合输导模式

川北地区在寒武纪末期的郁南运动影响下形成川北古隆起,寒武系顶部形成不整合面。生长地层和低温热年代学证据表明,中—晚侏罗世以来,受米仓山—大巴山冲段带向盆地方向扩展作用影响,在川北古隆起斜坡背景下发育通南巴背斜,并在晚白垩世、始新世—中新世经多期改造定型[28]。通南巴背斜纵向具有分层叠加变形的结构特征[29],但在晚侏罗世之前长期处于川北古隆起的斜坡部位。由于缺少通源断裂,在中寒武统陡坡寺组(2d)膏盐岩层封隔下,筇竹寺组烃源岩难以向上运移至洗象池群。天星1井、马深1井等钻井揭示,该地区下奥陶统桐梓组(O1t)缺失,湄潭组暗色泥岩自南东向北西超覆于洗象池群之上。埋藏史和生烃史恢复结果表明,湄潭组烃源岩于晚二叠世末开始生油,中三叠世末期进入生油高峰,晚侏罗世达到油气转化高峰。石油裂解气沿不整合面向川北古隆起运移,并在洗象池群聚集成藏。因此,川北通南巴地区为有利相带内的构造圈闭气藏,属于侧生旁储、不整合输导的成藏模式(图6-c)。

4.2.4 多源供烃、多途径联合输导概念模式

近期研究成果证实,川东北地区在震旦纪—早寒武世期间呈现隆—坳相间的构造格局[30],宣汉—开江地区发育继承性古隆起[31-32],中—晚寒武世演化为缓坡带。继承性古隆起的构造背景控制着震旦系—寒武系高能相储层的发育,其相邻凹陷区为筇竹寺组烃源岩沉积中心,区域上构成有利的源—储配置。构造演化和油气生烃匹配关系综合分析表明,洗象池群油藏经历了古油藏—古气藏—气藏调整3个关键成藏阶段:在早期古隆起背景下,二叠世末期东吴运动导致区域抬升,此时下古生界烃源岩处于生油高峰期,形成早期古油藏;中三叠世晚期,印支运动导致开江古隆起形成,早期古油藏转化为古气藏;燕山—喜马拉雅期受控于大巴山冲断带和川东褶皱带构造复合—联合作用,形成具有多期叠加变形特征的高陡断褶带,古圈闭被破坏,油气被重新调整、分配,新的气藏主要分布在不同类型的构造圈闭和潜伏构造圈闭内。

4.3 油气勘探前景

洗象池群是四川盆地重要的战略接替领域,洗象池群具备大面积成藏的有利条件,决定了其在未来油气勘探中的重要地位。目前勘探主要集中在川中古隆起周缘,未来需继续加强对古隆起斜坡区的台内高能相带、川东高陡构造带源—储对接圈闭等有利区的勘探。

4.3.1 川中—川北古隆起斜坡是寻找规模发现的重点领域

川中—川北古隆起的形成演化为洗象池群储集层的发育创造了有利的构造背景。在川中—川北古隆起影响下,洗象池群发育“相控型”和岩溶型两类储层,其中台内颗粒滩相带与岩溶叠合区为储层发育最有利区,主要沿古隆起斜坡区呈不连续的带状展布。围绕古隆起,综合油气成藏要素组合时空分布,优选了2个有利勘探区带。

4.3.1.1 古隆起周缘与绵阳—长宁古裂陷叠合区

川中—川北古隆起长期继承性发育区是油气早期运聚的有利指向区。古隆起周缘具有滩相与岩溶联合控储的优越条件[17],经多期构造调整形成系列低幅度构造和大型岩性圈闭,保存条件稳定;绵阳—长宁古裂陷控制了筇竹寺组生烃中心,筇竹寺组烃源岩通过古隆起后期调整阶段形成的通源断裂的输导,可形成“下生上储”有利成藏组合(图7-a)。威远、磨溪等地区已有多口钻井在洗象池群获得工业气流,表明该领域具有良好的勘探前景。

图7 四川盆地洗象池群成藏组合划分

4.3.1.2 古隆起斜坡背景下的高陡构造变形带

川东北宣汉地区洗象池群地层结构与川中磨溪、广安地区具有相似的特征,位于川中—川北古隆起斜坡区,残留厚度适中(150~300 m)、地震亮点异常反射明显,预测滩相储层发育,并且可能叠加岩溶作用。成藏解剖揭示筇竹寺组、湄潭组和龙马溪组均具有向洗象池群供烃的潜力(图7-b),周缘钻井及露头洗象池群储层常见沥青,证明早期具有广泛油气充注,但该区目前尚无钻井证实,鉴于洗象池群埋深大、构造变形复杂,寻找有利的构造—岩性圈闭是勘探的关键。

4.3.2 川东—川东南盐上构造是深化天然气勘探的重要领域

川东—川东南地区以发育成排成带的高陡构造为特征,以高台组膏盐岩层为滑脱面,上覆地层沿盐层形成滑脱褶皱、逆冲断层及相关褶皱、背冲断隆等,盐岩填充背斜核部,盐上形成构造圈闭[33]。由于区内盐层厚度大,纵向上通源断裂不发育,难以沟通盐下烃源。平桥1井钻探证实,由于构造活动及埋藏溶蚀作用,洗象池群发育裂缝型和孔隙型储层,五峰组—龙马溪组优质烃源岩可通过断层侧向对接向高陡构造带供烃,源—储配置关系有效,形成新生古储有利成藏组合(图7-c)。因此,从区域油气成藏条件和实际钻井综合分析来看,由于盐层厚度大、后期构造对油气藏改造强烈,寻找源—储对接匹配好、保存单元“相对稳定”的构造圈闭和构造—岩性复合圈闭是川东—川东南盐上构造天然气勘探突破的关键。

5 结论

1)四川盆地洗象池群沉积期为川中—川北继承性古隆起背景下的碳酸盐岩局限—半局限台地沉积环境,主要的沉积亚相类型为潮坪和台内颗粒浅滩,局部发育咸化潟湖。

2)受继承性古隆起、沉积相带、微古地貌、埋藏溶蚀作用、表生岩溶作用和后期构造改造等因素控制,洗象池群主要发育颗粒滩相控型、岩溶改造型和裂缝型3类储层,其中台内颗粒滩相带与岩溶斜坡叠合区为储层发育最有利区。

3)四川盆地洗象池群存在4种成藏模式:川中下生上储、断层垂向输导模式,川东南新生古储、断层侧向对接输导模式,川北侧生旁储、不整合输导模式,川东北多源供烃、断层侧向+垂向联合输导模式。

4)洗象池群油气勘探潜力巨大,川中—川北古隆起周缘与绵阳—长宁古裂陷叠合区、古隆起斜坡背景下的高陡构造变形带是寻找规模天然气发现的重点领域,川东高陡构造带源—储对接匹配好的“相对稳定”保存单元是深化天然气勘探的重要领域。