水土保持型水利风景区规划建设中的要点分析

刘卉芳,殷小琳,王昭艳,王友胜,鲍升志,毕忠飞

(1.中国水利水电科学研究院,北京 100048; 2.水利部 水土保持生态工程技术研究中心,北京 100048;3.郧阳区水利和湖泊局,湖北 十堰 442500; 4.德清县水利水电工程质量安全中心,浙江 德清 313205)

党的十八大从新的历史起点出发,做出了“大力推进生态文明建设”的战略部署,十八届三中全会进一步提出了“紧紧围绕建设美丽中国,深化生态文明体制改革,加快建立生态文明制度”的明确要求,十九大又提出实施乡村振兴战略,充分体现了中国特色社会主义生态文明新理论的价值诉求。党的十九届五中全会将“美丽中国建设目标基本实现”纳入2035年基本实现社会主义现代化远景目标,将“生态文明新进步”确立为“十四五”经济社会发展主要目标之一[1]。水利风景区建设秉承保护水资源、改善水环境、修复水生态的理念,是人水和谐、人与自然和谐的示范工程,不仅是供给侧改革水利先导性举措、精准扶贫水利的重要方式,而且是满足人民需求的普惠性公共产品、建设美丽乡村的重要支撑。

2000年水利部下发了《关于开展国家级水利旅游区申报工作的通知》(水综合〔2000〕398号),2001年首批18个国家级水利风景区命名颁布。截至目前,全国已有878个国家级水利风景区,分布在31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团,涵盖各大江河湖库、重点灌区和水土流失治理区,平均每年新增近50个国家级水利风景区。目前,水利风景区发展快速,处于“数量式”竞争向“质量式”发展的关键转型阶段。2020年全国水利工作会议要求推动水利风景区建设提质增效。水利风景区规划指的是为科学合理地开发、利用和保护水利风景资源,保障水利风景区可持续发展而进行的统筹安排和部署,包括总体规划和详细规划[2]。水利风景区规划作为创建省级、国家级水利风景区的重要文件资料,编制质量直接影响着景区建设与发展,也是保障水利风景区整体提质增效的重要基础。水利风景区包括水库型、湿地型、自然河湖型、城市河湖型、灌区型和水土保持型6种类型,不同类型风景区的自然地理、气象、水文、水利工程及土地利用现状等差异显著,因此不同类型景区规划编制侧重点也有所不同。本研究以位于湖北省十堰市的某水利风景区为例,分析水土保持型水利风景区规划编制的要点,以期为同类型水利风景区规划编制提供借鉴。

1 规划技术手段

(1)确定景区类型。景区类型决定了顶层规划设计的基调与建设方向,是景区规划的最基础工作。该景区地处汉江流域,具有优越的自然地理环境、社会经济状况和风景资源禀赋;在《全国水土保持区划》中,二级区划属于西南紫色土区(四川盆地及周围山地丘陵区),具有丹江口水库周边山地丘陵水质维护保土区水土流失典型特征;经过多年的治理,形成了一套高标准、系统的小流域水土流失综合防治体系,工程、林草、治坡、治沟等各项措施紧密结合、协调发展;景区内水土保持示范工程特色突出、成效显著,正在打造国家级水土保持科技示范园。基于此,该景区适宜打造为水土保持型水利风景区。

(2)确定景区规划范围。以保障丹江口水库生态安全和当地经济社会的可持续发展,促进人与自然和谐相处为指导思想,从地方不同部门的管理权限出发,严格进行生态资源的保护,明晰各类红线管控范围,并经与地方水行政主管部门及景区管理机构协调,查询景区权属相关支撑材料,确定了规划范围,并完成了景区四至规划范围图(图1)。景区规划面积为10.85 km2,其中水域面积3.45 km2,陆地面积7.40 km2。

图1 景区四至规划范围

(3)完成野外相关图件制作与校核。根据地形地貌在整个规划区域初步划定了水土保持生态修复、水土保持生态治理和水土保持生态保护三道防线。外业调研中积极开展规划范围内地块尺度的图斑勾绘和现场校核,完成了生态自然修复区措施设计,生态治理区不同措施类型的典型地块大比例尺测量、高陡边坡防护、坡改梯、面源污染防治,以及人居环境整治典型图斑设计和复核。前期现场调研踏勘和相关图件的勾绘为规划编制奠定了坚实的基础。

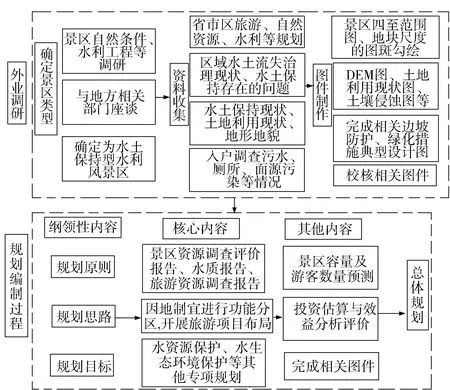

(4)编制总体规划。根据景区及其周边的风景资源分布情况,编制《景区资源调查评价报告》《水质调查报告》等,并对景区资源进行综合评价。根据综合评价结果,充分考虑景区内应具备的功能特征、水源保护治理措施布局与交通联系等因素,因地制宜进行功能分区。此外,功能区的划分以有利于水利风景区的水文化和水土保持生态文明理念的宣传、有利于旅游资源的合理利用、有利于提高水资源保护的社会参与程度为标准。总体规划中也包括水资源保护规划、水生态环境保护与修复规划、景观规划等专项规划。总体规划技术路线见图2。

图2 总体规划技术路线

2 规划原则与思路

按照“十四五”期间水利风景区“一个目标、一个围绕、两个紧扣、三个突出、四个着力提升”的发展思路,以河湖长制和幸福河湖建设为抓手,大力贯彻落实旅游发展的一系列法规政策,积极推进景区高质量发展。

2.1 规划原则

(1)坚持满足基本功能和安全性原则。汉江为长江最大的支流,既是三峡主体景区的重要组成部分,又是国家南水北调中线丹江口库区的核心水源区。在规划时需切实保护水利资源,正确把握和处理好保护与开发的关系,满足河道的基本功能,不影响水利工程的正常运行。

(2)坚持尊重自然、以人为本原则。始终坚持尊重自然、以人为本的原则,保护当地原有自然景观,协调人与水、人与自然的关系[3-6],在具体的景观布局、建筑设计和设施建设等方面让游客感受到人与水的自然和谐之美,将人的欢乐体验和水的保护开发相结合。

(3)坚持可持续发展原则。规划坚持可持续发展原则,注意处理旅游业发展与环境保护之间的关系,有效保护景区内自然地貌、水体、生态环境,做到因地制宜。在开发、建设、保护、管理等各个环节突出可持续发展的思想和理念,保证旅游产业的良性发展。

(4)坚持协调性与整体性原则。坚持水利资源优势与地方旅游优势相结合,水利风景资源状况与旅游开发目标相结合,把景区的建设纳入整个地区旅游产业的总体规划。水利旅游的开发与水生态、水环境的保护应体现整体性原则。

(5)坚持突出特色原则。充分挖掘景区水生态文化资源与其他自然景观特质,彰显风景区自然禀赋和人文精神特色,按照风景区定位,科学划分区域,协调好文化展示、水利景观、休闲设施配置,真正把景区打造成水利科普知识宣传的阵地、人与自然和谐相处的载体。

2.2 规划思路

(1)认真分析上位规划,确定景区总体定位。认真分析上位规划,规划总体定位以上位规划为根本遵循,以各级规划对项目区的定位为基础,充分挖掘和发挥区域优越的生态条件、传统的文化特色、厚重的历史积淀、古今传承的水利工程与水文化,以景区的水利工程、水土保持设施、古镇等为核心元素,发展生态观光、文化科普、示范体验、游乐休闲等为一体的全域旅游模式。

(2)弘扬水文化、移民文化。当地人民在治理长江及国家南水北调大移民的漫长历史长河中,创造了光辉灿烂的水文化、移民文化。总体规划以楚汉文化、秦巴文化、远古文化为基础,统筹各类自然、人文景观资源,弘扬水文化、移民文化。

(3)突出水土保持核心要素,着力打造水土保持型景区。景区属于西南紫色土区(四川盆地及周围山地丘陵区),具有丹江口水库周边山地丘陵水质维护保土区水土流失典型特征,因此在水土保持布局中应考虑其特性进行合理规划。此外,在规划中应以提升流域环境为宗旨,不搞大开发,推进绿色发展,着力保护生态环境。

3 规划内容

3.1 总体定位

规划以楚汉文化、秦巴文化、远古文化、水文化,以及具有时代烙印的移民文化为基础,以旅游资源为支撑,以水土保持科普教育、美丽乡村民俗体验、滨江牧场、红色教育基地为拓展,以展示移民文化的大桥、水电站等为时间脉络,以全域生态农业及植被修复为建设目标,打造国家级水利风景区。

3.2 功能分区与布局

景区总规划面积约1 085.21 hm2。根据水利风景区功能设施要求及用地条件,协调水-人文-生态要素,基于DEM图,结合土地利用现状,在构建水土保持生态自然修复、水土保持生态治理和水土保持生态保护三道防线的基础上,将景区规划为6个分区,即“五区一带”的功能体系,其中:一带为汉江观光带;五区分别为生态涵养保护区、生态农业发展区、生态滨江休闲区、绿色生物体验展示区、生态文化养生区。规划的核心区主要为生态文化养生区、生态滨江休闲区,在生态文化养生区设置1个管理服务区。在一级分区的基础上划分了18个二级分区(景区功能布局见表1)。通过科学规划,将景区打造成具有创新和丰富水土保持理念与实践,为游客开展生态文明宣传的户外教室,同时发挥示范引领、宣传教育、科学普及、技术推广、科研试验等多重功能和作用。

表1 景区功能布局

3.2.1 水土保持措施布设

(1)近自然生态修复,充分发挥大自然的力量。充分发挥大自然的自我修复能力,辅助重点治理措施,快速恢复植被,降低水土流失强度。比如,生态涵养保护区为山高坡陡、人烟稀少的地区,通过设封禁标牌、护栏等措施减少人为活动和干扰,发挥植被特别是灌草植被的生态功能,充分利用大自然的力量修复生态。在遭人类活动破坏、土地裸露现象严重的山林地,采用人工种植、飞机播种等方式增加植被覆盖,减少水土流失。在绿色生物体验展示区为了提高植被覆盖的多样性,考虑不同季节植被的覆盖度和颜色变化,对林地修复物种进行选择和规划。

(2)防控面源污染,构建生态屏障。在生态农业发展区及人类活动频繁地区,通过坡改梯、植物篱、污水处理、村庄美化、垃圾处置等措施发展与水源保护相适应的生态农业、观光农业、休闲农业,减少面源污染。加强农村水务基础设施建设,改善人居环境,促进水源保护与人水和谐。在亲水平台、驳岸尽量采用天然的材料如木材、石质和土质材料,减少污染,保护风景区水质。景区的生活污水主要来自服务业等,将景区内污水集中处理后统一排放或回收利用,其中生活污水采用化粪池处理,餐饮污水用隔油池处理,或将其纳入城市生活污水系统,经过景区内的污水预处理净化后再进入人工湿地二次净化,达到国家污水排放标准之后再排入自然水体。

(3)统筹各种尺度的雨水设施体系,协同配合,开展雨水集蓄。在景区出入口及旅游核心区采取集雨式绿地、透水铺装、雨水集蓄利用等设施;在管理服务区、秦巴风情小镇游客居住的区域收集屋顶雨水,作为景区内的绿化、道路冲洗、景观用水等,还可以作为冲厕和消防等补充用水;对公共停车场、人行道、步行街和休闲广场、室外庭院等场所进行透水铺装,有效控制地表径流,充分利用雨水资源。景区内的雨水利用系统装置主要包括虹吸式屋面雨水收集系统、集雨樽、雨水回用管道、雨水收集净化池等。

(4)护坡护岸系统治理,维护生态功能。对裸露或者存在水土流失隐患的边坡、岸坡采取工程措施与植物措施结合的水土流失防治措施。在景区红色教育基地东北部有部分裸露高陡边坡,拟采取多种形式的护坡形式,如浆砌石护坡、干砌石护坡、植草砖护坡、六棱空心砖+草本、骨架护坡等来展示水土保持护坡措施。规划区范围内的局部岸线存在土壤侵蚀,在这些区域应尽量保持原河岸面貌、保持河道自然形态,以河岸修整为主,采用纯植物护坡形式,部分水土流失较为严重的岸段可新建叠石、木桩、抛石等生态护岸予以保护。此外,护坡护岸的治理不仅要因地制宜,充分考虑安全稳定性,而且在措施布置时要充分考虑协调性和美观性。

3.2.2 水土保持与水文化科普宣传

(1)科普体验馆。科普体验馆主要通过声、光、电等现代技术和影视短片、游戏、AR/VR虚拟现实等形式科普水土保持与水利知识,宣传生态文明理念。设施主要包括电子模型沙盘、水土流失演示装置、多点触摸查询设备、水土流失危害体验设施、数字立体墙、创意互动墙、触摸屏、智能机器人等。同时,在科普馆通过展示南水北调工程、丹江口水库部分资料,宣传移民文化、水文化。

(2)科普宣传长廊。在景区管理服务区及广场等区域,规划建设水土保持生态文明科普宣传长廊,增加与时俱进的水土保持与生态文明的宣传标牌、标语,科普区域水土流失现状、特点、成因、灾害和水土保持治理成效,开展水土保持生态文明和水土保持国策宣传,提高社会公众的生态文明意识,营造良好的水土保持生态文明建设氛围。重点宣传水土保持法律法规及预防监督典型案例,提升当地公众的水土保持法制意识,宣传具有丹江口水库周边山地丘陵水质维护保土区特色、成效显著的高水平水土保持示范工程,更好地发挥水土保持的示范、引领和辐射作用,促进水土保持技术创新、模式提炼和推广应用。

(3)科普标识牌。在水土保持措施布局的相关区域增加水土保持措施与设施标识牌。各类标识牌应布局合理,外形美观简洁,维护良好,制作精美并与景观相协调,如植物措施标牌内容应包括植物名称、别名、科属、拉丁文、简介等。景区规划“五区一带”的功能不一、各有侧重,应在统一风格的基础上增加细部变化,避免单调乏味,突出一区一特色。

4 建议与展望

(1)夯实基础,确定类型。规划编制的前期查勘与调研工作非常重要,在现场调研中应根据景区特色及早确定景区类型,进而根据景区类型有的放矢地开展相应资料的收集整理。针对不同类型的景区,在规划中应因地制宜、突出特点,水土保持型水利风景区建设应与水土保持示范工程、科技示范园结合考虑。

(2)分析相关规划,做好衔接。上位规划是景区规划的根本遵循,应认真分析上位规划,同时在设计、建设和运维等过程中要与地方自然资源、林业、水利、园林、市政部门的其他规划做好衔接。

(3)因地制宜、科学合理划分功能分区。规划应注重对水土保持与水生态环境的保护,功能区的划分以有利于景区的环境保护、有利于旅游资源的合理利用、有利于提高水资源保护的社会参与程度为标准。

(4)重视科普宣传,突出水文化。水土保持型水利风景区作为宣传水土保持、水文化的重要窗口和阵地,宣传教育的主要目的是向全社会宣传水土保持、水利文化和水利科技兴利除害的作用,宣传水资源可持续发展的重要性及相关法律法规。因此,加强景区水资源、水生态环境保护及山洪知识普及教育和宣传,是景区保护及管理工作的重要环节。

(5)避免同质化,突出景区特色。如何突出水利文化和地方文化特色是获得核心竞争优势和树立市场品牌的关键。要充分挖掘风景区水生态文化资源与其他自然景观特质,彰显风景区自然禀赋和人文精神的特色。按照风景区定位,科学划分区域,协调好文化展示、水利景观、休闲设施配置,真正把景区打造成水利科普知识宣传的阵地、人与自然和谐的载体。

(6)对接新时代水利任务,水土保持率已被纳入美丽中国建设评估指标体系[7],为推进美丽中国建设,建议将水土保持率纳入水利风景区评价指标体系。