叶果比对岑溪软枝油茶半同胞家系果实生长与品质的影响

史瑞锦,潘晓芳,莫雅芳,何子婷

(1.广西大学 林学院,广西 南宁 530005;2.广西壮族自治区国有高峰林场,广西 南宁 530002)

油茶Camellia oleiferaAbel.为山茶科Theaceae山茶属CamelliaL.常绿小乔木或灌木[1],是我国特有的木本食用油料树种,为世界四大木本油料植物之一[2],富含脂肪酸[3]、角鲨烯[4]、维生素E[5]等成分,又被称为“东方橄榄油”[2]。油茶是广西四大造林树种之一,也是广西经济林栽培面积最大的树种。其中,岑溪软枝油茶是广西主要发展的品种之一,岑溪软枝油茶种子园种子已被审定为国家级林木良种(其良种证号为国S-SCCO-011-2002)。

库源关系研究一直是农作物栽培方面的研究热点[6],叶果比属于库源关系研究的一个方面。目前,有关油茶库源关系的研究内容主要包括利用库源关系调控油茶大小年技术[7]、不同库源关系对油茶内源激素差异性和新梢花芽分化的影响[8]、不同库源关系对‘湘林XCL15’光合作用及果实品质的影响[9]、不同库源关系对油茶光合作用及同化物分配的影响[10]、库源调节对油茶叶片碳水化合物含量及其酶活性的影响[11]、6 种山茶属植物光合特性与同化物分配的研究[12]等方面。为给油茶园艺化栽培整形修剪提供理论依据,本研究针对12年生岑溪软枝油茶半同胞家系,通过人为控制其叶果比,探究其对果实生长与品质的影响情况,现将研究结果分析报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于广西国有高峰林场界牌分场15林班(东经108°21′28″~108°21′44″,北纬22°57′11″~22°57′43″)。地属南亚热带季风气候区,年平均气温21.0 ℃,年降水量1 200 ~1 500 mm,年蒸发量1 205 ~1 620 mm,年日照时数1 450 ~1 650 h,相对湿度大于80%[13]。地貌为丘陵,海拔160 ~265 m。土壤为赤红壤,母岩为砂岩,土层厚度大于100 cm。

1.2 试验林的基本情况

造林用苗为以岑溪软枝油茶半同胞家系种子培育出的实生苗,种子来源于岑溪软枝油茶种子园。2009年5月采用2年生实生苗造林,株行距为2 m×3 m。造林后第1 ~7年每年抚育3 次,第7年后每年抚育2 次。造林后第2 ~7年每年施复合肥(N∶P∶K=15∶6∶9)1 次,施肥量0.25 kg/株;造林第7年后每年施有机- 无机复混肥(N∶P∶K=14∶8∶9,有机质含量≥15%)1 次,每次施肥量1 kg/株。2019年3月进行疏伐,疏伐后的株行距为4 m×3 m;但未整形修剪。林分的平均地径为13.5 cm,平均树高为3.5 m,平均冠幅为2.5 m×3.0 m。

1.3 试验设计

试验共设11个叶果比处理,按平均单果所占叶片的数量由低到高依次设为0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果。采用完全随机区组试验设计,每个处理各试验30 根枝条,各设3个重复,共试验990 根枝条。

1.4 试验植株的选择和叶果的留定

采用踏查法进行调查,选择立地条件相同、林龄和起源相同的林分,选取树高、冠幅、长势相同或相近、生长发育正常且无病虫害的植株15 株作为试验植株,每个重复各试验5 株植株,同一个重复内每个处理每株植株各选6 根枝条进行试验。分别在所选试验植株树冠外围东、南、西、北这4个方位的中上部,选取长势相同或基本一致的中等结果枝条,于2020年7月15日开始进行留叶留果处理,人为地控制其叶果比。叶果比处理中的“0 叶2 果”“0 叶1 果”均表示在枝条上只保留果实而未保留叶片,其他处理的果实保留位置均全部在所保留叶片的下部,即在各枝条顶部由上往下依次保留相应的叶片数量,然后再在所保留的最下部叶片的下面保留该处理的果实,并摘除其余的叶片和果实。保留的果实和叶片均无病虫害,且大小相同或相近。将保留的每个果实编好号并挂牌标记,测量和记录各处理保留的果实的横径、纵径,开始进行留叶留果处理时测定的各处理保留下来的果实的横径与纵径和叶片面积见表1。待果实成熟时再次测量果实的横径与纵径。

表1 开始进行留叶留果处理时测定的果实横、纵径与叶面积Table 1 Fruits transverse and longitudinal diameter and leaves area during leaf retention treatment

1.5 样品的采集

于2020年10月29日果实成熟后脱落前,按照处理的编号与标记分别摘取每株样树试验枝条上的成熟果实,用卫生纸将果实擦拭干净后放入自封袋中,按枝条编号,立即带回实验室,尽量避免果实水分的散失。

1.6 测定指标与测定方法

1.6.1 测定指标

测定指标分别为每个处理的果实横径增幅均值、果实纵径增幅均值、单果质量均值、鲜果出籽率均值、单果鲜籽质量均值、鲜果出仁率均值、单果鲜仁质量均值、种仁含油率均值、种仁油酸总量均值、种仁亚油酸总量均值、种仁亚麻酸总量均值、种仁硬脂酸总量均值、种仁棕榈酸总量均值、种仁不饱和脂肪酸总量均值、种仁饱和脂肪酸总量均值、种仁角鲨烯总量均值、种仁维生素E 总量均值。

1.6.2 测定方法

果实横径增幅均值和纵径增幅均值的测定:采样后用电子游标卡尺(精度为0.01 cm)分别测量每个重复内各处理已编号的全部果实的横径、纵径,然后计算每个果实的横径增幅、纵径增幅,再计算各处理全部果实的横径增幅和纵径增幅的平均值,最后计算各处理3个重复的平均值。

单果质量均值的测定:将每个重复的各处理果实混合均匀并分成3 份样品,用电子天平(精度为0.01 g)分别称量每个处理3 份样品的质量,统计每份样品的果实个数。计算各份样品的单果质量均值(某份样品单果质量均值=该份样品的果实质量/该份样品的果实个数),然后计算每个重复内各处理的单果质量均值(某个重复内各处理的单果质量均值=该重复内各处理3 份样品的单果质量均值之和/3),最后计算各处理3个重复的平均值。

鲜果出籽率均值的测定:将各处理已测定单果质量均值后的3 份果实样品分别剥开果皮取出籽粒,称其鲜籽质量,根据单果质量均值测定时的鲜果质量,计算各份样品的鲜果出籽率。各处理的鲜果出籽率均值的计算方法与其单果质量均值的计算方法相同。

单果鲜籽质量均值的测定:根据单果质量均值测定时的果实个数和鲜果出籽率均值测定时的鲜籽质量,计算各份样品的单果鲜籽质量。各处理的单果鲜籽质量均值的计算方法与其单果质量均值的计算方法相同。

鲜果出仁率均值的测定:在测定鲜果出籽率均值时的鲜籽称量后,将各份样品分别剥开种皮取出新鲜种仁,称其鲜仁质量,根据单果质量均值测定时的鲜果质量,计算各份样品的鲜果出仁率。各处理的鲜果出仁率均值的计算方法与其单果质量均值的计算方法相同。

单果鲜仁质量均值的测定:根据单果质量均值测定时的果实个数和鲜果出仁率均值测定时的鲜仁质量,计算各份样品的单果鲜仁质量。各处理的单果鲜仁质量均值的计算方法与其单果质量均值的计算方法相同。

种仁含油率均值和各种营养成分含量均值的测定:将种子自然风干至含水率为10%左右,去掉种皮剥出种仁,送至广西壮族自治区分析测试研究中心测定其含油率、脂肪酸(油酸、亚油酸、亚麻酸、硬脂酸、棕榈酸)、角鲨烯、维生素E的含量。以各处理单位质量的种仁中含有的油酸、亚油酸、亚麻酸、硬脂酸、棕榈酸、角鲨烯、维生素E 的量乘以该处理相同含水率下单果中种仁的平均质量,即得到各处理的单果种仁中油酸总量均值、亚油酸总量均值、亚麻酸总量均值、硬脂酸总量均值、棕榈酸总量均值、角鲨烯总量均值、维生素E 总量均值。各处理种仁中的不饱和脂肪酸总量均值为各处理单果种仁中的油酸总量均值、亚油酸总量均值与亚麻酸总量均值之和;其种仁中的饱和脂肪酸总量均值为各处理单果种仁中的硬脂酸总量均值与棕榈酸总量均值之和。

1.7 数据处理

使用SPSS 22.0 和Excel 2019 软件对测定的数据进行统计处理和方差分析,采用Duncan 法进行多重比较分析,利用Origin 2018 软件制图。在将测定数据分析为百分数时,应将数据进行反正弦转换后再作方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同叶果比对各处理果径增幅均值的影响

不同叶果比对各处理的岑溪软枝油茶半同胞家系果径增幅均值的影响情况如图1所示。

由图1A 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的果实横径增幅均值分别为1.62、1.76、1.90、2.82、2.90、3.33、3.26、4.18、5.31、5.25、5.27 mm。0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果处理的果实横径增幅均值均极显著小于其他各处理的,但这3个处理间无显著差异;5 叶2 果的果实横径增幅均值极显著大于1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果处理的;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的果实横径增幅均值均极显著大于其他处理的,但这3个处理间无显著差异。

由图1B 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的果实纵径增幅均值分别为1.48、1.54、1.63、2.16、2.23、2.17、2.30、2.89、3.16、3.09、3.11 mm。0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果处理的果实纵径增幅均值均极显著小于其他处理的,但这3个处理间无显著差异;5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的果实纵径增幅均值均极显著大于其他处理的,且此4个处理中只有5 叶2 果与3 叶1 果处理间的差异显著;1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果处理间其果实纵径增幅均值无显著差异。

图1 不同叶果比对各处理的岑溪软枝油茶半同胞家系果径增幅均值的影响Fig.1 Effect of different leaf-fruit ratio on average increment of fruit diameter of half-sib family of Cenxi soft-branched C.oleifera

根据果实横径增幅均值在不同叶果比处理下的变化趋势及其在不同叶果比处理间的差异性,可将11个叶果比处理大致分为如下3 类:第1 类,平均每果所占的叶片数在0.5 片以下;第2 类,平均每果所占的叶片数为1.0 ~2.5 片;第3 类,平均每果所占的叶片数为3.0 ~5.0 片。各类处理果实横径增幅均值的大小顺序为:第3 类>第2类>第1 类。

2.2 不同叶果比对各处理果实主要经济指标的影响

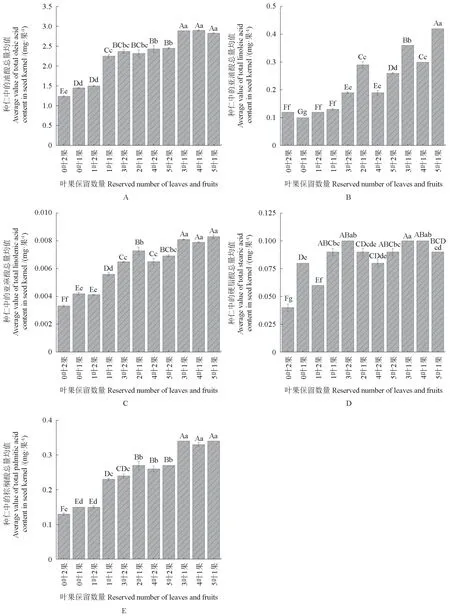

不同叶果比对各处理的岑溪软枝油茶半同胞家系果实主要经济指标的影响情况如图2所示。

由图2A 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的单果质量均值分别为15.38、16.73、17.67、18.36、18.92、18.79、18.80、19.85、21.64、21.46、21.44 g。0 叶1 果处理的单果质量均值显著大于0 叶2 果处理的,但这两个处理间无显著差异;1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果处理间无显著差异,3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果处理间无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的单果质量均值均极显著大于其他处理的,但这3个处理间无显著差异。

由图2B 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的单果鲜籽质量均值分别为5.53、6.04、6.68、7.31、7.72、7.60、7.73、8.09、9.43、9.40、9.41 g/果。0 叶2 果 与0 叶1 果处理的单果鲜籽质量均值均极显著小于除0 叶1 果以外的其他处理的,但这两个处理间无显著差异;0 叶1 果处理的单果鲜籽质量均值显著小于1 叶2 果处理的,极显著小于除0 叶2 果和1 叶2 果处理之外的其他处理的;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的单果鲜籽质量均值均极显著大于其他处理的,但这3个处理间无显著差异;1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果处理间无显著差异,3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果处理间无显著差异。

图2 不同叶果比对各处理的岑溪软枝油茶半同胞家系果实主要经济指标的影响Fig.2 Effects of different leaf-fruit ratio on fruit main economic indexes of half-sib families of Cenxi soft-branched C.oleifera

由图2C 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的鲜果出籽率均值分别为35.94%、36.13%、37.83%、39.73%、40.88%、40.46%、41.10%、40.74%、43.63%、43.82%、43.86%。随着叶果比的增大,各处理的鲜果出籽率均值大致呈上升趋势。就各处理的鲜果出籽率均值而言,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果这3个处理间无显著差异,1 叶2 果与1 叶1 果这2个处理间也无显著差异,1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这5个处理间亦无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但这3个处理的鲜果出籽率均值均极显著大于0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果处理的,且显著大于3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果处理的。

由图2D 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的单果鲜仁质量均值分别为3.36、4.06、4.04、5.86、6.31、6.51、6.45、6.72、7.97、7.90、7.91 g/果。就各处理的单果鲜仁质量均值而言,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果处理的均极显著小于其他处理的,后两者均极显著大于前者,而后两者间却无显著差异;1 叶1 果处理的显著小于3 叶2 果处理的,极显著小于2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这3个处理的;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但均极显著大于其他处理的。

由图2E 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的鲜果出仁率均值分别为21.85%、24.31%、22.91%、31.94%、33.38%、34.64%、34.31%、33.84%、36.89%、36.80%、36.88%。就各处理的鲜果出仁率均值而言,0 叶2 果与1 叶2 果这2个处理间无显著差异,但0 叶2 果处理的极显著小于0 叶1 果处理的;1 叶1 果、3 叶2 果、5 叶2 果这3个处理间无显著差异;3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这4个处理间也无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但其鲜果出仁率均值均极显著大于其他处理的。

由图2F 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的种仁含油率均值分别为46.80%、46.87%、46.80%、47.20%、47.40%、47.50%、47.40%、47.83%、48.70%、48.63%、48.50%。就各处理的种仁含油率均值而言,3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但其种仁含油率均值均极显著大于其他处理的;0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、4 叶2 果这6个处理间无显著差异;1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这5个处理间亦无显著差异。

根据单果质量均值、单果鲜籽质量均值、鲜果出籽率均值、单果鲜仁质量均值、鲜果出仁率均值及种仁含油率均值这6个经济指标均值在不同叶果比处理下的变化趋势及其在不同叶果比处理间的差异性,可将11个叶果比处理大致分为如下3 类:第1 类,平均每果所占的叶片数在0.5 片以下;第2 类,平均每果所占的叶片数为1.0 ~2.5 片;第3 类,平均每果所占的叶片数为3.0 ~5.0 片。各类处理这6个经济指标均值的大小顺序均为:第3 类>第2 类>第1 类。

2.3 不同叶果比对各处理种仁中的不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的影响

不同叶果比对各处理岑溪软枝油茶半同胞家系种仁中的不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的影响情况如图3所示。

由图3A 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的种仁中的不饱和脂肪酸总量均值分别为1.36、1.56、1.63、2.38、2.57、2.62、2.63、2.72、3.26、3.21、3.26 mg/果。就各处理的种仁中的不饱和脂肪酸总量均值而言,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果这3个处理的均极显著小于其他处理的,其中,0 叶1 果与1 叶2 果处理的均极显著大于0 叶2 果处理的,而0 叶1 果与1 叶2 果处理间却无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但其种仁中的不饱和脂肪酸总量均值均极显著大于其他处理的;1 叶1 果处理的显著小于3 叶2 果处理的,极显著小于2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这6个处理的;3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这4个处理间无显著差异。

由图3B 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理种仁中的饱和脂肪酸总量均值分别为0.17、0.23、0.22、0.32、0.34、0.36、0.35、0.36、0.45、0.44、0.44 mg/果。就各处理种仁中的饱和脂肪酸总量均值而言,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果这3个处理的极显著小于其他处理的,其中的后两者均极显著大于前者,而后两者之间却无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但其种仁中的饱和脂肪酸总量均值均极显著大于其他处理的;1 叶1 果与3 叶2 果处理间无显著差异;3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这4个处理间亦无显著差异。

图3 不同叶果比对各处理的岑溪软枝油茶半同胞家系种仁中的不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的影响Fig.3 Effect of different leaf-fruit ratio on unsaturated fatty acids and saturated fatty acids in seed kernel of half-sib family of Cenxi soft-branched C.oleifera

根据种仁中的不饱和脂肪酸总量均值和饱和脂肪酸总量均值在不同叶果比处理下的变化趋势及其在不同叶果比处理间的差异性,可将11个叶果比处理大致分为如下3 类:第1 类,平均每果所占的叶片数在0.5 片以下;第2 类,平均每果所占的叶片数为1.0 ~2.5 片;第3 类,平均每果所占的叶片数为3.0 ~5.0 片。各类处理的种仁中不饱和脂肪酸总量均值和饱和脂肪酸总量均值的大小顺序均为:第3 类>第2 类>第1 类。

2.4 不同叶果比对各处理种仁中各类脂肪酸组成的影响

不同叶果比对各处理岑溪软枝油茶半同胞家系种仁中各类脂肪酸组成的影响情况如图4所示。

由图4A 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理种仁中的油酸总量均值分别为1.24、1.45、1.50、2.25、2.37、2.32、2.43、2.45、2.89、2.90、2.83 mg/果。就各处理种仁中的油酸总量均值而言,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果这3个处理的均极显著小于其他处理的,其中的后两者均极显著大于前者,而后两者之间却无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但其种仁中的油酸总量均值均极显著大于其他处理的;1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果这3个处理间无显著差异;3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这4个处理间亦无显著差异。

由图4B 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理种仁中的亚油酸总量均值分别为0.12、0.10、0.12、0.13、0.19、0.29、0.19、0.26、0.36、0.30、0.42 mg/果,不同叶果比对各处理种仁中的亚油酸总量均值的影响均未表现出明显的规律性。

由图4C 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理种仁中的亚麻酸总量均值分别为0.003 3、0.004 2、0.004 1、0.005 6、0.006 5、0.007 3、0.006 5、0.006 9、0.008 1、0.007 9、0.008 3 mg/果。就各处理种仁中的亚麻酸总量均值而言,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果这3个处理的均极显著小于其他处理的,其中的后两者均极显著大于前者,而后两者之间却无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但其种仁中的亚麻酸总量均值均极显著大于其他处理的;3 叶2 果、4 叶2 果、5 叶2 果这3个处理间无显著差异;2 叶1 果与5 叶2 果处理间亦无显著差异。

图4 不同叶果比对各处理的岑溪软枝油茶半同胞家系种仁中各类脂肪酸组成的影响Fig.4 Effects of different leaf-fruit ratio on fatty acid composition in seed kernel of half-sib family of Cenxi soft-branched C.oleifera

由图4D 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理的种仁硬脂酸总量均值分别为0.04、0.08、0.06、0.09、0.10、0.09、0.08、0.09、0.11、0.10、0.09 mg/果,不同叶果比对各处理种仁中的硬脂酸总量均值的影响均未表现出明显的规律性。

由图4E 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理种仁中的棕榈酸总量均值分别为0.13、0.15、0.15、0.23、0.24、0.27、0.26、0.27、0.34、0.33、0.34 mg/果。就各处理种仁中的棕榈酸总量均值而言,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果这3个处理的均极显著小于其他处理的,其中的后两者均极显著大于前者,而后两者之间却无显著差异;3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果这3个处理间无显著差异,但其种仁中的棕榈酸总量均值均极显著大于其他处理的;1 叶1 果与3 叶2 果处理间无显著差异;2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果这3个处理间亦无显著差异。

根据种仁中的油酸总量均值、亚麻酸总量均值及棕榈酸总量均值在不同叶果比处理下的变化趋势及其在不同叶果比处理间的差异性,可将11个叶果比处理大致分为如下3 类:第1 类,平均每果所占的叶片数在0.5 片以下;第2 类,平均每果所占的叶片数为1.0 ~2.5 片;第3 类,平均每果所占的叶片数为3.0 ~5.0 片。各类处理种仁中的油酸总量均值、亚麻酸总量均值及棕榈酸总量均值的大小顺序均为:第3 类>第2 类>第1 类。

2.5 不同叶果比对各处理种仁中功能性成分的影响

不同叶果比对各处理岑溪软枝油茶半同胞家系种仁中功能性成分的影响情况如图5所示。

图5 不同叶果比对各处理的岑溪软枝油茶半同胞家系种仁功能性成分的影响Fig.5 Effects of different leaf-fruit ratio on the functional components of seed Kernel in a half-sib family of Cenxi softbranched C.oleifera

由图5A 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2 果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理种仁中的角鲨烯总量均值分别为4.80、5.10、4.43、8.70、8.49、6.83、8.46、9.33、7.36、8.48、3.86 mg/果。就各处理种仁中的角鲨烯总量均值而言,不同叶果比处理间的差异较大却无规律性,而与每果所占的叶片数无关。

由图5B 可知,0 叶2 果、0 叶1 果、1 叶2 果、1 叶1 果、3 叶2 果、2 叶1 果、4 叶2 果、5 叶2果、3 叶1 果、4 叶1 果、5 叶1 果处理种仁中的维生素E 总量均值分别为0.24、0.29、0.25、0.36、0.47、0.43、0.44、0.64、0.69、0.54、0.61 mg/果,不同叶果比处理间其种仁中的维生素E 总量均值的差异较大。

3 讨论与结论

3.1 讨 论

叶果比是衡量植物库源关系协调性的最主要指标,叶果比的改变和果树产量与果实品质的形成密不可分[14]。叶片是植物进行光合作用的主要场所,光合同化物在由叶片向果实的运输过程中受叶果比的影响显著,叶片中光合同化产物的积累及其在库源器官间的运输与均衡分配必然会影响果树产量和果实品质[15],也可根据叶片养分含量和形态特征来判断油茶生长态势和产量情况[16]。适度摘叶处理可使果实库的需求增加,而保留下来的叶片其光合能力也会得以增强,且会促使叶片同化物向果实中分配[17-18]。过高或过低的叶果比均会导致叶片光合作用的降低:叶果比过大会造成树体碳素营养的浪费,易引起营养生长旺盛,使得果实对同化物的竞争力降低;而叶果比过小则会导致光合产物不足,影响果实的生长与发育[19-21]。因此,在实际生产中,找到能满足油茶果实生长发育所需的最佳叶片数量或叶面积极为关键。

叶片是进行光合作用的主要场所,一段时间内,植物总生长量的多少主要取决于光合作用的强弱,绝大多数植物的干物质积累都来自光合作用[22]。植物光合作用的强弱最终体现在生长量和产量上[23],其对果实生长量有着绝对性的影响[24]。观测中发现,各处理种仁中的含油率、脂肪酸各组分含量、角鲨烯含量、维生素E 含量的多少与每果所占叶片数量的多少均无关。因此,本研究根据其总量而非含量来分析叶片数量对果实主要营养成分总量的影响情况。

油茶果径、单果质量、含油率等数量性状指标是其优良种质资源的选择与评价的重要依据[25]。方金豹等[26]在对猕猴桃的研究中发现,叶果比对其果实大小的影响程度大于其对果实品质和其他特性的影响程度,且源强度(指叶果比中叶片所占的比重)只有在叶果比极其小(小于1∶2)的情况下,果实大小和质量均明显下降,结果蔓上的叶果比为(2 ~4)∶1 即可满足果实正常生长发育之所需。研究中发现,岑溪软枝油茶半同胞家系不同叶果比对果实果径增幅均值、单果质量均值、鲜果出籽率均值、单果鲜籽质量均值、单果鲜仁质量均值、鲜果出仁率均值等均有不同程度的影响,随着叶果比的增大,果实大小、质量等指标均表现出增加的趋势,这种变化趋势与甜瓜[27]相同指标的变化趋势相似,当叶果比为(3 ~5)∶1 时,各处理的果径增幅均值、单果质量均值、单果鲜籽质量均值、鲜果出籽率均值、单果鲜仁质量均值、鲜果出仁率均值极显著或显著大于其他处理的,说明岑溪软枝油茶半同胞家系的叶果比为(3 ~5)∶1 即可满足果实生长的需求,这与猕猴桃果实生长对叶片数量的需求有差异,这可能跟植物种类、叶片面积的大小有关。袁军等[9]和石斌[10]将油茶品种‘湘林XCL15’的果实保留于所留叶片的顶部时,6 叶1 果处理的果实大小和单果质量均显著大于4 叶1 果和2 叶1 果处理的,但其与4 叶1 果和2 叶1 果处理之间均无显著差异。研究中发现,当岑溪软枝油茶半同胞家系的叶果比为3 叶1 果或更高时,其果实大小和质量就已极显著或显著大于其他处理的,这可能与其品种的差异、留叶的位置、试验区域的环境条件等均有关系。

不同油茶品种果实种仁中的含油率及果实生长规律均存在较大差异,即使品种相同,若采摘时期不同,其含油率也不相同,这是由其自身的遗传特性决定的[28-29]。经不同叶果比处理后,油茶品种‘湘林XCL15’的种仁含油率和脂肪酸含量均无明显差异[9-10]。但是,4 叶1 果和2 叶1 果处理的岑溪软枝油茶半同胞家系的种仁含油率均值和脂肪酸含量均值均有极显著的差异,这与袁军等[9]和石斌[10]对油茶品种‘湘林XCL15’的研究结果存在差异,其原因可能与品种遗传特性、立地条件、摘果时间的不同有关。

研究结果表明,不同叶果比处理的岑溪软枝油茶半同胞家系种仁中的亚油酸总量均值、硬脂酸总量均值、角鲨烯总量均值、维生素E 总量均值存在着不同程度的差异,但无规律性,且与每果所占的叶片数无关。这一结果说明,影响岑溪软枝油茶半同胞家系种仁中的硬脂酸总量均值、亚油酸总量均值、角鲨烯总量均值、维生素E 总量均值的因素不只是简单的库原关系的调节,也许其受到岑溪软枝油茶半同胞家系中单株遗传特性的影响更大。

本研究只就不同叶果比处理对油茶果实生长发育的影响情况进行试验,叶果比可能还会影响其枝条生长与花芽分化,对此方面的影响情况有待进一步研究,以便为今后油茶园艺化整形修剪提供参考依据。此外,试验时间仅有从果实迅速膨大期到果实成熟期的3个多月,未包括油茶果实的整个生长发育期,今后还应进一步研究不同叶果比对油茶果实整个生长发育时期的影响情况。在不同的区域,叶果比对不同品种或无性系油茶的生殖生长和营养生长可能都有不同程度的影响,对此问题也尚待深入研究。

3.2 结 论

随着叶果比的增大,岑溪软枝油茶半同胞家系的果径增幅均值、单果质量均值、单果鲜籽质量均值、鲜果出籽率均值、单果鲜仁质量均值、鲜果出仁率均值、种仁含油率均值、种仁中的不饱和脂肪酸总量均值、饱和脂肪酸总量均值、油酸总量均值、亚麻酸总量均值、棕榈酸总量均值总体上均呈增加趋势,都有相同或相似的变化规律,存在着不显著、显著或极显著的差异性。

种仁中的亚油酸总量均值、硬脂酸总量均值、角鲨烯总量均值、维生素E 总量均值则随着叶果比的增大均存在着不同程度的差异性,却均无明显的规律性。

除果实纵径增幅均值及种仁中的亚油酸总量均值、硬脂酸总量均值、角鲨烯总量均值、维生素E 总量均值之外,其他指标均值随着叶果比的增加均表现出有规律性的变化趋势,根据各处理这些指标均值的变化趋势及差异性,可将11个叶果比处理大致分为如下3 类:第1 类,平均每果所占的叶片数在0.5 片以下;第2 类,平均每果所占的叶片数为1.0 ~2.5 片;第3 类,平均每果所占的叶片数为3.0 ~5.0 片。不同类别处理这些指标均值的大小顺序均为:第3 类>第2 类>第1 类。即叶果比为(3.0 ~5.0)∶1.0 的几个处理的果实横径增幅均值、单果质量均值、单果鲜籽质量均值、鲜果出籽率均值、单果鲜仁质量均值、鲜果出仁率均值、种仁含油率均值、种仁中不饱和脂肪酸总量均值、饱和脂肪酸总量均值、油酸总量均值、亚麻酸总量均值、棕榈酸总量均值均极显著或显著大于其他处理的。因此认为,岑溪软枝油茶半同胞家系每果所占叶片数为3.0 ~5.0 片就可满足其生长发育的需求。