下肢运动训练对老年脑梗死偏瘫患者下肢功能以及生活质量的影响分析

王婷婷 高仲君 韩田田

急性脑梗死是老年人常见的脑血管疾病之一,是由于患者局部脑供血不足引起大脑组织缺氧发生病变坏死,从而导致的一种神经功能缺损性疾病,其临床病死率和致残率都很高。相关回顾性研究表明,68%以上的急性脑梗死患者出现临床并发症偏瘫,其中最为常见的是下肢功能障碍,其严重影响了患者的日常生活[1]。偏瘫患者面肌及上下肢会出现障碍。偏瘫患者患肢肌肉纤维逐渐萎缩,并且在恢复过程中可能会出现四肢功能障碍,影响其行动能力,导致正常运动受阻[2]。若患者四肢康复功能训练方法不当,会发生组织不协调等症状,使其恢复质量严重下降。因此有效的康复训练非常重要。临床报告表明,早期规范化肢体康复训练能有效提高急性脑梗死偏瘫患者的肢体运动能力和生活质量[3]。目前,常规肢体康复训练治疗患者需要较长时间,患者整体恢复效果不好,随着康复时间延长,患者治疗依从性下降。系统定制化下肢康复训练已应用于老年脑梗死偏瘫康复治疗中,在训练规范化性方面具有明显优势,下肢运动训练原则是对患者下肢进行功能锻炼,对患者肢体运动的恢复有积极意义。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年1 月~2020年6 月在大连市友谊医院老年病二科进行治疗的60例老年脑梗死偏瘫患者,随机分为试验组和对照组,每组30例。对照组患者男15例,女15例;年龄65.3~75.1 岁,平均年龄(67.70±2.47)岁。试验组患者男15例,女15例;年龄65.7~75.9 岁,平均年龄(66.70±3.07)岁。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 患者经CT 诊断为脑梗死,并发继发性偏瘫;患者年龄<76 岁,并首次发病;患者收缩 压140~160 mm Hg(1 mm Hg=0.133kPa),舒张压80~95mmHg;患者病程<1个月;患者神志清醒,且智力正常,并签署知情同意书。

1.2.2 排除标准 存在既往影响下肢功能疾病的患者;不能正常交流,并伴有严重全身感染,或有造血系统疾病的患者;有免疫系统疾病,或肝肾功能不全的患者;临床资料不全的患者;排除有严重器质性病变的患者;由颅脑外伤等所致的偏瘫患者;以往有精神病史的患者,或存在严重认知功能障碍的患者。

1.3 方法 对所有患者给予临床对症治疗,根据患者实际情况进行肢体按摩,对患者进行吸氧、控制血压等基础维持治疗。对照组患者采用常规肢体康复训练方案,包括缓慢步行、翻身和肌力增强训练,每天早晚各一次,20 min/次。试验组患者在常规肢体康复训练方案基础上进行下肢运动训练:患者取仰卧位,对患者踝关节、膝关节进行被动屈伸运动。同时对相应的肌肉进行牵拉运动,10 min/次,2 次/d。并避免弄伤关节,使患者感觉疼痛进而产生抗拒心理,一般来说,患者下肢功能恢复较快,患者于发病恢复后5 周,进行缓慢行走训练,10 min/次,5 次/d,防止患者下肢萎缩。所有团队人员均进行下肢运动训练的概念和标准培训,并进行测试。患者入院时,团队成员对患者病情进行评价,发现其症状后,要及时纠正错误动作,后对其进行针对性康复恢复训练,使训练变被动为主动。具体方法为,指导患者在床上仰卧,并缓慢伸直下肢,伸展约10 s 后放松,后重复上述步骤,2 min/组,10组/次,5 次/d,患者恢复良好则加大运动范围。待患者病情好转后,屈曲髋关节,并逐渐加大髋关节屈曲度,患者膝关节保持伸直,锻炼下肢肌肉。协助患者侧卧,下肢轮流做后踢训练,同时适当加入髋关节伸展,10 min/组,3组/次,2 次/d。待患者能坐立后,训练患者坐在床边,用栏杆等物品锻炼患者上肢力量,完成姿势的转换,2 次/d,要求患者扶住床边栏杆站立,将重心移到偏瘫一侧,最初站立时间为2 min,根据患者康复程度增加,最后改为拐杖站立,5 次/d。当患者明显康复后,下肢适当负重并训练患者上下楼梯,25~30 min/次,2 次/d,训练过程中需要监护,站在患者患侧防止患者跌倒,监护人员一只手握住患者手,手指伸直,并保持肩关节外旋,另一只手穿过腋窝放在胸前。调整后要求患者小步向前走,10 min 次,5 次/d。患者在训练期间,应至少有一人照顾,防止患者摔倒。

1.4 观察指标及判定标准

1.4.1 神经功能 采用NIHSS 评分进行评定。共15 项,总分42分,得分越高表示患者神经功能损伤越严重。

1.4.2 运动功能 治疗后采用FMA 评分评定,评定患者上肢16 项指标、总分64分,下肢19 项指标、总分76分。运动功能每项得分0~4分,总分折算为百分数,分数越高表示患者肢体运动功能越好。

1.4.3 生活质量 采用改良Barthel 指数评价患者治疗后3 周的生活质量。共16 项,总分100分,分数越高表示患者生活质量越好。

1.4.4 下肢肌力 治疗后分别对下肢屈肌、膝关节伸肌及下肢屈肌肌力进行评定。1 级表示患者完全瘫痪,肌肉无力,无法收缩;2 级表示患者肌肉能收缩,但无法控制关节,形成一系列动作;3 级表示患者肌肉能正常收缩,并且关节可以正常运动,但不能抵抗重力;4 级表示患者肌肉收缩能抵抗重力,并能抵抗一定强度的阻力,但不全面。

1.4.5 步态参数 检测两组患者5 m 步行的步长、步宽、步频和步速,计算平均值。

1.5 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;等级计数资料采用秩和检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者神经功能及运动功能比较 试验组患者治疗后NIHSS 评分低于对照组,上肢FMA 评分及下肢FMA 评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者神经功能及运动功能比较(,分)

表1 两组患者神经功能及运动功能比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

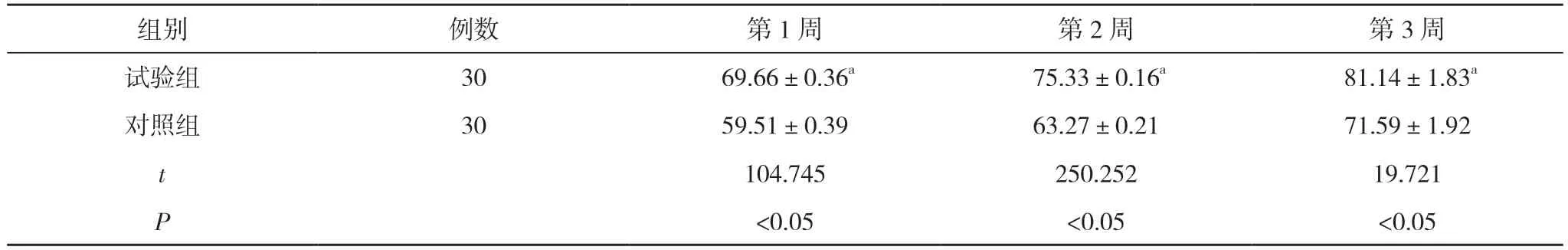

2.2 两组患者改良Barthel 指数比较 试验组患者治疗后第1、2、3 周的改良Barthel 指数高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者改良Barthel 指数比较(,分)

表2 两组患者改良Barthel 指数比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

2.3 两组患者步态参数比较 试验组患者步长、步宽长于对照组,步频、步速高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者步态参数比较()

表3 两组患者步态参数比较()

注:与对照组比较,aP<0.05

2.4 两组患者下肢肌力比较 试验组患者治疗后下肢肌力等级优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者下肢肌力比较[n(%)]

3 讨论

肢体偏瘫为脑梗死最常见的并发症,发病具体机制尚未完全阐明,有临床研究认为,其与患者中枢神经系统损伤、继发肌力水平异常和持续性挛缩有关,神经功能损伤常导致患者肌耐受性下降,从而出现步态异常,严重影响患者日常生活质量[4,5]。下肢运动训练是治疗脑梗死后偏瘫患者的一个重要方法。患者在运动训练等方面接受专业指导,能有效促进患者肌力恢复,提高肢体运动能力,已经成为老年脑梗死偏瘫患者康复新方法[6,7]。下肢运动训练,依靠大脑适应性,使患者熟悉每个肢体动作,通过记忆完成相应动作,达到康复训练目的[8]。研究发现试验组患者治疗后NIHSS评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),说明下肢运动训练能有效改善患者的神经功能。下肢运动训练模式以激励患者主动运动为主,使患者不容易产生依赖感,在分析运动问题和相应训练的基础上,获得对某一训练运动的控制力,能弥补被动运动的缺陷[9,10]。说明对患者应用下肢运动训练,能有效促进其正常运动,充分利用患者感觉刺激,扩大关节活动范围,在刺激其大脑皮层同时,刺激对应区域,从而进一步加强康复效果,对改善偏瘫有一定的效果,根据患者具体病情进行有针对性的训练,纠正患者的错误姿势,非常有效。

综上所述,对老年脑梗死偏瘫患者,采取下肢运动训练的临床效果显著,值得临床推广。