10个叶菜型甘薯品种茎尖性状的分析与评价

李静,傅玉凡,黄雨,王璐璐,李佳欣,冉海榕

西南大学 生命科学学院/重庆市甘薯工程技术研究中心,重庆 400715

甘薯藤蔓不仅生物产量高,而且营养丰富和饲用价值高,是重庆、四川等地生猪、山羊、奶牛等畜牧家禽的重要饲料来源[1].甘薯藤蔓顶部及其以下10~15 cm节段称为茎尖,重庆、四川等西南薯区又俗称为苕尖.质地鲜嫩、无苦涩味、适口性好的茎尖是重庆、四川、湖北、福建等南方地区市民喜爱的传统蔬菜,这类茎尖用于食用的甘薯品种称为叶菜型甘薯品种[2],其品种的选育越来越受到甘薯育种学家的重视.叶菜型品种的产业化利用已经成为西南薯区、南方薯区甘薯产业的重要方向之一[3].甘薯茎叶营养组成、功能成分及其生理机能的研究一直是近期甘薯研究的热点之一[4-9].如Sun等[10]报道来自国内的商薯19、徐薯22、渝紫薯7号等40个甘薯品种叶片的粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、碳水化合物和灰分的含量每100 g分别介于16.69~31.08 g,9.5~14.26 g,2.08~5.28 g,42.03~61.36 g,7.39~14.66 g之间,富含K,P,Ca,Mg,Fe,Mn和Cu等矿质元素,并且这些品种叶片的多酚含量与其抗氧化能力呈极显著正相关(p<0.0001).再如紫肉甘薯品种渝紫薯7号不仅块根产量和色素含量高以及熟食口感好[11],而且其茎叶因多酚、黄酮种类丰富、含量高,具有很好的离体抗氧化活性和细胞内活性氧抑制等生理功能[12-13],是一个薯、蔓均可加工成功能食品的优质品种[14],可实现块根、藤蔓的综合利用,提高单位面积的种植效益.

与淀粉型、食用型、紫薯型甘薯品种的研究相比较,有关叶菜型品种栽培[14-16]、育种[17-18]的研究起步较晚,进展较慢.本文首次系统报道了10个叶菜型品种茎尖性状的分析和评价研究结果,以期为叶菜型品种育种与栽培的进一步研究提供参考.

1 材料与方法

1.1 供试材料

以2019年全国叶菜型新品种联合鉴定重庆点试验中的EC15(Y1),广菜薯7号(Y2)、桂薯菜14-7(Y3)、湘菜薯3号(Y4)、薯绿2号(Y5)、海大7798(Y6)、阜菜薯13-14(Y7)、黔菜薯2号(Y8)、福薯25(Y9)和福薯7-6(Y10)10个品种为供试材料.

1.2 田间试验设计及其概况

田间鉴定试验采取完全随机区组排列小区,3次重复.每小区面积4.2 m2,种植6行,行距30 cm,株距20 cm,90株/小区.2019年6月20日栽插,7月20日首次采收茎尖,其后每间隔10 d再次采收,共采收6次,于9月8日结束.

1.3 取样与测定

计数每个小区的藤蔓基部分枝数后采摘茎尖并称量(茎尖总质量),再充分混匀采得的茎尖,随机取标准的茎尖(长度15 cm,叶片、叶柄和茎完整)7株,用剪刀将单个茎尖的叶片、叶柄和茎分离,测定每片叶片的最大长度与最大宽度、叶柄长度,称量单个茎尖叶片、叶柄和茎的总质量.

1.4 性状数据的处理与评价

1.4.1 性状及其加减符号标签法判别

本文以单个茎尖为单位的性状包括:茎尖质量(T1),叶片总质量(T2),叶柄总质量(T3),茎总质量(T4),叶片或叶柄或节间数(T5),叶片总长(T6)与总宽(T7),叶片大小(长度×宽度,简单类比光合面积)之和(T8),叶柄总长(T9); 叶片质量平均值(T10=T2/T5),叶柄质量平均值(T11=T3/T5),节间质量平均值(T12=T4/T5),叶片长度平均值(T13=T6/T5),叶片宽度平均值(T14=T7/T5),叶片大小平均值(T15=T8/T5),叶柄长度平均值(T16=T9/T5),节间长度平均值(T17=15/T5,15是茎尖取样长度为15 cm),叶片(T18=T2/T1×100)和叶柄(T19=T3/T1×100)以及茎(T20=T4/T1×100)分别占茎尖质量的比例.以试验小区为测定单位的性状包括基部分枝数/单株(T21)和茎尖产量.

为了直观判别性状数值在品种间的变化趋势,在把每个叶菜型品种每个性状6个采收期的值进行平均(A品种内)的基础上,再把10个品种进行平均,得到品种间平均值(A品种间).根据(A品种内-A品种间)/A品种间的增减幅度对性状进行加减符号标签法判别:性状值增减幅度R≤5%,评价标注为“0”; 5%

1.4.2 性状间的相关性

采用SPSS 16.0分析茎尖产量和茎尖质量(T1)与其余20个性状之间的Person相关系数.

1.4.3 性状的权重值、隶属函数值和各品种隶属函数权重综合评价得分

计算每个采收时期21个性状在品种间的变异系数,分析每个性状变异系数在21个性状变异系数总和中的权重值Wj,每个品种每个性状的隶属函数值Uij和每个品种隶属函数权重综合评价得分Di[19-20].

其中,

Wj=Cj/∑Cjj=1,2,3,…,21

(1)

式中,Wj为第j个性状的权重值,Cj为第j个性状在品种间的变异系数.

Uij=(Xij-Xjmin)/(Xjmax-Xjmin)i=1,2,3,…,10,j=1,2,3,…,21

(2)

式中,Uij为第i个品种的第j个性状的隶属函数值,Xij为第i品种的第j个性状的值,Xjmin,Xjmax分别为第j个性状在10个品种里的最小值和最大值.

Di=∑(Wj×Uij)i=1,2,3,…,10,j=1,2,3,…,21

(3)

式中,Di为第i个品种的隶属函数权重综合评价得分值.

1.4.4 性状的主成分分析和各品种在主成分上的综合评价得分

采用DPS数据处理系统对每个采收时期10个品种的21个性状进行主成分分析,并计算每个品种在主成分上的综合评价得分Yi.

Yi=∑(Fip×Eip)i=1,2,3,…,10,p=1,2,3,4

(4)

式中,Yi为主成分分析法得到的第i个品种性状的主成分综合评价得分,Fip为第i个品种第p个主成分(>1)的得分值,Eip为第p个主成分的方差贡献率[21].

2 结果与分析

2.1 21个性状品种间平均值及各品种的加减符号标签法判别

根据与品种间平均值的增减及其程度对每个品种21个性状进行的加减符号标签法判别结果见表1.从表1可以看出,品种Y3和Y7叶片方面性状的“+”标签符号较多,而叶柄与茎方面性状的“-”标鉴符号较多,说明其叶片方面的性状表现突出,明显特点是叶片的数量较多,叶片质量平均值最轻,叶片大小之和最大,叶柄与茎质量较轻,叶柄与茎长度较短,属于“叶型叶菜品种”; 品种Y8和Y10叶片和叶柄方面性状的“+”标签符号较多,叶柄性状表现突出,如叶片质量平均值、叶柄长度与质量的平均值、总长、总质量的数值和叶柄在茎尖质量中的比例均较高,分枝少,属于“柄型叶菜品种”; 品种Y4和Y9叶片、叶柄部位性状的“-”标签符号较多、茎部位性状的“+”标签符号较多,叶柄性状表现较弱,茎性状表现突出,如叶片总质量和叶片大小之和的数值、叶柄平均长度与平均质量、总长与总质量的数值和叶柄在茎尖质量中的比例均较低,茎在茎尖质量中的比例较高,属于“茎型叶菜品种”; Y1和Y6基部分枝数性状突出,其余多数性状表现居于中间类型,属于“分枝型叶菜品种”; 品种Y2和Y5的表现处于前述类型的交叉,其中Y2多数性状表现偏向茎型品种 Y4和Y9,Y5多数性状表现偏向分枝型品种Y1和Y6,属于“交叉型叶菜品种”.

2.2 21个性状的方差分析

品种与采收期二因素方差分析的结果表明(数据略),采收期和品种均对茎尖产量和21个性状有极显著效应.采收期因素对茎尖产量和茎总质量(T4)、叶片大小之和(T8)、节间质量(T12)、基部分枝数(T21)4个性状起主导效应,品种因素对其余17个性状起主导效应,其中采收期因素对茎尖产量、基部分枝数的效应值(F值)远大于品种因素的效应值,品种因素对叶柄平均质量及叶柄总质量、叶柄平均长度和叶柄总长度以及叶片(或叶柄或节间)数的效应值远大于采收期因素的效应值.除了茎尖产量、叶柄总长(T9)、基部分枝数(T21)不存在品种与采收期互作效应以外,其余性状均存在显著或极显著互作效应,但效应值较小.

2.3 茎尖产量、茎尖质量与其他性状的相关性

每个采收时期品种间的茎尖产量与T1至T21性状相关性均无统计学意义,但是茎尖产量与产量构成因素的基部分枝数和茎尖质量之乘积(种植密度因素在本研究中是固定的)呈正相关,其中采收期1,4,5,6的相关系数分别为0.98,0.65,0.83,0.71,达到统计学意义.

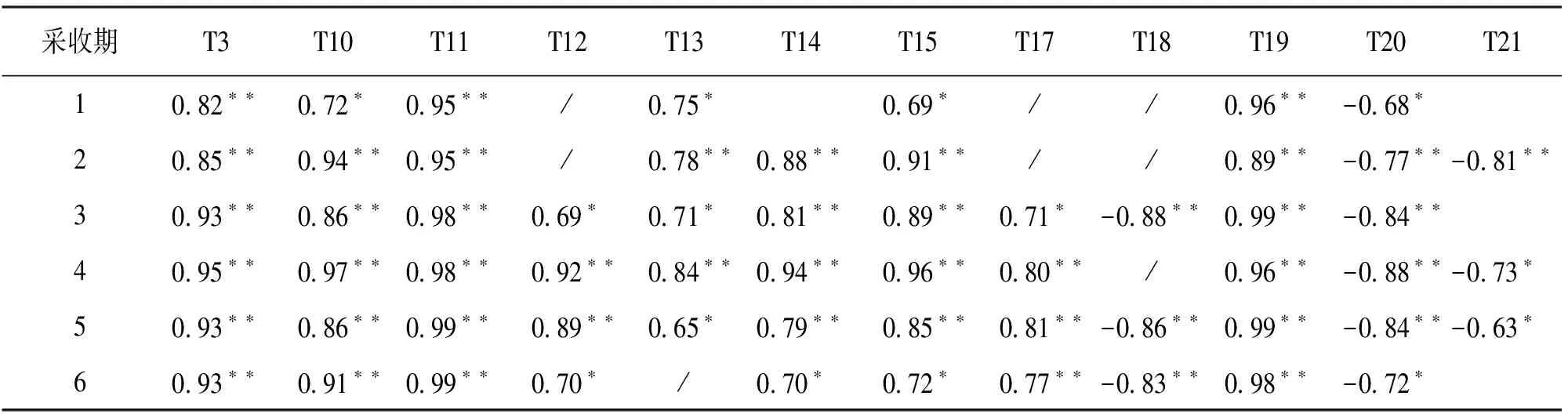

每个采收时期品种间的茎尖质量(T1)与品种间叶片总质量(T2)、叶柄总质量(T3)、叶柄总长(T9)、叶柄占茎尖质量的比例(T19)呈显著或极显著正相关,与茎占茎尖质量的比例(T20)呈显著或极显著负相关(表2).在绝大多数采收时期,品种间茎尖质量(T1)与品种叶片平均质量(T10)、叶柄的平均质量(T11)和它们的平均长度(T13,T16)呈显著或极显著正相关,而与基部分枝数(T21)呈显著负相关(表2).

表2 与茎尖质量(T1)显著或极显著相关的性状及其相关系数

由于叶柄长度性状(该性状的测定容易操作)与茎尖质量存在显著正相关性,因此,进一步对叶柄总长(T9)和平均长度(T16)与其他性状的相关性进行了分析.结果表明:叶柄长度不仅与叶柄质量(T3,T11)及叶柄占茎尖质量比例(T19)呈极显著正相关,而且与叶片质量平均值(T10)、节间质量平均值(T12)、叶片长度平均值(T13)与宽度平均值(T14)及其叶片大小平均值(T15)呈显著或极显著正相关,与茎占茎尖质量比例(T20)呈显著或极显著负相关(表3和表4).

表3 与叶柄总长度(T9)显著或极显著相关的性状及其相关系数

表4 与叶柄平均长度(T16)显著或极显著相关的性状及其相关系数

2.4 21个性状的权重值及各品种隶属函数权重综合评价Di值

每个采收时期21个性状在品种间变异系数的权重值分析结果表明,无论哪一个采收时期,叶柄相关的叶柄平均质量(T11)和总质量(T3)、叶柄平均长度(T16)3个性状的权重值都较高,均排在21个性状的前3位,三者权重值累计高于0.23以上,表明叶柄性状在品种间差异大.叶片的平均长度(T13)、叶片占茎尖质量比例(T18)、茎总质量(T4)或叶片的总宽度(T7)权重值相对较低,权重值累计低于0.069,表明这些性状在品种间的变化较小(表5).

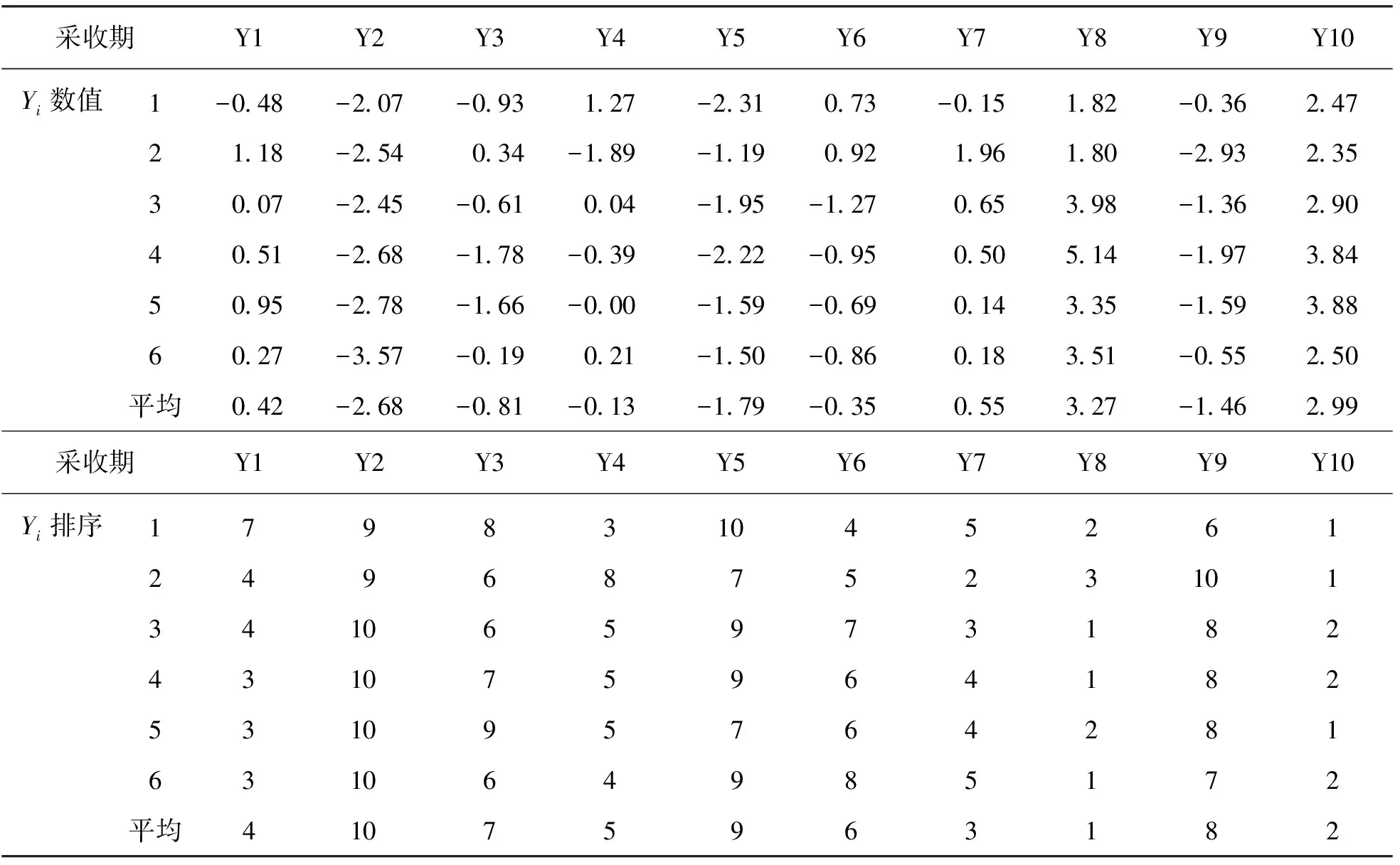

每个采收时期每个品种在21个性状上的隶属函数权重综合评价Di值及其品种间排序结果见表6.无论哪一个采收期,品种Y8和Y10的Di值均较大,多居于品种间第1或第2位,而品种Y9和Y2的Di值均较小,多居于品种间的第9位或第10位.就6个采收期Di值的平均值而言,品种Y8,Y10,Y7分别排在第1,2和3位,品种Y5,Y9和Y2分别排在第8,9和10位.

表5 6个采收时期茎尖部分性状品种间变异系数的权重值

表6 各品种隶属函数权重综合评价Di值及品种间排序

2.5 21个性状的主成分分析及各品种的主成分综合评价Yi值

表7列出了21个性状中主成分特征向量值绝对值较大的性状.

析出的主成分因子在不同的采收期有差异,如主成分1在采收期1主要集中在叶片的总宽度(T7)、叶片大小之和(T8)和节间平均质量(T12)上,采收期2主要集中在叶柄的平均长度(T16)和总长度(T9)上,采收期3主要集中在节间平均长度(T17)和节间平均质量(T12)上,采收期4主要集中在叶柄总质量(T3)和叶柄平均质量(T11)以及节间平均质量(T12)上,采收期5主要集中在叶柄占茎尖质量比例(T19)上,采收期6主要集中在叶柄平均长度(T16)、叶片大小之和(T8)和叶片平均宽度(T14)上.

不同品种在不同采收期以及不同主成分上的得分不一样(数据略).例如就主成分1而言,品种Y8和Y10在每个采收期均得到高于其他品种的正值,而品种Y3和Y5在采收期1,Y2和Y9在采收期2以及Y2和Y5在采收期3,4,5,6分别得到绝对值较大的负值,其余品种在各个采收期主成分1上的得分介于上述正负值之间.就主成分2而言,品种Y7在6个采收期的主成分2上的正值得分比其他品种频率较多、数值较高,而Y2,Y5和Y9在采收期1,Y4和Y9在采收期2,3,4,Y2,Y4和Y5在采收期5以及Y2和Y4在采收期6得到绝对值相对最大的负值.

表7 各主成分中特征向量值绝对值(E)较大的性状

表8列出了各个采收期10个品种在主成分上的综合评价得分及其在品种间的排序.Y8,Y10处于第1或2位的排序较多,而Y2和Y5处于第9或10位的排序较多.就6个采收期Yi的平均值而言,品种Y8,Y10,Y7分别排在第1,2和3位,品种Y9,Y5和Y2分别排在第8,9和10位.

Yi与Di的品种间排序基本一致.

表8 各品种在主成分上的综合评价得分Yi及品种间排序

3 讨论与结论

叶菜型甘薯茎尖因再生能力强,一个生长季节里可多次采摘,从而实现高产和高效[3].多次采摘形成的茎尖总产量是采摘期平均产量与茎尖再生系数两因素之积[22],而采摘期平均产量的构成因素包括基部分枝数、茎尖质量和种植密度.到目前为止,有关茎尖叶片、叶柄和茎形态与质量及其结构、分枝再生能力及其品种间的差异[17,23]和这些差异对茎尖质量乃至茎尖产量影响的研究较少.

本文10个品种21个性状的加减符号法判别、隶属函数及主成分得分的高低排序较为一致,品种Y3和Y7属于“叶型叶菜品种”,Y8和Y10属于“柄型叶菜品种”,Y4和Y9属于“茎型叶菜品种”,Y1,Y6属于“分枝型叶菜品种”,Y2和Y5属于“交叉型叶菜品种”.

本试验中,10个品种的种植密度、采摘次数相同,因此茎尖产量(采摘期平均产量)的构成因素为基部分枝数与茎尖质量.相关性的分析结果显示茎尖产量与基部分枝数和茎尖质量之乘积显著正相关,但与任何单个构成因素不相关,或许是因为茎尖质量与基部分枝数呈显著负相关有关,性状变异方差的分析结果显示基部分枝数受采收期主导,茎尖质量受品种主导.

就品种间而言,与茎尖质量呈显著与极显著正相关的性状包括叶片的总质量(T2)和平均质量(T10)及平均长度(T13)、叶柄的总质量(T3)与平均质量(T11)、叶柄的总长(T9)和平均长度(T16)、叶柄占茎尖质量的比例(T19),呈显著负相关的性状为茎占茎尖质量的比例(T20).21个性状的变异系数权重值分析显示,无论哪个采收时期,性状权重值排在前3位的性状均为叶柄相关的叶柄平均质量(T11)和总质量(T3)、叶柄平均长度(T16),说明这3个性状在品种间的差异较大.

对叶柄总长度(T9)和平均长度(T16)与其他性状的进一步相关性进行分析表明,叶柄长度不仅与叶柄质量(T3,T11)及叶柄占茎尖质量比例(T19)呈极显著正相关,而且与叶片平均质量(T10)、节间平均质量(T12)、叶片平均长度(T13)与平均宽度(T14)及其叶片大小的平均值(T15)呈显著或极显著正相关,与茎占茎尖质量比例(T20)呈显著或极显著负相关.表明叶柄的长短与叶片的空间形态布局合理与否、茎尖整体生长良好与否密切相关.本文中Y10,Y8叶柄方面性状表现突出,叶片平均质量高; 品种Y9,Y2叶柄性状表现较弱,茎性状表现突出,叶片总质量和叶片大小之和的数值均较低,而茎在茎尖质量中的比例较高,通过茎支撑植株获取更多光合产物.

本文研究结果初步表明,由于叶柄支撑着茎尖叶片群体的空间分布,叶柄的长短、个数的多少及其健壮程度影响叶片的多少、长宽、质量以及叶片群体对光、热、水等资源的利用,可能是影响茎尖质量及产量的重要器官,值得进一步关注和深入研究.