中国吴茱萸属(广义)叶结构特征及其分类学意义

曹 明,曹丽敏,曹小燕,李象钦

(1 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所,广西桂林 541006;2 衡阳师范学院 生命科学与环境学院,湖南衡阳 421008;3 南岳山区生物资源保护与利用湖南省重点实验室,湖南衡阳 421008)

吴茱萸属(EuodiaJ. R. Forster et G. Forster)是芸香科(Rutaceae)中种类较多的一个类群,其中不少种类有重要的药用和经济价值。吴茱萸属约150种,主要分布在亚洲、非洲东部以及大洋洲。中国有吴茱萸属植物约20种5变种,除东北北部和西北少数省区不产外,各地均有分布[1]。

吴茱萸属自建立以来,属的范畴一直存在广义吴茱萸属(Euodias.l.)和狭义吴茱萸属 (Euodias.s.)之争。广义观点认为吴茱萸属既包括吴茱萸属和四数花属(TetradiumLour.)全部种类,还包括蜜茱萸属(MelicopeJ. R. Forster et G. Forster)的少数种类[1-3]。狭义观点认为应将吴茱萸属、四数花属和蜜茱萸属独立成属,狭义吴茱萸属仅包括分布于新几内亚、澳大利亚东北部向东至萨摩亚和纽埃的6个种[4-7]。此外,在种类划分上,由于前人的分类工作有些是在缺少文献、模式标本、野外考察情况下完成的,种类划分依据的性状有连续交叉,难以区分,因此还存在一些疑难种待鉴定。

叶结构特征分析最早被古植物学家应用于叶化石研究,此后被广泛应用于现代植物叶的研究[8-13]。但到目前为止,尚未见有关国产吴茱萸属叶结构特征的研究报道。为此,本研究采纳广义吴茱萸属观点[1-3],即在广义吴茱萸属框架内采用叶结构分析方法,对国产吴茱萸属18种3变种的叶结构特征进行了综合分析,旨在通过寻找、发现有系统分类学意义的叶结构性状,为探讨广义吴茱萸属植物的系统关系及种类区分提供资料。

1 材料和方法

1.1 实验材料

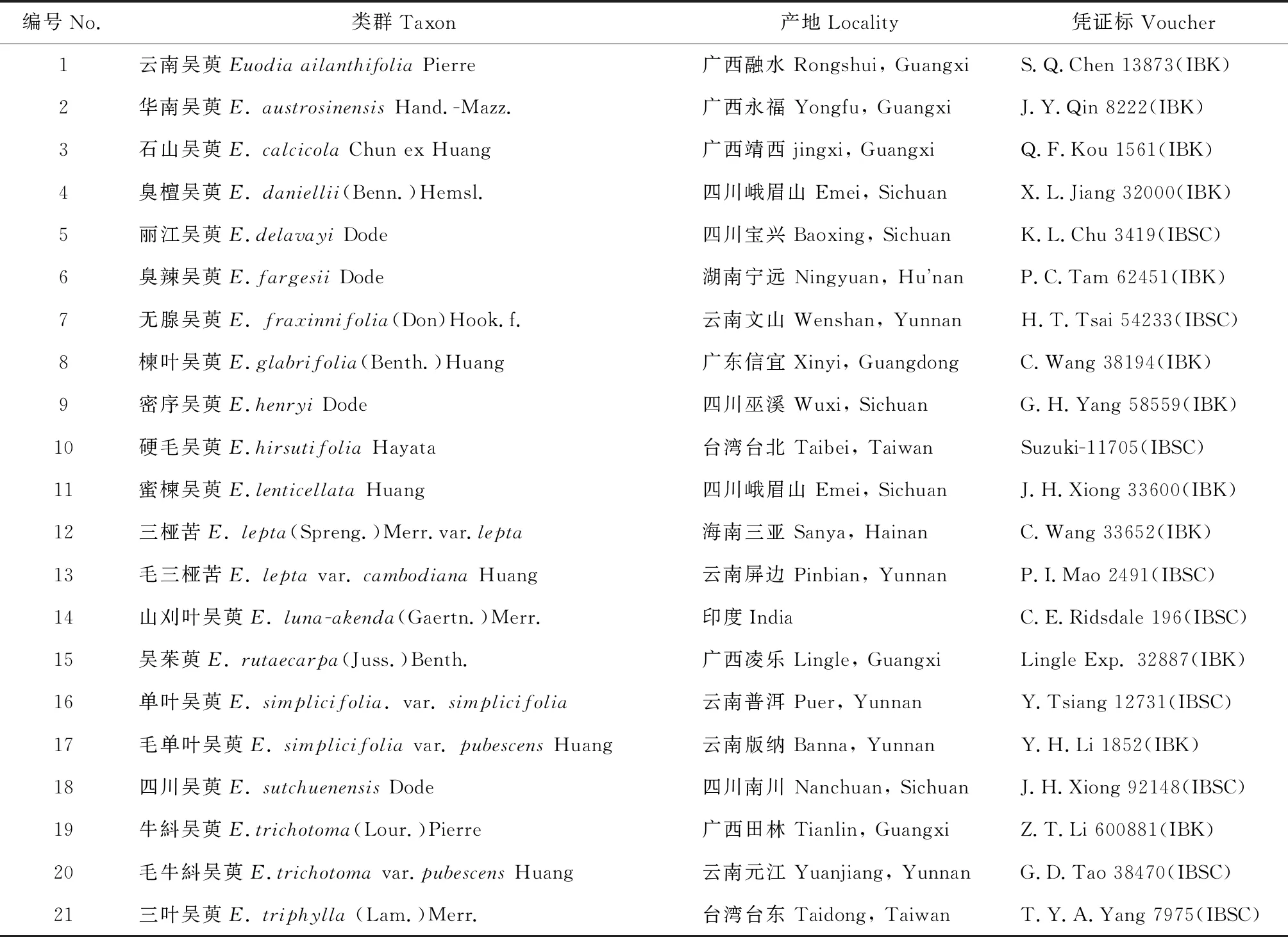

实验材料全部采自中国科学院华南植物园标本馆(IBSC)和广西植物研究所标本馆(IBK),所用叶片均为腊叶标本成熟叶片(表1)。

表1 实验材料及凭证标本

1.2 实验方法

透明叶制作方法参考李浩敏[8]和谢淦等[14]:(1)5%氢氧化钠溶液浸泡叶片,每2天换1次溶液,直至溶液无茶色出现,清水漂洗;(2)2%乙酸中和残留碱,清水洗净;(3)5%次氯酸钠(NaHClO2)漂白脱色至白色或无色,清水漂洗;(4)250%水合氯醛[CCl3CH(OH)2]透明24 h;(5)用50%、65%、75%、85%、95%和100%梯度酒精脱水,1%番红染色24 h;(6)叶片置于无水乙醇和二甲苯混合液(1∶1)中去除多余染料;(7)中性树胶封片,Nikon SMZ1500体视显微镜下观察拍照。

叶表面特征术语参照王宇飞等[15],叶形态和结构描述的术语主要参照谢淦等[14]和Hickey等[16-17]。

2 观察结果

2.1 吴茱萸属基本的叶形态特征

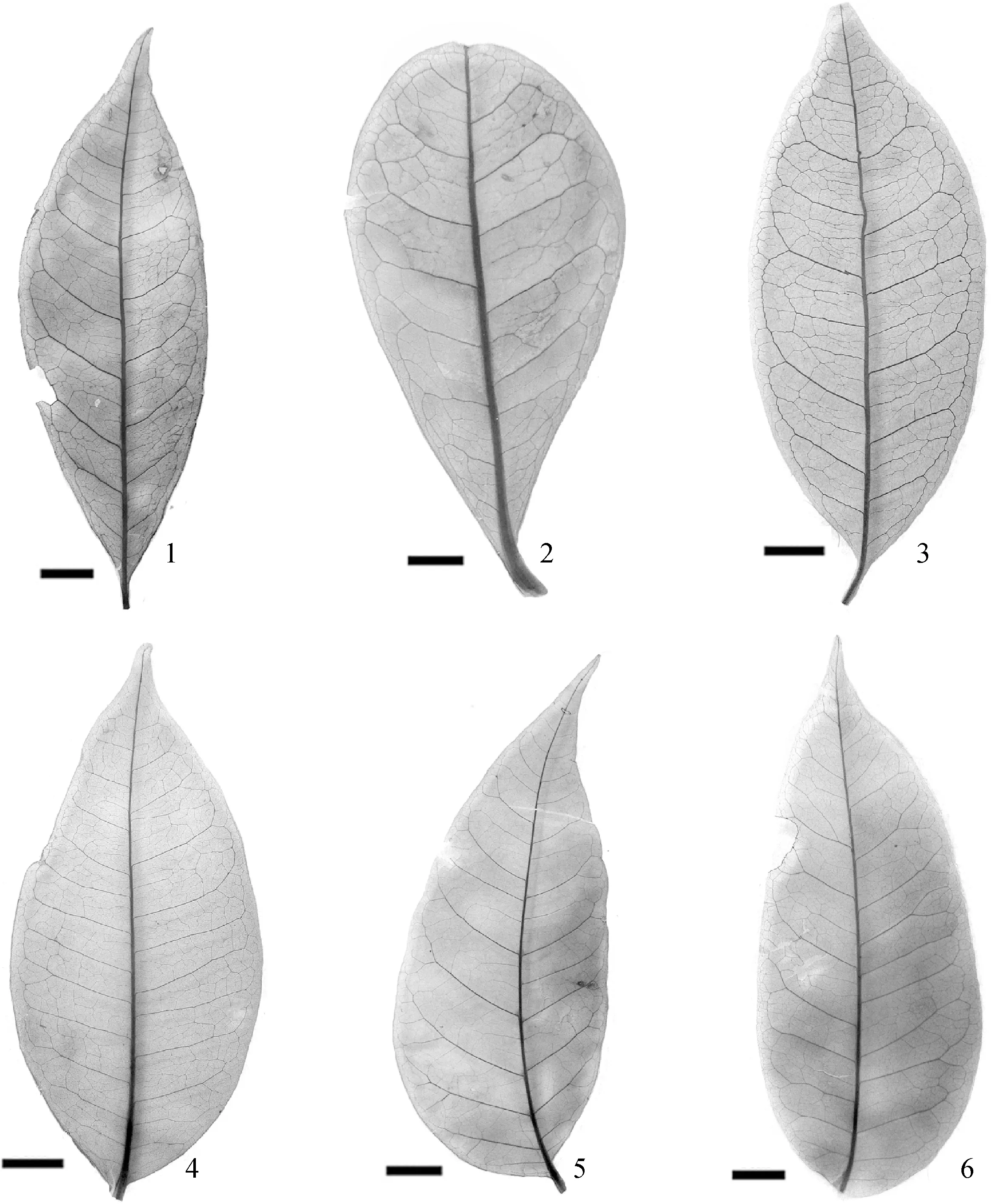

吴茱萸属植物的叶及小叶均对生,单小叶、三小叶或奇数状复叶;小叶的大小从30 cm×12 cm到4 cm×2 cm不等;小叶长椭圆形(图版Ⅰ,1)、倒卵形(图版Ⅰ,2)或卵状披针形(图版Ⅰ,3),叶边浅波状(图版Ⅰ,4)或全缘(图版Ⅰ,5),叶齿具腺体或无;叶面常有油点分布;叶基部宽度对称或不对称,先端渐尖(图版Ⅰ,6)或钝尖(图版Ⅰ,3)。

图版Ⅰ 吴茱萸属叶结构特征(标尺=1 cm)

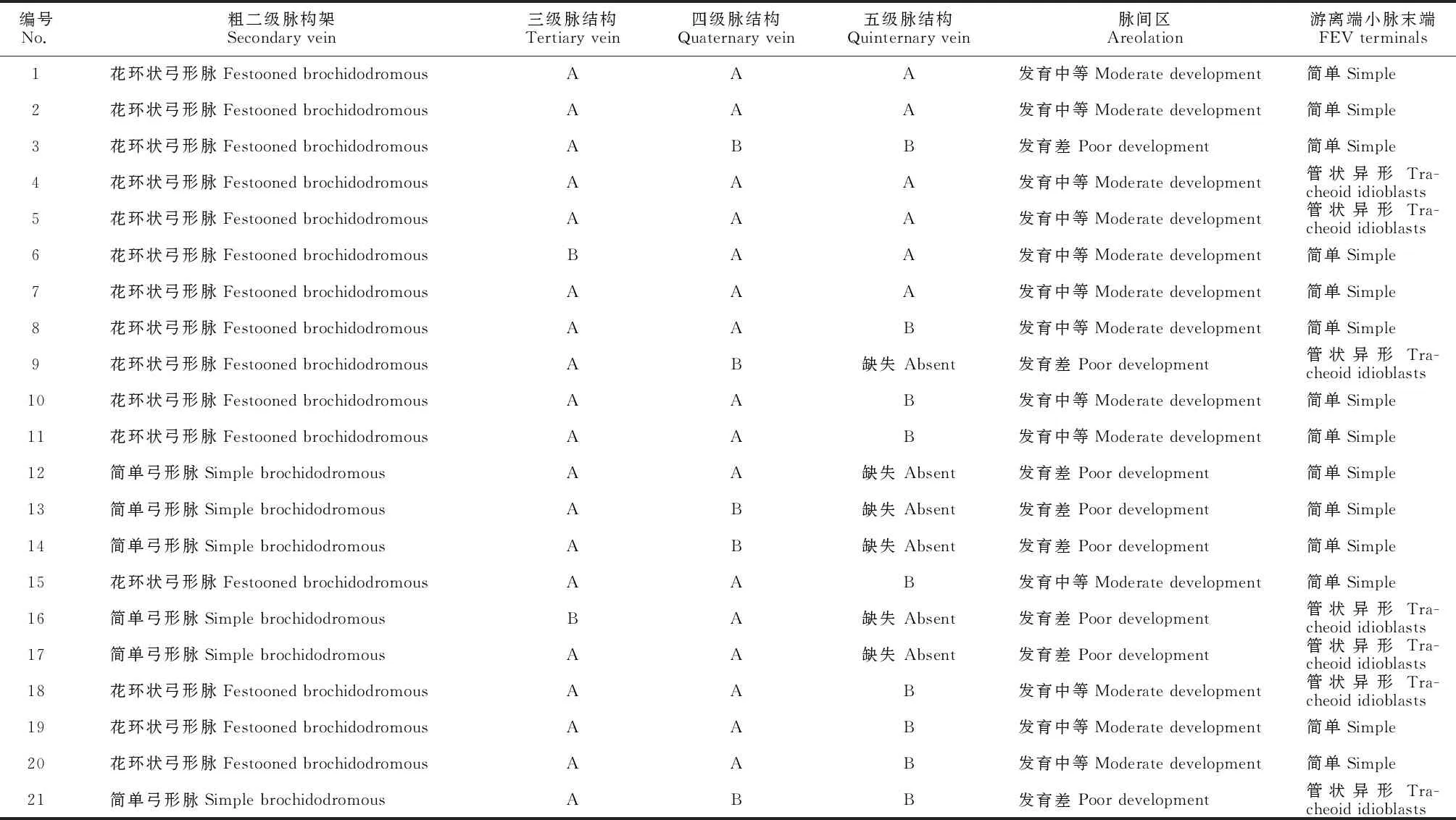

2.2 吴茱萸属重要的叶结构特征描述

本研究主要观察了国产吴茱萸属以下叶结构特征:粗二级脉结构(secondary vein)、三级脉结构(intercostal tertiary vein fabric)、四级脉结构(quaternary vein fabric)、五级脉结构(quinternary vein fabric)、脉间区(areolation)和游离端小脉(freely ending veinlets)等6个参考值较大的叶结构特征(表2)。

表2 吴茱萸属的叶结构特征

粗二级脉结构:起源于主脉,从主脉直接分出来比主脉细的叶脉叫二级脉。二级脉均不达叶缘,有花环状弓形脉和简单弓形脉两种类型。花环状弓形脉:分支形成多组环状结构,环状结构上附有次级叶脉构成的环(图版Ⅱ,1);简单弓形脉:形成显著弓形或环状(图版Ⅱ,2、3)。

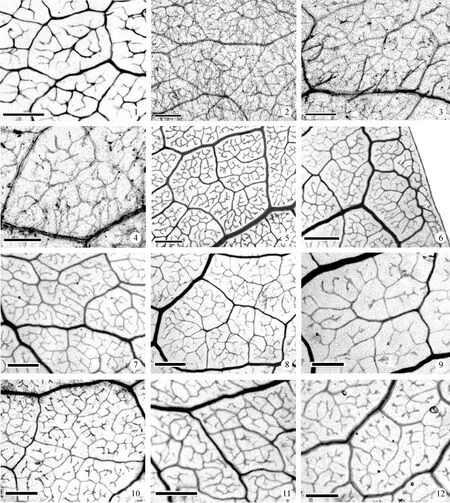

三级脉结构:比二级脉细的次级脉。除弱贯穿结构外,其余均为不规则网状结构,三级脉以不同角度连结形成网状结构。有自由分支(图版Ⅲ,9)和不规则网状(图版Ⅱ, 4、5)2种类型。

四级脉结构:由三级脉分支出来的更细一级的脉。有自由分支(图版Ⅱ,4、5)和不规则网状结构(图版Ⅱ,6; 图版Ⅲ,1-6)2种类型。

五级脉结构:由四级脉分支出来的更细一级的脉。有不规则网状(图版Ⅱ,7-9)、自由分支(图版Ⅱ,10)2种。前者五级脉与以他叶脉相连构成多边形且叶脉相交形成的角度高度变化,形成不规则网状五级脉;后者五级脉自由分支并成为叶上呈现最细的脉序。

脉间区:脉间区是围成叶肉组织的最小单元,从发育差到发育中等不等,发育中等的脉间区大小形状不规则但边比发育差的少(图版Ⅱ,11;图版Ⅲ,7、8),发育差的脉间区由多条边围成不规则的形状大小不一(图版Ⅱ,12; 图版Ⅲ,9、10)。

游离端小脉:除无腺吴萸(图版Ⅱ,7)游离端小脉不分支或一个分支外,广义吴茱萸属其他种均表现为不均等分支(图版Ⅲ,11、12)。不同种间游离端小脉分支性状、结构和数量上存在差异,可用作种间区别特征。

3 讨 论

3.1 叶结构特征的系统学意义

广义吴茱萸属(Euodias. l.)最早由J. R. Forster和G. Forster在1775年建立,其范畴几经变动。黄成就[1,3]采用广义吴茱萸属观点修订了国产吴茱萸属。1981年,Hartley[4]将产于东亚的具羽状复叶类群中部分种类从广义吴茱萸属中移出,归并到四数花属;2001年,Hartley[5]又将单叶和三叶的类群从广义吴茱萸属中移出,归并到蜜茱萸属,狭义吴茱萸属仅包括分布于新几内亚、澳大利亚的6个种,这样中国就不存在狭义吴茱萸属植物。Poon等[18]的分子系统学研究结果表明广义吴茱萸属是一个多系的类群,并且支持Hartley[4-5]的分类处理。叶结构研究结果发现广义吴茱萸属的二级脉有简单弓形脉、花环状弓形脉,三级脉有自由分支、不规则网状,四级脉有自由分支、不规则网状结构两种类型,五级脉有不规则网状、自由分支两种。叶特征有不同程度的分化,表明广义吴茱萸属是一个多系的类群,叶结构特征支持Hartley[4-5]、Poon等[18]的分类处理。此外,广义吴茱萸属的叶结构有二级脉、三级脉、四级脉和五级脉等,依据Hickey[16-17]的观点,一级、二级叶脉是较低等植物类群的特征叶脉,三级、四级及以上是较高等植物类群的特征叶脉。因此,从叶脉特征推断,广义吴茱萸属可能是芸香科中较高等的类群,至少是比花椒属高等的类群[10]。

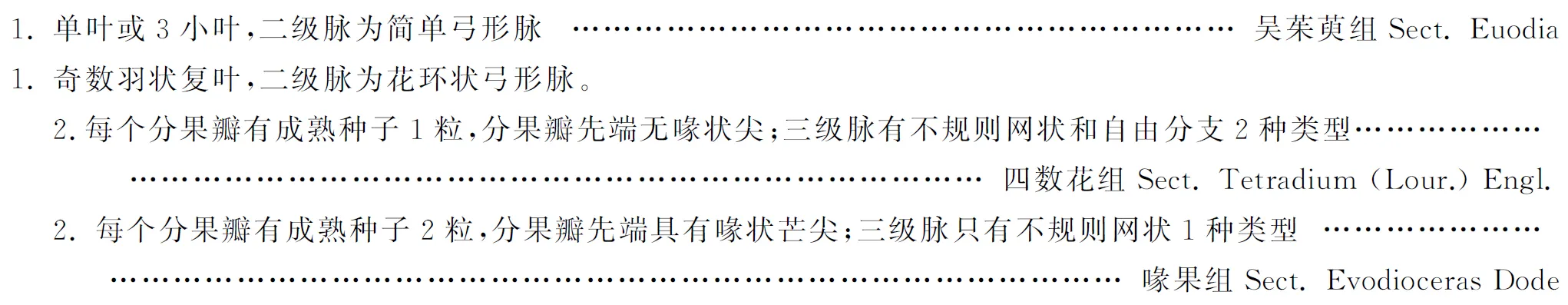

国产吴茱萸属分组检索表

囿于实验材料的数量及地域,不能凭叶结构特征对国产吴茱萸属植物进行深入、系统全面的讨论。不过,吴茱萸属植物叶结构性状在不同类群间既有共性又有差异,依据叶结构特征、结合外部形态学特征,做出国产吴茱萸属的分组检索表。

3.2 叶结构特征在疑难种和近缘种鉴定方面的意义

目前吴茱萸植物分类鉴定中应用最多的性状是叶、花、果实的宏观形态,但是有些宏观性状容易受环境的影响而发生比较大的变化,我们发现吴茱萸属叶结构特征可以为更准确地鉴定一些疑难种和混淆种提供佐证。例如,云南吴萸和臭辣吴萸是1对近缘种,在形态上云南吴萸的叶轴、小叶柄及叶背脉均被长毛,臭辣吴萸仅叶背中脉两侧或脉腋被毛;在叶结构特征上,云南吴萸的三级脉是不规则网状(图版Ⅱ,8),而臭辣吴萸的三级脉是自由分支(图版Ⅱ,9),通过叶结构特征可以比较容易将两者区分开来。再如,原变种单叶吴萸与变种毛单叶吴萸之间的外部形态上比较相似,只是以前者的枝叶无毛、油点多而细小,后者的嫩枝、叶柄叶背密背毛及油点较密而且大相互区别;叶结构特征上,原变种单叶吴萸的三级脉是自由分支(图版Ⅲ,9),变种毛单叶吴萸之间的三级脉是不规则网状(图版Ⅲ,10),据此可以比较容易将两者区分开来。

图版Ⅱ 吴茱萸属叶结构特征[标尺=500 μm (8),其余=2 000 μm]

图版Ⅲ 吴茱萸属叶结构特征[标尺=1 000 μm (6,12),其余= 2 000 μm]

上述例子表明吴茱萸属种间叶结构特征存在一些差异,这些差异可以为区分鉴定一些疑难种和近缘种提供帮助,不过吴茱萸属种间叶结构特征差异是一个连续稳定的变异过程,叶结构性状并不足以区分中国产吴茱萸属的所有种类,因此尚不能单凭叶结构特征做出国产吴茱萸属植物分种检索表。

致谢:中国科学院华南植物园标本馆(IBSC),广西植物研究所标本馆(IBK)为实验材料采集提供了便利,广西师范大学生命科学学院梁士楚教授提供了观察和照相的帮助,谨致谢意。