大西洋中脊赤狐热液区热液产物矿物学特征及其地质意义

李响,叶俊,刘希军,石学法,李传顺,闫仕娟

1. 桂林理工大学广西隐伏金属矿产勘察重点实验室,广西有色金属隐伏矿床勘察及材料开发协同创新中心,桂林 5410042. 自然资源部第一海洋研究所,青岛 2660613. 自然资源部海洋地质与成矿作用重点实验室,青岛 266061

现代海底热液活动是岩石圈和大洋水圈在大洋中脊、弧后扩张中心等环境发生能量和物质交换的过程,可形成富含Cu、Pb、Zn、Au、Ag等具有潜在经济价值的多金属硫化物矿床[1]。热液硫化物是热液活动的直接产物,对其进行矿物学研究,有助于加深对热液系统的认识和成矿理论的认知。

已有研究表明,慢速扩张脊更易形成规模较大的热液硫化物堆积体[2]。大西洋中脊是慢速扩张脊(扩张速率为1~4 cm/a),其特征是岩浆供给率较低,构造运动对热液对流循环的控制作用较大[3]。调查结果显示,北大西洋中脊聚集了大量具有优质资源前景的热液硫化物区,如北大西洋中脊13°30'S处的Semnov热液区推测资源量达40 Mt[4],北大西洋中脊14°45'S处的Logatchev热液区中硫化物矿石的Cu、Au、Ag异常富集[5]。近些年我国在南大西洋中脊开展了大量热液活动的调查和研究,新发现热液活动区十多处[6]。尽管南大西洋具有与北大西洋相似的地质、地球物理特征[7],但由于南大西洋的调查和研究程度远低于北大西洋,南大西洋是否具有与其同等的资源潜力仍值得探索。

2019年,我国第一次在南大西洋中脊发现了与拆离断层环境有关的“赤狐”硫化物区,这为我们研究南大西洋中脊拆离断层控制型热液硫化物矿床的成矿特征及成矿机制提供了可能。本文对赤狐热液区的热液产物开展了详细的岩相学、矿物学和矿物成分特征研究,结合地质构造背景,初步探讨了赤狐热液区的成矿模式。

1 地质背景

大西洋中脊是典型的慢速扩张脊,以赤道附近的Romanche海沟为界,可分为北大西洋中脊和南大西洋中脊[8]。拆离断层作为慢速扩张和超慢速扩张洋脊发育的典型断裂构造,在海底扩张和热液流体循环中起着关键作用[9]。这种低角度拆离层常常将下地壳和上地幔岩石抬升并暴露于海底,从而形成一种形似波纹状的杂岩体,这种波纹状杂岩体被定义为大洋核杂岩(OCC)[10-11]。

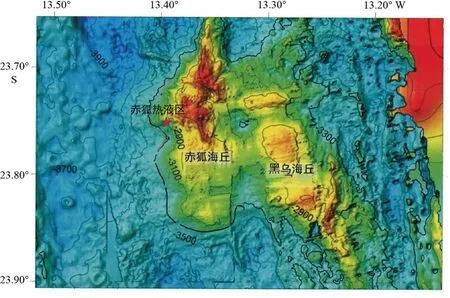

2011年“大洋一号”科考船执行的DY125-22航次在南大西洋中脊23.7°S附近发现了一处具波纹状的海底高地杂岩体,将其命名为“赤狐海丘”[12]。该海丘长16.6 km,宽8.6 km,长轴方向平行于洋脊走向展布。海丘顶部最浅处水深约2380 m,山麓处水深约3300 m。赤狐海丘表面可见一组显著垂直于洋脊延伸方向的“波纹”。海丘西侧紧邻中央裂谷东壁,在山麓处与中央裂谷连接;赤狐海丘东侧延伸至黑乌海丘(图1)。黑乌海丘为同纬度OCC发育的早期阶段产物。从图中可以看出,赤狐海丘和黑乌海丘共同构成一个复合核杂岩体。赤狐海丘所在洋脊段呈近NNW向,洋脊整体呈对称扩张形态,但海丘对应的洋脊段(约20 km)向西发生了小幅偏移,且这一小段洋脊呈不对称扩张的结构形态,指示该小段洋脊东侧发育了拆离断裂。依据海丘南北两端洋脊的东向偏移,推测拆离断层的南北边界分别对应海丘的南北边界。

图1 赤狐热液区位置图Fig.1 Location map of the Chihu hydrothermal field

2 样品与方法

本文研究样品共5件,由2019年中国大洋科考52航次第Ⅱ航段通过电视抓斗取得,这些样品均来自同一个电视抓斗站位,取样位置见图1,样品特征见图2和表1。根据样品形态和构造特征将样品分成两类:硅质硫化物和矿化角砾岩。

表1 赤狐热液区样品特征Table 1 Characteristics of Chihu hydrothermal samples

图2 赤狐热液区样品照片a. 硅质硫化物(13-2),可见流体通道构造;b. 硅质硫化物(13-5),硫化物矿物呈浸染状分布其中;c. 碳酸盐质矿化角砾岩(13-3),表面覆盖大量红色Fe氢氧化物以及白色碳酸盐矿物,中部出露有黄铁矿;d.硅质矿化角砾岩(13-7),质地松散细腻,表面分布有细小的黄铁矿颗粒;e. 硅质矿化角砾岩(13-1),可见团块状硫化物碎块和蚀变岩屑不均匀分布其中。Fig.2 Typical sulfide images from ChiHu hydrothermal field

首先对样品手标本进行观察,并使用 TerraSpec Halo手持矿物鉴别仪对样品内显著蚀变组分进行了初步鉴定。其次将样品磨制成光薄片,在Zeiss Axioskop 40透/反偏光显微镜上进行矿物组成和结构构造观察。然后对特征矿物进一步进行了矿物化学成分分析,该工作在JXA-8230电子探针仪器上完成(工作电流1.0×10-8A,电压15 kV,束斑直径1.0 μm,标准样品来自SPI#02753-AB)。对样品中蚀变较为严重部分(岩屑或角砾),通过全岩或手工挑选单块岩屑的方式,将其磨至200目,进行了XRD粉晶衍射分析。分析仪器为D/max2500衍射仪,工作条件为:CuKa辐射,工作电压40 kV,工作电 流100 mA,步 长0.02°(2θ),扫 描 范 围 为 3°~75°(2θ)。

3 矿物学特征

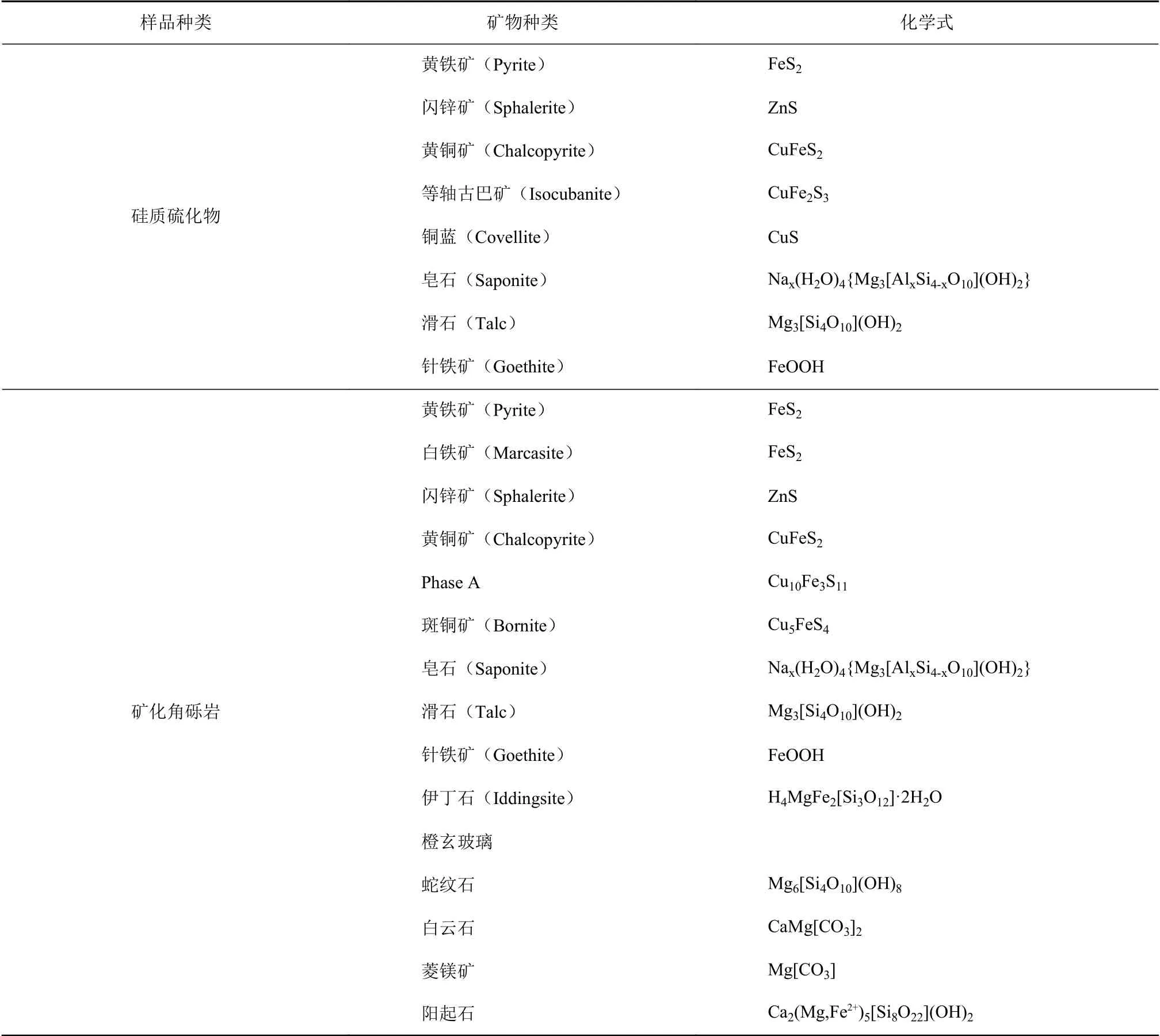

根据样品的形态特征可将其分为硅质硫化物和矿化角砾岩两种类型。在两种类型矿石中共鉴定出17 种矿物(表2),主要包括金属硫化物、硅酸盐矿物、碳酸盐矿物和铁氢氧化物。

表2 矿物种类及分布Table 2 Minerals and their distribution

3.1 硅质硫化物

硅质硫化物结构致密,中央可见不规则通道构造。样品主要由非晶质二氧化硅(体积占比约60%)和多金属硫化物(体积占比约38%)组成,另可见极少量硅酸盐矿物和铁氢氧化物(体积占比约2%)。多金属硫化物主要包括黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿、等轴古巴矿、铜蓝等,这些硫化物矿物呈浸染状分布于非晶质二氧化硅中。少量的硅酸盐矿物和铁氢氧化物也包裹于非晶质二氧化硅中,在局部与硫化物矿物共生。

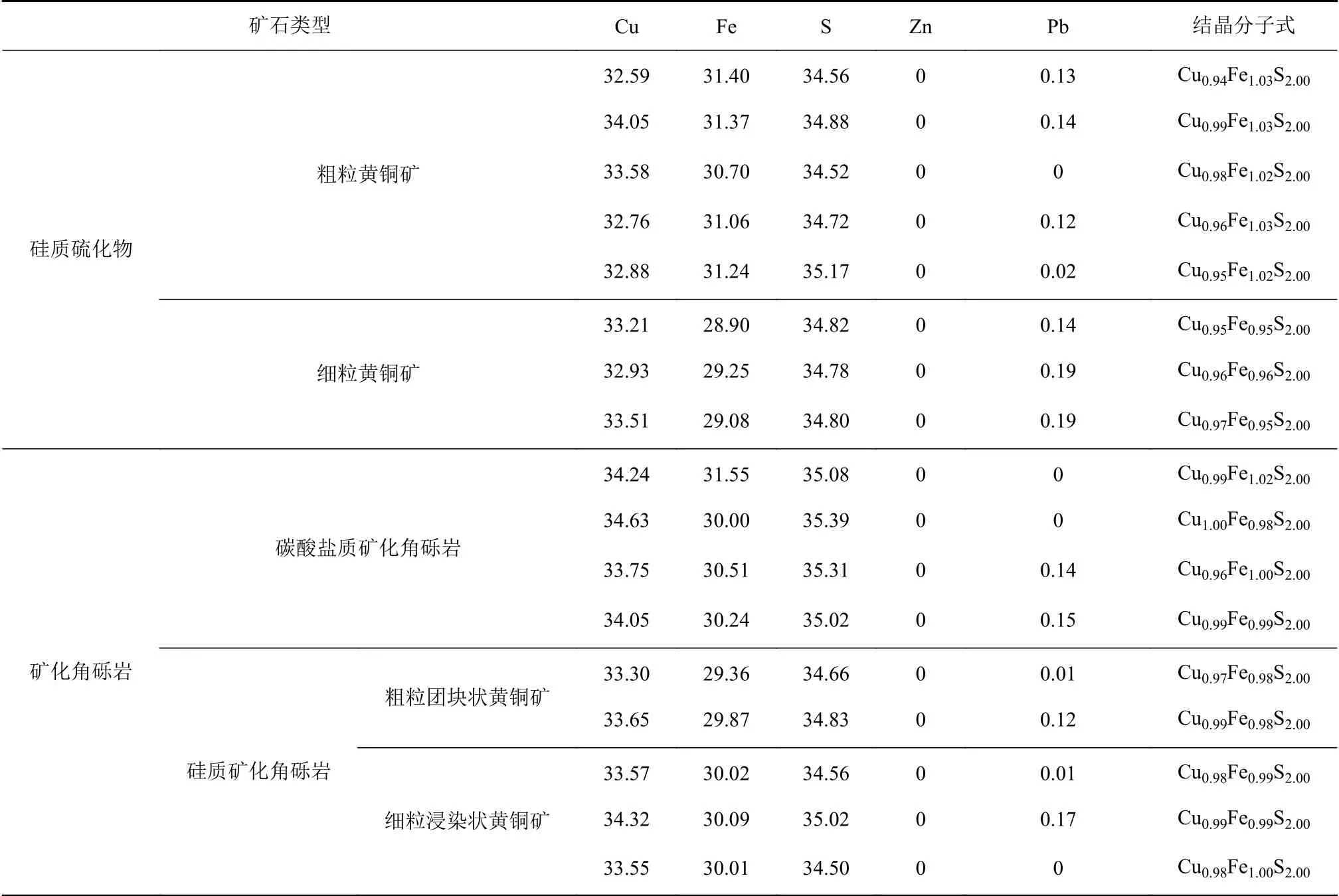

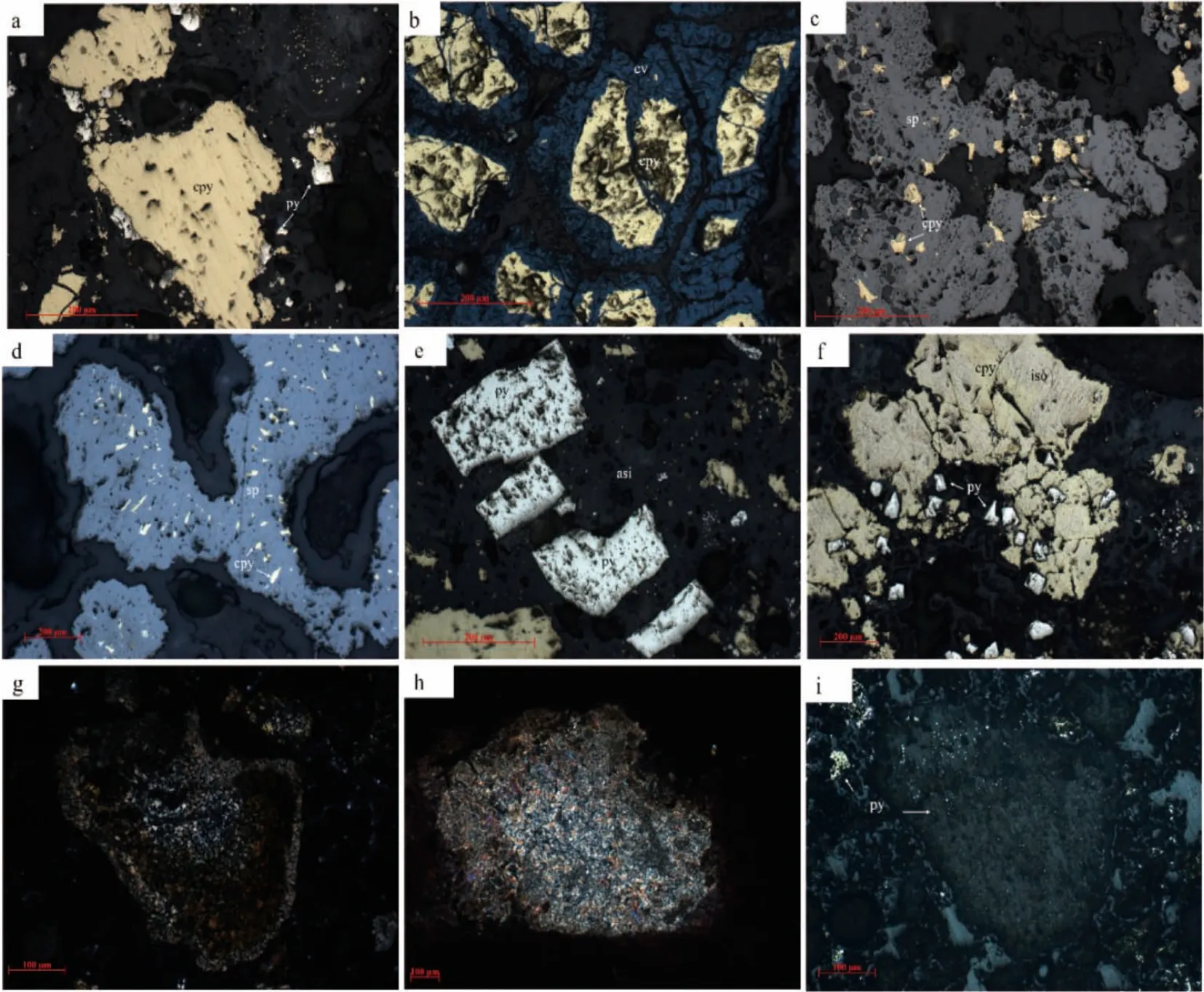

黄铜矿为硅质硫化物中占比最多的硫化物矿物,体积占比约15%。根据其结构和粒径的相对大小,黄铜矿可分为粗粒团块状和细粒浸染状两种。粗粒团块状黄铜矿呈集合体产出,集合体直径一般为200~1000 μm,大多边缘平直,且可拼合,表面较为平整,有些周围可见细粒状黄铁矿与之交代共生(图3a),有些周围被铜蓝交代(图3b)。细粒浸染状黄铜矿粒径一般小于10 μm,多与闪锌矿交代共生(图3c),或呈乳滴状和浸染状分布于闪锌矿中(图3d)。电子探针分析结果(表3)显示,粗粒团块状黄铜矿Cu 含量为32.59%~34.05%,Fe含量为30.70%~31.40%,S含量为34.53%~35.17%;细粒浸染状黄铜矿Cu含量为 32.93%~33.51%,Fe含量为28.90%~29.25%,S含量为34.78%~34.82%。粗粒团块状黄铜矿的Fe/Cu比值总体高于细粒浸染状黄铜矿(图4)。二者之间在成分以及共生矿物组合上的差异可能反映了矿物形成时流体的氧化还原条件的差异[13]。

表3 黄铜矿电子探针分析结果及结晶分子式Table 3 Chemical composition and crystalline formula of chalcopyrite%

图3 硅质硫化物的矿物特征a. 粗粒黄铜矿(cpy)边部交代小的粒状黄铁矿(py),反射单偏光;b. 铜蓝(cv)包围黄铜矿(cpy),反射单偏光;c. 闪锌矿(sp)交代有黄铜矿(cpy),反射单偏光;d. 闪锌矿(sp)表面有呈“乳滴”状黄铜矿(cpy),即“黄铜矿病”,反射单偏光; e. 自形黄铁矿(py)被非晶质硅胶结(asi),反射单偏光;f. 黄铜矿(cpy)表面析出有呈固溶体出溶结构浅粉色等轴古巴矿(iso),并有交代的粒状黄铁矿(py),反射单偏光;g. 皂石由于Fe含量的不同显示出不同级别干涉色,透射正交偏光;h. 呈鳞片状滑石,透射正交偏光;i. 皂石中充填有细小的黄铁矿颗粒,且晚于皂石形成,应为后期富含金属的流体经过皂石在其表面通过卸载作用形成(图g同视域反射单偏光下视图)。 Fig.3 Mineralogical characteristics of siliceous sulfides

图4 硅质硫化物中粗粒团块黄铜矿与细粒浸染状黄铜矿中Cu-Fe含量变化图Fig.4 Cu-Fe variation of chalcopyrite in siliceous sulfide

黄铁矿是硅质硫化物中占比仅次于黄铜矿的硫化物矿物,体积占比约为10%。按结构和粒径差异,黄铁矿可分为粗粒自形黄铁矿和细粒半自形-他形黄铁矿两种。粗粒自形黄铁矿通常以集合体产出,集合体粒径一般大于200 μm,表面不平整,孔洞发育,多个粗粒黄铁矿集合体之间边界平直,可拼合(图3e),且与其他矿物没有显著接触关系。细粒半自形-他形黄铁矿,粒径一般小于10 μm,与粗粒黄铜矿、等轴古巴矿共生(图3f)。电子探针分析结果(表4)显示,细粒半自形-他形黄铁矿的Cu含量为0.44%~1.26%(平均为0.60%),Co含量为0.03%~0.13%(平均为0.32%),而粗粒自形黄铁矿的Cu含量为0.02%~0.72%(平均为0.30%),Co含量为0~0.06%(平均为0.10%)。细粒半自形-他形黄铁矿的Cu和Co含量明显高于粗粒自形黄铁矿。已有研究表明海底热液硫化物中黄铁矿的Cu、Co含量相对较高可能指示成矿流体具有较高温度、较强酸性和还原性[13-14]。因此,细粒半自形黄铁矿可能对应了流体相对较高的流体温度和还原性,这与粗粒团块状黄铜矿与之共生的现象一致。

表4 黄铁矿电子探针分析结果Table 4 Chemical composition of pyrite%

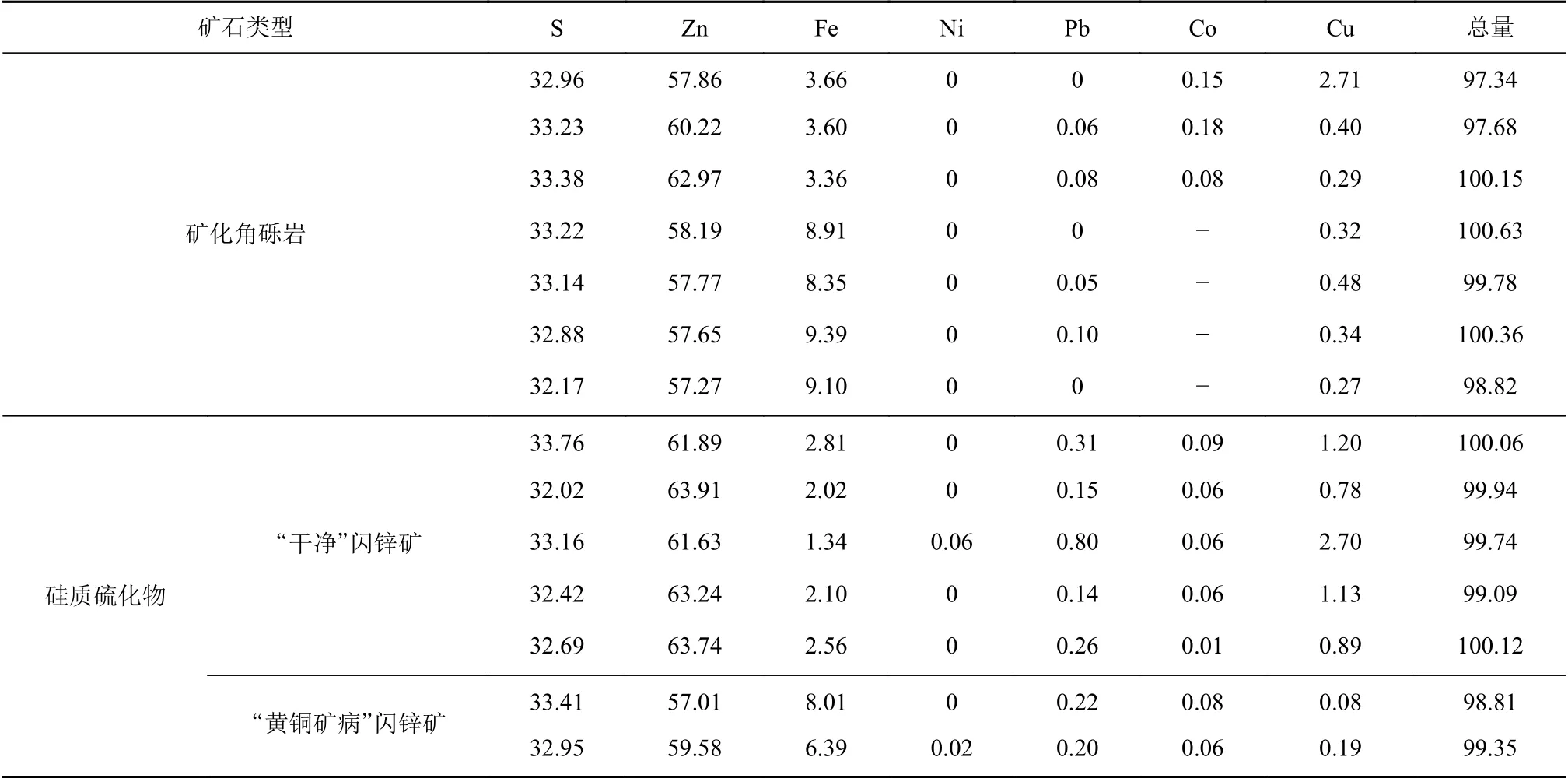

闪锌矿约占5%,多呈树枝状集合体分布,一般与细粒黄铜矿共生。闪锌矿与黄铜矿的接触关系有两种,一种是细粒黄铜矿围绕闪锌矿周边或空隙分布(图3c),此种闪锌矿集合体内部较为干净,另一种是细粒黄铜矿呈叶片状或乳滴状出溶结构星散分布于闪锌矿集合体中,形成闪锌矿的“黄铜矿病”[15-16](图3d)。电子探针分析结果(表5)显示,具有“黄铜矿病”的闪锌矿中Fe含量明显较高(6.39%~8.01%),而较为干净的闪锌矿的Fe含量较低(最高为2.81%),可能指示两者形成温度的差异[17]。

本研究表明,AP患者男女性别比呈逐年升高趋势,与徐永成和许岸高[3] 研究结果相近。其结果表明2006-2011年间的患者男女性别比为1.43,高于2001-2005年间的0.76。本组患者的男女性别比近15年达到2.449~2.862,大于山东省其他地区[4]的1.375。之所以出现男女性别比逐渐升高,其原因可能有[ 5-8]:(1)男性的月饮酒率和24 h饮酒率明显高于女性。(2)男性高脂血症患病率逐年升高。周欢和戴婉如[9]研究发现青、中年男性血脂水平及高血脂检出率明显较女性高。这可能与男性工作压力大、社交较广、高脂高热量饮食、烟酒刺激等不良因素有关。

表5 闪锌矿电子探针分析结果Table 5 Chemical composition of sphalerite%

样品局部还可见少量等轴古巴矿,与黄铜矿和黄铁矿共生,呈网格状出溶体结构,反射色呈淡粉色(图3f)。电子探针分析显示其Cu含量为20.22%~21.16%,平均为20.76%;Fe含量为41.81%~42.93%,平均为42.35%;S含量为35.73%~36.01%,平均为35.87%。结晶分子式近似为Cu0.88Fe2.04S3.00。另外,样品中还可见少量铜蓝沿粗粒黄铜矿边缘或裂隙交代黄铜矿(图3b),指示矿石经历了后期氧化。

除硫化物外,还可见极少量的皂石、滑石等硅酸盐矿物碎屑零星分布于非晶质二氧化硅基质中(图3g-h),皂石中充填细小的黄铁矿颗粒(图3g,i)。

3.2 矿化角砾岩

矿化角砾岩主要由蚀变岩石角砾、硫化物以及胶结基质组成,其典型特征是样品断面可见一定比例的碎屑角砾零散分布于基质。按其基质的物质成分又可将其分为硅质矿化角砾岩和碳酸盐质矿化角砾岩。其中硅质矿化角砾岩的胶结基质主要为非晶质二氧化硅。碳酸盐质矿化角砾岩的胶结基质主要为碳酸盐。

3.2.1 硅质矿化角砾岩

硅质矿化角砾岩主要由蚀变岩石角砾、硫化物和非晶质二氧化硅组成,三者体积占比分别约为5%、35%和60%。蚀变岩石碎屑粒径约3~10 mm,颜色呈黄褐色—灰绿色,磨圆度低,呈棱角状或次棱角状。岩石碎屑已发生高度蚀变。通过机械破碎方式挑选其中一个粗粒岩屑角砾(粒径约10 mm),对其开展XRD分析,结果显示该蚀变岩石角砾主要由滑石组成,并含有一定量黄铜矿和黄铁矿,该结果与TerraSpec Halo手持矿石分析仪鉴定结果一致。岩石薄片的显微镜下观察结果显示,滑石主要呈细鳞片状(图5a),此外,还可见阳起石、皂石、橙玄玻璃构成的晶屑和岩屑角砾,皂石中偶见细小黄铁矿包体(图5b-c),橙玄玻璃呈橙色[18](图5d),阳起石整体呈黄褐色,短柱状,具有微弱多色性(图5e)。部分岩屑角砾中仍可见更小粒级的碎屑角砾(图5f)。

图5 矿化角砾岩中蚀变岩屑的矿物特征a.细腻鳞片状滑石,似蚀变辉石形成,透射正交偏光;b.皂石中夹杂黄铁矿,反射单偏光;c.皂石中夹杂黄铁矿,透射正交偏光;d.夹杂在无定形硅(白色)中的橙玄玻璃(橙黄色),透射单偏光;e.短柱状阳起石,部分可见多色性,整体呈浅黄色,透射正交偏光;f.红色伊丁石,呈橄榄石假象,下部可见蚀变的他形橄榄石,透射正交偏光;g.菱镁矿呈细粒集合体,发育菱形解理,透射单偏光;h.粒状白云石(dol),解理发育,透射正交偏光;i. 白云石和菱镁矿被红色Fe氢氧化物覆盖,透射正交偏光。Fig.5 Mineral characteristics of altered debris in mineralized breccia

硫化物可大致分为两类,一类呈团块状,粒径达数厘米,由硫化物矿物集合体构成,与蚀变岩石碎屑机械混杂在一起,二者无交代,共同被非晶质二氧化硅胶结(图6a-b);第二类呈浸染状分布于非晶质二氧化硅中(图6c)。对于硫化物团块,矿物组成各异,但均由粗大矿物集合体构成,具有同心环带结构。如有些硫化物团块主要由粗粒黄铜矿组成,呈破碎的同心层状结构(图6d),大量次生铜蓝沿黄铜矿晶隙或裂隙对其强烈交代,指示该硫化物团块经历了较强风化和氧化作用;有些硫化物团块主要由黄铁矿、白铁矿和黄铜矿组成,呈同心层状残片结构(图6e),中心为粗粒黄铜矿,外层主要为粗粒白铁矿和黄铁矿;有些硫化物团块由粗粒黄铜矿和phase A(由一种橙色斑铜矿[19]组成,由俄罗斯科学家首次在logatchev-1热液区发现并命名,其理想化学计量分子式为Cu10Fe3S11),呈较为完整的同心层状结构,phase A居中,其外围被一层黄铜矿包裹(图6f);还有些硫化物团块主要由粗粒闪锌矿和少量黄铜矿构成。对于浸染状硫化物,其粒径明显较小,一般为2~50 μm,主要见黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿,大多呈自形-半自形粒状结构星散分布于非晶质二氧化硅中(图6c、6g)。

图6 矿化角砾岩中金属硫化物的矿物特征a.硅质碎屑角砾硫化物中蚀变非金属矿物分布,透射正交偏光;b.碳酸盐质碎屑角砾硫化物中蚀变非金属矿物分布,透射正交偏光;c.闪锌矿(sp)、黄铜矿(cpy)、黄铁矿(py)三者共生,被非晶质硅(asi)胶结,反射光;d.铜蓝(cv)与黄铜矿共生,反射单偏光;e.共生的黄铁矿(py)和白铁矿(mar),交代有黄铜矿(cpy),反射单偏光;f.浅橘色矿物Phase A出溶在黄铜矿(cpy)中,表面可见被Cu硫化物切割,反射单偏光;g.自形-半自形黄铜矿(cpy)和黄铁矿(py)松散分布在非晶质二氧化硅中,反射单偏光;h.不规则黄铁矿(py)赋存在碳酸盐矿物中,反射光;i. 黄铁矿(py)、黄铜矿(cpy)、斑铜矿(bor)三者共生,赋存在碳酸盐矿物中,反射单偏光。 Fig.6 Mineralogical characteristics of metallic sulfides in mineralized breccia

本研究分别对硫化物团块和浸染状硫化物中黄铁矿、黄铜矿和闪锌矿的矿物成分进行了对比研究。黄铁矿的电子探针分析结果显示硫化物团块中的粗粒黄铁矿的Fe含量为46.09%~47.36%,Cu含量为0~0.13%,浸染状细粒黄铁矿的Fe含量为44.88%~45.80%,Cu含量为0.09%~0.16%,硫化物团块中粗粒黄铁矿的Fe含量明显高于浸染状细粒黄铁矿,而浸染状细粒黄铁矿的Cu含量明显高于硫化物团块中的黄铁矿(图7)。黄铜矿的电子探针分析结果显示硫化物团块中粗粒黄铜矿的Cu含量为33.30%~33.65%,Fe含量为29.36%~29.87%,浸染状细粒黄铜矿的Cu含量为33.55%~34.32%,Fe含量为30.01%~30.09%,可见浸染状细粒黄铜矿的Cu、Fe含量以及Fe/Cu比值明显高于硫化物团块中的粗粒黄铜矿。闪锌矿的电子探针分析结果显示硫化物团块中的粗粒闪锌矿的Fe含量为3.36%~3.66%,明显低于浸染状细粒闪锌矿的Fe含量8.35%~9.39%。由硫化物团块和细粒浸染状硫化物中黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿的化学成分差异以及结构构造差异可推测其二者的成矿流体环境存在一定差异。

图7 硅质矿化角砾岩中粗粒与细粒黄铁矿的Fe-Cu含量变化图Fig.7 Fe-Cu variation of pyrite in siliceous mineralized breccia

非晶质二氧化硅是该类样品的基质部分,呈非晶态,将机械混杂的硫化物团块、碎屑以及蚀变岩石碎屑胶结在一起。硫化物团块及蚀变岩屑的裂隙和周围均可见非晶质二氧化硅充填和环带包裹。浸染状硫化物主要出现在二氧化硅环带内部。

3.2.2 碳酸盐质矿化角砾岩

碳酸盐质矿化角砾岩是由蚀变岩屑、硫化物角砾和碳酸盐基质组成,三者体积占比分别约为30%、30%和40%。蚀变岩石碎屑粒径约2~10 mm,颜色呈黄褐色—灰绿色,棱角分明,蚀变程度较高。全岩XRD(图8b)分析结果显示,该样品中含有菱镁矿、白云石、利蛇纹石±纤维蛇纹石、滑石、黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿等。对于蚀变岩石角砾,显微镜下可见鳞片状滑石颗粒呈不规则团块状或长条状集合体分布,还可见蛇纹石呈短纤维状呈放射状排布,另还可见少量皂石和Fe氢氧化物碎屑。这些岩石碎屑中还有微细粒黄铜矿和黄铁矿等硫化物包裹其中。对于硫化物角砾,肉眼可见粒径1~3 cm的大块黄铜矿集合体呈角砾状出现,这些硫化物角砾近距离排列,边界可拼合,似机械破碎所致。显微镜下显示这些黄铜矿集合体由细粒他形黄铜矿定向聚集在一起,角砾间的拼接带内由碳酸盐充填和胶结。除了大块硫化物角砾外,还可见细粒(一般小于50 μm)自形黄铜矿和白铁矿出现在碳酸盐颗粒晶间,或被其包裹(图6h-i)。碳酸盐基质主要为菱镁矿和白云石组成,显微镜下可见,在相对开放的孔洞内,菱镁矿和白云石呈自形粒状(图5g-h),并按放射状方式排列呈圆环状,白云石在内层,菱镁矿在外层,白云石表面可见褐色杂质,颜色偏暗,而菱镁矿晶体透光性较好。局部可见白云石和菱镁矿被红色的铁氢氧化物覆盖(图5i)。

图8 矿化角砾岩XRD衍射图谱Talc-滑石,Cpy-黄铜矿,Py-黄铁矿,Liz-利蛇纹石,Doi-白云石,Mag-菱镁矿,Arg-银镍黄铁矿。a. 硅质矿化角砾岩(岩屑角砾),b. 碳酸盐质矿化角砾岩(全岩)。Fig.8 X-ray (XRD) diffraction pattern of mineralized breccia

4 讨论

4.1 矿化样品中角砾状硫化物团块的成因分析

赤狐热液区矿化样品包括硅质硫化物、硅质矿化角砾岩和碳酸盐质矿化角砾岩三类。三者中均含有呈角砾状产出的硫化物团块。这些硫化物团块与基质中其他浸染状硫化物呈现显著差异。首先,硫化物团块通常以矿物集合体形式产出,尺寸可达数厘米,而浸染状硫化物的矿物粒径通常小于50 μm,显然硫化物团块与浸染状硫化物在粒径上存在数量级别差异,指示这两者可能为不同阶段产物。其次,硫化物团块中矿物的化学成分与浸染状硫化物中同种矿物的化学成分存在明显差异。硅质硫化物中粗粒团块状黄铜矿的Fe含量明显高于浸染状硫化物的Fe含量,且粗粒团块状黄铜矿的Fe/Cu比值整体高于浸染状产出的细粒黄铜矿(图4)。Seyfried曾对洋中脊热液流体开展了相平衡实验研究,发现当流体中Fe/Cu较高时,往往流体还原性更强[20]。由此推测具有较高Fe/Cu比值的粗粒黄铜矿可能对应于高Fe/Cu比值的流体,进而推测硅质硫化物中形成粗粒硫化物团块的热液流体可能具有更强的还原性,而细粒浸染状黄铜矿的成矿流体可能具有相对较弱的还原性,因此我们认为硫化物团块与浸染状硫化物可能为不同阶段产物。第三,硫化物团块大多具有一个典型特征,即多个团块通常聚集出现,各团块边界平直,且可完整拼合,似遭受机械破碎后,又经后期胶结所致。例如硅质硫化物中粗粒黄铜矿集合体构成的硫化物团块,尽管各团块边缘已被铜蓝所交代,但彼此之间边界仍清晰可辨,可吻合对应(图3b)。粗粒黄铁矿集合体构成的团块间也具有类似的边缘可拼合特点(图3e)。与之相反,细粒浸染状黄铜矿通常呈细颗粒单矿物被基质包裹,指示其可能与基质同时形成。第四,粗粒黄铜矿团块周边已被铜蓝显著交代,指示遭受了显著的后期氧化作用,而细粒浸染状黄铜矿通常较为新鲜,并未被次生含铜矿物蚀变交代,指示角砾状硫化物团块在形成时间上可能明显早于浸染状硫化物。

大西洋中脊高温热液活动区的产物一般呈丘体状堆积。海水沿构造裂隙下渗过程中不断与围岩发生反应,从中萃取Cu、Fe、Zn等成矿物质,逐渐演化成热液流体。当热液流体循环深度到达热源顶部的反应区时,热液流体因温度超过450°C而发生折返,沿裂隙在地表喷出形成耸立的烟囱体。一般烟囱体的形成时间约数年至数百年。当热液流体停止活动,烟囱内的硬石膏开始发生逆溶解,使得烟囱体结构失稳,同时烟囱也会遭受水下环境的不断氧化,最终发生崩塌,在其周围堆积成丘。考虑到研究样品中硫化物团块大多具有坍塌烟囱碎片的特征,例如有些呈棱角状,有些具有可拼合特征,有些具有同心层状结构,有些相对于基质中包裹的浸染状硫化物已遭受显著氧化,认为这些硫化物团块可能就是不同热液喷发周期形成的烟囱体倒塌而成的碎片。这些早期堆积形成的烟囱碎片在新一期富硅质流体和富碳酸盐流体的再次灌入交代作用下,被重新胶结在一起,形成了硅质和碳酸盐质矿化角砾岩,与此同时,流体中也结晶出细粒的硫化物颗粒,形成浸染状硫化物。

4.2 蚀变岩石碎屑角砾对围岩类型的指示

已有研究表明大西洋中脊热液活动按照基底岩石类型可分为玄武岩型和超基性岩(辉长岩-橄榄岩)型[4]:玄武岩型的典型热液区主要有TAG[21]、Krasnov[4]等;超基性岩型的典型热液区主要有Logatchev[5]、Rainbow[22]等。虽然迄今尚未在赤狐热液区采集到大块的超基性岩,但从本文研究的赤狐热液区样品中识别出的多种蚀变岩屑,结合赤狐热液区产出的地质构造环境,可大致推测出该热液循环系统的源岩类型。橙玄玻璃(图5d)一般为玄武玻璃的低温蚀变产物。皂石等黏土矿物也是玄武岩中常见的低温蚀变矿物。这种低温蚀变矿物主要出现在枕状玄武岩的顶部,蚀变温度<150°C[23]。本文研究的样品中除13-3号样品外,其余样品均显示出富Si质的特征。一般情况下,富Si质硫化物在镁铁质环境中的含量较超镁铁质环境中高[24],这也说明该热液环境很大程度上受到了基性源岩的控制。本文研究的13-3号样品为碳酸盐质矿化角砾岩,碳酸盐矿物、含滑石和蛇纹石岩屑的大量出现,可能与超镁铁质岩的热液蚀变作用有关。据前人研究,当含有CO2的热液流体与超镁铁质岩或蛇纹岩发生反应,会生成滑石、菱镁矿、白云石以及铁的氧化物等[25]。这与本研究中对碳酸盐质矿化角砾岩的矿物组合研究结果一致。菱镁矿和白云石的形成反映了流体中Ca浓度较高,这可能与蛇纹石化过程中,斜方辉石等硅酸盐矿物与热液流体反应时释放出的Ca有关[24]。因此,蛇纹石、滑石及碳酸盐矿物可作为本研究区超基性岩参与水岩反应的证据。

Escartin曾对大西洋中脊13°20'N大洋核杂岩体开展了高精度地形地貌研究,结果发现在核杂岩前端是一个连续的沟槽地貌(moat)以及裙边地貌(apron),其中沟槽对应于拆离断层出露于海底的边界线,而裙边地貌则是上盘和下盘不断风化累积的大小不等的角砾岩堆积体,岩石类型包含玄武岩、辉绿岩、辉长岩和橄榄岩[10]。赤弧热液区目前尚缺乏高精度地形地貌数据,但通过样品中蚀变岩屑的复杂性和多样性,结合热液区产出于OCC前端,可推测赤狐区热液活动整体位于上盘靠近沟槽地貌的边界处,相当于裙边地貌之上,因此热液区源岩类型可能同时包含基性岩和超基性岩。

4.3 赤狐热液区成矿模式

众多研究已表明现代海底多金属硫化物的成矿物质主要来自于对基底岩石的淋滤[26-27]。赤狐热液区位于拆离断层上盘,整体位于基性岩基底之上,成矿物质主要来自于流体对基性岩淋滤。研究样品中蚀变岩石碎屑的蛇纹石+滑石+菱镁矿矿物组合又指示了超基性岩参与水岩反应并提供成矿物质的可能。铜铁硫化物等高温块状硫化物的出现表明其深部存在足以驱动高温热液对流的热源驱动力。已有研究表明,在慢速扩张脊上的热液活动可以由三种显著的潜在热源驱动[28]:岩浆热源、超镁铁质岩石蛇纹石化放热、深部侵入热岩体的热抽取。蛇纹石化放热一般温度较低(<200°C),仅可形成类似Lost City型低温热液区。因此,对于赤狐热液区来说,脊轴深部热侵入岩体或潜在岩浆房的热源驱动可能是该热液区高温热液产物形成的主驱动力,蛇纹石化放热对热液驱动起到了辅助叠加作用。核杂岩体的出露是大型拆离断裂构造的突出证据,也是热液流体可能的主要导矿构造。大西洋中脊13°31'N的Semenov-4热液区位于拆离断层上盘,核杂岩体前端,基岩为玄武岩,前人研究已证明该热液区为典型的“基性岩-超基性岩型”双源岩控制型热液区[29]。赤狐热液区很可能与Semenov-4热液区具有相似的成矿模式,也是“基性岩-超基性岩型”双源岩控制型热液区。

5 结论

(1)南大西洋中脊赤狐热液区矿化样品包括硅质硫化物、硅质矿化角砾岩和碳酸盐质矿化角砾岩三类。三者中均含有呈角砾状产出的硫化物团块、浸染状硫化物及蚀变岩石碎屑。

(2)通过对硅质硫化物和矿化角砾岩中硫化物团块以及浸染状硫化物结构构造、矿物成分对比研究,认为这些硫化物团块可能是不同热液喷发周期形成的烟囱体倒塌而成的碎片或角砾。这些早期堆积的烟囱碎片在后期富硅质流体和富碳酸盐流体的再次灌入交代作用下,被重新胶结在一起,形成了硅质和碳酸盐质矿化角砾岩。

(3)矿化角砾岩中岩屑物质既包含皂石、橙玄玻璃、铁氢氧化物等基性岩的低温蚀变产物,又包含滑石、蛇纹石、菱镁矿、白云石等由超基性岩经蛇纹石化和富CO2流体共同作用的蚀变产物,推测赤狐区位于拆离断层上盘裙边地貌杂岩区,源岩类型可能同时包含基性岩和超基性岩。黄铜矿、黄铁矿等高温硫化物的出现指示深部基性热源体为热液流体循环提供了主要驱动力,但同时叠加了超基性岩的蛇纹石化放热作用。因此,初步认为赤狐热液区可能为基性岩-超基性岩双源岩控制型热液区。

致谢:感谢参加中国大洋52航次“大洋一号”科考船上的全体科考队员和船员。