《促织》“求神问卜”及“魂化促织”的情节分析

——中学名篇新解之三:品悲喜的人生

⊙梁昌瑜 [哈尔滨师范大学,哈尔滨 150500]

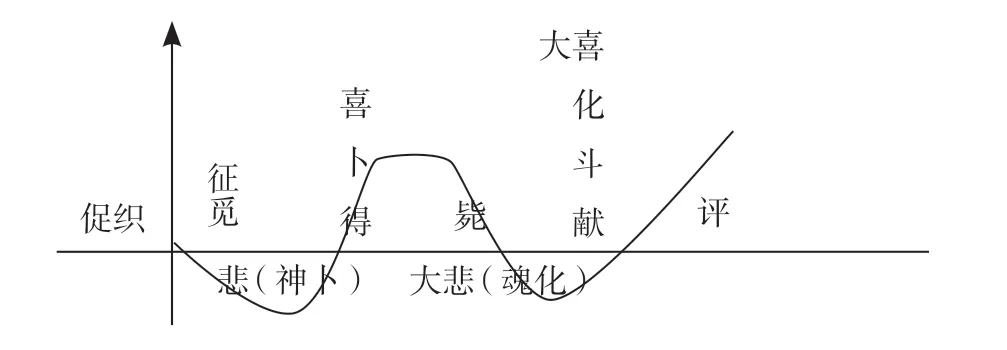

本篇文章的故事脉络主要分为两个方面。一方面以促织为线索串联起一条故事情节的主线,另一方面以主人公成名的心理变化为线索连接起一条人物情感变化的主线。归纳为如下图所示:

从上图中我们不难看出成名在征促织与觅促织时心情是悲的,在卜促织与得促织之后成名的心情变为喜,接下来得知儿子将促织毙死之后成名的心情变成大悲。正是因为此时的悲与之前的悲相比应是更加的悲伤,失而复得之后成名的心情又变成了大喜。由此我们可以看出一只小小的促织使成名的心情此起彼伏,也联系着成名一家的福祸安危。在第一阶段悲与喜的过程中成名是靠着神卜来帮忙,在第二阶段大悲与大喜之间成名是靠着儿子魂化渡过难关,这两个情节都带有神秘的色彩,透过这些描写我们可以把握作者所表达的现实主题,进而体会幻想与现实相交融这一写作手法独特的艺术魅力。

一、“求神问卜”情节分析

在文章的开头,作者就交代了故事发生的背景:“宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间。”这句话虽然精练简短,却是整个故事的起因,背景的简要交代也为全文做了极好的铺垫。其中一个“尚”字我们便可想象在皇宫里,上至皇帝下到宫女、太监“热火朝天”斗促织的情景。宫中不产促织,所以只能向民间征收。通过描写皇帝的荒淫无道以及官吏趁机搜刮百姓,表现了当时现实社会的黑暗。

接下来文章的主人公出场:“邑有成名者,操童子业,久不售。为人迂讷,遂为猾胥报充里正役,百计营谋不能脱。”从这里我们可以得知成名是一位长期未考中秀才的读书人,性格迂拙又不善言词,因此成名被管理事务的小吏报到县里担任里正的差事,他想尽办法还是无法摆脱。对于成名而言,他既不敢勒索老百姓,又没有抵偿的钱,只好自己去找,忧闷欲死。作者蒲松龄以一个“售”字写尽天下穷书生的悲伤与无奈。

这时“村中来一驼背巫,能以神卜。成妻具资诣问……”巫婆至村,成妻问卜,而后成名按图索虫,最终得到一只状极俊健,巨身修尾,青项金翅,称得上价值连城的促织。巫婆的出现,给成名一家的命运带来了转机,虽有些唐突离奇却也让一家人绝处逢生,大喜过望。这段话中我们可以看出百姓对巫婆的迷信与看重,说明了在现实社会中百姓有许多苦难是无法解决的,只能求助于神巫,充分体现了老百姓为生计奔波的劳苦、辛酸和艰难,揭露了为政者的贪婪与凶残。

世上本没有所谓的神巫,神产生于人对自然的恐惧,源于人对现实的无法超脱。在成名走投无路之时,作者设置了“求神问卜”这一情节,不难看出,作者同情成名的不幸遭遇,又不能为成名找到真正的出路,所以只好出此下策为成名渡过难关。这一情节的设置为推动故事的发展提供了重要线索。

二、“魂化促织”情节分析

成名“求神问卜”获得的这只促织并没有给他的家庭带来好运,而是被他的儿子不小心杀死,儿子感到十分恐惧,最后自己魂化变成了一只促织。在文章的第六自然段中,成名夫妻俩见到儿子的尸体,“化怒为悲,抢呼欲绝”,待“近抚之,气息惙然”,突然又觉得儿子仍有生的希望,于是“喜置榻上”,“心稍慰”。然而,转眼见到“蟋蟀笼虚”,则又变得“气断声吞,僵卧长愁”,接着听见有促织叫声顿时又惊有喜;见到小虫,就以其小劣之;细细端详后,“意似良”,“喜而收之”,又“惴惴恐不当意,思试之斗以觇之”。短短数句,跌宕起伏,一波三折,人物的心理活动让读者感同身受,同时行文辅之以形象灵活的动作和栩栩如生的神态刻画,竟产生了大大小小六次转折起伏,将读者的焦虑心、欣喜心、紧张心“玩弄”于笔墨之间。

《促织》这篇文章中成名心理的变化,一定程度上映射了他对促织的珍视甚于儿子的安危,进而曲折地展现了当时社会虫命为贵,人命为贱的残酷现实。其实成名儿子魂化成一只促织在文中也早有伏笔,第一处在母亲骂他“业根,死期至矣!而翁归,自与汝伏算耳!”第二处在父亲得知儿子将促织毙死之后“如被冰雪”,“怒索儿”,这就暗示了成名很有可能是因为害怕父母的责怪而选择了跳井自杀。

文章的第七自然段,则通过促织与其他动物的搏斗这条主线以及成名和游侠儿的心理变化两条暗线编织出整个故事的精彩部分,尤显高妙。最后作者写道:“后岁余,成子精神复旧,自言身化促织,轻捷善斗,今始苏耳。抚军亦厚赉成。不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄躈各千计;一出门,裘马过世家焉。”这段文字运用了夸张和讽刺的手法,描述了成名家因祸得福的结局,然而这样幸福、美满的结局其实只是人们心中的一种假象,作者是想借此来映射现实社会的残酷与污浊。

成名一家遭受的大苦难,精神所受的大折磨,不因其他,仅仅是因为皇帝的一个小小的乐趣。成子魂化成促织正是大苦难与小乐趣的矛盾无法解决的结果。有了这只小促织,皇帝的小乐趣才能得到满足,成名的大苦难才能终止,这是荒唐与可笑的,但又是现实。在这里隐含着一组巨大的对比:儿子的生命与促织的生命孰轻孰重?很显然,在儿子与促织的性命在不可兼得的时候,成名自然便会舍儿而取促织者。不仅如此,即使舍弃儿子也不足以让成名摆脱悲惨的命运,只有让儿子变成一只善斗的促织才能挽救一家人的性命,这是怎样一种没有天理的社会!这些在反映作者对被压迫者的深切同情时,也反映了普通百姓对生活的美好愿望。

三、结论

成名“求神问卜”,成子“魂化促织”,这两个情节在全文中都是重要的转折点,是文章的高潮,是推动后续故事发展的关键所在。结合全文,造成“求神问卜”“魂化促织”主要有两方面的原因:一方面是受社会制度的影响。在当时的封建制度下,由于皇帝一时的兴趣,官员就媚上欺下,向民间征收小小的促织,从而使百姓劳苦不堪。另一方面是受社会风气的影响。在黑暗的社会环境下,宫中沉迷享乐的风气竟让一只促织逼迫一家人走向绝望的边缘,他们的遭遇是惨痛的。通过这两个情节我们也可以看出《促织》这篇文章的创作意图就是借前朝故事来揭露黑暗现实,批判的锋芒直指皇帝。

①刘祥:《笔下荒唐事,人间暗黑史——〈促织〉解读与教学设计》,《中学语文》2021年第5期,第2页。

② 虞晔如:《〈促织〉教学设计》,《语文教学通讯》2008年第5期,第2页。