冯文潜对高校图书馆与博物馆文献资源建设的贡献与启示

●伍 巧 (南京大学 南京 210023)

馆长对图书馆的发展具有不可替代的作用,高校图书馆作为高校教学与科研的重要机构,馆长在其中更是发挥着重要的领导与凝聚作用。南开大学的学科发展与人才培养离不开南开大学图书馆的积淀与支持。南开大学图书馆于1919年建立,1949—1966年被认为是其恢复发展时期,冯文潜先生于1952—1963年任南开大学图书馆馆长,为南开大学图书馆的发展奠定了坚实的基础,他同时兼任天津历史博物馆(1952年成立)馆长,为天津历史博物馆的发展也付出不少心血。本文旨在梳理冯文潜于南开大学图书馆及天津历史博物馆文献资源建设所作之贡献,深入挖掘其在典籍文献资源建设方面发挥的作用,探索其文献建设思想对当今高校图书馆文献资源建设的启示。

1 冯文潜生平及相关研究

冯文潜(1896—1963),字柳猗,出生于河北涿县的一个盐商家庭。1912年就读于天津南开中学,后入大学预备班。1917年留学美国爱荷华州格林奈尔大学,1920年获文学士学位,旋入芝加哥大学研究哲学与历史。1922年到德国柏林大学研究美学。1928年回国,任国立中央大学哲学系讲师、副教授。1930 年任南开大学哲学系教授。1938年任国立西南联合大学哲学系教授、系主任。1946 年任南开大学哲学系教授,兼文学院院长、哲学系主任、历史系主任等[1]。哲学与美学课程的学习,以及丰富的留学经历,使得冯先生认识到图书馆与博物馆在推动国家文明进程与国民自我教育中发挥的作用。因此,自1952年正式任南开大学图书馆与天津历史博物馆馆长后,他满怀热情地投入到工作中,直到1963年病逝。

冯先生留下的文章与著作确实寥寥,但每谈及高校图书馆发展史或南开大学图书馆时,他都是绕不开的人物,以往多有学者或图书馆员着墨以表达纪念与赞美。《南开大学图书馆建馆八十周年纪念集 1919—1999》中最早总结了冯先生对南开大学图书馆的贡献[2]。后刘光慧的《冯文潜与南开大学图书馆》从冯先生的馆长人格与日常工作着手,探讨了冯先生对南开大学图书馆的贡献,认为冯先生是南开大学图书馆发展时期的开拓者与奠基人[3]。尚晓层、王尧的《化作春泥更护花——记南开大学原图书馆馆长冯文潜教授》通过对冯先生之子冯承柏与其他图书馆员的采访,展示了冯先生对图书馆与博物馆事业的情怀[4]。张峰的《大学图书馆馆长研究》介绍了冯先生在南开大学图书馆的实践工作[5]。南开大学图书馆古籍特藏部主任惠清楼研究了冯先生对图书馆建设的贡献及其办馆思想,详细梳理了冯先生在图书资源建设、规章制度建设、馆舍和空间布局建设以及员工队伍建设等方面发挥的作用[6]。此前的研究对冯先生的梳理已较为详细,但对冯先生于文献资源建设贡献的研究仍不够深入,也未曾将其对天津历史博物馆的贡献纳入思考,这正是本文需要探讨的重点问题。

2 冯文潜在任期间的文献资源建设情况

图书馆馆长在长期的管理中形成的思想意识、价值观念、理想信念及道德情操等,会直接影响馆员的观念和行为选择,从而影响图书馆的形象、竞争力和凝聚力[7]。冯先生任职南开大学图书馆、天津历史博物馆期间,一直紧跟读者与观众的需求调整管理方针与政策,为二者的发展发挥了重要的推进作用。作为馆长,冯先生事必躬亲,尽心竭力,对待馆中的大小事都亲力亲为,尤其在文献资源建设方面,更是有着卓越的贡献。

2.1 有章可循,随时调整

冯文潜在南开大学图书馆的管理方面有章可循,井然有序。在文献资源建设方面,冯先生制定了严格的规章制度,包括《南开大学图书馆工作条例》《各系组(公共课程教研组)请购图书暂行办法》[2]51等,以实现采购图书的规范化。1958年,在冯先生的领导下,南开大学图书馆将期刊的阅览与采购工作从阅览与采编部门独立出来,成立单独的期刊部门,实行采、编、阅在内的“期刊一条龙”的管理体制[2]88,为之后图书馆的期刊有序化管理提供了较好的思路。同时,成立装订室,解决了报刊装订和破旧书刊的修补问题。1960年,设置内部资料室,以管理馆藏中不宜公开传播的书刊。制度的建立与组织结构的调整,使南开大学图书馆的采购与管理工作更加清晰,为师生提供的服务也更加人性化、便捷化。

在文献采购方面,冯先生认为综合性高校图书馆的藏书,除购置与教学科研直接有关的文献外,其余有价值的中外图书也要兼收并蓄,如冯先生曾以2 000元购藏原法租界图书馆10 000多册法文图书,其中有很多法国著名的现代小说[6]。同时,冯先生提出“种多册少”的购书方针。1956年12月,冯先生派代表钱荣堃副馆长在全国第一次高等学校图书馆工作会议上提交的论文《我馆坚持种多册少的藏书建设方针》[2]87,引起与会者的重视,这在当时图书馆经费均有限的情况下,是因地制宜、可以实现读者需求最大化的方针,对于当时图书馆的发展具有重要的意义。

在采购时,南开大学图书馆非常重视内容质量,不盲目听取读者的意见。如在订购外文书刊方面,强调质量与注意节省外汇,南开大学经济学系教授魏埙回忆道:“图书馆特别告诉我,也是告诫我,我选订的一本书,书名看起来不错,而实际上却是一本画报性的读物。这使我以后选书不能只看书名,重要的是设法了解内容介绍。对外文刊物,图书馆定期进行检查,特别是新购订的刊物,根据其内容和使用情况,及时进行淘汰和调整。”[2]153-154由此可以看出,在冯先生的领导下,图书馆的文献资源建设有一定的规范与原则,实践中处处仔细且严谨。

2.2 广开书源,重视典籍

在冯文潜工作的11年间,南开大学图书馆重视图书采购,广开书源,增加了许多藏书。当时图书馆的文献来源主要涉及三种途径:一是向书店购买;二是名家捐书;三是由教师购买后捐给图书馆。

冯先生学贯中西,在识书、买书方面颇为擅长,为南开大学图书馆购买了不少珍贵的文献,如任职期间采购周恩来总理的《检厅目录》《警厅拘留记》。1958年,冯先生得知有一个法国人开的书店要卖掉后,立即到书店选了一批书,其中有一份法国人印制的中印边界地图,这份地图为后来解决中印边境争端发挥了很大的作用。

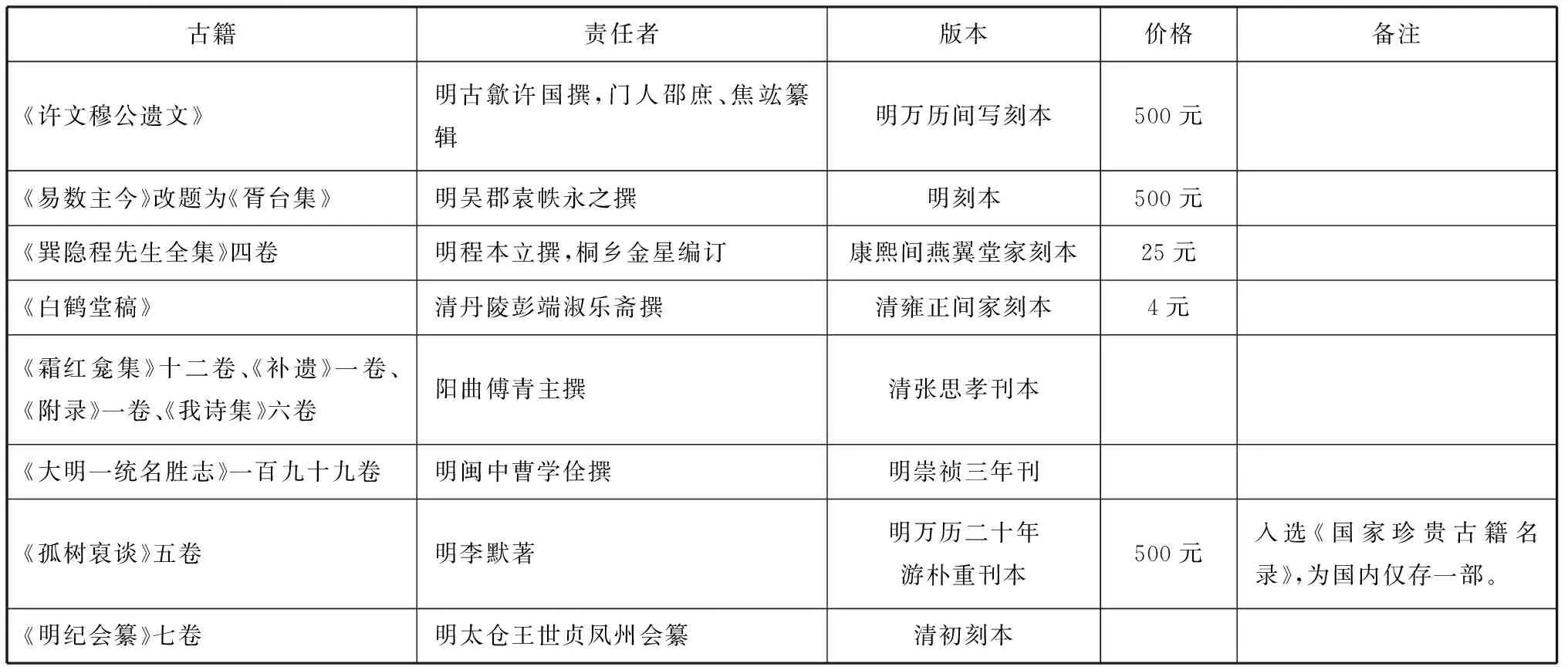

天津市古籍书店曾为南开大学图书馆古籍的重要来源,长期与南开大学图书馆保持业务合作关系。王振永与雷梦辰为天津市古籍书店负责对接的店员。据王振永《贩书随笔》记载,南开大学图书馆仅1958年从天津市古籍书店购买的古籍有9部,其中有三分之一的价格十分昂贵(见表1)[8]。雷梦辰与冯先生的关系也较为密切,先后为南开大学图书馆送去七八十种清代版本的地方志书,其间,雷先生从山东采购到清代一位亲王写给皇帝的奏折,其中提到义和团的情况,因考虑到冯先生曾为大学生研究这一课题寻求过资料,雷先生对其他人出的高价不为所动,在探望病中的冯先生时将奏折赠送给了他[9],为南开大学图书馆古籍文献的收藏发挥了重要的推动作用。据惠清楼统计,1958—1963年,图书馆购买的古籍至少24部,其中《御制文集》《迦陵词稿》《孤树裒谈》及宋刻本《丽泽论说集录》等均入选国家珍贵古籍名录[6],冯先生对于南开大学图书馆古籍文献的收藏之功可见一斑。

表1 1958年南开大学图书馆于天津市古籍书店所购古籍情况

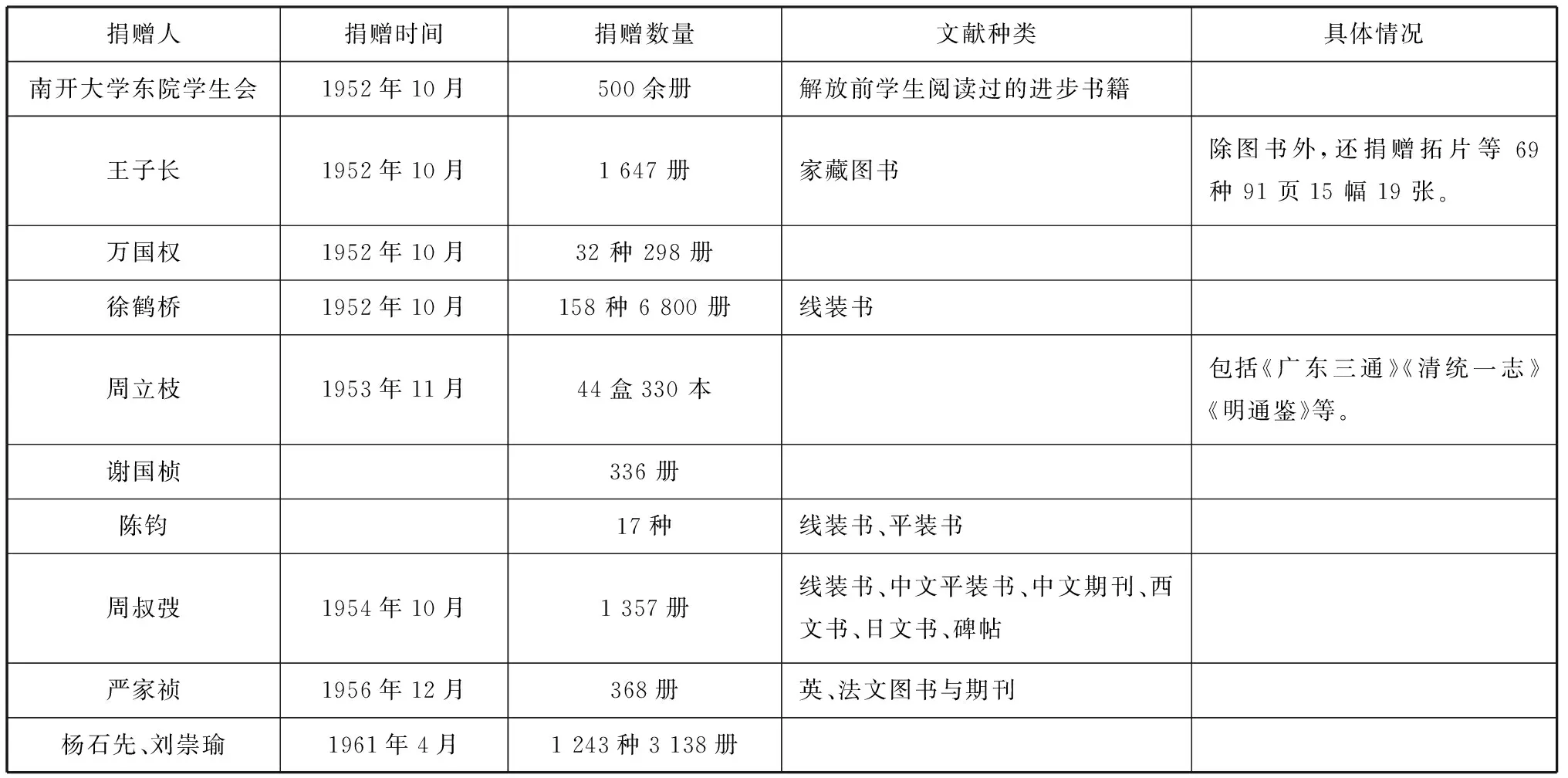

名家捐书亦是南开大学图书馆重要的馆藏来源。南开大学历史学院教授魏宏运曾回忆,1952年全国院系调整,北京大学郑天挺教授、清华大学雷海宗教授调到南开大学,他们和冯先生经常在一起谈心聊天,议论最多的是图书馆的建设问题,关于如何充实馆藏书籍,冯、郑等多次谈到应设法争取天津社会名流捐赠其藏书[2]144-145。这一设想得到了较好的实践,南开大学图书馆收到了众多名家的捐赠文献,其中许多文献极为珍贵(见表2)。

表2 1952—1963年南开大学图书馆得名家捐赠文献情况

同时,冯先生也鼓励教师为图书馆购书,还委托过来新夏先生帮助南开大学图书馆采购古旧书。魏宏运教授曾就此回忆道:“建国初期,北京琉璃厂、东安市场、西单商场、隆福寺、天津天祥商场、劝业场楼上旧书摊很多,冯老鼓励教师为图书馆购书。我有逛书摊的癖好,给图书馆买进不少书籍。海关册和北洋政府公报是我和来新夏先生在东安市场书摊上发现的。我给冯老打了电话,冯老立即作出决定,并用汽车运载到学校。”[2]144-145对于购书赠图书馆这件事,冯先生率先垂范,虽然由于经费有限,冯先生对学校的图书经费均节约使用,但遇到珍贵图书时,他不惜重金购买,再赠送给图书馆。据黄扶先女士回忆,1962年,天津市古籍书店推荐给南开大学图书馆一部《中国盐政史》,这是一部难得的善本,因价格昂贵,公家不买,冯先生便以分期付款的方式购买后再赠予图书馆[10]。

图书馆的发展离不开馆际之间的合作,冯先生一直注重馆际合作。1956年4月,南开大学图书馆与北京图书馆及一些高等院校图书馆建立馆际互借关系,广泛开展馆际互借工作[2]87。在天津区域内,与天津图书馆分工合作,分类别购书,南开大学图书馆专购清人诗文集与方志,天津图书馆专购明人文集,以节约购书经费并实现资源互补[6]。

2.3 以身作则,捐赠文物

冯文潜不仅是南开大学图书馆发展的奠基人,也是天津历史博物馆的重要发展者,前者的付出多侧重于教育方面,后者的努力则侧重于文化保护方面。天津历史博物馆与天津各区管理文物的文化单位(文化局、文化馆等)都有直接联系,对地方文物、古迹考察与方志修撰均有帮助,多向地方征集收藏文物[11],如绘于光绪六年(1880年)的《盛字全军屯田图》是新中国成立初从小站镇(位于天津市津南区)征集的文物。

冯先生作为天津历史博物馆的馆长,不吝将自己的收藏捐赠给天津历史博物馆,如冯先生在20世纪50年代末,向天津历史博物馆捐献175件文物,包括名人信札、地毯、风筝、木版印画,以及天津地方著名画家的绘画等。其中,冯先生捐献的陈靖画山水屏幅,是开津门山水一派先河的清代画家陈靖的代表画作,是地方美术的重要历史资料。冯先生捐赠的名人信札中包含大量各类人物与严修的通信,是今天学者研究严修和天津地方教育、文化的重要史料[12]。

在冯先生任职期间,天津历史博物馆迎来两次文物捐赠高潮。第一次约为1950—1954年间,如周叔弢先生于1952年捐献7件书画作品。另有一段冯先生与杨石先先生的佳话,杨先生共捐墨两次给天津历史博物馆,第一次情况不详,第二次则是在1952年的9月14日,杨先生通过好友冯先生,将“曹素功极品佳墨(青麟髓)文物共一匣七块”转交天津市文化局,丰富了天津历史博物馆的馆藏。1954年,徐世章先生去世后,其家属也将所藏玉、砚、名画、法帖、竹雕、印章等文物捐给国家,天津历史博物馆现藏古砚,多为徐先生捐赠品。第二次文物捐赠高潮约在1958年至20世纪60年代初期,为响应天津市提出的“工业抗旱”口号,社会人士与收藏家们纷纷交售或捐赠文物,涉及青铜器、玉器、书画、法帖等文物[13],极大地丰富了天津历史博物馆的馆藏。

3 冯文潜对南开大学图书馆及天津历史博物馆的贡献

3.1 充实馆藏,推动二馆发展

南开大学图书馆如今得以有丰富的馆藏,冯文潜功不可没。1962年,冯先生接受《人民南开》记者专访时介绍了图书馆的情况:藏书达70万册,比解放前增加了3.2倍,图书馆的馆藏容量也超过解放前20倍[2]91。在《南开骄子》中,有人回忆道:“一次,同一位馆员谈起馆内的藏书,那位工作人员不无自豪地说:‘咱们的老馆长当年非常重视图书采购工作,所以咱们馆的藏书才会这么齐全!’过后我才明白她指的是冯文潜老馆长。是啊,我们这些后来的南开人能广泛涉猎如此丰富的图书,应归功于前辈,归功于我们的老馆长!”[14]这些馆藏为南开大学图书馆的发展留下了丰厚的积淀。

同时,在天津历史博物馆正式成立后,冯先生一直关注着文物典藏,无论是自己捐赠的文物,抑或是好友通过其捐赠的文物,都充实了天津历史博物馆的馆藏,推动了天津历史博物馆的发展。

3.2 收藏典籍文物,保存重要文献

新中国成立之初,许多典籍文物处于流散状态,冯文潜通过自己购买、图书馆采购、鼓励教师购买、委托名家等方式,使许多珍贵的典籍文物得以保存收藏。同时,冯先生响应国家号召,捐赠自己收藏的多件文物,接收与管理社会人士、名家售归或捐赠之文物,对文物的保存、保护都贡献了自己的力量。

除典籍文物外,冯先生对其他文献也有保存之功。例如,20世纪50年代,南开大学经济研究所面临被取消的严峻形势,中国人民大学要求调拨经济研究所的全部图书为其使用,上级领导安排统一调拨时,冯先生不同意,他认为经济研究所的藏书为几辈人共同努力所得,不宜分散,应保护这批藏书并形成馆藏特色[10]。因此,他冒着犯本位主义错误的风险,顶住他人非议,阻止了调拨的决定,保护了这批藏书,为后来恢复经济研究所提供了助力。

3.3 服务教育,助力文化发展

冯文潜以文献资源建设为基础,为广大师生的学习、阅读等提供了高质量的服务。冯先生不仅注重藏书,也注重书籍的整理与利用,其在职期间,组织了大量图书的编目工作。如1956年,组织人力对馆藏的1859—1949年间的海关册进行整理与编目;1958年,利用暑假时间,组织历史系部分师生对周叔弢先生赠送的线装书进行整理与编目,促进了图书的流通与利用。冯先生将学科建设与图书采购紧密联系起来,到学期末,组织人员调查各系用书情况,编印教学参考书单,请任课教师填写,然后根据教学用书实际情况,挖掘馆藏,订购新书。及至暑假,提前将所藏之新学年教学用书备好,并及时添购参考书,以满足师生需求。

同时,冯先生利用藏书,以辅助学生学习为目标,将育人思想贯穿入各活动之中,多次筹备图片、书籍展览,除举办一些馆藏画册精品展外,还筹备了“五四”青年节图片、书刊展览,还有图书损坏情况小型展览会,以教导并警示学生爱护书籍。为帮助学生们学好《中国现代史》课程,图书馆还协助历史系中国近现代史教研室举办相关书刊展览,图书馆的育人之功用得到了充分发挥。

除此之外,冯先生为南开学者的学术研究提供了强有力的支持。如当时在天津大学化工系任教的陈国符教授,委托南开大学图书馆为他查借《道藏》一书,因此书未编目,工作人员遍查不到,后冯先生凭借其丰富的图书知识,肯定此书在周孝友堂赠书中,在未编目的十万卷古书中找到了《道藏》,陈教授念念不忘此事,在提到其对古代化学研究的成果时,总会说“其中有冯文潜馆长的支援”[10]。

除帮忙找书外,冯先生还利用博学的知识为学者提供学术指导。来新夏先生在《近三百年人物年谱知见录》的后记中提及,1957年,来先生去图书馆翻读清人年谱时,冯先生建议来先生将清人年谱清个底数,写点摘要,积少成多,为后人节省翻检之劳,并表示可为搜求与转借图书提供方便,来先生听取了冯先生的建议,终于完成了这部专著,为清人年谱研究提供了丰富的资料来源[15]。这说明冯先生即时关注到利用图书馆治学的读者,并及时给予学术指导,此为图书馆最高端的服务,但非一般的专业馆员力所能及,可见冯先生学识之深,诲人不倦。

天津历史博物馆则以馆藏为基础,宣传历史文化知识,如为庆祝新中国成立十年,天津历史博物馆开展“天津革命史陈列”,通过3 000多件珍贵的革命文物展示了天津人民的革命斗争史[16],促进了革命文化的传承与弘扬。

4 冯文潜的文献资源建设思想对当今高校图书馆及博物馆建设的启示

离冯文潜先生逝去至今已有50余载,南开大学图书馆乃至各高校图书馆都发生了巨大的变化,虽环境已变,冯先生的文献资源管理与建设思想仍然可以为当今高校图书馆与博物馆的发展带来启示。

4.1 完善规章制度,推进工作标准化、规范化

冯文潜在任期间,不仅于文献资源建设制定有一定的规章制度,于其他馆务工作也有章法可循。推及至今,高校图书馆应建立完善的规章制度,完善与文献资源建设有关的流程,尤其要注重资源采购流程的规范,重视对合同条款的研究和约定,主动争取更多的合理权益[17],以推进馆际互借、机构知识库、存档、数据挖掘等多项工作的标准化与规范化。如公共图书馆与高校图书馆常常合作提供信息服务,当公共图书馆利用高校图书馆的文献资源为社会读者提供文献传递服务时,涉及的服务对象、管理体制、制度规范等方面都会有新的变化和要求,使得高校图书馆面临着潜在的侵权风险[18],对此,高校图书馆需倡导完善现有法规,加强与数字出版商合作,以为高校图书馆开展社会服务争取最大限度的合理使用权。

博物馆的文物藏品是实物资源,数字影像是衍生于实体资源的无形资源,博物馆将其馆藏文物进行数字化采集加工是适应社会发展的必然趋势[19],但我国的文化数字化保护工作尚未建立有效的数字化建设管理体制,缺乏标准制度建设[20]。因此,博物馆应建立文物数字化标准体系与运行机制,尤其是完善文物数字影像的版权制度,使其在构建数据库、数字展示、文创产品设计时得到合理的应用。

4.2 优化采购经费配置,合理采访文献

无论是20世纪50、60年代,还是如今,高校图书馆均面临着经费紧张的问题。冯文潜当时的做法是为节约经费,广开书源,以满足师生需求为主,贯彻“种多册少”的方针,当代图书馆需要考虑的则是如何优化文献信息资源的经费分配。高校图书馆应建立评估标准,对文献资源的重要程度进行排序,从而有所取舍。如上海交通大学图书馆,在购买电子资源时,综合考虑购买成本、使用效益、学科契合度、是否在协议方案内、是否永久使用、是否集团采购、价格涨幅等指标,将电子资源划分为非常重要、比较重要、重要、一般4个级别,同时考虑学科馆员与师生的意见建议进行采购经费的分配,标准较为全面且合理。

冯先生在任时,非常重视古籍文献资源的收藏与利用。但如今高校图书馆存在古籍数字资源不足、特色古籍资源较少、支持力度不够等问题[21]。面对不断增长的研究需求,高校图书馆应加强馆内古籍数字资源建设,为用户的使用提供便利。同时,高校图书馆之间应加强合作,共建共享资源。在古籍资源采访方面,高校图书馆应及时关注典籍信息,尤其是海外拍卖信息。

对于博物馆来说,经费来源比较单一,主要依赖财政拨款。博物馆的经费支出主要包括一般事务管理、展览展示、文物征集收藏及保护、宣传及推广、文物业务研究、工资福利等方面[22]。各类型博物馆应拓展经费来源,设立专项文物征集经费,包括收购、奖励、运输、差旅、专家鉴定、仓储费用等,以完善文物征集工作的经费保障[23]。

4.3 加强馆际合作,打破机构限制

高校图书馆的院系资料室是重要的文献信息中心,但除一些部属重点院校实现了建立学科分馆、自动化管理外,大部分高校院系资料室还处于初始状态[23],冯文潜在南开大学图书馆任职时,图书馆与院系资料室便是一体化管理的,以便师生的使用。因此,高校图书馆应加强与院系资料室的合作,可以采取馆院共建的模式实现文献资源的共建共知共享,如对图书馆与院系资料室的文献资源进行统一的整理、编目,建立联合文献资源书目数据库等。

高校图书馆与公共图书馆是不同类型的图书馆,但冯先生与黄钰生馆长(时任天津图书馆馆长)在资源共享方面达成了共识,实现了南开大学图书馆与天津图书馆的分工合作,这是当今图书馆应当借鉴的。2008年,湖南省成立地区性图书馆联盟,由湖南图书馆牵头与省内9所主要的高校图书馆达成合作协议,建立“湖南省文献信息资源共建共享协作网”,为全社会网络用户服务,虽然高校是集中开展研究的地方,但全社会需要使用学术型数据库的用户并不在少数,高校图书馆与公共图书馆合作共享文献,已成为图书馆服务创新的大趋势。

目前博物馆的发展问题在于缺乏馆际之间的交流,缺少与其他机构的合作与交流,在馆际交流上缺乏主动性和积极性。博物馆的数量庞大,但文物收藏工作主要集中于中大型博物馆,市级以下的中小馆馆藏文物少、文化价值普遍较低,总体展出率比较低,省级以上博物馆馆藏文物较多,但部分文物资源只能在库房中保存[24]。因此,博物馆需要平衡不同规模不同类型博物馆的资源流动,大型博物馆应适当将资源下放,与中小型博物馆实现文物共享,以促进文物推广。博物馆之间也应加强馆际之间的文物交流,实现藏品共享,如红河州博物馆推出本馆特色展览并巡回展览,同时引进其他省的精品展览,打造了特色品牌,推进了博物馆事业的发展,取得了良好的社会效益与文化效益。

图书馆与博物馆均为承载文化的主体机构,除了图书馆、博物馆自身的馆际合作外,还可打破限制,实现图书馆、博物馆的合作,如南昌汉代海昏侯文化资源内容广博,博物馆难以完全支撑巨大的资源库建设,就可以多家机构联合共建的方式全面展现海昏侯文化资源,实现文化资源利用价值的最大化[25]。需要注意的是,图书馆与博物馆合作时,一定要制定好相互协调的馆藏发展政策,明确各自的馆藏方向,以减少重复馆藏。

4.4 挖掘文献、文物内涵,促进资源利用

文献、文物资源建设的最终目的在于资源的开发与利用,无论是高校图书馆还是博物馆,冯文潜都注意实现资源利用的最大化。在当今社会,高校图书馆较少为教学提供深入服务,即使有高校设置学习支持栏目,其服务内容大多以体验和宣传推广为主,缺少课程服务,没有形成对本科生课堂教学的有效支撑[26]。因此,高校图书馆应注意将学科建设、教学服务与文献采访等结合起来,完善面向师生的课程服务体系,包括建立课程储备(为师生提供资源)、建立课程指南(提供针对某一课程整理的专题资源)等,关注利用图书馆治学的读者,助力其学术研究的发展。同时,有选择地挖掘经典文献的内涵,实现文献的阅读推广。在古籍利用方面,除加快古籍数字化进程外,高校图书馆需推动古籍阅读推广工作,可通过设立公共选修课、讲座、编目实践、展览、新媒体推送等方式进行古籍的宣传与推广。

博物馆常以充实馆藏、完善基础设施等为工作重心,面向参观者的服务缺乏体验性。因此,博物馆应加强用户为中心的服务意识,利用新技术(VR等)为用户提供视觉、触觉、听觉等各方面的体验。同时,可加强与地方高校的联系,以参观、讲座、报告等方式实现博物馆文物的文化教育功用与意义。

5 结语

馆长是图书馆的核心人物,是图书馆发展的核心竞争力。著名图书馆学家钱亚新在参观北京、山东等地公共图书馆与高校图书馆的体会中曾写道:“我初步的意思,觉得中国人民大学图书馆对于时事宣传、图书宣传、使用资料、推广材料等工作做的比北大要多些、好些。这虽然是由人员、经费等原因所致,但领导上的重视也是起主要作用的”[27]。作为天津教育界、文化界曾经的双馆长,冯文潜对南开大学图书馆与天津历史博物馆的发展确实足够重视,尤其是图书馆的工作。他曾言:“把生命结束在工作岗位上,是最愉快、最有意义的事情。”[4]最终冯先生在帮工作人员排书上架时突发脑溢血,倒在了书架旁,将生命的终点留在了他的工作岗位上,将鞠躬尽瘁、死而后已诠释得淋漓尽致。同时,他也体现了一种南开魂,正是这种兢兢业业、踏实勤恳的精神,激励着一代又一代的年轻学子在图书馆的滋养下奋发成才。我们期待如今的南开大学图书馆持续发展,以充实丰富的馆藏为师生提供高质量的服务,也期待高校图书馆、博物馆充分挖掘典籍文物等的内涵,使教育与文化实现紧密的结合,促进文化自信的树立!